Судьба давно забросила меня за океан. Но семейные корни остались в Москве, там живут друзья, да и город с его закоулками живет во мне — как и давняя тяга к старому русскому серебру. В союзе этик двух привязанностей родилась идея коллекции изделий из серебра с видами Москвы.

Судьба давно забросила меня за океан. Но семейные корни остались в Москве, там живут друзья, да и город с его закоулками живет во мне — как и давняя тяга к старому русскому серебру. В союзе этик двух привязанностей родилась идея коллекции изделий из серебра с видами Москвы.

Как и любая коллекция, она таит в себе бездну возможностей для поиска и исследований. Можно убыло бы подойти к предметам с позиций анализа техники изготовления — это и ручная работа, и штамповка, ковка или литье; это и множество приемов старинной черни, современная кубачинская и северная чернь. Но мы пренебрежем всем этим многообразием технологий и поставим во главу угла виды, перекочевавшие усилиями мастеров из Москвы на изделия.

В каждом городе есть знаковые места — лицо города. Немало их и в Москве. Кремль! Портсигар несет на себе классическую панораму Кремля с Большого каменного моста (илл. 1). Панораму Кремля организует строй башен церквей и колоколен. Иван Великий занял центр, его обрамляют силуэты соборов. Слева виден Большой Кремлевский дворец. В левом углу портсигара, в ветвях деревьев, спрятана подпись автора — «Миронов». Клейма: «875, профиль рабочего с молотком», знак «дельта» Московского пробирного управления, «ЮХА» — предположительно Ювелирный художественный комбинат, 1953—1954. (Здесь, как и далее, приводятся в основном данные по каталогу под редакцией М.М. Постниковой-Лосевой.)

Почти тот же ракурс, но с совершенно другими пропорциями представлен на ювелирно проработанной панораме на памятном знаке по случаю II Международной конференции по истории сердечно-сосудистой хирургии, выполненном в 2002 году главным художником Московского монетного двора В.М. Ерохиным (илл. 2). Здесь центром композиции стал Большой Кремлевский дворец архитектора К.А. Тона. Знак выполнен с такой детализацией, что, кажется, можно различить кирпичную кладку башен и буквы на верхнем ярусе колокольни Ивана Великого, Размеры знака — 70x40x5 мм. Памятный знак имеет клеймо пробы «СрМ925», «женский профиль в круге», именник «ММД» и «БМ». Еще одна деталь: по данным архива

Почти тот же ракурс, но с совершенно другими пропорциями представлен на ювелирно проработанной панораме на памятном знаке по случаю II Международной конференции по истории сердечно-сосудистой хирургии, выполненном в 2002 году главным художником Московского монетного двора В.М. Ерохиным (илл. 2). Здесь центром композиции стал Большой Кремлевский дворец архитектора К.А. Тона. Знак выполнен с такой детализацией, что, кажется, можно различить кирпичную кладку башен и буквы на верхнем ярусе колокольни Ивана Великого, Размеры знака — 70x40x5 мм. Памятный знак имеет клеймо пробы «СрМ925», «женский профиль в круге», именник «ММД» и «БМ». Еще одна деталь: по данным архива  Московского монетного двора, знак был выпущен тиражом 27 экземпляров!

Московского монетного двора, знак был выпущен тиражом 27 экземпляров!

На старой театральной сумочке с цепочкой (проба «84», Москва, мастер «Ф.А.А.» (Ф.А. Абакумов, владелец ювелирного заведения, 1868— 1908), пробер «А.А/1891» (А.А. Арцибашев, 1891 — 1896), в черненном геометрическом орнаменте тот же ракурс панорамы Кремля (илл. 3). Исторические изменения (а они, к сожалению, очень велики) в таком масштабе увидеть трудно.

Очень похожее впечатление производят подстаканники с чернью (илл. 4) с аналогичными рисунками. Подстаканники сделаны на Великоустюжской фабрике «Северная чернь» в

1961 году («СЧ1») и 1968 году («СЧ8»).

1961 году («СЧ1») и 1968 году («СЧ8»).

Многочисленны серебряные изделия с видами Красной площади, в первую очередь это виды храма Василия Блаженного и Спасской башни. Тончайше проработанное изображение Покровского собора — храма Василия Блаженного на Красной площади — в рамке геометрического орнамента выполнено на оборотной стороне большой (диаметром 6 см) ложки для варенья с витой ручкой (илл. 5). Ручка тоже украшена чернью. Ложка сделана в 1880 году в Москве, в мастерской В.С. Семенова. (Клейма: «84-ГМ*, И.К/1880 и ВС».) В.С. Семенов основал фабрику серебряных изделий в 1852 году, в 1873-м на ней трудились 40 рабочих. В начале XX века дело продолжила его дочь М.В. Семенова. Маленькие индивидуальные ложки для варенья из этого комплекта имеют стилизованные изображения того же собора или Спасской башни.

Спасская башня — частый гость на современных серебряных изделиях, посвященных Москве. Взглянем на Спасскую башню, изображенную на массивном портсигаре, изготовленном в 1955 году (илл. 6). Строгая стройность готики над средневековой стеной из кирпича. Изображение помещено в изящную виньетку, оттененную колосьями (клейма: «АМЮ5, лопатка с профилем и 875»). А вот тот же сюжет в образовавшемся у меня чайном наборе — подстаканнике с прорезной надписью «МОСКВА» и чайной ложке (илл. 7). Подстаканник («МЮ38» — Московский ювелирный завод, пробирное клеймо: «звезда и 875») сделан 1968 году, ложка изготовлена в том же году, но на производстве «Северная чернь» (илл. 8). Кажется, что они сделаны в комплекте.

Всем знаком вид мавзолея Ленина, построенного в 1934 году по проекту академика А.В. Щусева. Но один из предметов коллекции возвращает нас в 1924 год, когда был сооружен деревянный Мавзолей, представлявший собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности деревянные детали были покрыты масляным лаком, из-за чего сооружение имело строгий светло-коричневый цвет. Тяги, двери и колонны верхнего портика были сделаны из черного дуба (илл. 9). Деревянный Мавзолей просуществовал пять лет. К этому времени нас подвел редчайший портсигар 1920-х годов. На нем внутри пятиконечной звезды изображен этот мавзолей (илл. 10). Рядом, как в почетном карауле, застыл красноармеец в буденовке со склоненным в трауре флагом. Под звездой — серп и молот. Все символы революции совмещены в гравированной миниатюре - точное соответствие времени, подчеркивающее подлинность изделия. Маркировка: только клеймо «84», показывающее, что была использована старая заготовка.

Всем знаком вид мавзолея Ленина, построенного в 1934 году по проекту академика А.В. Щусева. Но один из предметов коллекции возвращает нас в 1924 год, когда был сооружен деревянный Мавзолей, представлявший собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности деревянные детали были покрыты масляным лаком, из-за чего сооружение имело строгий светло-коричневый цвет. Тяги, двери и колонны верхнего портика были сделаны из черного дуба (илл. 9). Деревянный Мавзолей просуществовал пять лет. К этому времени нас подвел редчайший портсигар 1920-х годов. На нем внутри пятиконечной звезды изображен этот мавзолей (илл. 10). Рядом, как в почетном карауле, застыл красноармеец в буденовке со склоненным в трауре флагом. Под звездой — серп и молот. Все символы революции совмещены в гравированной миниатюре - точное соответствие времени, подчеркивающее подлинность изделия. Маркировка: только клеймо «84», показывающее, что была использована старая заготовка.

Поднимемся на бельведер дворца, расположенного на кромке одного из московских холмов (илл. 11). Изначально это был поразительный архитектурно-парковый городской комплекс. Вниз ярусами спускался регулярный парк. Толпами собирались здесь люди посмотреть на сад, на редких зверей и птиц. Можно сравнить увиденное глазами современников в начале XIX века с реалистической картинкой нашего времени на портсигаре (илл 12). На нем изображен вид на дом Пашкова с раскрытой под ним книгой, подчеркивающей вхождение особняка в Государственную публичную библиотеку. Клеймо изготовителя: «АМЮЗ» — артель «Московский ювелир», 1953 г., пробирное клеймо: «лопатка с профилем, буква «дельта» и 875». Налицо несоответствие в клеймах, так как клеймо с пробой в виде лопатки было введено с 1954 года. В те годы были выпущены портсигары, шкатулки, пудреницы, подстаканники с изображениями Кремля, гостиницы «Москва», Большого театра.

Перенесемся еще на сотню лет в прошлое. Тогда город был защищен земляным валом, совпадающим на большом участке с нынешним Садовым кольцом. Въехать в Москву можно было через ограничительные ворота или проезд в земляном валу. Где-то эти въезды были невзрачны, как и базарные площади перед ними, где-то — поражали столичным шиком. Парадные ворота строились и в качестве триумфальных арок. Именно такими были Красные ворота. Деревянные Красные ворота сгорели в 1753 году и были воссозданы в камне в 1755—1757 годах архитектором Д.В. Ухтомским (илл 13). Они просуществовали почти двести лет и были снесены в 1927-м. Для нас кавычки в названии «Красные ворота» привычны, потому что оно давно обозначает станцию метро или площадь на Садовом кольце. Но в старой Москве Красные ворота были так же естественны, как и Белый город; это просто цвет въездных ворот. Их изображение — на черненом рисунке небольшого серебряного портсигара (или, может быть, коробочки для нюхательного табака) конца XIX века (илл 14). Клейма: «84-ГМ». Пробирный мастер: «СМ/1896» (С.Н. Милютин, Москва, 1896 г.).

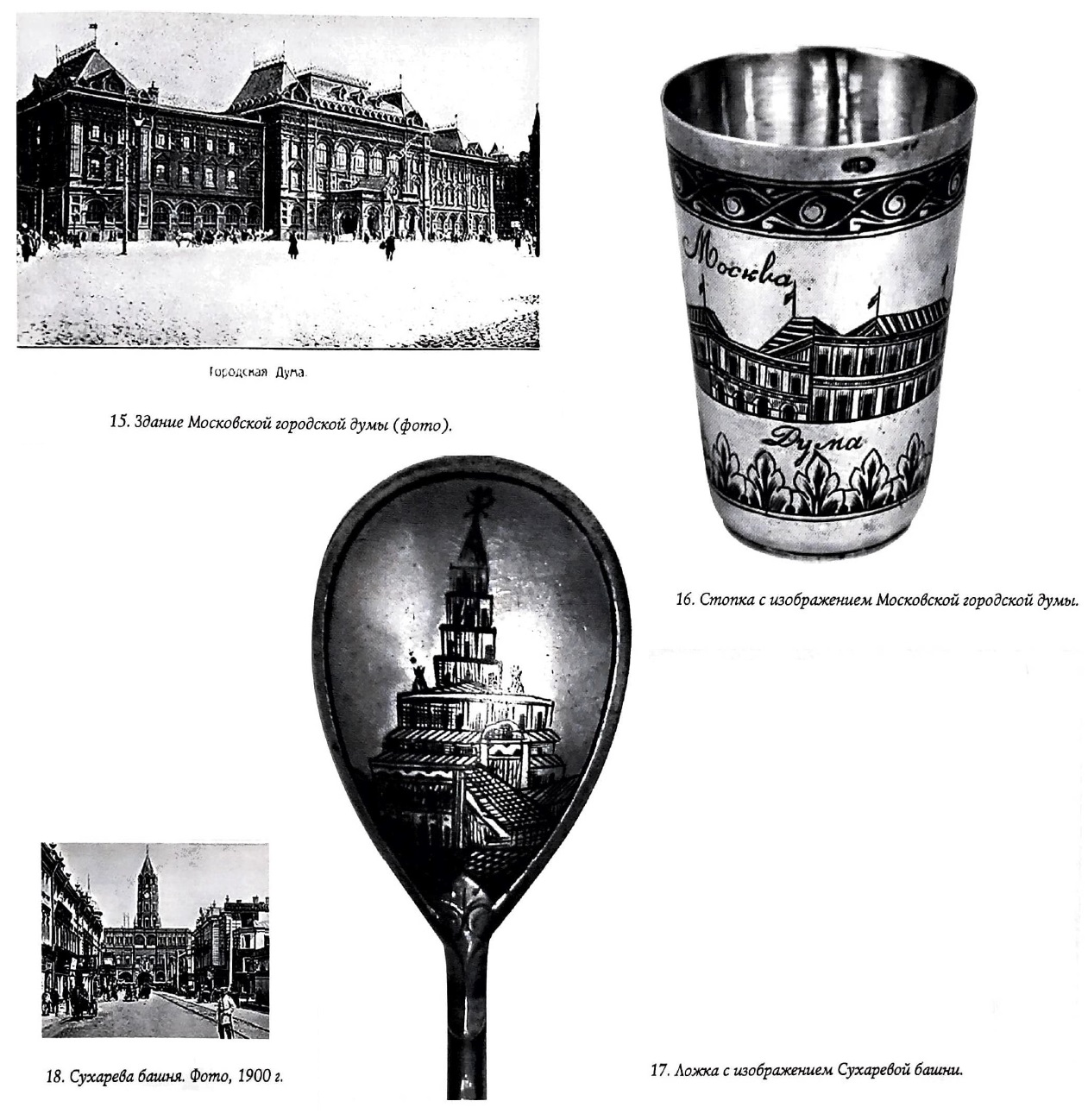

Следующий предмет таит в себе загадку, по поводу которой я готов поспорить хоть на 1000 к 1 — только определите место, изображенное на нем. Это водочная стопка с чернью. На ней надпись: «Москва. Дума». Клеймо: «84 и женская голова в кокошнике, повернутая вправо» — по каталогу это 1908—1926 годы. Вы, конечно, сразу назовете место около Исторического музея (бывшая Воскресенская площадь), где в 1890—1892 годы по проекту ДН. Чичагова было построено здание специально для Московской городской думы (илл 15), а большинству читателей оно знакомо как Центральный музей Ленина. Давайте разбираться. На стопке изображен двухэтажный особняк в архитектурных формах XVIII века (илл 16). Вы можете предположить, что на месте старого особняка было построено новое здание. Но вы не выиграли пари. История оказалась другой.

На стопке — стилизованное изображение дома Шереметева (улица Воздвиженка, 6). Некогда главный дом большой усадьбы. Дом располагался в глубине парадного двора» обращенного в сторону Воздвиженки (как раз перед зданием Военторга, тоже исчезнувшим). От улицы его отделяла монументальная каменная ограда с колоннами. От шереметевской усадьбы на Воздвиженке сохранился так называемый «наугольный дом» (Воздвиженка, 8). В доме Шереметева в разное время размещалось множество учреждений, в том числе интересующая нас Московская городская дума.

С местонахождением следующего здания спора не будет, хотя почти никто из нас этого сооружения не видел. Каждый мало-мальски знакомый с историей Москвы, по

С местонахождением следующего здания спора не будет, хотя почти никто из нас этого сооружения не видел. Каждый мало-мальски знакомый с историей Москвы, по

личным впечатлениям или по московским заметкам Гиляровского, представляет место, где почти 250 лет стояло здание Сухаревой башни. Она была построена в 1692—1695 годах на месте старых деревянных Сретенских ворот Земляного города (на пересечении Садового кольца и улицы Сретенка). Башня была сооружена по инициативе Петра I, по проекту архитектора М.И. Чоглокова (илл. 18).

В старом путеводителе можно прочесть о Сухаревой башне, что это превысокое, громадное сооружение, и что ее видно отовсюду в Москве, как и храм Христа Спасителя. Поэтому-то почти всякий приезжающий в Москву считает непременным долгом прежде всего побывать в Кремле, взойти на колокольню Ивана Великого, помолиться в храме Спасителя, а потом хоть проехать подле Сухаревой башни, которая издавна славилась какими-то бывшими на ней чудесами, а теперь знаменита огромным резервуаром, снабжающим Москву чистой водой. В 1829 году в крыле башни было устроено водохранилище из чугунных плит, вмещающее до 7 тысяч ведер воды, которая посредством паровой машины поднималась сюда из водопровода от села Мытищи. Все это привлекало к Сухаревой башне искренний интерес.

В нашем воображаемом путешествии мы подходим к ней по уютной Сретенке, и массив башни с каждым шагом вырастает над нами (илл. 18). Это неудивительно: высота башни достигала 30 саженей. (Заглянем в справочник перевода старых мер: 1 сажень = 2,13 метра. Итого: почти 65 метров.) Не так уж много даже шпилей и маковок церквей дотягивалось до rj такой высоты. s

В нашем воображаемом путешествии мы подходим к ней по уютной Сретенке, и массив башни с каждым шагом вырастает над нами (илл. 18). Это неудивительно: высота башни достигала 30 саженей. (Заглянем в справочник перевода старых мер: 1 сажень = 2,13 метра. Итого: почти 65 метров.) Не так уж много даже шпилей и маковок церквей дотягивалось до rj такой высоты. s

Интересна московская топография чайных ложек. Традиционно мастера не стремились в миниатюрах, умещающихся на них, к документальной точности. Они стремились передать впечатление, сформировавшееся в фантазии мастера, и Москва в них предстает не в фотографически точных копиях, а скорее в стилизации. Такое изображение ассоциируется с каким-либо  московским сооружением, но если рассматривать скрупулезно, то можно отметить несоответствия.

московским сооружением, но если рассматривать скрупулезно, то можно отметить несоответствия.

Вот шесть маленьких ложечек для варенья 1879 года, сделанных на уже упоминавшейся фабрике В.С. Семенова (илл. 19). Витые ручки без эмали. Рисунок на выпуклой оборотной стороне ложки обрамлен позолоченной каемкой без каких-либо орнаментов. С ювелирной аккуратностью выполнены ансамбли Большого Кремлевского дворца и Соборной площади, Спасской и Кутафьей башен. Далее — большой набор ложек, выполненных с гравировкой рисунков и химическим чернением (илл. 20—21). На рисунках Спасская башня, Угловая башня, Соборная площадь, храм Христа Спасителя, Сухарева башня, ансамбли церквей... Каждая ложка имеет овальное клеймо: «84 и женская голова в кокошнике. Повернутая влево» — 1899—1908 годов, со знаком «дельта» Московского пробирного управления. Именник мастера «ГМ.» — ГА. Митрофанов, владелец мастерской золотого и серебряного дела в 1908—1917 годах.

Читателя не надо знакомить с клеймом Ивана Хлебникова. Это клеймо с двуглавым орлом Поставщика Высочайшего Двора узнаваемо. Вот что сказано в каталоге ММ. Постниковой: «Хлебников Иван Петрович, до 1867 г. работал в Петербурге. В 1870 г. или 1871 г. основал фирму в Москве. По данным 1882 г. работало на фабрике ISOZOO человек. Годовой оборот от 200 до 300 тысяч рублей. В 1897 г. имел 2 паровые машины, 1 паровой котел, выработано продукции на 172 372 руб.».

Доброе старое время проглядывает с ярлыка фирмы Хлебниковых (илл. 22). Хлебников был неразрывно связан с работой и домом на Таганке. Вот сегодняшние фотографии этих исторических для серебряного дела России мест: фабрика Хлебникова (затем — Платиновый завод), имение напротив (илл. 23а, 236), где, по преданиям, жил основатель фирмы Иван Хлебников, и дом его сына М. Хлебникова на углу Гончарной улицы и Рюмина переулка (илл. 24).

Доброе старое время проглядывает с ярлыка фирмы Хлебниковых (илл. 22). Хлебников был неразрывно связан с работой и домом на Таганке. Вот сегодняшние фотографии этих исторических для серебряного дела России мест: фабрика Хлебникова (затем — Платиновый завод), имение напротив (илл. 23а, 236), где, по преданиям, жил основатель фирмы Иван Хлебников, и дом его сына М. Хлебникова на углу Гончарной улицы и Рюмина переулка (илл. 24).

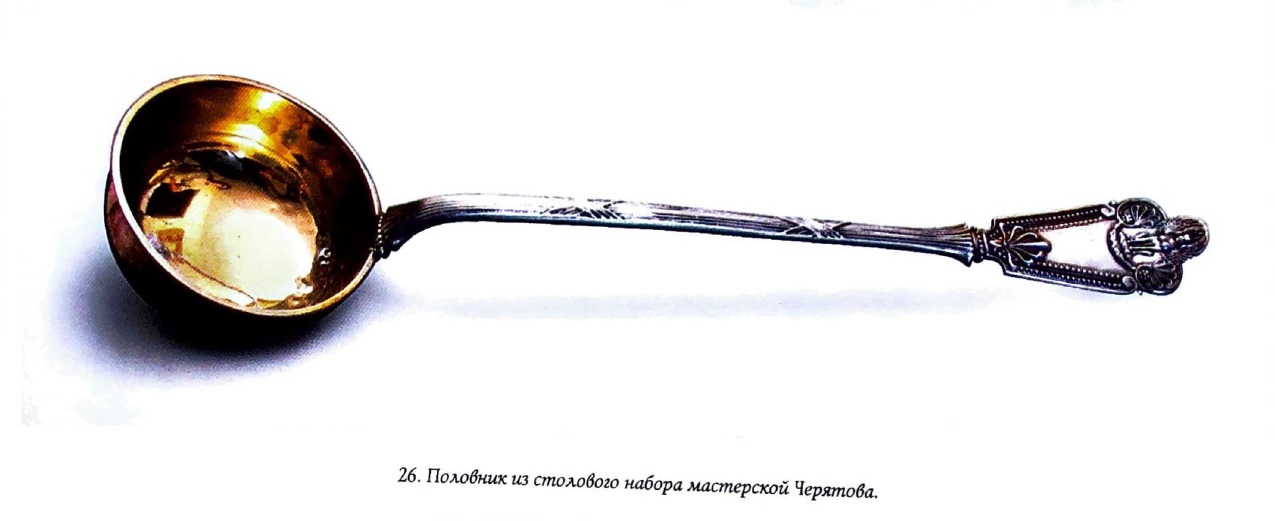

Интересен еще один именник московского мастера, который уводит нас в другой уголок старой Москвы. Вот клейма «К. Фаберже» на вилке (илл. 25 и 25а) и клейма «Г. Черятов» и «Г.Ч» на столовом наборе (илл. 26 и 26а). Насколько известны первые, настолько же не замылены вторые. Эти клейма принадлежат замечательному ювелиру Григорию Кузьмичу Черятову. Изделия Черятова трудно спутать с другими. Кстати, у клейма есть очень странная особенность: оно без твердого знака на конце фамилии. И это не ошибка на подделке: проверка по

Интересен еще один именник московского мастера, который уводит нас в другой уголок старой Москвы. Вот клейма «К. Фаберже» на вилке (илл. 25 и 25а) и клейма «Г. Черятов» и «Г.Ч» на столовом наборе (илл. 26 и 26а). Насколько известны первые, настолько же не замылены вторые. Эти клейма принадлежат замечательному ювелиру Григорию Кузьмичу Черятову. Изделия Черятова трудно спутать с другими. Кстати, у клейма есть очень странная особенность: оно без твердого знака на конце фамилии. И это не ошибка на подделке: проверка по

всем возможным каталогам дает именно такой вид клейма. Мастер «предварил» реформу орфографии марта 1917 года. Двуглавый орел не дополняет клеймо — Его Императорское Величество не был в числе заказчиков мастерской Черятова. Но Черятов поставлял единичные изделия и малые серии фирме Федора Лорие («ЛОР1Е»), популярность которого была соразмерна популярности Фаберже, или Хлебникова, или Грачевых. Иногда клеймо «ЕЧ» (Егор Черятов) внутри ромба на золотых или серебряных изделиях соседствовало с клеймом «ЛОР1Е». Аналогичную информацию об использовании фирмой Фаберже изделий Черятова приводит А.Н. Иванов в своей двухтомной монографии «Мастера золотого и серебряного дела в России (1600-1926)» (М, 2002).

всем возможным каталогам дает именно такой вид клейма. Мастер «предварил» реформу орфографии марта 1917 года. Двуглавый орел не дополняет клеймо — Его Императорское Величество не был в числе заказчиков мастерской Черятова. Но Черятов поставлял единичные изделия и малые серии фирме Федора Лорие («ЛОР1Е»), популярность которого была соразмерна популярности Фаберже, или Хлебникова, или Грачевых. Иногда клеймо «ЕЧ» (Егор Черятов) внутри ромба на золотых или серебряных изделиях соседствовало с клеймом «ЛОР1Е». Аналогичную информацию об использовании фирмой Фаберже изделий Черятова приводит А.Н. Иванов в своей двухтомной монографии «Мастера золотого и серебряного дела в России (1600-1926)» (М, 2002).

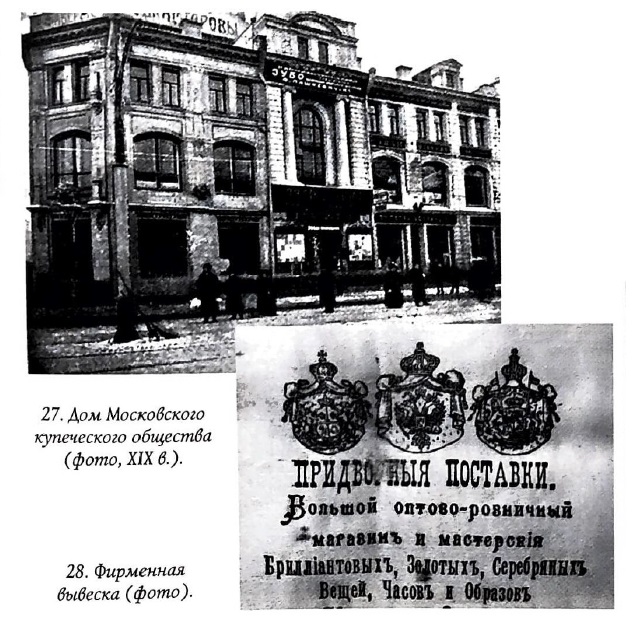

Фирменный магазин Федора Лорие помещался в самом фешенебельном районе Москвы – на Кузнецком мосту, в доме Московского купеческого общества (илл. 27). В этом же здании был магазин московского отделения фирмы Фаберже. Дом в почти неизменном виде стоит сегодня. В XIX веке это место выглядело значительно красивее. Экипажи, роскошно одетые посетители дорогих магазиов… Время упрятало реку Неглинную в трубу, Кузнецкий мост через неё засыпан землей (так он и похоронен в целостности-сохранности под землей и асфальтом). В этом отношении серебряным изделиям старых мастеров была уготована лучшая судьба: они могут жить веками. А дом на Кузнецком мосту можно с полным правом отметить в истории «серебряной» Москвы.

С легкой руки М.А. Булгакова говорят: «Рукописи не горят!». Дело рук человеческих не исчезает бесследно. Замечательные изделия из серебра доносят до нас отзвуки прошлых веков, в том числе и являя на облик того, что было стерто временем с лица земли, и того, что необратимо изменилось.

Лазарь ФРЕЙДГЕЙМ

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 83 (январь-февраль 2011), стр.80