Начало Первой мировой войны послужило причиной образования в России широкого общественного движения по оказанию помощи фронту и пострадавшим от военных действий. Единый патриотический порыв поднял все слои населения, в том числе и творческую интеллигенцию. Так, художники жертвовали для аукционов в пользу воинов свои произведения, устраивали выставки, доходы от которых шли на общее дело — борьбу с врагом. В периодических изданиях появлялись рассказы и рисунки на военную тематику, правда, авторы многих из них не находились в зоне боевых действий. Журнал «Лукоморье» в 1915 году писал: «Иллюстрировать войну художникам, несомненно, трудно; те из них, кто сражается в первых рядах, действует штыком и шашкой, оставшиеся же поневоле должны измышлять сцены войны или в лучшем случае рисовать по рассказам участников. И то, и другое, конечно, хотя в общем и дает представление о происходящем — в деталях может быть ошибочно»1. Истинные патриоты не могли оставаться безучастными и, выполняя свой гражданский долг, добровольно уходили на фронт. Одним из них был художник-график Максим Владимирович Ушаков-Поскочин (1893—1943).

Начало Первой мировой войны послужило причиной образования в России широкого общественного движения по оказанию помощи фронту и пострадавшим от военных действий. Единый патриотический порыв поднял все слои населения, в том числе и творческую интеллигенцию. Так, художники жертвовали для аукционов в пользу воинов свои произведения, устраивали выставки, доходы от которых шли на общее дело — борьбу с врагом. В периодических изданиях появлялись рассказы и рисунки на военную тематику, правда, авторы многих из них не находились в зоне боевых действий. Журнал «Лукоморье» в 1915 году писал: «Иллюстрировать войну художникам, несомненно, трудно; те из них, кто сражается в первых рядах, действует штыком и шашкой, оставшиеся же поневоле должны измышлять сцены войны или в лучшем случае рисовать по рассказам участников. И то, и другое, конечно, хотя в общем и дает представление о происходящем — в деталях может быть ошибочно»1. Истинные патриоты не могли оставаться безучастными и, выполняя свой гражданский долг, добровольно уходили на фронт. Одним из них был художник-график Максим Владимирович Ушаков-Поскочин (1893—1943).

Максим Владимирович Ушаков 2 родился 5 июля 1893 года в семье отставного поручика лейб-гвардии Павловского полка Владимира Владимировича Ушакова и его жены Александры Михайловны Фуфаевской в деревне Колгалема Ново-Ладожского уезда Петербургской губернии. В семье, кроме Максима, было еще пятеро детей. В 1900 году семья переехала в Петрозаводск, где Александра Михайловна принимала участие в местной благотворительной и просветительской деятельности, а Владимир Владимирович, успешно заседая в губернском присутствии, к 1914 году числился уже в ранге статского советника. Окончив гимназию в 1911 году, Максим уехал в Петербург, где поступил учеником в студию известного живописца Д.Н. Кардовского.

Максим Владимирович Ушаков 2 родился 5 июля 1893 года в семье отставного поручика лейб-гвардии Павловского полка Владимира Владимировича Ушакова и его жены Александры Михайловны Фуфаевской в деревне Колгалема Ново-Ладожского уезда Петербургской губернии. В семье, кроме Максима, было еще пятеро детей. В 1900 году семья переехала в Петрозаводск, где Александра Михайловна принимала участие в местной благотворительной и просветительской деятельности, а Владимир Владимирович, успешно заседая в губернском присутствии, к 1914 году числился уже в ранге статского советника. Окончив гимназию в 1911 году, Максим уехал в Петербург, где поступил учеником в студию известного живописца Д.Н. Кардовского.

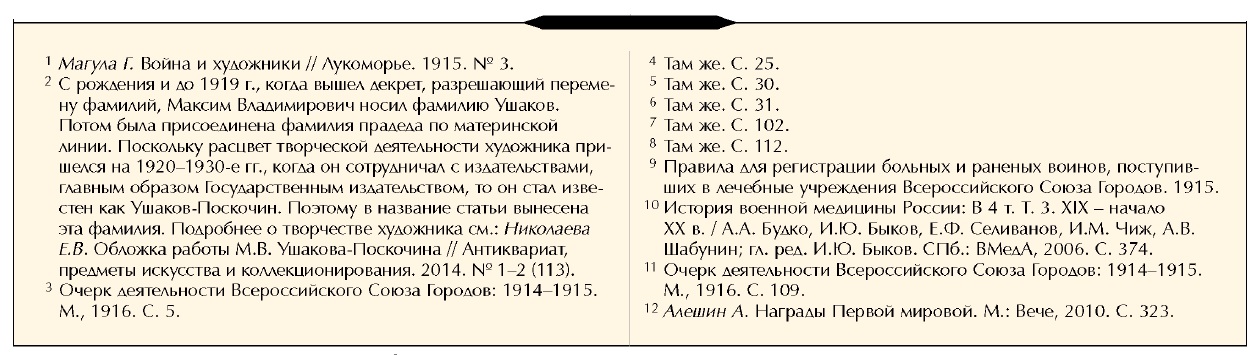

В 1912 году М.В. Ушаков поступил в Академию художеств в Петербурге. Однако вскоре Германия объявила войну России, он взял академический отпуск и отправился в качестве брата милосердия на фронт в Восточную Пруссию в составе санитарного отряда Всероссийского союза городов.

Всероссийский союз городов был учрежден 8—9 августа 1914 года в Москве на съезде представителей городов, в котором приняло участие 76 человек. «Города, представленные на Съезде, принадлежали к разнообразным полосам России: к центру (Москва, Владимир, Нижний Новгород, Рязань, Тверь, Кострома, Калуга, Тула, Орел, Смоленск, Ярославль, Курск, Пенза, Тамбов, Воронеж, Саратов, Самара, Симбирск, а также Вязьма, Богородск, Иваново-Вознесенск, Ливны, Мценск, Ржев, Шуя); к востоку (Казань, Вятка, Пермь, Уфа); к югу (Астрахань, Баку, Новороссийск, Ростов-на-Дону, Симферополь, Харьков, Чернигов, Полтава, Киев); к западу (Вильна, Житомир, Минск, Могилев, Ревель) и к северу (Вологда, Петроград)» 3.

.jpg) Городские управления выразили готовность отдать на всеобщее дело свои силы, свою организационную опытность, но в то же время подчеркивали состояние материальной беспомощности большинства русских городов и необходимость объединения в союз. Организация существовала на «отчисления городов, вошедших в Союз, из сумм, ассигнованных городскими думами на нужды, связанные с войной; взносы городов, не участвующих непосредственно в помощи больным и раненым воинам (города Сибири, Средней Азии, Финляндии); суммы, поступающие в возврат расходов на лечение больных и раненых, произведенных из общегородских расходов; пособия из государственного казначейства; пожертвования; сборы» 4. Высшим органом Союза городов явился Всероссийский съезд городов, центральным распорядительным органом — главный комитет, а местными органами — городские комитеты.

Городские управления выразили готовность отдать на всеобщее дело свои силы, свою организационную опытность, но в то же время подчеркивали состояние материальной беспомощности большинства русских городов и необходимость объединения в союз. Организация существовала на «отчисления городов, вошедших в Союз, из сумм, ассигнованных городскими думами на нужды, связанные с войной; взносы городов, не участвующих непосредственно в помощи больным и раненым воинам (города Сибири, Средней Азии, Финляндии); суммы, поступающие в возврат расходов на лечение больных и раненых, произведенных из общегородских расходов; пособия из государственного казначейства; пожертвования; сборы» 4. Высшим органом Союза городов явился Всероссийский съезд городов, центральным распорядительным органом — главный комитет, а местными органами — городские комитеты.

Постепенно увеличивалось число вошедших городов: за первый месяц существования организации в нее вступило 140 городов, к февралю 1915 года — 410, а к декабрю 1915 года — 464 5. «Военная гроза, вызвав возникновение Союза, тем самым впервые протянула  связующие нити между русскими городами, как самоуправляющимися организациями» 6. Союз охватил не только столицы, но и громадное количество уездных, заштатных и иных городов, раскинувшихся по всей территории русского государства.

связующие нити между русскими городами, как самоуправляющимися организациями» 6. Союз охватил не только столицы, но и громадное количество уездных, заштатных и иных городов, раскинувшихся по всей территории русского государства.

Всероссийский союз городов стал одним из главных и крупнейших центров по организации общественной помощи фронту. Его практическая деятельность заключалась в создании сети госпиталей и оказании помощи раненым воинам и инвалидам, оборудовании санитарных поездов, устройстве питательных пунктов по пути следования раненых, центральных складов перевязочных средств, медикаментов, медицинских инструментов, организации отдела  снабжения городов врачебным персоналом.

снабжения городов врачебным персоналом.

Вначале предполагалось, что раненых будут доставлять из района военных действий на распределительные пункты, где забота о них будет возложена на общественные организации. Но дальнейший ход событий показал необходимость деятельности Союза и на охваченной войной территории. Всероссийский союз городов оказывал помощь действующей армии в снабжении боевым и вещевым довольствием, принимал участие в деле помощи беженцам и находившимся в плену русским воинам, организовал комиссию по борьбе с удушливыми газами, проводил мероприятия по предупреждению распространения эпидемических заболеваний, а также организовывал санитарные отряды, которые отправлялись прямо на фронт. «По призыву начальников отдельных воинских частей, Союз Городов переступил границу тыла, явился на помощь больным и раненым воинам к самой боевой линии: где верстах в трех от нее, где в самых окопах, где несколько далее от линии сражения, но под обстрелом орудийным, а иногда и ружейным он расположил свои врачебно-питательные отряды, летучки, лазареты, подвижные больницы, питательные пункты» 7.

На фронте действовали отряды имени города Москвы, имени Казанской присяжной адвокатуры, имени Русских техников, имени принцессы Саксен-Альтенбургской, имени Петроградского купечества, сибирские отряды (Тобольский, Бурятский, Томский, Енисейский), имени В.В. Пушкаревой-Котляревской и другие. В одном из таких отрядов — Втором передовом санитарно-транспортном отряде имени городов Петроградской области — и служил Максим Владимирович Ушаков. «Отряды, естественно, разделяют с войсками все их судьбы. Происходит ли наступление, — отряды, постоянно свертываясь и развертываясь, устремляются вперед, повсюду, где нужно, производя свою ответственную работу, <„> эта необходимость применяться к условиям быстрого передвижения особенно возросла; способность быстро собираться, укладываться и быть готовыми к отправлению, куда будет приказано, достигла значительных размеров, так что обычно отряду для того, чтобы свернуться и отправиться в путь, нужно менее получаса. <„> Передвижения отрядов нередко происходят при очень опасных и грандиозных по зловещей красоте условиях: быстро передвигаясь, имея по пятам за собою взрываемые и сжигаемые мосты, отрядам иногда приходится спешить пробраться среди громадного кольца пылающих деревень, кольца готового замкнуться движением неприятельских войск. В весеннюю и осеннюю непогоду обозы отрядов застревают в невылазной грязи, среди заполненных обозами дорог, а в зимнее время иногда прочищают себе дорогу в глубоком снегу» 8.

Одной из стоянок Второго передового санитарнотранспортного отряда имени городов Петроградской области было здание школы на мызе Аузен в Курляндской губернии, недалеко от Двины.

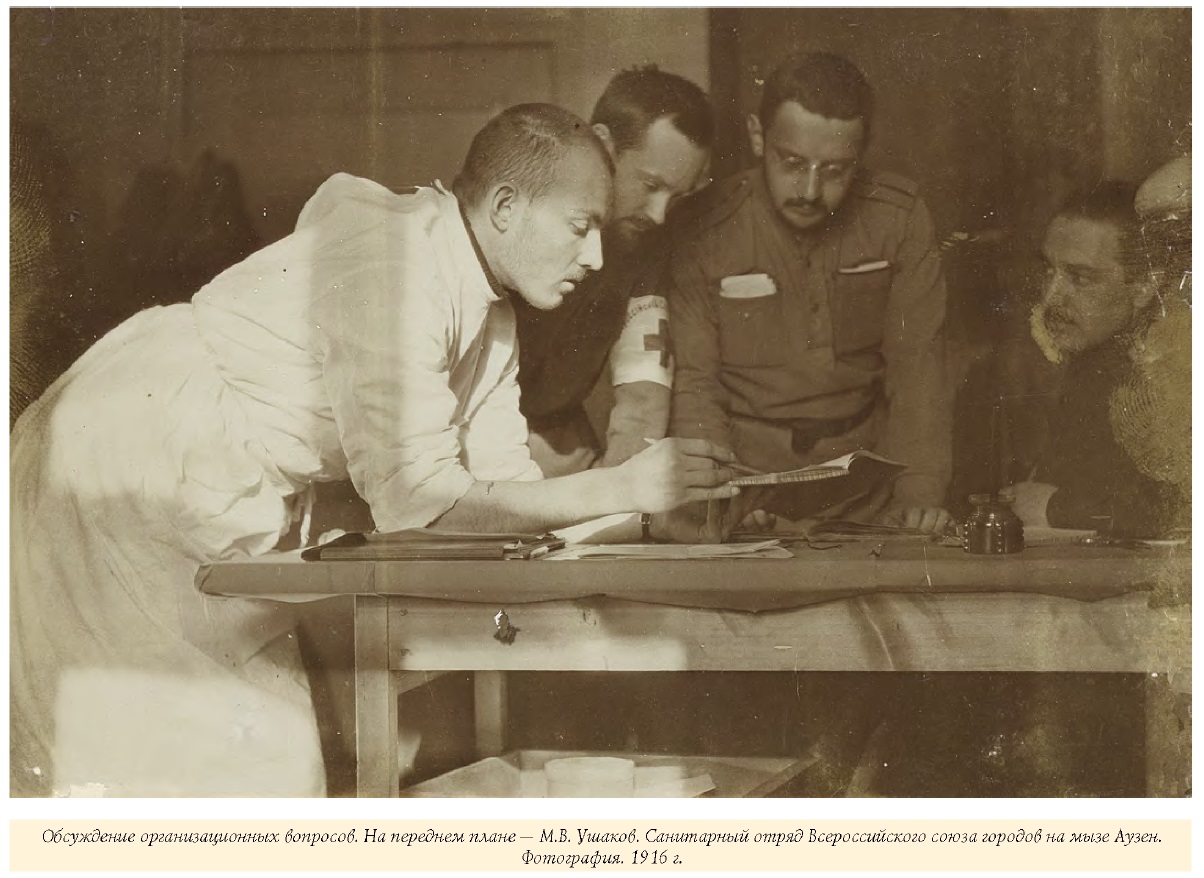

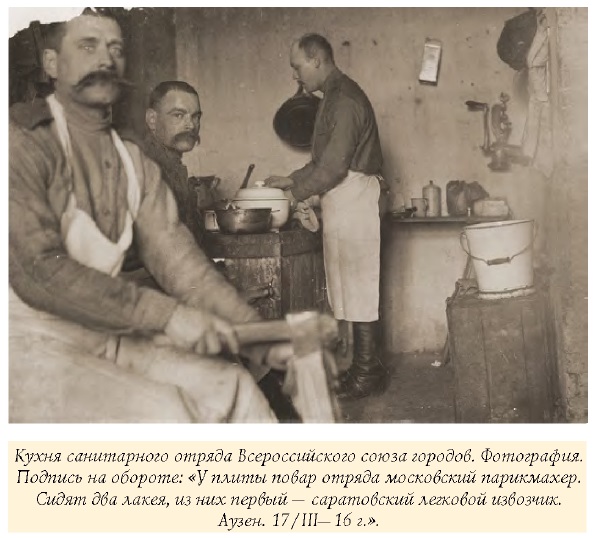

Эпизоды фронтовой жизни и быта отряда запечатлены на фотографиях, большинство из которых сделаны в марте 1916 года. На их обороте имеются подписи, поясняющие состав отряда, его повседневную жизнь и работу.

Отряд состоял из братьев милосердия, «заведующим командой и конным составом отряда» был Иван Густавович Рейндорф, заведующим хозяйством — Борис Николаевич Таскин («очень деятельный, аккуратный и энергичный человек»), брат милосердия Филимон Романович Митрофанов был к тому же и фотографом отряда (множество снимков было сделано именно им), а также брат милосердия Александр Иванович Исаков (Тер-Исакянц), отмечен

М.В. Ушаковым как «замечательный пианист, в часы досуга услаждающий нас своей игрой». В одном отряде с М.В. Ушаковым служил и его брат Николай.

В личный состав отряда входили не только обслуживающие с медицинской и санитарной стороны, но и повар, портной, а также рабочие (слесари, плотники, шорники), которые могли бы исправить поломанный инвентарь, починить и

построить все, что нужно. Это было связано с тем, что к задачам санитарных отрядов были отнесены постройка бань, чистка и рытье колодцев, обустройство безопасных в санитарном отношении отхожих мест. На фронте было много рядовой работы — черной, будничной, малозаметной, но необходимой и спасительной для общего дела.

В связи с необходимостью грамотного распределения раненых по госпиталям Союза городов одной из важнейших задач было получение точного и постоянно проверяемого числа свободных и занятых коек. Статистическим бюро при Главном комитете проводился учет госпиталей и их деятельности, для этого было организовано получение еженедельных сведений о движении раненых.

Был выпущен документ — «Правила для регистрации больных и раненых воинов, поступивших в лечебные

учреждения Всероссийского Союза Городов», в котором говорилось:

«1. При приеме в лечебницу или специальный госпиталь (лазарет) раненый (больной) вносится в приемный

врачебный журнал любого образца, лишь бы в нем имелись сведения, требуемые Главным Управлением Красного Креста (№ по порядку, время поступления, звание и часть войск, имя, отчество, фамилия, какой местности уроженец, возраст, семейное положение, вероисповедание, по какому документу принят, название болезни или поражения, где последнее получил, лечение, операции, время выбытия, куда и в каком состоянии, число больничных дней со дня поступления по день выбытия).

Примечание. По закрытии госпиталя или прекращении деятельности лечебницы по оказанию помощи раненым, приемный врачебный журнал, а также скорбные листы (истории болезни) на случай выдачи справок о раненых передаются в Центральный Комитет Всероссийского Союза Городов в Москве, осведомив об этом Городской комитет губернского города.

2. Для каждого раненого или больного воина ведется врачом госпиталя скорбный лист (история болезни) по образцу, принятому в Земских или Городских лечебницах.

3. При приеме раненого (больного) немедленно составляется карточка, заключающая в себе уведомление о приеме (уведомительная карточка) (форма А).

4.

В случае перевода раненого (больного) в другую лечебницу (госпиталь), а равно при выписке или смерти, составляется отчетно-осведомительная карточка (форма Б).

5. По истечении недели (считая с воскресенья по субботу включительно) каждая лечебница (госпиталь) составляет еженедельные сведения о движении раненых и больных воинов на койках (форма В).

6. Так как уведомительная (приемная) карточка (форма А) обязательно должна быть доставлена в Главное Управление Красного Креста, а отчетно-осведомительная (форма Б) в Главное Управление Красного Креста и в Главное Военно-Санитарное управление; кроме того, все регистрационные карточки необходимы для Центрального Комитета Всероссийского Союза

Городов, — то с целью избежать обременения врачебного персонала лечебницы (госпиталей) составлением нескольких копий каждой карточки предлагае.т.ся: все карточки (приемноуведомительную, отчетно-осведомительную и еженедельную о движении раненых) — направлять немедленно по заполнении в одном экземпляре каждую: в соответствующий областной Комитет Городского Союза (Петроград, Орел, Курск., Харьков), а из госпиталей Московского округа в Центральный Комитет Союза городов (Москва, Б. Дмитровка, дом 7). Комитеты, сняв необходимое количество копий двух первых карточек будут своевременно пересылать их в Главное Управление Красного Креста, в Главное Военно-

Санитарное Управление, а в Центральный Комитет Всероссийского Союза городов — кроме того — еженедельную о движении. раненых.

Санитарное Управление, а в Центральный Комитет Всероссийского Союза городов — кроме того — еженедельную о движении. раненых.

7. При выписке больного или раненого из госпиталя, он обязательно снабжается особым свидетельством (билетом), необходимым ему на случай исходатайствования пенсии или пособия, в котором указывается место, время получения и характер поражения или болезни, исход и число проведенных в госпитале, дней; при этом выписывающийся направляется: а) при неполном выздоровлении или увечности в распоряжение местной эвакуационной комиссии и б) при полном выздоровлении — к воинскому начальнику (на предмет возвращения в действующую армию) или в Эвакуационную комиссию»9.

На фотографиях отряда запечатлено обсуждение

организационных вопросов, процесс работы с документами.

Соблюдение строгой отчетности не только способствовало улучшению работы в военное время, но и явилось историческим источником, позволяющим впоследствии понять масштабы Первой мировой войны.

Походная жизнь при ее скученности, усталости, недостаточном питании способствовала развитию заразных заболеваний. Болели в армии брюшным тифом, дизентерией, холерой, сыпным тифом, возвратным тифом, оспой. Но проведение противоэпидемических мероприятий дало возможность значительно снизить заболеваемость. В 1915 году в армии были введены обязательные прививки против

брюшного тифа и холеры 10.

Содержание санитарного отряда требовало больших финансовых расходов, все нужды тщательно фиксировались и предоставлялись в сметах в комитеты. Отряду были необходимы средства на оборудование, обмундирование персонала, содержание лошадей, санитарные двуколки, повозки, обозное снаряжение, медикаменты, перевязочные средства, а также на отопление, освещение помещений, столовую, чайную, кухонную посуду для больных и персонала, носилки, бочки, ведра, тазы, кипятильники, белье и одеяла, питание больных, дезинфекционные средства.

«Подвижность отряда есть главное условие его строения, так как вся его работа напоминает работу пожарной команды. Во время затишья на фронте он лечит солдат, стрижет, моет их и белье, питает население, помогает беженцам, чинится сам. Но лишь только начинается вблизи его бой, он бросает все и устремляется весь на свою главную работу, вывозку и перевязку раненых» 11. Так, Максим Владимирович Ушаков выносил раненых с поля боя. Потом начиналась погрузка раненых, их доставляли в госпиталь, где уже были готовы операционные. Воинов привозили с ранениями от огнестрельного оружия (пулей, шрапнелью, осколком снаряда), холодного оружия (штыком или шашкой), многие получали не только физические, но и психологические травмы. «Кто из фельдшеров или

санитаров, находясь в течение всего боя в боевой линии, под сильным и действительным огнем, проявляя необыкновенное самоотвержение, будет оказывать помощь раненым или, в обстановке чрезвычайной трудности, вынесет раненого или убитого» 12, те награждаются георгиевской медалью. Максим Владимирович Ушаков был награжден георгиевской медалью IV степени.

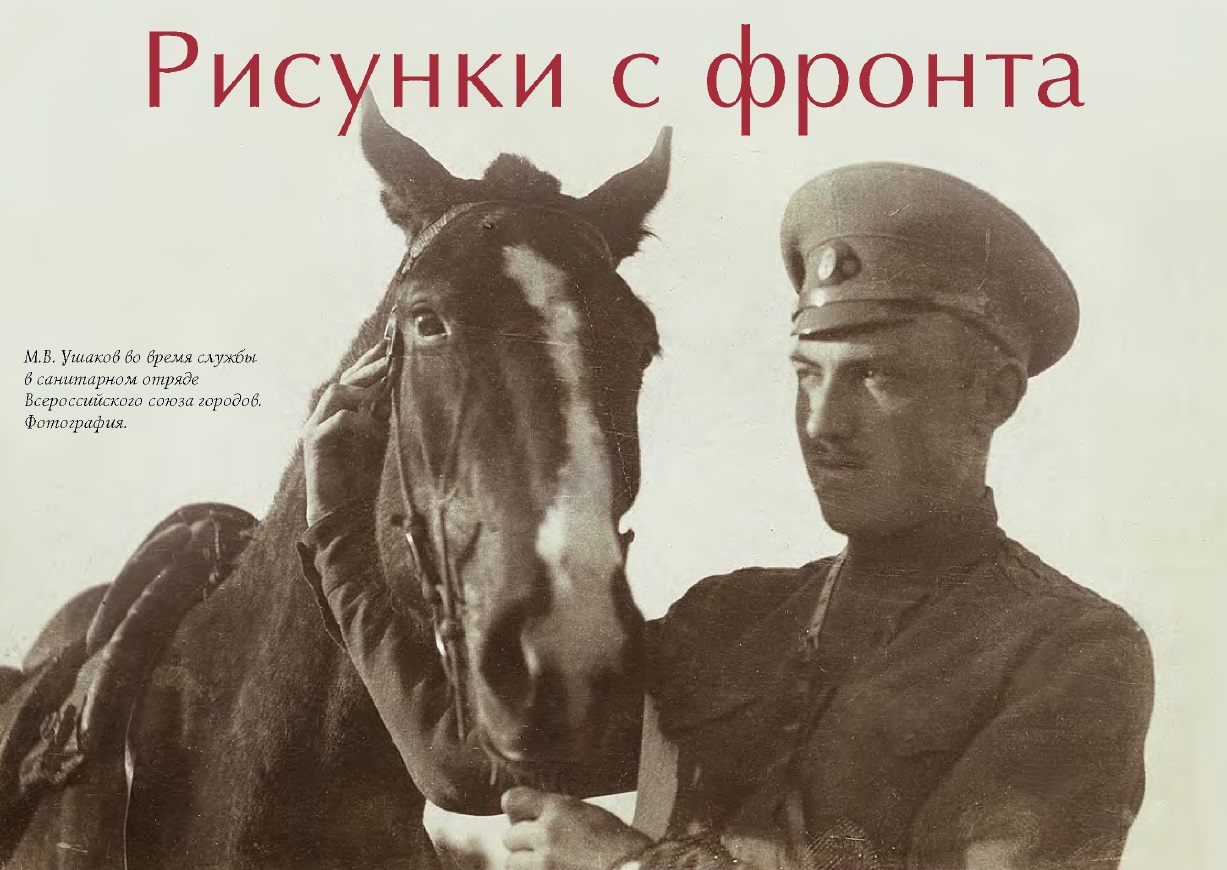

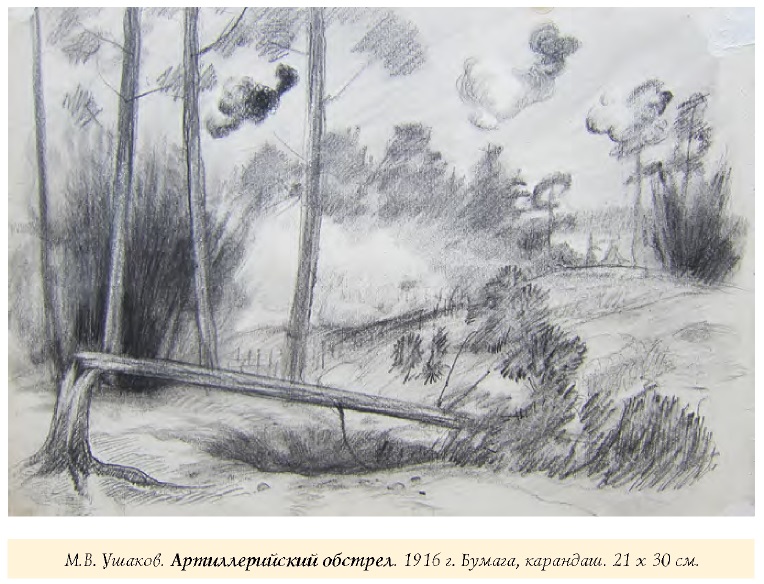

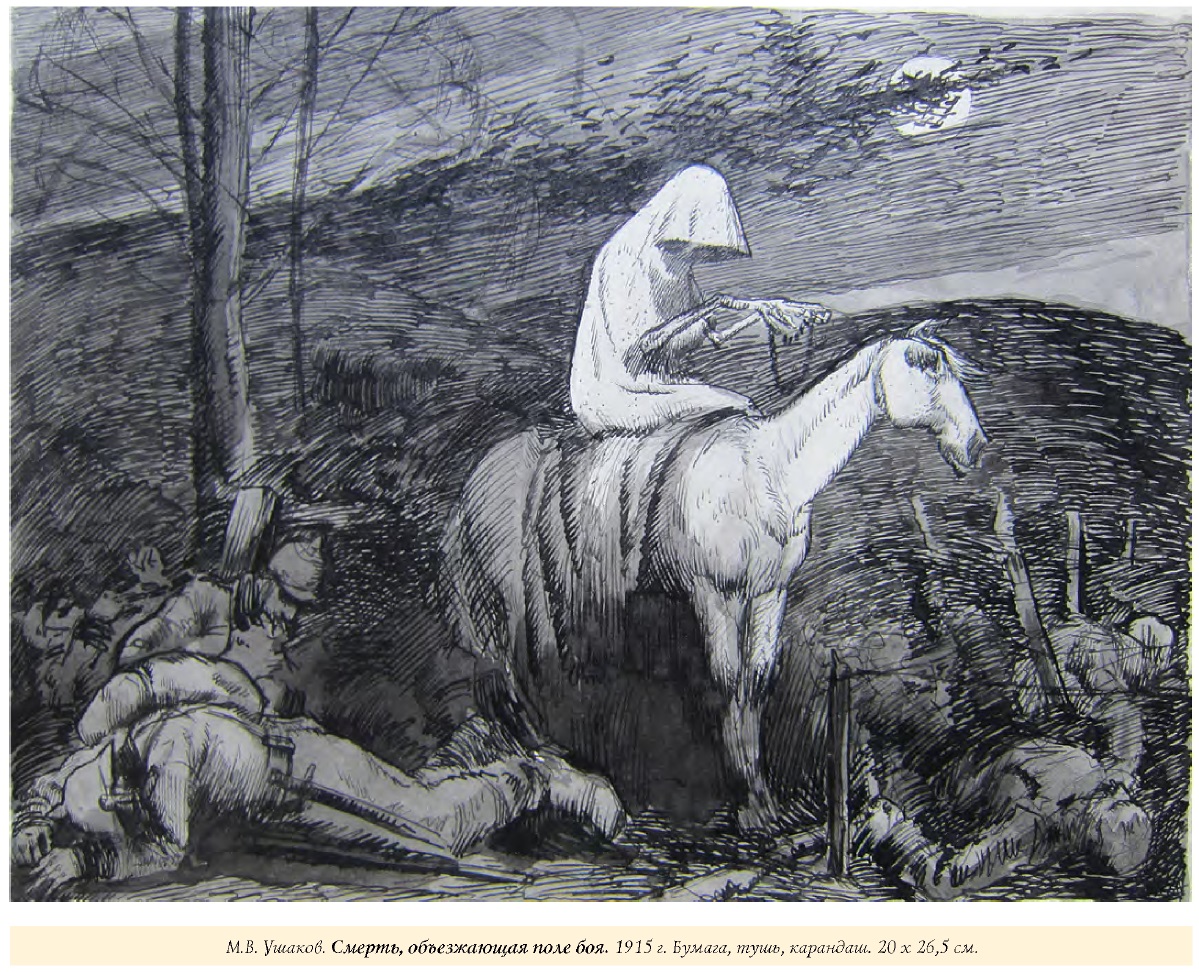

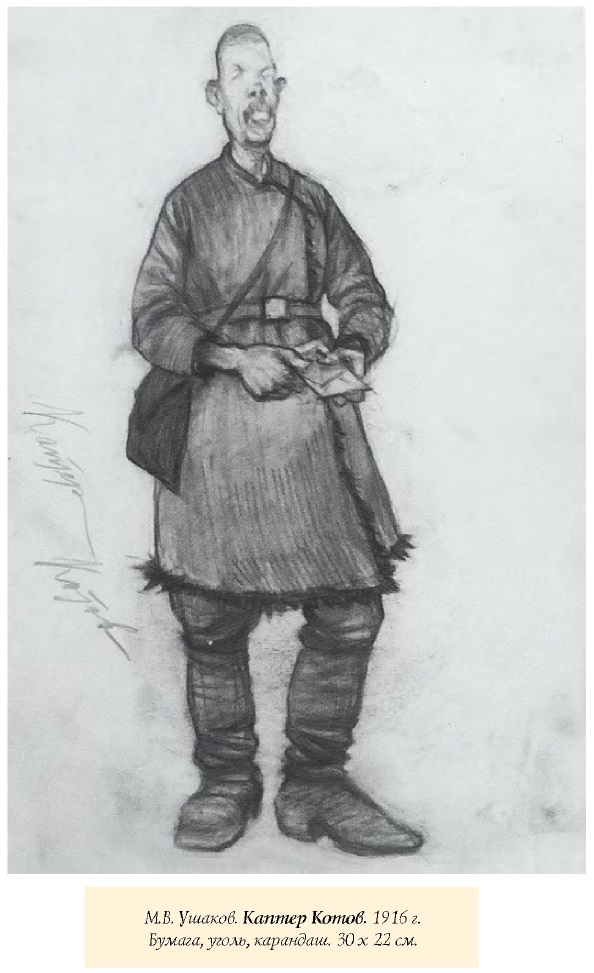

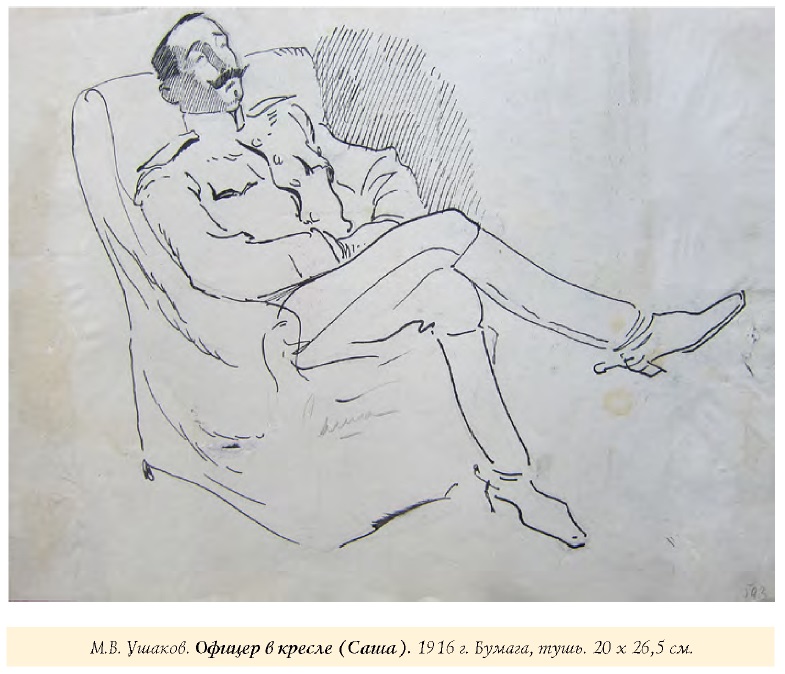

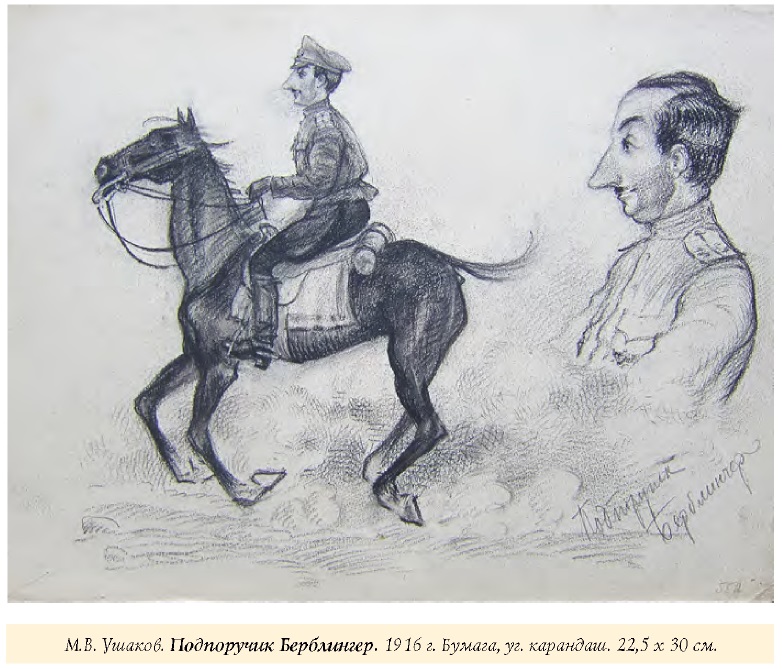

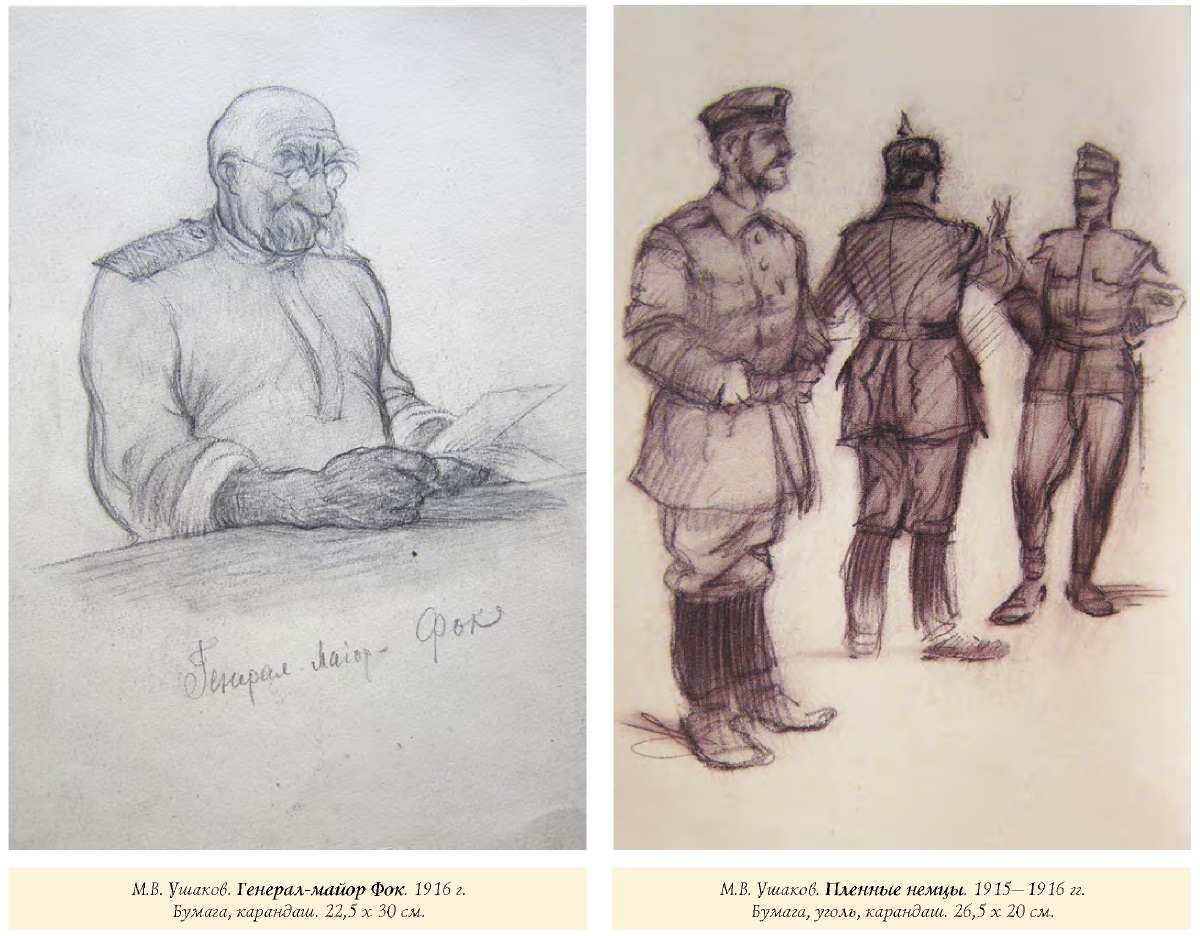

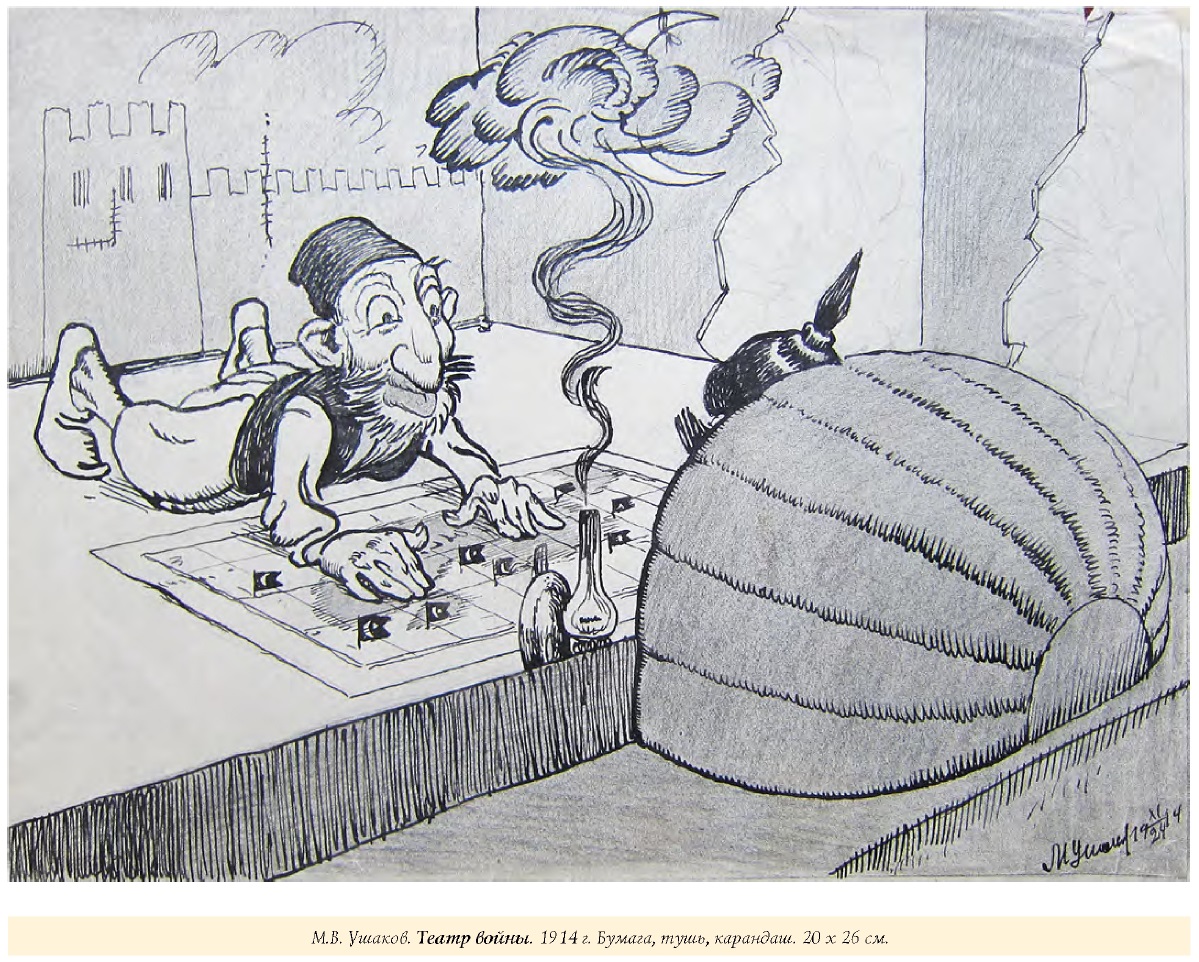

И даже в таких трудных условиях Максим Владимирович Ушаков находил возможность заниматься своим профессиональным и любимым делом, создавая рисунки, достоверно характеризующие фронтовые будни,

повседневную жизнь со всеми трудностями и радостями. Рисунки выполнены не только в более доступной в условиях войны технике карандаша и угля, но также тушью и акварелью.

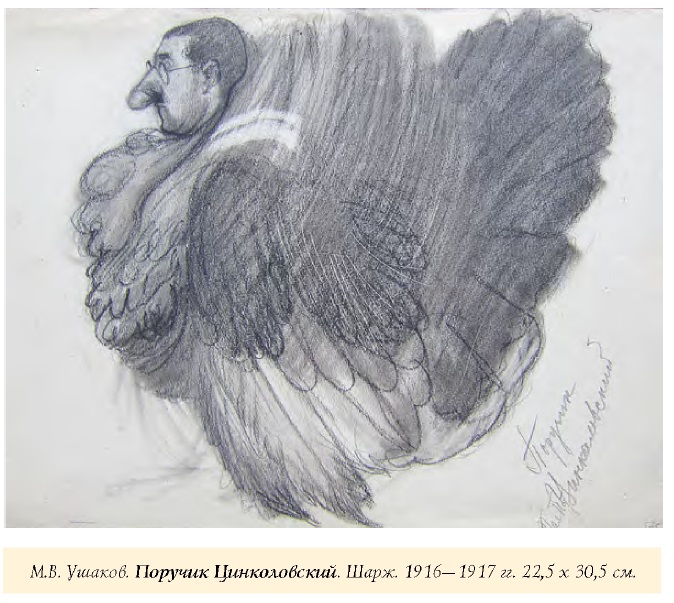

Большое внимание художник уделяет теме «человек на войне», изображая тех, с кем ему приходилось служить, отмечая особенность типажа и индивидуальность характера каждого, внутреннее состояние, мир мыслей и чувств («Генерал-майор Фок», «Офицер в кресле»), показывает и свое личностное отношение (поручик Цинколовский, изображенный в виде нахохлившегося индюка). Часто изображает А. Исакова (портрет, за роялем). Рисунки разнообразны по жанрам: это и фронтовые пейзажи, и портреты, и карикатуры.

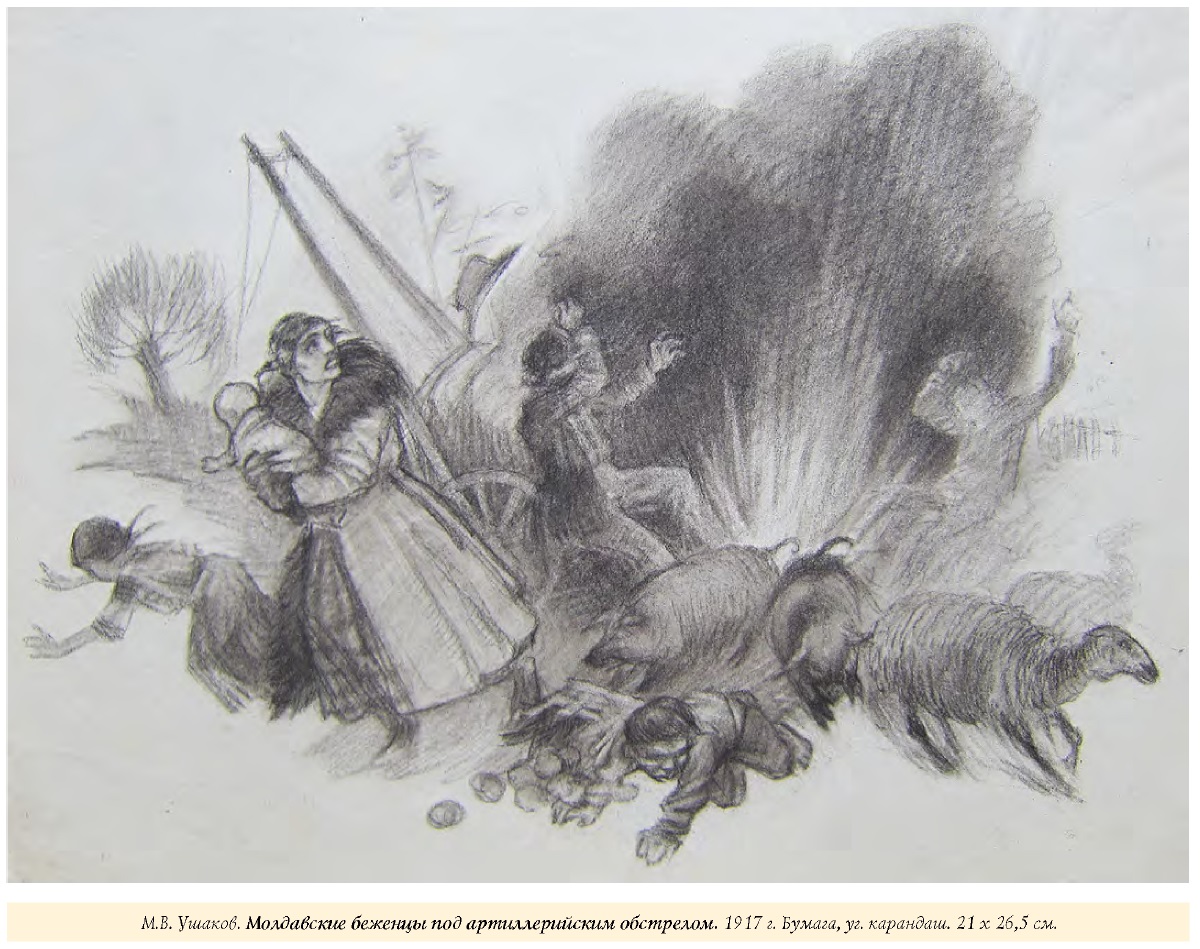

М.В. Ушаков показывает в своих рисунках две основные ипостаси бытия на войне: опасность, бой, экстремальная ситуация, смерть и повседневность быта. Не секрет, что от качества быта, его организации во многом зависит моральный дух войск, их боеспособность, а неотъемлемой частью фронтового быта является армейский досуг. В рисунках присутствует тема получения письма. Наиболее массовым и доступным для простых солдат и офицеров средством связи явилась почтовая корреспонденция, в которой они имели возможность делиться пережитыми на войне событиями, рассказывали о товарищах, вспоминали о родных и получали известия из дома. Морально психологическую напряженность снижали досуговые мероприятия — игра на фортепиано, в шахматы.

Образ врага у М.В. Ушакова — это не абстрактное изображение варвара и агрессора, а более конкретное, созданное на основе непосредственного опыта. Рисунки приобретают сатирическую окраску («Немецкий стрелок», «Пленные немцы»). Олицетворением врага стали фигуры австрийского императора Франца Иосифа I и германского кайзера Вильгельма II. Их карикатурные изображения появились в прессе сразу же после начала войны. В 1914 году, в тот период, когда Турция вступила в войну, Ушаков также рисует карикатуры, возможно, они были созданы для одного из периодических изданий. Карикатуры с использованием образов военных вождей противника, изображаемых в смешных или нелепых положениях, подчеркивая такие детали, как усы торчком и каска с пикой германского императора и старческая немощь австрийского императора, высмеивали врагов и показывали остроумие художника.

Смерть на войне становится частью повседневного быта. Ее присутствие хранит и поваленное дерево п

.jpg)

осле артобстрела, и читается в искаженных ужасом лицах молдавских беженцев, попавших под обстрел, и в фигурах павших на поле боя солдат. Ночью она объезжает свои владения, чтобы удостовериться, что всё здесь ей подвластно. Такой прочувствовал ее и запечатлел художник.

В мае 1916 года М.В. Ушаков поступил рядовым на правах вольноопределяющегося в учебную команду артиллерийских разведчиков-наблюдателей, а затем в составе артдивизиона 3-ей стрелковой дивизии воевал на фронтах: вначале под Ригой, а потом в Румынии.

Фотографии и рисунки участника исторического процесса ценны как подлинные документы, передающие информацию о фронтовой жизни и быте санитарного отряда Всероссийского союза городов и истории Первой мировой войны в целом. Они воскрешают образы людей, служивших в одном отряде с  художником, отражают их поступки и дела, несут отпечаток среды, в которой происходили трагические события, и позволяют лучше понять дух эпохи. Рисунки и фотографии, хотя и сделаны разными людьми (М.В. Ушаковым и фронтовым фотографом отряда), взаимоперекликающиеся и взаимодополняющие друг друга, они представляют разные ипостаси сторон военной жизни, показывают, как жизнь и смерть идут на войне рядом. Они дают возможность исследовать повседневную жизнь художественной интеллигенции на фронте, говорят о продолжении развития русской культуры в военное время, способствуют сохранению памяти о войне и фиксации ее в национальном сознании.

художником, отражают их поступки и дела, несут отпечаток среды, в которой происходили трагические события, и позволяют лучше понять дух эпохи. Рисунки и фотографии, хотя и сделаны разными людьми (М.В. Ушаковым и фронтовым фотографом отряда), взаимоперекликающиеся и взаимодополняющие друг друга, они представляют разные ипостаси сторон военной жизни, показывают, как жизнь и смерть идут на войне рядом. Они дают возможность исследовать повседневную жизнь художественной интеллигенции на фронте, говорят о продолжении развития русской культуры в военное время, способствуют сохранению памяти о войне и фиксации ее в национальном сознании.

Екатерина НИКОЛАЕВА

Фотографии и рисунки предоставлены потомками М.В. Ушакова-Поскочина.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 126 (май 2015), стр.20