Свешников был членом Союза художников СССР, с 1958 года участвовал в многочисленных сборных выставках в России и за рубежом, однако при его жизни не состоялось ни одного персонального показа его работ. Несмотря на настойчивые рекомендации его друзей — В.Н.Немухина и Э.А.Штейнберга, тоже выдающихся художников-нонконформистов, Государственная Третьяковская галерея дважды не смогла выполнить свои обещания — организовать ретроспективный показ работ Б.Свешникова. Такая выставка нужна была еще и потому, что благодаря манипуляциям ловких дилеров произведения художника увозились за пределы нашей страны. Пользуясь его доброжелательностью, полным равнодушием к известности и славе, неозабоченностью судьбой своих работ, они в 1980-е годы растаскивали по галереям Нью-Йорка, Берлина и Парижа сотни холстов, тысячи рисунков, целые альбомы, которые сейчас разрозненно находятся во многих известных и малодоступных собраниях.

Свешников был членом Союза художников СССР, с 1958 года участвовал в многочисленных сборных выставках в России и за рубежом, однако при его жизни не состоялось ни одного персонального показа его работ. Несмотря на настойчивые рекомендации его друзей — В.Н.Немухина и Э.А.Штейнберга, тоже выдающихся художников-нонконформистов, Государственная Третьяковская галерея дважды не смогла выполнить свои обещания — организовать ретроспективный показ работ Б.Свешникова. Такая выставка нужна была еще и потому, что благодаря манипуляциям ловких дилеров произведения художника увозились за пределы нашей страны. Пользуясь его доброжелательностью, полным равнодушием к известности и славе, неозабоченностью судьбой своих работ, они в 1980-е годы растаскивали по галереям Нью-Йорка, Берлина и Парижа сотни холстов, тысячи рисунков, целые альбомы, которые сейчас разрозненно находятся во многих известных и малодоступных собраниях.

Еще сложнее обстоит дело с наследием художника. После его смерти, а вскоре — и кончины его вдовы, наследник и его опекун за короткий срок сумели распродать частным коллекционерам оставшиеся без учета работы, благо на них постепенно появлялся спрос и росла цена. Обращение коллег-художников к государственным органам и душеприказчикам с просьбой сохранить наследие Б.Свешникова так и осталось без ответа.

Рисовать он начал еще в школе, причем делал это постоянно, зачастую не вовремя, за что не раз был наказан. Школьные его работы не сохранились, как и рисунки 1940-х годов, сделанные в Московском художественно-педагогическом училище и в первый год обучения в МИПИДИ.

Исследователь лагерного творчества Свешникова И.Н.Голомшток пишет, что с западноевропейской живописью юноша знакомился по книгам, а также в музеях изобразительных искусств на Волхонке и Нового западного искусства из собраний С.Щукина и И.Морозова. Случайно сохранившиеся его ранние работы не «предвещают» будущего художника. В автопортретах тех лет он предстает романтическим юношей, вихрастым, с заостренными чертами лица, погруженным в себя и как будто к чему-то прислушивающимся, может быть, только более наивным и сосредоточенным, если сравнивать эти автопортреты с автопортретами художников XIX—XX веков. В его больших композициях с раздевающимися, обнаженными женщинами, развалившимися в полу-пристойных позах на лесных опушках или берегах водоемов, можно ощутить чувственные эротические фантазии. Трудно сказать, какое направление обрел бы полет его фантазии, если бы не свалившаяся на него неожиданно беда — арест в феврале 1946 года, его обвинили в участии в антисоветской террористической организации.

Исследователь лагерного творчества Свешникова И.Н.Голомшток пишет, что с западноевропейской живописью юноша знакомился по книгам, а также в музеях изобразительных искусств на Волхонке и Нового западного искусства из собраний С.Щукина и И.Морозова. Случайно сохранившиеся его ранние работы не «предвещают» будущего художника. В автопортретах тех лет он предстает романтическим юношей, вихрастым, с заостренными чертами лица, погруженным в себя и как будто к чему-то прислушивающимся, может быть, только более наивным и сосредоточенным, если сравнивать эти автопортреты с автопортретами художников XIX—XX веков. В его больших композициях с раздевающимися, обнаженными женщинами, развалившимися в полу-пристойных позах на лесных опушках или берегах водоемов, можно ощутить чувственные эротические фантазии. Трудно сказать, какое направление обрел бы полет его фантазии, если бы не свалившаяся на него неожиданно беда — арест в феврале 1946 года, его обвинили в участии в антисоветской террористической организации.

Известно, что Свешников не признал себя виновным, а ведь его обвиняли в организации покушения на Сталина, мало того — ему была отведена роль «исполнителя террористического акта». Следствие к тому же заинтересовалось и его дворянским происхождением, и тем, что у него вдруг обнаружились арестованные в 1937 году родственники. Один из свидетелей обвинял его в «футуристических взглядах» на искусство. Сам же Свешников на следствии сказал открыто: «Художники у нас не свободны в своей деятельности, они рисуют не то, что хотят, а то, что им скажут».

Как ему удалось не сломаться тогда, остается тайной. После года тюрьмы в свои 19 лет Свешников получил семь лет лагерей с последующей ссылкой. Трудно представить, как на него подействовали арест, осуждение и первые годы пребывания в лагере. Со слов Льва Кропивницкого, осужденного по тому же делу, во время невыносимо тяжких работ на лесоповале в Ухтимской тайге или земляных работ, когда пар валил от взмокшей от пота одежды заключенных, они подбадривали друг друга еловом, взглядом, дружеским участием, находя в себе силы после изнурительного труда читать стихи Пушкина, Блока, Есенина, Пастернака. Это им помогло спасти не только души, но и жизни.

Однако это общее несчастье объединяло немногих заключенных, большинство же озлоблялось, но неизгладимый след этот «стаж» оставил на всех без исключения. Как вспоминают бывшие заключенные, «лагерная пыль» не выветривалась и на воле. «Не жди, не бойся, не проси» — это правило усваивалось надолго. Это въедалось не только «сломом» ареста, жестокими допросами и непосильным трудом. Утренняя и вечерняя «молитвы»: разбиться на пятерки, не разговаривать, шаг влево, шаг вправо — огонь без предупреждения и другие «заповеди» постоянно вбивали в сознание заключенного мысль о его ничтожности и полной непредсказуемости его будущего. В такой обстановке гибельного существования на износ и формировались представления художника. Он очень страдал, бывало, отчаивался, но твердо верил в свое предназначение: «Я все равно пронесу через все лишения и испытания святой огонь искусства, который зажжен у меня в душе» («Борис Свешников. Лагерные рисунки». Общество «Мемориал». М., 1991). Позже на вопросы об этом этапе его жизни, он скупо ответит: «Там не было ничего интересного».

Выжить в лагере Свешникову помогли и родители. Он часто писал им, а они не только отправляли ему посылки (здоровье художника было быстро подорвано, болезни преследовали его в течение всей жизни), несмотря на строгий режим и всяческие препятствия, отец Свешникова отдавал лагерному начальству свою зарплату, что-бы хоть как-то облегчить участь сына. Кроме того, семья посылала ему кисти, краски, бумагу, репродукции работ Босха, Гойи, Гейнсборо, Моне, которые он просил.

Поддерживал художника и Н.Н.Тихонович, который помог в новом лагере для инвалидов Ветлосян пристроить Свешникова сторожем, или, как тогда говорили, «придурком», при деревообрабатывающем заводе. Так художник избежал общих работ. С «воли» он получал материалы для живописи и рисунка, что-то можно было достать и в лагерной живописной мастерской.

Жизнь в лагере «проутюжила» Свешникова. Заставляя бороться за выживание физическое и духовное, она постоянно учила отделять главное от мелкого, второстепенного. У Бориса Петровича, прошедшего все круги ада, было иное, чем у его сверстников, представление о ценностях жизни. Впоследствии это помогало ему лучше ориентироваться в той атмосфере сутолоки и страха 1950— 1960-х годов, которая царила в социальной и художественной жизни страны.

В лагере он сделал серию рисунков и живописных работ, которые он даже не надеялся переправить из заключения. Но благодаря еще одному бывшему заключенному — Л.Я.Сея, многие из них все же были перевезены в Москву. Сам Свешников в письмах переслал около 20 автопортретов. Иногда он рисовал и портреты заключенных, которые отсылали их родным.

Человек с прирожденным графическим дарованием, Свешников в течение всей жизни создал тысячи рисунков — одних альбомов в его наследии насчитывается более двадцати. «Лагерная» серия среди них имеет особую ценность и особое значение. Он вспоминал: «Может быть, я и выжил в лагере благодаря тому, что у меня была возможность рисовать». И далее: «Свое искусство я люблю больше всего. Несмотря на то, что я каждый день к вечеру почти что подыхаю, все же, если выдается свободный день, я рисую с таким упоением, что, кажется, испытываю его в первый раз».

Его рисунки как бы неторопливы, повествовательны и почти бесстрастны, хотя в них происходят таинственные и страшные действия. Они объединены в циклы: «менуэт», «народные праздники», «осеннее». Внутри них — характерные названия рисунков: «Разгар веселья», «Танец», «Драка», «Сфинксы», «Колесо фортуны», «Смерть в дороге», «Гильотина», «Виселица», «Расстрел». Вот обнаженная женщина лениво пробуждается в барочной карете, которую тащат десятки людей по непролазной грязи.

Его рисунки как бы неторопливы, повествовательны и почти бесстрастны, хотя в них происходят таинственные и страшные действия. Они объединены в циклы: «менуэт», «народные праздники», «осеннее». Внутри них — характерные названия рисунков: «Разгар веселья», «Танец», «Драка», «Сфинксы», «Колесо фортуны», «Смерть в дороге», «Гильотина», «Виселица», «Расстрел». Вот обнаженная женщина лениво пробуждается в барочной карете, которую тащат десятки людей по непролазной грязи.  Одетые в костюмы и раздетые до бесстыдства, они сидят и стоят на плечах друг у друга, образуя многоэтажные пирамиды, гоняют по льду собственные головы. Вот выходят в плащах и ботфортах дамы в кринолинах на плац перед бараками, танцуют менуэты с ворами, одетыми в ватные телогрейки. Две клячи везут гроб, на котором восседает парочка в обнимку, рядом в кустах забавляются любовники, а смерть тут же танцует котильон. Тюремщики и мыши-доктора осматривают голых пациенток, высоко на цепи под потолком — повешенный в костюме XVIII века. Люди съезжают в гробах с расположенного высоко на холме кладбища. В море забвения, на возвышающемся уступе, кто-то то ли читает стихи, то ли грозит чему-то неведомому. Веселая компания детей и женщин расстреливает привязанного обреченного, солнце ярко сияет в рассветном небе. Гильотиной и топором рубят головы людям и их телами нагружают уже и без того переполненные повозки.

Одетые в костюмы и раздетые до бесстыдства, они сидят и стоят на плечах друг у друга, образуя многоэтажные пирамиды, гоняют по льду собственные головы. Вот выходят в плащах и ботфортах дамы в кринолинах на плац перед бараками, танцуют менуэты с ворами, одетыми в ватные телогрейки. Две клячи везут гроб, на котором восседает парочка в обнимку, рядом в кустах забавляются любовники, а смерть тут же танцует котильон. Тюремщики и мыши-доктора осматривают голых пациенток, высоко на цепи под потолком — повешенный в костюме XVIII века. Люди съезжают в гробах с расположенного высоко на холме кладбища. В море забвения, на возвышающемся уступе, кто-то то ли читает стихи, то ли грозит чему-то неведомому. Веселая компания детей и женщин расстреливает привязанного обреченного, солнце ярко сияет в рассветном небе. Гильотиной и топором рубят головы людям и их телами нагружают уже и без того переполненные повозки.

Художник как будто в дневник заносит череду своих видений, сам никак не оценивая их. Его, в отличие от других, часто прельщают щемящая красота предмета, детали, их особенность и хрупкость, как в гравюрах и рисунках старых мастеров Средневековья и кватроченто. Его глаз «истончился» в лагере еще и потому, что первоначально, чтобы экономить материал, он вынужден был делать рисунки на клочках бумаги остро отточенным огрызком карандаша. В этих рисунках, выполненных тонкими штрихами, природа, дома, человеческие фигурки  набросаны как бы паутиной, которая настолько прозрачна и тонка, что, кажется, достаточно подуть — и она исчезнет. Этот мир так фантасмагоричен и призрачен, причудлив и абсурден, что рождает ощущение полной оторванности от времени, беззащитности. Андрей Синявский, попавший в лагерь гораздо позже, охарактеризовал их как «сновидения вечности, скользящие по стеклу природы или истории».

набросаны как бы паутиной, которая настолько прозрачна и тонка, что, кажется, достаточно подуть — и она исчезнет. Этот мир так фантасмагоричен и призрачен, причудлив и абсурден, что рождает ощущение полной оторванности от времени, беззащитности. Андрей Синявский, попавший в лагерь гораздо позже, охарактеризовал их как «сновидения вечности, скользящие по стеклу природы или истории».

Определяя свое кредо, Свешников утверждает: «Действительный мир только трамплин, чтобы лететь туда, в страну фантазии». Та из которой чем безысходнее и противоестественнее само существование человека в мире, ограничивающем его свободу, тем раскованнее и свободнее его творческие воспарения, воспринималась им абсолютно естественно. Он сознавал свою несвободу, но  она являлась ему закономерной, неотъемлемой частью существования. В письме он сообщал: «Я приобрел новый взгляд на жизнь, довольно утешительный, но страшный. Благодаря ему я буду жить без особых мучений. Но он далеко не радостный».

она являлась ему закономерной, неотъемлемой частью существования. В письме он сообщал: «Я приобрел новый взгляд на жизнь, довольно утешительный, но страшный. Благодаря ему я буду жить без особых мучений. Но он далеко не радостный».

Картины, написанные в лагере, не столь многочисленны. Они написаны на небольших холстах, чаще — на наволочках и простынях корпусным цветом в темных коричневых, красных, серых оттенках, отдаленно напоминающих «черные» серии Гойи, работы Маньяско, поздних маньеристов. В работах «Поклонение ослу», «На смерть Фидельки», «Старинный шарманщик» вытянутые фигуры с трагически мрачным выражением лиц, иногда — масок, вершат какой-то абсурдный суд себе подобным или разыгрывают трагикомические мизансцены. Но как бы ни был важен в них сюжет, разработанный с особым тщанием и в подробностях, главное оказывается не в нем, а в том духе мрачности и тревоги, ощущении тягостной атмосферы произвола и абсурда, где царит страх. Нередко в них появляются жутковатые вестники смерти с отточенными секирами, рогами, оскаленными масками, страшными черепами.

Мир фантасмагории художника сливался с тем лагерным бытом, который окружал его. В «Шарашке»  голубеет снег, светят окна домов с весело идущими в небо дымками, но это там, за оградой, а здесь, внутри ее, одетые в робы зеки лихо тащат к могиле умершего. Словно с высоты птичьего полета, внизу — видны, как под микроскопом, фигурки людей, несущих гроб; за оградой собираются подозрительные толпы. Гротескно отражает лагерный быт и картина «Гулящие» с нехитрой пирушкой под гитару блатных.

голубеет снег, светят окна домов с весело идущими в небо дымками, но это там, за оградой, а здесь, внутри ее, одетые в робы зеки лихо тащат к могиле умершего. Словно с высоты птичьего полета, внизу — видны, как под микроскопом, фигурки людей, несущих гроб; за оградой собираются подозрительные толпы. Гротескно отражает лагерный быт и картина «Гулящие» с нехитрой пирушкой под гитару блатных.

В «Похоронах Дон Жуана» главное действие происходит в толпе женщин всех возрастов и сословий, веселых и грустных, одетых модно и кое-как в средневековые и современные одежды. Они хоронят свою мечту, Дон Жуана, свою любовь и надежду, неся к карете его тело, будто снятое с креста. Картина наполнена реминисценциями средневековых новелл, живописи кватроченто. В ней присутствует и характерный для живописи Возрождения затерявшийся в толпе мужской портрет — то ли самого автора, то ли повествователя этой сцены. Эта застывшая атмосфера новеллы окружена пейзажем — таежными просторами с косым дождем и хилой растительностью.

Небо, вода и растения обозначали в работах Свешникова те природные явления, к которым он питал особую нежность и доверие. В дальнейшем, после освобождения, он любил с весны до поздней осени жить в деревне. Человеку с испорченным здоровьем, больному астмой, было легче дышать и существовать на природе. Он чувствовал ее очистительную силу и в лагере, еще только мечтая о свободе. «Неужели никогда не сверкнет для меня звезда воскресения?» — спрашивал он в письмах.

После освобождения из лагеря в 1954 году, не имея возможности поселиться ближе, чем на 100 километров к Москве, Свешников обосновался в одном доме с семьей Штейнбергов-Борухов в Тарусе. Сохранились портреты Паустовского, Эдуарда Штейнберга, семьи Штейнбергов, написанные в этом старинном приокском городе, где жили В.Борисов, Мусатов, М.Цветаева, К.Паустовский, куда наезжали Ю.Домбровский, Ю.Трифонов, Д.Самойлов, Н.Коржавин.

Манера письма Свешникова меняется, становится просветленнее, успокоеннее, эпичнее. Особенно привлекают его приокские дали, как будто он не может насладиться и надышаться этой ширью, блеском излучины реки, зеленью полей, цветущими пригорками, родными дощатыми строениями вольных поселений. Но и в этих пейзажах, точных и одновременно щемяще-лирических, возникает удивительное свечение неба, реки, воздуха, снега, которые вносят в изображение, с его многочисленными бытовыми и конкретными деталями, момент преобряжения, какого-то неясного чуда. Даже в его немногих тарусских акварелях, выполненных явно с натуры, это свечение вызывает особый кинематографический эффект длительности, развития пространства и сюжета.

Эти элементы чудесного заметны и в деталях — будь то едва различимые повозки, катящиеся по тарусскому пейзажу, пасущиеся на выгонах стада или летящая на фоне дома нелепая фигура в кепке, клетчатых брюках и развевающемся шарфе, готовая залететь в открытое окно («Полет над крышами»). Тарусские пейзажи становятся окном в другой мир, огромный и таинственный в своей беспредельности.

Недолгая жизнь в Тарусе оказала значительное влияние на судьбу Свешникова. Лагерные рисунки, показанные уже после освобождения писателю К.Паустовскому и одному из крупных авторитетов в графике А.Гончарову, позволили Свешникову при содействии Штейнберга получить работу — оформлять и иллюстрировать книги. Творчество художника в этой области обширно и требует особого исследования. Всего в издательстве «Художественная литература» он оформил около двух десятков книг. В их числе — произведения Гофмана, Новалиса, Андерсена, Клейста, Метерлинка, ирландская поэзия, немецкие, румынские и норвежские сказки. Л.Кропивницкий писал, что «Свешников всегда был и остается литературным человеком». В то время как для многих работа в книге была лишь заработком, так называемой «халтурой», для него процесс иллюстрирования был сотворчеством, художник скурпулезно и бережно относился к стилю эпохи и поэтике автора.

Недолгая жизнь в Тарусе оказала значительное влияние на судьбу Свешникова. Лагерные рисунки, показанные уже после освобождения писателю К.Паустовскому и одному из крупных авторитетов в графике А.Гончарову, позволили Свешникову при содействии Штейнберга получить работу — оформлять и иллюстрировать книги. Творчество художника в этой области обширно и требует особого исследования. Всего в издательстве «Художественная литература» он оформил около двух десятков книг. В их числе — произведения Гофмана, Новалиса, Андерсена, Клейста, Метерлинка, ирландская поэзия, немецкие, румынские и норвежские сказки. Л.Кропивницкий писал, что «Свешников всегда был и остается литературным человеком». В то время как для многих работа в книге была лишь заработком, так называемой «халтурой», для него процесс иллюстрирования был сотворчеством, художник скурпулезно и бережно относился к стилю эпохи и поэтике автора.

По воспоминания друзей, Свешников хорошо знал немецкую и французскую литературу XIX века, был не просто начитан и образован, иногда он мог обсудить и разобрать творчество особенно близких ему авторов — романтиков и символистов. Иллюстрирование их произведений позволяло ему  погрузиться в столь любимый им мир фантазий и вымыслов. Он понимал их художественный язык, был сопричастен их тонкой эстетической игре, полету вымысла над реальностью. В этом смысле он следовал традициям художников «Мира искусства» и «Голубой розы» начала XX века.

погрузиться в столь любимый им мир фантазий и вымыслов. Он понимал их художественный язык, был сопричастен их тонкой эстетической игре, полету вымысла над реальностью. В этом смысле он следовал традициям художников «Мира искусства» и «Голубой розы» начала XX века.

Его иллюстрации к книгам, будь то Музеус, Андерсен, Гофман или Джером К. Джером, необычайно точны в деталях и многослойны, прозрачны. Они, как возникающие видения, сменяют друг друга, оставляя легкое ощущение вспыхнувших и исчезнувших снов. Умение Свешникова «оживлять умершее» в графике своих фантасмагорических листов позволило ему заняться творчеством, в котором открывались новые эпохи и горизонты. Нередко темы книг становились сюжетами его станковых работ. Его иллюстрации заставляли вспомнить комедию дель арте, венецианские карнавалы, графические игры Калло, пасторали Ватто, английскую и французскую карикатуру. Часто проскальзывала в них и перекличка с наследием Ф.Гойи, у которого темы карнавала и увеселения вторгались в драматическую среду.

Книжно-оформительская работа помогла Б.Свешникову вступить в 1958 году в Союз художников, что упрочило его социальное положение, открыло доступ к достаточно хорошо оплачиваемому кругу издательских работ. Это в свою очередь позволило художнику больше заниматься графикой и живописью.

Книжно-оформительская работа помогла Б.Свешникову вступить в 1958 году в Союз художников, что упрочило его социальное положение, открыло доступ к достаточно хорошо оплачиваемому кругу издательских работ. Это в свою очередь позволило художнику больше заниматься графикой и живописью.

Еще будучи в лагере, он писал: «Я мечтаю о том, когда смогу вырваться из этой гнетущей среды и уйти всецело в искусство. Тогда я создам великие вещи. Раньше я думал, что нельзя творить вне суеты и сумрака жизни. Теперь я уверен в противном. Я полон образами, пережитыми мною в прошлых мирах».

К серии работ, в которых определяется стиль художника, относится «Дама с черепом кошки». Она написана по тарусским мотивам. В держащей кошачий череп женщине изображена мать художника, а бредущие рыбаки — это семейство Штейнбергов-Борухов, заядлых рыболовов. Ситуация, изображенная в картине, вызывает аналогии с известной в «Гамлете» сценой, ставшей ключевым моментом произведения. Этот момент, доведенный художником до гротеска  и понятный, вероятно, лишь в контексте его жизни, отступает на второй план благодаря точной, как бы рассматриваемой сквозь увеличительное стекло, предметной среде переднего плана. Мозаичность построения, острота контуров и силуэтов в картине свидетельствует об интересе Свешникова к живописи модерна и проблематике символистов.

и понятный, вероятно, лишь в контексте его жизни, отступает на второй план благодаря точной, как бы рассматриваемой сквозь увеличительное стекло, предметной среде переднего плана. Мозаичность построения, острота контуров и силуэтов в картине свидетельствует об интересе Свешникова к живописи модерна и проблематике символистов.

Двойственность модерна, его многослойность, обращение к символам, подразумевающим существование за миром предметных обозначений иного, высшего смысла и предназначения в «мире горнем», часто обостряли у художника чувство красоты и хрупкости видимого мира, его обреченности. Многие из современников упоминают о знакомстве Свешникова с искусством «сецессиона», его австрийскими и чешскими мастерами. Сюжеты его картин, персонажи сродни мотивам символизма конца XIX — начала XX века, в них гротескно препарированы отголоски стиля модерн с его продуманной многозначностью поворотов, жестов, профилей. Названия последующих работ Свешникова — «Павшая  звезда», «Рассвет», «Терра инкогнита», «Луна-боль», «Голубое время» — как будто переносят нас в «серебряный век» символизма.

звезда», «Рассвет», «Терра инкогнита», «Луна-боль», «Голубое время» — как будто переносят нас в «серебряный век» символизма.

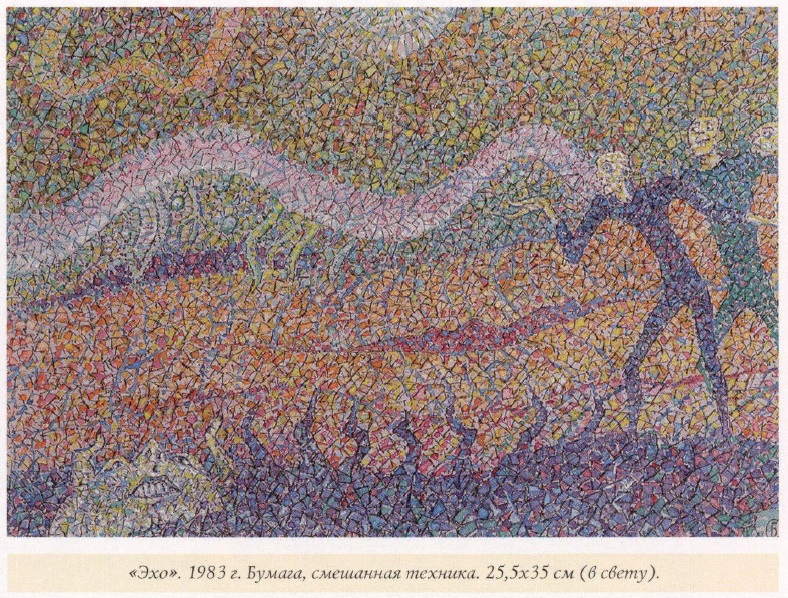

В картине «На пустыре» особый эффект возникает от сопоставления повествовательного сюжета, комических ситуаций, гротескных фигур с их немотивированными движениями и изощренной световой фактуры с элементами техники пуантели. Само описание сюжета достаточно подробно. Пестрая толпа заколачивает в гроб человека, сорвав с него цилиндр и одежду. Жертва явно сопротивляется уготованной ей судьбе, пытаясь выбить крышку гроба, но могила уже вырыта, она глубока и как бы приглашает к себе лесенкой. Вокруг играют музыканты, над гробом склоняются, почти отрываясь от земли, персонажи, среди которых — обнаженная девушка с пером в руке. На горизонте видением возникает сказочный белокаменный город с высотками-башенками. Все основное пространство заполнено небом и землей, на которые как бы наброшено переливающееся покрывало — сетка. Эту работу можно рассматривать и как историю, связанную с судьбой самого художника, внезапно арестованного и обреченного на изнурительное существование в лагере, и как фантасмагорию уготованной всем жизни и смерти, рассказанную перешагнувшим ее барьеры. Но самое привлекательное в ней не сюжет, а световая сетка, свечение, которое в пуантельных работах 1960—1970-х годов составит увлекающую «прельстительность». Она будет не только очаровывать сюжетом, но иногда и путать своей мертвенностью.

60—70-е годы XX века были самыми плодотворными в творчестве художника. Он пишет постоянно и очень много делает иллюстраций, рисунков. Именно в это время в московской художественной среде происходит консолидация тех художников, к творчеству которых будет применен термин «неофициальное искусство», «другое искусство». Свешников хотя и примыкает к этому направлению, но всегда как-то дистанцируется от него.

Дружеские отношения сложились у него с Л.Кропивницким, Э.Штейнбергом, В.Немухиным, О.Кудряшовым, В.Калининым, но среди шестидесятников Свешников стоял особняком. Его уважали художники разных направлений, вкусов и темпераментов — за профессионализм, порядочность, знания, они с почтением относились к его прошлому, любили бывать в его гостеприимном доме.

Свешников дистанцировался от всякого сопоставления с современным искусством, не любил сравнений, отрицал свою причастность как к направлениям прошлого — сюрреализму, символизму, так и к современным течениям. Он ощущал себя как бы вне времени.

Между тем общая атмосфера, наступившая после смерти Сталина, «хрущевская оттепель», первые выставки неофициального искусства из частных коллекций в стране и за рубежом не обошли художника стороной. Это время — время поисков основ существования, осмысления его онтологических проблем — воспринимается сейчас как период брожения, метаний. Художественно-культурные традиции прервались, все воссоздавалось заново. Каждая книга, противоречащая правящей идеологии марксизма-ленинизма, становилась откровением, картина — событием.

Общее увлечение философией экзистенциализма, теориями Шпенглера, Ницше, литературой абсурдистского толка, Кафкой, а позднее Бердяевым, Шестовым, русскими религиозными философами не могло не коснуться Свешникова. Он читал изданную на Западе и нелегально провозимую в СССР литературу. Знавшие его отмечают его увлеченность Шпенглером, провозгласившим конец западной цивилизации. В фантазиях Кафки его интересевали «свидетельства» возможности невозможного, преломление прекрасного в отвратительное, разрушение привычных законов. По косвенным замечаниям близких, Свешников не верил в воскресение, в будущее не только персональное, но и общечеловеческое, апокалипсис он воспринимал как конец всего, всеобщую торжествующую смерть. Характерно, что позднее, во время всеобщей эйфории интеллигенции перестроечного времени, у него не будет оптимизма в отношении будущего России.

В графике и живописи он обозначал не лики смерти, а ее тайное присутствие во всем, во всей изображаемой реальности. Тема смерти, «мертвенности» сближала таких разных художников одного поколения, как Д.Краснопевцев, Д.Плавинский, П.Беленок, Е.Рухин. У Свешникова она не только многократно повторялась, варьировалась, но проникала в ткань работ, отражалась во множестве деталей. В его графике и живописи часто появлялись жуки, мотыльки, бабочки, пауки, черви, черепа, другие радужные и малоприятные вестники мимолетности и бренности жизни. Как выразительные детали, которые не дают расшифровку основной темы, но являются ее камертоном, они могут многократно повторяться в различных масштабных отголосках, создавая почти осязаемую полифонию звучания.

Мастерство детали Свешников освоил как благодаря работе над иллюстрациями, так и в силу склонности к «мелочам» с момента создания первых своих произведений, во многом почерпнув этот опыт в наследии старых мастеров и символизма. Его мастерство детали напоминает нам и о работах художников «Мира искусства» — А.Бенуа, Б.Кустодиева, МДобужинского.

Часто горящая свеча, жест поднятой руки, узор воротника, рюмка, цветок, очки в его работах становятся как бы новеллой-зачином в романе, повести, сложносочиненном построении холста или рисунка. За ними следует дальнейшее развитие событий, которые неимоверно отдаляются от самого символа-повода, но остаются связанными с ним.

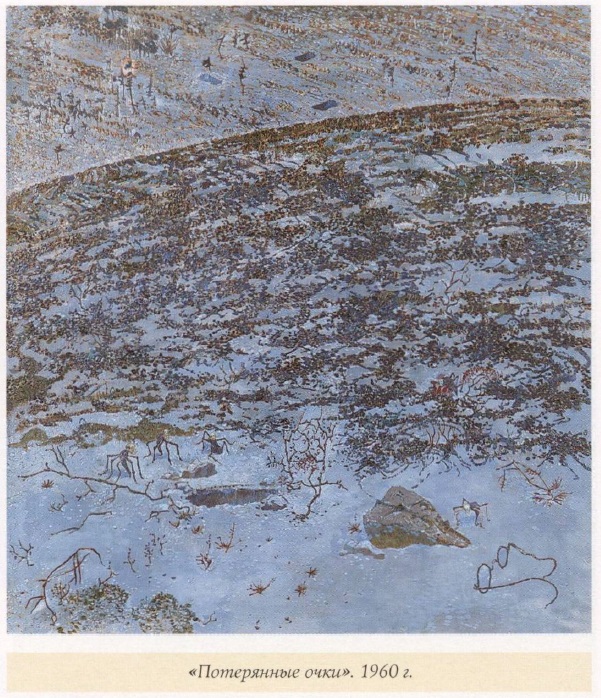

В картине «Потерянные очки», написанной на рубеже 1950—1960-х годов, большие интеллигентские очки — это все, что осталось от бывшего их владельца. Вокруг них собираются пауки с человеческими лицами и черепами вместо голов, как вестники «ниоткуда». Вокруг царит холодный сине-зеленый фосфоресцирующий сиреневыми оттенками мир севера, его земли, безжизненной и засасывающей, как будто растрескавшейся от лежащего над ней второго, метафизического слоя. Земля круглится линией, за ней в бесконечности вспыхивает точками, елочками, провалами могил леденящий фон.

В картине «Потерянные очки», написанной на рубеже 1950—1960-х годов, большие интеллигентские очки — это все, что осталось от бывшего их владельца. Вокруг них собираются пауки с человеческими лицами и черепами вместо голов, как вестники «ниоткуда». Вокруг царит холодный сине-зеленый фосфоресцирующий сиреневыми оттенками мир севера, его земли, безжизненной и засасывающей, как будто растрескавшейся от лежащего над ней второго, метафизического слоя. Земля круглится линией, за ней в бесконечности вспыхивает точками, елочками, провалами могил леденящий фон.

В 1960—1970-е годы Свешников пишет десятки работ, местонахождение которых сегодня трудно установить. Многие из них вывезены за рубеж и находятся в частных коллекциях. Интерес к художнику постоянно возрастал, его работы охотно раскупались западными дипломатами, журналистами, дилерами и хотя художник неохотно расставался с ними, он в конце концов уступал их тем, кто хотел вывезти протестное искусство, напоминавшее о недавнем жестоком режиме. Фантазии Свешникова завораживали, увлекали мастерством, филигранностью отделки, многоассоциативностью, российской пугающей жутью. Мало кто в те годы не знал распевавшиеся повсюду стихи Б.Пастернака «Свеча горела на столе». Друг и солагерник Свешникова Л.Кропивницкий в предисловии к альбому рисунков 1958 года, изданного в 1995 году, писал о связи картины «Окно со свечой» со стихами Пастернака, да и вообще самой фамилии Свешникова с изображенным в картине предметом. Действительно, свеча возникала во многих его работах. В картине ладонь со свечой прощально застыла у окна, за ней видится тонкий поэтический профиль, отражающийся в зеркале. В нем также отражаются цветок и рюмка, удваиваясь и усиливая тем самым поминальный  двойной мотив. За окном от заснеженного берега в страну теней, Элизиум, отплывает по темно-зеленой реке забвения женщина в лодке. Заснежен зачарованный пейзаж в окне, все замерло перед последним прощанием.

двойной мотив. За окном от заснеженного берега в страну теней, Элизиум, отплывает по темно-зеленой реке забвения женщина в лодке. Заснежен зачарованный пейзаж в окне, все замерло перед последним прощанием.

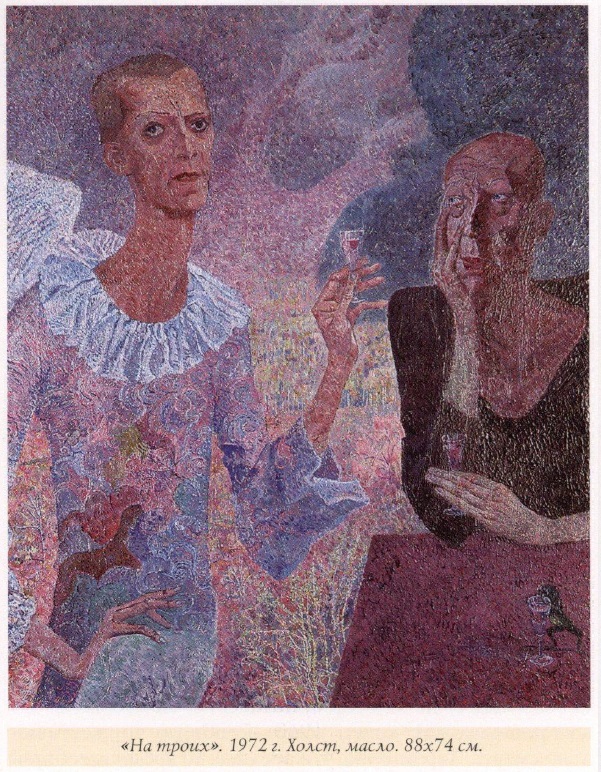

Мотиву прощания посвящена и картина «На троих». Двое — печальный ангел с крыльями в одежде Пьеро и мрачный демонообразный человек в черном трико — поднимают рюмки в память третьего, чья наполненная рюмка стоит на столе. К рюмке прильнула лягушка — частый персонаж последующих работ художника. По воспоминаниям близких Свешникова, она представлялась ему вестником. В античной мифологии лягушки начинали квакать, когда Харон перевозил на лодке души умерших. Лягушка выступала как посредник мира земного и загробного. Над персонажами картины плывут странные зооморфные облака. Подобно движущимся существам растительно-животного происхождения, они напоминают змей или червей, которые тоже являются посредниками между бытием и небытием. Они тоже будут частыми персонажами в его работах 1980-х и 1990-х годов.

В конце 70-х годов появляются иные картины Свешникова. Они плотнее по цвету, темнее, тщательнее отделаны. Фактура его произведений, выполненных цветной пуантелью, становится  необычайно многодельной и тонкой. Она фосфоресцирует, вспыхивает в разных местах бумаги и холста, зачастую — вне связи с сюжетом, как взрывы и отголоски иных миров. Многие живописные картины этого и последующих периодов его творчества кажутся впаянными в какую-то кристаллическую реликтовую структуру, как будто это следы отцветшей и давно застывшей жизни, обнаруженной археологами. Нередко у зрителя возникают ассоциации и с океанографическим эффектом огромного холодного водоема, в котором существуют особые, диковинные виды жизни — цветы, растения, люди, чудовища. Эти раритеты что-то напоминают нам — облачением, расцветкой, движением, но мы с трудом узнаем их, разглядывая через толщу воды. Они невольно вызывают в памяти

необычайно многодельной и тонкой. Она фосфоресцирует, вспыхивает в разных местах бумаги и холста, зачастую — вне связи с сюжетом, как взрывы и отголоски иных миров. Многие живописные картины этого и последующих периодов его творчества кажутся впаянными в какую-то кристаллическую реликтовую структуру, как будто это следы отцветшей и давно застывшей жизни, обнаруженной археологами. Нередко у зрителя возникают ассоциации и с океанографическим эффектом огромного холодного водоема, в котором существуют особые, диковинные виды жизни — цветы, растения, люди, чудовища. Эти раритеты что-то напоминают нам — облачением, расцветкой, движением, но мы с трудом узнаем их, разглядывая через толщу воды. Они невольно вызывают в памяти  фантастические миры Жюля Верна, Рэя Бредбери, Станислава Лема, созвучные произведениям наших отечественных фантастов 1960—1970-х годов.

фантастические миры Жюля Верна, Рэя Бредбери, Станислава Лема, созвучные произведениям наших отечественных фантастов 1960—1970-х годов.

Часто художник погружает свои фантазии в «сумеречное» состояние души (как писали русские философы начала XX века). «Пробуждение», «Рассвет», «Ноябрьский рассвет» — названия картин этого периода. Существуя на грани яви и сновидений, жизни и небытия, персонажи этих картин обременены тяжелыми предчувствиями, видениями, они будто тоскуют об иных, нездешних мирах. Иногда они отталкивающи, иногда прекрасны, но всегда печальны. Над ними, как символ отцветшей жизни, распускаются фантастические растения, порхают бабочки с черепами вместо головок, олицетворяя мертвые души, летают странные насекомые, бродят призрачные фигуры и то вспыхивает, то затухает свет отдаленных звезд. Все это написано очень тщательно и необычайно красиво, живопись мерцает и переливается подобно кристаллам, холодный сине-голубоватый цвет завораживает.

Художник часто выбирает своим героем человека в круглых очках. Он вглядывается в окружающих, размышляет, погружается в грезы, поглядывает в небо, которое остается глухо к его немым вопросам. Может быть, это персонификация самого художника, а может быть — демон смерти, наблюдающий за гибелью людей.

В картине «Переход» вестником смерти и ее проводником выбрана лягушка. Она, как посредник между миром земным и загробным, представлена в виде конуса, в основание которого всасываются обреченные на исчезновение.

В картине «Переход» вестником смерти и ее проводником выбрана лягушка. Она, как посредник между миром земным и загробным, представлена в виде конуса, в основание которого всасываются обреченные на исчезновение.

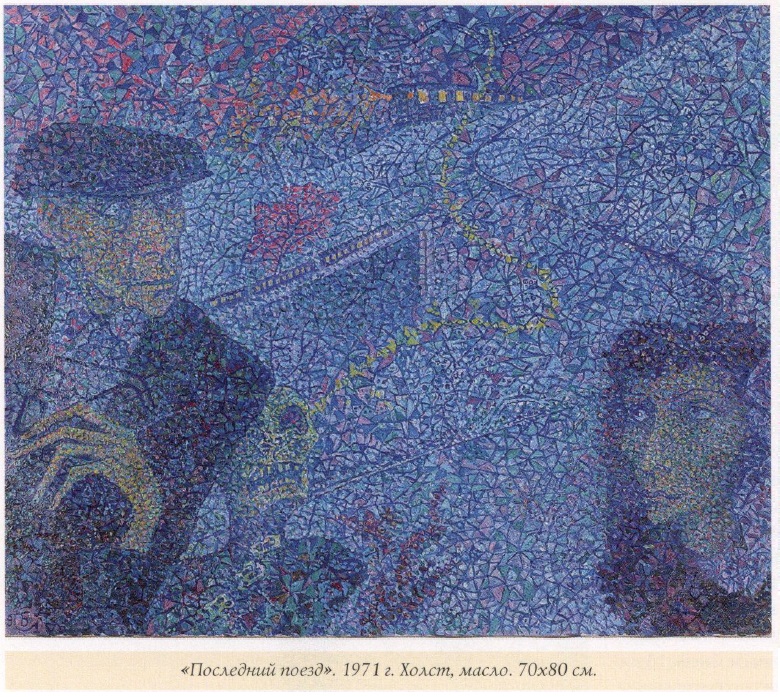

В это период важное значение в творчестве художника приобретает слово «последний». Возможно, в нем его волновал последний апокалиптический день пребывания в этом мире, за которым следовала пустота. «Последняя любовь», «Последняя весна», «Последний поезд». В них усиливается тема прощания, ухода. В «Последнем поезде» мастер задумчиво смотрит на спутницу, сняв непременные очки. Она одаривает его печальным взглядом. Они понимают друг друга без слов, рядом — скелет смерти, из глазниц которой вырываются фосфоресцирующие снопы света. Свет этот закручивается вслед уходящему поезду, отражается в его окнах, серпантином соединяет мужчину и женщину. Вероятно, они договариваются о будущей встрече, хотя она скорее всего невозможна.

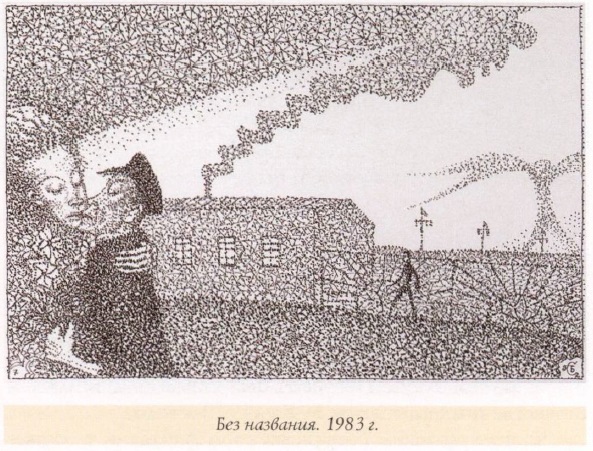

Тема смерти в эти годы — ив рисунках Свешникова. Она роднит его работы с творчеством художников средних веков и Северного Возрождения — Гольбейном, Дюрером, Кранахом, Альтдорфером, с более поздними — Калло и Гойей. Но Свешников нечасто изображает скелеты, черепа, кладбище. Смерть у него как бы постоянно пронизывает деяния людей, их жизнь, их быт, присутствует в неожиданных встречах. В их мечтах о несбывшемся и невозможном, иных мирах есть тоска о смерти. Они идут по странным дорогам в беспредельной затерянности пространства, ползут, снуют, что-то неосмысленно делают. Эти фигурки-призраки, нарисованные тонкой волосяной линией, и оттого еще более бесплотные, разыгрывают какие-то философские притчи и сказки, сюжеты которых ускользают. Лист белой бумаги, на которую они нанесены, воспринимается, по выражению Ивана Кускова, как окно невидимого Зазеркалья, на котором они отпечатываются своими нитями-конструкциями. Они лишены объемов и теней, ажурны.

Как-то, объясняя процесс их создания, художник сказал: «Я ухожу в плоскость бумаги, холста и живу там». Он говорил также, что не знает заранее, что будет рисовать или писать, это приходит к нему во время работы. В рисунках он считал своим приемом рисовать «от угла», а затем создавать от него «плетение узора». Многие отмечали спонтанность и импровизационность в его творчестве, отсутствие строго выстроенного сюжета, причудливость и алогизм композиций.

Часто его графические персонажи воспринимаются как следствие пестрого социального мира «всеобщего лагеря», иногда это и образы Вавилона. Все они растеряны, затеряны и разобщены. В их стремлении к побегу за пределы реальности лежит стремление к свободе. Постоянные темы в графике Свешникова — сон, дерево повешенных, пляска, полеты ведьм, восхождение по лестнице, шествия, висящие часы, бредущие калеки, пугала, обнаженные красотки. Они переходят из листа в лист, как бы олицетворяя собой вечное состояние человечества, его пороки; они не устрашают, а завораживают страшной гармонией. Они возникают в форме видений, в которых можно увидеть цитаты из Брейгеля, Калло, Ватто, Домье, Пикассо, Федерико Феллини. Но искать эти заимствования в рисунках Свешникова бесполезно. Они переплетаются в сплошной ералаш, возникают спонтанно, преломляются часто противоположно своему первоначальному смыслу, подчиняясь цепи алогических построений художника. Они теряются в многослойной ландшафтной панораме, которая не замечает человеческих копошений. Вселенский абсурд, «суета сует и всяческая суета», над которой властвует небытие — смерть. Она может запросто беседовать с персонажами, скалиться из-за угла, поджидать прохожих, разъединять влюбленных.

В живописи последних лет происходят заметные изменения. Форматы картин становятся меньше, многие работы написаны на картоне небольшого размера. Сюжеты обретают немногословность, цвет высветляется, кристаллическая поверхность насыщается фосфоресцирующим холодным светом, вспыхивающим неожиданно в точках, не мотивированных сюжетом. Царящий в картинах голубоватый свет сродни свечению какого-то голубого газа, вырывающегося из бесконечного пространства космоса, он сковывает ландшафты, строения, персонажи, превращая их в призраки, «тени теней». В них разыгрывается драма, практически без звука, лишь с бесконечными отголосками. Происходит цветовое обесцвечивание, омертвение пространства, по которому перемещаются бескровные призраки, лишенные жизненных соков. Это ясно прочитывается

В живописи последних лет происходят заметные изменения. Форматы картин становятся меньше, многие работы написаны на картоне небольшого размера. Сюжеты обретают немногословность, цвет высветляется, кристаллическая поверхность насыщается фосфоресцирующим холодным светом, вспыхивающим неожиданно в точках, не мотивированных сюжетом. Царящий в картинах голубоватый свет сродни свечению какого-то голубого газа, вырывающегося из бесконечного пространства космоса, он сковывает ландшафты, строения, персонажи, превращая их в призраки, «тени теней». В них разыгрывается драма, практически без звука, лишь с бесконечными отголосками. Происходит цветовое обесцвечивание, омертвение пространства, по которому перемещаются бескровные призраки, лишенные жизненных соков. Это ясно прочитывается  и в масляных картинах, и в многоцветных пуантелях, и в черно-белых рисунках.

и в масляных картинах, и в многоцветных пуантелях, и в черно-белых рисунках.

Рассказывают, что под конец жизни Свешников полностью погрузился в свое одиночество, чурался контактов даже со знакомыми. И вряд ли, если бы он это мог узнать, его обрадовал бы тот интерес к его творчеству, который возник в последние годы в России и на Западе. Тем более, думается, не были бы ему интересны те цены, которые предлагают за его картины на внутренних торгах и аукционах за рубежом. Он жил другими представлениями о предназначении человека, о смысле его жизни, и смерть лишь подвела черту его вечных поисков. Умер он тихо, в обычной больнице от тяжелого приступа бронхиальной астмы.

Он прожил нелегкую жизнь, тонко наблюдал ее выверты и перепады, но то, что он видел, было лишь отголоском мира «горнего», «нездешнего». Думаю, он был там. Он не был «зачарован» смертью, как экзистенциалисты, но мог согласиться с Жан-Полем Сартром: всякое существование обречено на одиночество и отчужденность. Свешников познал это не отстраненно, а всей жизнью — во время следствия, когда оговаривали себя его друзья, в лагере, когда надо было выжить вопреки всему, в период изгойного существования после освобождения и даже, как это ни покажется странным, в среде собратьев-художников.

Когда в наши редкие встречи у него во время застольных бесед он неожиданно отлучался на какое-то время, казалось, что он возвращался к нам из своего мира фантазий с трудом, приоткрывал створку в наш мир, во многом ему ненужный и чуждый. Он был сопричастен теме одиночества, неприкаянности, покинутости и оставленности Богом, существование которого дает смысл жизни и смерти. То пугающее, что он часто изображал, было лишь предвестником небытия, имя которому — всепрощающая смерть. Он не был ее глашатаем, он лишь напоминал о ее неизбежности и тайне. Его колокол звонил по всем нам — ушедшим и живым.

В жизни Борис Петрович был скромным, немногословным, говорил глубоким глухим голосом, без всякой суеты, ясно произнося звуки, часто задыхался — сказывались болезнь носоглотки и астма. Он не любил праздное пустословие, хотя с удовольствием слушал новости, особенно о событиях за рубежом, выставках, вышедших монографиях. Он умел радоваться западным визитерам, ждал от них новых известий, которые нечасто поступали из-за «железного занавеса». С ним легко даже молчать. От лагеря у него остались настороженность к «новому» человеку, недоверие к незнакомому. Во время встреч и художнических застолий, которых он не чурался, он часто вставал из-за стола и уходил в свою комнату отдохнуть, покурить, а может быть, отвлечься от празднословия гостей. Свешников не любил вспоминать прошлое, говорить о лагере, не участвовал в работе «Мемориала», объясняя это занятостью и слабым здоровьем. Когда ему предложили ознакомиться с его делом — отказался: все это осталось в прошлом, о котором не хотелось вспоминать.

Зато обещания свои всегда выполнял, был человеком обязательным и благодарным, одаривал многих, кто хоть в чем-то ему помог, часто — несоразмерно оказанной услуге. Любил русские иконы, монастыри, особенно Новодевичий, но не одобрял модного в те годы экзальтированного преклонения перед старой Русью и мог сказать своей богомольной жене Ольге Сергеевне: «Матушка, ты свои псковские замашки оставь». Среди художников слыл «западником». Любил западную литературу, изобразительное искусство. Ценил творчество Рогира ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса с их сосредоточенностью, отсутствием экзальтации, подробностью, глубиной и тщательностью техники. Любил Иеронима Босха, Питера Брейгеля, из более поздних — Франсиско Гойю, Густава Климта, Альфреда Кубина.

Однажды он сказал, что готов переселиться в западную культуру, но только в XV век. Когда же ему предложили поехать в Прагу, а затем сделать выставку в Париже, отказался, сказав, что это ему уже давно знакомо.

Валерий ДУДАКОВ

Иллюстрации предоставлены автором.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 52 (ноябрь 2007), стр.64