.jpg) В прежние времена Масленичная неделя, предшествующая 40-дневному Великому посту, была одним из самых важных праздников в году. Традиционно, начиная с XVlII века, в это время в Петербурге устраивались всенародные гулянья с ярмарками и балаганами, катаниями с гор, качелями и прочими развлечениями. М.Т.Побужинский точно определил Место Масленицы среди петербургских праздников: «Самым веселым временем в Петербурге была Масленица и балаганы. Елка и Пасха были скорее домашними праздниками, это же был настоящий всенародный праздник и веселье.Петербург на целую «Мясопустную неделю» преображался и опрощался».

В прежние времена Масленичная неделя, предшествующая 40-дневному Великому посту, была одним из самых важных праздников в году. Традиционно, начиная с XVlII века, в это время в Петербурге устраивались всенародные гулянья с ярмарками и балаганами, катаниями с гор, качелями и прочими развлечениями. М.Т.Побужинский точно определил Место Масленицы среди петербургских праздников: «Самым веселым временем в Петербурге была Масленица и балаганы. Елка и Пасха были скорее домашними праздниками, это же был настоящий всенародный праздник и веселье.Петербург на целую «Мясопустную неделю» преображался и опрощался».

Гравюра была единственным тиражным искусством того времени, поэтому гравированные листы, в отличие от картин и акварелей, всегда были рассчитаны на более массового зрителя. Нередко они распространялись по подписке и, кроме всего прочего, играли роль своеобразных новостных выпусков, сообщавших жителям всей России подробности столичной жизни. А значит, и петербургскую Масленицу Россия видела именно такой, какой ее изображали в гравюре.

По тем же причинам для этого вида искусства были характерны большая точность, документальность изображения. Если живописец стремился прежде всего создать художественный образ и потому мог позволить себе определенные вольности в обращении с натурой, то гравер всегда заботился о достоверности, узнаваемости сцены, точной передаче деталей, характерных особенностей события.

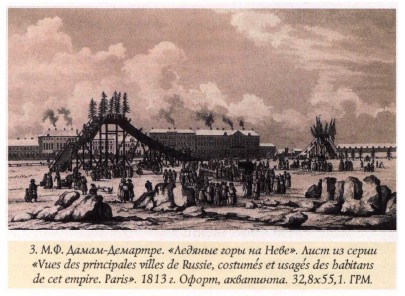

Одними из первых к теме русской Масленицы на рубеже XVIII — XIX веков обратились иностранные художники. Большинство из них не жили в России постоянно, но, активно путешествуя по ней, зарисовывали (а по возвращении на родину или в русскую столицу гравировали) бытовые сцены, обряды и костюмы местных жителей. Для них народные игры и забавы были своеобразной русской экзотикой или этнографическими зарисовками. Как правило, для гравюр этого круга присущи крупный план, выделение отдельных персонажей, подробный рассказ о праздничных увеселениях и особенностях устройства развлекательных сооружений. Так, А.Г. Убиган (1789—1862), М.Ф. Дамам-Демартре (1763—1827), Н. Серракаприола, Х.Г. Гейслер (1770—1844) и Нют-гейль (илл. 1, 3) изображали катальные горы — зрелище для иностранцев непривычное: «удивляли и сами горы и то, что их строили на льду, надолго и прочно покрывавшем Неву» (О. Власова). Кроме того, и само по себе катание с гор, по свидетельству датского путешественника П. фон Хавена, побывавшего в России в 1730-е годы, «чужеземным наблюдателям казалось более опасным, нежели веселым». А изображенные на первом плане гравюры М.Ф. Дамам-Демартре глыбы льда в еще большей степени, наверное, должны были подчеркивать лютость знаменитых русских морозов и диковатую мощь русской природы.

Одними из первых к теме русской Масленицы на рубеже XVIII — XIX веков обратились иностранные художники. Большинство из них не жили в России постоянно, но, активно путешествуя по ней, зарисовывали (а по возвращении на родину или в русскую столицу гравировали) бытовые сцены, обряды и костюмы местных жителей. Для них народные игры и забавы были своеобразной русской экзотикой или этнографическими зарисовками. Как правило, для гравюр этого круга присущи крупный план, выделение отдельных персонажей, подробный рассказ о праздничных увеселениях и особенностях устройства развлекательных сооружений. Так, А.Г. Убиган (1789—1862), М.Ф. Дамам-Демартре (1763—1827), Н. Серракаприола, Х.Г. Гейслер (1770—1844) и Нют-гейль (илл. 1, 3) изображали катальные горы — зрелище для иностранцев непривычное: «удивляли и сами горы и то, что их строили на льду, надолго и прочно покрывавшем Неву» (О. Власова). Кроме того, и само по себе катание с гор, по свидетельству датского путешественника П. фон Хавена, побывавшего в России в 1730-е годы, «чужеземным наблюдателям казалось более опасным, нежели веселым». А изображенные на первом плане гравюры М.Ф. Дамам-Демартре глыбы льда в еще большей степени, наверное, должны были подчеркивать лютость знаменитых русских морозов и диковатую мощь русской природы.

Чуть позже, около 1820-х годов, к теме Масленицы обращаются и русские художники. Новый подход к ее изображению можно заметить в произведении Карла Петровича Беггрова (илл. 2), которое хоть и было создано по оригиналу Карла Сабата — осевшего в России немецкого художника, но тем не менее носит уже совсем другой характер, свободный от иноземного «отчуждения» от незнакомого события. Панорамность, монументальность композиции Беггрова указывают на отход от чисто этнографического «описания быта и обычаев». Пристальное внимание к различным особенностям масленичных гуляний, точность в передаче костюма, архитектуры и прочих особенностей праздничной сцены выдают заинтересованность художника, его любовное отношение к предмету изображения.

Чуть позже, около 1820-х годов, к теме Масленицы обращаются и русские художники. Новый подход к ее изображению можно заметить в произведении Карла Петровича Беггрова (илл. 2), которое хоть и было создано по оригиналу Карла Сабата — осевшего в России немецкого художника, но тем не менее носит уже совсем другой характер, свободный от иноземного «отчуждения» от незнакомого события. Панорамность, монументальность композиции Беггрова указывают на отход от чисто этнографического «описания быта и обычаев». Пристальное внимание к различным особенностям масленичных гуляний, точность в передаче костюма, архитектуры и прочих особенностей праздничной сцены выдают заинтересованность художника, его любовное отношение к предмету изображения.

Отдельную группу произведений представляют гравюры бытового жанра, напрямую не связанные с изображением Масленицы,  однако запечатлевшие некоторых масленичных персонажей — разносчиков и уличных продавцов. Серии таких «Петербургских типов» появились в начале XIX века. Первыми в этом жанре тоже были иностранцы (например, Х.Г. Гейслер и КГ.Шенберг, илл. 4), однако вскоре подобные произведения стали создавать и русские (А. О. Орловский, К. А. Зеленцов, илл. 5). Как правило, простолюдинов изображали крупным планом, в полный рост, иногда парами. Фон в большинстве случаев отсутствовал — все внимание зрителя старались сконцентрировать на самих фигурах. Иногда гравюра сопровождалась текстом — диалогами изображенных лиц (содержащими характерные обороты народного языка).

однако запечатлевшие некоторых масленичных персонажей — разносчиков и уличных продавцов. Серии таких «Петербургских типов» появились в начале XIX века. Первыми в этом жанре тоже были иностранцы (например, Х.Г. Гейслер и КГ.Шенберг, илл. 4), однако вскоре подобные произведения стали создавать и русские (А. О. Орловский, К. А. Зеленцов, илл. 5). Как правило, простолюдинов изображали крупным планом, в полный рост, иногда парами. Фон в большинстве случаев отсутствовал — все внимание зрителя старались сконцентрировать на самих фигурах. Иногда гравюра сопровождалась текстом — диалогами изображенных лиц (содержащими характерные обороты народного языка).

Наибольший интерес к изображению Масленицы наблюдается в искусстве середины — третьей четверти XIX века. В это время во всей русской культуре заметен большой интерес к национальным, самобытным сторонам отечественной жизни, олицетворением которого стало движение славянофилов. Масленица была своеобразной квинтэссенцией народного в повседневной жизни города. Именно в то время в самый центр столицы, на Дворцовую площадь, обычно пронизанную духом холодного, официозного имперского величия, врывалась стихия разгульного народного веселья, свободного, беззаботного, а подчас и весьма вольнодумного. Быть может, именно поэтому так часто встречаются масленичные мотивы в русской литературе того времени, так многочисленны (по сравнению с другими праздниками) ее изображения в русском искусстве. Более того, можно смело утверждать, что ни одно из городских празднеств, за исключением лишь, быть может, коронационных торжеств, не удостаивалось в то время такого внимания художников.

Третья четверть XIX века была эпохой либеральных реформ и демократических настроений в русском обществе. Поэтому часто в гравюрах, изображающих Масленицу, подчеркивался демократичный характер этого веселья — ведь в праздничной толпе можно было увидеть представителей всех сословий, объединенных общим настроением. Вот как описывал масленичное гулянье В.В.Стасов: «Весь Петербург гуляет и улыбается на морозе при розовых отблесках зимнего солнца. Тут и франт в pince-nez, и оборванные мальчишки; упаренные в своих салопах купчихи и балаганные актеры в плохих трико, дуюшие на морозе в дымящийся стакан чая чиновники, любующиеся на паяцев, и молодцы в поддевках, ловко достающие гривну из кармана; мастеровые, толсто хохочущее мужичье и дамочки в шикарных шляпах, солдаты и продавцы орехов и стручков». «Слиянием сословий» называл масленичную толпу и М. В. Добужинский.

В эту эпоху в сценах масленичных гуляний главным становится все народное, самобытное. Основной объект изображения теперь — не ледяные горы, а балаганы с их цветастыми вывесками и горластыми зазывалами. Праздничная толпа на гравюрах этого времени перестает быть единой неразличимой массой — в ней мы легко заметим будку раешника или фигуру сбитенщика, зевак и попрошаек, франтов и подгулявших ремесленников, военных, купчих, детей и т.п.

В эту эпоху в сценах масленичных гуляний главным становится все народное, самобытное. Основной объект изображения теперь — не ледяные горы, а балаганы с их цветастыми вывесками и горластыми зазывалами. Праздничная толпа на гравюрах этого времени перестает быть единой неразличимой массой — в ней мы легко заметим будку раешника или фигуру сбитенщика, зевак и попрошаек, франтов и подгулявших ремесленников, военных, купчих, детей и т.п.

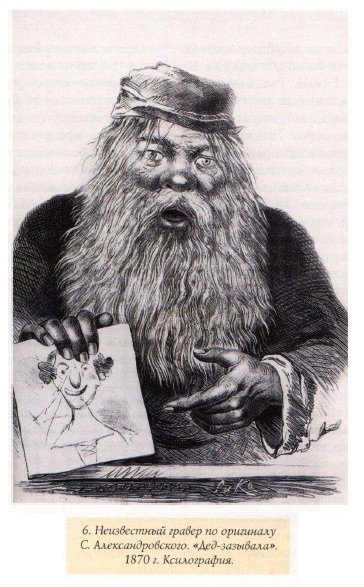

В жанре бытового портрета теперь запечатлеваются не только облики сбитенщиков, блинников и прочих уличных торговцев, но и специфических масленичных персонажей — балаганного деда, паяца, раешника и т. п. (илл. 6).

Рассматривая работы этого периода, особо следует сказать о Масленице в творчестве Василия Федоровича (Георга Вильгельма) Тимма (1820—1895). Дело не только в том, что среди известных нам художников ему принадлежит наибольшее число гравированных изображений петербургской масленицы и отдельных ее персонажей. Его лист «Масленица» (илл. 7), созданный в феврале 1858 года для «Русского художественного листка», стал «визитной карточкой» самого мастера и, если так можно выразиться, главным изображением петербургской Масленицы во всем русском искусстве. Великая заслуга В.Ф.Тимма в том, что он, умело сочетая живую зарисовку с натуры с тонким художественным обобщением, смог создать ставший впоследствии хрестоматийным образ народного праздника, донести до нас его неповторимую атмосферу и наиболее выразительные особенности.

С тех пор кто бы из художников ни обращался к теме I петербургской Масленицы, он неизбежно должен был оглядываться на это произведение Тимма. Так, именно от него отталкивался К.Е.Маковский, создавая картину «Народное гулянье во время Масленицы на Адмиралтейской площади в  Петербурге» (илл. 8). Влияние Тимма чувствуется и в известных эскизах А.Н.Бенуа к декорациям балета «Петрушка». Наконец, современные исследователи находят мотивы тиммовского листа даже в сцене Масленицы в фильме Н.СМихалкова «Сибирский цирюльник».

Петербурге» (илл. 8). Влияние Тимма чувствуется и в известных эскизах А.Н.Бенуа к декорациям балета «Петрушка». Наконец, современные исследователи находят мотивы тиммовского листа даже в сцене Масленицы в фильме Н.СМихалкова «Сибирский цирюльник».

К концу XIX века число гравюр, изображающих Масленицу в Петербурге, резко сокращается. Не в последнюю очередь это было обусловлено изменениями в характере ее проведения — балаганы и горы, попавшие в ведение «Попечительства о народной трезвости», переносятся из центра города на Семеновский плац (ныне — площадь перед ТЮЗом), а впоследствии и вовсе на дальние окраины. Кроме того, и публика начинает терять интерес к традиционным забавам, на смену которым приходят профессиональный цирк, кинематограф, и т. п. Всплеск интереса к изображению Масленицы возникает в начале XX века в среде мирискусников, однако он носит уже несколько ностальгический и идеализирующий характер — широкая петербургская Масленица осталась в прошлом, и художникам остается только воскрешать ее в своих произведениях.

Следует сказать несколько слов о художественных особенностях, присущих «масленичным» гравюрам. Оказывается, несмотря на то что представленные листы создавались на протяжении века мастерами, совершенно различными по своим художественным установкам, в их композиционном решении можно найти общие черты, которые могут быть связаны со свойствами самого изображаемого праздника. Так, подавляющее большинство всех листов, изображающих празднование Масленицы, имеет горизонтальный формат. Композиции гравюр часто носят панорамный характер. Художники стремились запечатлеть как можно больше гор, балаганов и прочих развлекательных сооружений, толпы людей. Тем самым создавался визуальный аналог выражения «широкая Масленица».

В том случае, если гравюры раскрашивались, художники зачастую использовали нарочито пеструю палитру — ведь именно яркое многоцветие и веселая разноголосица входили в общепринятый образ масленицы.

Наконец, пространственное строение многих листов напоминает театральную сцену. В роли «задника» выступают великолепные здания российской столицы. В качестве декораций — балаганы и горы. На «сцене», то есть на переднем плане — актеры, каждый из которых играет свою роль. Иногда их можно разделить на «массовку» (праздничную толпу) и «солистов» — отдельных масленичных персонажей (см. в особенности илл. 10). Таким образом, изображение Масленицы, одним из главных развлечений которой были представления народного театра, само превращалось в подобие массовой сцены из спектакля (в чем-то схожей с хоровыми сценами опер русских композиторов того времени), разворачивающегося перед взором зрителя. В этой связи весьма любопытно высказывание А.Ф.Некрыловой: «Горы и сама праздничная площадь во время народных гуляний становились своеобразной сценой, где присутствующие одновременно оказывались и зрителями, и действующими лицами. Здесь веселящийся народ был объектом внимания иностранцев и светской публики, приходившей полюбоваться на простонародные забавы, народ же, в свою очередь, дивился на кареты, экипажи, сани, наряды «благопристойной публики».

Наконец, пространственное строение многих листов напоминает театральную сцену. В роли «задника» выступают великолепные здания российской столицы. В качестве декораций — балаганы и горы. На «сцене», то есть на переднем плане — актеры, каждый из которых играет свою роль. Иногда их можно разделить на «массовку» (праздничную толпу) и «солистов» — отдельных масленичных персонажей (см. в особенности илл. 10). Таким образом, изображение Масленицы, одним из главных развлечений которой были представления народного театра, само превращалось в подобие массовой сцены из спектакля (в чем-то схожей с хоровыми сценами опер русских композиторов того времени), разворачивающегося перед взором зрителя. В этой связи весьма любопытно высказывание А.Ф.Некрыловой: «Горы и сама праздничная площадь во время народных гуляний становились своеобразной сценой, где присутствующие одновременно оказывались и зрителями, и действующими лицами. Здесь веселящийся народ был объектом внимания иностранцев и светской публики, приходившей полюбоваться на простонародные забавы, народ же, в свою очередь, дивился на кареты, экипажи, сани, наряды «благопристойной публики».

С давних пор основным масленичным развлечением считалось катание с ледяных гор: «для русских главнейшее удовольствие составляют ледяные горы», — писал П.П.Свиньин. Более того, само масленичное гулянье нередко называлось «под горами». В Петербурге катальные горы ставили на льду Невы и Фонтанки (близ Дворцовой набережной, у Смольного монастыря; см. илл. 1, 3), на Адмиралтейской площади (до 1872 года, ныне на этом месте — Александровский сад и Адмиралтейский проезд, илл. 7, 8, 9), а также на Царицыном лугу (ныне Марсово поле, илл. 2). Вот как описывал их П.П.Свиньин в книге «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей» (1816—1828): «Ледяные горы основываются на деревянных столбах, иногда до 8 сажен в вышину (ок. 17 метров. — В.у.), с коих делается постепенная покатость на несколько сажен в длину, также утвержденная на столбах. Они выкладываются кубическими кусками льду, которые после поливаются водою и смерзшись представляют совершенно гладкую поверхность, подобную зеркалу. Простой народ катается с них на лубках, ледянках и санях, а кто не умеет управлять оными, тот садится в них с катальщиком, который наблюдает, чтобы сани держались в прямой линии. Нельзя ни с чем сравнить удовольствия, когда видишь себя перелетающим в одно мгновение ока 40 или 50 саженей (ок. 85—106 метров. — В.у.) — это кажется очарованием!».

На гравюрах мы можем видеть людей, катающихся в одиночку, парами, с катальщиком и даже стоя на коньках (илл. 1). Парное катание было традиционным для Масленицы, ведь исстари она была временем чествования молодоженов. Кроме того, совместный спуск с гор был формой знакомства молодежи — деревенские парни катали приглянувшихся девушек, стараясь привлечь их внимание.

На гравюрах мы можем видеть людей, катающихся в одиночку, парами, с катальщиком и даже стоя на коньках (илл. 1). Парное катание было традиционным для Масленицы, ведь исстари она была временем чествования молодоженов. Кроме того, совместный спуск с гор был формой знакомства молодежи — деревенские парни катали приглянувшихся девушек, стараясь привлечь их внимание.

Сами горы имели различное архитектурное решение. На Неве обычно ставили простые горы, сооруженные, как и описано у Свиньина, из бревен. У наземных сооружений было более сложное оформление. Так, на литографии Беггрова представлены горы, возведенные в духе романтизма — в виде башни с «кремлевскими» зубцами (илл. 2). Горы, изображенные на гравюре Ж. Жакотте и Обрэна (илл. 9), исполнены в духе неоклассицизма и напоминают башни петербургских мостов (например, Калинкина или Чернышова). А на гравюре Л. Тюмлинга навес над верхней частью горы напоминает легкую восточную беседку. Кроме того, горы часто украшали флагами, гирляндами и елями.

Практически на всех гравюрах, изображающих катание с гор, мы видим людей, разъезжающих вокруг них на санях или колясках. Это входило в традиционный набор масленичных увеселений по всей России. Петербургской особенностью, обусловленной близостью к Финляндии, было катание на «чухонских санках». Эта разновидность зимнего транспорта не отличалась ни комфортом, ни безопасностью, однако такие санки были легки и могли развивать большую скорость, а риск выпасть из них придавал этому развлечению особую остроту. Нередко их украшали лентами и бубенцами. По сообщению журнала «Сын отечества», финны, владевшие такими санками (их называли «вейками»), приезжали в Петербург «в числе нескольких тысяч на масленицу из соседних деревень». Вот как вспоминал о них А.Н. Бенуа: «В детстве с веек все и начиналось. Проснешься в воскресенье и из кроватки слышишь, как сверлят воздух серебристые колокольчики. Няня непременно доложит: «Вставай скорей, уж вейки приехали». И хотя в сущности в этом событии ничего не было поразительного и неожиданного, однако босиком бежишь к окну, чтобы удостовериться собственными глазами. Вероятно, это возбуждение являлось все по той же склонности ребенка к беспорядку, к нарушению будничной обыденщины. Извозчик, что городовой, что дворник с метлой, что почтальон с сумкой или трубочист со стремянкой, что разносчик с лотком или нищий на перекрестке — органически сросшееся с улицей существо. Вейка же — нарушитель уличной обыденщины. Во-первых, это иностранец, то в самом деле не понимающий русского языка, то притворяющийся, что он его не разумеет — для вящего шика. Лошадь его не просто лошадь, а шведка. А затем это какой-то бунтарь, для которого законы не писаны. Он едет другим темпом... он берет не то дешевле, не то дороже обыкновенного, на нем можно усесться и вдвоем, и вчетвером, и вшестером — скорее, нечто неудобное, но по этому самому и приятное в дни повального безумия, в дни общественных вакханалий». Колоритный облик такого финского извозчика с вечной трубкой «носогрейкой» в зубах и вид стремительно мчащейся праздничной процессии запечатлен на гравюре Н. Дмитриева-Оренбургского и рисунке Э. Сулиман Грудзинского (илл. 11).

Традиционным угощением и главным символом праздника были блины. «Блинным угаром» называл А.Н. Бенуа их всеобщее поедание. Блины повсеместно пекли дома, подавали во всех трактирах и ресторанах, готовили прямо под открытым небом возле балаганов и гор, где, кроме того, ходили разносчики. Для привлечения покупателей блинники выкрикивали различные прибаутки. Например, такие: «Ай да блины! / Три дня как испечены / А посейчас кипят! / Вкусные блиночки! / Кушайте, сыночки / И мои любимые дочки! <...> Ну что за блины! / И сочные, и молочные, / И крупичестые, и рассыпчистые!».

Изображения мелькающих в толпе блинников можно встретить и на рассматриваемых нами гравюрах. Так, в левой части «Масленицы» Тимма мы можем заметить блинника, бойко торгующего своим товаром, тут же — покупатели, с аппетитом поглощающие праздничное угощение (илл. 7). Справа от этой группы — мальчик-разносчик с миской блинов в руках, осторожно приоткрывающий ее, чтобы показать ее содержимое двум своим сверстникам, одетым в лохмотья. По выражениям их лиц видно, что отведать лакомства им хочется, но средств на это явно не хватает.

В силу национальной самобытности своей профессии, блинники нередко становились героями серий «русских типов». К.П.Зеленцов в иллюстрации «Волшебного фонаря» изобразил простоватого деревенского парня-блинника, не знающего городской жизни, разговаривающего с петербургским кучером (илл. 5). Как можно понять из прилагавшегося к гравюре текста, последний немного посмеивается над незадачливым молодым торговцем, дешево продающим свой товар.

В силу национальной самобытности своей профессии, блинники нередко становились героями серий «русских типов». К.П.Зеленцов в иллюстрации «Волшебного фонаря» изобразил простоватого деревенского парня-блинника, не знающего городской жизни, разговаривающего с петербургским кучером (илл. 5). Как можно понять из прилагавшегося к гравюре текста, последний немного посмеивается над незадачливым молодым торговцем, дешево продающим свой товар.

Очевидно, работа блинника была сезонной, быть может, ограничивалась только временем Масленицы — поэтому для нее, как и для многих других праздничных работ, зачастую привлекали неквалифицированных работников — крестьян из близлежащих деревень и детей.

Не менее значимым, но почти забытым ныне масленичным угощением был сбитень — «горячий медовый напиток, в состав которого помимо меда или патоки входили разные пряности: корица, гвоздика, мускатный орех и прочее» (А.Ф.Некрылова). Его носили на спине в больших медных баках, обернутых ватным одеялом — чтобы не остывал. От бака отходила длинная медная трубка, заканчивающаяся краном. На поясе сбитенщика висел деревянный лоток с ячейками для стаканов. В руке — связка калачей или баранок. Устройство сбитенников хорошо видно на гравюре К.А. Зеленцова («Квасник и сбитенщик»), литографии Орловского, литографии по рисунку И. Егорова (илл. 10, фигуры слева), «Масленице» Тимма (илл. 7, фигура справа, у подножия балагана), гравюре Х.Г. Гейслера и К.Г. Шенберга (илл. 4). В графине, который держит в руках сбитенщик на последнем изображении, вероятнее всего, водка — нередко сбитенщики сами приготавливали ее и продавали наряду с основным товаром. Кроме того, на этом же листе внизу, в картуше, изображен другой, стационарный тип сбитенника в виде чайника с поддувалами, ручкой и жаровой трубой для подогрева — ранний прототип самовара. Сбитенщики не уступали блинникам в рекламе своего товара: «Вот сбитень! Вот горячий! / Кто сбитню моего! Все кушают его / И воин, и подьячий, / Лакей и скороход / И весь честной народ. / Честные господа! / Пожалуйте сюда».

Пили также чай из огромных самоваров. Однако этим ассортимент праздничных напитков, конечно, не ограничивался. Масленица недаром звалась «разгульной». Неописуемое пьянство на Масленицу ужасало многих иностранцев. Признавали это и сами русские: «Выпили пиво об масленице, а с похмелья ломало после Радуницы (т.е. примерно через 2 месяца, уже после Пасхи. — В.у.)», — гласит пословица. А вот слова из «Песни Еремки» из оперы А.Н. Серова «Вражья сила» (премьера 19 апреля 1871 г.): «Велики мои (Масленицы. — В.у.) проводы — / С бородою кудельною, / С головою похмельною, / С кафтанами пропитыми / Да с носами разбитыми... / Широкая Масленица!»

Однако, в отличие от иностранцев, русские могли видеть в этом масленичном кутеже свою прелесть. Так, известный эстет А. Н. Бенуа писал: «Пьяные в будни где-нибудь на Фонтанке, на Гороховой — явление довольно-таки мерзкое, но здесь, на балаганах, «сам бог велел надрызгаться», и, несомненно, вид этих шатающихся людей придает особый оттенок густой и пестрой праздничной толпе». Эта сторона праздника тоже не избежала своего отражения в гравюре (см. фигуры загулявших в «Масленице» Тимма, илл. 6, и в листе «Русская разгульная масленица», илл. 12).

Кроме всего описанного на лотках разносчиков и в бесчисленных лавочках, изображенных на рассматриваемых нами гравюрах, можно было найти пряники («печатные», вяземские, белые мятные, фигурные и расписные), леденцы и орешки, восточные сладости и моченые фрукты, пироги и пирожки, кренделя, калачи и баранки, даже (несмотря на заговенье на мясо) колбасы и студень.

Вторым важнейшим масленичным развлечением было посещение всевозможных представлений народного театра, дававшихся в размещенных на праздничной площади балаганах. Сами балаганы чаще всего были большими дощатыми строениями, украшенными пестрыми вывесками, флагами и лентами. Снаружи делали специальный помост или балкон («раус»), на который забирались зазывалы и рекламировали представление.

Над толпой возвышался паяц, нередко одетый в костюм Пьеро (как на литографии Тимма, илл. 7а) или Петрушки (см. гравюру К. П. Беггрова, илл. 2а). Это балаганный «зазывала», пародирующий своих товарищей и демонстрирующий народу всевозможные трюки, фокусы, отдельные номера из программы балагана или же просто различные смешные сценки, чтобы привлечь внимание прохожих именно к этому балагану. В то же время паяц зазывал зрителей и выкрикивая «рекламные» стишки. Например, такого содержания: «Честные господа, пожалуйте сюда! Здесь вы увидите вещи невиданные, услышите речи неслыханные, чудо чудное, диво дивное. Заморские комедии! Скорее, скорее, почти все места заняты!».

Рядом с ним часто можно видеть колоритнейшую фигуру еще одного зазывалы — так называемого «балаганного деда». В отличие от европейского по своему происхождению паяца-Пьеро это — чисто национальный тип. Обычно в качестве «балаганных дедов» выступали отставные солдаты-балагуры, «бывалые малые». Они пользовались большой популярностью у всех посетителей масленичных гуляний. Костюм «деда» состоял из накладной бороды (как правило, невероятных размеров) и длинных волос из пеньки, серого кафтана-полушубка, рукавиц и ямщицкой шапки. «Дед» не зазывал напрямую слушателей в балаган, а лишь смешил их рассказами о своей жизни. Среди постоянных тем его шуток — высмеивание внешности и хозяйственных качеств «жены деда» («У меня жена — красавица, увидят собаки — лаются, а лошади в сторону кидаются. Зовут ее Ирина. Пухла, что твоя перина...»), рассказы о его похождениях «на большой дороге» и последующем пребывании в участке или комические диалоги с кем-то из публики. Выступления «дедов» собирали большую аудиторию, и владельцы балаганов пользовались этим, чтобы заманить публику на свое представление, поэтому от их выступления часто зависел сбор балагана. Хорошие зазывалы ценились так высоко, что балаганщики переманивали их друг у друга.

Рядом с ним часто можно видеть колоритнейшую фигуру еще одного зазывалы — так называемого «балаганного деда». В отличие от европейского по своему происхождению паяца-Пьеро это — чисто национальный тип. Обычно в качестве «балаганных дедов» выступали отставные солдаты-балагуры, «бывалые малые». Они пользовались большой популярностью у всех посетителей масленичных гуляний. Костюм «деда» состоял из накладной бороды (как правило, невероятных размеров) и длинных волос из пеньки, серого кафтана-полушубка, рукавиц и ямщицкой шапки. «Дед» не зазывал напрямую слушателей в балаган, а лишь смешил их рассказами о своей жизни. Среди постоянных тем его шуток — высмеивание внешности и хозяйственных качеств «жены деда» («У меня жена — красавица, увидят собаки — лаются, а лошади в сторону кидаются. Зовут ее Ирина. Пухла, что твоя перина...»), рассказы о его похождениях «на большой дороге» и последующем пребывании в участке или комические диалоги с кем-то из публики. Выступления «дедов» собирали большую аудиторию, и владельцы балаганов пользовались этим, чтобы заманить публику на свое представление, поэтому от их выступления часто зависел сбор балагана. Хорошие зазывалы ценились так высоко, что балаганщики переманивали их друг у друга.

Чтобы лучше представить себе специфику их выступлений, приведем отрывок из воспоминаний ДН.Бенуа: «А вот и Дед — знаменитый балаганный дед, краса и гордость масленичного гулянья. Этих дедов на Марсовом поле было по крайней мере пять, — по деду на каждой закрытой карусели. <..>

На балконе, тянущемся по сторонам такой коробки, и стоял дед, основная миссия которого состояла в том, чтобы задерживать проходящий люд и заманивать его внутрь. Всегда с дедом на балконе вертелись «ручки в бочки» пара танцовщиц с ярко нарумяненными щеками и сюда же, то и дело, выскакивали из недр две странные образины, наводившие ужас на детей: Коза и Журавль. Обе одетые в длинные белые рубахи, а на их длинных, в сажень высоты шеях, мотались бородатая морда с рожками и птичья голова с предлинным клювом.

Не надо думать, чтобы балаганный дед был действительно старцем, «дедовских лет». Розовая шея и гладкий затылок выдавали молодость скомороха. Но спереди дед был подобен древнему старцу, благодаря тому, что к подбородку он себе привесил паклевую бороду, спускавшуюся до самого пола. Этой бородой дед был занят все время. Он ее крутил, гладил, обметал ею снег или спускал ее вниз с балкона, стараясь коснуться ею голов толпы зевак. Дед вообще находился в непрерывном движении, он ерзал, сидя верхом, по парапету балкона, размахивал руками, задирал ноги выше головы, а иногда, когда ему становилось совсем невтерпеж от мороза, с ним делался настоящий припадок».

Для полноты картины приведем отрывок из записи выступления балаганного деда: «Настает, братцы, Великий пост, / Сатана поджимает хвост / И убирается в ад, / А я этому и рад. / Пошел я гулять в Пассаж — / Красоток там целый вояж: / Одни в штанах да в валенках, / Другие просто в тряпках, / От одной пахнет чесноком, / От другой несет вином».

Активно жестикулирующий балаганный дед занимает центральное место в «Масленице» Тимма (илл. 7а). Он выделен композиционно, к нему обращены взгляды смеющейся толпы. Фигура деда-балагура является здесь своеобразным олицетворением беззаботного праздничного веселья. По длинной белой бороде его можно опознать на гравюре Ж.Жакотте и Обрэна (фигура в проеме балагана слева, илл. 9). Некоторые из дедов удостаивались персонального изображения. Так, на гравюре С. Александровского (илл. 6) запечатлен известный петербургский «дед», «дядя Серый» — «добродушный балагур, однако же любитель всяких двусмысленных непристойностей, особенно в традиционных разговорах карусельного деда при представлении публике хорошеньких, миловидных танцорок» (АФ.Некрылова). Вот пример подобного стишка, принадлежащего другому «деду»: «А вот, робята, это — Параша, / Только моя, а не ваша / Хотел было я на ней жениться, / Да вспомнил: при живой жене это не годится. / Всем бы Параша хороша, да больно щеки натирает, / То-то в Питере кирпичу не хватает».

Что же показывали в балаганах, в которые так бойко зазывали народ паяцы и деды-балагуры? Репертуар был весьма широк. Тут и представления народного театра — арлекинады, бытовые комические сценки, а также самые разнообразные «комические и трагические важные деяния, басни, сказки, чудеса, кощунства и прочее» (А.Ф. Некрылова). Представления перемежались с танцами и песнями. Широко был распространен пантомимный театр. Наряду с актерами работали различные цирковые артисты — акробаты (см афиши с их изображением у Тима, илл 7а), жонглеры и фокусники (одним из популярных фокусов была рубка головы с последующим «прилаживанием на место»), силачи, канатоходцы, дрессировщики собак. Синтезом театра и аттракциона были «самокаты» — двухэтажные карусели с галереями, на которых устраивали театрализованные представления.

Что же показывали в балаганах, в которые так бойко зазывали народ паяцы и деды-балагуры? Репертуар был весьма широк. Тут и представления народного театра — арлекинады, бытовые комические сценки, а также самые разнообразные «комические и трагические важные деяния, басни, сказки, чудеса, кощунства и прочее» (А.Ф. Некрылова). Представления перемежались с танцами и песнями. Широко был распространен пантомимный театр. Наряду с актерами работали различные цирковые артисты — акробаты (см афиши с их изображением у Тима, илл 7а), жонглеры и фокусники (одним из популярных фокусов была рубка головы с последующим «прилаживанием на место»), силачи, канатоходцы, дрессировщики собак. Синтезом театра и аттракциона были «самокаты» — двухэтажные карусели с галереями, на которых устраивали театрализованные представления.

Кроме того, давали различные кукольные представления — знаменитый Петрушка, а также механический марионеточный театр. Наконец, были и знаменитые аттракционы-розыгрыши «вокруг света за одну копейку» и «тьма египетская» (тушили свет и говорили — «вот самая настоящая темная тьма, которая была в Египте при фараонах»).

Большой популярностью пользовались также диковинки вроде женщины-паука или женщины-рыбы, а также «великанша с бородой», «негр-геркулес», мумия фараона, дикарь, пожирающий живых голубей, и многое другое. В зверинцах выставляли экзотических животных.

Наконец, еще одним значительным развлечением праздничной площади был раёк. Раёк (или, как его еще называли, «Всемирная косморама», «Потешная панорама») представлял собой небольшой ящик или домик, иногда на колесах, с несколькими отверстиями в передней стенке. В отверстия были вставлены увеличительные стекла, через которые зрители рассматривали картинки (как правило, лубочные), помещенные внутрь ящика Картинки были склеены в одну длинную полосу и намотаны на два катка Раешник крутил ручку и картинки, перематываясь с одного катка на другой, сменяли друг друга Раек был общедоступным развлечением — сеанс стоил от 1 до 5 копеек. Однако главным в райке были не столько сами картинки, сколько задорные комментарии к ним раешника. Вот пример таких «раешных стихов» (или «рацей»): «А вот и я, развеселый потешник, / Известный столичный раешник, / Со своею потешною панорамою: / Картинки верчу-поворачиваю, / Публику обморачиваю, / Себе пятачки заколачиваю!.. / А вот, извольте видеть, город Рим, / Дворец Ватикан, / Всем дворцам великан!.. / А живет в нем римский папа, / Загребистая лапа!» / А вот город Париж / Как туда приедешь — / Тотчас угоришь!».

При этом содержание прибауток раешника могло иметь к изображенному на картинке лишь косвенное отношение. Раешник не столько описывал или комментировал картинку, сколько рассказывал занятные и комичные истории на ее основе. Его задачей было не только повеселить людей, смотрящих на картинки, но в первую очередь заинтересовать и заинтриговать прохожих, удержать людей (коих всегда было множество), ждущих своей очереди, чтобы наконец припасть к заветному оконцу (илл. 13).

На верхушке раешного «домика» часто ставили фигурку шута (иногда — Петрушки) с кимвалами (маленькими тарелками) в руках. Происхождение этого мотива не вполне понятно, однако стоит отметить, что кимвалы активно использовались в античных вакханалиях, с которыми многие связывают происхождение и самой Масленицы. По этим фигуркам мы можем легко опознать раек на гравюрах Тимма (илл. 6, в центре листа), Ж. Жакотте и Обрэна (илл. 4, желтая будочка справа).

Вряд ли можно перечислить все увеселения праздничной площади. Помимо всего уже сказанного, тут работали тиры, карусели и музеи восковых фигур, а также качели характерной конструкции — с кабинками, вращающимися вокруг горизонтальной перекладины (илл. 7). Они оставались на площади до весны и за отсутствием ледяных гор считались главным развлечением пасхальных гуляний. Каждая новая Масленица преподносила горожанам какой-нибудь новый сюрприз вроде оркестра, играющего в огромном остове кита.

Сейчас Масленица вновь широко празднуется по всей России. Однако уже сложно представить себе прежний размах торжеств. Многие ее традиции позабыты и теперь она для нас не более чем «праздник блинов». Но в то же время на наших глазах возникают из небытия многие старинные обычаи, возрождаются элементы прежней праздничной культуры. Быть может, дойдет черед и до Масленицы, и мы вновь увидим вознесшиеся к небесам ледяные горы, услышим задорные крики балаганных дедов, почувствуем пряный запах сбитня...

Василий УСПЕНСКИЙ

Иллюстрации предоставлены автором.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 55 (март 2008), стр..22