Некоторое время назад ко мне попал знак, сразу заинтересовавший меня необычным дизайном и сочетанием русских клейм с надписями на каком-то славянском языке.

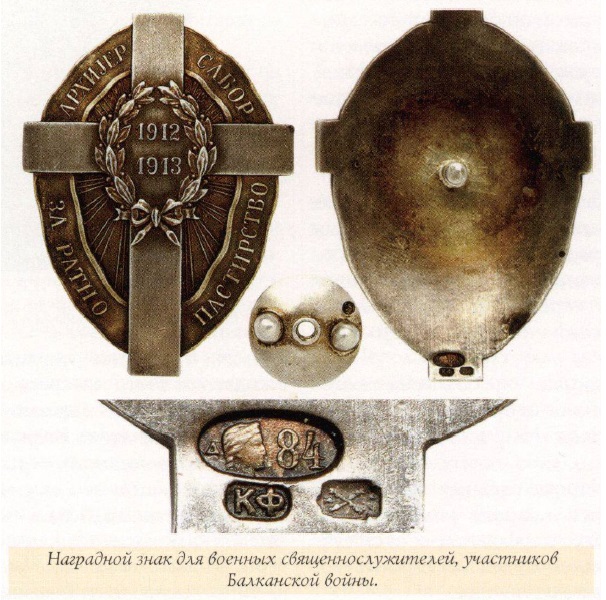

Он представлял собой серебряный крест, в центре которого были нанесены даты «1912 — 1913», обрамленные аккуратным лавровым венком. От центра креста по позолоченному полю знака расходились лучи сияния, а весь он по периметру был обрамлен позолоченной же лентой с надписями «Apxиjep Сабор» и «За ратно пастирство». Однако самое интригующее открытие ожидало меня на реверсе знака — это были русские клейма: пробирное Московского пробирного управления после 1908 года, иностранное ввозное клеймо и, самое главное, именник мастера в виде букв «К Ф».

Он представлял собой серебряный крест, в центре которого были нанесены даты «1912 — 1913», обрамленные аккуратным лавровым венком. От центра креста по позолоченному полю знака расходились лучи сияния, а весь он по периметру был обрамлен позолоченной же лентой с надписями «Apxиjep Сабор» и «За ратно пастирство». Однако самое интригующее открытие ожидало меня на реверсе знака — это были русские клейма: пробирное Московского пробирного управления после 1908 года, иностранное ввозное клеймо и, самое главное, именник мастера в виде букв «К Ф».

Фальшивые клейма великого Фаберже настолько заполонили сегодняшний антикварный рынок, что встреча с ними, как правило, вызывает не естественную радость от находки, а ощущение брезгливости и разочарования. Однако в этот раз, после даже тщательного изучения и консультаций со специалистами, разочарования не последовало. Клейма были подлинными. Возникшее жгучее любопытство: каковы смысл этого знака и его применение — удовлетворить сразу не получилось, никто из опрошенных не смог дать каких-либо вразумительных объяснений. Пришлось погрузиться в исследовательский процесс, в ходе которого я ознакомился с интереснейшими историческими фактами и в очередной раз убедился в том, насколько тесно предметы фалеристики связаны с основными событиями нашей исторической эпохи и насколько это прошлое определяет наше настоящее.

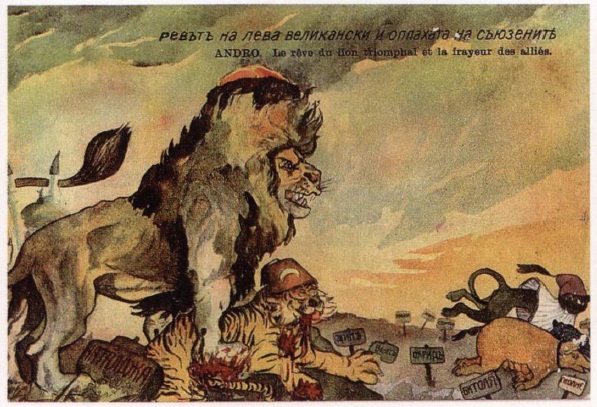

Проще всего оказалось выяснить, на каком языке были надписи — это сербский. Наличие надписей «Архиерейский Собор» и «За ратное пастырство», а также изображение креста свидетельствовали о том, что этот наградной знак предназначен для военных священнослужителей. Сочетание же дат 1912 — 1913 с надписями на сербском языке, без всяких сомнений, отсылало к освободительной войне 1912 — 1913 годов балканских народов против ига Османской империи. Так называемые Балканские войны (первая и вторая) стали прелюдией Первой мировой, временем, когда судьбы малых народов оказались лишь частью большой политической игры, итоги этих войн во многом определили и заложили те проблемы, с которыми Европа и весь мир сталкиваются по сей день. Это и югославские междоусобицы, и косовский вопрос, и проблема Македонии. Балканы продолжают оправдывать свое давнее прозвище «порохового погреба» Европы.

Возвращаясь к Балканской войне, надо сказать, что она носила завершающий характер, борьбу против турецкого ига славянские народы вели столетиями, и в этой борьбе они всегда опирались на помощь России — своей великой исторической союзницы. В 70-х годах XIX века в ходе освободительных войн и Русско- турецкой войны удалось заложить фундамент независимости Сербии, Болгарии и Черногории, русские войска оказали неоценимую помощь братским народам. Однако кроме военной помощи Россия всегда оказывала и политическую, и моральную, и материальную поддержку этим странам. Славяно-фильское движение в России имело значительные масштабы и поддерживалось государством, в 1858 году был даже создан

Возвращаясь к Балканской войне, надо сказать, что она носила завершающий характер, борьбу против турецкого ига славянские народы вели столетиями, и в этой борьбе они всегда опирались на помощь России — своей великой исторической союзницы. В 70-х годах XIX века в ходе освободительных войн и Русско- турецкой войны удалось заложить фундамент независимости Сербии, Болгарии и Черногории, русские войска оказали неоценимую помощь братским народам. Однако кроме военной помощи Россия всегда оказывала и политическую, и моральную, и материальную поддержку этим странам. Славяно-фильское движение в России имело значительные масштабы и поддерживалось государством, в 1858 году был даже создан  специальный Славянский благотворительный комитет. На территории Российской империи постоянно или временно проживало большое количество славян из других стран, которые получали здесь образование, устраивались на военную и государственную службы. Россия также всегда поддерживала Православную церковь в этих странах, которая всячески поощряла идеи национального возрождения и сама являлась его источником.

специальный Славянский благотворительный комитет. На территории Российской империи постоянно или временно проживало большое количество славян из других стран, которые получали здесь образование, устраивались на военную и государственную службы. Россия также всегда поддерживала Православную церковь в этих странах, которая всячески поощряла идеи национального возрождения и сама являлась его источником.

Так, в 1870 году османское правительство уступило российскому давлению и разрешило учредить Болгарский экзархат. Изначально главными целями экзархата стали поощрение употребления славянского языка в церковном богослужении и создание национального духовенства вместо старого иностранного (греческого). Аналогичные процессы протекали и в Македонии, и в Сербии.

Сербия получила политическую автономию в 1830 году, а в 1831 году — и церковную автономию с титулом митрополии. В 1836 году в Белграде была открыта богословская школа, выпускников которой направляли в духовные академии Русской Православной церкви для получения ими высшего богословского образования. Выпускником Киевской духовной академии был и митрополит Михаил, избранный Собором в 1859 году митрополитом Сербским и архиепископом Белграда. Духовное единение с Россией стало принципом всей его архипастырской деятельности. В 1873 году он обратился в Синод с ходатайством о разрешении открыть в Москве Сербское подворье. Вскоре после этого для Сербского подворья по высочайшему велению были дарованы церковь Святых Кира и Иоанна на Солянке и находившиеся при ней здания. Обновленный на средства московского купца В.В.Сысоева и других жертвователей, этот храм стал уголком православной Сербии. Он был связующим центром между двумя братскими Церквами и народами и местом сбора многочисленных пожертвований в пользу храмов не только в Сербии, но и в других странах. На подворье прихожане приносили и иконы, которые потом пересылались в бедные приходы далекой Сербии. В числе первых были 26 старых образов, которые отправили в разоренные турками храмы Черногории.

В 1881 году пророссийски ориентированный митрополит Михаил был удален с престола королем Миланом, тяготевшим к Австро-Венгрии, а в 1883 году он получил разрешение на поселение в Москве, и Сербское подворье стало его надежным пристанищем. Изгнанник жил на Солянке до мая 1889 года, когда по предложению нового сербского короля Александра I он возвратился в Белград на митрополичий престол. Святитель Сербии был награжден многими орденами России: Св. Владимира, Св. Александра Невского, Св. Анны и другими.

В 1912—1913 годах Сербское подворье стало одним из центров помощи братским славянам, увязшим в Балканских войнах. Здесь собирались многочисленные пожертвования, сюда же нередко заглядывали русские добровольцы перед отъездом на Балканский фронт, куда они отправлялись по зову сердца, чтобы внести посильную лепту в освобождение славянских народов.

Надо сказать, что Балканская война стала одной из первых войн, в которых заметное участие приняли добровольцы из других стран. Следуя своим убеждениям и принципам, они составляли пусть и не очень большую, но заметную часть воинских формирований как Балканского союза (Болгарии, Сербии, Греции и Черногории), так и Османской империи. Воодушевленные идеями славянского братства и православия и поддерживаемые государственной идеологией, русские добровольцы были ведущей частью этого процесса.  Многочисленные толпы родственников и просто сочувствовавших постоянно собирались тогда на железнодорожных вокзалах, чтобы проводить добровольцев. Лишь в этой атмосфере экзальтированности, мужества и расставания близких мог родиться такой знаменитый марш, как «Прощание славянки». Его автор, штаб-трубач 7-го запасного кавалерийского полка Василий Агапкин как раз в те месяцы написал эту прекрасную мелодию, посвятив ее тысячам добровольцев, уезжавших на Балканы. Что творилось у него на душе в тот момент, сейчас сказать трудно, но эффект от появления марша был подобен разорвавшейся бомбе. Ноты марша, переписанные от руки, мгновенно разошлись по

Многочисленные толпы родственников и просто сочувствовавших постоянно собирались тогда на железнодорожных вокзалах, чтобы проводить добровольцев. Лишь в этой атмосфере экзальтированности, мужества и расставания близких мог родиться такой знаменитый марш, как «Прощание славянки». Его автор, штаб-трубач 7-го запасного кавалерийского полка Василий Агапкин как раз в те месяцы написал эту прекрасную мелодию, посвятив ее тысячам добровольцев, уезжавших на Балканы. Что творилось у него на душе в тот момент, сейчас сказать трудно, но эффект от появления марша был подобен разорвавшейся бомбе. Ноты марша, переписанные от руки, мгновенно разошлись по  стране и добрались до Чехии, Сербии, Болгарии и Польши. Марш стал своего рода предчувствием грозного XX века и всех последующих войн.

стране и добрались до Чехии, Сербии, Болгарии и Польши. Марш стал своего рода предчувствием грозного XX века и всех последующих войн.

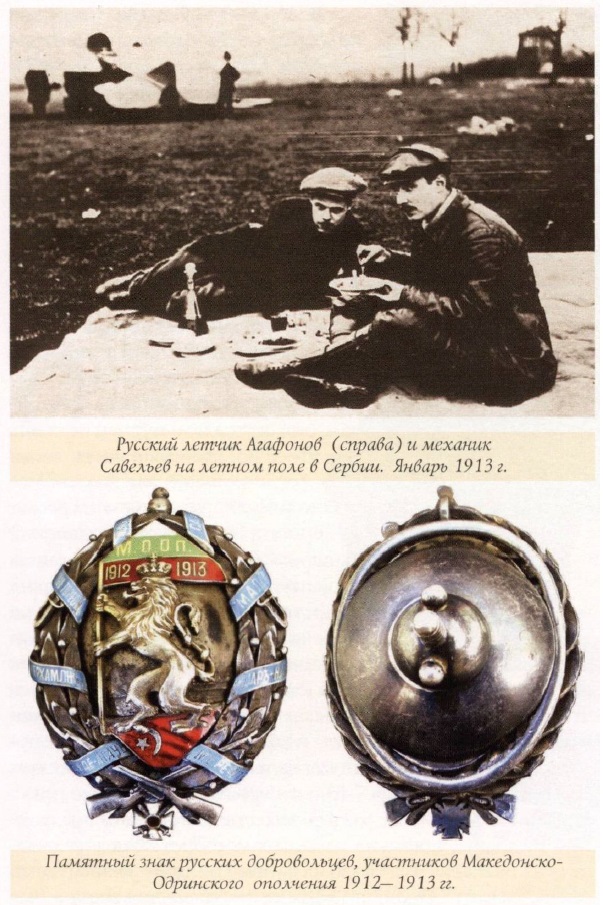

Состав русских добровольцев был очень разнообразным, среди них оказались даже военные летчики, которых в то время было очень мало. В Балканской войне авиация впервые была использована в военных целях. Авиационные части славянских стран были крайне немногочисленними, на вооружении находились единицы летной техники. И здесь помощь русских летчиков оказалась поистине незаменимой. Они помогали болгарам и сербам осваивать самолеты и технику пилотирования. Однако при этом русские добровольцы были не просто инструкторами, но и действующими летчиками и своим примером показывали славянским сотоварищам, как надо действовать в бою.

Что же касается знака, с которого начался мой рассказ, то, по моему мнению, он предназначался еще для одной немногочисленной части русских добровольцев — военных священников и именно этим объясняется его крайняя редкость. На мои запросы сербские коллеги-фалеристы ответили, что этот знак им известен, но практически не встречаем. Если бы знаком награждали всех военных священников сербской армии, то, скорее всего, он попадался бы гораздо чаще и был бы описан в литературе. Интересно, что в своих ответах они называли его «Faberge made», хотя я ни слова не писал им о клеймах. Очевидно, знаки были заказаны  в знаменитой фирме через Сербское подворье в Москве, как официального представителя (а может, и инициатора награждения) Сербской Митрополии. Таким образом, проясняется и присутствие московских клейм рядом с именинником Фаберже, так как изделия московского филиала фирмы Фаберже встречаются на порядок реже санкт-петербургских.

в знаменитой фирме через Сербское подворье в Москве, как официального представителя (а может, и инициатора награждения) Сербской Митрополии. Таким образом, проясняется и присутствие московских клейм рядом с именинником Фаберже, так как изделия московского филиала фирмы Фаберже встречаются на порядок реже санкт-петербургских.

Интересно, как с этим знаком переплетается история другого знака, лишь однажды появившегося на фалеристическом рынке и тоже сделанного в России, и тоже для русских добровольцев в Балканской войне. Этот знак представляет собой эмблему Македонско-Одринского ополчения в виде льва с болгарским флагом с буквами М.О.ОП., попирающего турецкий флаг. Эмблема охвачена лавровым венком, перевитым голубой эмалевой лентой с названиями мест сражений. Венчают знак дымящаяся артиллерийская граната и перекрещенные шашки, у основания венка — перекрещенные ружья и болгарский орден за храбрость. Знак клеймен санкт-петербургским пробирным клеймом и именинником «Д.О.». Клеймо и качество ювелирной работы не оставляют сомнения, что это творение мастерской известного ювелира Дмитрия Осипова.

Как мы помним, Македония дольше всех южно-славянских стран находилась под турецким игом. Македонцы неоднократно поднимали восстания, участвовали в освободительных войнах, но добиться независимости им не удалось, так же, как и войти в состав родственной Болгарии. В результате развития национального движения в Македонии стали возникать революционные кружки, на основе которых в 1893 году два македонских учителя (Гоце Делчев и Дамян Груев) основали тайное общество — Внутреннюю Македонскую революционную организацию (ВМРО). Делчев, Груев и их сторонники считали, что Македония может добиться свободы лишь в результате внутренней революции, в которую  будут вовлечены основные массы населения. В процессе своего развития эта организация распалась на два крыла — федералистов и автономистов. Федералисты выступали за создание отдельного, независимого государства, а автономисты ратовали за присоединение к Болгарии. В 1903 году автономисты на тайном съезде убедили делегатов поднять восстание, которое и началось 2 августа на юго-западе Македонии. Против 30 тысяч повстанцев турки послали армию в 300 тысяч человек, и через два месяца ожесточенных боев восстание было подавлено.

будут вовлечены основные массы населения. В процессе своего развития эта организация распалась на два крыла — федералистов и автономистов. Федералисты выступали за создание отдельного, независимого государства, а автономисты ратовали за присоединение к Болгарии. В 1903 году автономисты на тайном съезде убедили делегатов поднять восстание, которое и началось 2 августа на юго-западе Македонии. Против 30 тысяч повстанцев турки послали армию в 300 тысяч человек, и через два месяца ожесточенных боев восстание было подавлено.

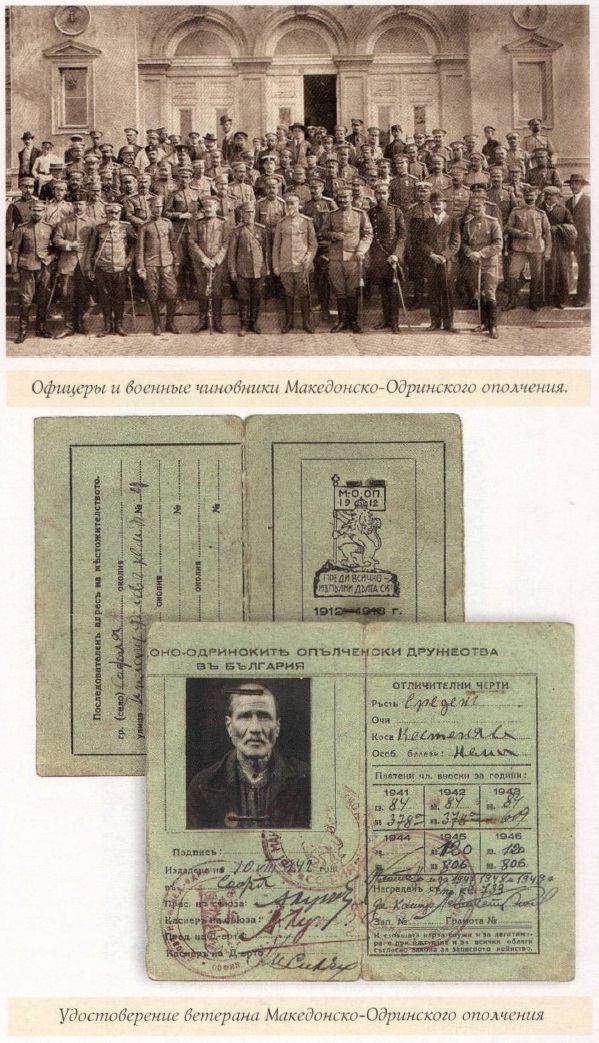

Однако и идея национального освобождения, и организация продолжали жить, поэтому, как только началась Балканская война, македонцы в числе первых добровольцев встали под знамена братской Болгарии. Было сформировано Македонско-Одринское ополчение (МОО), достаточно крупное военное формирование численностью около 15 тысяч человек. Возглавил его известный генерал Никола Генев, кстати сказать, участник Русско-турецкой войны и кавалер Георгиевского креста IV степени. В состав МОО входили и иностранные добровольцы — 531 человек. Среди них вторыми по численности после армян (275 человек) были русские — 82 человека. Македонско-Одринское ополчение отлично показало себя в войне — участвовало во многих сражениях. Как память об этом был учрежден знак, которым награждали русских добровольцев, поэтому и знак — русской работы и крайне редок — в силу их небольшого числа.

И уже поскольку мы затронули тему ВМРО, ставшей основой формирования Македонско-Одринского ополчения, хотелось бы кратко рассказать об этой необычной организации и еще об одном знаке, связанном с ней. ВМРО существует и сейчас, ее

деятельность, уже как партии, возобновилась после получения Македонией независимости, она — одна из ведущих партий и действует совершенно легально. В нынешний век терроризма уже мало кто помнит, кроме, может быть, жителей нескольких балканских государств, о том, какой жуткой и эффективной террористической машиной была когда-то ВМРО, которая во имя идеи македонской независимости уничтожила сотни своих сограждан, не останавливалась перед громкими политическими убийствами и обложила данью огромное количество людей.

деятельность, уже как партии, возобновилась после получения Македонией независимости, она — одна из ведущих партий и действует совершенно легально. В нынешний век терроризма уже мало кто помнит, кроме, может быть, жителей нескольких балканских государств, о том, какой жуткой и эффективной террористической машиной была когда-то ВМРО, которая во имя идеи македонской независимости уничтожила сотни своих сограждан, не останавливалась перед громкими политическими убийствами и обложила данью огромное количество людей.

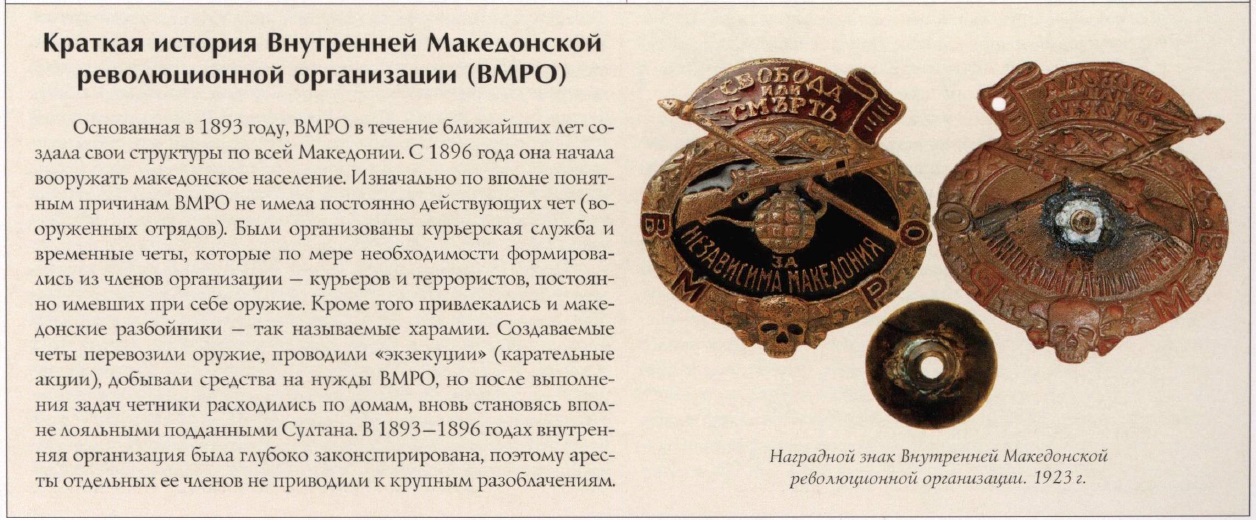

Имеющийся в моей коллекции наградной знак ВМРО (1923 г.) довольно точно отражает сущность и методы этой организации. Это достаточно крупный (48x49 мм) бронзовый знак в виде овального венка, на котором расположены буквы ВМРО и череп с костями. Над ними — красное знамя с девизом «Свобода или смерть», внутри овала, в перекрестии с флагом — винтовка, а под ними — граната и надпись «За независимую Македонию». Знак очень лаконичен и выразителен, от него буквально веет смертью, которая была неизменной спутницей этой, ставшей знаменитой в начале XX века террористической организации.

Игорь ПЕЛИНСКИЙ

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 57 (май 2008), стр.108