В литературе, последних лет все чаще встречается понятие «народная икона», как бы чем-то отделяющее ее от некоей особой профессиональной иконы. Специалисты прилагают усилия определить терминологическую адекватность этого явления и границы ее бытия.

Что же касается живописной практики, то там сосуществование профессиональной живописи, то есть созданной художником, получившим специальное академическое образование, и живописью дилетантов, любителей и тех, у кого потребность в художественном самовыражении была в крови, объяснимо и понятно.

С иконой, конечно, сложнее. Поскольку сам предмет несет в себе многозначные нагрузки. Это не есть в чистом виде произведение искусства. Изначально оно призвано в наглядной форме выразить свою конфессиональную сущность не только для ее создателя, но и для того, кому она предназначалась. Здесь не всегда эстетическое содержание и художественная форма могут быть соотносимы с религиозным содержанием создаваемого образа. Однако если созданное руками ремесленников, в хорошем понимании этого слова, произведение способно вызвать изображенным мотивом молитвенное чувство, то оно отвечает понятию «икона». Оно должно быть, прежде всего, адресовано к религиозной жизни человека, а в данном конкретном случае — крестьянина. И изображенные образы должны быть однозначно «прочитываемы» всем сообществом, независимо от качества исполнения. Так было всегда, начиная с катакомбных изображений святых, мучеников, евангельских сцен. К ним мы относимся с громадным пиететом в силу того, что они, по сути, изначальные свидетельства первых шагов становления христианства, и лишь потом, с позиций сегодняшнего дня, мы пытаемся отметить их возможные художественные достоинства.

С иконой, конечно, сложнее. Поскольку сам предмет несет в себе многозначные нагрузки. Это не есть в чистом виде произведение искусства. Изначально оно призвано в наглядной форме выразить свою конфессиональную сущность не только для ее создателя, но и для того, кому она предназначалась. Здесь не всегда эстетическое содержание и художественная форма могут быть соотносимы с религиозным содержанием создаваемого образа. Однако если созданное руками ремесленников, в хорошем понимании этого слова, произведение способно вызвать изображенным мотивом молитвенное чувство, то оно отвечает понятию «икона». Оно должно быть, прежде всего, адресовано к религиозной жизни человека, а в данном конкретном случае — крестьянина. И изображенные образы должны быть однозначно «прочитываемы» всем сообществом, независимо от качества исполнения. Так было всегда, начиная с катакомбных изображений святых, мучеников, евангельских сцен. К ним мы относимся с громадным пиететом в силу того, что они, по сути, изначальные свидетельства первых шагов становления христианства, и лишь потом, с позиций сегодняшнего дня, мы пытаемся отметить их возможные художественные достоинства.

Так было и в России. В силу зова религиозных чувств и переживаний иконописцы создавали иконные образы, не задумываясь о том, насколько они отвечали неписанным требованиям если не эстетических норм, то хотя бы, по крайней мере, некоего благообразия. Позднее Петру I пришлось  принимать меры по контролю за конфессиональной продукцией, создав в 1707 году «палату изуграфств исправления». Однако процесс разделения на мастеров, формировавшихся в первую очередь в монашеских сообществах, условно говоря, на профессионалов и наивных умельцев, руководствовавшихся личной верой и практическими интересами сохранения урожая, скота и коим святым от каких напастей следует молиться, не представляется чем-то упорядоченным. В силу роста умения и других обстоятельств низовые мастера могли спонтанно перетекать в круг профессионалов. В устроении церковной жизни исподволь формировался иконник-мастер, отдававший уже себе отчет в мастерстве исполнения, в качестве создаваемого образа. Однако отсутствие профессиональных объединений типа европейских гильдий святого Луки и соответствующих регулирующих жестких правил давало значительно большую свободу иконописцам разного уровня реализовывать свои возможности. Так называемые «богомазы», связанные, прежде всего, с сельской средой, ориентировались на свое ближайшее окружение.

принимать меры по контролю за конфессиональной продукцией, создав в 1707 году «палату изуграфств исправления». Однако процесс разделения на мастеров, формировавшихся в первую очередь в монашеских сообществах, условно говоря, на профессионалов и наивных умельцев, руководствовавшихся личной верой и практическими интересами сохранения урожая, скота и коим святым от каких напастей следует молиться, не представляется чем-то упорядоченным. В силу роста умения и других обстоятельств низовые мастера могли спонтанно перетекать в круг профессионалов. В устроении церковной жизни исподволь формировался иконник-мастер, отдававший уже себе отчет в мастерстве исполнения, в качестве создаваемого образа. Однако отсутствие профессиональных объединений типа европейских гильдий святого Луки и соответствующих регулирующих жестких правил давало значительно большую свободу иконописцам разного уровня реализовывать свои возможности. Так называемые «богомазы», связанные, прежде всего, с сельской средой, ориентировались на свое ближайшее окружение.

Начиная с первых шагов русского иконописания мы сталкиваемся с произведениями таких народных мастеров, чьи труды привлекают нас своими искренними религиозными чувствами, воплощенными в наивных образах. Их ранние примеры, называемые «северными письмами», были открыты еще в 60-х годах прошлого столетия выставками коллекции Т. Мавриной и Н. Кузьмина, книгой М. Реформатской, новыми открытиями экспедиций Русского музея, возглавляемых Э. Смирновой, статьей Г. Вздорнова1. Эти образцы выразительного периферийного иконописания XV—XVII столетий в те годы воспринимались как некое единое художественное и глубоко национальное явление, сохранившееся в своей полноте преимущественно на Русском Севере. Поздней «народной» иконы, на которую мы сейчас ориентируемся, в научном обороте еще как бы не существовало. Ее понимание придет значительно позднее.

Наше «пробуждение» к осознанию поздней иконы, и народной иконы в частности, произошло в результате осмысления реальности и необходимости сохранения национальных традиций. Там, где комиссия Петра видела отсутствие религиозного благообразия, мы чаще теперь видим проявление непосредственности и трогательности народной нравственности, своеобразной тяги к молитвенному прекрасному, хотя и «корявому» по исполнению. Воздействие на нас этих икон отличается определенной активностью, чьи импульсы воспринимаются нами столь же открыто и непосредственно. Эти творения народных мастеров, будучи вполне иконографически устоявшимися, своим особым рисунком, непривычной колористической разработкой создают ныне в нашем сознании исключительно положительные эмоциональные состояния. Конечно, путь к таким результатам был непрост.

Обращаясь сейчас к памятникам Нового времени, мы должны признать, что их достоинства были определены какие-то лет тридцать назад, а уж отношение к народным иконам сложилось совсем недавно. Каждая эпоха формирует свои критерии оценки произведений искусства.

В начале XIX века можно было прочитать в «Северных цветах» (1826), что «художества водворены в России Петром Великим. С сих пор заслуживают внимания». Или несколько позже, в 1856 году, засвидетельствованное художником, князем Г.Г. Гагариным мнение культурного общества: «Если кто-нибудь решится сказать, что эта (византийская') живопись заслуживает внимательного изучения, то шуткам и насмешкам не будет конца. Вам наговорят бездну остроумных замечаний о безобразии пропорций, об угловатости форм, о неуклюжести поз, о неловкости и дикости в композиции». В недавнем обозримом прошлом отношение к поздней иконе и народной иконе было весьма похожим2.

В начале XIX века можно было прочитать в «Северных цветах» (1826), что «художества водворены в России Петром Великим. С сих пор заслуживают внимания». Или несколько позже, в 1856 году, засвидетельствованное художником, князем Г.Г. Гагариным мнение культурного общества: «Если кто-нибудь решится сказать, что эта (византийская') живопись заслуживает внимательного изучения, то шуткам и насмешкам не будет конца. Вам наговорят бездну остроумных замечаний о безобразии пропорций, об угловатости форм, о неуклюжести поз, о неловкости и дикости в композиции». В недавнем обозримом прошлом отношение к поздней иконе и народной иконе было весьма похожим2.

В конце 60-х годов прошлого века Валентина Ивановна Антонова, легендарный руководитель древнерусского отдела ГТГ, порекомендовала мне, тогда весьма молодому музейному работнику, обратить внимание на позднюю икону, и я, каюсь, подумал, что с ней не все в порядке. Но тогда уже к народной иконе впервые обратились в 1971 году славист В.Д. Королюк и в 1973 году Е.Ф. Каменская — хранитель фондов древнерусского искусства ГТГ3. Последняя попыталась раскрыть художественные ценности случайно попавших в фонды галереи так называемых «краснушек», но, по-видимому, их время тогда еще не наступило, и Каменская, как и Королюк, не были услышаны.

Спустя некоторое время, приступив к фиксации и публикациям памятников поздней иконописи, находящихся в действующих храмах страны, я тоже тогда не считал возможным рассматривать их в кругу достойных произведений искусства. Лишь к концу 90-х наступил момент осознания народной иконы как некоего многогранного явления. Толчком к осмыслению этой проблемы, безусловно, был возросший интерес к народному русскому примитиву на Западе. Одним из первых, кто серьезно отнесся к этому явлению, был финский коллекционер и исследователь Харри Вилламо. По материалам своего собрания он опубликовал книгу, посвященную народным иконам4. Вилламо пригласил меня участвовать в этом проекте. Результатом нашего плодотворного сотрудничества стала статья, одновременно опубликованная в России, в которой я попытался определить региональные особенности народной иконы5. В свою очередь Кира Цеханская, исследуя особенности бытования народной иконы, привнесла в ее осмысление реалии крестьянской жизни6. Эта тема также нашла свое выражение в содержательной выставке в Третьяковской галерее, посвященной отечественному примитиву7. На ней впервые были представлены довольно широко народные иконы. Эта выставка поставила вопрос о том, возможно ли рассматривать эту часть иконного наследия в рамках художественного наследия. Хотя, по-видимому, прилагавшийся к этим иконам термин «примитив» несколько ограничивал содержательные возможности низовой иконы. В начале статьи я уже акцентировал внимание на | многозначности этого явления.

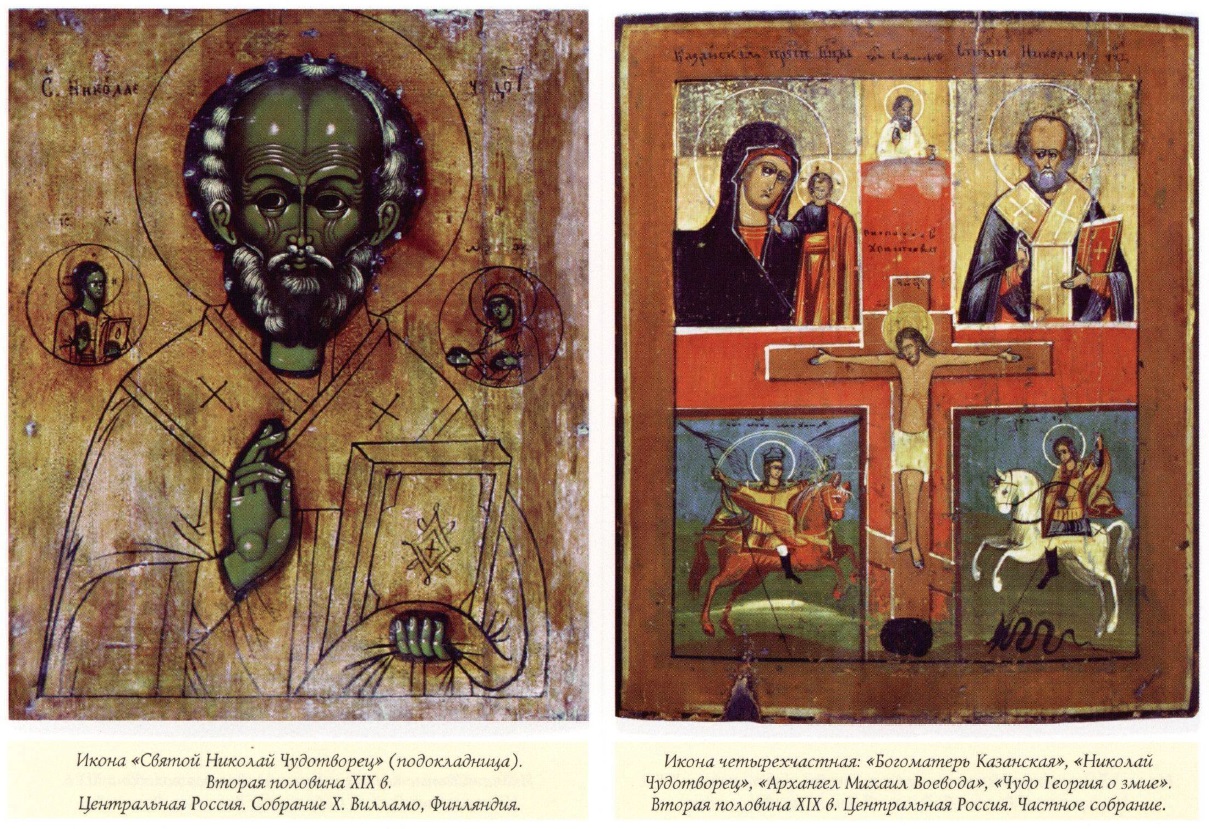

Безусловно, истоки сложения сущности народной иконы связаны с крестьянской культурой, пронизанной во многом практическим взглядом на окружающий мир. В каждой избе красный угол был украшен образами святых помощников: Георгия — охранителя лошадей, Никиты-бесогона, Власия — от падежа скота, Богоматери Неопалимая Купина — от пожаров, Гурия, Самона, Авива — от пьянства, Николая Чудотворца — помощника во всем, ну и, конечно, основополагающий вероучительный образ Воскресения Христова, обязательно с двунадесятыми праздниками8. Изобразительный ряд очень конкретен. Он может лишь разнится по региональным особенностям деревенской жизни.

Безусловно, истоки сложения сущности народной иконы связаны с крестьянской культурой, пронизанной во многом практическим взглядом на окружающий мир. В каждой избе красный угол был украшен образами святых помощников: Георгия — охранителя лошадей, Никиты-бесогона, Власия — от падежа скота, Богоматери Неопалимая Купина — от пожаров, Гурия, Самона, Авива — от пьянства, Николая Чудотворца — помощника во всем, ну и, конечно, основополагающий вероучительный образ Воскресения Христова, обязательно с двунадесятыми праздниками8. Изобразительный ряд очень конкретен. Он может лишь разнится по региональным особенностям деревенской жизни.

Кто же были эти мастера, откликавшиеся на крестьянские запросы? Конечно, в больших селах были свои умельцы. Но чаще всего любая деревня обслуживалась мигрирующими артелями богомазов. К ним тянулись со своими приготовленными дощечками заказчики, оставляя на их обороте замечательные процарапанные надписи с именами, названиями деревень, каких святых писать и какие сюжеты или поновлять пообсыпавшиеся и потемневшие иконы. Саратовская исследовательница Н.В. Гаврилова в свое время подготовила замечательную выставку таких икон, расшифровав практически все надписи на оборотах, обогатив тем самым словарь крестьянского языка9. Заказ должен был быть выполнен быстро и в такой изобразительной форме, которая была бы понятна всем. Если мы вглядимся в незатейливый рисунок, то нельзя не удивиться его крайне обобщенному характеру, своеобразному «авангардному» видению мира. И как это ни странно, но такой почти знаковый рисунок не вызывал никакого противодействия. Он был понятен всем. Быстрые штрихи разведенной сажи конструируют композицию иконы или клейма. Белильные обводящие линии акцентируют наиболее важные участки. Белильные кружки-нимбы включают в себя голову святого, набросанную двумя-тремя пятнами. Этот прием особенно часто используется в изображениях клейм с праздниками. Каждое из них необычайно выразительно, несмотря на то, что перед нами фактически графический знак, иероглиф. Например, в изображении клейма Преображения в иконах с праздниками гора Фавор всего лишь белильный треугольник с включенным в него кружком с головой Христа.

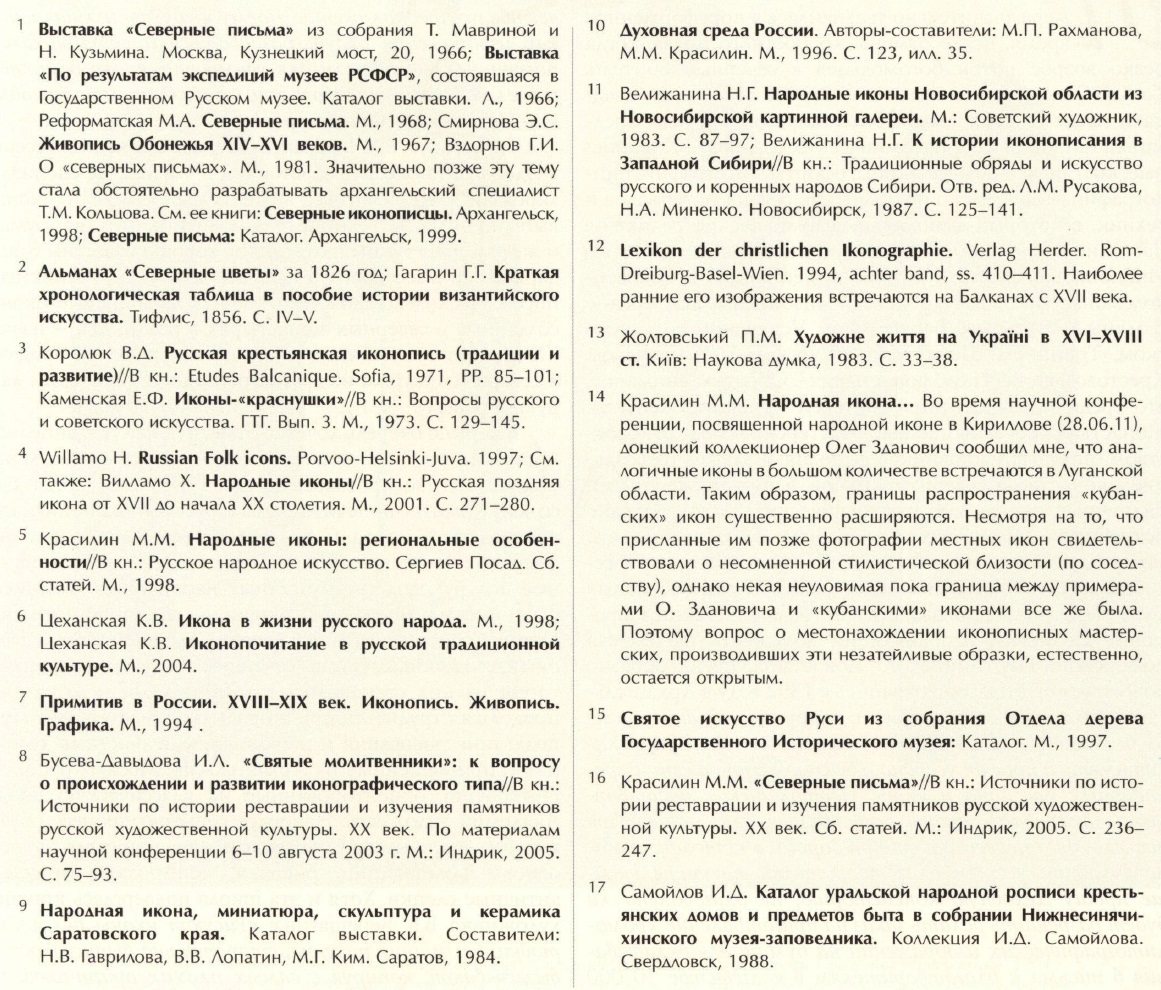

Колористическая палитра сельских мастеров довольно ограничена. Нередко пейзажи в сюжетных композициях изображаются крайне обобщенно, всего лишь тремя горизонтальными широкими полосами. Верхняя синяя — небо, красная охра — окружающая среда, коричневая охра — земля. Особого минимализма эти мастера достигали в создании подокладных икон. Доску, грунтованную порой без паволоки, иногда с кусочками случайной тряпки, а позже и газеты, прокрашенную суриком, накрывали простеньким латунным окладом. Головки святых намечались сквозь отверстия и быстро завершались. Все остальное восполнял оклад. Можно ли видеть в таком изделии проявление какого-либо художества? Думаю, что перед нами результат непосредственного ремесленного практического мастерства, привлекающего нас сегодня трогательной трактовкой. Однако нужно выделить группу икон, отмеченную определенной художественностью и традиционно, сейчас уже можно так сказать, связываемую с Холуем. Они отмечены повышенной декоративностью, гармонизацией колорита, объединяемого светлой желтой охрой и большим вниманием к декору облачений, похожих на воспроизведение каких-то персидских тканей. Их мы чаще всего встречаем на изображениях Богоматери.

Колористическая палитра сельских мастеров довольно ограничена. Нередко пейзажи в сюжетных композициях изображаются крайне обобщенно, всего лишь тремя горизонтальными широкими полосами. Верхняя синяя — небо, красная охра — окружающая среда, коричневая охра — земля. Особого минимализма эти мастера достигали в создании подокладных икон. Доску, грунтованную порой без паволоки, иногда с кусочками случайной тряпки, а позже и газеты, прокрашенную суриком, накрывали простеньким латунным окладом. Головки святых намечались сквозь отверстия и быстро завершались. Все остальное восполнял оклад. Можно ли видеть в таком изделии проявление какого-либо художества? Думаю, что перед нами результат непосредственного ремесленного практического мастерства, привлекающего нас сегодня трогательной трактовкой. Однако нужно выделить группу икон, отмеченную определенной художественностью и традиционно, сейчас уже можно так сказать, связываемую с Холуем. Они отмечены повышенной декоративностью, гармонизацией колорита, объединяемого светлой желтой охрой и большим вниманием к декору облачений, похожих на воспроизведение каких-то персидских тканей. Их мы чаще всего встречаем на изображениях Богоматери.

Фоны таких икон желто-оранжевые или имитирующие «золото», то есть, покрыты оловом, прикрытым золотистой олифой. Они нередко и являются основным цветом облачений святых. Как правило, мафории и гиматии святых заполнены причудливо скрученными роскошными листьями. Иногда элементы декора, окрашенные ярко и однотонно в рамках своих границ, напоминают крестьянские лоскутные одеяла. Одним из шедевров подобного иконописания можно назвать икону «Богоматерь Владимирская» из собрания Гос Н И И реставрации. Она уже достаточно широко известна, так как неоднократно участвовала в нескольких третьяковских выставках, воспроизводилась в каталогах и других изданиях. Мне кажется, что в этом образе мастер достиг пика совершенства в трактовке популярного образа, не выходя за рамки народного мировосприятия. Контрасты темного, почти черного мафория Марии и огненнооранжевого хитона младенца расцвечены и одновременно «сглажены» многоцветными листьями, отороченными мелким жемчужником. Поля иконы заполняет волнистая светлая линия, каждый всплеск которой декорирован розами, написанными одноцветной неровной спиралью, потрясающе передающей эффект настоящего цветка с тремя листочками. Декор нимбов с «драгоценным каменьем» дополнен продавленными шариками, то есть жемчужником наоборот. Интересно, что эта композиция имеет свои

Фоны таких икон желто-оранжевые или имитирующие «золото», то есть, покрыты оловом, прикрытым золотистой олифой. Они нередко и являются основным цветом облачений святых. Как правило, мафории и гиматии святых заполнены причудливо скрученными роскошными листьями. Иногда элементы декора, окрашенные ярко и однотонно в рамках своих границ, напоминают крестьянские лоскутные одеяла. Одним из шедевров подобного иконописания можно назвать икону «Богоматерь Владимирская» из собрания Гос Н И И реставрации. Она уже достаточно широко известна, так как неоднократно участвовала в нескольких третьяковских выставках, воспроизводилась в каталогах и других изданиях. Мне кажется, что в этом образе мастер достиг пика совершенства в трактовке популярного образа, не выходя за рамки народного мировосприятия. Контрасты темного, почти черного мафория Марии и огненнооранжевого хитона младенца расцвечены и одновременно «сглажены» многоцветными листьями, отороченными мелким жемчужником. Поля иконы заполняет волнистая светлая линия, каждый всплеск которой декорирован розами, написанными одноцветной неровной спиралью, потрясающе передающей эффект настоящего цветка с тремя листочками. Декор нимбов с «драгоценным каменьем» дополнен продавленными шариками, то есть жемчужником наоборот. Интересно, что эта композиция имеет свои

грубоватые и упрощенные редакции, одна из которых находится в собрании Третьяковской галереи. Более простой «Никола» (ГосНИИР) полностью сохраняет основные особенности холуйских икон от красочной гаммы до рисунка. Количество икон с образом мирликийско- го чудотворца, востребованного православным обществом и называемого иностранцами «русским Богом», не поддается счету. Это явление можно соотнести с поговоркой относительно Никольских храмов: «от Холмогор до Колы тридцать три Николы». Большую часть из них можно связать с творениями народных мастеров. Эту галерею может продолжить и так называемый «Никола зимний» с нахлобученной митрой, подобно зимней шапке (собрание X. Вилламо, Кауниайнен, Финляндия). Здесь мы уже можем отметить внедрение в народное иконописание элементов академического письма с характерной разработкой объемов, светотеневых переходов. Но это уже другое направление.

грубоватые и упрощенные редакции, одна из которых находится в собрании Третьяковской галереи. Более простой «Никола» (ГосНИИР) полностью сохраняет основные особенности холуйских икон от красочной гаммы до рисунка. Количество икон с образом мирликийско- го чудотворца, востребованного православным обществом и называемого иностранцами «русским Богом», не поддается счету. Это явление можно соотнести с поговоркой относительно Никольских храмов: «от Холмогор до Колы тридцать три Николы». Большую часть из них можно связать с творениями народных мастеров. Эту галерею может продолжить и так называемый «Никола зимний» с нахлобученной митрой, подобно зимней шапке (собрание X. Вилламо, Кауниайнен, Финляндия). Здесь мы уже можем отметить внедрение в народное иконописание элементов академического письма с характерной разработкой объемов, светотеневых переходов. Но это уже другое направление.

Одной из разновидностей народного иконописания были паломнические образки, создаваемые в монастырях приглашенными артелями мастеров, едва успевавших восполнять востребованные миниатюрные списки чудотворных и почитаемых икон, которые расхватывали богомольцы на святую память. К ним можно отнести два образка  Богоматери Коневской (собрание X. Вилламо, Финляндия). Они разнятся между собой тем, что в одной из них в виде знака-иероглифа намеком в руках младенца изображены два голубка, а в другой иконке — мастер не счел нужным себя утруждать изображением птичек, когда и так понятно, о чем идет речь. И самое интересное, что действительно понятно без каких-либо дополнительных разъяснений, что перед нами икона «Богоматерь Коневская».

Богоматери Коневской (собрание X. Вилламо, Финляндия). Они разнятся между собой тем, что в одной из них в виде знака-иероглифа намеком в руках младенца изображены два голубка, а в другой иконке — мастер не счел нужным себя утруждать изображением птичек, когда и так понятно, о чем идет речь. И самое интересное, что действительно понятно без каких-либо дополнительных разъяснений, что перед нами икона «Богоматерь Коневская».

Безусловно, паломнические иконки создавали не только пришлые ремесленники, но и свои монастырские иконописцы. Наряду с храмовыми они создавали и малые иконы для более обеспеченных молящихся. Например, мастерская И. Малышева в Троице-Сергиевой лавре постоянно воспроизводила образ Троицы Андрея Рублева. Это были подокладницы, закрытые мастерски воспроизведенным до мелочей ее знаменитым окладом10. Или довольно дотошно тиражируемая надгробная доска с раки Сергия Радонежского. Но в том и другом случае им недоставало искренней теплоты маленьких образков руки незатейливых умельцев.

Несколько лет назад новосибирский специалист Н.Г. Велижанина впервые ввела в научный оборот местные сибирские народные иконы, о которых ранее ничего не было известно. Однако, поднимая эту интересную проблему и анализируя этот круг памятников, она утверждала, что они оказали исключительное влияние на крестьянское иконописание в Центральной России11. С этим тезисом трудно согласиться хотя бы потому, что вся громаднейшая территория за Уральским хребтом подверглась русифицированной колонизации довольно поздно. И естественно, что в ее процессе продвигались далее на восток переселенцы со своим скарбом, включающим иконы, и православные миссионеры, принося с собой уже развитую церковную культуру. В данном случае я оставляю в стороне подвижническую деятельность Стефана Пермского среди зырян в XIV столетии. Работая несколько лет в Челябинской и Свердловской областях по выявлению памятников церковного искусства, мы встретились в большом количестве с народными иконами, которые если и имели какие- либо связи с центром, то они, естественно, растворились в местной практике, в местных интересах и в сложившейся местной церковной культуре. Изображения на этих иконах подчеркнуто силуэтны, доминирует довольно жесткий рисунок. Колористическая трактовка в таких иконах, как «Огненное взятие пророка Илии на небо», отличалась пронзительной яркостью, тогда как в однофигурных изображениях цвет был достаточно сдержан, почти монохромен. Лики подчеркнуто плоские, белые. Наряду с подобными иконами бытовали и так называемые «синие» иконы, в которых синий фон был объединяющим началом. В разработке облачений использовались предположительно цветные лаки («Святые Евдокия, Андрей Первозванный и Ксения». Урал, церковное собрание).

Уральское иконописание ввело в церковный оборот и новую иконографию, связанную с прославлением праведного Симеона Верхотурского (ум. в 1642 г., обретение мощей — 1692 г., перенос мощей — 1694 г.). Несмотря на раннее почитание этого святого, дворянина по происхождению, ушедшего в народ и прославившегося посмертными чудесами (канонизация — 1704 г.), его иконы появились достаточно поздно. Он изображался в рост на фоне реки и иногда на фоне монастыря (его фигура нередко повторялась сидящей за рыбной ловлей). Житийные иконы встречались относительно редко. Однако, благодаря широкому распространению и утверждению его культа, образы Симеона Верхотурского активно распространялись по всей России. Своеобразная стилистика его икон, как правило, относящихся к концу XIX — началу XX века, позволяет включить их в группу народного иконописания.

Своей спецификой обладали народные иконы южных областей России и Украины. Их мастера не скупились на декор, заполняя порой все свободное место на иконной доске эффектными, может даже показаться аляповатыми, цветами и фактурным растительным орнаментом («Чудо Георгия о змие». Церковное собрание, Бишкек). Среди них уже встречаются и мало известные в Центральной России иконографические сюжеты. Например, очень интересна икона с изображением коленопреклоненного перед алтарем пафлагонского монаха Стилиана, держащего в руках запеленутого младенца. В его функции входило охранение брошенных детей. О самом святом, к сожалению, ничего не известно12

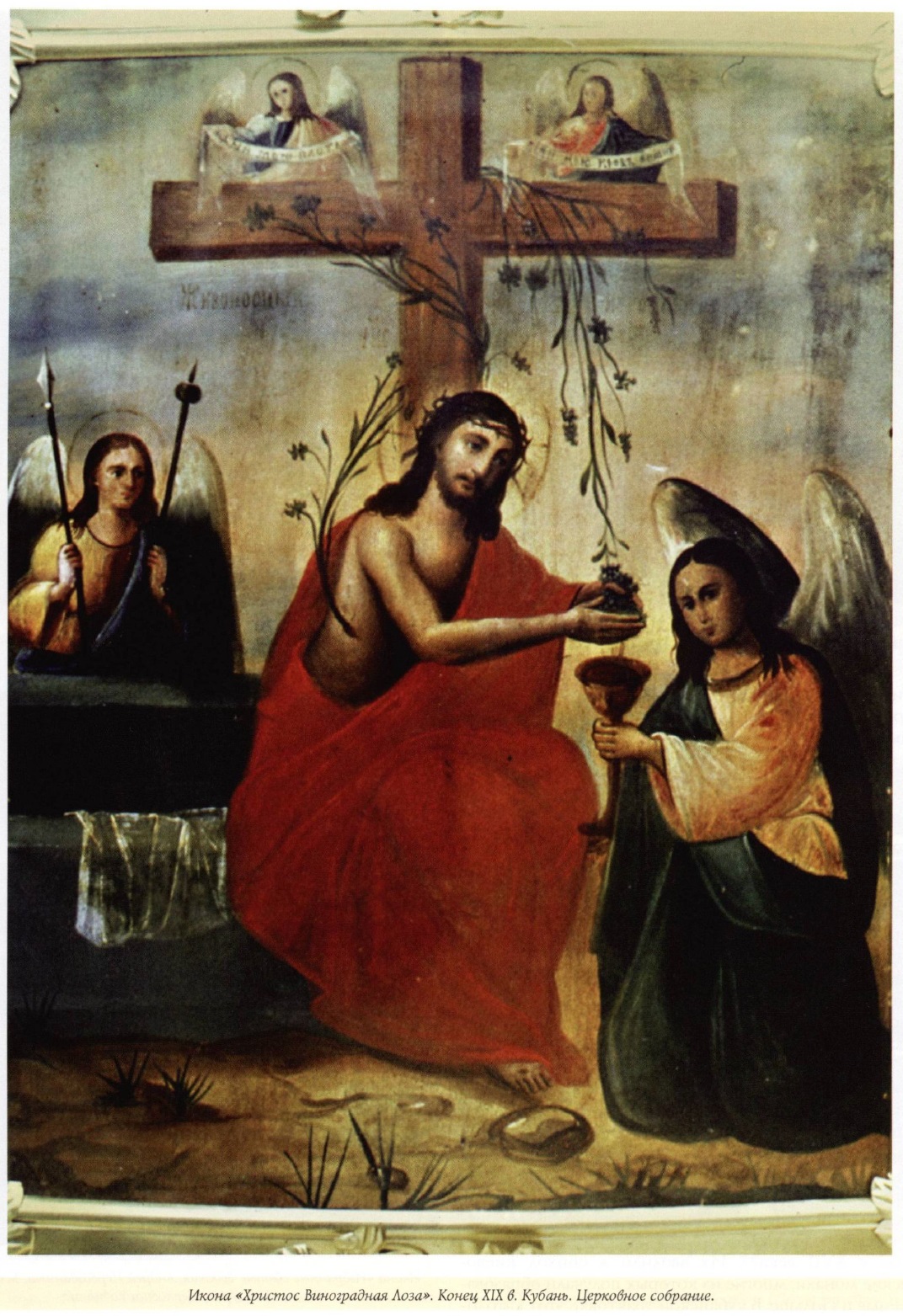

В районе Кубани существовали довольно активные местные артели, которые заполнили весь регион своей исключительно своеобразной продукцией. Столкнувшись впервые с таким громадным по объему материалом в Краснодарском крае и соседних областях, мы позволили себе назвать этот круг памятников, игнорируемый тогда местным музейным сообществом (не знаю, как сейчас), кубанскими иконами. Их непривычность определялась следующими особенностями. В иконографическом репертуаре местного иконописания наряду с традиционным широко использовались сюжеты символического и аллегорического содержания, явно заимствованные из католической практики соседней с Украиной Польши. Они изначально разрабатывались в стенах иконописной школы Киево-Печерской лавры и адаптировались к местным требованиям. Такие сюжеты, как «Христос Виноградная Лоза», «Христос в точиле», «Христос Виноградарь», «Христос в чаше», можно увидеть на украинских памятниках начиная с XVII века13. Их вводили в обиход киевопечерские монахи, многие из которых получали образование в Риме и Польше. В кубанской трактовке этот католический акцент чувствуется в каждом образке. Они писались на небольших тонких дощечках. Изобразительная часть решалась живописными

В районе Кубани существовали довольно активные местные артели, которые заполнили весь регион своей исключительно своеобразной продукцией. Столкнувшись впервые с таким громадным по объему материалом в Краснодарском крае и соседних областях, мы позволили себе назвать этот круг памятников, игнорируемый тогда местным музейным сообществом (не знаю, как сейчас), кубанскими иконами. Их непривычность определялась следующими особенностями. В иконографическом репертуаре местного иконописания наряду с традиционным широко использовались сюжеты символического и аллегорического содержания, явно заимствованные из католической практики соседней с Украиной Польши. Они изначально разрабатывались в стенах иконописной школы Киево-Печерской лавры и адаптировались к местным требованиям. Такие сюжеты, как «Христос Виноградная Лоза», «Христос в точиле», «Христос Виноградарь», «Христос в чаше», можно увидеть на украинских памятниках начиная с XVII века13. Их вводили в обиход киевопечерские монахи, многие из которых получали образование в Риме и Польше. В кубанской трактовке этот католический акцент чувствуется в каждом образке. Они писались на небольших тонких дощечках. Изобразительная часть решалась живописными

средствами. Мастера в создании образа шли от живописного пятна. Колористическая гамма этих икон, хотя и ограниченная, выигрывала за счет использования пронзительно ярких голубых, красных и желтых тонов. Иконы украшались условными окладами-обрамлениями, выполненными чрезвычайно изощренно и мастеровито из фольги. Здесь были наряду со сложными профилированными рамками букеты цветов, виноградные грозди, птицы, подсвечники, какие-то немыслимые жгуты, спирали. Эти хрупкие сооружения считались тоже в своем роде произведениями ремесленного искусства. Именно эти рамки определяли повсеместную хорошую сохранность иконок, поскольку они сразу же убирались в застекленный киот 14.

средствами. Мастера в создании образа шли от живописного пятна. Колористическая гамма этих икон, хотя и ограниченная, выигрывала за счет использования пронзительно ярких голубых, красных и желтых тонов. Иконы украшались условными окладами-обрамлениями, выполненными чрезвычайно изощренно и мастеровито из фольги. Здесь были наряду со сложными профилированными рамками букеты цветов, виноградные грозди, птицы, подсвечники, какие-то немыслимые жгуты, спирали. Эти хрупкие сооружения считались тоже в своем роде произведениями ремесленного искусства. Именно эти рамки определяли повсеместную хорошую сохранность иконок, поскольку они сразу же убирались в застекленный киот 14.

К народному творчеству можно отнести и достаточно редкие рельефные резные иконы. Весьма обстоятельной коллекцией XVI— XVIII веков обладает Исторический музей15, в которой можно отметить старообрядческие кресты-иконы, а также полные непосредственности иконы: «Деисус со святыми Исайей, Стефаном и Сергием Радонежским» (XVII в., кат. № 49), «Архистратиг Михаил Воевода» (XVI., кат. № 58), «Богоматерь Неопалимая Купина» (XVIII в., № 67) и другие. Безусловным раритетом является замечательная икона XVIII столетия с изображением Николы, чудом сохранившаяся в старообрядческой общине в Латвии в эпоху тотального разграбления церквей. Ее полихромия обнаруживает следы многократных поновлений. Разработка ее иконографии крайне необычна и, безусловно, несет в себе фольклорные представления отдельных эпизодов жития святителя. В ней, похоже, необычно слились изображения Николая Зарайского с Евангелием в левой руке, Никейским чудом, Можайским чудом в виде отдельно стоящего на поземе образа защищенного города и также, не исключено, напоминание о чуде с пономарем Юрышом. Возможно, это он изображен слева коленопреклоненным под сказочным деревом — «яблонькой с золотыми яблочками»..jpg)

Подводя итог этому краткому знакомству со своеобразием народного иконописного творчества, невольно задаешь себе вопрос: каково его место в истории русской культуры, русского искусства? Отмеченные выше особенности заставляют нас признать, что, несмотря на все отклонения от магистральной линии развития профессионального искусства, эта часть народного творчества, окрашенная искренним чувством веры, безусловно, входит в круг национального наследия. Эти незатейливые создания, несомненно, обогащают наши знания о надеждах и чаяниях народа.

Подводя итог этому краткому знакомству со своеобразием народного иконописного творчества, невольно задаешь себе вопрос: каково его место в истории русской культуры, русского искусства? Отмеченные выше особенности заставляют нас признать, что, несмотря на все отклонения от магистральной линии развития профессионального искусства, эта часть народного творчества, окрашенная искренним чувством веры, безусловно, входит в круг национального наследия. Эти незатейливые создания, несомненно, обогащают наши знания о надеждах и чаяниях народа.

Они продолжают и укрупняют наши представления о том, как развивались неосознанные и несформулированные эстетические потребности именно крестьянства (потому что эта культура была, прежде всего, связана с сельским населением страны). Эти иконки стоят в одном ряду с замечательными рукоделиями тех мастеров, которые расписывали прялки и прочую домашнюю утварь, лепили как функциональную, но красивую керамическую посуду, так и не функциональные, для удовольствия, свистульки, фигурки, расписывали стрехи крыш крестьянских изб в когда-то богатом торговом селе Сельце на реке Емце или, как некий мастер Николай Юркин, работавший на Северной Двине с конца XIX века до 1928 года, разукрашивали печи. Это явление невозможно не назвать «северными письмами» в целом16. Следует упомянуть здесь и подвиг (иначе не назовешь!) во славу национальной культуры Ивана Даниловича Самойлова из Алапаевска, который собрал необыкновенную коллекцию потрясающих росписей крестьянских домов, сохранил для нас шедевры крестьянского творчества и устроил уникальный музей в Нижней Синячихе17. Все это — явления одного порядка, и народная икона не может существовать вне этого контекста. Здесь мне хотелось бы привести слова нашего замечательного современника — художника Евгения Расторгуева (1925—2009), чьи произведения густо замешаны на творчестве народных мастеров его родного Городца: «Да здравствуют прекрасные уродцы! Да здравствуют прекрасные искажения!»

Михаил КРАСИЛИН

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 89 (сентябрь 2011), стр.22