Пушкинская тема популярна в нашем искусстве уже более 150 лет. Причем с каждой круглой пушкинской датой эта популярность приобретает новые черты.

Пушкинская тема популярна в нашем искусстве уже более 150 лет. Причем с каждой круглой пушкинской датой эта популярность приобретает новые черты.

Прижизненные портреты А.С.Пушкина, написанные В.А.Тропининым и О.А.Кипренским в 1827 году, при всем их несходстве служили в ту пору образцом и критерием образа поэта. Широко известны тиражированные портреты Пушкина последних лет жизни —- акварельный Петра Соколова и графический англичанина Томаса Райта, как считается, заказанный самим поэтом для его собрания сочинений. Эти портреты передают черты уже иного характера, в первом случае — более светского, во втором — официального.

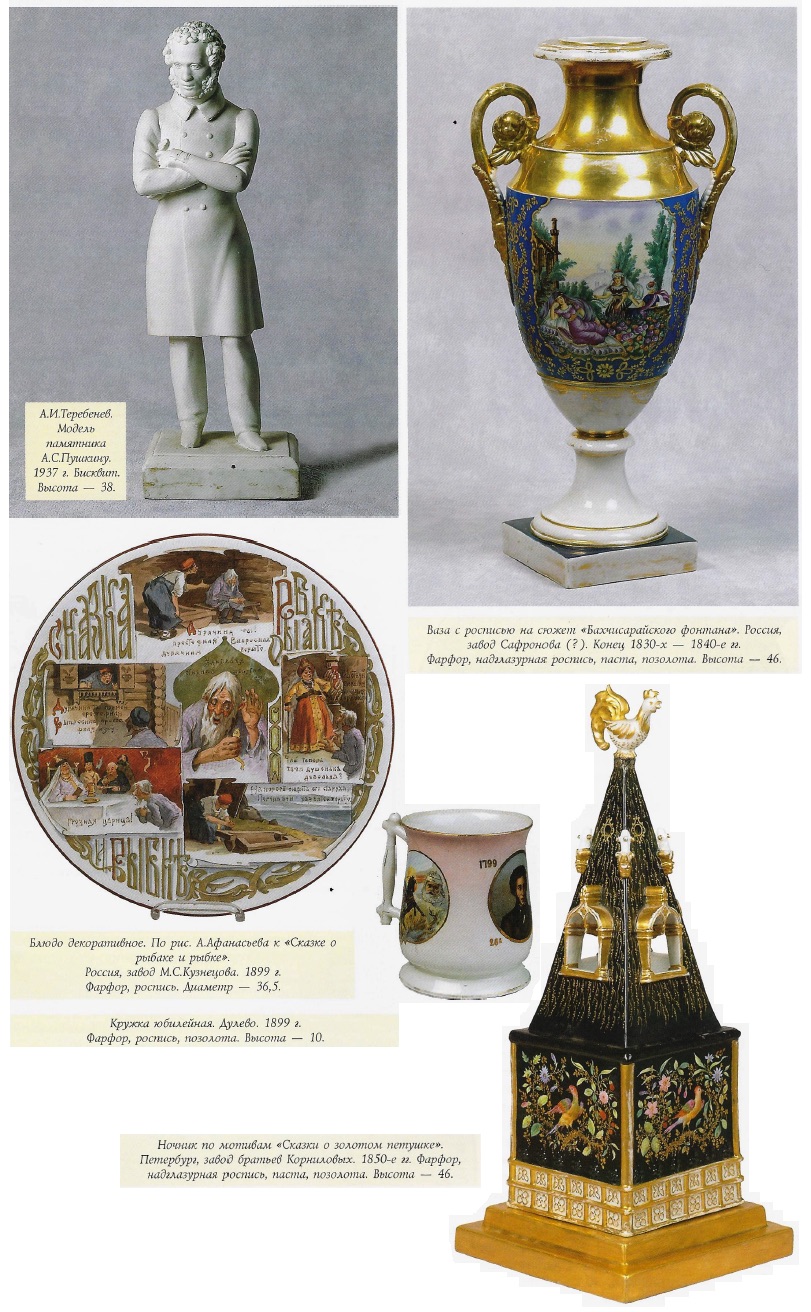

Фарфоровая пушкиниана XIX века, идущая вслед за современной ей живописью и графикой, не использовала портретных изображений. Первой из известных иллюстраций к произведениям Пушкина на фарфоре стала сцена из поэмы «Бахчисарайский фонтан», представленная на декоративной вазе конца 1830 —1840-х годов. Драгоценный, возможно прижизненный, экземпляр росписи на фарфоре трогателен, но не отличается высоким художественным качеством.

Выполненная в форме амфоры ваза на некогда вызолоченной круглой ножке, опирающейся на квадратное основание, с двумя ручками, вверху заканчивающимися завитками с лепными львиными масками, а в основании — мужскими бородатыми маскаронами, украшена мелким растительным орнаментом по синему фону. Традиционная классическая форма вазы сочетается с примитивным изображением в крупных клеймах на тулове — архитектурным пейзажем с одной стороны и полихромным воспроизведением гравюры — с другой.

Вольная интерпретация сцены, в основу которой положена гравюра на меди С.Ф.Галактионова 1826 года, изображает сад крымского владыки с цветами на первом плане и дальними холмами в перспективе, в котором расположились основные персонажи поэмы. В воспроизведении многофигурная композиция теряет не только живость оригинала, но и часть персонажей. Здесь остается только три основных — спящая Мария, Зарема и сидящий спиной к зрителю хан Гирей, любующийся фонтаном.

Пушкинская тема в фарфоре второй половины XIX века распространилась на изделия декоративного искусства, в которых были использованы мотивы его сказок. Петербургский завод братьев Корниловых выпустил уникальный образец настольного ночника в форме теремка с изящным орнаментом и фигуркой золотого петушка на вершине. Архитектурный образ башенки, восходящий к древнерусским колокольням-звонницам и чердачным теремам, на кубическом основании, со слуховыми окошками на гранях четырехскатного шатрового завершения, безусловно, был близок национальным образцам.

На вызолоченное ступенчатое основание, в котором помещался светильник, надевался футляр-башня, ярко расписанный по черному, как бы лаковому фону. Сидящие на цветущих ветвях крупные птицы с ярким опереньем, тонкие золотые веточки, струящиеся по шатру мимо фигурных, обведенных позолотой окошек, великолепно скомпонованы и художественно переосмыслены. В 1837 году, сразу после смерти Пушкина, начались работы над скульптурным образом поэта. Статуэтка А.И.Теребенева, изобразившего поэта в рост, со скрещенными на груди руками, в его любимой позе, несомненно, была создана по заказу его близких друзей. Но в ту эпоху предпочитали классический вариант — антикизированный бюст со срезанными плечами. И.П.Витали — в Москве и С.И.Гальберг — в Петербурге создали такой официальный портрет, обобщающий образ, своего рода памятник поэту. По этим образцам в фарфоре были сделаны многочисленные миниатюрные повторения сувенирного характера.

В 1837 году, сразу после смерти Пушкина, начались работы над скульптурным образом поэта. Статуэтка А.И.Теребенева, изобразившего поэта в рост, со скрещенными на груди руками, в его любимой позе, несомненно, была создана по заказу его близких друзей. Но в ту эпоху предпочитали классический вариант — антикизированный бюст со срезанными плечами. И.П.Витали — в Москве и С.И.Гальберг — в Петербурге создали такой официальный портрет, обобщающий образ, своего рода памятник поэту. По этим образцам в фарфоре были сделаны многочисленные миниатюрные повторения сувенирного характера.

Интерес художников к Пушкину возрос к концу XIX века в связи с проводившимися в 1873 —1875 годах конкурсами проектов памятника поэту. Комитет предпочел модель А.М.Опекушина, который создал фигуру реалистическую и одновременно обобщенную, отразившую богатый внутренний мир и значительность образа. Оживление иллюстративной деятельности и создания портретных изображений поэта в мелкой фарфоровой пластике и на юбилейных сувенирах было вызвано подготовкой к празднованию 100-летнего юбилея А.С.Пушкина.

Среди юбилейной продукции 1899 года завод М.С.Кузнецова в подмосковном Дулеве выполнил большое декоративное блюдо с росписью на тему «Сказки о рыбаке и рыбке» по рисункам А.Ф.Афанасьева. Поле его разбито на шесть фрагментов, каждый из которых воспроизводит ключевые эпизоды известной сказки. В центре — фигура старика с рыбкой в руке, заключенная в клеймо оливкового цвета, по очертанию напоминающее купол церковного храма. Хранимый священным абрисом персонаж, простоватый старик, приставил руку к уху, пытаясь расслышать, что говорит ему чудная рыбка.

Композиция всей росписи, подчиненная кругу, не делает самостоятельные сценки статичными, они как бы объединены включением в круговое движение, позволяющее проследить последовательность сюжета. Буквы стилизованного старославянского шрифта, выбранного художником, так же, как характерный колорит росписи, отсылают к традиционным образам и цветам древнерусской живописи — оливковому, коричневому, красному.

На Дулевском заводе М.С. Кузнецова были также выполнены сувенирные стаканы довольно простой и лаконичной формы и фигурные бокалы с , блюдцами и крышками, посвященные пушкинскому юбилею. Своеобразие декора этих предметов достигалось сочетанием печатных гравированных портретов и мелких, дробных и красочных композиций с иллюстрациями к поэме «Руслан и Людмила», объединенных нежным пастельным фоном с надписями. Стилистика этих изделий напоминает композиционные приемы и цветовое решение книжных иллюстраций к сказкам или русских художественных листков, соединяющих отдельные сцены орнаментальными гирляндами.

На Дулевском заводе М.С. Кузнецова были также выполнены сувенирные стаканы довольно простой и лаконичной формы и фигурные бокалы с , блюдцами и крышками, посвященные пушкинскому юбилею. Своеобразие декора этих предметов достигалось сочетанием печатных гравированных портретов и мелких, дробных и красочных композиций с иллюстрациями к поэме «Руслан и Людмила», объединенных нежным пастельным фоном с надписями. Стилистика этих изделий напоминает композиционные приемы и цветовое решение книжных иллюстраций к сказкам или русских художественных листков, соединяющих отдельные сцены орнаментальными гирляндами.

Наиболее эффектный сувенирный предмет, приуроченный к этой юбилейной дате, был тоже выпущен на заводе М.С.Кузнецова — это высокий, в форме усеченного конуса стакан для карандашей и кистей. Роспись его поверхности имитирует орнаментальную манеру, основанную на стилизации мотивов средневекового узорочья. Применяемая здесь смешанная техника достигает декоративного эффекта за счет сочетания пастельного фона и насыщенных, пастозных локальных пятен — в надписях и заливке резервов и клейм, использования эмали, красочного орнамента и печатного рисунка.

После революции 1917 года внимание к творчеству и личности Пушкина возросло. Годы становления нового государства отмечены двумя, следовавшими друг за другом памятными датами — 100-летием со дня смерти поэта и 150-летием со дня его рождения. Фарфоровое производство откликнулось на них серией небольших статуэток и миниатюрных бюстов из неглазурованного фарфора. Они привлекают внимание лаконичным языком, классически ясной формой, оттачивающей «идеальный» образ поэта. Традиционно использовались модели XIX века — скульпторов И.П.Витали, А.И.Теребенева.

В то же время наметился и новый подход к жанровым, сюжетным композициям. На Петроградском фарфоровом заводе в 1921 году В.В.Кузнецов создал группу «Кумушки», в которой неожиданно остро, гротескно трактовались персонажи «Сказки о царе Салтане». Небольшая пирамидальная композиция из трех персонажей на овальном основании, отличающаяся характерными жанровыми подробностями и симметричной компоновкой фигур, предваряла появление в 1930—1950-х годах красочных иллюстраций к русским сказкам.

Замечательная роспись чайника, выполненная на том же, но теперь уже Ленинградском фарфоровом заводе имени Ломоносова, М.Мохом в 1929 году в стилистике «постмодерна», обращается к традиционным для фарфора сюжетам из «Руслана и Людмилы». Сцены похищения Людмилы и боя Руслана с Головой, покрывающие поверхность ту- лова, отличаются гибкими, текучими обобщенными формами и холодным колоритом. Свободная живописная композиция резко контрастирует с декоративными приемами, подчеркивающими структуру сосуда, — черным цветом, имитирующим металлический наконечник носика чайника, изысканным и даже мрачным колоритом гирлянды цветов на плечиках. Позднее, в 1937 году, в более традиционной манере М.Мох расписал чайный сервиз «Бахчисарайский фонтан».

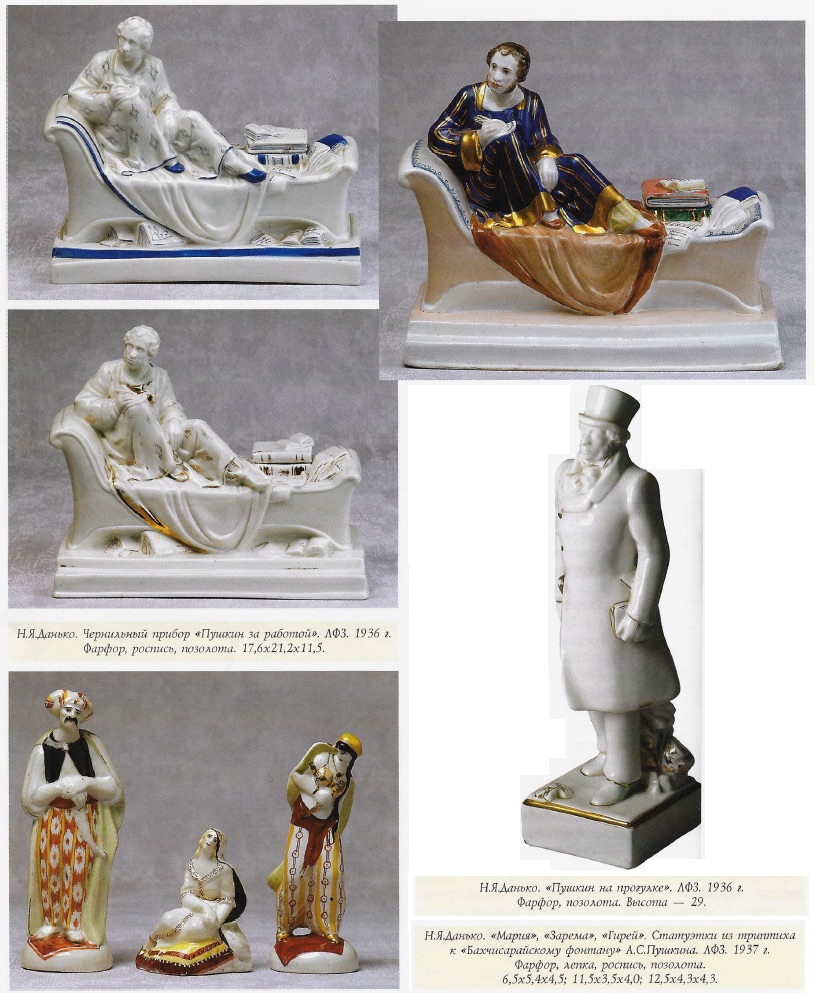

Талантливая ученица В.В.Кузнецова Н.Я.Данько, в 1919 году сменившая его на посту руководителя скульптурной мастерской Ленинградского фарфорового завода, не раз обращалась к образу поэта. Ее скульптурные портреты и декоративные изделия на пушкинскую тему стали хрестоматийными. В 1936 году, в связи с приближающимся 100-летием со дня смерти поэта, она выполнила статуэтку «А.С.Пушкин на прогулке» в глазурованном белом фарфоре, лишь слегка подчеркнув позолотой детали. Фигура идущего поэта достаточно крупная, до 30 см, представляет оптимистический, светлый образ, устремленный в будущее.

Талантливая ученица В.В.Кузнецова Н.Я.Данько, в 1919 году сменившая его на посту руководителя скульптурной мастерской Ленинградского фарфорового завода, не раз обращалась к образу поэта. Ее скульптурные портреты и декоративные изделия на пушкинскую тему стали хрестоматийными. В 1936 году, в связи с приближающимся 100-летием со дня смерти поэта, она выполнила статуэтку «А.С.Пушкин на прогулке» в глазурованном белом фарфоре, лишь слегка подчеркнув позолотой детали. Фигура идущего поэта достаточно крупная, до 30 см, представляет оптимистический, светлый образ, устремленный в будущее.

Декоративная чернильница «А.С.Пушкин за работой», в просторечии — «Пушкин на диване», была особенно популярной. Расписная композиция изображает поэта полулежащим на диване, с пером в руках, сочиняющим стихи. Стопка книг у него в ногах — крышка чернильницы. Образ Пушкина в этой небольшой камерной вещи, проникнутой теплой интонацией, выглядит почти монументально. Постепенно Пушкин становится культовой фигурой, благодаря которой культура обогащается новыми жизнеутверждающими идеями.

В период со второй половины 1930-х и до 1950-х годов возрастает роль и значение статуарной пластики в производстве Ленинградского фарфорового завода имени М.В.Ломоносова, подмосковных Дмитровского и Дулевского фарфоровых заводов. Причем среди прочих жанровых скульптур большое внимание уделяется сказкам. Обращение к этой тематике в искусстве всегда плодотворно. Сказочные герои, понятные и близкие каждому, оживают в скульптурных композициях, привнося в них фольклорные мотивы.

Новое поколение художников-фарфористов начинает серию статуэток и композиций, иллюстрирующих пушкинские произведения, при этом щедро используя блестящие красочные средства, глазурь и люстр. Стилистически они становятся в ряд с народной игрушкой, рождественскими открытками, привлекая внимание феерическими свойствами сверкающего материала, нестандартными композиционными решениями.

Новое поколение художников-фарфористов начинает серию статуэток и композиций, иллюстрирующих пушкинские произведения, при этом щедро используя блестящие красочные средства, глазурь и люстр. Стилистически они становятся в ряд с народной игрушкой, рождественскими открытками, привлекая внимание феерическими свойствами сверкающего материала, нестандартными композиционными решениями.

Широко распространенные в 1950-е годы небольшие статуэтки — «Лебедь» из «Сказки о царе Салтане», «Царевна с псом» по «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях», «Старик и рыбка» по «Сказке о рыбаке и рыбке» — привлекают своим камерным характером и мягкой обтекаемой формой. Но появляются и композиции, состоящие из двух-трех частей, позволяющие представить иное свойство фарфоровой иллюстрации, ее театральность.

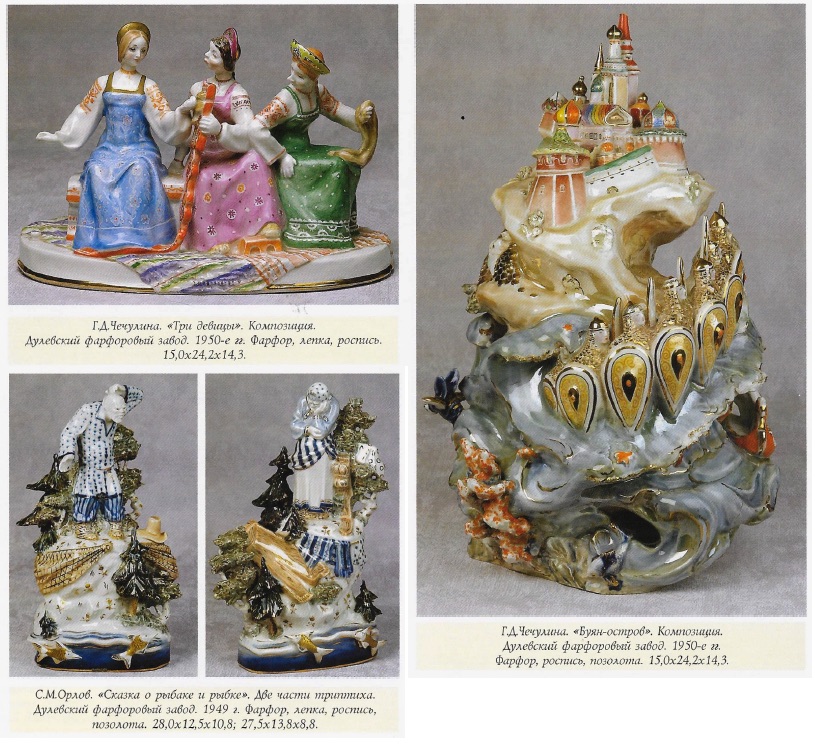

Занимательны жанровые сценки, герои которых ведут друг с другом молчаливый разговор, представленные в иллюстрациях Г.Д.Чечулиной, выполненных на заводе в подмосковном Дулеве. Их интересно разглядывать, угадывая за бытовыми подробностями роль каждой фигурки. Скульптурная группа «Три девицы» по «Сказке о царе Салтане», продолжившая в некотором роде традицию «Кумушек» В.В.Кузнецова, отличается острыми характеристиками персонажей.

«Сказка о царе Салтане», все герои которой уместились на одном, подобном волшебной горе, острове Буяне, — уникальный композиционный прием Г.Д.Чечулиной. Слегка деформированная, вероятно «поплывшая» при обжиге, и закрученная спиралью гора густо населена героями сказки. Повторяя изгибы подъема, карабкаются вверх плывущие по морю кораблики, выходят строем из волн витязи, крупный шмель кружит над коралловыми рифами, в густых ветвях скрывается белочка, здесь же мешки и груды золотых скорлупок. И над всем этим занятным мирком царит в вышине пестрый град, ярко расписанный и вызолоченный.

Триптих к «Сказке о рыбаке и рыбке», выполненный на Дулевском фарфоровом заводе С.М.Орловым в 1949 году, отличается колючими, резкими формами деталей. Стилистика рождает ощущение угрозы, напряжения, лишь фигурки основных действующих лиц сказки смягчены, в них чувствуется беспомощность и покорность перед стихией.

Исключительна своей театрализованной, постановочной трактовкой и сложнейшим исполнением деталей скульптурная композиция из трех частей на тему «Сказки о попе и работнике его Балде» А. П.Завалова, представившего главного героя в образе всесильного богатыря. Его фигура в энергичном повороте возвышается над центральной композицией, все остальные персонажи обращены к нему: кто взирает со страхом и мольбой, кто — с восхищением и радостью. Под ним фонтаном волн и брызг вздыбилась вода, вытолкнув на поверхность старого беса, молящего о пощаде.

Исключительна своей театрализованной, постановочной трактовкой и сложнейшим исполнением деталей скульптурная композиция из трех частей на тему «Сказки о попе и работнике его Балде» А. П.Завалова, представившего главного героя в образе всесильного богатыря. Его фигура в энергичном повороте возвышается над центральной композицией, все остальные персонажи обращены к нему: кто взирает со страхом и мольбой, кто — с восхищением и радостью. Под ним фонтаном волн и брызг вздыбилась вода, вытолкнув на поверхность старого беса, молящего о пощаде.

Неспокойная динамика в развитии действия и характеристики фигур, сказочный «реализм» изображения, могучая фантазия автора, воплощенная в чудищах болотных, карикатурность отрицательных персонажей — попа и попадьи, некоторая романтичность образов девушки и мальчика, тянущихся к главной фигуре композиции, и, наконец, определенный социальный контекст этого произведения вызывают восхищение. Дитя своего времени, триптих выражает идеал своего утопического мира, цельный по форме и содержанию.

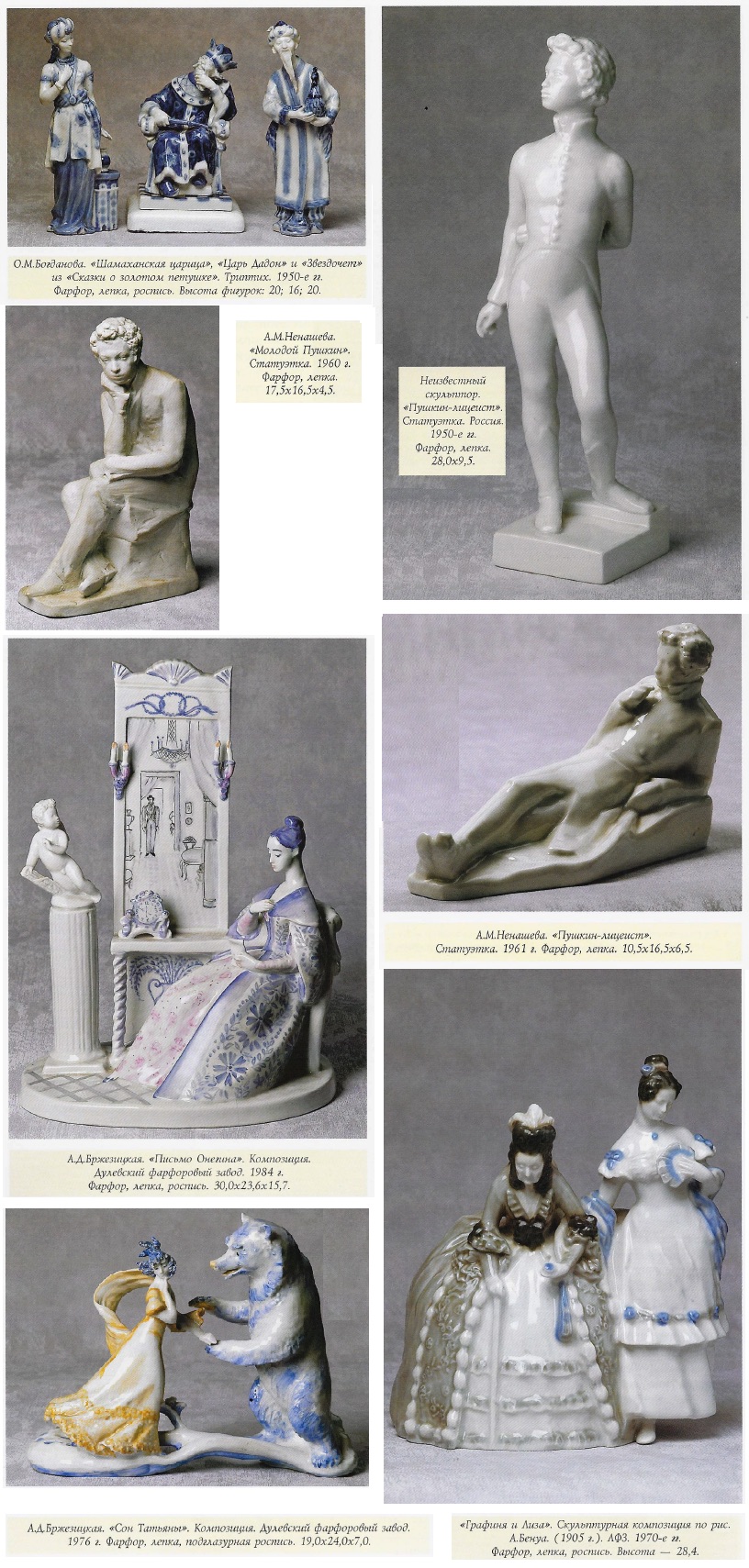

Конец 1950-х годов — время рождения трехчастной композиции О.М.Богдановой, иллюстрирующей «Сказку о золотом петушке». Три персонажа — царь Дадон, Звездочет и Шамаханская царица — небольшие фигурки, легко компонующиеся друг с другом, сохраняют условную роспись голубым цветом, не закрывающую полностью белый фон. Мягкие, сглаженные контуры, фигуры склоняются друг к другу в свободном повороте, без напряжения, без конфликта. Они исполнены грации, столь свойственной действительно изящному произведению.

В конце 1950-х, в 1960-е годы особое отношение к Пушкину, как романтизированному образу, было воспринято целым поколением молодых художников. Повышенный интерес к личности поэта, его окружению, друзьям- декабристам возник под влиянием новых работ литераторов, публикаций исследователей-историков жизни и творчества поэта. Особенно трепетное отношение к лицейским годам жизни Пушкина сказалось на творчестве А.М. Ненашевой, выпустившей в свет серию фарфоровых статуэток — «Пушкин-лицеист», «Молодой Пушкин». Их отличает стремление внести в скульптуру элементы жанра, сохранив при этом чистоту незакрашенного фарфора, коснувшись его легкой позолотой, чтобы отметить контуры деталей. Такова стилистика и небольшой статуэтки «Пушкин-лицеист», где юный поэт за столом застыл в задумчивости над рукописью, выполненной на Ленинградском фарфоровом заводе, или стоящая фигурка юного лицеиста в повороте, с заложенной за спину рукой, работы неизвестного художника.

Тема Пушкина, безусловно, трудная — и потому, что многоплановая, и потому, что чрезвычайно популярна у поколений художников, поэтому создать, как говорится, собственный образ поэта — задача непростая. Каждое время по-своему высказывает свое отношение к гению русской литературы. В творчестве А.Д.Бржезицкой немало пластических композиций, отражающих тонкую манеру передачи пушкинских персонажей. «Сон Татьяны» по мотивам «Евгения Онегина» дожницы, которую отличают легкость и изящество пластического языка, свобода движения и психологическая конкретность запечатленного момента.

Тема Пушкина, безусловно, трудная — и потому, что многоплановая, и потому, что чрезвычайно популярна у поколений художников, поэтому создать, как говорится, собственный образ поэта — задача непростая. Каждое время по-своему высказывает свое отношение к гению русской литературы. В творчестве А.Д.Бржезицкой немало пластических композиций, отражающих тонкую манеру передачи пушкинских персонажей. «Сон Татьяны» по мотивам «Евгения Онегина» дожницы, которую отличают легкость и изящество пластического языка, свобода движения и психологическая конкретность запечатленного момента.

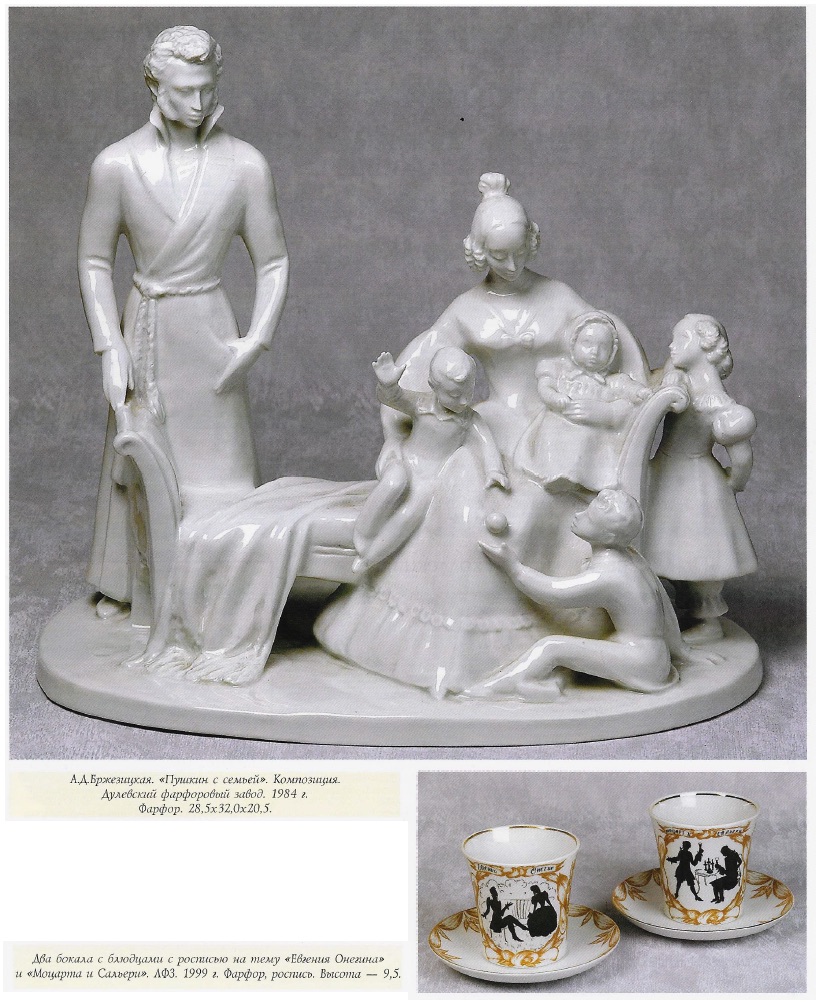

Многофигурная композиция, изображающая семейство Пушкина в интерьере, удовлетворяет своей занимательностью, равновесием фигур, отсутствием красок. Белый глазурованный фарфор возносит «святое семейство» на идиллическую высоту, позволяя насладиться вневременной гармонией, замысленной автором.

Пока большая скульптура искала свои пути воплощения образа, фарфоровый эквивалент довольствовался малым, повторяя старые образцы. К 200-летнему юбилею на ЛФЗ была выпущена серия бокалов с блюдцами, расписанными по мотивам произведений Пушкина. Мастерски выписанные изящные силуэтные композиции превосходно оттенили нейтральный фон бокалов.

Пока большая скульптура искала свои пути воплощения образа, фарфоровый эквивалент довольствовался малым, повторяя старые образцы. К 200-летнему юбилею на ЛФЗ была выпущена серия бокалов с блюдцами, расписанными по мотивам произведений Пушкина. Мастерски выписанные изящные силуэтные композиции превосходно оттенили нейтральный фон бокалов.

Но в целом изделия, выполненные к юбилею, выявили мелочную трактовку темы, невозможность создать достойное фигуре Пушкина воплощение в изобразительной пушкиниане конца XX века.

Татьяна ХВОРЫХ

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 28 (июнь 2005), стр.6