Долгое время — практически 150 лет до начала XX дека — самовар был неотъемлемой частью русского быта. Купцы пили чай до «ключей», то есть до такого состояния, когда подвешенная на поясе связка ключей принимала горизонтальное положение. «Водогрейный для чаю сосуд с трубою и жаровнею внутри» — такое описание самовара находим мы в словаре В.И.Даля. В Западной Европе самовар называли просто «русской чайной машиной».

Долгое время — практически 150 лет до начала XX дека — самовар был неотъемлемой частью русского быта. Купцы пили чай до «ключей», то есть до такого состояния, когда подвешенная на поясе связка ключей принимала горизонтальное положение. «Водогрейный для чаю сосуд с трубою и жаровнею внутри» — такое описание самовара находим мы в словаре В.И.Даля. В Западной Европе самовар называли просто «русской чайной машиной».

Жаровые самовары давно вышли из употребления, в наши дни их вытеснили чайники и электрические самовары. Однако в связи с массовой застройкой пригородов и возросшей тягой населения к проживанию вне городских условий их значение как бытовых приборов, утраченное за последнее время, опять начинает возрастать. Популярность русского самовара вполне объяснима — он 99 всегда был своеобразным олицетворением русского гостеприимства и радушия, располагал к задушевной беседе и наполнял дом радостью, спокойствием и уютом.

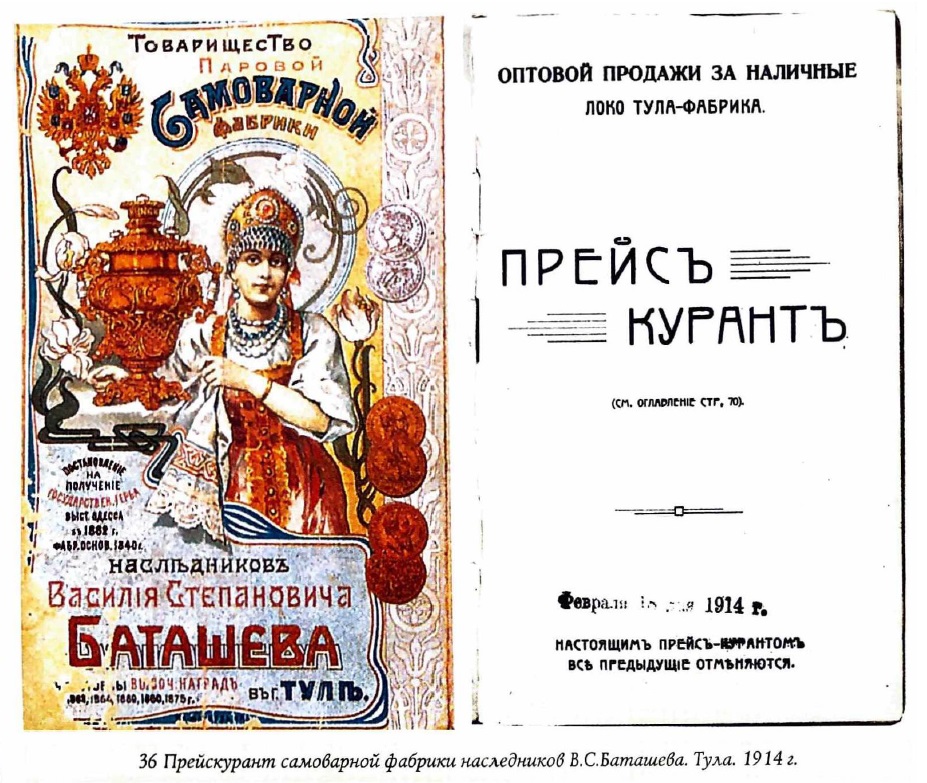

Современный российский антикварный рынок довольно успешно снабжает всех желающих старинными самоварами, многие из которых являются прекрасными произведениями прикладного искусства. Этого антикварного товара на рынке достаточно, но его качество и художественные достоинства различны. Самовары отличаются друг от друга временем изготовления, внешним видом, объемом, материалом, из которого они сделаны, ценой и т.д. Покупателю сложно во всем этом разобраться, если он, конечно, не оператор антикварного рынка, хотя и операторы порой не знают, как оценить тот или иной самовар — так много их разновидностей. Ведь, скажем, одно только «Товарищество паровой самоварной фабрики наследников Василия Степановича Баташева» в Туле выпускало более 50 различных форм самоваров. Не отставали от этих наследников и наследники (сыновья) И.Ф.Капырзина, тоже владевшие паровой самоварной фабрикой, но выпускавшие еще больше самоваров разных форм и размеров. А если учесть и других производителей — БТ. Тейле с сыновьями, Шемариных, Воронцовых, К.Я.Пеца, А.Х. Матиссена, Ф.Н. Дубинина, Р.Плевкевича, И. Фраже и других — в крупных и мелких городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Варшаве, Данилове, Осташкове, Киржаче и т.д.), то становится очевидной необходимость определить методы расчета цены этого весьма популярного рыночного товара, что не так-то и просто.

Что почем? Вот главный вопрос любого рынка, в том числе и антикварного. Ответить на него можно лишь зная практически все о товаре, вплоть до провенанса, то есть происхождения вещи и истории ее бытования в известных коллекциях, особенно когда речь идет об эксклюзивных самоварах. Но, кроме этого, покупателю необходимо владеть информацией о состоянии данного раздела антикварного рынка в целом, по крайней мере, в регионе, где этот товар приобретается.

Что почем? Вот главный вопрос любого рынка, в том числе и антикварного. Ответить на него можно лишь зная практически все о товаре, вплоть до провенанса, то есть происхождения вещи и истории ее бытования в известных коллекциях, особенно когда речь идет об эксклюзивных самоварах. Но, кроме этого, покупателю необходимо владеть информацией о состоянии данного раздела антикварного рынка в целом, по крайней мере, в регионе, где этот товар приобретается.

Решение такой сложной проблемы при наличии обильного фактологического материала, обеспеченного отечественным антикварным рынком, практически всегда связано с определенной систематизацией предмета исследования. Воспользуемся этим приемом и мы. Разделим условно самовары на три группы. Первая группа — самовары редкие, как правило, сработанные из дорогих материалов, на высоком художественном уровне известными мастерами или ювелирами. Такие самовары нечасто попадают на рынок и, увы, цены здесь определяет продавец, покупателю остается либо согласиться с ней, либо начать поиск самоваров другой ценовой категории. вторая группа — самовары с хорошим уровнем художественной проработки и нестандартной формой, как правило, посеребренные гальваническим способом либо плакированные серебром. Естественно, таких самоваров гораздо больше, чем предметов первой группы, и здесь продавец и покупатель могут достигнуть консенсуса. Но и в этом случае покупатель, чтобы не прогадать, должен иметь определенное представление о состоянии рынка и о потребительских свойствах приобретаемого товара. Третья группа — самовары обыкновенные, чисто функциональные. Как правило, их стоимость во многом определяет сам покупатель, предлагая ту цену, которую он готов заплатить. Но и в этом случае ему необходимо знать конъюнктуру рынка на подобного рода предметы. Самовары третьей группы преобладают.

А теперь рассмотрим выделенные группы более подробно с точки зрения особенностей торгового оборота самоваров на российском антикварном рынке.

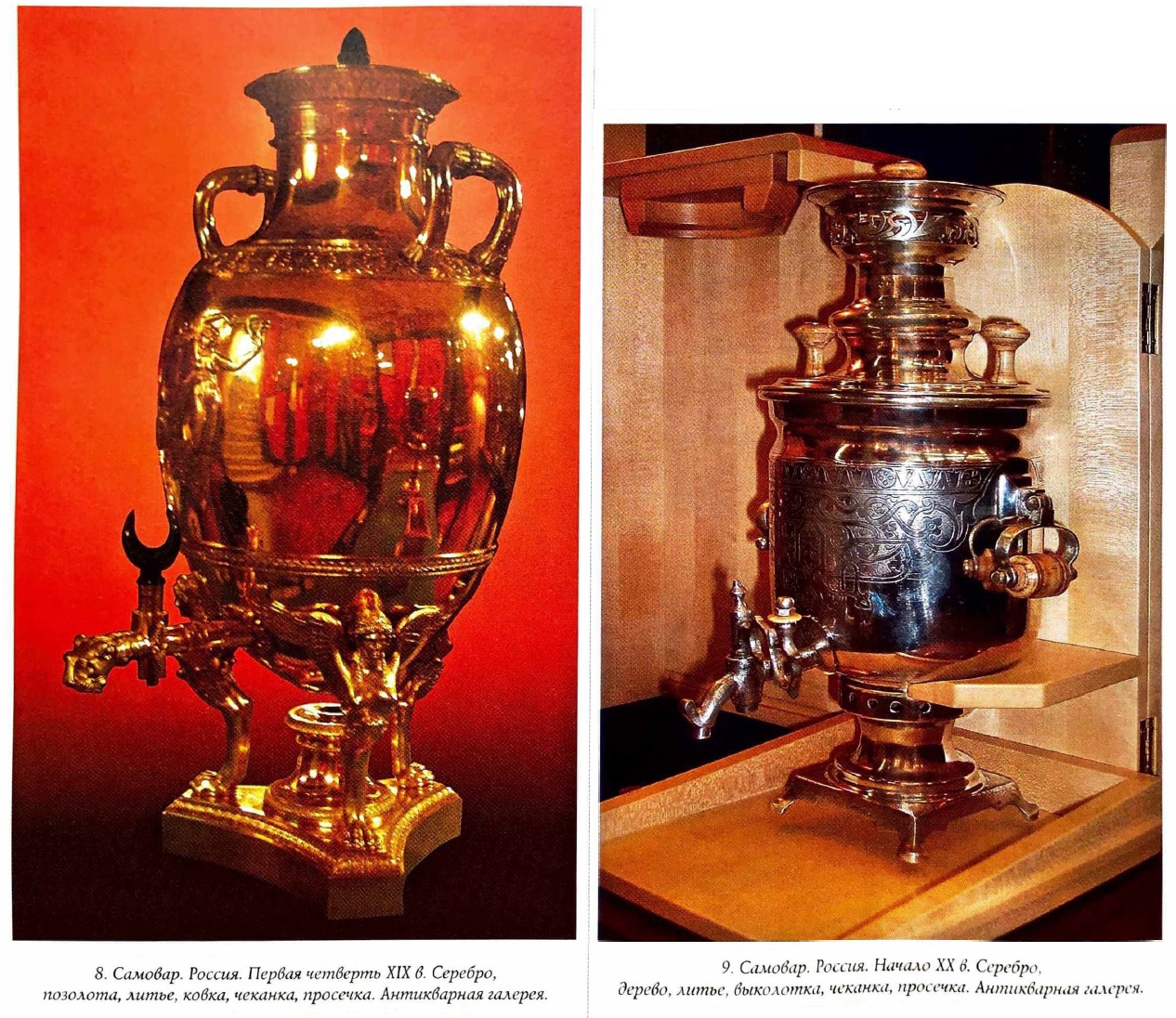

Первая группа. Самовары экстра-класса. В основном их изготовляли по индивидуальным заказам в единственном экземпляре или малыми сериями. К примеру, если в конце XVIII века формы обычных (бытовых) самоваров нередко повторяли облик традиционной русской посуды, то уже в первой трети XIX века они появляются и в форме античной вазы, и в форме античной урны с декора

тивными деталями в виде цветочных гирлянд, листьев аканта, пальметт. Как правило, их пластика и декор выдержан в стиле русской классики и ампира, а благодаря своей богатой художественной отделке они становились предметами декоративно-прикладного искусства, которые в русской дворянской усадьбе использовали скорее в качестве украшения интерьера, чем в качестве сосудов для приготовления чая. Заказные самовары мастерили, как правило, из серебра, реже — из посеребренной меди либо из материала, получаемого в результате плакирования меди серебром, и очень редко — просто из меди или латуни. Вот тому несколько примеров.

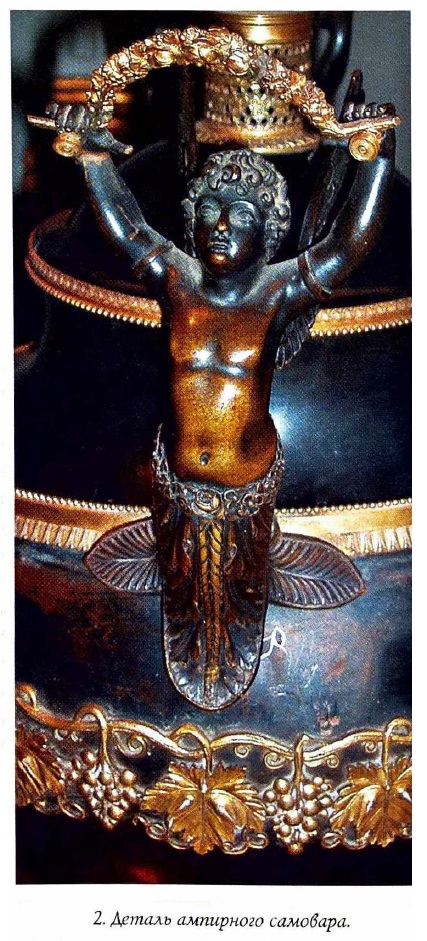

Редкий экземпляр самовара, выполненного в стиле ампир, представлен на иллюстрации 1. Форма его — классическая ваза, покоящаяся на бронзовом квадратном основании, декорированном растительным узором, с четырьмя круглыми с вертикальной насечкой ножками. Тулово украшено позолоченным ажурного литья бронзовым поясом в виде лозы с листьями и гроздьями винограда. Верток крана оформлен в виде маленькой птицы, слив — стилизованная морда коня, ручки — крылатые божества с цветочными гирляндами. На крышке полукруглой формы размещена вертикальная цилиндрическая конфорка со множеством просечек, заканчивающаяся круглой, выступающей за границы конфорки, платформой. Заглушка выполнена в виде огненного бутона. Поддувало расположено в основании вазы и скрыто фигурной решеткой. Основной материал, из которого сделан самовар, — бронза и медь. Тулово патинировано, а большинство деталей покрыты позолотой.

Укажем основные особенности самовара, которые в данном конкретном случае важны для определения его цены. 1) Время изготовления — первая треть XIX века. 2) Художественный стиль — ампир, любимый многими коллекционерами. 3) Качество исполнения самовара — высокое. 4) Самовары такого уровня исполнения на российском антикварном рынке практически не встречаются. Видимо, ориентируясь именно на эти особенности, антикварный салон установил эстимейт самовара — $50 000. Много это или мало? Для сравнения: французские каминные часы первой четверти XIX века, подписанные талантливым бронзолитейщиком Томиром, на одном из последних российских Антикварных салонов продавались за меньшую сумму. Таких примеров несколько. Отметим еще одно обстоятельство. Каких-либо клейм, помогающих установить место производства и мастера-изготовителя, на самоваре нет. Отмеченные факторы позволяют сделать вывод о том, что стоимость этого антикварного товара завышена.

Укажем основные особенности самовара, которые в данном конкретном случае важны для определения его цены. 1) Время изготовления — первая треть XIX века. 2) Художественный стиль — ампир, любимый многими коллекционерами. 3) Качество исполнения самовара — высокое. 4) Самовары такого уровня исполнения на российском антикварном рынке практически не встречаются. Видимо, ориентируясь именно на эти особенности, антикварный салон установил эстимейт самовара — $50 000. Много это или мало? Для сравнения: французские каминные часы первой четверти XIX века, подписанные талантливым бронзолитейщиком Томиром, на одном из последних российских Антикварных салонов продавались за меньшую сумму. Таких примеров несколько. Отметим еще одно обстоятельство. Каких-либо клейм, помогающих установить место производства и мастера-изготовителя, на самоваре нет. Отмеченные факторы позволяют сделать вывод о том, что стоимость этого антикварного товара завышена.

Другой пример из этой же группы вещей — самовар «Леший» работы московской фабрики Карла Фаберже (илл. 3,4). Выполненный в необычной стилистике, подсказанной русскими народными сказками, он представляет собой классический образец этого вида изделий — вазу с двумя ручками, поверхность которой трансформирована в стилизованную голову человекообразного существа, причем оттопыренные ручки выглядят, как уши этого хорошо известного нам с детства персонажа русской мифологии. Сучок с листьями формирует слив, а несколько других веточек образуют ручки на тулове и крышке самовара. Верток крана — это несколько соединенных вместе листочков. Ажурное основание-поддувало в виде переплетенных древесных корней и веток дополняет общий вид этого редкостного предмета декоративно-прикладного искусства. Самовар изготовлен из серебра, отдельные его части позолочены. На основании — клеймо фирмы «К.Фаберже». Дата изготовления между 1899—1908 годами.

Судьба этого самовара необычна: принадлежал кому-то из императорской семьи, вывезен из России в 1917 году, в последние годы несколько раз выставлялся на продажу на аукционах «Сотбис» в Лондоне с эстимейтом 80 000 — 120 000 фунтов стерлингов. В 2004 году был куплен за 274 400 фунтов стерлингов одним из российских антикваров и возвращен в Россию. Показательно, что на аукционе в рекламных проспектах, изданных для английской публики, лот этого самовара сопровождался нестандартными пояснениями: кто такой леший, как он пугает взрослых и детей, что он ест, пьет и т.д. Любопытен даже сам факт изготовления самовара «Леший» московским отделением фирмы «К.Фаберже». Дело в том, что в Санкт-Петербурге ювелиры Я.Армфельдт и С.Э.Вякева, владевшие автономными и независимыми мастерскими, но работавшие по контрактам на фирму «К.Фаберже», выпускали предметы для сервировки стола, самовары и бутылочные передачи из серебра (эскизы предметов, разумеется, были К.Фаберже), но художественная составная этих изделий в основном была европейской. Московский филиал фирмы работал в этом же художественном русле. Однако ряд вещей им был выполнен в «неорусском стиле» начала XX века. Скорее всего, это объясняется художественными пристрастиями работавших здесь художников — мастера С.И.Навозова, ювелиров А.И.Оливьера и Н.Г.Прудникова, художника и архитектора Ф.О.Шехтеля, лучших учащихся Строгановского училища, занятых в некоторых проектах московской фабрики, и др. Итогом их творческих фантазий и стал уникальный самовар «Леший».

Уточним обстоятельства, которые в данном случае важны для определения цены товара. 1) Самовар изготовлен на фабрике всемирно известного ювелира — Карла Фаберже, что удостоверено клеймом фирмы. 2) Само изделие — эксклюзивное. 3) Провенанс самовара известен. Для изделия с брендом Фаберже этих трех показателей для оценки стоимости товара вполне достаточно. Но здесь у нас есть дополнительная информация — «Леший» был продан на аукционе «Сотбис» в 2004 году за сумму, примерно равную $500000. Эстимейт «Лешего» в России в несколько раз больше. Хорошо известно, что антиквариат любой национальной культуры пользуется исключительным спросом у ее носителей, которые предлагают за него большие суммы. Купленные за границей предметы возвращаются на родину и оседают в своей исторической среде. Это все так, но рынок есть рынок, и вряд ли можно столь резко нарушать сложившуюся конъюнктуру цен, даже если это и изделие фирмы Карла Фаберже.

Уточним обстоятельства, которые в данном случае важны для определения цены товара. 1) Самовар изготовлен на фабрике всемирно известного ювелира — Карла Фаберже, что удостоверено клеймом фирмы. 2) Само изделие — эксклюзивное. 3) Провенанс самовара известен. Для изделия с брендом Фаберже этих трех показателей для оценки стоимости товара вполне достаточно. Но здесь у нас есть дополнительная информация — «Леший» был продан на аукционе «Сотбис» в 2004 году за сумму, примерно равную $500000. Эстимейт «Лешего» в России в несколько раз больше. Хорошо известно, что антиквариат любой национальной культуры пользуется исключительным спросом у ее носителей, которые предлагают за него большие суммы. Купленные за границей предметы возвращаются на родину и оседают в своей исторической среде. Это все так, но рынок есть рынок, и вряд ли можно столь резко нарушать сложившуюся конъюнктуру цен, даже если это и изделие фирмы Карла Фаберже.

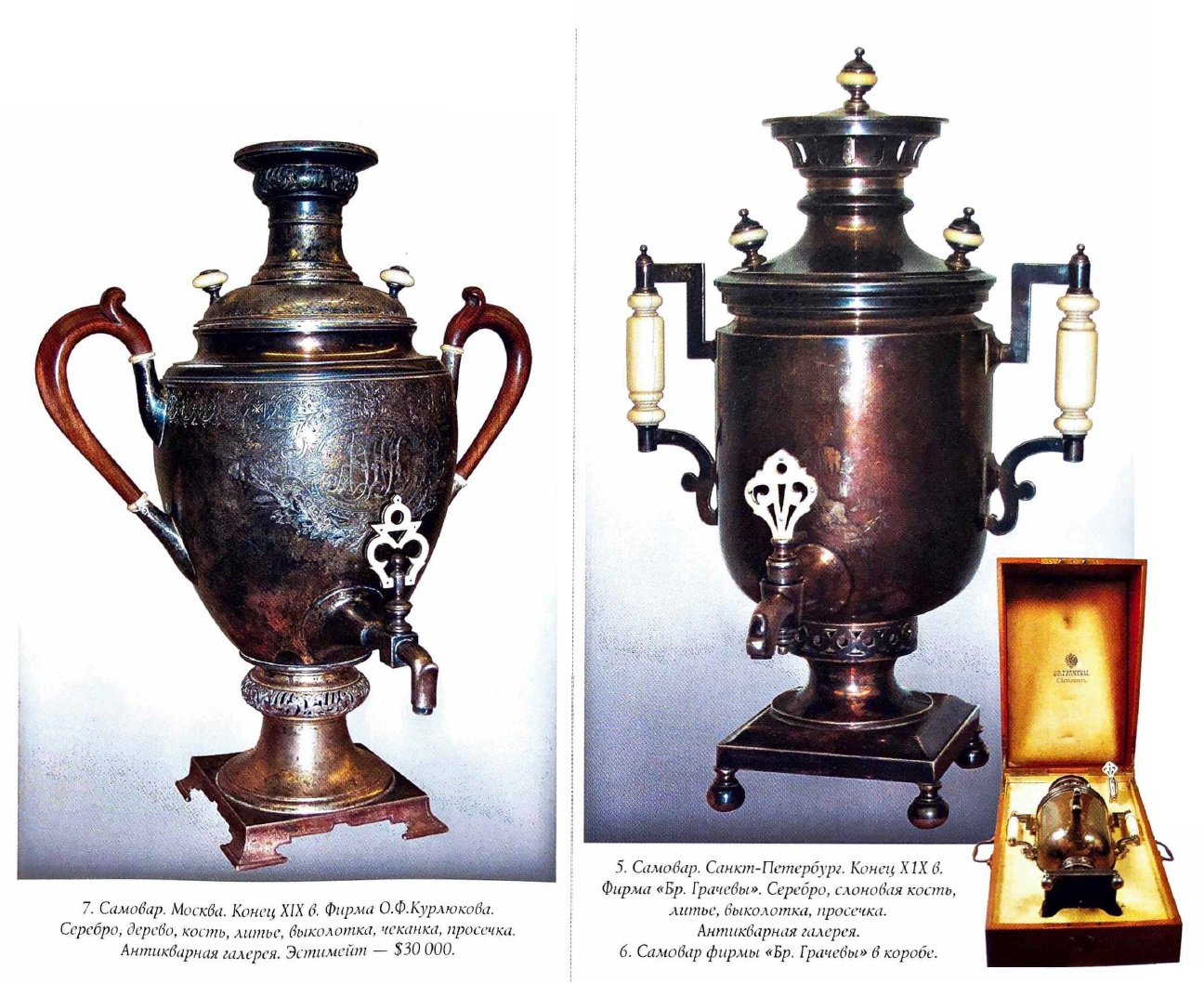

И третий для данной группы пример — самовар фирмы «Братьев Грачевых» (илл. 5, 6). Самовар как предмет, объединяющий в себе и утилитарные свойства, высокую декоративность, оказался привлекательным не только для К.Фаберже, но и для многих других ювелиров (илл. 7 — 9), в том числе и для братьев Грачевых — прославленных мастеров, Поставщиков Двора Его Императорского Величества. Фирма братьев Грачевых была основана в 1866 году Гавриилом Петровичем Грачевым, приобрела известность в 70-е годы XIX века, когда к управлению пришли его сыновья Михаил и Семен, образовавшие «Товарищество братьев Грачевых». За свои работы (предметы быта, туалета, скульптуру, столовые и чайные сервизы, посуду в разных исторических стилях) Грачевы получили много самых высоких наград и на международных, и на всероссийских промышленных выставках. Судя по всему, известные российские мастера учли тот факт, что во второй половине XIX века самовар приобрел огромную популярность в России, и благодаря своему богатому опыту в ювелирном искусстве создали оригинальный эталонный вариант дорогого водогрейного прибора, который мог быть использован как по прямому назначению, так и как высокохудожественный предмет, украшающий домашний интерьер.

Тулово самовара «Товарищества братьев Грачевых» — самой распространенной формы — банки, слив достаточно простой — в виде стилизованной конской головы, а вот верток сделан из слоновой кости и имеет изысканную фигурную форму с многочисленными сквозными прорезями. Основание самовара — литое, многоярусное, заканчивающееся четырьмя шарообразными ножками. Поддувало круглой формы просечено многочисленными отверстиями различной конфигурации. На тулове вертикально расположены ручки, устроенные таким образом, что в центральной части каждой из них помещаются довольно массивные цилиндрические вставки из слоновой кости. Крышка самовара — сплошная круглая, с паровичком и шарообразными хватками с прокладками из слоновой кости. Хваток на заглушке устроен аналогично. Конфорка имеет довольно сложную конфигурацию с многочисленными вертикальными просечками сложной формы. Материал самовара — серебро 84 пробы. Его общая высота — 39 см. Нет необходимости перечислять все достоинства самовара, но отметим два важных обстоятельства. Первое — высочайшее качество исполнения, второе — самовары этих ювелиров практически не встречаются на антикварном рынке России. Этого достаточно, чтобы цена самовара «Братьев Грачевых» достигла весьма высокой планки. И, как часто говорят на отечественных рынках, — «или бери или уходи».

Тулово самовара «Товарищества братьев Грачевых» — самой распространенной формы — банки, слив достаточно простой — в виде стилизованной конской головы, а вот верток сделан из слоновой кости и имеет изысканную фигурную форму с многочисленными сквозными прорезями. Основание самовара — литое, многоярусное, заканчивающееся четырьмя шарообразными ножками. Поддувало круглой формы просечено многочисленными отверстиями различной конфигурации. На тулове вертикально расположены ручки, устроенные таким образом, что в центральной части каждой из них помещаются довольно массивные цилиндрические вставки из слоновой кости. Крышка самовара — сплошная круглая, с паровичком и шарообразными хватками с прокладками из слоновой кости. Хваток на заглушке устроен аналогично. Конфорка имеет довольно сложную конфигурацию с многочисленными вертикальными просечками сложной формы. Материал самовара — серебро 84 пробы. Его общая высота — 39 см. Нет необходимости перечислять все достоинства самовара, но отметим два важных обстоятельства. Первое — высочайшее качество исполнения, второе — самовары этих ювелиров практически не встречаются на антикварном рынке России. Этого достаточно, чтобы цена самовара «Братьев Грачевых» достигла весьма высокой планки. И, как часто говорят на отечественных рынках, — «или бери или уходи».

Вторая группа. Как правило, самовары редких форм выполнены из посеребренной латуни, реже — из накладного серебра или мельхиора, меди или латуни. В эту группу попадают многие польские самовары, отличающиеся особой изысканностью, ряд самоваров, выполненных в «самоварной столице» — Туле, в Москве и ряде других промышленных центров. Особое положение в этой группе занимают самовары, изготовленные в Варшаве, где самой известной и продуктивной была фирма «Фраже». Названа фирма так в честь ее основателя Иосифа Фраже (1797—1867), организовавшего первую в Варшаве гальваническую лабораторию, где самовары из латуни, меди, мельхиора гальваническим методом покрывали тонким слоем серебра. Фирма просуществовала до начала XX века, снабжая своими изделиями многие города Российской империи. «Фраже» — так стали называть наборы чайной посуды и другие предметы для сервировки стола, изготовленные в Польше не только на фабрике И. Фраже, но и на фабриках В. Норблина, Р. Плевкевича и других. Недорогие посеребренные самовары этих фирм, украшенные гравировками, литыми маскаронами и гирляндами, были очень популярны вплоть до 1910-х годов. По существу, название фирмы И.Фраже стало нарицательным, своего рода товарным знаком для всей группы предметов из посеребренной латуни. В то же время распространять этот товарный знак на продукцию фирм ВНорблина и Р.Плевкевича, тоже выпускавших самовары, было бы не совсем верно, поскольку это были весьма крупные, преуспевающие и самостоятельные предприятия. Так, Винсент Норблин владел фабрикой по производству бронзовых и серебряных изделий, открытой еще его отцом в начале XIX века. В 1893 году «Норблин и К°», Братья Бух и «Темлер и К°» организовали «Акционерное Общество Фабрик по металлу Норблина, Братьев Бух и Т.Вернера». Р.Плевкевич был совладельцем довольно известного в те годы «Общества фабрики посеребренных и позолоченных металлических изделий Плевкевич и К°».

Опишем несколько самоваров этой группы, чтобы прояснить общие для них свойства, определяющие их позиции на российском антикварном рынке, и установим стоимостные пределы, в которые они заключены.

Один из великолепных образцов самоваров фирмы Р.Плевкевича изготовлен из плакированного серебром мельхиора в 80-х гг. XIX века (илл. 10). Тулово его — анти- кизированная ваза с двумя ручками в виде растительных побегов, украшенных маскаронами сатиров. Основания ручек перфорированы термоотводными отверстиями и отделены от верхних частей костяными прокладками. Нижняя часть тулова украшена живописным ложчатым декором, средняя части вазы — нитью «жемчужника». Слив — литой, в виде стилизованной головы коня с пробковым ключом. Верток отлит в форме цветка с ажурным декором. Верхний бортик тулова декорирован пояском из овоидов, толерантным схожему фризу на крышке самовара, дополненной двумя хватками с костяными вставками. Конфорка — с вертикальными просечками и растительным орнаментом в виде цветочных розеток. Заглушка тоже художественно оформлена и снабжена таким же хватком, как на крышке. Поддувало оснащено круглыми просечками. Основание — литое, с двумя поясками орнаментов овоидного типа, заканчивающееся четырьмя фигурными ножками из стилизованных растительных побегов. Емкость самовара — 4 литра. Клеймо — «Plewkiewic w Warszawie».

Один из великолепных образцов самоваров фирмы Р.Плевкевича изготовлен из плакированного серебром мельхиора в 80-х гг. XIX века (илл. 10). Тулово его — анти- кизированная ваза с двумя ручками в виде растительных побегов, украшенных маскаронами сатиров. Основания ручек перфорированы термоотводными отверстиями и отделены от верхних частей костяными прокладками. Нижняя часть тулова украшена живописным ложчатым декором, средняя части вазы — нитью «жемчужника». Слив — литой, в виде стилизованной головы коня с пробковым ключом. Верток отлит в форме цветка с ажурным декором. Верхний бортик тулова декорирован пояском из овоидов, толерантным схожему фризу на крышке самовара, дополненной двумя хватками с костяными вставками. Конфорка — с вертикальными просечками и растительным орнаментом в виде цветочных розеток. Заглушка тоже художественно оформлена и снабжена таким же хватком, как на крышке. Поддувало оснащено круглыми просечками. Основание — литое, с двумя поясками орнаментов овоидного типа, заканчивающееся четырьмя фигурными ножками из стилизованных растительных побегов. Емкость самовара — 4 литра. Клеймо — «Plewkiewic w Warszawie».

Столь же великолепен и другой самовар, изготовленный в той же манере (илл. 11). Он тоже выполнен в форме вазы из посеребренного мельхиора с двумя ручками в виде цветочных побегов. Изготовлен на фабрике Б.Геннеберга (клеймо на чашке зольника — «HENNEBERG — WARSZAWA — 985»), где кроме самоваров производилась различная столовая посуда — вазы, сахарницы, подстаканники и т.д. Время изготовления — середина XIX века, стиль — поздний ампир, на лицевой стороне тулова расположен картуш для подарочной надписи, украшенный гирляндой из роз, перевязанной бантом. Обычно такие картуши устанавливались на заказных свадебных самоварах. В целом декор самовара построен на контрасте гладкой посеребренной поверхности тулова и различных декоративных элементов в виде растительных побегов. Это ручки, растительное обрамление картуша, рельефные гирлянды на литом основании закругленной формы, сами ножки основания, представляющие собой растительные завитки в сочетании с львиными маскаронами. Слив — литой, в виде стилизованной головы лошади с перекидным ключом с костяным хватком в центре. Ручки эффектно разделены термоизоляционными костяными шайбами. Верх тулова декорирован цветочным растительным побегом, перевитым лентой. Поддувало украшено просечным растительным декором. Конфорка — единое целое с крышкой, сложной формы, с верхней платформой, узорными просечками, соответствующими просечкам поддувала, в верхней части есть поясок с орнаментом из накладного серебра. Емкость самовара — 6 литров.

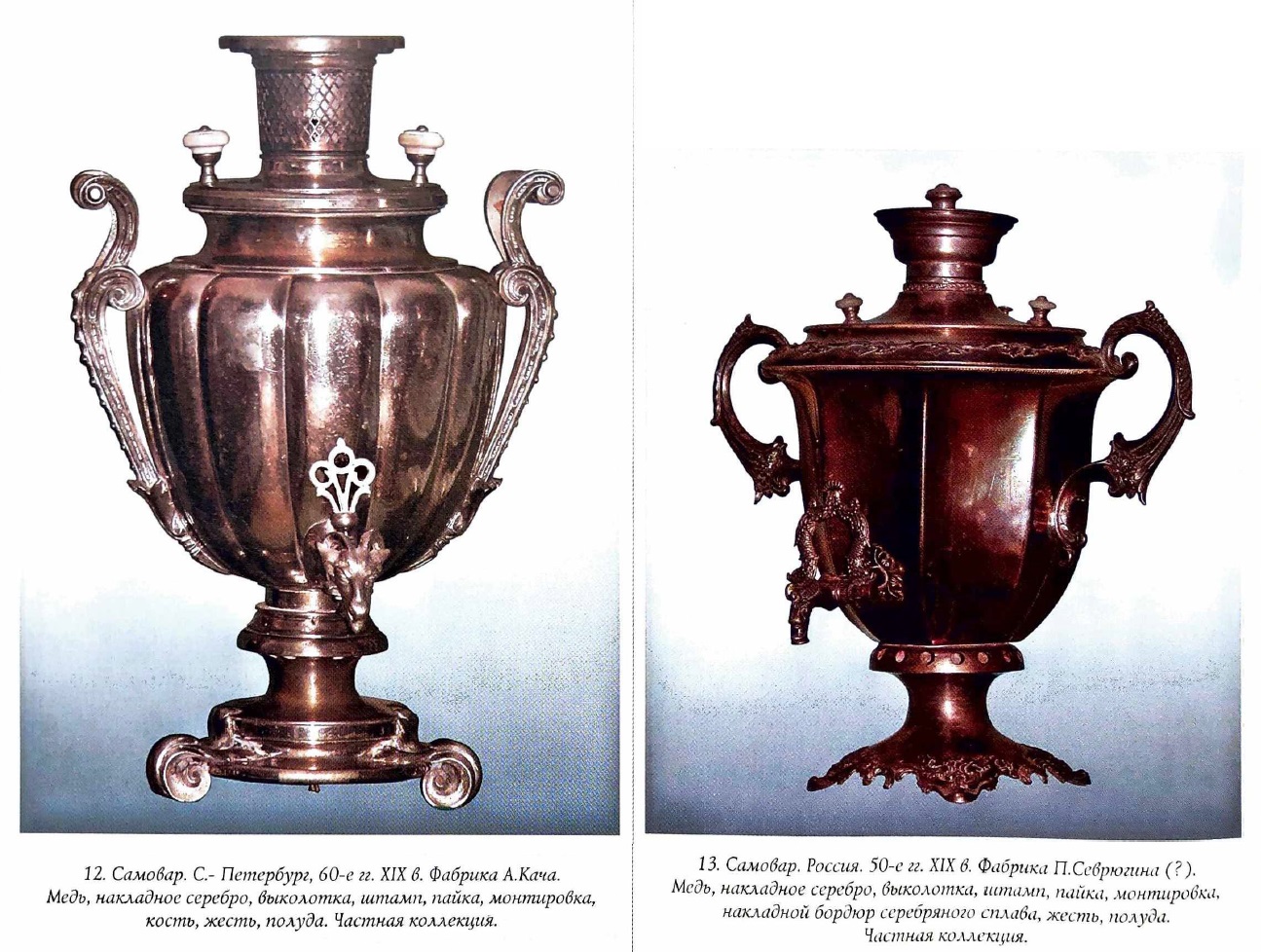

Для полноты картины опишем еще два самовара (илл. 12,13). Общее у них то, что они выполнены в стиле второго рококо, в 60-е годы XIX века. Тулово одного из них разделено крупными вертикальными долями, другого — обозначено крупными гранями. Ручки самоваров — в виде растительных побегов. Необычна форма их краников: в одном случае — это стилизованная голова барана, кроме того, у крана есть пробочный ключ и двусторонний костяной хваток в виде узорчатой пластины. В другом случае — он отлит в виде стилизованной лошадиной головы и снабжен перекидным ключом, изображающим двух дельфинов, соприкасающихся в центре ключа хвостами. Оба самовара изготовлены из меди, плакированной серебром. Объем каждого — 7 литров. На основании одного из самоваров (илл. 12) выбито клеймо «А. Качъ». Во многом удачные и высококачественные самовары А. Кача пользовались большой популярностью в России. Цена на них варьировалась от 130 до 150 рублей. Естественно, приобрести их могли только весьма состоятельные покупатели. Высокая стоимость самоваров А.Кача отчасти объясняется дорогой техникой плакирования. Дело в том, что для изготовления самоваров в сложной технике накладного серебра требовалось несколько пластин одинакового размера: одна — медная, более толстая, другая — серебряная, значительно тоньше. Обе пластины пересыпали порошком буры, накладывали одну на другую и закрепляли неподвижно, после чего накаляли докрасна. Полученную медную пластину, покрытую серебром, подвергали прокату между вальцами. Отдельно изготовленные части спаивали, а различные накладки, выполненные в технике штамповки и необходимые по стилю для украшения, затем напаивали на тулово самовара. Как видно из описания, процесс этот был весьма трудоемким и, соответственно, дорогим.

Для полноты картины опишем еще два самовара (илл. 12,13). Общее у них то, что они выполнены в стиле второго рококо, в 60-е годы XIX века. Тулово одного из них разделено крупными вертикальными долями, другого — обозначено крупными гранями. Ручки самоваров — в виде растительных побегов. Необычна форма их краников: в одном случае — это стилизованная голова барана, кроме того, у крана есть пробочный ключ и двусторонний костяной хваток в виде узорчатой пластины. В другом случае — он отлит в виде стилизованной лошадиной головы и снабжен перекидным ключом, изображающим двух дельфинов, соприкасающихся в центре ключа хвостами. Оба самовара изготовлены из меди, плакированной серебром. Объем каждого — 7 литров. На основании одного из самоваров (илл. 12) выбито клеймо «А. Качъ». Во многом удачные и высококачественные самовары А. Кача пользовались большой популярностью в России. Цена на них варьировалась от 130 до 150 рублей. Естественно, приобрести их могли только весьма состоятельные покупатели. Высокая стоимость самоваров А.Кача отчасти объясняется дорогой техникой плакирования. Дело в том, что для изготовления самоваров в сложной технике накладного серебра требовалось несколько пластин одинакового размера: одна — медная, более толстая, другая — серебряная, значительно тоньше. Обе пластины пересыпали порошком буры, накладывали одну на другую и закрепляли неподвижно, после чего накаляли докрасна. Полученную медную пластину, покрытую серебром, подвергали прокату между вальцами. Отдельно изготовленные части спаивали, а различные накладки, выполненные в технике штамповки и необходимые по стилю для украшения, затем напаивали на тулово самовара. Как видно из описания, процесс этот был весьма трудоемким и, соответственно, дорогим.

А.Кач издавал прейскурант своей продукции, на котором было указано: «Фабрика мельхиоровых изделий и бронзы АЛЕКС. КАЧЪ ВЪ С.-Петербурге на Невском проспекте, против Думы, в доме Европейской Гостиницы, № 36».

К сожалению, изготовитель другого самовара (илл. 13) доподлинно неизвестен. Предположительно это могли быть фабрики П.Севрюгина или К.Пеца.

Обобщение практики антикварного рынка показывает, что ценовой диапазон самоваров второй группы находится в пределах $3000 — 10 000. Что же влияет на их стоимость? Прежде всего обратим внимание на то, что практически у всех самоваров второй группы примерно одинаковый объем — 5—7 литров. Поэтому этот фактор из дальнейшего рассмотрения исключим. Но два других фактора для прояснения этого вопроса существенны. Первый — время производства и чистота художественного стиля, второй — материалы, из которых самовар изготовлен. Дополнительно следует учитывать неординарность воплощения того или иного стиля в конкретном самоваре. К примеру, находящийся в коллекции ГИМа самовар-ваза 1820—1830 годов работы московского мастера Иона Кузнецова, выполненный из латуни, являет собой блестящий пример воплощения ампирного стиля в таком достаточно трудном для этого предмете, как самовар. Несомненно, его с уверенностью можно расположить у верхней планки рассматриваемого ценового интервала. Самовары П.Севрюгина, К.Пеца — более поздние, изготовлены в 60-е годы XIX века, правда, с использованием дорогих материалов, к примеру, накладного серебра, но такой чистоты стиля, как в самоваре Ионы Кузнецова, здесь уже нет. В декоре этих самоваров использованы элементы разных стилей — ампира и рококо. Эти обстоятельства, несомненно, снижают их художественные достоинства, а соответственно — и цену: на антикварном рынке она колеблется в пределах $3000—5000.

Промежуточную ступень в ценовом диапазоне второй группы занимают самовары, объединенные товарным знаком «Фраже». Их художественный стиль более выдержан, а декоративное убранство заметно богаче. Речь идет о самоварах Р.Плевкевича и Б.Геннеберга, описанных выше. Их стоимость, по нашему мнению, должна быть в пределах $5000 — 8000, что и подтверждается практикой антикварного рынка.

Промежуточную ступень в ценовом диапазоне второй группы занимают самовары, объединенные товарным знаком «Фраже». Их художественный стиль более выдержан, а декоративное убранство заметно богаче. Речь идет о самоварах Р.Плевкевича и Б.Геннеберга, описанных выше. Их стоимость, по нашему мнению, должна быть в пределах $5000 — 8000, что и подтверждается практикой антикварного рынка.

Третья группа. Нередко в зажиточных городских семьях было по два самовара: один, дорогой и красивый, — для торжественных случаев, другой, бытовой, — на каждый день. Вот их-то на рынках больше всего, и цена на такие самовары варьируется в пределах $300—3000. Чтобы понять, почему бытовые самовары попадают именно в эту ценовую группу и как они распределяются внутри этого ценового диапазона, необходимо хотя бы в общих чертах представлять себе процесс их производства и его особенности, от чего зависела цена того или иного самовара, а также чем руководствовались изготовители в своей торгово-производственной деятельности. Только после этого можно экстраполировать полученные результаты и выводы на сложившуюся практику ценообразования на современном отечественном рынке антикварных самоваров.

Уникальные штучные самовары создавали талантливые мастера, которых было единицы. Иначе обстояло дело с массовым производством ординарных самоваров, предназначенных для рядового покупателя, не имевшего значительных средств. В этом случае для получения прибыли фабрикант сам стремился максимально диверсифицировать свою продукцию по ценовым группам, чтобы максимально удовлетворить запросы покупателей разного уровня достатка. К примеру, технология производства самых дешевых самоваров основывалась на кооперации и специализации отдельных производителей, ведь самовар — прибор сложный, состоящий из довольно большого количества деталей. Существовали артели, которые изготавливали разные части самовара: одни делали тулово, другие вытачивали ручки, третьи специализировались на подносах, полоскательницах и т. д. Затем все детали доставляли на фабрику, где самовар собирали. На самоварах конца XIX — начала XX века иногда оказывалось несколько клейм с инициалами разных мастеров, например — на «вертке» крана и на крышке самовара. Это подтверждение того, что крышку делал один мастер, а кран отливал другой. Процессы кооперации и специализации, естественно, способствовали снижению себестоимости производства самоваров, а в конечном счете и снижению розничных цен. Следует отметить, что наиболее трудоемкая деталь самовара — тулово. Тулово обычного латунного или медного самовара выколачивали на металлической или деревянной болванке — кобылине. Над заказными или малосерийными со сложной конфигурацией тулова мастер нередко трудился от двух до шести месяцев, а тулово простых самоваров типа банки изготавливалось в течение нескольких рабочих смен. Именно самовары простейшей формы и были самыми дешевыми и, соответственно, массовыми.

Уникальные штучные самовары создавали талантливые мастера, которых было единицы. Иначе обстояло дело с массовым производством ординарных самоваров, предназначенных для рядового покупателя, не имевшего значительных средств. В этом случае для получения прибыли фабрикант сам стремился максимально диверсифицировать свою продукцию по ценовым группам, чтобы максимально удовлетворить запросы покупателей разного уровня достатка. К примеру, технология производства самых дешевых самоваров основывалась на кооперации и специализации отдельных производителей, ведь самовар — прибор сложный, состоящий из довольно большого количества деталей. Существовали артели, которые изготавливали разные части самовара: одни делали тулово, другие вытачивали ручки, третьи специализировались на подносах, полоскательницах и т. д. Затем все детали доставляли на фабрику, где самовар собирали. На самоварах конца XIX — начала XX века иногда оказывалось несколько клейм с инициалами разных мастеров, например — на «вертке» крана и на крышке самовара. Это подтверждение того, что крышку делал один мастер, а кран отливал другой. Процессы кооперации и специализации, естественно, способствовали снижению себестоимости производства самоваров, а в конечном счете и снижению розничных цен. Следует отметить, что наиболее трудоемкая деталь самовара — тулово. Тулово обычного латунного или медного самовара выколачивали на металлической или деревянной болванке — кобылине. Над заказными или малосерийными со сложной конфигурацией тулова мастер нередко трудился от двух до шести месяцев, а тулово простых самоваров типа банки изготавливалось в течение нескольких рабочих смен. Именно самовары простейшей формы и были самыми дешевыми и, соответственно, массовыми.

Выбор материала тоже существенно влиял на ценообразование. Во второй половине XIX века наиболее распространенным и дешевым материалом стала латунь, иногда использовали различные заменители серебра — нейзильбер и мельхиор (это сплавы на основе меди, цинка, никеля с разными добавками железа, марганца и других элементов). Они хорошо имитировали дорогие серебряные самовары, а стоили во много раз меньше и, конечно, на такие самовары был постоянный спрос небогатого городского и сельского населения. Чтобы сделать простой самовар более нарядным и похожим на дорогой серебряный, производители часто, особенно в конце XIX века, никелировали латунные самовары и сопутствующие им подносы и чаши. Естественно, цена никелированных самоваров, по сравнению с обычными латунными, была более высокой.

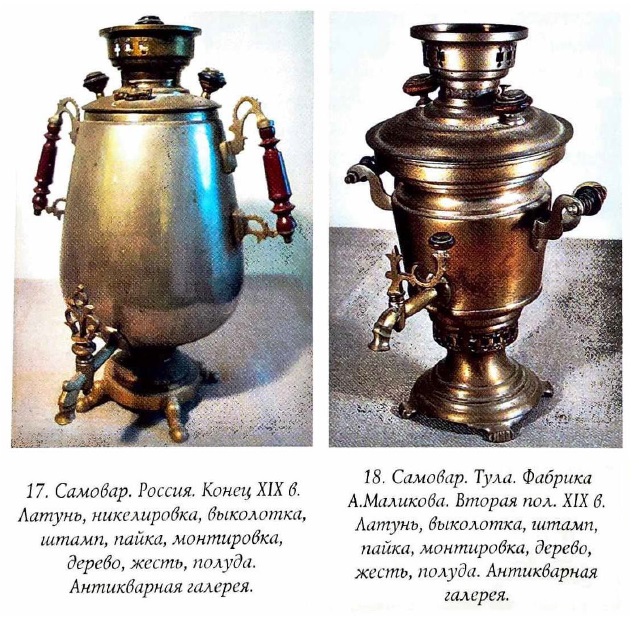

Зачастую производители завышали цену самовара, не особо увеличивая затраты на его производство. К примеру, клеймили его тулово разнообразными медалями всевозможных отечественных и зарубежных выставок. Практика клеймения самоваров оттисками наградных медалей, в частности медалей всемирных выставок, была характерна для всех крупных фабрик. На самоварах известных фабрик, таких, как «Наследники В.С.Баташева», Б.Г. Тейле, начеканивали до десятка медалей. Самовары фабрики Н.Баташева были награждены четырьмя медалями на всемирных и всероссийских выставках: в Париже — 1889 года, в Чикаго — 1893 года, в Лондоне — 1909 года, в Нижнем Новгороде — 1896 года, поэтому оттиски этих медалей красовались на тулове баташевских самоваров. Кстати, по дате последней медали, отчеканенной на тулове самовара, можно было примерно определить и время его производства. Самовары-«медалисты» стоили дороже своих награжденных аналогов. Цена на них доходила до 15— 20 рублей против обычной в 8—10 рублей, именно поэтому некоторые фабриканты и ставили на свои самовары клейма, не принадлежавшие им по праву. Попались на таком нарушении и братья Тейле, из-за чего в свое время на них было заведено уголовное дело.

Зачастую производители завышали цену самовара, не особо увеличивая затраты на его производство. К примеру, клеймили его тулово разнообразными медалями всевозможных отечественных и зарубежных выставок. Практика клеймения самоваров оттисками наградных медалей, в частности медалей всемирных выставок, была характерна для всех крупных фабрик. На самоварах известных фабрик, таких, как «Наследники В.С.Баташева», Б.Г. Тейле, начеканивали до десятка медалей. Самовары фабрики Н.Баташева были награждены четырьмя медалями на всемирных и всероссийских выставках: в Париже — 1889 года, в Чикаго — 1893 года, в Лондоне — 1909 года, в Нижнем Новгороде — 1896 года, поэтому оттиски этих медалей красовались на тулове баташевских самоваров. Кстати, по дате последней медали, отчеканенной на тулове самовара, можно было примерно определить и время его производства. Самовары-«медалисты» стоили дороже своих награжденных аналогов. Цена на них доходила до 15— 20 рублей против обычной в 8—10 рублей, именно поэтому некоторые фабриканты и ставили на свои самовары клейма, не принадлежавшие им по праву. Попались на таком нарушении и братья Тейле, из-за чего в свое время на них было заведено уголовное дело.

На самоварах конца XIX века часто указывали фамилию хозяина фабрики, тем самым подчеркивая заслуженную репутацию товаропроизводителя (илл. 20). Так, самовары, клейменные фамилией Баташевых, пользовались наибольшим спросом. Их охотно покупали на ярмарках и базарах. Свидетельством славы Баташевых может служить самовар с такой надписью: «Самовар, производство В.И.Полосатова, бывшего мастера фабрики Вас. Пав. Баташева в Туле». Сделав ее, мастер Полосатов, видимо, рассчитывал на более легкий и удачный сбыт своей продукции. Из многочисленных фабрик Баташевых самой знаменитой была фабрика Ивана Григорьевича Баташева, основанная в 1825 году и впоследствии перешедшая к его сыну Николаю Ивановичу, который в свою очередь продал ее Б.Г. Тейле. Популярной была и продукция фабрики, основанной в 1840 году Василием Степановичем Баташевым, существовавшая потом под названием фабрика «Наследники В.С.Баташева». Александр Степанович Баташев в 1840—1850-х годах открыл третью фабрику, которую передал затем братьям Алексею и Ивану Степановичам Баташевым.

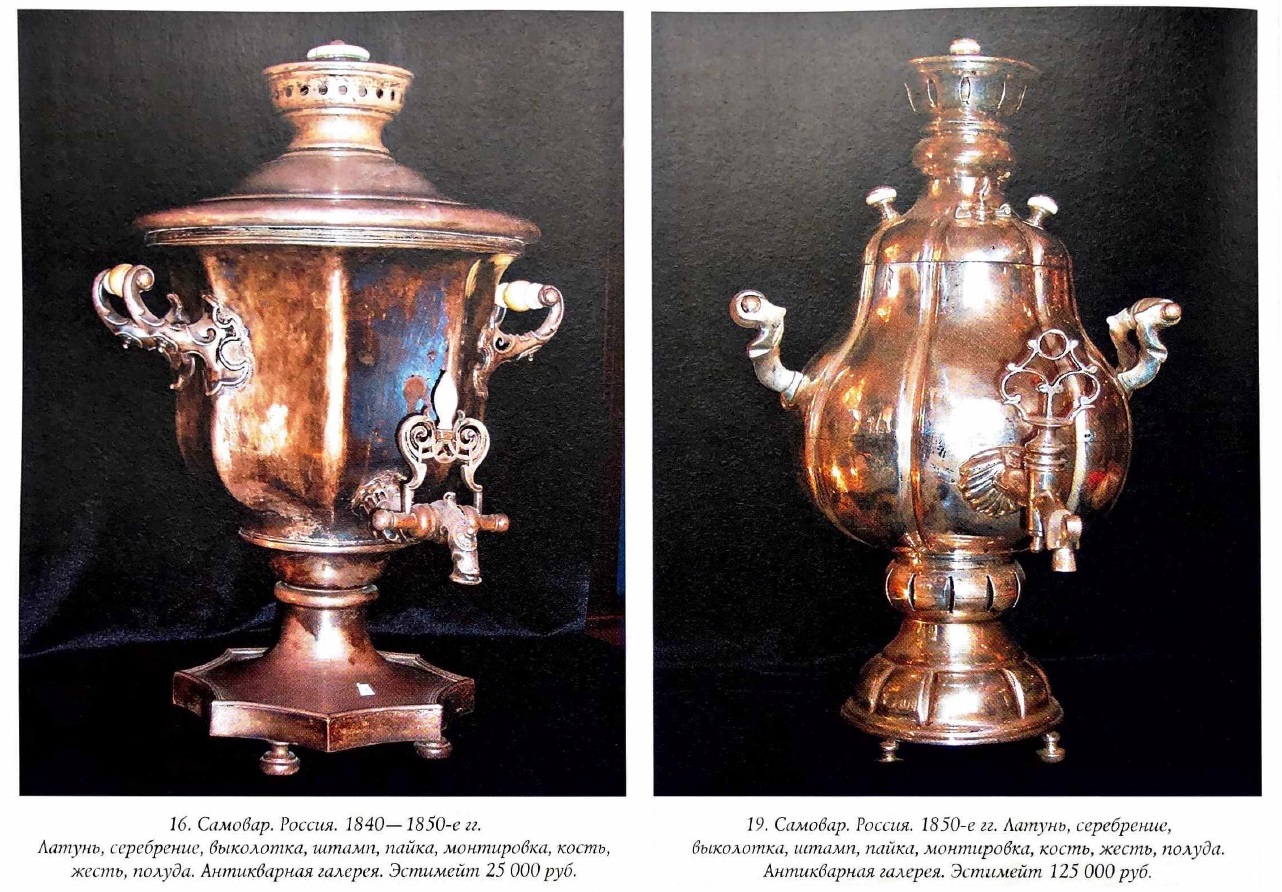

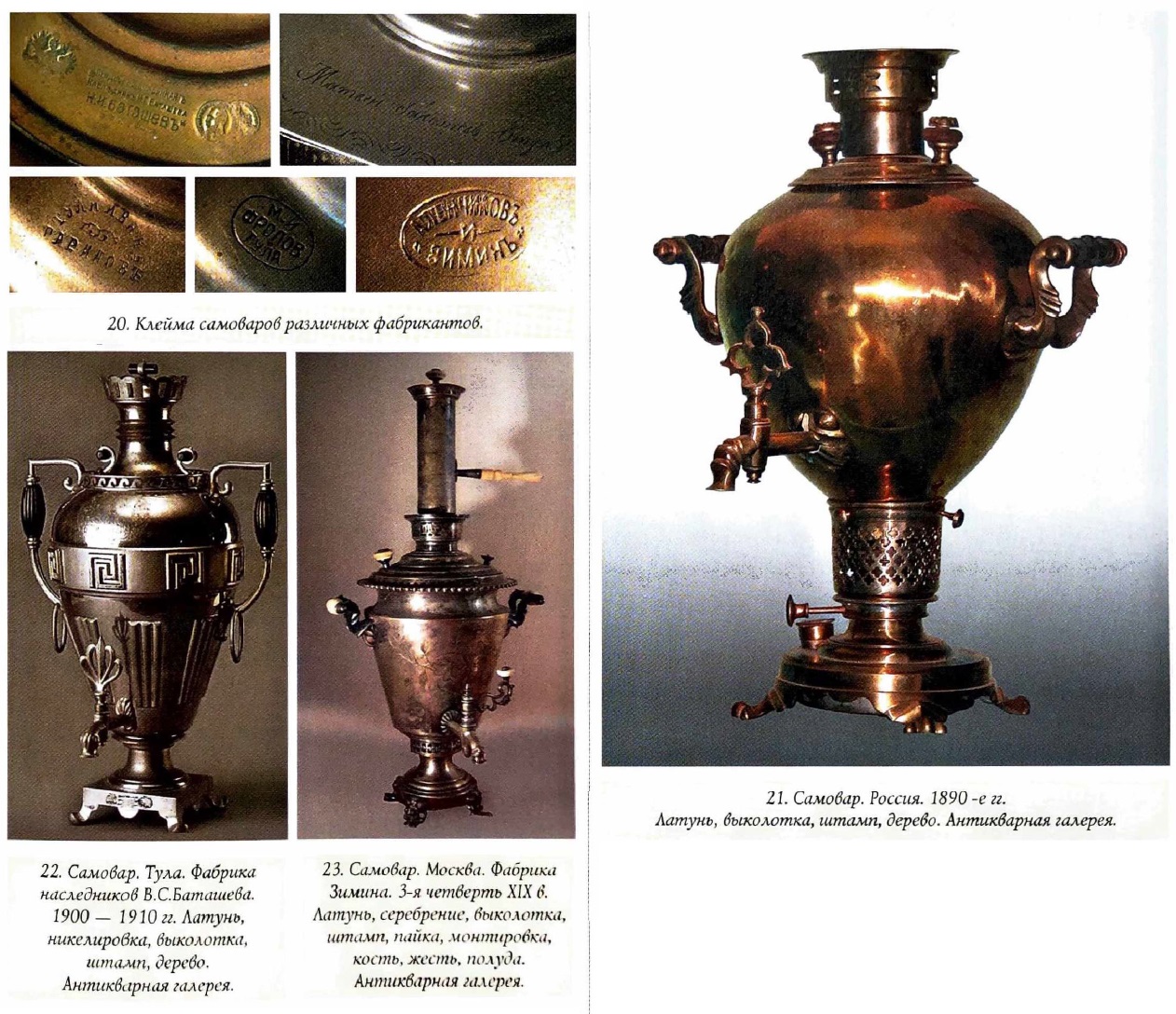

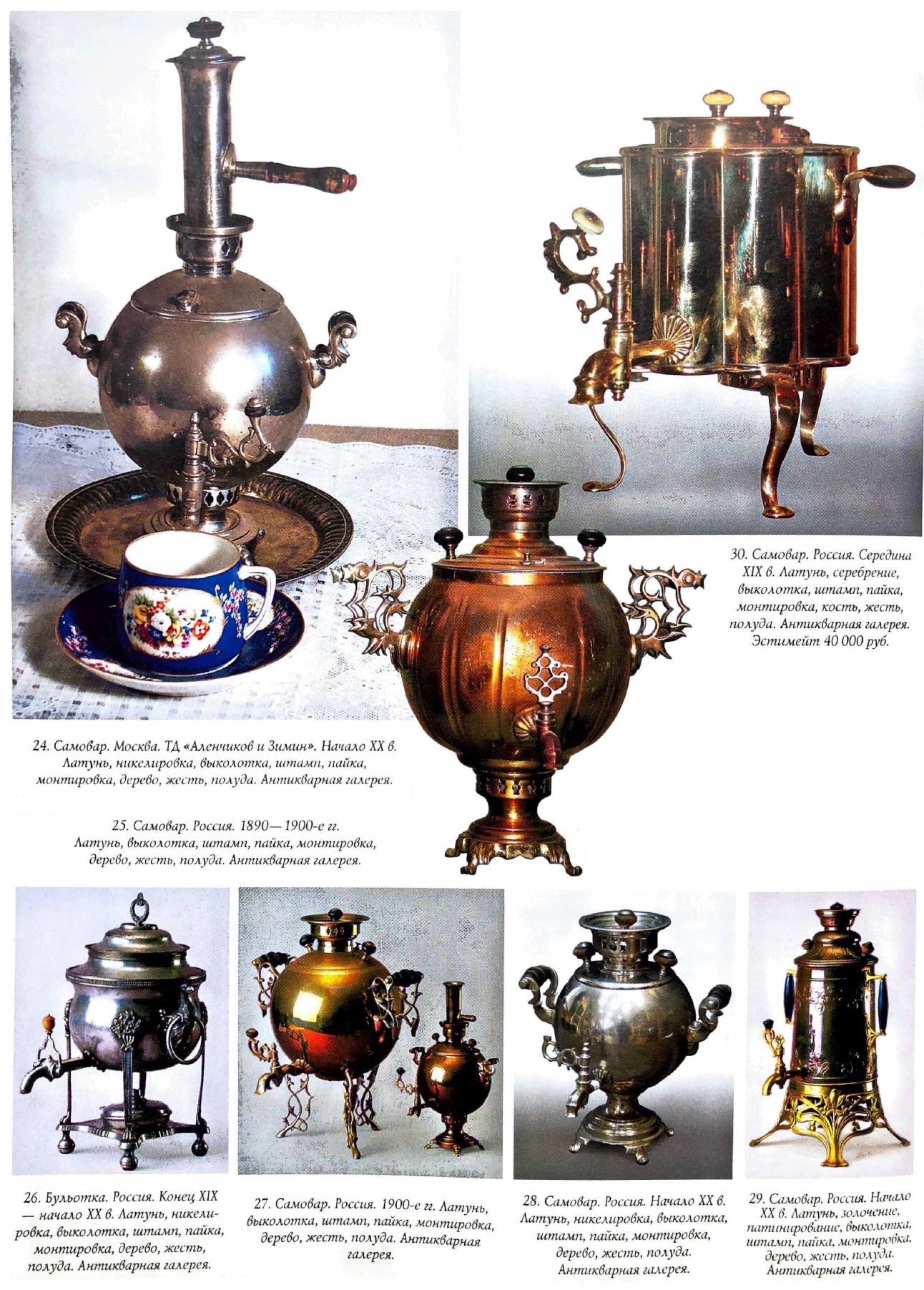

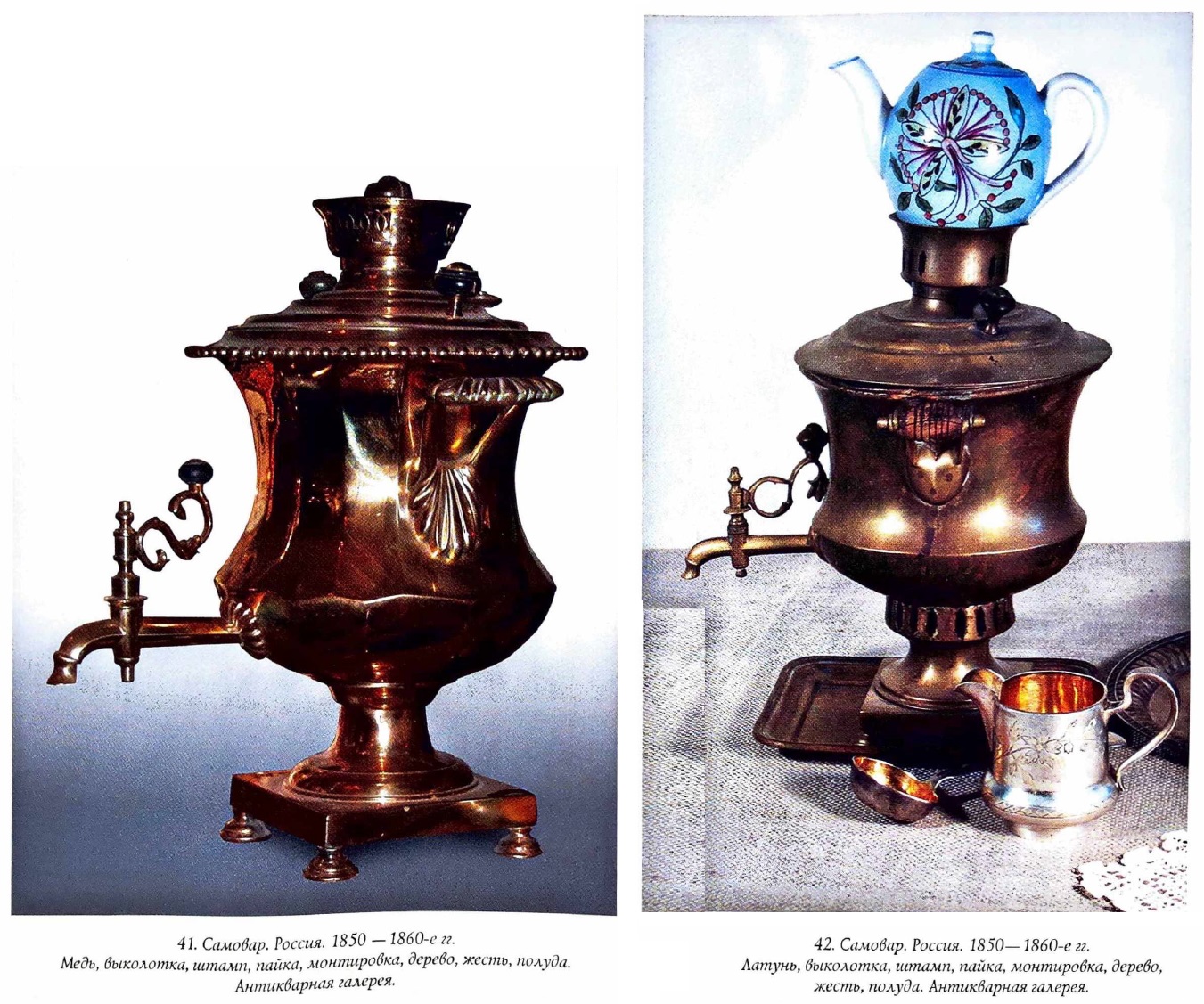

Немаловажную роль в ценообразовании играли форма и размер самоваров. В 1850—1870-е годы в связи с возросшим спросом происходит стандартизация их форм и декора. Среди наиболее распространенных форм — вазы (илл. 14—16, 41), дули (илл. 19), желуди (илл. 17), банки и рюмки (илл. 18, 22, 23), часто встречается шар (илл. 24, 25, 27—28) и яйцо (илл. 21). Шарообразные самовары русской работы очень ценились в Персии и Средней Азии, куда их в большом количестве вывозили отечественные и зарубежные торговцы. Среди бытовых самоваров большим спросом пользовались декорированные каким-либо узором, с необычной формы ножками, туловом, краном и т.д. (илл. 29). Розничные цены очень зависели и от размеров самоваров, кото рые в те годы были чрезвычайно разнообразны — от малюток, рассчитанных на один стакан (илл. 24, 27), до великанов, емкостью в насколько ведер. Огромные самовары чаще всего можно было увидеть в гостиницах и трактирах, они вмещали в себя до десяти ведер воды. А вот маленькие и удобные для путешествий дорожные самовары привлекали покупателей именно небольшим объемом, необычной формой, компактным корпусом и съемными ножками (илл. 30—35). Одним из самых известных тульских умельцев, делавших походные самовары, был Назар Лисицин, ставивший на них свое клеймо. Подобные самовары выпускали фабрики Пелагеи Гудковой и наследников И.Капырзина.

Самовары большой вместимости — до 35—50 литров, так называемые «трактирные», отпускались по весу и, несомненно, были гораздо дороже своих менее вместительных собратьев.

Самовары большой вместимости — до 35—50 литров, так называемые «трактирные», отпускались по весу и, несомненно, были гораздо дороже своих менее вместительных собратьев.

Итак, по «Прейскуранту «Наследников В.С.Баташева в Туле» (илл. 36), выпущенному 18 февраля 1914 года, проследим описанные выше тенденции. Баташевы, владельцы самой популярной фабрики того времени, были Поставщиками Двора Его Императорского Величества и имели право ставить на своих изделиях изображение малого герба России. Кроме того, они были Придворными Поставщиками Двора Его Величества Короля  Испании. Качество продукции фабрики отмечено многими наградами и дипломами. В этом объемном прейскуранте дана информация о ценах, как на самовары простых форм, так и сложных. Отдельно указаны цены на самовары, сделанные из различных материалов, имеющие разные объемы и т.д. Итак, что же нам проясняет прейскурант.

Испании. Качество продукции фабрики отмечено многими наградами и дипломами. В этом объемном прейскуранте дана информация о ценах, как на самовары простых форм, так и сложных. Отдельно указаны цены на самовары, сделанные из различных материалов, имеющие разные объемы и т.д. Итак, что же нам проясняет прейскурант.

Первое — зависимость цены от формы самовара. Самовары простых форм продавались оптом, их цена в прейскуранте приводится в расчете на пуд (16,3 кг.), но с помощью простых расчетов (они показаны ниже) можно определить цену одного самовара. Получим вот такой ряд цен. Самовар обыкновенный, банка латунная, объемом 5,5 литра. Его цена — 11,27 рубля (рубли — начала XX века). То же, но самовар — полу ваза. Его цена несколько выше — 12,10 рубля (прирост в 1,07 раза). Самовар в форме вазы стоит 12,50 рубля (прирост в 1,11 раза). Цена самовара в виде гладкого шара, яйца, дули, рюмки — 12,88 рубля (в 1,14 раза). То же, но в виде граненой вазы — 13,88 рубля (в 1,23 раза). А вот граненый шар, граненое яйцо, граненая дуля стоят 14,69 рубля (в 1,30 раза).

Самовары более сложных форм магазины Баташевых продавали уже поштучно. Например, самовары-вазы, декорированные сложным фигурным орнаментом, стоили от 69 до 230 рублей (то есть превышение цен по сравнению с простыми формами достигает 2000%), самовары в форме шара, но тоже с декоративным оформлением, имели флуктуацию цен от 53 до 105 рублей (превышение достигает 900%).

Другой фактор, от которого зависела прейскурантная цена, — материал, использованный при изготовлении самовара. Так, если стоимость латунных самоваров принять за основу, то самовары таких же форм, но никелированные, стоили примерно на 5% дороже. Те же самовары, но выполненные из томпака, стоили уже на 10% дороже латунных. Правда, следует заметить, что эта зависимость для самоваров сложной формы менее заметна — здесь удорожание томпаковых самоваров против латунных составляет всего только 5 —6%. Баташевы по заказам изготавливали самовары и из других материалов, например из серебра, но цена в этом случае была договорной.

Третий фактор ценообразования по прейскуранту — объем самовара.

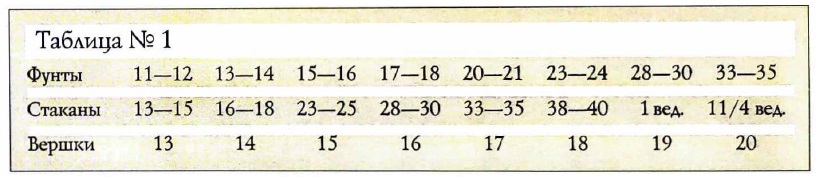

Покажем это на примере самовара самой простой формы — банки, изготовленного из латуни, с медной решеткой. Цена по прейскуранту за пуд таких самоваров — 28 рублей. Для пояснения наших расчетов возьмем из прейскуранта промежуточную таблицу соответствия веса самовара, его вместимости и размеров (табл. № 1).

Используем метрическую систему веса, где 1 ведро равно 12,299 литра или 55 стаканам, 1 пуд равен 16,3 кг, 1фунт равен 0,41 кг, 1 стакан равен 0,224 литра.

По этим данным рассчитаем для примера стоимость самовара объемом в 1 ведро, или 12,3 литра. По прейскуранту самовар такого объема весит от 28 до 30 фунтов, или в переводе на кг (для простоты возьмем 30 фунтов) — 30x0,41=12,3 кг.

По этим данным рассчитаем для примера стоимость самовара объемом в 1 ведро, или 12,3 литра. По прейскуранту самовар такого объема весит от 28 до 30 фунтов, или в переводе на кг (для простоты возьмем 30 фунтов) — 30x0,41=12,3 кг.  Таких самоваров в пуде (16,3 кг.) будет 16,3:12,3=1,33 шт. Цену пуда самоваров (28 рублей) разделим на количество самоваров в пуде (1,33 шт.), в итоге получим стоимость одного самовара — 21,1 рубля. Выполним аналогичные расчеты для других колонок таблицы № 1 и присовокупим к ним данные из других материалов прейскуранта. В результате получаем зависимость цены самовара от его объема (в табличной форме) по Баташеву (табл. № 2).

Таких самоваров в пуде (16,3 кг.) будет 16,3:12,3=1,33 шт. Цену пуда самоваров (28 рублей) разделим на количество самоваров в пуде (1,33 шт.), в итоге получим стоимость одного самовара — 21,1 рубля. Выполним аналогичные расчеты для других колонок таблицы № 1 и присовокупим к ним данные из других материалов прейскуранта. В результате получаем зависимость цены самовара от его объема (в табличной форме) по Баташеву (табл. № 2).

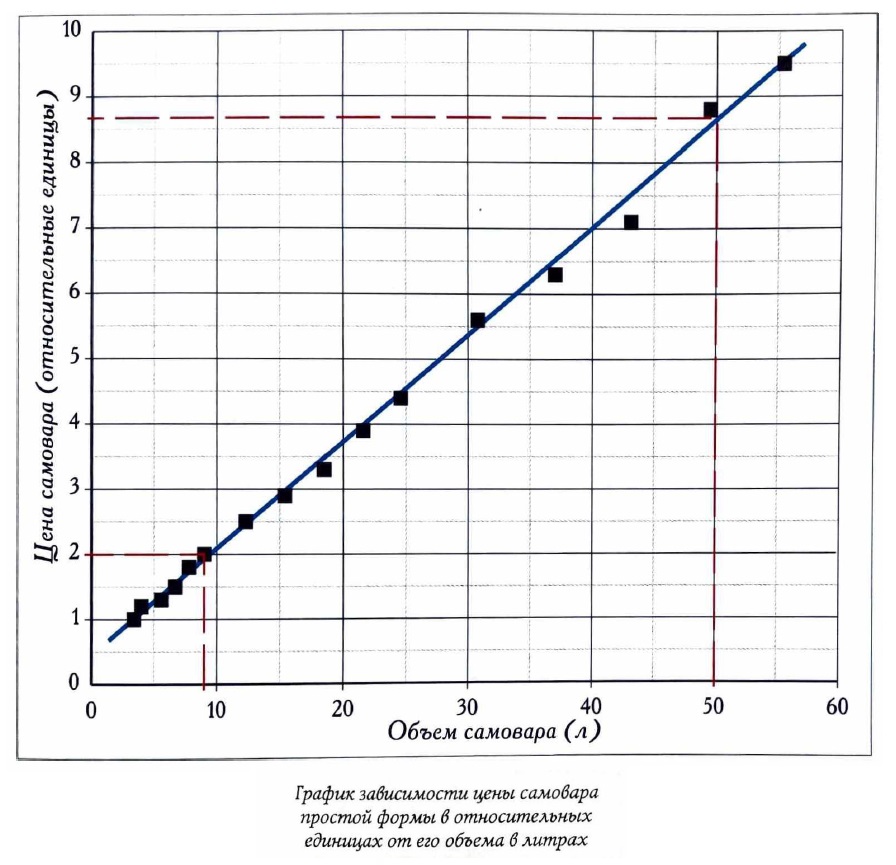

Для большей наглядности построим график зависимости цены самовара от его объема. Чтобы этот график можно было использовать для расчетов в современных условиях, по оси ординат отложим величины цен в относительных единицах, приняв стоимость  самовара объемом в 3,36 литра за единицу. Зависимость оказалась практически линейной. Простые баташевские самовары объемом в 5,0 литра на современном антикварном рынке стоят примерно $500. Приняв это число за основу, то есть за единицу, по полученному графику определим стоимость самовара объемом в 10 раз больше. Цена такого самовара по графику должна быть 8,65 относительных единиц, что эквивалентно $4325. Самовары объемом более 50 литров — довольно большая редкость на антикварном рынке, тем не менее в небольшом количестве они встречаются, их цена действительно варьируется в пределах $4000 — 5000. Следовательно, этот график может быть использован для определения стоимости самоваров и в современных условиях.

самовара объемом в 3,36 литра за единицу. Зависимость оказалась практически линейной. Простые баташевские самовары объемом в 5,0 литра на современном антикварном рынке стоят примерно $500. Приняв это число за основу, то есть за единицу, по полученному графику определим стоимость самовара объемом в 10 раз больше. Цена такого самовара по графику должна быть 8,65 относительных единиц, что эквивалентно $4325. Самовары объемом более 50 литров — довольно большая редкость на антикварном рынке, тем не менее в небольшом количестве они встречаются, их цена действительно варьируется в пределах $4000 — 5000. Следовательно, этот график может быть использован для определения стоимости самоваров и в современных условиях.

К примеру, рассчитаем цену самовара в форме полувазы объемом в 9,0 литра (илл. 37). Он дороже самовара в форме банки в 1,07—1,10 раза. При таком объеме (см. график) его цена равна примерно 2,0 относительных единиц. Учтем в цене его удорожание из-за более сложной формы: 2,0х(1,07—1,10), в итоге получим цену самовара в относительных единицах, равную 2,14—2,20. В среднем примем 2,17. Уйдем от относительных единиц, умножив их на $500 (это наша базовая величина), и в результате найдем искомую цену самовара — $1085.

Если бы самовар был никелирован или сделан из другого материала, например, томпака, его цена подросла бы на 5 или 10% соответственно. В зависимости от состояния экономики страны, состояния антикварного рынка или его сегмента, связанного с оборотом самоваров, и т.д. принятая в расчетах базовая величина относительной единицы ($500) может

изменяться в ту или другую сторону. Понятно, что и итоги в этом случае будут иными, но суть расчетов остается прежней.

изменяться в ту или другую сторону. Понятно, что и итоги в этом случае будут иными, но суть расчетов остается прежней.

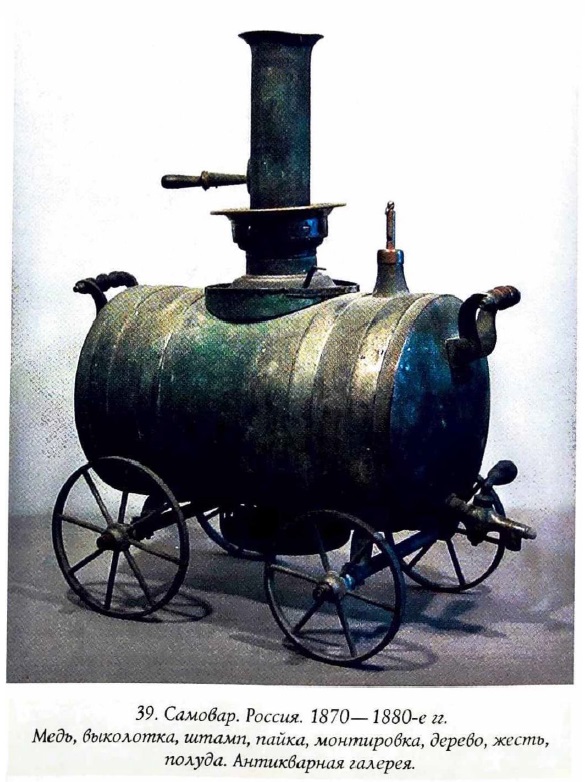

Конечно, не все случаи из практики отечественного рынка укладываются в приведенную схему расчетов. Например, самовары «тет-а-тет» (илл. 24, 38, 40, 42) не укладываются в эти рамки, поскольку из-за своей необычной формы они пользуются повышенным спросом. Особняком стоят и самовары из чистой меди. Их мало на антикварном рынке. Объясняется это просто. Из-за регулярных чисток стенок самовара, а для этого использовались зола или глина, мягкий металл довольно быстро протирался насквозь, после чего такой самовар утилизировали. В рамки описанной схемы не укладываются и дорожные самовары. Дело в том, что прейскурант рассчитан для условий производства такого количества самоваров, которое полностью соответствовало спросу покупателей того времени. Естественно, за прошедшие годы, когда самовары не производили, а в основном утилизировали (практически это 100 лет), какие-то из них просто не сохранились, а тех, что сохранились, мало. Особенно редки самовары крупные, «трактирные», участь их незавидна — их просто отправляли на переплавку. Редки и самовары необычных форм (илл. 39). Мало на рынке самоваров из серебра, мы хорошо помним, что «Торгсин» при советской власти работал весьма  продуктивно, скупая у обнищавшего населения любые предметы из благородных металлов. В дальнейшем их продавали за рубеж либо отправляли на переплавку. Впрочем, в XIX веке высокохудожественных самоваров, являющихся предметами декоративно-прикладного искусства, в принципе производили не так уж и много. В основном они были простых форм и выполняли функции обычных водогрейных приборов.

продуктивно, скупая у обнищавшего населения любые предметы из благородных металлов. В дальнейшем их продавали за рубеж либо отправляли на переплавку. Впрочем, в XIX веке высокохудожественных самоваров, являющихся предметами декоративно-прикладного искусства, в принципе производили не так уж и много. В основном они были простых форм и выполняли функции обычных водогрейных приборов.

Выводы. Современный антикварный рынок самоваров чем-то напоминает разрезанный на неравные части пирог, и каждому покупателю, исходя из его вкусов и возможностей, предлагается определенный кусочек этого лакомства. Однако «крупных» кусков этого пирога мало, так что на всех желающих не хватает. Высокохудожественные, ставшие предметами декоративноприкладного искусства самовары — редки. Чтобы приобрести такой самовар, необходима не только определенная сумма денег, но и везение. Цены на такие самовары достигают шестизначных цифр. Больше повезет тому покупателю, который поставит перед собой цель приобрести самовар среднего достоинства, работы мастера средней квалификации, но хорошо декорированный, интересной формы, выполненный не из серебра, а из материалов попроще и подешевле — плакированной серебром латуни, томпака, мельхиора, меди и т.д. Цены здесь в пределах $3000 — 10 000, и предложений со стороны операторов антикварного рынка вполне достаточно. А вот самоваров простых форм, из латуни — изобилие, они вполне соответствуют своему прямому назначению — быть водогрейным прибором для чая. Цены на них вполне умеренные, могут быть предварительно рассчитаны как продавцом, так и покупателем. Методика такого расчета показана выше.

В заключение — совет: чтобы купленный «пирог» доставил максимум удовольствия, апробируем его древним русским напитком следующей рецептуры: хорошо размешать 3 чашки крепкого чая, 1 чашку меда и 1 чашку водки. Все довести до кипения. Подавать в. маленьких чашечках.

Леонид БУРДО

Иллюстрации предоставлены автором.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 33 (декабрь 2005), стр.34