Во время экспедиций 2007—2009 годов на территории Кузнецкого края мною и искусствоведом Анатолием Панченко было исследовано более 1700 памятников медного художественного литья (кресты, иконы, складни) и на определенной части этих изделий обнаружены различные клейма [1]. В рамках подготовки этой статьи также било использовано исследование частного московского собрания из более чем 300 предметов.

Во время экспедиций 2007—2009 годов на территории Кузнецкого края мною и искусствоведом Анатолием Панченко было исследовано более 1700 памятников медного художественного литья (кресты, иконы, складни) и на определенной части этих изделий обнаружены различные клейма [1]. В рамках подготовки этой статьи также било использовано исследование частного московского собрания из более чем 300 предметов.

Изучение клейм почти не проводилось отечественными учеными, о чем говорит практически полное отсутствие исследовательских работ по этой теме. Можно отметить только Е.Я. Зотову, которая подготовила наиболее интересный материал в статьях «Медное и серебряное заведение» М.И. Соколовой конца XIX — начала XX века» и «Вылит в Москве...». Ранее теме клейм была посвящена статья Е.Я. Зотовой «Краткий каталог предметов медного литья с клеймами мастеров из собрания Музея имени Андрея Рублева» в сборнике «Русское медное литье» за 1993 год и ее вступительная часть «Образ «очищенный огнем...» в книге Ю. Голубева «Символы и образы».

На территории Кузнецкого края [2] и в частной московской коллекции удалось отснять старообрядческие иконы, кресты и складни с клеймами мастеров. Самое большое количество клейм принадлежит мастеру Р.С. Хрусталеву. Меньше — клейм «М.А.П.», с датой на кириллице 1864/1865 г., «С.И.Б.» (расшифровки монограмм этих мастеров неизвестны), «3 С» (расшифровывается как «Заведение Соколовой»), «С ИК КА ИГ ТИ» (клеймо относится к мастеру медного дела Игнату Тимофееву. Известно, что он точно работал в 1826 и 1846 гг. [3]). Вся информация об этих клеймах изложена в вышеназванных статьях Е.Я. Зотовой:

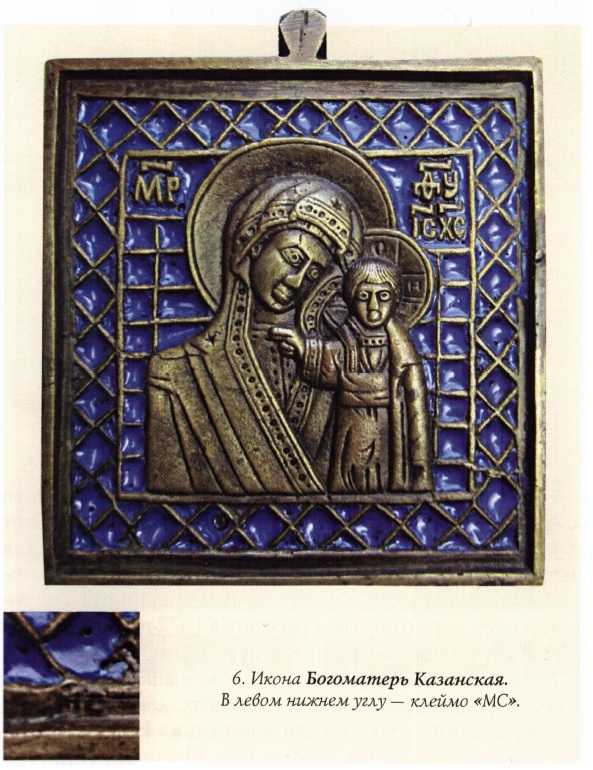

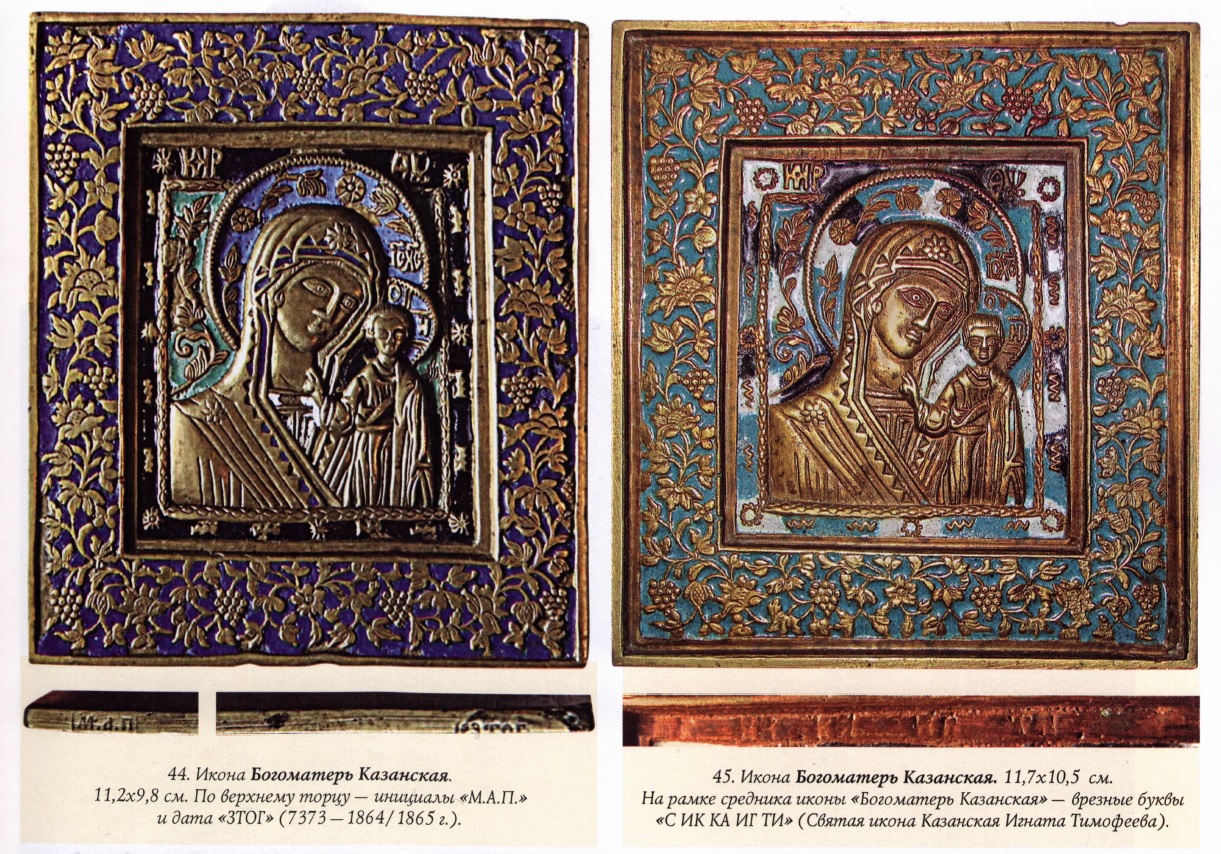

1. «С одним из московских «медных заведений» первой половины XIX века можно определенно связать появление нарядного «двухвершкового» образа «Богоматери Казанской»... На рамке средника иконы привлекают внимание врезные буквы, представляющие начало слов: «С ИК КА ИГ ТИ». Зашифрованный текст дополняют еще две буквы в нижних углах средника: «И А». Для разгадки этих «таинственных» букв необходимо обратиться к донесениям полицейских агентов, осуществлявших наблюдение за московскими старообрядцами в 1840-х гг. Среди жителей Лефортовской части Москвы упоминается Игнат Тимофеев, крестьянин Конюшенного ведомства, который отливает «медные кресты и иконы в большом количестве для беспоповщинского раскола (кроме филипповской секты)... Существование этого московского «медного заведения» подтверждает и план домовладения, принадлежавшего сестрам Ирине и Аксинье Тимофеевым в Лефортовской части Москвы... Именно эти имена — мастера и его сестер — и отлиты на медном образе, полный расшифрованный текст на котором может быть прочитан следующим образом: «Святая икона Казанская Игната Тимофеева, Ирины и Аксиньи» [4].

2. «Яркой страницей в истории литейного искусства стали произведения мастера, известные нам под «загадочной» монограммой-клеймом «М.А.П.» и датой на кириллице «ЗТОГ» (7373-1864/1865 г.)» [4].

3. «...работы московского мастера-чеканщика Родиона Семеновича Хрусталева, впервые заявившего о себе, на наш взгляд, в 1872 г... «М.Р.С.Х.» — «Мастер Родион Семенович Хрусталев»... К работам, выполненным мастером в 1880-х гг., принадлежит икона «Святители Григорий Богослов, Василий Великий и Иоанн Златоуст», на нижней рамке которой (рядом с буквами М.Р.С.Х.) угадывается год «84», т. е. «1884»...» [4].

4. «Образ «Мученик Кирик и Улита с избранными святыми», бесспорно, принадлежит к числу редких отливок, с сохранившейся развернутой надписью... На нижнем бортике иконы почти полностью читается отлитая надпись: «НОВАЯ МАТКА ОТЪЧЕКАНЕНА ВЪ (188) 6...Л... М.Р.С.Х.». Перед нами одна из первых отливок, выполненных с авторской модели мастера Р.С. Хрусталева» [4].

5. «...московские мастера были хорошими чеканщиками... такими мастерами были и Р. Хрусталев, и мастер-монограммист «С.И.Б.», и «ЮС»...» [4].

6. «...Вероятно, в медном заведении Тимофеевых отливались и небольшие двустворчатые складни, на правой створке которых изображены Спас на престоле с предстоящими Богоматерью и Иоанном Предтечей, на левой — Ангел-хранитель, апостол Петр и святитель Никола Чудотворец. На обороте одной створки — рельефный текст: «СИЯ ИКОНА ВЫРИЗАНА 7350 (1842 г.) МЕСЯЦА ИЮНЯ МАСТЕРЪ ЕГОРЪ ИВАНОВЪ ЗАКАТКИНЪ КУПЦОВ гучковыхъ» [3].

Поэтому наибольший интерес вызвали клейма «Ф», «С М», «.М.П.И.К.», «А», «IP IЕ», «О Э Ф», «И Г», «С Г», «Аз» и «Аз М», описание которых ранее не было опубликовано.

Поэтому наибольший интерес вызвали клейма «Ф», «С М», «.М.П.И.К.», «А», «IP IЕ», «О Э Ф», «И Г», «С Г», «Аз» и «Аз М», описание которых ранее не было опубликовано.

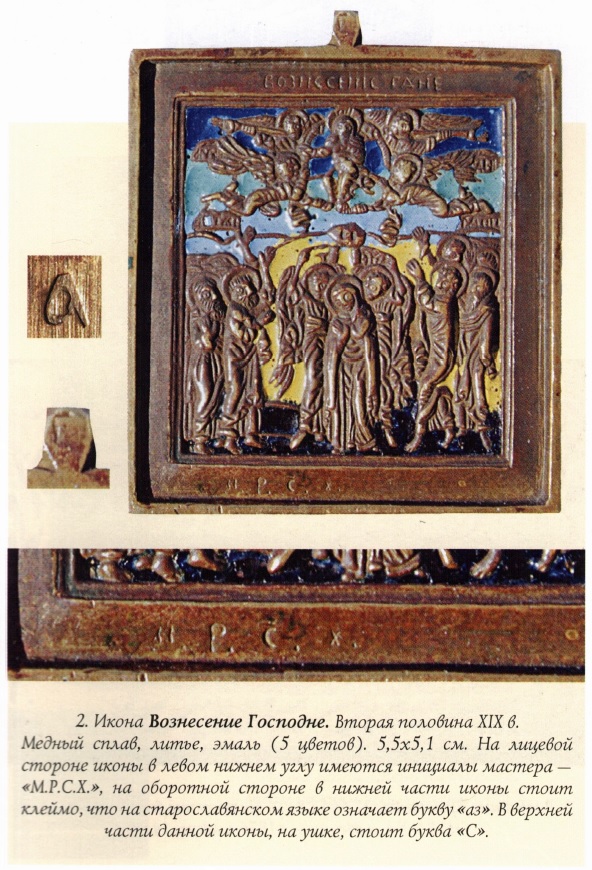

Отснятая мной икона «Вознесение Господне» (ил. 2) изготовлена из медного сплава (литье, эмаль (5 цветов) размером 5,5x5,1 см. На лицевой стороне иконы в левом нижнем углу имеются инициалы мастера — «М.Р.С.Х.», что расшифровывается как «Мастер Родион Семенович Хрусталев», а на оборотной стороне в нижней части иконы стоит клеймо, что на старославянском языке означает букву «аз». В верхней части данной иконы, на ушке, стоит буква «С». Такое сочетание клейм я встретил впервые. Об этом мастере («М.Р.С.Х.») и его клеймах наиболее полно написано в статье Е.Я. Зотовой «Вылит в Москве...» [3], где говорится: «...Среди мастеров, работавших в медном заведении Е.П. Петровой, широкую известность получил Родион Семенович Хрусталев. Имя этого мастера и его инициалы: «М.Р.С.Х.», «Р.С.Х.», «Р.Х.», «ЧР СХ», «РХ РС» установлены на большом количестве меднолитых произведений 1870— 1880-х годов... в мастерской на улице Девятая Рота (г. Москва) Родион Хрусталев выполнил ряд меднолитых произведений...» Но ни в этой статье, ни в других ранее опубликованных работах не говорится об одновременном нахождении клейм «М.Р.С.Х.», «Аз» и «С» на изделии. Клеймо «Аз» отдельно встречается на меднолитых иконах, но никто еще не дал ему расшифровку. Теперь можно утверждать, что клеймо  «Аз» относится к клеймам, которые наносились в медном заведении Екатерины Петровны Петровой. Возможно, это говорит о том, что изготовлением и правкой модели для литья этой иконы занимался Р. Хрусталев. Теперь можно предположить, что если на иконе стоит только одно клеймо «Аз», то это изделие изготовлено в медном заведении Екатерины Петровны Петровой и связано с именем известного мастера Родиона Семеновича Хрусталева! Клеймо «С» на ушке тоже можно растолковать по-разному. Может, это первая буква фамилии С[околова] Мария? Эта версия вполне логична, так как если опять обратиться к публикациям Е.Я. Зотовой [3, 5], то из них вытекает следующее:

«Аз» относится к клеймам, которые наносились в медном заведении Екатерины Петровны Петровой. Возможно, это говорит о том, что изготовлением и правкой модели для литья этой иконы занимался Р. Хрусталев. Теперь можно предположить, что если на иконе стоит только одно клеймо «Аз», то это изделие изготовлено в медном заведении Екатерины Петровны Петровой и связано с именем известного мастера Родиона Семеновича Хрусталева! Клеймо «С» на ушке тоже можно растолковать по-разному. Может, это первая буква фамилии С[околова] Мария? Эта версия вполне логична, так как если опять обратиться к публикациям Е.Я. Зотовой [3, 5], то из них вытекает следующее:

1. Мастерская М.И. Соколовой располагалась сначала «в селе Черкизово, на большой улице... в доме Прокофьевой... На протяжении 1860—1870-х годов владелицей дома и «медного заведения» значилась Прокофьева Матрена Ивановна...» [5]. Если учитывать, что официальное упоминание о данном заведении как принадлежащем М.И. Соколовой относится к 1881 году, то можно предположить, что она приобрела его у М.И. Прокофьевой в конце 1870-х. Далее, после своего расширения, мастерская в 1895 году переезжает на новый адрес: ул. Девятая Рота, домовладение № 360, и данное заведение уже числится за сыном М.И. Соколовой — Сергеем Егоровичем Соколовым. Он «занимался меднолитейным производством... до 1899 г. В середине 1900 г. ...владелицей указана уже сама М.И. Соколова» [5]. Последнее упоминание о заведении М.И. Соколовой относится к 1910 году. До какого года оно просуществовало — неизвестно.

2. Медное заведение Петровой Екатерины Петровны располагалось тоже на ул. Девятая Рота, но в домовладении № 277. Первое упоминание об этом относится к 1872 году [3]. Ранее эта старообрядческая мастерская принадлежала сестрам Ирине и Аксинье Тимофеевым, и в ней «могли работать мастера Иван Трофимов, Емельян Афанасьев и Игнат Тимофеев» [3] «В заведении Е.П. Петровой мастер Р.С. Хрусталев, очевидно, начал работать в 1872 году...» [3]. Затем «по духовному завещанию Е.П. Петровой, утвержденному к исполнению в ноябре 1888 года» данное медное заведение перепью к Пелагее Никитичне Панкратовой. В 1908 году владельцами этой мастерской стали Гавриил Гавриилович и Фелицата Егоровна Панкратовы (сын и сноха П.Н. Панкратовой). Последнее упоминание об этой мастерской относится к 1914 году [3].

Следовательно, напрашивается предположение, что мастер-чеканщик Р.С. Хрусталев мог работать в разные периоды времени и в медном заведении Е.П.

Петровой, и в заведении Соколовых. А может, он одновременно выполнял заказы для обеих мастерских, которые находились рядом — на ул. Девятая Рота, где он сам и проживал?

Петровой, и в заведении Соколовых. А может, он одновременно выполнял заказы для обеих мастерских, которые находились рядом — на ул. Девятая Рота, где он сам и проживал?

Также хочу остановиться на другой иконе — «Воскресение Христово — сошествие во ад» (ил. 5), изготовленной из медного сплава (литье, позолота). На оборотной стороне в нижней части данной иконы выбиты инициалы «С М». Если обратиться к научным публикациям, то о таком клейме нигде ничего не сказано. А в той же статье Е.Я. Зотовой «Вылит в Москве» говорится: «...в 1886 году заведение М.И. Соколовой начало работать с серебром и выпускать изделия с клеймом «М С»... полагаем, что в этот период существования мастерской была отлита целая партия меднолитых предметов, отмеченных как небольшим отлитым клеймом «М С»... так и маркированные крупным клеймом «М С»... В середине 1900 года при описи домовладения № 360 на улице Девятая Рота владелицей указана уже сама Мария Ивановна Соколова... и меднолитые иконы стали выпускаться с монограммой «3 С», то есть «Заведение Соколовой». Можно предположить, что инициалы «С М» тоже относятся к заведению М.И. Соколовой и расшифровываются так же, как и уже известное клеймо «М С» (Мария Соколова).

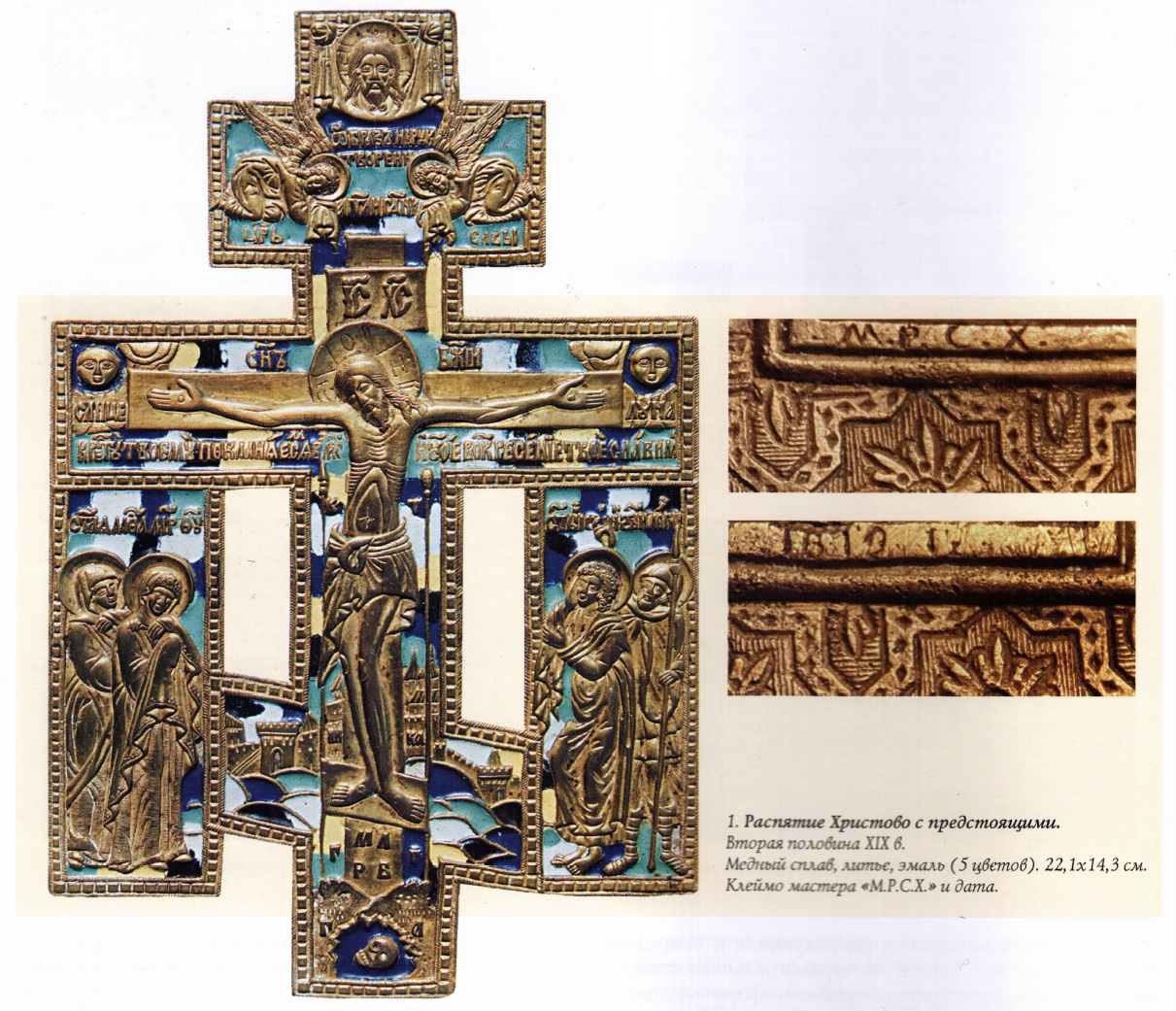

Теперь рассмотрим киотный крест «Распятие .jpg) Христово с предстоящими» (ил. 1) с клеймом мастера «М.Р.С.Х.». Этот крест интересен тем, что на нем стоит дата, но последняя цифра нечеткая — 1870 или 1879. В той же работе Е.Я. Зотовой «Вылит в Москве...» пишется: «В заведении Е.П. Петровой мастер, очевидно, начал работать в 1872 году... полагаем, что Р. Хрусталев снимал квартиру рядом с мастерской, в Кладбищенском переулке, в доме мещанки Александры Никифоровны Квасовой... В архивных документах имя мастера упоминается при описании дома... На первом этаже значится: «квартира Хрусталева»... Очевидно, Р. Хрусталев жил в этой квартире до конца 1903 — начала 1904 года... Действительно, самая ранняя известная нам дата на отливках этого мастера — 1872 год. Именно этот год значится как начало работы мастерской при новой владелице». Фотография подобного креста есть в каталоге Ю. Голубева «Символы и образы», и дата на нем атрибутирована как 1879 год. А может, Р. Хрусталев работал в этой мастерской до 1872 года, но у другого владельца? Пока нет неопровержимых доказательств, можно придерживаться версии расшифровки ЕЛ. Зотовой надписи «М.Р.С.Х. 8 А. 1879 Г.», встречаемой на иконах, как: «В 1879 году мастер Р.С. Хрусталев проработал в этом заведении [Е.П. Петровой] 8 лет» [3]. При изучении киотных крестов «Распятие Христово с предстоящими» таких же размеров на территории Кузнецкого края и в различных каталогах, в том числе АА. Кирикова и В.Н. Бережкова «Антология православного художественного литья» [7], я обратил внимание, что если на

Христово с предстоящими» (ил. 1) с клеймом мастера «М.Р.С.Х.». Этот крест интересен тем, что на нем стоит дата, но последняя цифра нечеткая — 1870 или 1879. В той же работе Е.Я. Зотовой «Вылит в Москве...» пишется: «В заведении Е.П. Петровой мастер, очевидно, начал работать в 1872 году... полагаем, что Р. Хрусталев снимал квартиру рядом с мастерской, в Кладбищенском переулке, в доме мещанки Александры Никифоровны Квасовой... В архивных документах имя мастера упоминается при описании дома... На первом этаже значится: «квартира Хрусталева»... Очевидно, Р. Хрусталев жил в этой квартире до конца 1903 — начала 1904 года... Действительно, самая ранняя известная нам дата на отливках этого мастера — 1872 год. Именно этот год значится как начало работы мастерской при новой владелице». Фотография подобного креста есть в каталоге Ю. Голубева «Символы и образы», и дата на нем атрибутирована как 1879 год. А может, Р. Хрусталев работал в этой мастерской до 1872 года, но у другого владельца? Пока нет неопровержимых доказательств, можно придерживаться версии расшифровки ЕЛ. Зотовой надписи «М.Р.С.Х. 8 А. 1879 Г.», встречаемой на иконах, как: «В 1879 году мастер Р.С. Хрусталев проработал в этом заведении [Е.П. Петровой] 8 лет» [3]. При изучении киотных крестов «Распятие Христово с предстоящими» таких же размеров на территории Кузнецкого края и в различных каталогах, в том числе АА. Кирикова и В.Н. Бережкова «Антология православного художественного литья» [7], я обратил внимание, что если на  оборотной стороне такого типа креста стоят инициалы мастера Р. Хрусталева с датой, то на его лицевой стороне верх черепа главы адамовой расположен справа, а низ — слева.

оборотной стороне такого типа креста стоят инициалы мастера Р. Хрусталева с датой, то на его лицевой стороне верх черепа главы адамовой расположен справа, а низ — слева.

Следующее клеймо «Аз М» обнаружено на киотном кресте «Распятие Христово с предстоящими» (ил. 7). Кому принадлежит это клеймо, сегодня неизвестно. На данном же киотном кресте верх черепа главы адамовой расположен наоборот — слева, а низ — справа. При внимательном рассмотрении лицевой стороны креста я заметил в его верхней части маленькие буквы: в левом квадратике — «Р», а в правом — «X». Получается, что с этой моделью работал также Р. Хрусталев и клеймо «Аз М» относится к заведению Екатерины Петровны Петровой!

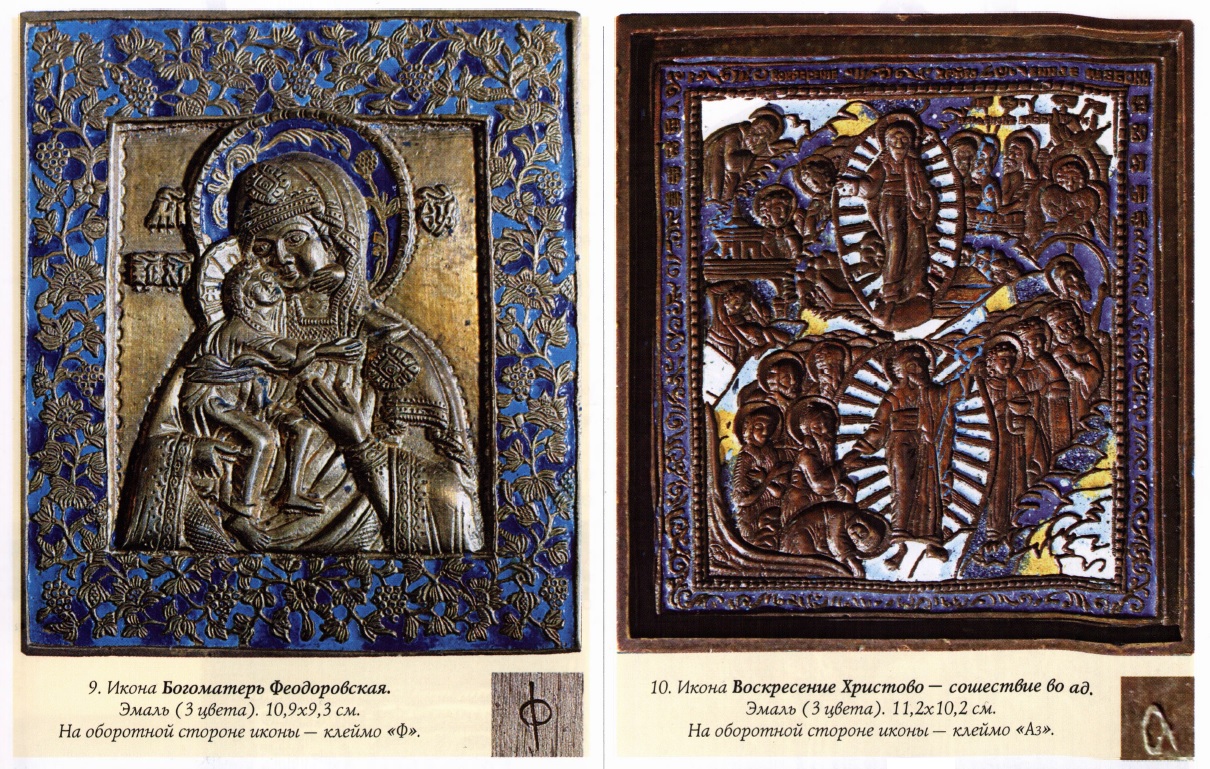

Интересна своим клеймом «Ф» на оборотной стороне иконы «Богоматерь Феодоровская» (ил. 9), но на данный момент об этом клейме нет никакой информации. Может, оно означает слово

«Ф[еодоровская]»? Хотя если взять во внимание, что последней владелицей медного заведения № 277 на ул. Девятая Рота с 1908 года была Фелицата Егоровна Панкратова [3], то можно предположить, что это клеймо относится именно к ней.

«Ф[еодоровская]»? Хотя если взять во внимание, что последней владелицей медного заведения № 277 на ул. Девятая Рота с 1908 года была Фелицата Егоровна Панкратова [3], то можно предположить, что это клеймо относится именно к ней.

Во время изучения меднолитых икон, крестов и складней также были обнаружены следующие клейма:

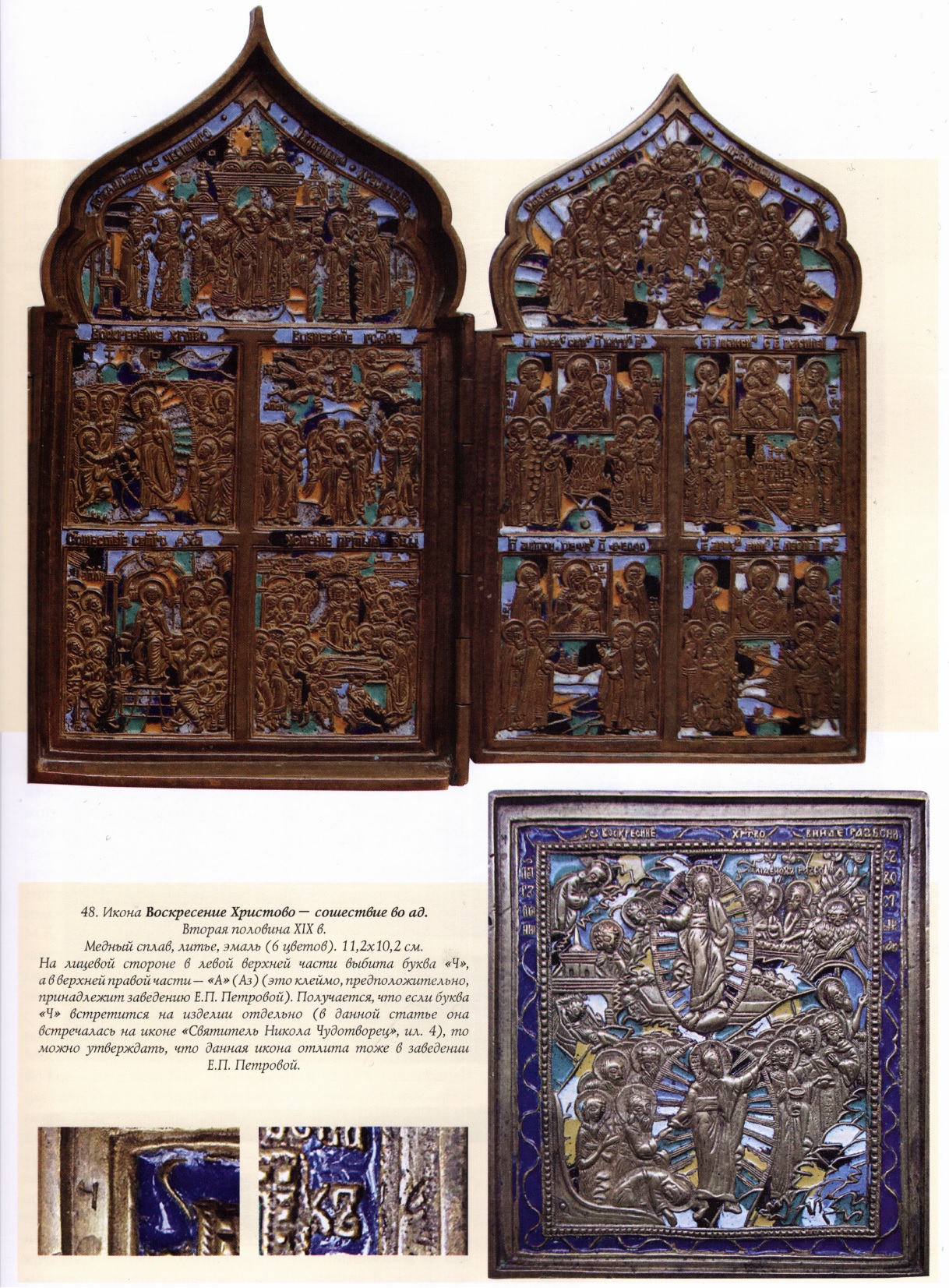

1. На оборотной стороне иконы «Воскресение Христово — сошествие во ад» (ил. 10) выбито «Аз». Из вышесказанного следует, что это клеймо, предположительно, принадлежит заведению Екатерины Петровны Петровой.

2. На иконе «Покров Богородицы» (ил. 12) на верхнем левом бортике — «Р.Х.». Это клеймо мастера Р.С. Хрусталева.

3. На иконе «Святитель Никола Чудотворец» (ил. 11) по верхнему торцу — инициалы «М.А.П.» и дата на кириллице «ЗТОГ» (7373-1864/1865 г.).

4. На иконе «Мученики Кирик и Иулита» (ил. 15) в левом нижнем углу — «РО». Если учитывать, что буква «Р» по своему написанию похожа на «Р» из клейм мастера Р.С. Хрусталева и данный сюжет встречается с клеймом «М.Р.С.Х.», то можно сделать предположение, что клеймо «РО» тоже относится к данному мастеру и означает первые буквы имени Родион.

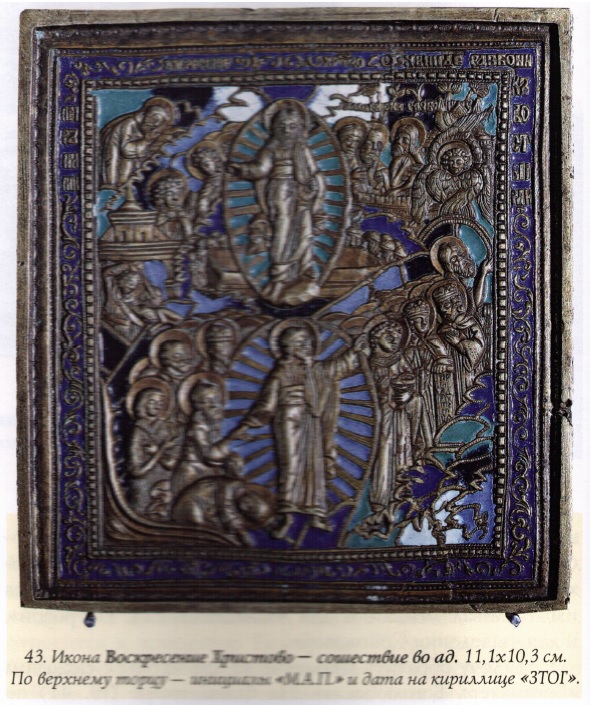

5.

5.  На Казанской иконе Божией Матери (ил. 13) в верхней части слева — «М.Р.С.Х.», а справа — «С С I». Может, клеймо «С С I» относится к «заведению Сергея Соколова» [5] и именно эта икона подтверждает то, что мастер чеканщик Р.С. Хрусталев работал и в заведении Соколовых, о чем я говорил выше? В любом случае, если клеймо «С С I» встретится на изделии отдельно, то можно утверждать, что этот предмет изготовлен в заведении с улицы Девятая Рота.

На Казанской иконе Божией Матери (ил. 13) в верхней части слева — «М.Р.С.Х.», а справа — «С С I». Может, клеймо «С С I» относится к «заведению Сергея Соколова» [5] и именно эта икона подтверждает то, что мастер чеканщик Р.С. Хрусталев работал и в заведении Соколовых, о чем я говорил выше? В любом случае, если клеймо «С С I» встретится на изделии отдельно, то можно утверждать, что этот предмет изготовлен в заведении с улицы Девятая Рота.

6. На иконе «Мученики Кирик и Иулита» (ил. 14) на ушке — «П». Может, это начало фамилии П[етрова] Е.П.?

7. На иконе «Мученик Уар» (ил 16) на верхнем бортике под ушком — «X». Вероятнее всего, это клеймо мастера Р.С. Хрусталева.

8. На иконе «Воздвижение Креста Господня» (ил. 18) на оборотной стороне в нижней части выбита буква «3». Возможно, это клеймо относится к «Заведению Соколовой».

9. На иконе «Преподобный Паисий Великий» (ил 19) в верхних углах рамки средника — «Р» (в левом углу) и «X» (в правом углу). Это клеймо мастера Р.С. Хрусталева.

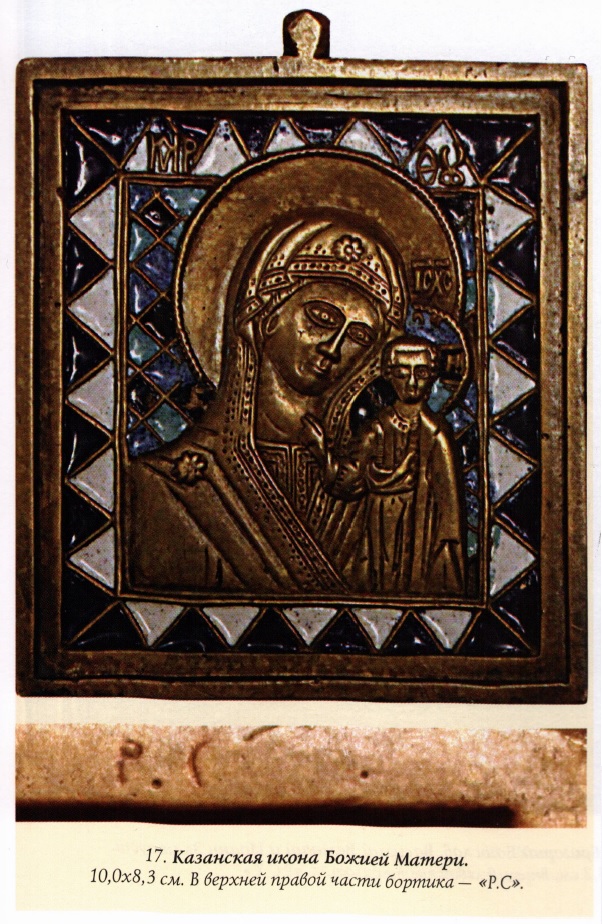

10. На Казанской иконе Божией Матери (ил 17) в верхней правой части бортика — «Р.С». Это также клеймо мастера Р.С. Хрусталева.

.jpg) 11.На иконе «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие» (ил. 20) на оборотной стороне в нижней части выбиты буквы «3» (слева) и «С» (справа). Это клеймо «Заведения Соколовой».

11.На иконе «Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие» (ил. 20) на оборотной стороне в нижней части выбиты буквы «3» (слева) и «С» (справа). Это клеймо «Заведения Соколовой».

12. На иконе «Богоматерь Знамение с символами Евангелистов» (ил. 21) на ушке выбито «С С». Можно предположить, что это клеймо относится к заведению Соколовых. «Предполагаем, что в новой мастерской меднолитые изделия стали выходить с монограммой ее владельца — «3/СС», то есть «Заведение Сергея Соколова»...» [5]. Также не исключено, что это часть клейма «С С I», о котором сказано выше.

13. На иконе «Святители Григорий Богослов, Василий Великий и Иоанн Златоуст» (ил. 22) внизу, в левой части рамки, — «Р.С.Х.» (Р.С. Хрусталев).

14. На иконе «Спас Вседержитель» (ил. 23) в верхних углах рамки — «Р» (в левом углу) и «X» (в правом углу). Это клеймо мастера Р.С. Хрусталева.

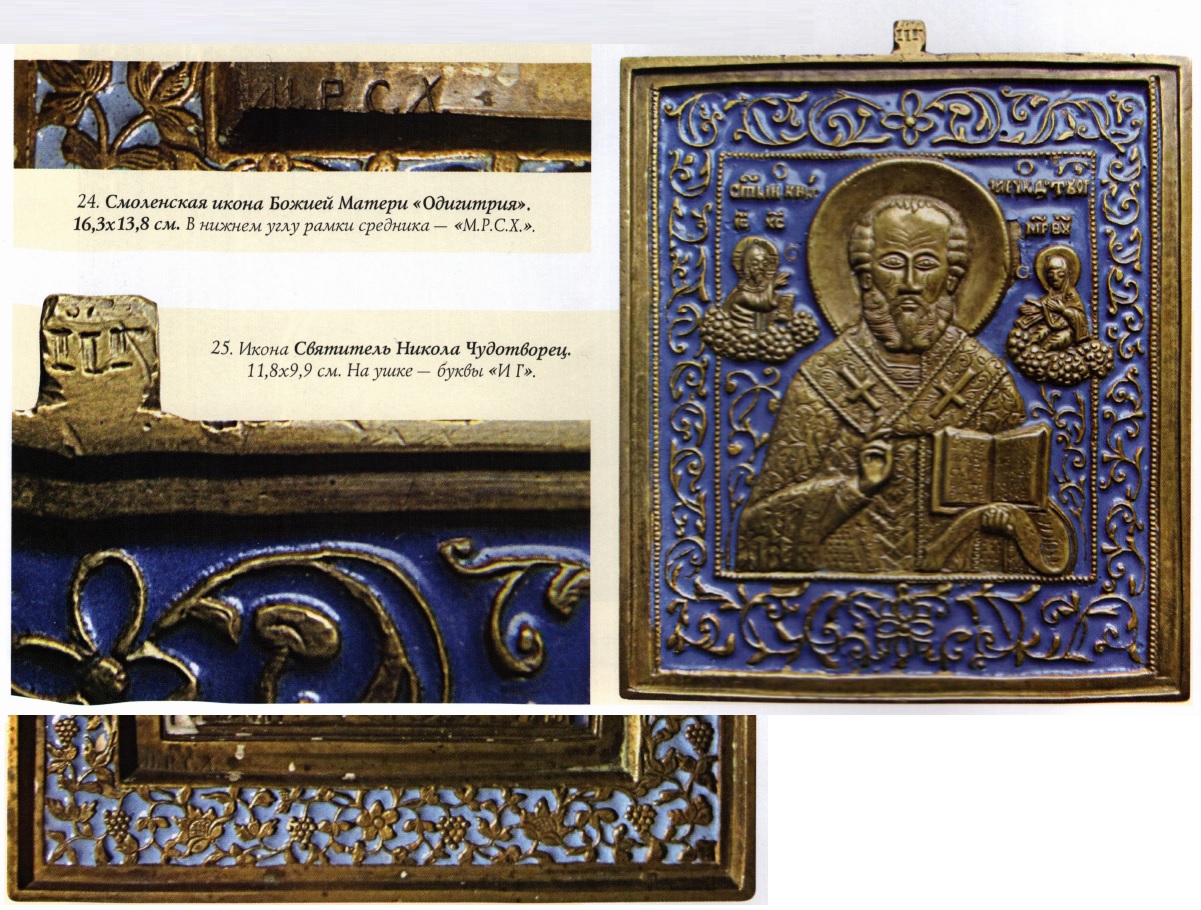

15. На Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия» (ил. 24) в нижнем углу рамки средника — «М.Р.С.Х.».

16. На иконе «Святитель Никола Чудотворец» (ил. 25) на ушке — буквы «И Г». Можно предположить, что это инициалы мастера Игната Тимофеева.

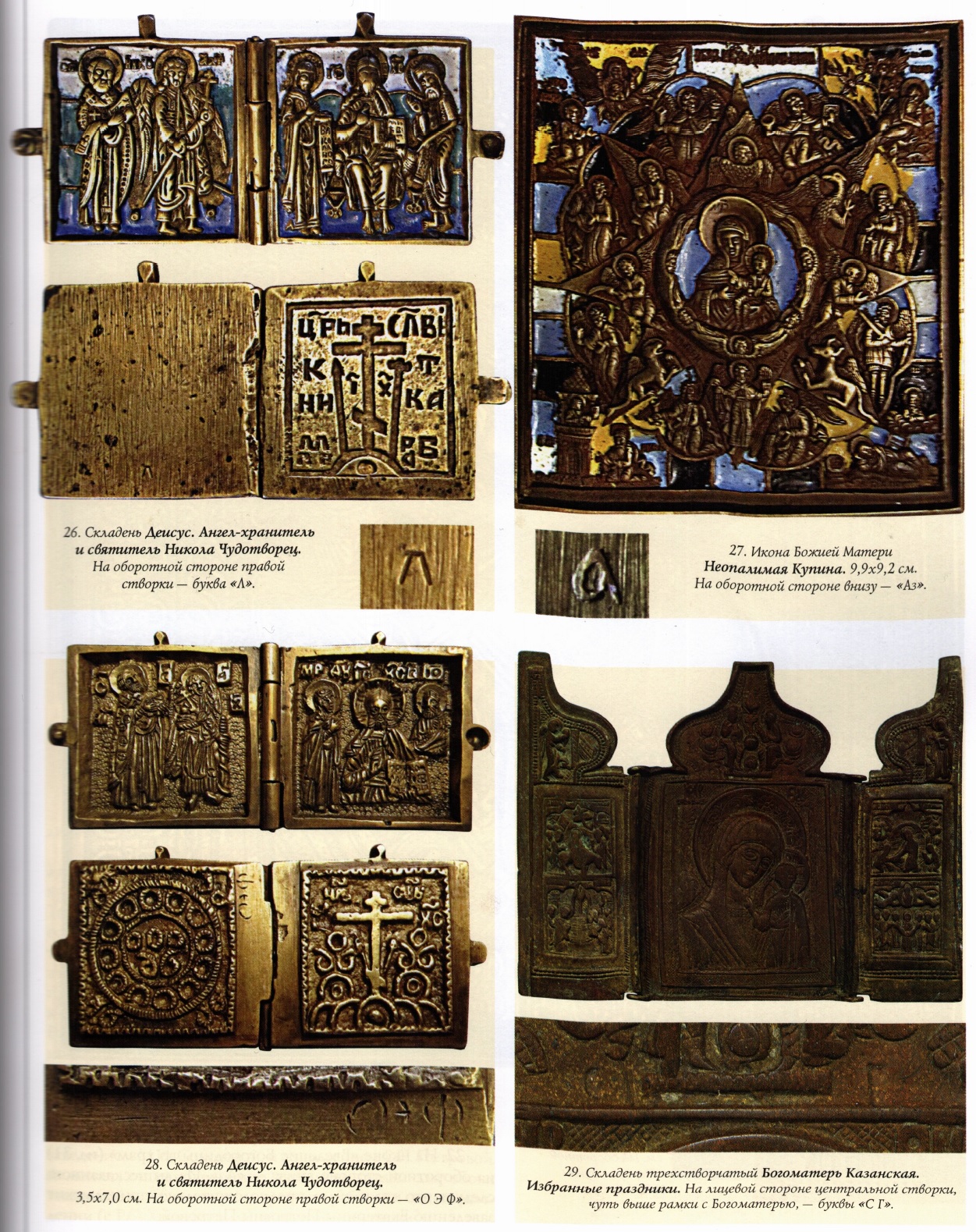

17. На складне «Деисус. Ангел-хранитель и святитель Никола Чудотворец» (ил. 26) на оборотной стороне правой створки — буква «А».

18. На иконе Божией Матери «Неопалимая Купина» (ил. 27) на оборотной стороне внизу — «Аз». Из вышесказанного следует, что это клеймо, предположительно, принадлежит заведению Екатерины Петровны Петровой.

19. На складне «Деисус. Ангел-хранитель и святитель Никола Чудотворец» (ил. 28) на оборотной стороне правой створки — «О Э Ф».

20. На складне трехстворчатом «Богоматерь Казанская. Избранные праздники» на лицевой стороне центральной створки, чуть выше рамки с Богоматерью, — буквы «С Г» (ил. 29).

21. На Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия» (ил. 30) на оборотной стороне вверху — буквы «М.П.И.К.».

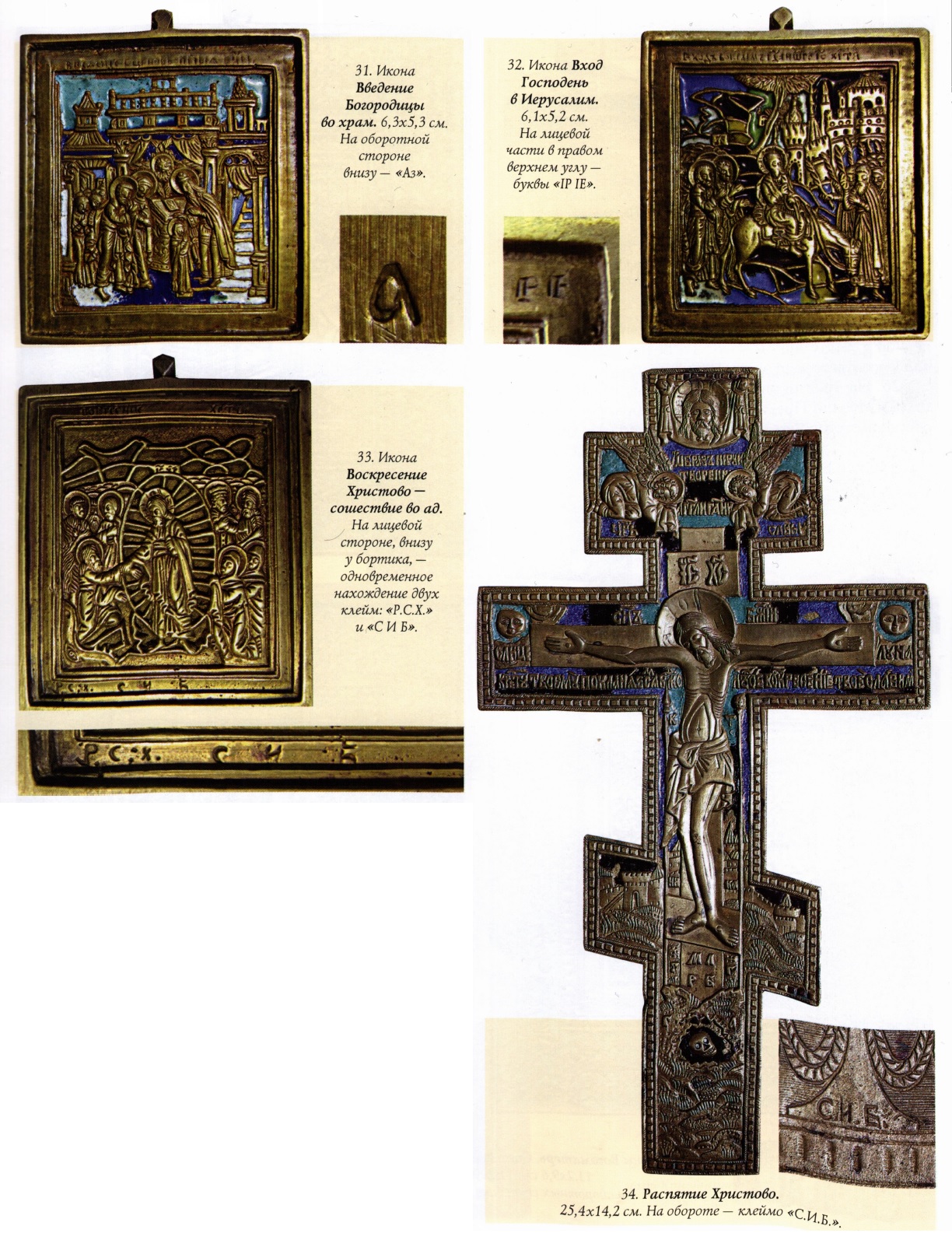

22. На иконе «Введение Богородицы во храм» (ил. 31) на оборотной стороне внизу — «Аз». Из вышесказанного следует, что это клеймо, предположительно, принадлежит заведению Екатерины Петровны Петровой.

23. На иконе «Вход Господень в Иерусалим» (ил. 32) на лицевой части в правом верхнем углу — буквы «IP IЕ».

.jpg) 24. На иконе «Воскресение Христово — сошествие во ад» (ил. 33) на лицевой стороне, внизу у бортика, — одновременное нахождение двух клейм: «Р.С.Х.» и «С И Б». Такое сочетание клейм я встретил впервые! Теперь на основании этого можно утверждать, что клеймо «С И Б» тоже относится к клеймам, которые наносились в медном заведении Екатерины Петровны Петровой. Также можно предположить, что если на изделии стоит только одно клеймо «С И Б», то оно изготовлено в медном заведении Екатерины Петровны Петровой и связано с именем известного мастера Родиона Семеновича Хрусталева («Р.С.Х.»). Хотя в своей работе [5] Е.Я. Зотова пишет: «...«С.И.Б.» известна лишь на произведениях с клеймом «М С»...». Выявленная отливка позволяет опровергнуть это и предположить, что данный мастер «С И Б» мог быть связан и с заведением М.И. Соколовой, и с заведением Е.П. Петровой. А может, он одновременно выполнял заказы для обоих заведений или один период времени работал в одном заведении (с Р.С. Хрусталевым), а другой — в другом?

24. На иконе «Воскресение Христово — сошествие во ад» (ил. 33) на лицевой стороне, внизу у бортика, — одновременное нахождение двух клейм: «Р.С.Х.» и «С И Б». Такое сочетание клейм я встретил впервые! Теперь на основании этого можно утверждать, что клеймо «С И Б» тоже относится к клеймам, которые наносились в медном заведении Екатерины Петровны Петровой. Также можно предположить, что если на изделии стоит только одно клеймо «С И Б», то оно изготовлено в медном заведении Екатерины Петровны Петровой и связано с именем известного мастера Родиона Семеновича Хрусталева («Р.С.Х.»). Хотя в своей работе [5] Е.Я. Зотова пишет: «...«С.И.Б.» известна лишь на произведениях с клеймом «М С»...». Выявленная отливка позволяет опровергнуть это и предположить, что данный мастер «С И Б» мог быть связан и с заведением М.И. Соколовой, и с заведением Е.П. Петровой. А может, он одновременно выполнял заказы для обоих заведений или один период времени работал в одном заведении (с Р.С. Хрусталевым), а другой — в другом?

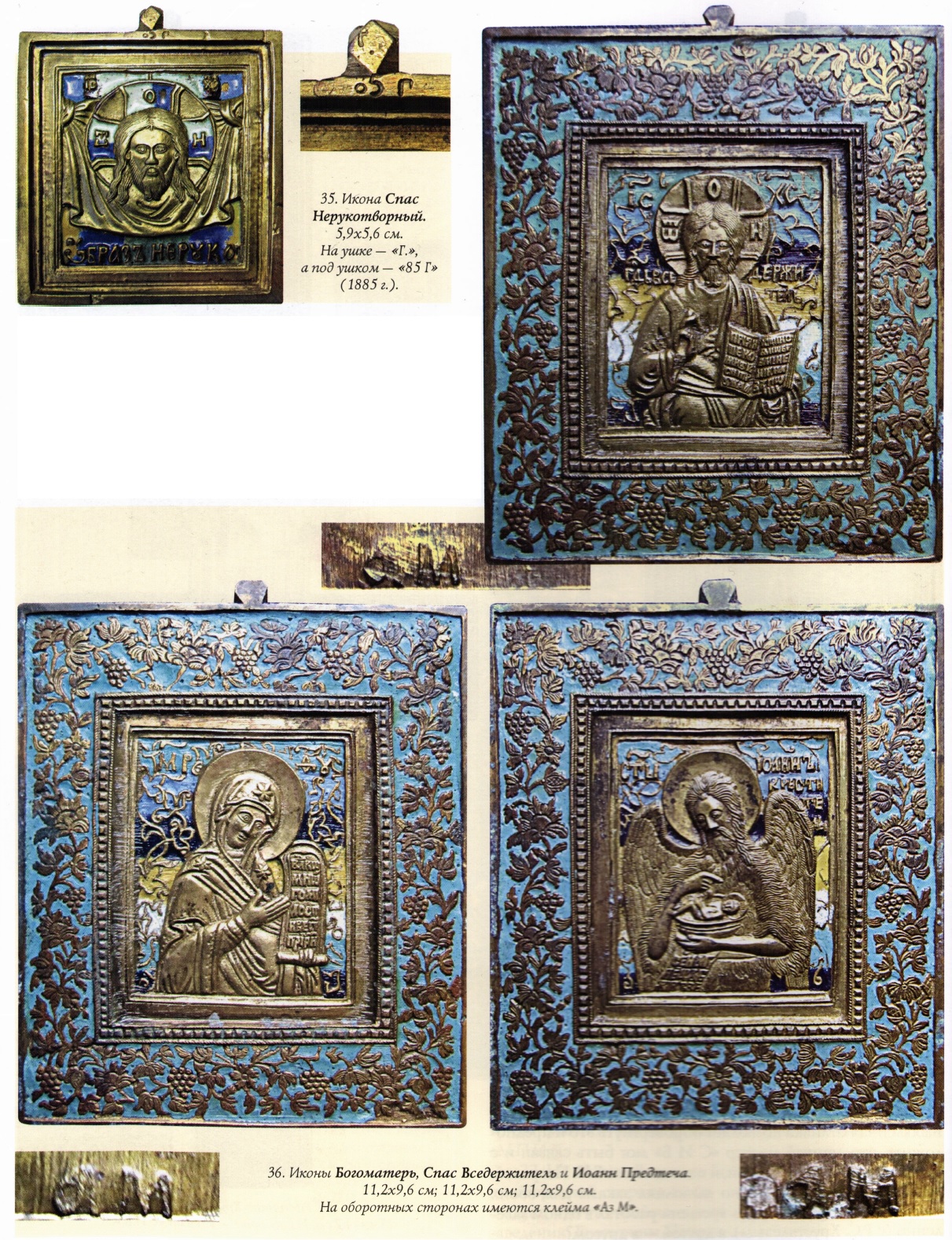

25. На иконе «Спас Нерукотворный» (ил. 35) на ушке — «Г.», а под ушком — «85 Г». Вероятнее всего, клеймо «85 Г» соответствует дате «1885 год».

25. На иконе «Спас Нерукотворный» (ил. 35) на ушке — «Г.», а под ушком — «85 Г». Вероятнее всего, клеймо «85 Г» соответствует дате «1885 год».

26. На трех иконах: «Богоматерь», «Спас Вседержитель» и «Иоанн Предтеча», которые образуют триптих, на оборотных сторонах имеются клейма «Аз М» (ил. 36). Как следует из вышесказанного, данные клейма относятся к заведению Екатерины Петровны Петровой.

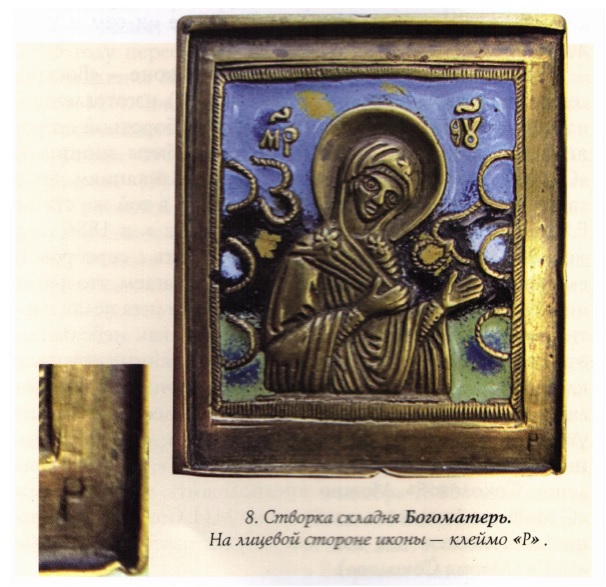

27. На нижней части рамки иконы «Святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов» (ил. 37) имеется клеймо «Р.». Это клеймо мастера Р.С. Хрусталева. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть рядом черточки, которые могут являться частями букв «М.» и «С.». Получается, что другие буквы были стерты или плохо пробиты.

27. На нижней части рамки иконы «Святители Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов» (ил. 37) имеется клеймо «Р.». Это клеймо мастера Р.С. Хрусталева. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть рядом черточки, которые могут являться частями букв «М.» и «С.». Получается, что другие буквы были стерты или плохо пробиты.

28. Сегодня на оборотных сторонах некоторых меднолитых икон, изготовленных до 1917 года, появились и современные клейма в виде креста (ил. 38). Этот знак состоит из двух букв «Т», одной прозрачной, другой черной. Это клеймо пока наносится на меднолитых изделиях, которые прошли через коллекцию Олега Тетеря. Это своего рода знак качества, то есть наличие этого клейма означает, что данный предмет — 100-процентный оригинал (наложены все настоящие эмали, нет подработок потертостей штихелем) и является своего рода

.jpg)

шедевром в области пластики. Данное клеймо нанесено лазером, поэтому не исключено, что вскоре его научатся легко подделывать те, кто не постесняется использовать имя известного и порядочного коллекционера, истинного любителя меднолитой пластики в корыстных целях.

шедевром в области пластики. Данное клеймо нанесено лазером, поэтому не исключено, что вскоре его научатся легко подделывать те, кто не постесняется использовать имя известного и порядочного коллекционера, истинного любителя меднолитой пластики в корыстных целях.

29. На оборотной стороне иконы «Троица Ветхозаветная с Деисусом и Собором апостолов» слева выбита буква «3», а справа — «С», то есть «Заведение Соколовой» (Мария Ивановна Соколова) (ил. 39). Выше говорилось, что это клеймо стало наноситься ориентировочно с 1900 года [3]. Значит, можно сказать, что и данная плакета отлита в начале или первой четверти XX века.

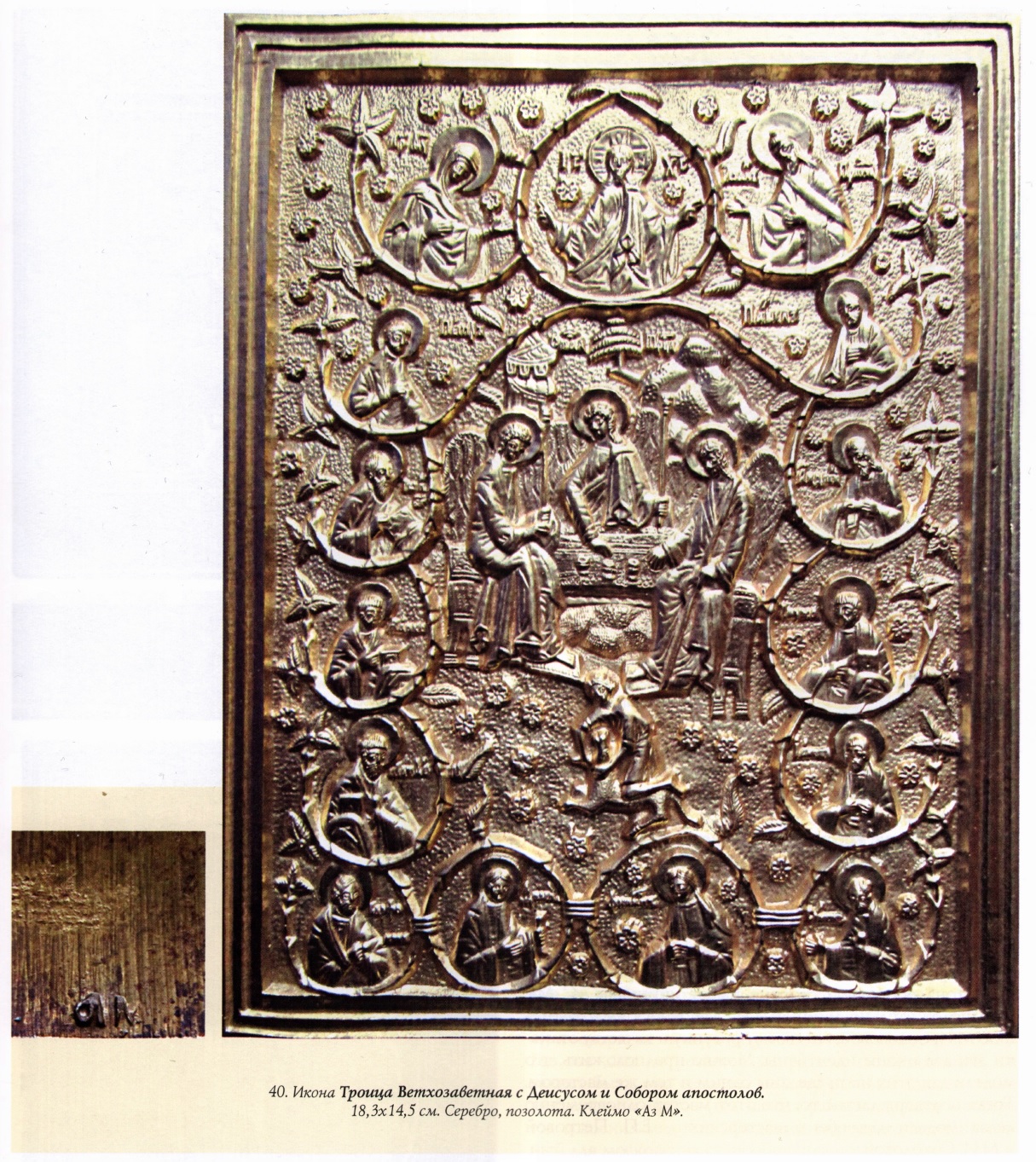

30. 30. На оборотном стороне такой же иконы — «Троица Ветхозаветная с Деисусом и Собором апостолов» (ил. 40), но без эмали и с позолотой, имеется клеймо «Аз М». Как следует из вышесказанного, данное клеймо, возможно, относится к заведению Екатерины Петровны Петровой. Следовательно, и эта икона изготовлена в мастерской, где работал P.С.Хрусталев. Описание же этих двух подобных икон, «Троица Ветхозаветная с Деисусом и Собором апостолов», с моей точки зрения, подтверждает вышеизложенные рассуждения о том, что мастер Р.С. Хрусталев изготавливал модели и для «заведения Е.П. Петровой», и для «заведения Соколовой».

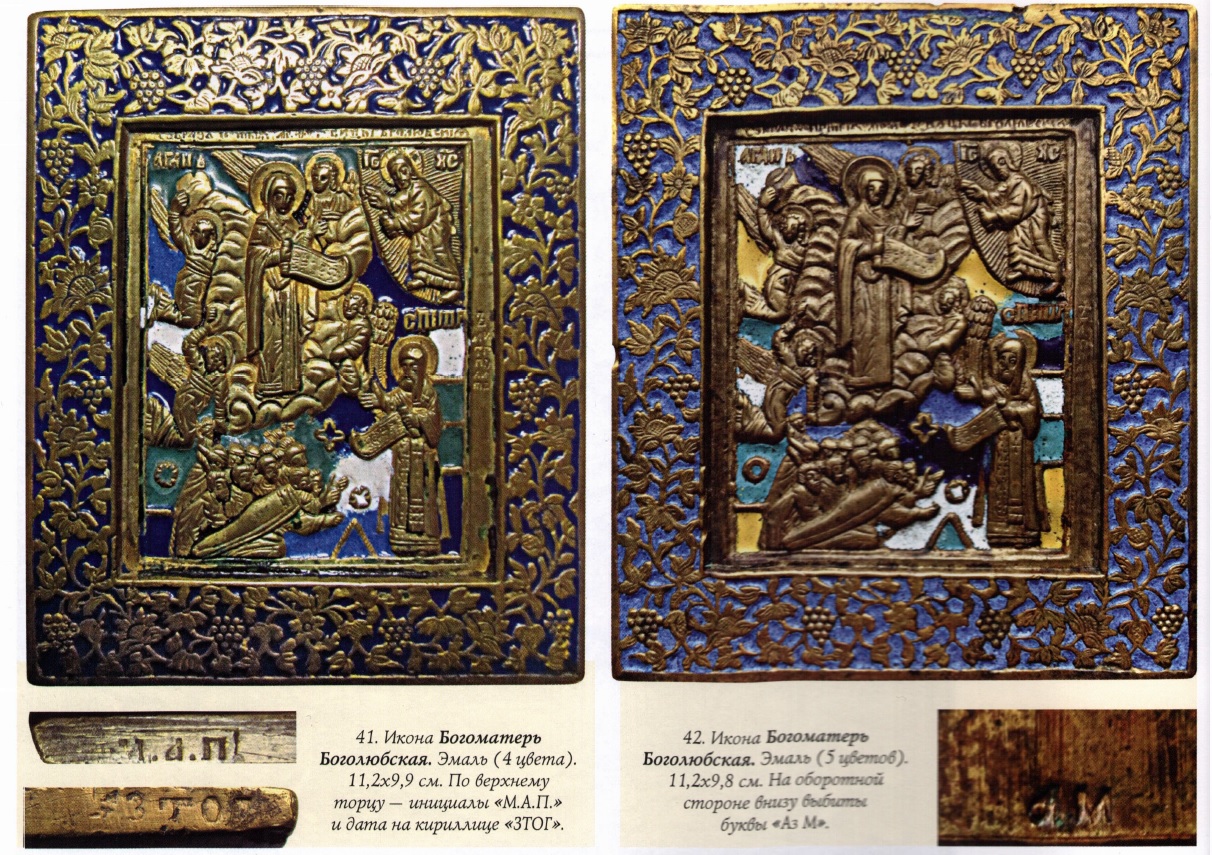

31. Хочу обратить внимание на две иконы с сюжетом «Богоматерь Боголюбская». На одной иконе (ил. 41) по верхнему торцу — инициалы «М.А.П.» и дата на кириллице «ЗТОГ» (7373 — 1864/1865 г.). У другой иконы (ил. 42) на оборотной стороне внизу выбиты буквы «Аз М». Как следует из вышесказанного, данное клеймо («Аз М») относится к заведению Екатерины Петровны Петровой. По своему рисунку и качеству отливки эти две иконы идентичны. Можно предположить, что модели для этих икон сделаны одним мастером. А может, и сами иконы отлиты с одной и той же матрицы, но имеют разные клейма? Тогда получается, что клейма «М.А.П.» и «Аз М» относятся к одной и той же мастерской.

31. Хочу обратить внимание на две иконы с сюжетом «Богоматерь Боголюбская». На одной иконе (ил. 41) по верхнему торцу — инициалы «М.А.П.» и дата на кириллице «ЗТОГ» (7373 — 1864/1865 г.). У другой иконы (ил. 42) на оборотной стороне внизу выбиты буквы «Аз М». Как следует из вышесказанного, данное клеймо («Аз М») относится к заведению Екатерины Петровны Петровой. По своему рисунку и качеству отливки эти две иконы идентичны. Можно предположить, что модели для этих икон сделаны одним мастером. А может, и сами иконы отлиты с одной и той же матрицы, но имеют разные клейма? Тогда получается, что клейма «М.А.П.» и «Аз М» относятся к одной и той же мастерской.

32. На иконе «Воскресение Христово — сошествие во ад» (ил. 43) по верхнему торцу выбиты инициалы «М.А.П.» и дата на кириллице «ЗТОГ» (7373—1864/1865 г.). Из вышесказанного следует, что это клеймо, предположительно, принадлежит заведению Екатерины Петровны Петровой. Другая икона «Воскресение Христово — сошествие во ад» (вторая половина XIX в.), о которой говорилось выше (ил. 5), на оборотной стороне имеет инициалы «С М». Предположительно, инициалы «С М» относятся к заведению М.И. Соколовой. По своему рисунку и качеству отливки эти две иконы идентичны. Можно предположить, что модели для этих икон сделаны одним и тем же мастером. Тогда подтверждается то, что этот мастер одновременно делал модели для обеих мастерских — Е.П. Петровой и М.И. Соколовой.

33. На иконе «Богоматерь Казанская» (ил. 44) по верхнему торцу — инициалы «М.А.П.» и дата на кириллице «ЗТОГ» (7373 — 1864/1865 г.). Выше говорилось, что это клеймо, предположительно, принадлежит заведению Е.П. Петровой. Эти клейма на данном типе иконы я встретил впервые. До этого на всех подобных иконах «Богоматерь Казанская», описанных в различной литературе [1, 3, 4, 7], в рамке ее средника встречались только врезные буквы «С ИК КА ИГ ТИ» (И. Тимофеев). Эти клейма еще раз подтверждают, что мастера «М.А.П.» и И. Тимофеев имеют непосредственное отношение к старообрядческой мастерской на ул. Девятая Рота (домовладение № 277), которая сначала принадлежала сестрам Тимофеевым, а потом перешла к Е.П. Петровой.

33. На иконе «Богоматерь Казанская» (ил. 44) по верхнему торцу — инициалы «М.А.П.» и дата на кириллице «ЗТОГ» (7373 — 1864/1865 г.). Выше говорилось, что это клеймо, предположительно, принадлежит заведению Е.П. Петровой. Эти клейма на данном типе иконы я встретил впервые. До этого на всех подобных иконах «Богоматерь Казанская», описанных в различной литературе [1, 3, 4, 7], в рамке ее средника встречались только врезные буквы «С ИК КА ИГ ТИ» (И. Тимофеев). Эти клейма еще раз подтверждают, что мастера «М.А.П.» и И. Тимофеев имеют непосредственное отношение к старообрядческой мастерской на ул. Девятая Рота (домовладение № 277), которая сначала принадлежала сестрам Тимофеевым, а потом перешла к Е.П. Петровой.

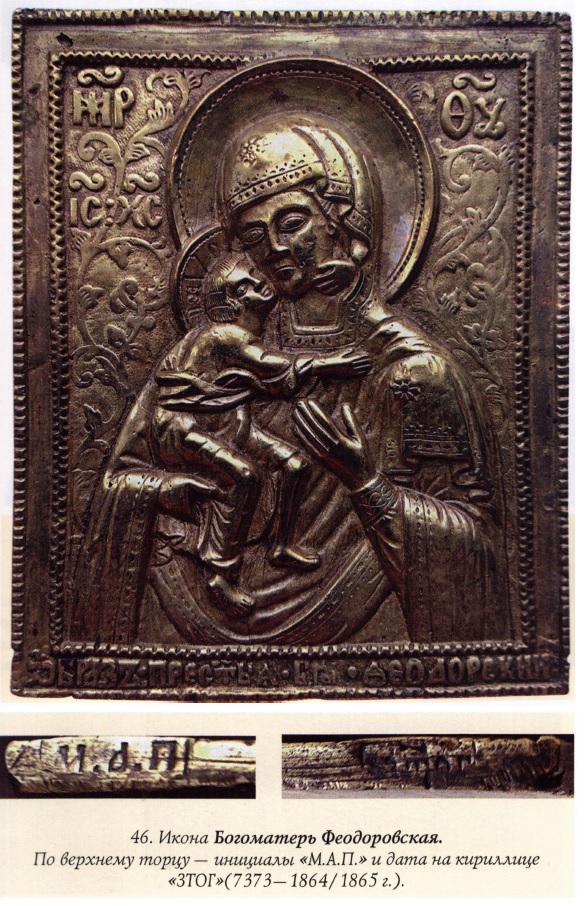

34. На иконе «Богоматерь Феодоровская» по верхнему торцу стоят инициалы «М.А.П.» и дата на кириллице «ЗТОГ» (7373—1864/1865 г.) (ил. 46). Ранее подобный тип иконы во многих каталогах датировали XVIII веком. Данное же клеймо опровергает это и говорит о том, что более правильная датировка — вторая половина XIX века. Почему я говорю не точную дату «ЗТОГ» (7373—

1864/1865 г.)? Раз эта дата встречается на разных сюжетах икон, то, может быть, она означает не дату отливки данного изделия, а что-то другое (год начала работы данного мастера, год освоения медного заведения, год чем-то знаменательный для московских старообрядцев и т. п.)?

1864/1865 г.)? Раз эта дата встречается на разных сюжетах икон, то, может быть, она означает не дату отливки данного изделия, а что-то другое (год начала работы данного мастера, год освоения медного заведения, год чем-то знаменательный для московских старообрядцев и т. п.)?

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что основная часть сюжетов (иконы, кресты, складни), которые отличаются большой тонкостью, высоким качеством отливки и наложения многоцветных эмалей, выполнена в заведениях М.И. Соколовой и Е.П. Петровой, где работал мастер Р.С. Хрусталев. Если попалось высокохудожественное изделие без клейм, то с большой вероятностью оно изготовлено именно в этих мастерских, располагавшихся в Москве на ул. Девятая Рота. Кроме того, большая часть клейм мастеров наносилась именно в этих мастерских, и можно предположить, что большинство неизвестных клейм также относится именно к этим заведениям. В то же время расшифровка клейм остается достаточно сложным вопросом для исследователей, ведь пока нет документальных доказательств верности тех или иных расшифровок всех вышеперечисленных клейм, можно согласиться только с их версиями.

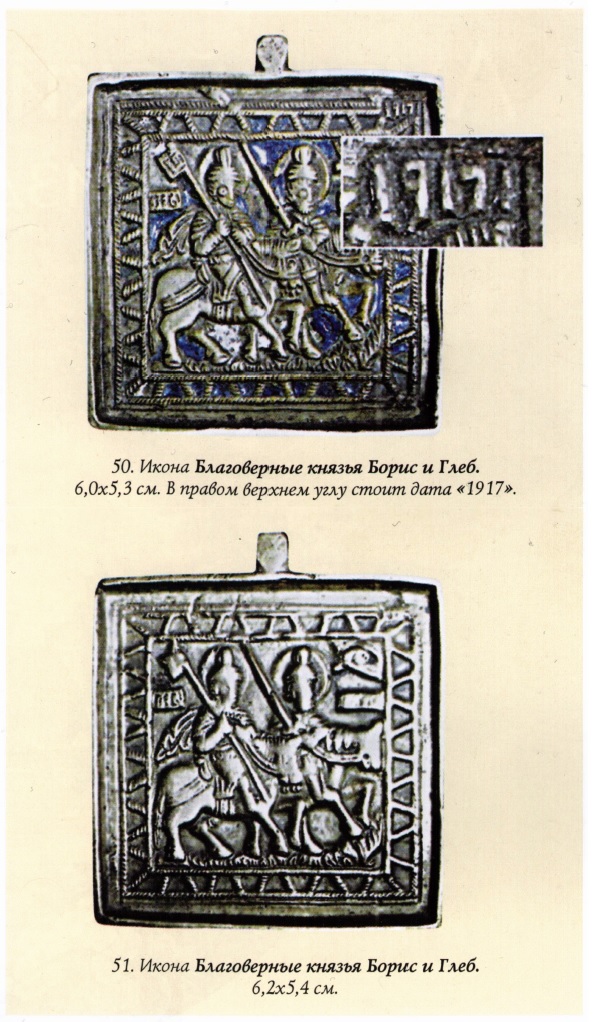

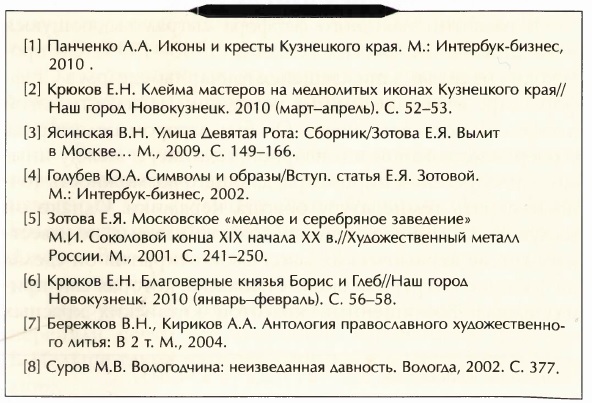

Подводя итог, предлагаю обратить внимание на две малоформатные иконы «Благоверные князья Борис и Глеб» [6], которые мы описывали с искусствоведом А. Панченко во время подготовки материала к книге «Кресты и иконы Кузнецкого края». При исследовании данных икон мы обратили внимание, что на одной из них в правом верхнем углу стоит дата «1917» (ил. 50), .jpg)

а на другой она отсутствует, и на месте даты виден грубый затек металла (ил. 51). Следовательно, иконка с датой отлита в 1917 году, а по поводу другой можно предположить, что она изготовлена позже. Ее грубое изготовление говорит о том, что она отлита в некачественной форме, которая, вероятно, сделана с использованием качественно отлитой иконки. То есть хорошо отлитую икону помещают в специальную глину (землю), и после ее изъятия получается матрица, в которую и заливают металл. Если применяется родная модель, то при ее изъятии из глины (земли) она выходит свободно, не забирая с собой глину (землю). В нашем же случае в углу иконки, где должна быть дата, получился затек металла из-за некачественной матрицы. Такие повторные иконки могли отливаться и в Сибири, даже в старообрядческих деревнях. Таким образом, мы получили данные, никогда ранее не публиковавшиеся специалистами. До недавнего времени эти малоформатные иконки датировались специалистами второй половиной XIX века. А у известного вологодского любителя и исследователя меднолитой пластики М.В. Сурова в книге «Вологодчина: неизведанная давность» [8] подтип данной иконы (без даты) датируется даже XVIII веком. Теперь можно утверждать, что такие иконки отливались в первой четверти XX века.

а на другой она отсутствует, и на месте даты виден грубый затек металла (ил. 51). Следовательно, иконка с датой отлита в 1917 году, а по поводу другой можно предположить, что она изготовлена позже. Ее грубое изготовление говорит о том, что она отлита в некачественной форме, которая, вероятно, сделана с использованием качественно отлитой иконки. То есть хорошо отлитую икону помещают в специальную глину (землю), и после ее изъятия получается матрица, в которую и заливают металл. Если применяется родная модель, то при ее изъятии из глины (земли) она выходит свободно, не забирая с собой глину (землю). В нашем же случае в углу иконки, где должна быть дата, получился затек металла из-за некачественной матрицы. Такие повторные иконки могли отливаться и в Сибири, даже в старообрядческих деревнях. Таким образом, мы получили данные, никогда ранее не публиковавшиеся специалистами. До недавнего времени эти малоформатные иконки датировались специалистами второй половиной XIX века. А у известного вологодского любителя и исследователя меднолитой пластики М.В. Сурова в книге «Вологодчина: неизведанная давность» [8] подтип данной иконы (без даты) датируется даже XVIII веком. Теперь можно утверждать, что такие иконки отливались в первой четверти XX века.

Проведенный анализ говорит о том, что иконы, кресты и складни Кузнецкого края и одной из частных коллекций Москвы несут в себе много интересной информации. Во времена гонений в Сибирь бежали многие приверженцы старой веры, которые везли с собой религиозные предметы. Так, с верой уходили в глубь тайги и эти произведения искусства, которые сегодня разбросаны по всей России-матушке. А данная статья — это толчок к дальнейшим  исследованиям и новым публикациям. Если таким же образом исследовать и описать меднолитые памятники, находящиеся в музеях и частных собраниях других областей, то получится фундаментальный труд, что позволит расширить круг меднолитых изделий с различными клеймами. И, возможно, откроются еще какие-нибудь тайны. В любом случае эта работа важна не только с исторической и художественной точек зрения, но и с позиции возрождения духовности, связи между нами и нашими предками.

исследованиям и новым публикациям. Если таким же образом исследовать и описать меднолитые памятники, находящиеся в музеях и частных собраниях других областей, то получится фундаментальный труд, что позволит расширить круг меднолитых изделий с различными клеймами. И, возможно, откроются еще какие-нибудь тайны. В любом случае эта работа важна не только с исторической и художественной точек зрения, но и с позиции возрождения духовности, связи между нами и нашими предками.

Евгений КРЮКОВ

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 105 (апрель 2013), стр.34