Его имя мало известно широкой публике, да и не всякий специалист возьмется со знанием дела рассуждать о творчестве художника. Впрочем, говорить о том, что на долю Григорьева выпало бремя полного забвения, тоже не совсем справедливо. При жизни художник был высоко оценен, потом же в течение десятилетий о нем вспоминали нечасто: у общества появились другие кумиры, хотя редкие выставки «по поводу» каждый раз вызывали всплеск подлинного интереса к его творчеству и искреннего, безоговорочного признания самобытности мастера.

Его имя мало известно широкой публике, да и не всякий специалист возьмется со знанием дела рассуждать о творчестве художника. Впрочем, говорить о том, что на долю Григорьева выпало бремя полного забвения, тоже не совсем справедливо. При жизни художник был высоко оценен, потом же в течение десятилетий о нем вспоминали нечасто: у общества появились другие кумиры, хотя редкие выставки «по поводу» каждый раз вызывали всплеск подлинного интереса к его творчеству и искреннего, безоговорочного признания самобытности мастера.

Однако даже советское искусствоведение, ловко обходившееся без имен художников, не пожелавших разделить со страной невзгоды революционного лихолетья, не смогло напрочь вычеркнуть это яркое имя. Пусть в долгом перечне прочих имен, но о Григорьеве вынуждены были говорить. И помнить. Эти годы «умолчания» стали для Григорьева — нет, не испытанием, потому что силу его художественной выразительности никто и никогда не подвергал сомнению, а временем выдержки, необходимым для того, чтобы схлынуло, как пена, все наносное, сиюминутное, частное и осталось главное — пронзительное мироощущение художника, которому выпало жить и творить на изломе истории.

Детские и юношеские годы Бориса Григорьева прошли там, где сливаются Волга и Шексна — в старинном русском городе Рыбинске, торговом порту, знаменитом своей хлебной пристанью. Волга, с ее размахом, природной силой и красотой и вместе с тем неприглядная и тяжелая портовая, бурлацкая жизнь, как то и должно было случиться, немало повлияли на формирование личности молодого человека, от природы наделенного способностью тонко чувствовать окружающий мир.

Отец будущего художника Дмитрий Васильевич был управляющим Рыбинского отделения банка. Воспитанием детей, а в семье их было шестеро, занималась мать, Клара Ивановна, шведка, родившаяся на Аляске, вынянченная кормилицей-индианкой и приехавшая в центральную Россию уже подростком. В семье хранились окутанные романтическим ореолом легенды о перипетиях жизни дедов — капитана-мореплавателя из Риги Ивана Линденберга и волжского купца Василия Григорьева, разорившегося, когда его караван с сахаром настигли в дороге дожди...

Конечно, и влияние матери — колоритной личности, впитавшей наследие таких разноплановых культур, увлекавшейся литературой, и настроения в обществе, и эмоциональный строй семьи тоже сформировали духовный мир будущего художника. Во всяком случае, о художественном поприще для себя юный Борис задумался еще в одиннадцатилетнем возрасте. Однако по прошествии лет он, под давлением отца, поступает в Московскую практическую академию коммерческих наук. Понять, что коммерция — это не его призвание, было нетрудно: через три года он покидает академию и полностью посвящает себя живописи.

Конечно, и влияние матери — колоритной личности, впитавшей наследие таких разноплановых культур, увлекавшейся литературой, и настроения в обществе, и эмоциональный строй семьи тоже сформировали духовный мир будущего художника. Во всяком случае, о художественном поприще для себя юный Борис задумался еще в одиннадцатилетнем возрасте. Однако по прошествии лет он, под давлением отца, поступает в Московскую практическую академию коммерческих наук. Понять, что коммерция — это не его призвание, было нетрудно: через три года он покидает академию и полностью посвящает себя живописи.

В 1903 году Григорьева приняли в Московское Строгановское художественно-промышленное училище. В те годы здесь преподавали такие известные мастера, как М.К.Аладжалов, С.В.Иванов, К.А.Коровин, К.К.Первухин, Д.А.Щербиновский. Именно К.К.Первухин и ДА.ГЦербиновский научили его особое внимание уделять чистоте линий, красоте светотени или колориту. Эти педагоги сформировали ядро, школу, которую Борис Григорьев новаторски переосмыслил и развил. Впрочем, первоначально творческие искания молодого дарования не были приняты — из Императорской Академии художеств, следующей ученической ступени, он был отчислен как раз за «уклонение от истины и увлечение новаторством». Что ж, если путь в академические  классы был ему закрыт, оставались «университеты», которые Петербург начала XX века щедро предлагал любому талантливому, наделенному обостренным восприятием жизни человеку.

классы был ему закрыт, оставались «университеты», которые Петербург начала XX века щедро предлагал любому талантливому, наделенному обостренным восприятием жизни человеку.

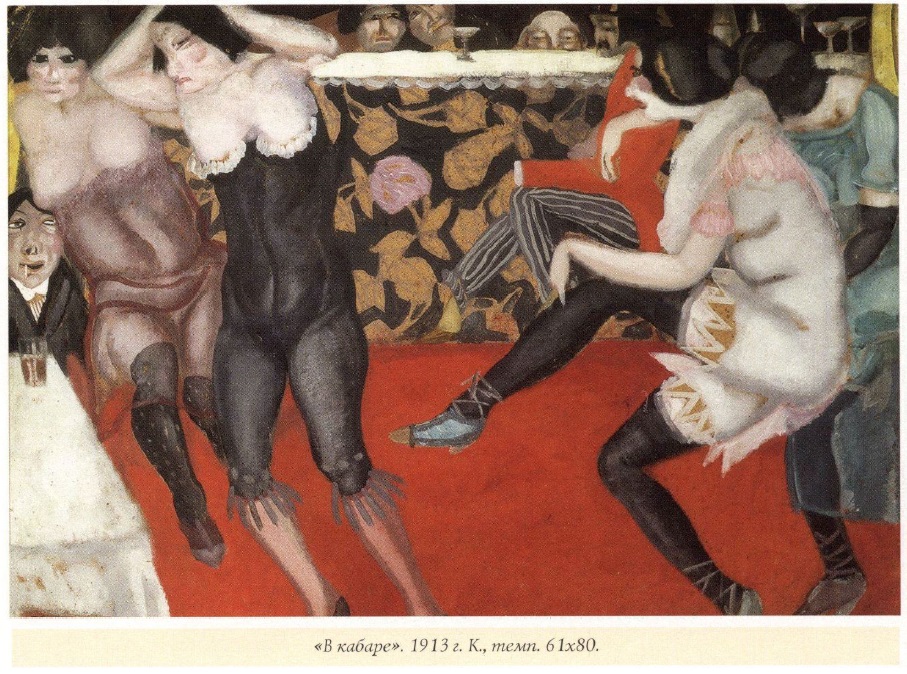

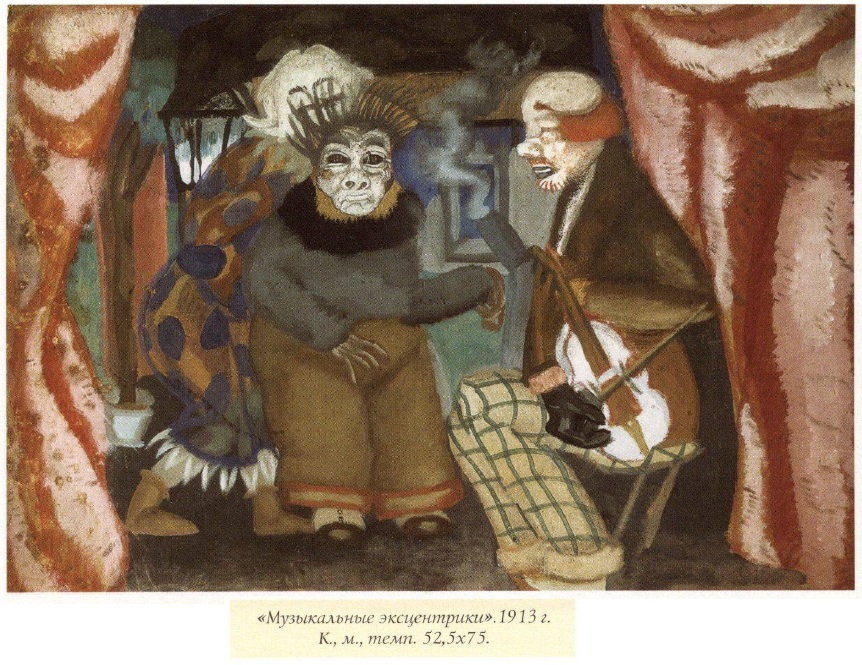

Работы Григорьева экспонируются на выставках «Товарищества независимых», он становится членом художественного объединения «Мир искусства». 1913 год — переломный в творчестве начинающего мастера: он отправляется в столицу искусств — Париж. Без преувеличения можно сказать, что именно этот город сформировал его как виртуозного рисовальщика, свободно владеющего всем спектром выразительных возможностей линии. Той самой линии, которая станет визитной карточкой, наиболее характерным и запоминающимся акцентом почерка художника. Его манера рисования, культивировавшая свободную, как бы живущую по собственным законам линию, в сочетании со сплошь тонированным штрихом, получаемым от штриховок плоско положенным карандашом, выработалась именно в первый парижский период.

«...Она подобна молнии в сознании глаза — зигзаг, улавливающий неуловимое движение жизни. Линия есть движение, его отражение, увековеченное, но и мерцающее вечно (...). Сдвиги, пропуски, ироническая гипербола делают линию мудрой...», — писал художник в своем знаменитом сборнике «Расея». Но это будет десятью годами позже, когда равновесие рисунка-процесса и рисунка-результата уже достигнуто, обрело смысловую опору и не только визуальное, но и словесное выражение. А пока парижские опыты, творческие искания в области линеарного толкования натуры, увлеченность внешними эффектами, гротеском, пренебрежение деталями ради отточенности формы способствуют выработке виртуозной манеры, собственного неповторимого стиля, обеспечившего мастеру почетное место в золотом фонде русской культуры.

По своему мировоззрению Григорьев был подчеркнуто аполитичен: «Я не люблю политику и считаю это дельце панельным», — заявлял он. Однако жить на перекрестке двух эпох, быть свидетелем величайших в истории социальных перемен и не видеть их — значит, не быть художником. Его рисунки — документы той подлинной жизни, переложенные оригинальной индивидуальностью мастера. Художник увлеченно говорит о важности мгновения в повседневности, о

По своему мировоззрению Григорьев был подчеркнуто аполитичен: «Я не люблю политику и считаю это дельце панельным», — заявлял он. Однако жить на перекрестке двух эпох, быть свидетелем величайших в истории социальных перемен и не видеть их — значит, не быть художником. Его рисунки — документы той подлинной жизни, переложенные оригинальной индивидуальностью мастера. Художник увлеченно говорит о важности мгновения в повседневности, о  величии жизни в самых малых ее проявлениях, об обаянии коротких моментов, когда приоткрываются сокровенные тайны бытия. Григорьев — тонкий наблюдатель, он не просто механически зарисовывает увиденное, пусть даже и детально оттачивая каждый штрих, а передает мгновения своего внутреннего, духовного видения. В его реализме нет ни поучений, ни осуждения. Он рисует жизнь во всей ее многоликости — красоте и безобразии, святости и порочности. Под его карандашом рождаются целые истории с завязкой, ключевой сценой и неизбежным закономерным финалом. И можно только удивляться, как мастеру подчас удавалось эти полные внутреннего драматизма сюжеты изобразить всего несколькими точными росчерками.

величии жизни в самых малых ее проявлениях, об обаянии коротких моментов, когда приоткрываются сокровенные тайны бытия. Григорьев — тонкий наблюдатель, он не просто механически зарисовывает увиденное, пусть даже и детально оттачивая каждый штрих, а передает мгновения своего внутреннего, духовного видения. В его реализме нет ни поучений, ни осуждения. Он рисует жизнь во всей ее многоликости — красоте и безобразии, святости и порочности. Под его карандашом рождаются целые истории с завязкой, ключевой сценой и неизбежным закономерным финалом. И можно только удивляться, как мастеру подчас удавалось эти полные внутреннего драматизма сюжеты изобразить всего несколькими точными росчерками.

В 1918 году большая серия рисунков парижского и следующего за ним петербургского периодов была опубликована в книге «Intimite». «Окрыленность и свобода Григорьева — а потому простая и мудрая правда — в том именно и состоят, что на искусстве его нет ни одного пятнышка лицемерного оскопления жизни, что он, приняв жизнь и природу, не стал в воплощении ее рабом поверхности, видимости, но самой структурой материала и форм продиктовал законы своей творческой воли. Он в совершенстве владеет даром обобщения и упрощения, который не покидает его даже тогда, когда он детализирует. Взгляните повнимательнее на рисунки Григорьева и вы поймете, что это не парадокс! ... в самой технике он виртуозно варьирует и сочетает методы то крайнего лаконизма, то договоренности почти до последнего предела», — писал об этом сборнике Всеволод Воинов.

Параллельно с рисунками в стиле «Intimite» Григорьев создает радикально иные, хотя и отмеченные той же «линейной» манерой рисунки и холсты, объединенные в серию «Расея». В этих картинах нет и намека на легкость и легкомысленность парижских зарисовок, но и в них очевидно стремление понять и выразить наэлектризованную атмосферу революционной страны, показать, как жернова истории перемалывают человеческие судьбы. Так, в творчестве художника, бесконечно далекого от деревни, от социальной активности, появляются образы мужиков, баб, стариков, деревенской ребятни, образы, от которых, при внешней окаменелости и гротескной деформации, веет огромной внутренней силой, пугающими пророчествами и фатальным ощущением надвигающейся трагедии.

Параллельно с рисунками в стиле «Intimite» Григорьев создает радикально иные, хотя и отмеченные той же «линейной» манерой рисунки и холсты, объединенные в серию «Расея». В этих картинах нет и намека на легкость и легкомысленность парижских зарисовок, но и в них очевидно стремление понять и выразить наэлектризованную атмосферу революционной страны, показать, как жернова истории перемалывают человеческие судьбы. Так, в творчестве художника, бесконечно далекого от деревни, от социальной активности, появляются образы мужиков, баб, стариков, деревенской ребятни, образы, от которых, при внешней окаменелости и гротескной деформации, веет огромной внутренней силой, пугающими пророчествами и фатальным ощущением надвигающейся трагедии.

Первые работы серии «Расея» были показаны на выставках «Мира искусства» (1917,1918) и на Первой государственной свободной выставке произведений искусства (1919). Они были изданы отдельным альбомом в Петрограде (1918) и в Берлине (1921, 1922). Работы Григорьева часто публиковали сатирические журналы «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Лукоморье». Среди «мирискуссников» его талант признается безоговорочно, хотя отношения с участниками объединения складываются, конечно, по-разному. Он был дружен с А.Н.Бенуа,

Первые работы серии «Расея» были показаны на выставках «Мира искусства» (1917,1918) и на Первой государственной свободной выставке произведений искусства (1919). Они были изданы отдельным альбомом в Петрограде (1918) и в Берлине (1921, 1922). Работы Григорьева часто публиковали сатирические журналы «Сатирикон», «Новый Сатирикон», «Лукоморье». Среди «мирискуссников» его талант признается безоговорочно, хотя отношения с участниками объединения складываются, конечно, по-разному. Он был дружен с А.Н.Бенуа,  который видел в талантливом мастере очень цельный образ художника, чья «преданность искусству доходила до фанатического, обжигающего пламени».

который видел в талантливом мастере очень цельный образ художника, чья «преданность искусству доходила до фанатического, обжигающего пламени».

В конце 1919 года Григорьев навсегда покинул Россию, выехав через Финляндию в Берлин, а в 1920-м он обосновался во Франции, когда-то ставшей колыбелью его авторской манеры. В эмиграции Борис Григорьев добился успеха, признания, его персональные выставки состоялись в крупнейших городах Европы и Америки — Париже, Милане, Праге, Нью-Йорке, Берлине, Сантьяго, Рио-де-Жанейро. За двадцать лет он создал сотни картин, многие из которых так или иначе были посвящены России. Его не волновали страсти, обуревавшие эмигрантскую среду, но судьбы соотечественников нашли отражение в большом числе портретов современников, которые стали своеобразной летописью жизни российской интеллигенции, лишенной родины.

Успешно дебютировав в портретном жанре еще в Петрограде, написав непревзойденный портрет В.Э. Мейерхольда, Григорьев создал целый ряд полотен, оставивших нам образы ярких, ключевых личностей эпохи — Добужинского, Рериха, Есенина, Рахманинова, Шаляпина, Горького. В 1923 году в Париже вышла книга «Лики России»: гастролировавшие в Европе артисты МХАТа — Станиславский, Качалов, Книппер-Чехова, Москвин, Лужский и другие — позировали художнику в гриме и костюмах своих персонажей.

В постреволюционной России Григорьеву приклеили ярлык певца упадочных настроений, эротики, мистицизма и культа опоэтизированного мещанства. Вплоть до начала 1980-х годов в официальных кругах к творчеству этого художника относились с изрядной долей сомнения, его работы редко покидали запасники музеев, а имя фигурировало лишь в общих трудах по истории русского искусства начала XX века да в мемуарах современников. Первая его персональная выставка, приуроченная к 50-летию со дня смерти художника, состоялась только в 1989 году в Псковском историко-художественном музее.

В середине прошлого века Борис Григорьев на какое-то время перестал быть популярным и в Европе. Его выставки проводились лишь в 1949 и 1979 годах в Кань-сюр-Мер, небольшом французском городке на Лазурном берегу, и в 1960-м — в Майами (Флорида, США). На них были представлены исключительно произведения зарубежного периода.

Сегодня имя этого художника, одного из замечательных и оригинальных живописцев, прочно и органично вошло в контекст русского «Серебряного века». Интерес к его творчеству постоянно растет. Оно, особенно зарубежный период, нуждается во всестороннем и тщательном анализе, тем более, что очень уж разбросаны по музейным и частным коллекциям разных стран его рисунки, картины, рукописи. Думается, что выставка, запланированная в KGallery нынешней осенью, станет важным этапом на этом пути, и забвение больше никогда не будет угрожать имени и творчеству этого выдающегося мастера.

Кристина БЕРЕЗОВСКАЯ

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 40 (сентябрь 2006), стр.60