Император Николай 1 в 1830 году назначил 25-летнего немца Тенрика Тубе (1805—1848) главным медальером Петербургского монетного двора. Рекомендацией ему послужила серия из семи медалей, посвященная Русско-турецкой войне 1828—1829 годов, исполненная берлинской «Медальерной Мастерской Д. Лооса» («D. Loos. Medaillen — Prageanstalt») при участии Тубе. Так обычно наши исследователи представляют это событие.

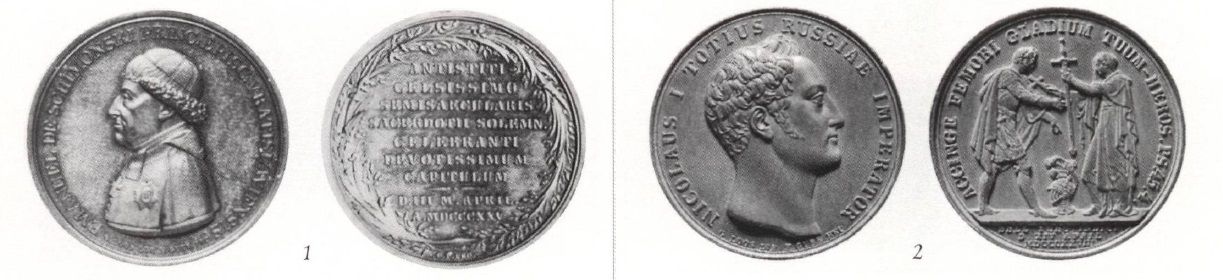

В III выпуске (1841 г.) «Собрания русских медалей, изданного по высочайшему повелению Археографической комиссией» описаны семь медалей, выполненных в Берлине под надзором Г.Б. Лооса (1773—1843) медальерами Г. Губе и К. Пфойффером (1801 —1861). Готфрид Бернхард Лоос был младшим сыном известного немецкого медальера Даниеля Фридриха Лооса (1735-—1819), основавшего в 1819 году Берлинскую медальерную мастерскую, которую в 1820 году в связи с протестом Генерального монетного управления переименовали в «Медальерную мастерскую Д. Лооса». Владельцем и директором этой мастерской после смерти отца стал Г.Б. Лоос, который часто называл другой год основания фирмы—1776. Именно тогда, по его мнению, отец выполнил первые медали и заложил традиции, использовавшиеся впоследствии в работе медальерной мастерской. Конечно, это, как сказали бы сегодня, — рекламный ход, поскольку первую медаль ДФ.Лоос сделал даже раньше, в 1760 году. Готфрид Лоос существенно усовершенствовал в техническом отношении работу мастерской и стал, по общему мнению, «своеобразным дирижером» коллектива медальеров, среди которых были Г. Губе и К. Пфойффер. Карл Пфойффер с 1821 года работал в мастерской Лооса и учился у штатного медальера И.Ф. Дёлля (1750—1835), за 20 лет создавшего здесь около 90 медальных штемпелей, часть которых была с очень сложным рисунком. Сам Пфойффер выполнил как минимум 145 аверсов и (или) реверсов медалей. Сведений о работе Г. Губе в Берлине, кроме его участия в изготовлении ряда медалей в связи с событиями Русско-турецкой войны 1828-—1829 годов, сохранилось мало. Известна лишь одна медаль, аверс которой в 1825 году изготовил Губе, — «В честь 50-летнего юбилея возведения в сан священника Эмануила фон Шимонски (1752—1832) архиепископа Бреслау» (илл. 1), реверс ее выполнил Пфойффер.

Открывает серию, посвященную Русско-турецкой войне 1828—1829 годов, медаль «Объявление войны Турции» (илл. 2). На ее аверсе изображен император Николай 1, обращенный вправо, с открытой шеей. По кругу — надпись: «Николай I, Император Всероссийский», внизу — «Г. Лоос руководил, Г. Губе исполнил». На реверсе изображена Вера в аллегорическом образе женщины, осеняющая крестом стоящего перед ней воина и вручающая ему меч. Между ними, на земле — шлем. По кругу — строка 45.4 из Псалтыря (Книги псалмов): «Препояши меч твой по бедре твоей, сильнее». Под обрезом: «Война объявлена Турции 14 апреля 1828». Дата указана по старому стилю, все надписи на латинском языке.

Николай I подписал манифест о начале войны 14 (26) апреля 1828 года. Во второй половине апреля того же года Министерство иностранных дел России направило Порте (принятое в то время название правительства Османской империи) и распространило в Европе декларацию о войне, в которой отмечались факты нарушения Турцией предшествовавших договоров и ее отказ от посредничества европейских держав. Одновременно Россия выдвинула вполне умеренные условия будущего мира. Николай I особо подчеркнул, что сам встанет во главе армии, но всегда будет готов вступить в мирные переговоры по предложению султана Махмуда II (1784—1839). Предполагалось, что кампания закончится до начала зимы. На Дунайском (Европейском) театре военных действий русской армией командовал заслуженный, но уже престарелый фельдмаршал П.Х. Витгенштейн (1769— 1843). Начальником штаба у него был генерал от инфантерии граф 14.14. Дибич (1785—1831). 7 (19) мая 1828 года сюда прибыл и сам император. На Кавказском театре военных действий русскими войсками командовал генерал-адъютант граф И.Ф. Паскевич-Эриванский (1782— 1856). Самый крупный успех русских войск в кампании 1828 года — взятие после трехмесячной осады Варны. 29 сентября (11 октября) сильнейшая турецкая крепость на побережье Черного моря, прикрывавшая один из горных проходов через Балканы, капитулировала. Николай I, присутствовавший при этом событии, 14 (26) октября 1828 года возвратился в Санкт-Петербург.

Николай I подписал манифест о начале войны 14 (26) апреля 1828 года. Во второй половине апреля того же года Министерство иностранных дел России направило Порте (принятое в то время название правительства Османской империи) и распространило в Европе декларацию о войне, в которой отмечались факты нарушения Турцией предшествовавших договоров и ее отказ от посредничества европейских держав. Одновременно Россия выдвинула вполне умеренные условия будущего мира. Николай I особо подчеркнул, что сам встанет во главе армии, но всегда будет готов вступить в мирные переговоры по предложению султана Махмуда II (1784—1839). Предполагалось, что кампания закончится до начала зимы. На Дунайском (Европейском) театре военных действий русской армией командовал заслуженный, но уже престарелый фельдмаршал П.Х. Витгенштейн (1769— 1843). Начальником штаба у него был генерал от инфантерии граф 14.14. Дибич (1785—1831). 7 (19) мая 1828 года сюда прибыл и сам император. На Кавказском театре военных действий русскими войсками командовал генерал-адъютант граф И.Ф. Паскевич-Эриванский (1782— 1856). Самый крупный успех русских войск в кампании 1828 года — взятие после трехмесячной осады Варны. 29 сентября (11 октября) сильнейшая турецкая крепость на побережье Черного моря, прикрывавшая один из горных проходов через Балканы, капитулировала. Николай I, присутствовавший при этом событии, 14 (26) октября 1828 года возвратился в Санкт-Петербург.

Медаль «Взятие Варны» (илл. 3) — вторая в этой серии. Аверс ее тот же, что и на предыдущей медали (илл. 2), на реверсе — надпись в шесть строк, в обрамлении из лаврового венка: «Варна храбрым русским воинством взята 11 октября 1828». Дата указана по новому стилю, надпись выполнена на латинском языке.

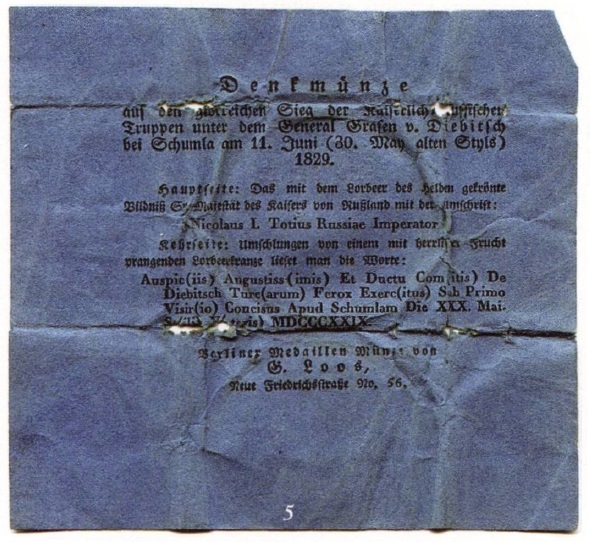

Военная кампания 1829 года началась со смены командующего русской армии. В феврале П.Х. Витгенштейн по собственной просьбе был отправлен в отставку. Его 9 (21) февраля заменил более деятельный генерал 14.И. Дибич, который, реорганизовав и усилив армию, I весной возобновил военные действия. Русские войска окружили Силистрию (ныне город Силистра в Болгарии). Осажденные в крепости держались более месяца. В это время турки вознамерились захватить Варну. Дибич, сняв часть войск с блокады Силистрии, ударил в тыл наступавшим турецким войскам. У деревни Кулевчи (недалеко от крепости Шумлы (город Шумен)) произошло генеральное сражение, завершившиеся поражением турецкой армии. В честь этой победы была выпущена третья медаль — «Сражение под Шумлой» (илл. 4). На ее аверсе — погрудное, обращенное вправо изображение императора, в лавровом венке, с открытой шеей. По кругу — надпись: «Николай I, Император Всероссийский», внизу: «Г. Лоос руководил». На реверсе — надпись в десять строк, обрамленная лавровым венком: «Высочайшим руководством и предводительством графа Дибича, свирепое турецкое воинство под начальством верховного визиря истреблено, под Шумлою, 30 мая ст. ст. 1829». Надпись — на латинском языке. Медальеры не указаны. На одном из европейских аукционов такая медаль продавалась с оригинальным сертификатом (илл. 5), выданным медальерной мастерской Лооса. По-видимому, подобные сертификаты сопровождали все медали из серии, посвященной Русско-турецкой войне 1828—1829 годов.

Военная кампания 1829 года началась со смены командующего русской армии. В феврале П.Х. Витгенштейн по собственной просьбе был отправлен в отставку. Его 9 (21) февраля заменил более деятельный генерал 14.И. Дибич, который, реорганизовав и усилив армию, I весной возобновил военные действия. Русские войска окружили Силистрию (ныне город Силистра в Болгарии). Осажденные в крепости держались более месяца. В это время турки вознамерились захватить Варну. Дибич, сняв часть войск с блокады Силистрии, ударил в тыл наступавшим турецким войскам. У деревни Кулевчи (недалеко от крепости Шумлы (город Шумен)) произошло генеральное сражение, завершившиеся поражением турецкой армии. В честь этой победы была выпущена третья медаль — «Сражение под Шумлой» (илл. 4). На ее аверсе — погрудное, обращенное вправо изображение императора, в лавровом венке, с открытой шеей. По кругу — надпись: «Николай I, Император Всероссийский», внизу: «Г. Лоос руководил». На реверсе — надпись в десять строк, обрамленная лавровым венком: «Высочайшим руководством и предводительством графа Дибича, свирепое турецкое воинство под начальством верховного визиря истреблено, под Шумлою, 30 мая ст. ст. 1829». Надпись — на латинском языке. Медальеры не указаны. На одном из европейских аукционов такая медаль продавалась с оригинальным сертификатом (илл. 5), выданным медальерной мастерской Лооса. По-видимому, подобные сертификаты сопровождали все медали из серии, посвященной Русско-турецкой войне 1828—1829 годов.

Осада Силистрии продолжалась 44 дня—18 (30) июня крепость сдалась. В связи с этим была выпущена четвертая медаль — «Взятие Силистрии» (илл. 6). Аверс ее тот же, что и на предыдущей медали (илл. 4), на реверсе — надпись в семь строк, в обрамлении из лаврового венка: «Силистрия после тщетной обороны сдалась непреклонному российскому воинству 18 июня ст. ст. 1829». Надпись выполнена на латинском языке. Медальеры не указаны.

На Кавказе с самого начала военных действий инициатива принадлежала армии И.Ф. Паскевича. Летом 1828 года русские войска захватили Анапу и важнейшие турецкие крепости: Карс, Ардаган, Ахалцих, Поти и Баязет. Успехи русских в 1829 году в Анатолии дали возможность Паскевичу разрешить великому поэту А.С. Пушкину (1799—1837) приехать в действующую армию к своим друзьям. 13 июня 1829 года Пушкин в Нижегородском полку был представлен Паскевичу. Александр Сергеевич стал

На Кавказе с самого начала военных действий инициатива принадлежала армии И.Ф. Паскевича. Летом 1828 года русские войска захватили Анапу и важнейшие турецкие крепости: Карс, Ардаган, Ахалцих, Поти и Баязет. Успехи русских в 1829 году в Анатолии дали возможность Паскевичу разрешить великому поэту А.С. Пушкину (1799—1837) приехать в действующую армию к своим друзьям. 13 июня 1829 года Пушкин в Нижегородском полку был представлен Паскевичу. Александр Сергеевич стал  не только очевидцем, но и пытался участвовать в рукопашных схватках: в штатском платье, на лошади с пикой в руке, он, конечно, вызывал изумление у солдат. Взятие крепости Гассан-Кале решило судьбу Эрзерума (Арзерума) — крупнейшей турецкой крепости на Кавказе с гарнизоном до 20 тысяч человек. 27 июня (9 июля) 1829 года, в годовщину Полтавской битвы, крепость пала, а 1 июля (по старому стилю) того же года под ее стенами отслужили молебен. 7 июля состоялись парад и церемониальное вступление русских войск в Эрзерум. В этот день на парадном обеде у главнокомандующего присутствовал и Пушкин. Торжество закончилось иллюминацией, фейерверком и шумным весельем в русском лагере. 19 июля Александр Сергеевич уехал. Война казалась оконченной. Свою поездку на Кавказ он описал в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года», а также посвятил этому произведения «Галуб», «Олегов щит», «Кавказ». На Дунайском театре военных действий русские войска под командованием Дибича совершили замечательный переход через Балканские горы. Они спустились с горных перевалов на приморскую низменность, с ходу взяли ряд крепостей и город Бургас. Генерал Дибич сообщил в Петербург: «Балканы, считавшиеся непроходимыми в течение стольких веков, пройдены... в три дня». Победам русского оружия на Кавказе посвящена пятая медаль — «Взятие Ерзерума» (илл. 7). Аверс ее — тот же, что и на предыдущих двух медалях (илл. 4 и 6). На реверсе — надпись в шесть строк в лавровом венке: «Покорение Ерзерума 27 июня, переход через Балканы 8 июля ст. ст. 1829».

не только очевидцем, но и пытался участвовать в рукопашных схватках: в штатском платье, на лошади с пикой в руке, он, конечно, вызывал изумление у солдат. Взятие крепости Гассан-Кале решило судьбу Эрзерума (Арзерума) — крупнейшей турецкой крепости на Кавказе с гарнизоном до 20 тысяч человек. 27 июня (9 июля) 1829 года, в годовщину Полтавской битвы, крепость пала, а 1 июля (по старому стилю) того же года под ее стенами отслужили молебен. 7 июля состоялись парад и церемониальное вступление русских войск в Эрзерум. В этот день на парадном обеде у главнокомандующего присутствовал и Пушкин. Торжество закончилось иллюминацией, фейерверком и шумным весельем в русском лагере. 19 июля Александр Сергеевич уехал. Война казалась оконченной. Свою поездку на Кавказ он описал в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года», а также посвятил этому произведения «Галуб», «Олегов щит», «Кавказ». На Дунайском театре военных действий русские войска под командованием Дибича совершили замечательный переход через Балканские горы. Они спустились с горных перевалов на приморскую низменность, с ходу взяли ряд крепостей и город Бургас. Генерал Дибич сообщил в Петербург: «Балканы, считавшиеся непроходимыми в течение стольких веков, пройдены... в три дня». Победам русского оружия на Кавказе посвящена пятая медаль — «Взятие Ерзерума» (илл. 7). Аверс ее — тот же, что и на предыдущих двух медалях (илл. 4 и 6). На реверсе — надпись в шесть строк в лавровом венке: «Покорение Ерзерума 27 июня, переход через Балканы 8 июля ст. ст. 1829».

Русская армия продолжала наступление: на пути к Константинополю ей оставалось взять последний оплот турок — Адрианополь, вторую столицу империи. Имея всего 12 тысяч войска при 110 орудиях, Дибич подошел к Адрианополю (Эдирне), гарнизон которого насчитывал 13 тысяч человек. Турки также могли нанести удар русским и во фланг — из Филипполя (Пловдива). Однако утром 8 (20) августа Дибичу преподнесли ключи от Адрианопольской цитадели. Русская армия заняла город, с которым было связано само возникновение Османской империи. После этого Дибич получил право именоваться графом Забалканским. Шестая медаль так и называется — «Взятие Адрианополя» (илл. 8). На аверсе изображен воин в доспехах, который, держа в правой руке секиру, в левой — знамя с изображением креста, идет к воротам города, обнесенного стеной, и башням, с одной из которых падает знамя с полумесяцем. По кругу — надпись: «Адрианополь покорен российским победоносным воинством», в обрезе — «8 августа ст. ст. 1829» и «К. Пфойффер исполнил». На реверсе — надпись в шесть строк в обрамлении лаврового венка: «Под высочайшим руководством Николая I и предводительством графа Дибича-Забалканского». Ниже — подпись: «Г. Лоос руководил». Все надписи — на латинском языке. Ю.Б. Иверсен (1823—1900) в своем труде «Медали в честь русских государственных деятелей и частных лиц» (1880 г.) утверждает, что в образе воина изображен граф Дибич.

До Константинополя оставалось 200 верст, полевой армии турок на пути к столице практически не существовало. Русские авангардные отряды продвинулись в глубь турецкой территории настолько, что оказались в нескольких километрах от стен Константинополя. Порта вынуждена была признать свое поражение. Пытаясь предотвратить взятие русскими войсками столицы, султан Махмуд II запросил мира, санкционировав начало переговоров в Адрианополе. Переговоры шли трудно. Чтобы заставить турок подписать мир, потребовалось немало усилий. 2 (14) сентября 1829 года в султанском дворце Эски-Сарай был заключен «Адрианопольский трактат». Этот договор — крупный успех России, позиции которой на Ближнем Востоке чрезвычайно упрочились. Стабилизировались русско-турецкие отношения, торговля на Черном море и в Средиземноморье стала развиваться в благоприятных для России условиях. Ее победа в войне 1828—1829 годов имела большое историческое значение и для Закавказья. Россия приняла решающее участие в начавшемся освобождении греков, румын, молдаван, болгар, сербов, черногорцев и других балканских народов от многовекового турецкого владычества. Седьмая медаль из серии называется «Мир с Турцией» (илл. 9). На ее аверсе — то же изображение, что и на предыдущей медали (илл. 8), на реверсе — воин в шлеме, украшенном лавровым венком, в доспехах и мантии, усеянной двуглавыми орлами, вручающий стоящему перед ним турку оливковую ветвь. Фоном служит изображение трех знамен с российским гербом. У ног воина — щит с двуглавым орлом, возле турка — щит с полумесяцем. На заднем плане виден город. Надписи «Мир дарован умоляющим туркам» и «Адрианополь. 2 сентября ст. ст. 1829» исполнены на латинском языке.

До Константинополя оставалось 200 верст, полевой армии турок на пути к столице практически не существовало. Русские авангардные отряды продвинулись в глубь турецкой территории настолько, что оказались в нескольких километрах от стен Константинополя. Порта вынуждена была признать свое поражение. Пытаясь предотвратить взятие русскими войсками столицы, султан Махмуд II запросил мира, санкционировав начало переговоров в Адрианополе. Переговоры шли трудно. Чтобы заставить турок подписать мир, потребовалось немало усилий. 2 (14) сентября 1829 года в султанском дворце Эски-Сарай был заключен «Адрианопольский трактат». Этот договор — крупный успех России, позиции которой на Ближнем Востоке чрезвычайно упрочились. Стабилизировались русско-турецкие отношения, торговля на Черном море и в Средиземноморье стала развиваться в благоприятных для России условиях. Ее победа в войне 1828—1829 годов имела большое историческое значение и для Закавказья. Россия приняла решающее участие в начавшемся освобождении греков, румын, молдаван, болгар, сербов, черногорцев и других балканских народов от многовекового турецкого владычества. Седьмая медаль из серии называется «Мир с Турцией» (илл. 9). На ее аверсе — то же изображение, что и на предыдущей медали (илл. 8), на реверсе — воин в шлеме, украшенном лавровым венком, в доспехах и мантии, усеянной двуглавыми орлами, вручающий стоящему перед ним турку оливковую ветвь. Фоном служит изображение трех знамен с российским гербом. У ног воина — щит с двуглавым орлом, возле турка — щит с полумесяцем. На заднем плане виден город. Надписи «Мир дарован умоляющим туркам» и «Адрианополь. 2 сентября ст. ст. 1829» исполнены на латинском языке.

Военная кампания закончилась парадом войск на Марсовом поле по случаю завершения Русско-турецкой войны. Генералы И.Ф. Паскевич (илл. 10) и И.И.Дйбич (илл. 11) получили чин генерал-фельдмаршала.

Военная кампания закончилась парадом войск на Марсовом поле по случаю завершения Русско-турецкой войны. Генералы И.Ф. Паскевич (илл. 10) и И.И.Дйбич (илл. 11) получили чин генерал-фельдмаршала.

В дальнейшем все исследователи вслед за «Собранием русских медалей...» привычно писали о семи медалях в серии, посвященной событиям Русско-турецкой войны 1828—1829 годов, выполненной в «Медальерной мастерской Д.Лооса». Я.Я.Рейхель (1781—1856) в каталоге своей коллекции, составленном в 1842 году и изданном в 1847, описывает тоже семь медалей (№№ 3498 — 3504). Однако его медаль «Мир с Турцией» (илл. 12) явно отличается от медали с этим же названием из «Собрания русских медалей...» (илл. 9). На аверсе, по словам Рейхеля, должно быть такое же изображение, как и на медали «Взятие Ерзерума» (илл. 7). На самом же деле, аверс «рейхелевской» медали значительно отличается от аверса указанной им медали. На медали из коллекции Рейхеля у Николая I бакенбарды длиннее, а к лавровому венку прикреплены две ленточки. Кроме того, к подписи: «Г. Лоос руководил» добавлено «Г. Губе исполнил». Все надписи — латинскими буквами. Реверс тождествен описанному в «Собрании русских медалей...» (илл. 9).

В 1880 году Ю.Б. Иверсен описал еще одну, уже девятую, медаль из этой серии — «Взятие Варны» (илл. 13), надписи на которой выполнены на русском языке. Портрет Николая I на аверсе — такой же, как и на медали «Взятие Варны», но с надписями на латинском языке. По кругу, кириллицей — «НИКОЛАЙ 1й ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ». Ниже изображения императора, в отличие от варианта с латинским текстом, лишь подпись кириллицей «Г. Лоос сочинил», а «Г. Губе исполнил» — отсутствует. На реверсе — надпись на русском языке в семь строк: «Варна победоносным российским воинством взята 29 сентября 1828 года». В отличие от медали с латинским текстом дата здесь указана по старому стилю.

В 1880 году Ю.Б. Иверсен описал еще одну, уже девятую, медаль из этой серии — «Взятие Варны» (илл. 13), надписи на которой выполнены на русском языке. Портрет Николая I на аверсе — такой же, как и на медали «Взятие Варны», но с надписями на латинском языке. По кругу, кириллицей — «НИКОЛАЙ 1й ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ». Ниже изображения императора, в отличие от варианта с латинским текстом, лишь подпись кириллицей «Г. Лоос сочинил», а «Г. Губе исполнил» — отсутствует. На реверсе — надпись на русском языке в семь строк: «Варна победоносным российским воинством взята 29 сентября 1828 года». В отличие от медали с латинским текстом дата здесь указана по старому стилю.

М.Е. Дьяков (р. 1953) в части четвертой (2006 г.) серии каталогов «Медали Российской Империи» представил одиннадцать медалей, посвященных Русско-турецкой войне 1828—1829 годов, изготовленных в Берлине, которые находятся в коллекции монет и медалей Великого князя Георгия Михайловича в Смитсонском Институте в США (№№ 470.1, 470.2, 471.1, 471.2, 483, 484, 485.1, 485.2, 486, 487.1, 487.2). Кроме уже упомянутых девяти медалей, им описаны еще две.

М.Е. Дьяков (р. 1953) в части четвертой (2006 г.) серии каталогов «Медали Российской Империи» представил одиннадцать медалей, посвященных Русско-турецкой войне 1828—1829 годов, изготовленных в Берлине, которые находятся в коллекции монет и медалей Великого князя Георгия Михайловича в Смитсонском Институте в США (№№ 470.1, 470.2, 471.1, 471.2, 483, 484, 485.1, 485.2, 486, 487.1, 487.2). Кроме уже упомянутых девяти медалей, им описаны еще две.

Десятая медаль из этой серии — «Объявление войны Турции» (илл. 14) — выполнена с использованием русского шрифта. На ее аверсе такое же изображение императора, как и на медали с латинской надписью. По кругу, русскими буквами — «НИКОЛАЙ 1й ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ». Ниже портрета императора, в отличие от варианта на латинском языке, лишь подпись: «Г. Лоос сочинил». Изображение реверса такое же, как на медали с латинским текстом. Немного отличаются только надписи: по кругу — строка из Псалтыря «Препояши меч твой по бедре твой, сильнее», без указания строки; под обрезом — «Объяв, войн. 14 апр. 1828», без указания, кому она объявлена. Подпись «Губе сделал» появляется здесь на реверсе.

На аверсе одиннадцатой медали «Взятие Адрианополя» (илл. 15), в отличие от аверса описанной выше медали с таким же названием (илл. 8), вместо воина в доспехах — портрет Николая I, повернутый вправо, в лавровом венке. Надписи: «Николай I, Император Всероссийский» и «Г. Лоос руководил» — на латинском языке. Реверс одиннадцатой медали тождествен аверсу шестой, медали (илл. 8).

Все одиннадцать известных сегодня медалей из серии, посвященной Русско-турецкой войне 1828—1829 годов, выполненных в Берлине, имеют диаметр 37—39 мм. Исследователи 1 указывают лишь два металла, из которых они изготовлены, — серебро и медь. Правда, не до конца ясно, был ли сам Николай I заказчиком выпуска этих медалей или медальерная мастерская выполнила их по своей инициативе. Известно, что российский император 22 мая (3 июня) — 4 (16) июня 1829 года совершил поездку в Пруссию. С 25 по 31 мая он вместе с Александрой Федоровной был в Берлине — присутствовал на бракосочетании племянницы (дочери Марии Павловны) с принцем Вильгельмом. Таким образом, Николай I и сам мог сделать заказ, а возможно, ему сделали приятное. Ведь ни для кого не было секретом пристрастие императора к отечественной истории — увековечиванию побед русского оружия, охране памятников истории и культуры, равно как и использованию их в воспитательных и идеологических целях.

Серия медалей выполнена, по моему мнению, в конце 1829 — начале 1830 года. Медальерная мастерская династии Лоосов находилась в то время в зените славы. Она продолжала именовать себя, несмотря на запреты, «Berliner Medaillen Miinze von D. Loos» (что хорошо видно на сертификате). Клаус Зоммер, автор трудов о прусских медальерах, в книге «Die Medaillen des koniglich preussischen Hofrnedailleurs Daniel Friedrich Loos und seines Ateliers» (1981) приводит данные о том, что эта мастерская только за 1822—1828 годы изготовила около 80 000 (!) памятных медалей. Не исключено, что ей в этом оказывал содействие и творческую помощь знаменитый австрийский медальер и скульптор Леонард Пош (1750—1831), так как Г.Б. Лоос третьим браком был женат на дочери Поша — Франциске Романе. В другой своей книге — «Die Medaillen der koniglich — preussischen Hof-Medailleure Christoph Carl Preuffer und Friedrich Wilhelm Kullrich» (1986) Зоммер описывает почему-то всего четыре медали из серии на события Русско-турецкой войны 1828—1829 годов, без указания металла, в котором они были исполнены. Это — «Взятие Варны» (илл. 3), «Сражение под Шумлой» (илл. 4), «Взятие Силистрии» (илл. 6) и «Взятие Адрианополя» (илл. 8). Правда, при этом он упоминает еще четыре медали: «Взятие Варны» (с русским текстом, илл. 13), «Объявление войны Турции» (без указания, на каком языке исполнены надписи), «Взятие Ерзерума» (без указания языка надписей) и «Мир с Турцией» (без указания, на каком языке надписи и с какими она аверсами и реверсами). Зоммер при описании четырех медалей точно указывает медальеров, которые исполнили аверсы и реверсы. Аверсы трех медалей: «Взятие Варны» (илл. 3), «Сражение под Шумлой» (илл. 4) и «Взятие Силистрии» (илл. 6) — выполнил Г. Губе, а реверсы — К. Пфойффер. Аверс и реверс медали «Взятие Адрианополя» (илл. 8) выполнены К.Пфойффером. Это важное уточнение, так как у других исследователей таких подробностей нет. Таким образом, мы видим, что Г.Губе участвовал в изготовлении как минимум семи из одиннадцати медалей этой серии, известных сегодня. Зоммер пишет о том, что кроме серебряных и медных медалей в мастерской Лооса одновременно изготавливали чугунные литые медали: это была обычная практика. Мало того, именно в выполнении чугунных медалей в то время в Берлине были достигнуты значительные успехи. К сожалению, их сохранилось не так много. В известной частной коллекции Барта/Фишера (Берлин), которая насчитывает около 900 предметов, в том числе 211 литых чугунных медалей, всего три медали из серии, посвященной Русско-турецкой войне 1828—1829 годов, выполнены фирмой «Лоос» — это «Взятие Варны» (илл. 3), «Взятие Адрианополя» (илл. 8) и «Мир с Турцией» (илл. 12).

Тем интереснее представившаяся нам возможность атрибутировать чугунный медальон, изготовленный в медальерной мастерской Лооса и хранящийся сегодня в частном собрании (илл. 16 и 17). Он — двусторонний, сборный, с ушком, его диаметр—180 мм, толщина рамки—15 мм. Центральная часть представляет собой стальную круглую полированную пластину. В ней семь отверстий, в которые вставлены чугунные литые медали из серии, посвященной Русско-турецкой войне 1828—1829 годов. Рамка — чугунная литая, из двух половинок. На самой рамке, между двумя бортиками, на обеих сторонах приклеплен накладной чугунный литой орнамент в виде венка из дубовых и лавровых листьев. Поверхность между бортиками рамки — тоже полированная. Ушко — бронзовое, свободно вращающееся. Медальон выполнен в лучших традициях прусских мастеров художественного литья из чугуна. Состав и компоновка медалей позволяют сделать ряд предположений. Итак, в медальон вставлены семь медалей: «Объявление войны Турции» (илл. 14), «Взятие Варны» (илл. 3), «Сражение под Шумлой» (илл. 4), «Взятие Силистрии» (илл. 6), «Взятие Ерзерума» (илл. 7), «Взятие Адрианополя» (илл. 8) и «Мир с Турцией» (илл. 12). Пять медалей — из «стандартной» серии, описанной в «Собрании русских медалей...».

Тем интереснее представившаяся нам возможность атрибутировать чугунный медальон, изготовленный в медальерной мастерской Лооса и хранящийся сегодня в частном собрании (илл. 16 и 17). Он — двусторонний, сборный, с ушком, его диаметр—180 мм, толщина рамки—15 мм. Центральная часть представляет собой стальную круглую полированную пластину. В ней семь отверстий, в которые вставлены чугунные литые медали из серии, посвященной Русско-турецкой войне 1828—1829 годов. Рамка — чугунная литая, из двух половинок. На самой рамке, между двумя бортиками, на обеих сторонах приклеплен накладной чугунный литой орнамент в виде венка из дубовых и лавровых листьев. Поверхность между бортиками рамки — тоже полированная. Ушко — бронзовое, свободно вращающееся. Медальон выполнен в лучших традициях прусских мастеров художественного литья из чугуна. Состав и компоновка медалей позволяют сделать ряд предположений. Итак, в медальон вставлены семь медалей: «Объявление войны Турции» (илл. 14), «Взятие Варны» (илл. 3), «Сражение под Шумлой» (илл. 4), «Взятие Силистрии» (илл. 6), «Взятие Ерзерума» (илл. 7), «Взятие Адрианополя» (илл. 8) и «Мир с Турцией» (илл. 12). Пять медалей — из «стандартной» серии, описанной в «Собрании русских медалей...».

Замена описанной в «Собрании...» медали «Мир с Турцией» на «рейхелевский» вариант этой же медали позволяет разместить по кругу шесть аверсов с изображением императора Николая I. Наличие в составе комплекта варианта медали «Объявление войны Турции» с надписью на русском языке демонстрирует возможность изготовления медалей в этой серии и с русским шрифтом. Медальон с медалями для своего времени, безусловно, был предметом изящного искусства и носил представительский характер. Такие изделия демонстрировали квалификацию и уровень подготовки мастера и предназначались в подарки важным персонам. В коллекции Государственного Исторического музея есть аналогичный медальон с шестью медалями. Медаль «Взятие Ерзерума» утрачена. Пять медалей совпадают с атрибутированными нами, что точно так же позволяет разместить по кругу шесть аверсов с изображением императора Николая I.

Медаль «Объявление войны Турции» выполнена с использованием латинского языка. Медальон с медалями Исторический музей получил в дар в составе собрания П.И. Щукина (1853—1912). Петр Иванович Щукин был купцом, предпринимателем, коллекционером и популяризатором собранных им сокровищ.

В 1880-х годах он увлекался собиранием восточных предметов и коллекционированием западноевропейского искусства. С начала 1890-х годов основным объектом его деятельности стали памятники древнерусского быта и искусства. В 1905 году, стремясь сохранить целостность коллекции, Петр Иванович принял решение передать Историческому музею все свое собрание вместе с комплексом зданий, библиотекой и картинной галереей.

К сожалению, медальон из коллекции П.И. Щукина, хранящийся в фондах Государственного Исторического музея, не имеет второй половины рамки и бронзового ушка.

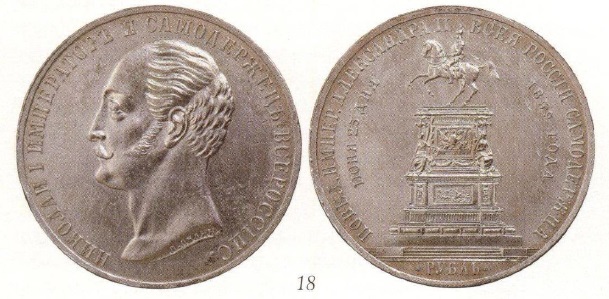

Любопытно, что позднее в середину медальона (из частного собрания) вместо центральной медали уже пытались вставить серебряный рубль «В память открытия монумента императору Николаю I в Санкт-Петербурге» (илл. 18). Памятник был торжественно открыт 25 июня (6 июля) 1859 года на Исаакиевской площади.

Любопытно, что позднее в середину медальона (из частного собрания) вместо центральной медали уже пытались вставить серебряный рубль «В память открытия монумента императору Николаю I в Санкт-Петербурге» (илл. 18). Памятник был торжественно открыт 25 июня (6 июля) 1859 года на Исаакиевской площади.

Он сохранился до наших дней, несмотря на все кампании по сносу. Этому способствовали отчасти имена его знаменитых создателей — архитектора Огюста Монферрана (1786—1858) и скульптора барона Петра Карловича Клодта (1805—1867). Кстати, первый вариант сюжетов исторических рельефов на памятнике включал в том числе и сцены из Русско-турецкой войны 1828—1829 годов.

Итак, как, когда и с чем прибыл в Россию медальер Генрих Губе?

11 января 1830 года министр финансов генерал от инфантерии граф Е.Ф.Канкрин (1774—1845) представил на высочайшее усмотрение рисунок 12-рублевой платиновой монеты. Причем окончательное приготовление штемпелей, чтобы они были сделаны насколько возможно совершеннее, предложил отложить до прибытия приглашенного медальера Губе. Канкрин сообщает, что для улучшения медальерного художества он через русского посланника в Берлине графа Д.М. Алопеуса (1769—1831) пригласил на службу в Россию искусного прусского медальера Губе. Николай I накладывает резолюцию: «исполнить». 30 мая 1830 года управляющий департаментом горных и соляных дел Е.В. Корнеев (1773—1848) предписывает начальнику Санкт-Петербургского монетного двора Е.И.Эллерсу (1772—1845) поручить медальеру Губе вырезать штемпеля платиновой монеты в 12 рублей. При этом передается утвержденный 11 января рисунок и предписывается по готовности штемпелей предоставить в департамент оловянные слепки, а также возвратить сам рисунок.

Таким образом, по приглашению министра финансов Е.Ф.Канкрина в мае 1830 года Г. Губе прибыл в Санкт-Петербург и приступил к работе на монетном дворе. По общепринятой версии исследователей, Николай I именным указом в том же году назначил 25-летнего Губе главным медальером. Рекомендацией ему послужила серия медалей, посвященная Русско-турецкой войне 1828—1829 годов. Как и в каком виде предоставлялись эти медали — неизвестно. Вполне вероятно, что такой рекомендацией мог быть описанный выше чугунный медальон, где были собраны вместе семь медалей и который представлял собой произведение медальерного искусства. Теперь о должности. В 1830 году Губе начал работать медальером, но главным ли? По ряду косвенных признаков можно судить, что главным медальером Губе стал не раньше 1841 года, то есть только после того, как проявил себя с лучшей стороны на Петербургском монетном дворе и удостоился похвалы Николая I.

Таким образом, по приглашению министра финансов Е.Ф.Канкрина в мае 1830 года Г. Губе прибыл в Санкт-Петербург и приступил к работе на монетном дворе. По общепринятой версии исследователей, Николай I именным указом в том же году назначил 25-летнего Губе главным медальером. Рекомендацией ему послужила серия медалей, посвященная Русско-турецкой войне 1828—1829 годов. Как и в каком виде предоставлялись эти медали — неизвестно. Вполне вероятно, что такой рекомендацией мог быть описанный выше чугунный медальон, где были собраны вместе семь медалей и который представлял собой произведение медальерного искусства. Теперь о должности. В 1830 году Губе начал работать медальером, но главным ли? По ряду косвенных признаков можно судить, что главным медальером Губе стал не раньше 1841 года, то есть только после того, как проявил себя с лучшей стороны на Петербургском монетном дворе и удостоился похвалы Николая I.

Генрих Губе (Андрей Игнатьевич, как его называли у нас) проработал в России около 18 лет. За это время он участвовал в создании более 40 монет, медалей и плакет, преподавал в школе при монетном дворе и в медальерном классе Горной Технической школы при Технологическом институте. Последние годы жизни из-за слабого зрения работал на дому, «с тем, однако же, чтобы не оставлял заходить и на Монетный двор... для просмотра казенных работ». В 1839 году он был пожалован золотой наградной медалью «За участие в восстановлении Зимнего дворца после пожара». Губе сам был автором этой медали, которой наградили всего 175 человек. Его работы российского периода подробно изучены. В этих исследованиях отмечена и необычайная высота рельефа его портретных медалей, создающая иллюзию техники литья. Но это как раз понятно. Губе был воспитанником прусской медальерной школы и выполнял как формы для литых медалей, так и штемпеля для чеканки. Однако удивительно то, что в научной литературе никак не комментируются некоторые хронологические несоответствия. Например, указывается, что реверс медали «В память кончины императрицы Марии Федоровны» Губе выполнил в 1828 году, а медаль «За успехи в учении и добронравии. Для воспитанников С.-Петербургского училища торгового мореплавания» — в 1829 году. То есть, вроде бы до начала работы на Петербургском монетном дворе в 1830 году. Зато уже в России в 1840 году, по данным Клауса Зоммера, Губе умудрился исполнить для берлинской мастерской Лооса реверс медали, посвященной Карлу IV (1316—1378), германскому королю и императору «Священной Римской империи» (илл. 19). Эта медаль входила в серию, посвященную бранденбургско-прусской истории. Аверс выполнил К. Пфойффер, на реверсе — надписи на латинском языке: «Лоос руководил», «Губе выполнил».

Несмотря на то, что Губе умер рано, в 1848 году, он успел внести значительный вклад в медальерное искусство и монетное дело России. Об этом еще раз напомнил чрезвычайно редкий и уникальный в коллекционном отношении чугунный медальон с литыми чугунными медалями. Примечательно, что заместитель директора Минцкабинета Германского Национального музея доктор Wolfgang Steguweit и хранитель художественного литья из чугуна в Markisches Museum Берлина г-жа Elizabeth Bartel с сожалением констатировали, что такого медальона нет в их собраниях.

Сергей НАЗИН

Иллюстрации предоставлены автором.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 40 (сентябрь 2006), стр.16