С какого возраста начинается старость? Какой период творчества того или иного мастера следует считать «поздним»? А ведь старость художника noдчac определяет новый этап творческих успехов и завоеваний. Вспомним хотя бы «Пьету Рандомини» Микеланджело и «Святого Себастьяна» Тициана — эти произведения являются истинными шедеврами, выполненными восьмидесятилетними мастерами. Рассматривая творчество Петра Петровича Кончаловского (1876—1956), обратимся к последнему двадцатилетию жизни художника, периоду, к которому не чacmo обращаются исследователи.

За эти годы мастер создал множество произведений: портреты и пейзажи, натюрморты и многофигурные композиции. Художник работал масляными красками, темперой, акварелью, делал легкие карандашные наброски-почеркушки, которые уже давно обнаружили в нем великолепного графика. Что сохранил живописец на протяжении всего 60-летнего творческого пути? Огромный темперамент, умение великолепно передавать живописно-пластическую характеристику людей, природы, предметного мира. Он сумел сохранить непосредственность первого впечатления и отобразить жизнь в самых различных ее проявлениях, оттенках и сочетаниях.

Одно из выдающихся его произведений предвоенной поры — «Портрет Всеволода Эмильевича Мейерхольда» (1938 г. ГТГ). Ольга Васильевна, жена Кончаловского, человек энергичный, волевой, веселый, в чем-то, возможно, простодушный, в своих записках отмечала: «В 1938 был написан портрет Мейерхольда у него дома, на диване, на фоне ковра. Этот портрет так похож, так тонко выражает состояние человека и так необычен по мастерству». Что кроется за этой краткой пометкой, сделанной в 1956 году? Внешняя характеристика полотна или столь свойственное многим людям нежелание постичь драматический внутренний мир модели?

Этот портрет завершает галерею из четырех блистательных изображений великого режиссера, которого запечатлели такие выдающиеся и такие разные мастера, как Б.Д.Тригорьев, А.Я.Головин, П.В.Вильямс. У каждого живописца Мейерхольд был особенный и неповторимый. Человек сцены, эксцентричный и подвижный — у Григорьева, философ, размышляющий о природе творчества, — у Головина, энергичный новатор, затянутый в кожу, — у Вильямса и опустошенно-усталый — у Кончаловского. Впервые публично этот портрет был показан публике на посмертной выставке художника в 1956 году, то есть почти через 20 лет после его создания. Почему? На первый взгляд — это новое воплощение парадного портрета: значительные размеры, нарядный антураж, праздничные краски. Седой импозантный человек, отдыхающий на кушетке, красивая собака, дорогой трубочный табак — все это составные части репрезентативного портрета. Но узорочье ковра будто лишает интерьер и человека в нем воздуха. При всей внешней статике от фигуры Мейерхольда веет странным величием. Голова написана безупречно и в то же время его лицо — это маска трагического актера. Исполненная пафоса, свойственного античному театру, картина написана легко, в едином порыве, широким мазком. В глазах модели художник подмечает нечто интимно-трогательное, что и обозначено автором с величайшей деликатностью.

А изолированность героя воспринимается предречением его горькой судьбы. «Свой знаменитый портрет Мейерхольда с трубкой, на фоне ковра, дед писал, когда у того уже отняли театр. То есть, по сути, вместо портрета Сталина он писал портрет человека, над которым уже был подвешен топор, которого все чурались, от которого бегали. Думаю, это был политический вызов», — напишет позднее внук художника режиссер Андрей Кончаловский. Сегодняшнему просвещенному зрителю понятна вся глубина и смелость этого произведения. Художник создал живописный памятник Мастеру — великому реформатору театра. Портрет построен на контрасте гедонистической обстановки и трагического облика героя. А ведь бытовало мнение, что художник в своем творчестве избегает трагических мотивов...

Эта же тема, трагичность существования искусства в тоталитарном обществе, отражена и в другом блистательном его произведении — «Портрете А.Н.Толстого (А.Н.Толстой в гостях у художника)». 1941 г. ГРМ). Художник примеряет на своего героя еще одну намеренно выбранную маску: под ней — скрытая от публики трагедия писателя, благополучно сотрудничавшего с властями. И здесь, как всегда, Кончаловский проницателен: в равной мере он подчеркивает душевную неоднозначность модели, подмечая при этом в облике А.Н.Толстого эпикурейца, героя обильного застолья. Дистанция между художником и знаменитой моделью минимальна — оба они неистощимые жизнелюбы, обоим дорого «чувственное» восприятие бытия. Создается впечатление, что сам художник только что отошел от обеденного стола, прервав трапезу, чтобы ее запечатлеть. Примечательно, что для автора одинаково значительны и сама знаменитая модель, и предметный мир картины — детали сервировки стола — зеленую рюмку, пузатый старинный штоф — художник писал не единожды.

Он любил создавать громоздкие натюрморты с дичью, охотничьими трофеями, зеленью. Своей многословностью они перекликаются с «мертвой натурой» старых голландских мастеров («Натюрморт. Мясо, дичь и овощи у окна». 1937 г. ГТГ.) «Мертвая натура» под кистью художника искрится жизнью, вызывает чувство восхищения изобилием, щедростью природы, ее богатством и разнообразием. В течение двадцати пяти лет, проводя осень и часть зимы на даче в любимых «Буграх» под Малоярославцем, художник наслаждается радостями, которые дарит зима: удачной охотой, уютом крепкого деревянного дома, налаженным, почти патриархальным, традиционным русским бытом.

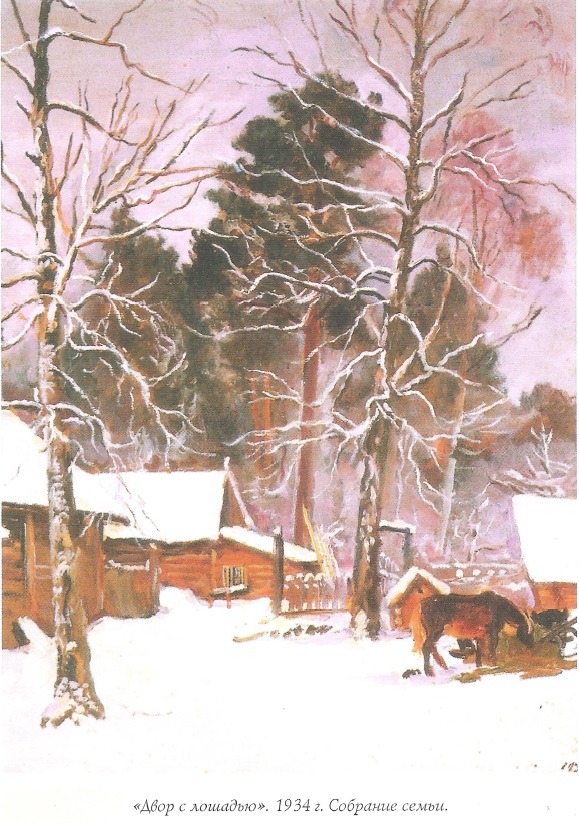

Соединение в картине натюрморта и пейзажа за окном вносит в произв едение элемент неторопливого рассказа, повествовательности. Но в самой живописи нет и намека на мелочную дробность, пересчет деталей: картина строится на соотношении больших цветовых объемов. Позволим себе мысленно «передвинуть» зимний пейзаж со второго плана на первый и получим выразительный «Двор с лошадью» (1934 г. Собрание семьи). Крепкие постройки, двор, деревья заботливо укрыты снегом, будто не сама природа, а рачительный хозяин позаботился об этом. «Пейзаж, как и все, что я пишу, начинается у меня с зарисовки, иногда даже с нескольких. Когда я вижу интересующий меня кусок природы, я вижу уже и всю вещь, и чувствую, как надо «устроить» пейзаж. Просто брать то, что видишь, действовать как фотограф, я не мог никогда: без построения нет искусства, а есть один голый натурализм», — размышлял художник. Лес, рощу художник воспринимает не как механическое перечисление деревьев, а как живую зеленую массу, где свет и тень моделируют объем.

едение элемент неторопливого рассказа, повествовательности. Но в самой живописи нет и намека на мелочную дробность, пересчет деталей: картина строится на соотношении больших цветовых объемов. Позволим себе мысленно «передвинуть» зимний пейзаж со второго плана на первый и получим выразительный «Двор с лошадью» (1934 г. Собрание семьи). Крепкие постройки, двор, деревья заботливо укрыты снегом, будто не сама природа, а рачительный хозяин позаботился об этом. «Пейзаж, как и все, что я пишу, начинается у меня с зарисовки, иногда даже с нескольких. Когда я вижу интересующий меня кусок природы, я вижу уже и всю вещь, и чувствую, как надо «устроить» пейзаж. Просто брать то, что видишь, действовать как фотограф, я не мог никогда: без построения нет искусства, а есть один голый натурализм», — размышлял художник. Лес, рощу художник воспринимает не как механическое перечисление деревьев, а как живую зеленую массу, где свет и тень моделируют объем.

О том, как 79-летний художник создавал этюды летом 1955 года, свидетельствуют записки его жены Ольги Васильевны: «Летом 1955 года приехали в Бугры все дети и внуки. 13 июля они уехали, отпраздновав Петров день. Петр Петрович полеживал под большой липой возле мастерской. 14-го он попросил набрать с гряд клубники, ему принесли ее на белой тарелке, с листьями. Не спеша, он начал писать на маленьком холсте и через три-четыре часа закончил. И мы с ним в шутку написали на оборотной стороне холста «14 июля». На другой день он написал из окна мастерской дом и кусты жасмина, эта вещь помечена на обороте «15 июля». 16 июля был написан прелестный букет роз с аспарагусом, 17-го — засохший именинный букет, 18-го — тот же букет на темном фоне. Так как мы всегда смеялись и все представляли себе в смешном виде, то Петр Петрович сказал, что лет через 10 все эти картины будут висеть по музеям, и люди будут спрашивать: «Неужели Кончаловский писал вещи за один сеанс?» — и тогда одни будут говорить: «Потому-то и так хорошо!» А другие будут говорить: «Потому-то и так плохо!»

Да, художник умел работать быстро, хотя иногда она и затягивалась. Собственно, писать по этюду каждый день — это те же упражнения, что музыкант проделывает ежедневно. А еще за этим отрывком кроется представление о патриархально неторопливом быте, осмысление которого превращает быт в бытие. Дом, сад, огород, приветливые помощники в работе по дому и саду, наезжающая родня и знакомые — театральный задник для эпического повествования на тему «осень патриарха». Впрочем, Кончаловский, высокий, внушительный, громогласный, с молодости воспринимался соратниками, как Глава. Глава выставки «Бубновый валет» (1910 г.), глава художественного объединения того же названия.

Натюрморты, о которых мы говорили, для художника — и возвышенное «свидание с натурой», и необходимая всю жизнь «штудия», и умение через малые формы увидеть огромный мир. Вот почему Петр Петрович оказывается не столько рабом натуры, сколько созидателем, нарушающим традиции. Так, при сравнении, «разбегаются» в разные стороны два натюрморта, написанные в одном и том же 1946 году. «Натюрморт. Подсвечник и груши» классичен и традиционен: вертикаль в композиции подчеркнута массивностью старого бронзового подсвечника, горизонталь — двумя сторонами полированного стола, глубина цвета зеленой драпировки живописно оттенена лиловой и розовой оберткой лимонов. Глаз может «ощупать» поверхности всех предметов: шершавость кожуры грецкого ореха, «целюлитность» поверхности лимона, гладкость сочной груши. Зритель ощутит холод подсвечника и тяжесть натянутого на подрамник холста на втором плане. Произведение воспринимается вневременным — ни одной приметы сегодняшнего дня в нем нет.

Совсем другое дело — натюрморт «Апельсины, подрамник и ковер» (1946 г. Собрание семьи). Хотя у этих картин много общего в выборе предметов: натянутые на подрамник холсты на втором плане, наличие драпировки, яркие фрукты. Но эта работа пронизана современной динамикой и ритмикой цвета, композиции. Вертикально ниспадающий ковер с крупными узорами, написанными пронзительно изумрудной зеленью, кобальтом голубым и «химическим» сиренево-розовым цветом на темном фоне, «успокоен» белизной загрунтованного холста, поставленного на угол. Контраст цвета натурального холста — на одном подрамнике с другим — натянутым и уже загрунтованным, желтизна самого подрамника с цветом столешницы, яркие, почти плоские фрукты, соседствующие со светлым молочником, да и сама трактовка объема молочника заставляют вспомнить далекую звонкую молодость художника.

Ольга Васильевна простодушно характеризует 1900-е годы: «Тогда в России царил «Мир искусства». Там было все «великолепно», «славно» и «недоступно». Но для Петра Петровича это было безвременьем, и он неуклонно искал чего-то иного. <..> Поэтому-то и создалось общество «Бубновый валет». Создалась группа художников, которые свободно могли выставлять все, что хотели».

В искусствоведческой литературе уже давно по-иному трактуются причины возникновения «Бубнового валета», но подчеркнутое Ольгой Васильевной стремление искать новое — неоспоримо. Тогда это было увлечение народной игрушкой, вывеской, балаганом, низовой городской культурой и... творчеством Поля Сезанна, о чем вспоминает внук художника Андрей Кончаловский: «Дед мой, Петр Петрович Кончаловский, был человек глубоко русский, но без Европы жить не мог. В его доме все дышало Европой, не говорю уж о том, что в живописи он был сезанистом».

Соратникам творческих поисков молодого Кончаловского был близок не только Сезанн, но и Анри Матисс. Именно его, Матисса, любовь к большим цветовым плоскостям, праздничная восточная многоцветность вспоминаются при взгляде на натюрморт «Апельсины, подрамник и ковер».

Кончаловский очень любил писать цветы. Казалось бы, как любой другой живописец после Михаила Врубеля сумеет написать сирень? Ведь в знаменитой «Сирени» Врубеля (1900 г. ГТГ) — и свежесть ночного воздуха, и тонкий аромат, и невысказанная тайна, и душа цветов, воплощенная в женской фигурке, почти затерявшейся в этом лилово-сиреневом море. Возможно ли рядом с этим изысканным произведением эпохи русского модерна, напоенным глубокими символами, поставить рядом «Сирень» Кончаловского с ее весомыми, тяжелыми гроздьями, сильным ароматом и внушительного объема букетом? Вполне возможно. Удача Кончаловского в работе над «Сиренью» (1949 г. Частное собрание) объясняется успешным решением тех сложных живописно-пластических задач, которые он перед собой ставил: «Цветы — великие учителя художников; для того чтобы постигнуть и разобрать строение розы, надо положить не меньше труда, чем при изучении человеческого лица. В цветах есть все, что существует в природе, только в более утонченных и сложных формах; и в каждом цветке, в особенности в сирени или букете полевых цветов, надо разобраться, как в какой-нибудь лесной чаще, пока выведешь законы из сочетаний, кажущихся случайными. Поработаешь часика два, так ум за разум начинает заходить — вместо цветов являются уже звуки какие-то... Это грандиознейшее упражнение для каждого живописца».

Именно о сложности пластического решения грозди сирени писал такой кропотливый мастер, как Владимир Фаворский: «Нечто родственное грозди винограда мы имеем в сирени. Если дело имеем с крупноцветной персидской сиренью, то тяжесть будет выражена <..> изгибом формы. И цветы, образующие гроздь, будут с одной стороны выпуклые, с другой стороны — как бы грани, оформляющие ветку. Ритмичность граней есть тоже явление, говорящее о содержании формы».

Во все годы своей шестидесятилетней творческой деятельности Кончаловский не оставлял вниманием такой жанр, как портрет и автопортрет. Их сохранилось множество: «Автопортет в сером» (1911 г. ГТГ), великолепный «Автопортрет» (1912 г. Частная коллекция) — периода расцвета объединения «Бубновый валет» и увлечения творчеством Сезанна. Гармония серого, зеленоватого и золотисто-коричневого создает красивую цветовую гамму, а вертикаль фигуры подчеркивается фрагментом гитары. Аичность художника не могла затеряться в семейных портретах, таких, как «Семейный портрет (Сиенский)» (1912 г. ГТГ), и в монументальном, пронизанном легкой иронией полотне «Миша, сходи за пивом» (1926 г. ГТГ), где оживает декоративная увлеченность «вещностью», смолоду присущая ему. Любил художник придать автопортрету непринужденность («Автопортрет с бритвой». 1926 г. ГТГ) или драматизм («Автопортрет (с больным ухом)». 1926 г.), или нарочитое величие, усложненную психологию («Автопортрет с собакой». 1933 г. ГТГ). Многогранность «человеческого» Я художника запечатлена в «Автопортрете с внучкой» (1943 г. Собрание семьи художника). Здесь Петр Петрович — и мэтр, и значительная личность, и «просто дед» красивой белокурой девочки.

Но по праву лучшим считается «Автопортрет (в желтой рубашке)», созданный в том же 1943 году (ГТГ). 67-летний Кончаловский написал себя именно художником, с кистью в руке. А большие холсты, прислоненные к стене в глубине картины, позволяют зрителю размышлять: то ли они подготовлены для работы, то ли это новое произведение, которое еще никому не показывали. На круглом столике красного дерева, «героя» многочисленных произведений художника, — скульптурная модель памятника В.И.Сурикову, выполненная С.Т.Коненковым.

По поводу задач, которые ставит перед собой художник-портретист, Кончаловский писал: «...Я вообще не люблю в портрете давать человека в быту, а всегда стремлюсь найти стиль в изображении человека, открыть в нем общечеловеческое, потому что мне дорого не внешнее сходство, а художественность образа». Нетрудно заметить, что высказывания Петра Петровича и его жены отличают яркая образность, сочность, богатство и красота языка. Все это неслучайно. Отец художника, Петр Петрович Кончаловский (старший) был известным литератором, первым переводчиком «Робинзона Крузо» на русский язык. В конце XIX века он задумал (и осуществил) грандиозный проект — издать произведения М.Ю. Лермонтова и А.С.Пушкина с иллюстрациями русских художников. Обращался он и к знаменитым мастерам (И.Е.Репину, В.А.Серову, М.А.Врубелю и др.), и к совсем молодым художникам (Е.Е.Лансере). Побудительным мотивом для создания М.А.Врубелем его гениальных листов к «Демону» Лермонтова было именно обращение к нему Кончаловского-старшего.

Ольга Васильевна, дочь художника В.И. Сурикова, казалось бы, унаследовала все родовые качества предков-казаков, которыми так гордился Василий Иванович. Неслучайно ее, трехлетнюю, он написал на переднем плане картины «Утро стрелецкой казни».

Жизнеописание Сурикова, изложенное с его слов М.А.Волошиным, — образец сочной, образной, яркой русской речи. Ольга Васильевна многое унаследовала от своего отца: сильный характер, природную веселость, выразительную речь. Они были красивой парой — высокий, мощный, широкоплечий Петр Петрович и сияющая полнокровной красотой Ольга Васильевна. Кончаловский писал свою жену неоднократно, видя в ней не только любимого человека, но и модель, интересную ему как живописцу.

В жизни художника и его жены, когда взрослые дети (сын Михаил — художник, и дочь Наталья — писатель и переводчик) стали самостоятельными, присутствовала творческая одержимость, сочетающаяся с размеренной патриархальностью быта. И если картины — это мир Петра Петровича, то красота и полнота повседневной жизни — дело Ольги Васильевны. Всюду и всегда, даже в тяжелые годы Гражданской войны, времени голода и разрухи, она умела наладить быт большой семьи. «Революцию мы восприняли как избавление от чего-то рабского, хотя первые два года были очень трудны и полны лишений. Но мы были молоды и счастливы. Жили мы без отопления, и пришлось из всей квартиры занять одну комнату, в которой стояла чугунная печка; она отапливала всех нас, и на ней все готовилось», — вспоминала она позднее.

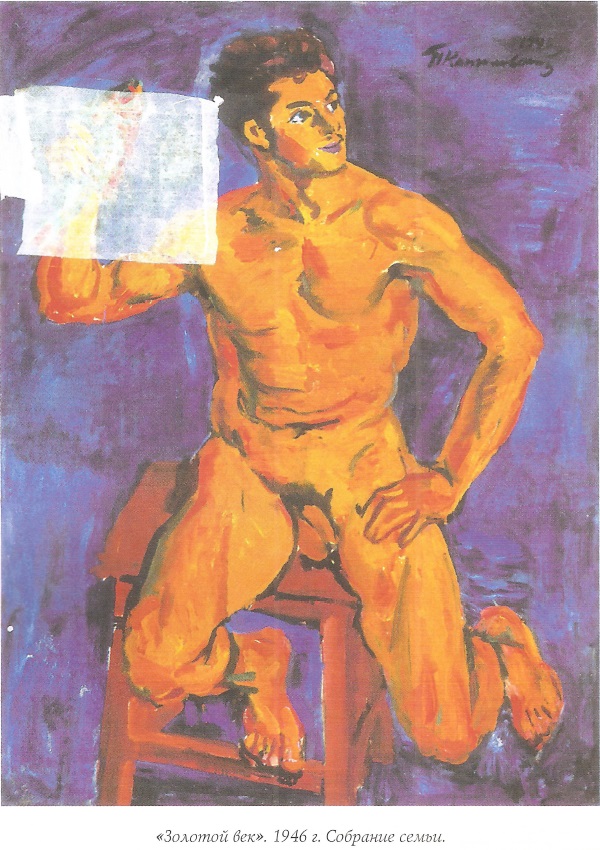

Истинная физическая красота человека, не столько его «духовность, «интеллектуальность», сколько природное естество, часто становилась объектом живописи мастера. И если в молодости он много и темпераментно писал женскую обнаженную модель, то начиная с 1930-х годов в его творчестве встречается выразительная мужская натура. Тогда он писал картину на тему древнегреческого мифа о Геракле-Геркулесе — «Геркулес и Омфала». Да и без мифа многочисленные купальщицы и купальщики часто появлялись на его полотнах. Но такого гимна мужской красоте, как в «Полотере» (1946 г. ГТГ) и в «Золотом веке» (1946 г. Собрание семьи) советская живопись просто не знала. Даже когда в 1954 году появилась «Весна» А.А.Пластова (молодая обнаженная женщина одевает девочку после бани), она воспринималась ханжами от искусства как «идеологическая диверсия». Что уж говорить об обнаженной мужской натуре в работах Кончаловского 1946 года! Неудивительно, что «Золотой век» так и остался в семье художника. Сидящий на вполне «советской» табуретке обнаженный юноша, чье тело отливает чистым золотом, а рыбка в руке переливается зеленым и розовым, — это образ не из послевоенной действительности. Он напоен таким солнечным светом, наполнен такой древней архаичной красотой, что перерастает задачи станковой картины, превращаясь в декоративное панно. В этой работе несомненно присутствует внутренний, возможно неосознанный, протест против шор и пут в искусстве. А, может быть, это гимн долгожданной победе, с которой у мыслящей части общества отождествлялась надежда на духовную свободу. В любом случае — это одно из самых праздничных и нетрадиционных произведений того периода.

Художник любил писать большие холсты. И пусть скромность сюжета не всегда оправдывала подобный размах, — все равно он продолжал использовать холсты значительных размеров. Это и горшки с цветами на подоконнике («Зимнее окно». 1954 г. 76x92. Собрание Никиты Михалкова), и «Дети в мастерской» (1947 г. 101x130. Собрание семьи) или «Не звали» (1947 г. 202x153. Собрание Никиты Михалкова) на метровых и большего размера холстах. Присутствие детей на этих полотнах — бытовой штрих, но сегодняшний зритель наверняка узнает в них подростка Андрея Кончаловского, малыша Никиту Михалкова (сыновей Натальи Кончаловской и Сергея Михалкова), их двоюродную сестру Маргот (дочь сына Михаила). В этих больших холстах с изображенными на них внуками выражен почти ренессансный порыв, неуемная творческая сила и радость — все то, что еще в 1920-х годах позволило проницательному искусствоведу Я.А.Тугенхольду утверждать, что в произведениях Кончаловского есть «здоровое и столь редкое для русских художников ощущение счастья».

Живопись

Валентина БЯЛИК

Иллюстрации предоставлены автором.

Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования январь февраль 2006