Во все времена в любом государстве общество награждало своих лучших; достойных представителей, отличившихся на поле сражений, добившихся успехов на службе властителей, за достижения в искусстве, науке, спорте, на другие поприщах. Одной из наград, сравнительно поздней в историческом плане, стала «грамота».

В переводе с греческого грамота — это чтение и письмо. На Руси в X—XVII веках грамотами называли деловые документы как официального, так и частного происхождения, устанавливавшие какие-либо правовые отношения. Часто грамотами закрепляли определенные привилегии. В словаре В.И.Даля это слово трактуется как свидетельство на пожалование лицу или обществу прав, владений, наград, отличий. К концу XIX века в России появились грамоты, выполнявшие функцию не только правозакрепляющего, но и наградного документа. Они относятся к своеобразному, самостоятельному виду наград, которые не носили на груди, а размещали на почетном месте в кабинете или бережно хранили в семейном архиве. Внешний вид и тексты таких документов не отличались разнообразием, они были достаточно регламентированы в условиях централизованной самодержавной власти.

В переводе с греческого грамота — это чтение и письмо. На Руси в X—XVII веках грамотами называли деловые документы как официального, так и частного происхождения, устанавливавшие какие-либо правовые отношения. Часто грамотами закрепляли определенные привилегии. В словаре В.И.Даля это слово трактуется как свидетельство на пожалование лицу или обществу прав, владений, наград, отличий. К концу XIX века в России появились грамоты, выполнявшие функцию не только правозакрепляющего, но и наградного документа. Они относятся к своеобразному, самостоятельному виду наград, которые не носили на груди, а размещали на почетном месте в кабинете или бережно хранили в семейном архиве. Внешний вид и тексты таких документов не отличались разнообразием, они были достаточно регламентированы в условиях централизованной самодержавной власти.

Существенно изменилось место и значение грамот в Советском государстве — после того как новая власть отменила чины, сословия и атрибуты старой наградной системы. С этого момента можно вести отсчет времени, когда грамота стала самостоятельным массовым видом награды. В первые годы Советской власти государственная наградная система только начинала складываться: были учреждены две первые награды — орден Красного Знамени и Трудового Красного Знамени РСФСР. Но удостаивались этих наград лишь те, чьи заслуги перед новой властью были достаточно весомыми. Так, с 1918 по 1923 год орденом Красного Знамени было награждено всего 14 639 человек, а орденом Трудового Красного знамени РСФСР со времени его учреждения в 1921 году и до 1933 года — всего 163 человека. Поэтому потребности государства в поощрении своих сторонников в процессе становления зарождавшейся системы общественных отношений в условиях ожесточенной внутригосударственной борьбы на боевых и трудовых фронтах, особенно вдалеке от центра, полностью не удовлетворялись. Местные власти и различные ведомства стали самостоятельно учреждать всевозможные знаки отличия, но в силу слабых производственных возможностей и необходимости экономить драгоценные металлы тиражи таких наград были ограниченными. Требовались же действительно массовые награды. Тогда-то на первый план и выступили награды, отпечатанные на бумаге, — различные грамоты, не противоречившие новой системе государственных наград, но значительно ее дополнившие и ставшие впоследствии ее существенной частью.

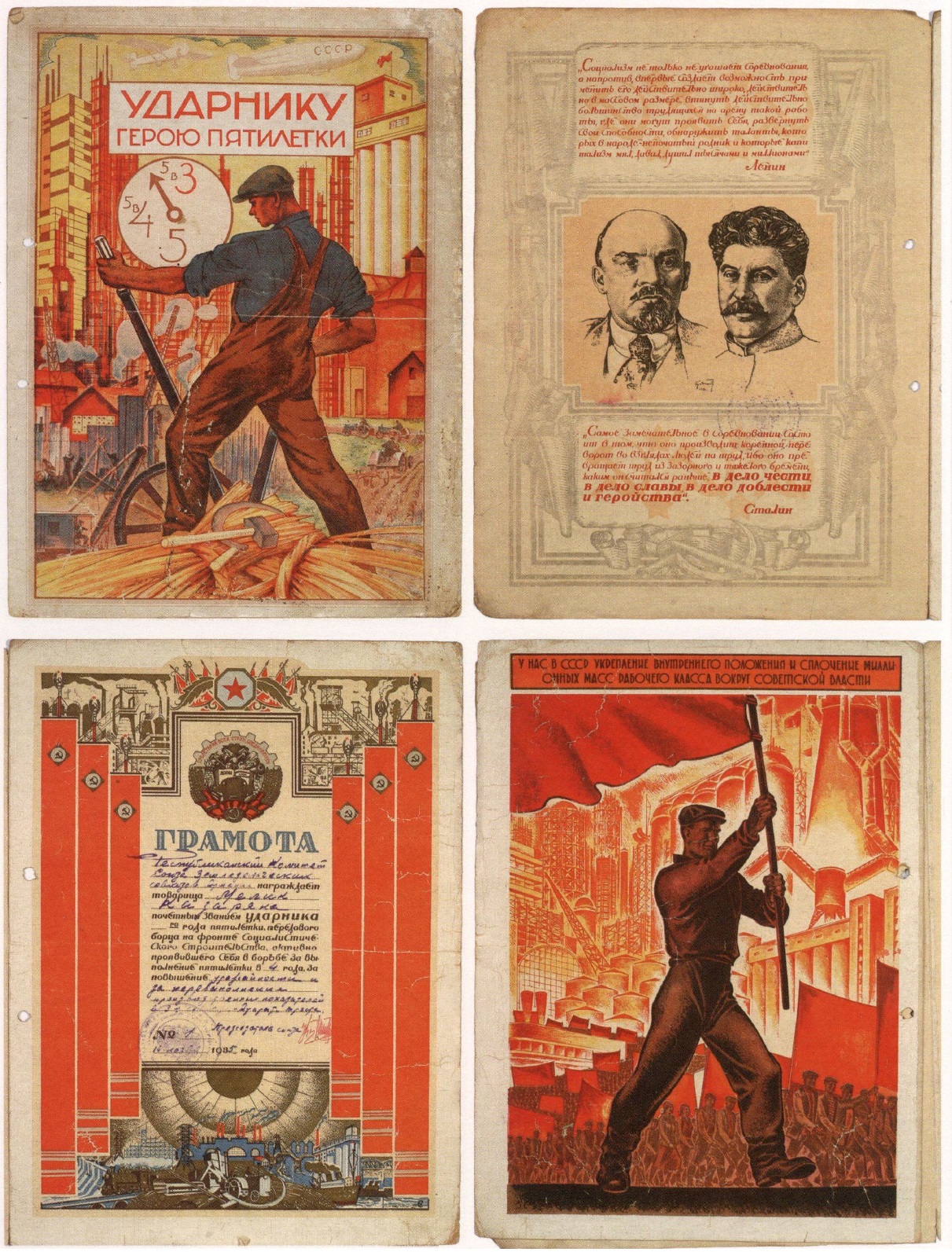

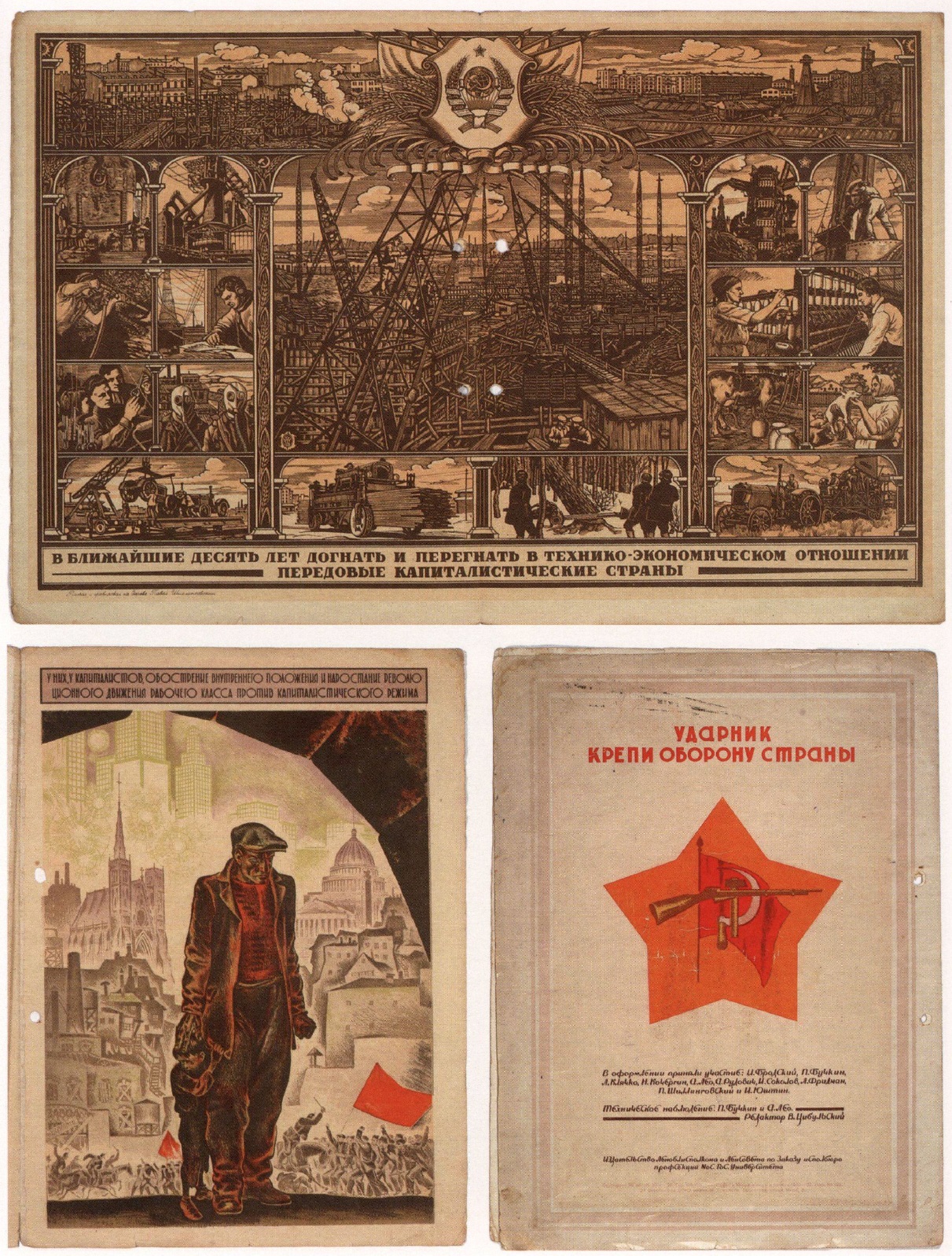

Надо заметить, что в историческом плане грамоты как наградные документы особенно наглядно отражают все основные этапы становления и развития РСФСР и СССР (мы сознательно не рассматриваем грамоты других союзных республик, ныне — независимых государств). Всегда, будь то Гражданская война, период возрождения производства, коллективизация, индустриализация, Великая Отечественная война, этапы восстановления народного хозяйства, освоения целины, научно-технического прогресса, освоения космоса, внешний вид грамот, тексты, подписи на них и тиражи этих наградных документов вполне соответствовали «текущему моменту».

Надо заметить, что в историческом плане грамоты как наградные документы особенно наглядно отражают все основные этапы становления и развития РСФСР и СССР (мы сознательно не рассматриваем грамоты других союзных республик, ныне — независимых государств). Всегда, будь то Гражданская война, период возрождения производства, коллективизация, индустриализация, Великая Отечественная война, этапы восстановления народного хозяйства, освоения целины, научно-технического прогресса, освоения космоса, внешний вид грамот, тексты, подписи на них и тиражи этих наградных документов вполне соответствовали «текущему моменту».

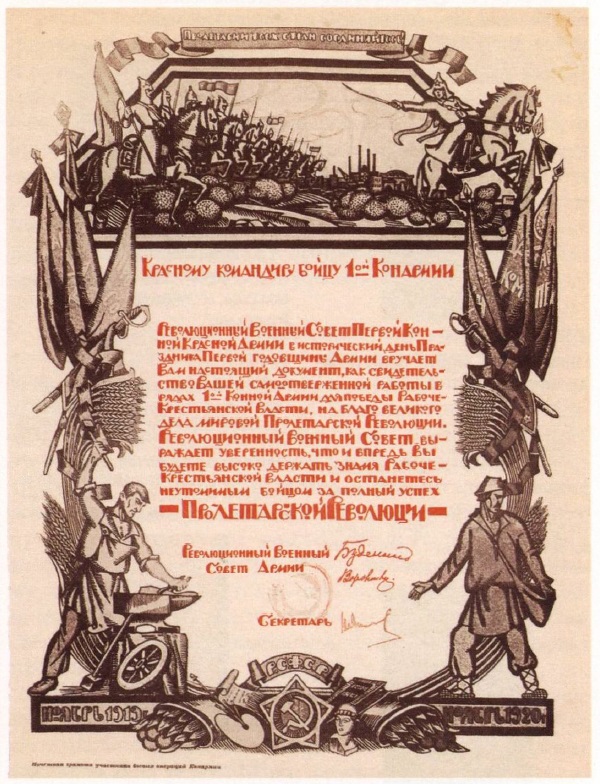

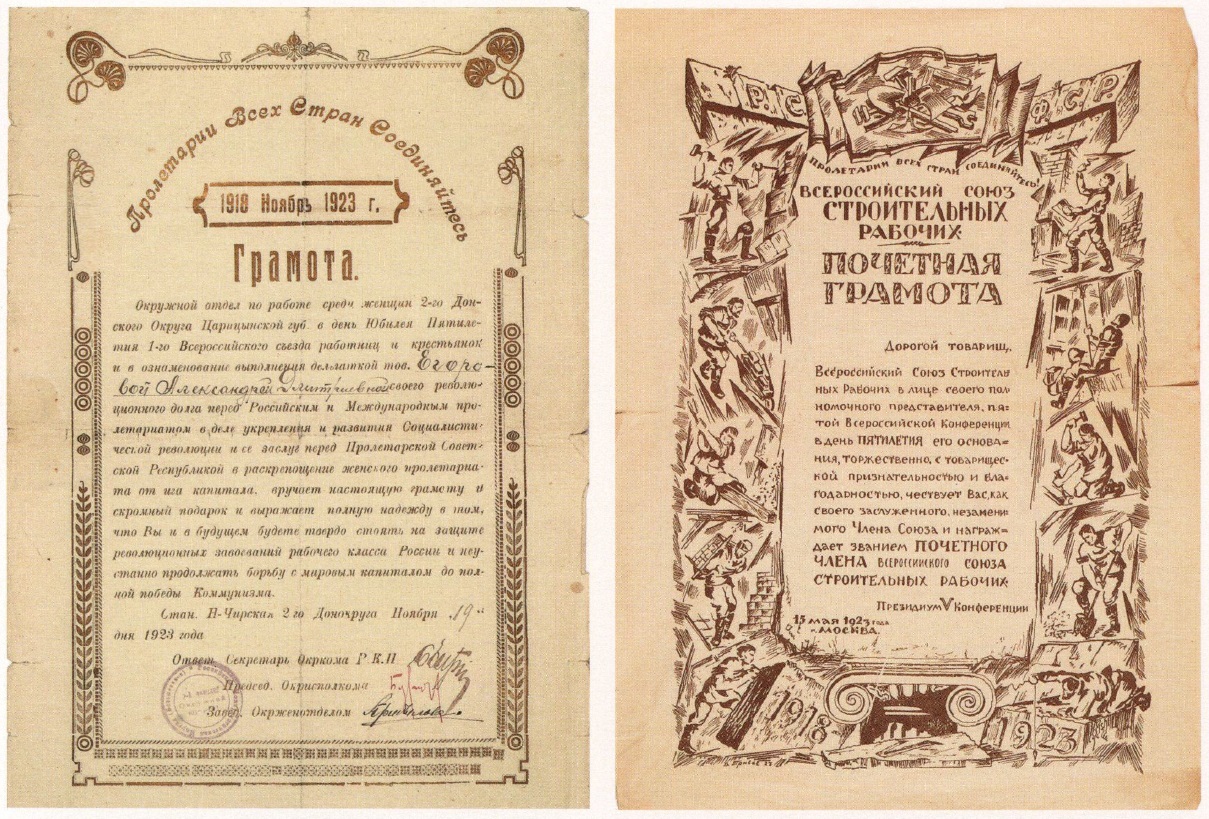

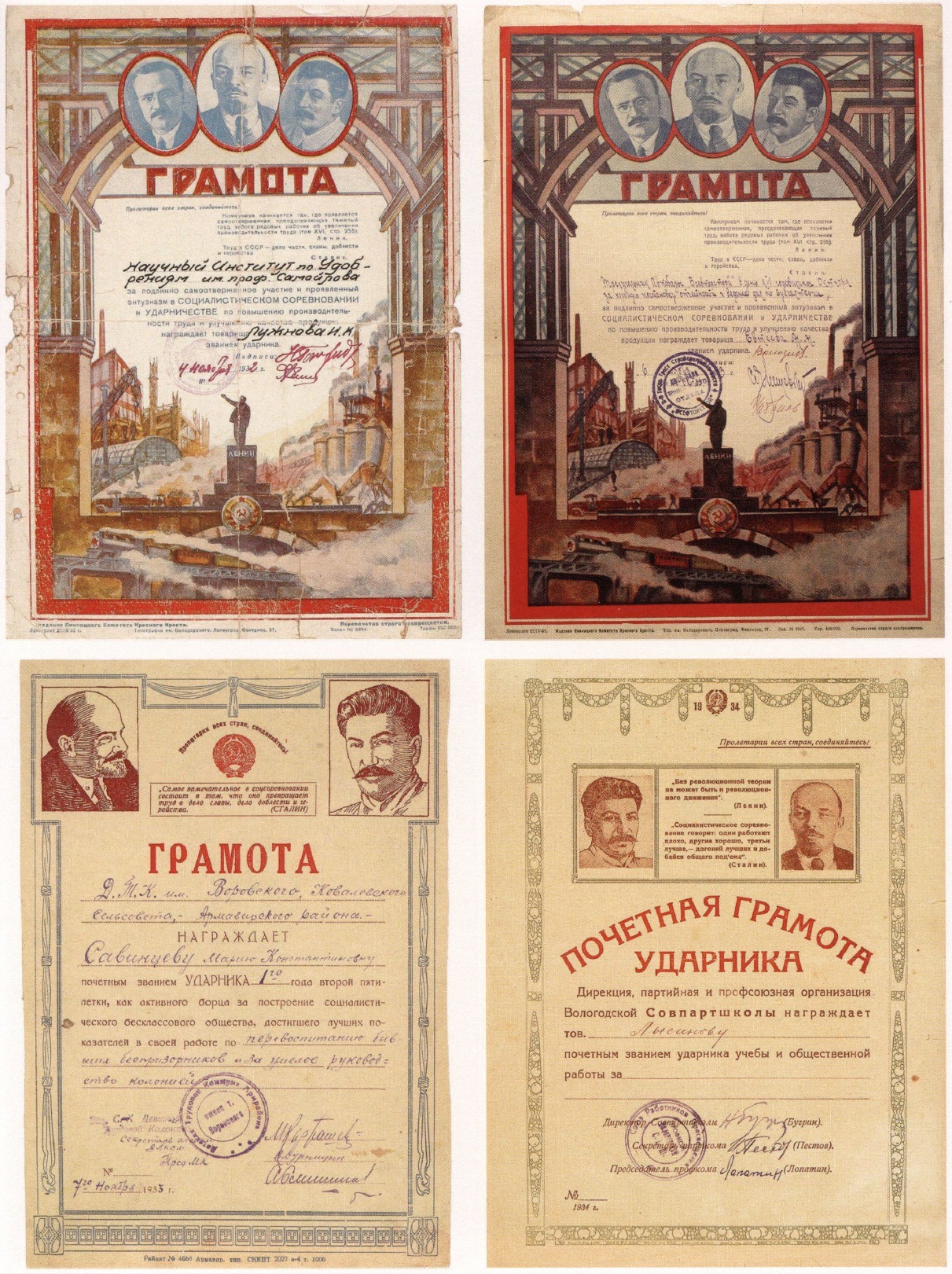

Поначалу грамоты изготавливали малыми тиражами с самым примитивным рисунком, зачастую выполненным вручную, и награждали ими в основном за боевые заслуги на фронтах Гражданской войны и борьбу с внутренней контрреволюцией от имени командиров отдельных воинских формирований. Затем, в 1922 и 1923 годах, в связи с пятилетием Советской власти и новых профсоюзов, ставших организационной опорой государства в восстановлении промышленности, появилось значительное количество профсоюзных грамот, свидетельствовавших о присвоении награжденному звания почетного члена профсоюза за многолетний

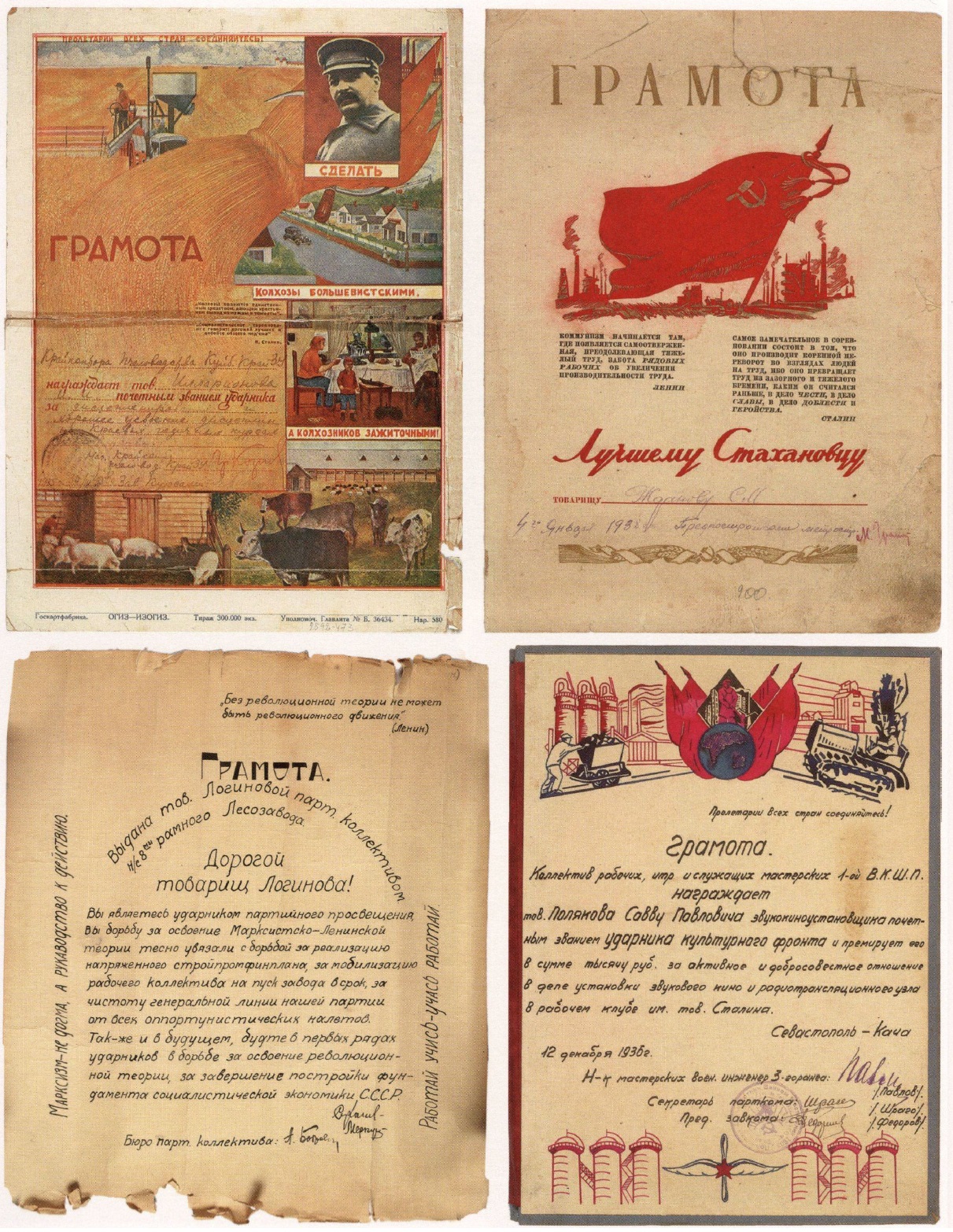

труд или в благодарность за достижения в труде и производственной учебе. Не забывали подвиги бойцов Гражданской войны и в последующие годы. Так, в 1932 году весьма торжественно праздновали пятнадцатилетие Советской власти. Для государства важно было показать, что герои былых боевых сражений с внешним врагом все так же на передовой и в годы трудовых побед во время первой пятилетки. Отмечены были и отличившиеся в борьбе с внутренним врагом — с преступностью. Тиражи таких наградных грамот, вручавшихся от имени

труд или в благодарность за достижения в труде и производственной учебе. Не забывали подвиги бойцов Гражданской войны и в последующие годы. Так, в 1932 году весьма торжественно праздновали пятнадцатилетие Советской власти. Для государства важно было показать, что герои былых боевых сражений с внешним врагом все так же на передовой и в годы трудовых побед во время первой пятилетки. Отмечены были и отличившиеся в борьбе с внутренним врагом — с преступностью. Тиражи таких наградных грамот, вручавшихся от имени  местных, городских, областных властей и руководства различных ведомств, исчислялись уже несколькими сотнями, тысячами и даже десятками тысяч экземпляров. Их отличал образный язык и яркое оформление.

местных, городских, областных властей и руководства различных ведомств, исчислялись уже несколькими сотнями, тысячами и даже десятками тысяч экземпляров. Их отличал образный язык и яркое оформление.

27 июля 1927 года совместным Постановлением ЦИК и СНК СССР было учреждено почетное звание Герой Труда. Президиумы союзного или республиканских ЦИКов по представлению ВЦСПС или его республиканских органов присваивали его рабочим и служащим за особые заслуги в производственной, научной, государственной деятельности, имевшим трудовой стаж, как правило, не менее 30 лет. Удостоенному такого почетного звания вручали специальную именную Грамоту соответствующего ЦИКа с перечислением в ней всех заслуг награжденного. В РСФСР с 1928 по декабрь 1938 года, когда уже было учреждено звание Герой Социалистического Труда, званием Герой Труда было награждено всего 1014 человек.

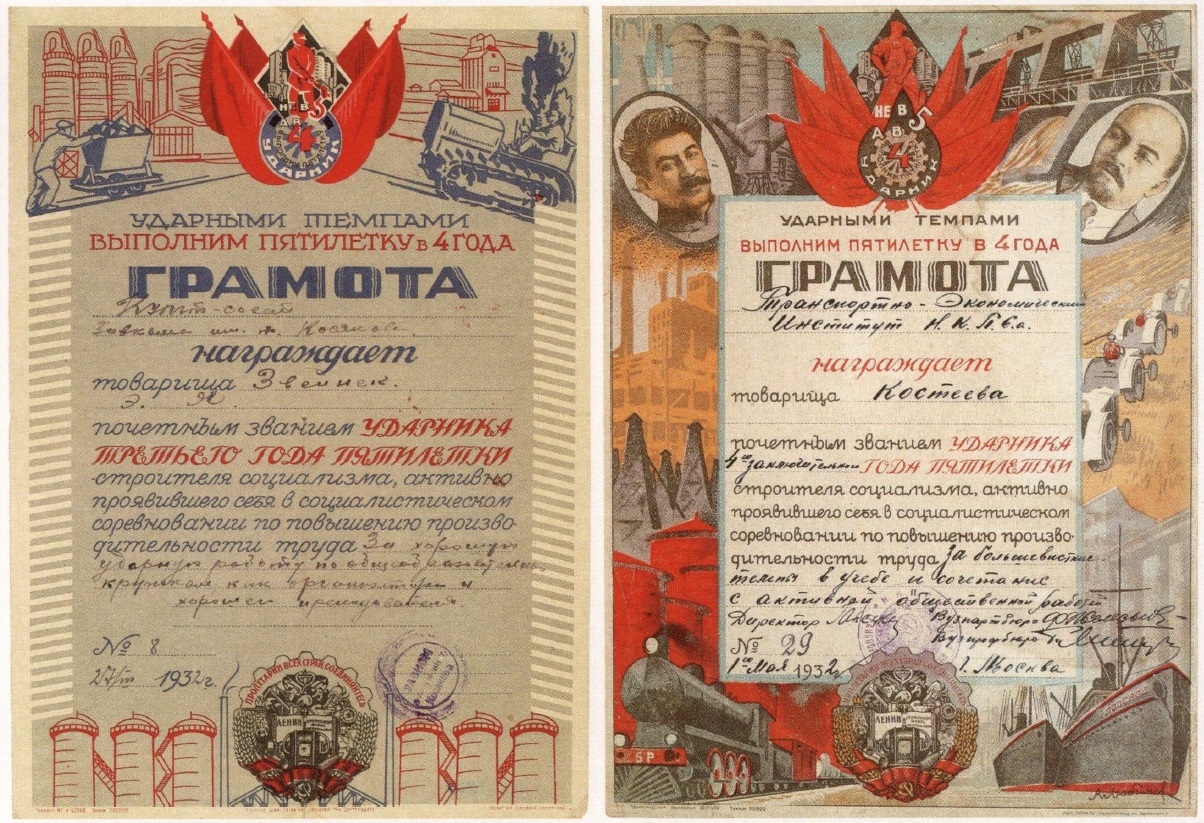

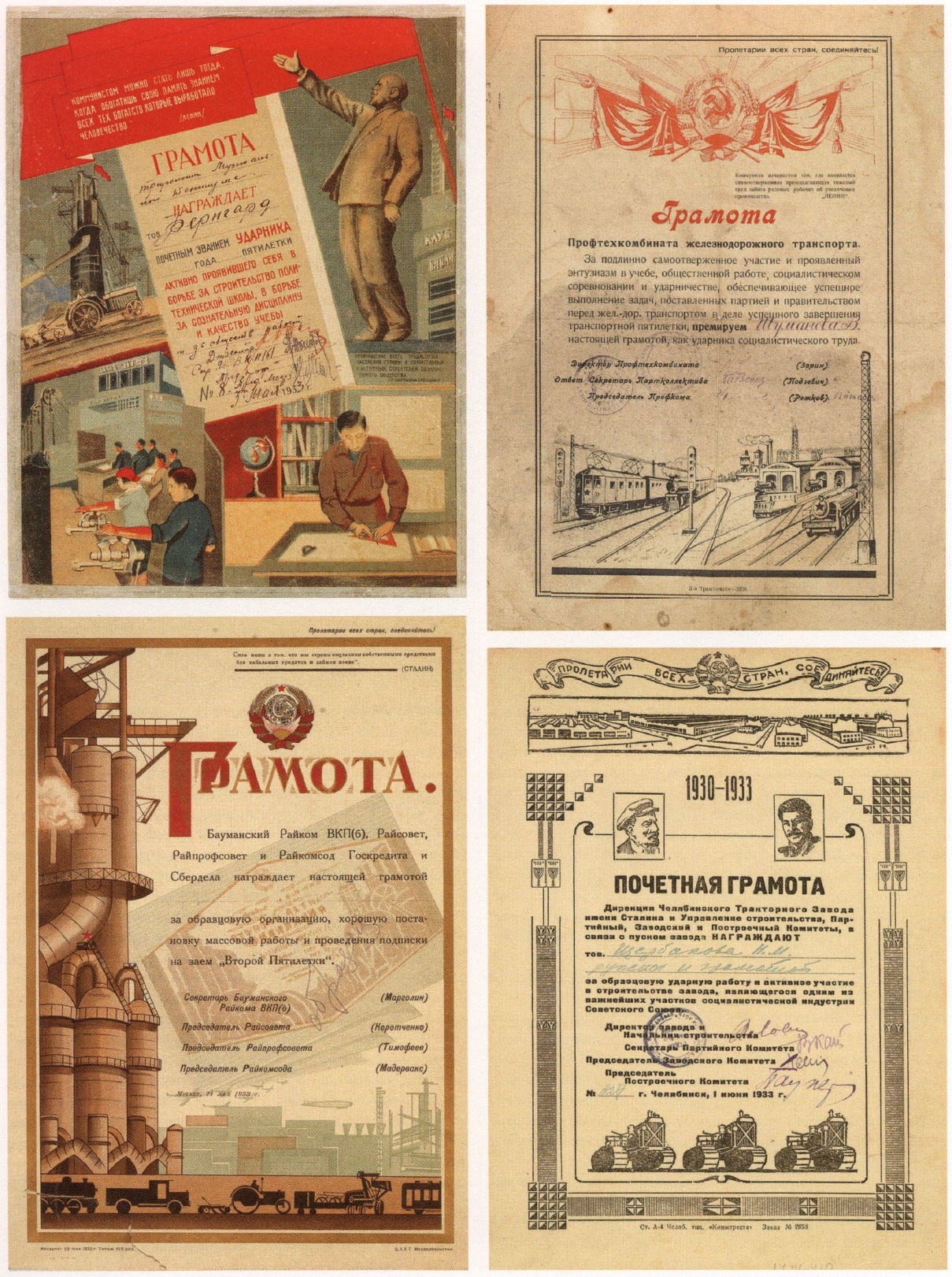

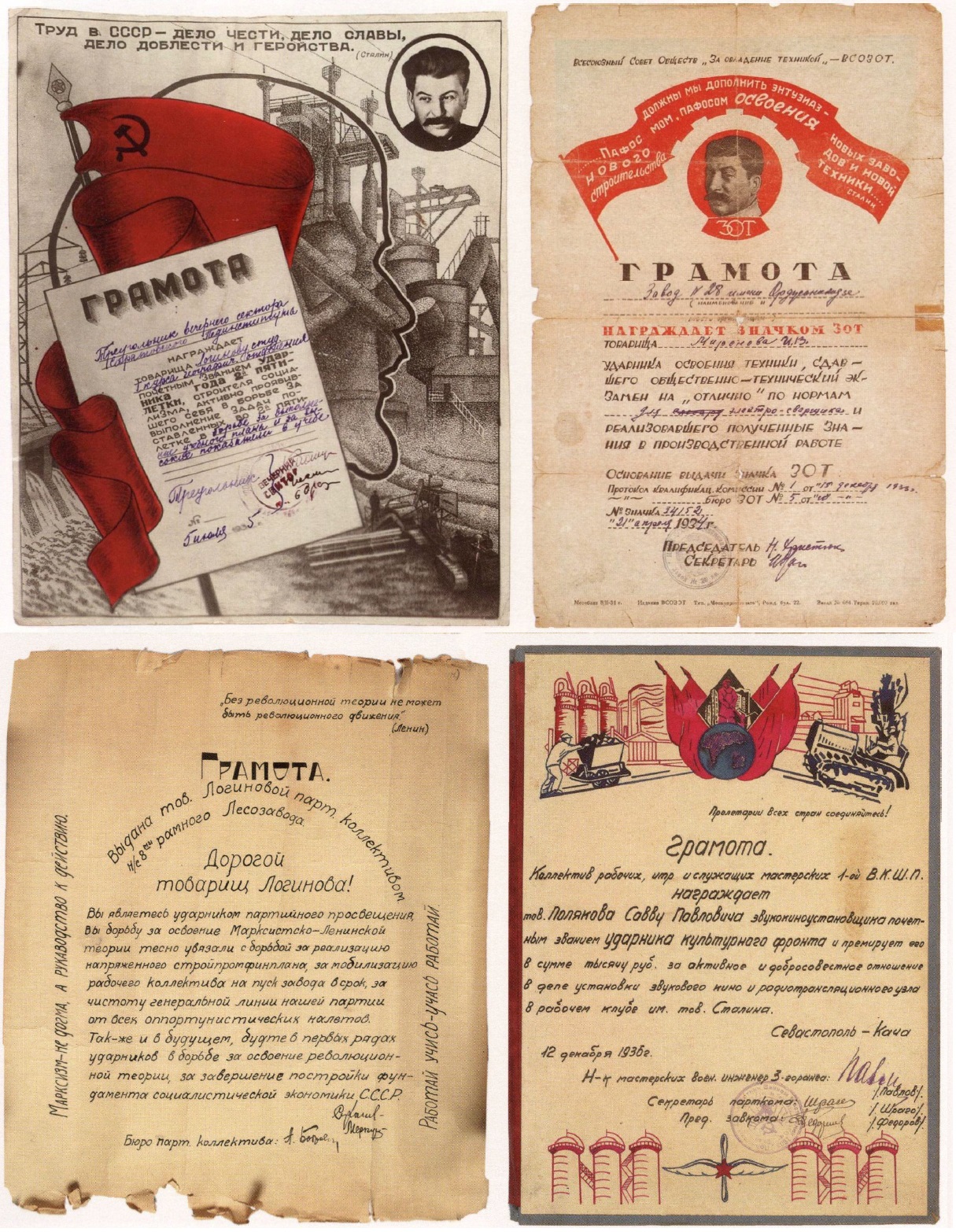

Особую роль почетные грамоты стали играть в период первых пятилеток. Для успешного выполнения планов по индустриализации и созданию в короткие сроки мощной производственной базы — вся страна, по сути, стала тогда огромной стройкой — государству было необходимо поддерживать энтузиазм трудящихся. Потребность в поощрении передовых рабочих и служащих резко возросла. Увеличение числа награждений орденами, учрежденными к тому времени, могло обесценить их значение, ведь неслучайно именно тогда появился термин «орденоносец», звание это с особой гордостью произносили на собраниях и употребляли в печати. Награжденный орденом имел определенные привилегии. Всего с 1930 по 1937 награждений орденом Ленина было 3204, орденом Трудового Красного Знамени — с 1928 по 1937 год — 3202, орденом «Знак Почета» — с 1935 по 1937 год — 5015. Количество ведомственных наградных знаков «отличников» и «ударников» тоже было ограниченным — до десятка тысяч в год для общесоюзных ведомств. Поэтому необходима была награда, с одной стороны, доступная многим, а с другой — выделявшая награжденного из всего коллектива трудящихся, стимулировавшая морально, но не предполагавшая никаких материальных благ. И вновь на выручку пришли различные почетные и просто грамоты. Ими награждали отдельных рабочих и трудовые коллективы — бригады, цеха, производства — за успехи в выполнении и перевыполнении годовых планов и планов пятилеток, за успехи в социалистическом соревновании, научной организации труда, овладении новой техникой, борьбе за качество продукции, за усиление роли технических кадров и многое другое. В основаниях для награждения грамотой можно прочесть: «за хорошее усвоение дисциплин на краевых курсах», «за большевистские темпы в учебе», «за подписку на заем «Второй пятилетки», «за перевоспитание бывших беспризорников» и даже «за добросовестное отношение в деле установки звукового кино» и «организацию бухгалтерского учета». Они свидетельствуют и о присвоении трудящимся таких почетных званий, как «ударник первой (второй) пятилетки», «ударник второго (третьего, четвертого) года первой (второй) пятилетки». Конечно же, и стахановское движение нашло отражение в почетных грамотах. Награждали грамотами от имени заводов, предприятий, учреждений, школ, высших учебных заведений, различных курсов, ведомств, профсоюзов, территориальных образований. Подписывали их в тот период, как правило, «треугольники» — руководитель, секретарь парткома и председатель профкома. Тогда же возродилась и правозакрепляющая функция грамоты: она стала также документом, подтверждавшим получение той или иной награды. Как пример можно привести грамоту, подтверждающую награждение широко распространенным в то время знаком «За овладение техникой» — «ЗОТ». Существенно возросло и художественное оформление грамот, нередко они становились образцами не только полиграфии, но и прикладного искусства и графики. В их оформлении участвовали такие известные советские художники, как И. Бродский, П. Бучкин, Л. Клячко, А. Лео, А. Рудович, И. Соколов, П. Шиллинговский и многие другие.

Тиражи грамот значительно увеличились, достигнув нескольких десятков и даже сотен тысяч экземпляров. Изменился, соответственно времени, и язык текстов, но осталась его образность. К сожалению, централизация в выпуске бланков грамот, их большие тиражи приводили порой к небрежностям и ошибкам при заполнении стандартных бланков, пропускам инициалов

Тиражи грамот значительно увеличились, достигнув нескольких десятков и даже сотен тысяч экземпляров. Изменился, соответственно времени, и язык текстов, но осталась его образность. К сожалению, централизация в выпуске бланков грамот, их большие тиражи приводили порой к небрежностям и ошибкам при заполнении стандартных бланков, пропускам инициалов

награждаемого, основания для награждения. Но это уже «издержки производства».

награждаемого, основания для награждения. Но это уже «издержки производства».

В последующие годы награждения грамотами продолжились, не прекращались они и во время Великой Отечественной войны. Грамоты военной поры отличаются четкостью формулировок, в текстах отражена благодарность за подвиги на фронтах, за труд в тылу, твердая уверенность в окончательной победе над врагом. Подписывали грамоты военные начальники, члены военных советов, политработники, руководители ведомств и предприятий, местных советов.

Тиражи грамот были разными — от нескольких сотен до десятков тысяч. Эти грамоты оформлены гораздо проще, но их отличает образность рисунка, выполненного применительно к военным условиям.

Послевоенное восстановление народного хозяйства, первые шаги в покорении космоса, освоении целины, другие периоды жизни страны и общества тоже отмечены огромным количеством разнообразных грамот. Сегодня, когда в России возрождается интерес к прошлому страны, эти «немые свидетели истории», собранные в коллекцию, представляют собой весьма живописную картину событий более чем 70-летнего существования советского государства.

Евгений ЛЮТЦКОВ, Сергей РУСАНОВ

Иллюстрации предоставлены авторами. Авторы благодарят О. П.Логинова за иллюстрации из личного архива.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 50 (сентябрь 2007), стр.84