«Кустодиев — художник, отличающийся редким постоянством в своих изобразительных приемах», — писал о нем в 1925 году его друг и первый биограф художник Всеволод Воинов. Приемы, составляющие суть его индивидуального метода работы, позволяют отличать подлинную графику Кустодиева от выполненных позднее копий и подражаний, не принадлежащие его руке.

«Кустодиев — художник, отличающийся редким постоянством в своих изобразительных приемах», — писал о нем в 1925 году его друг и первый биограф художник Всеволод Воинов. Приемы, составляющие суть его индивидуального метода работы, позволяют отличать подлинную графику Кустодиева от выполненных позднее копий и подражаний, не принадлежащие его руке.

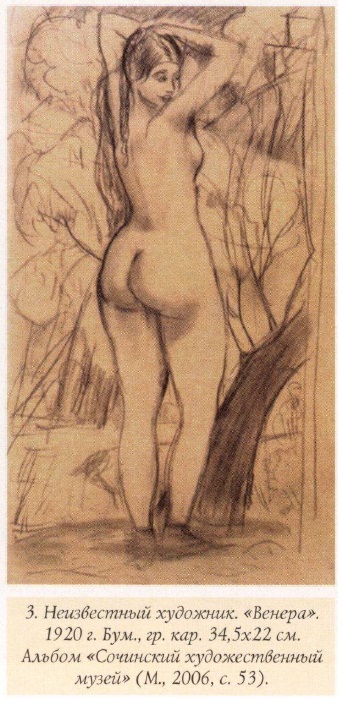

Приписанную Кустодиеву, опубликованную издательством «Белый город» в альбоме «Сочинский художественный музей» в 2006 году «Венеру» 1920 года (илл. 3) следует считать более поздней имитацией другого автора. Рисунок не подписан, имеет погрешности и искажения в построении и согласовании форм, что сразу выдает руку неопытного художника: неестественны поворот головы и ее вытянутая на затылке форма, положение ног по отношению к верхней части туловища, местоположение плеч и т.д. Линии отличаются от кустодиевских вялым, неэнергичным характером, отсутствием округлых и обобщающих контуров, неоправданным усилением нажима удаленного контура, случайной трактовкой светотени, не подчеркивающей контрастов и объемов, наполнением фона деревьями и домами при невнятной структуре их изображения. Фигура обнаженной вытянута вдоль вертикальной оси листа и неправдоподобно возвышается над пейзажем. Колено натурщицы анекдотично подпирает ствол дерева справа. Его темный силуэт не уравновешен другими теневыми пятнами на листе. Рисунок вымышлен и несовершенен. Приобретенный в антикварном магазине, он, возможно, не преднамеренно, а ошибочно был приписан Кустодиеву, но ошибка поставила его в разряд подделок.

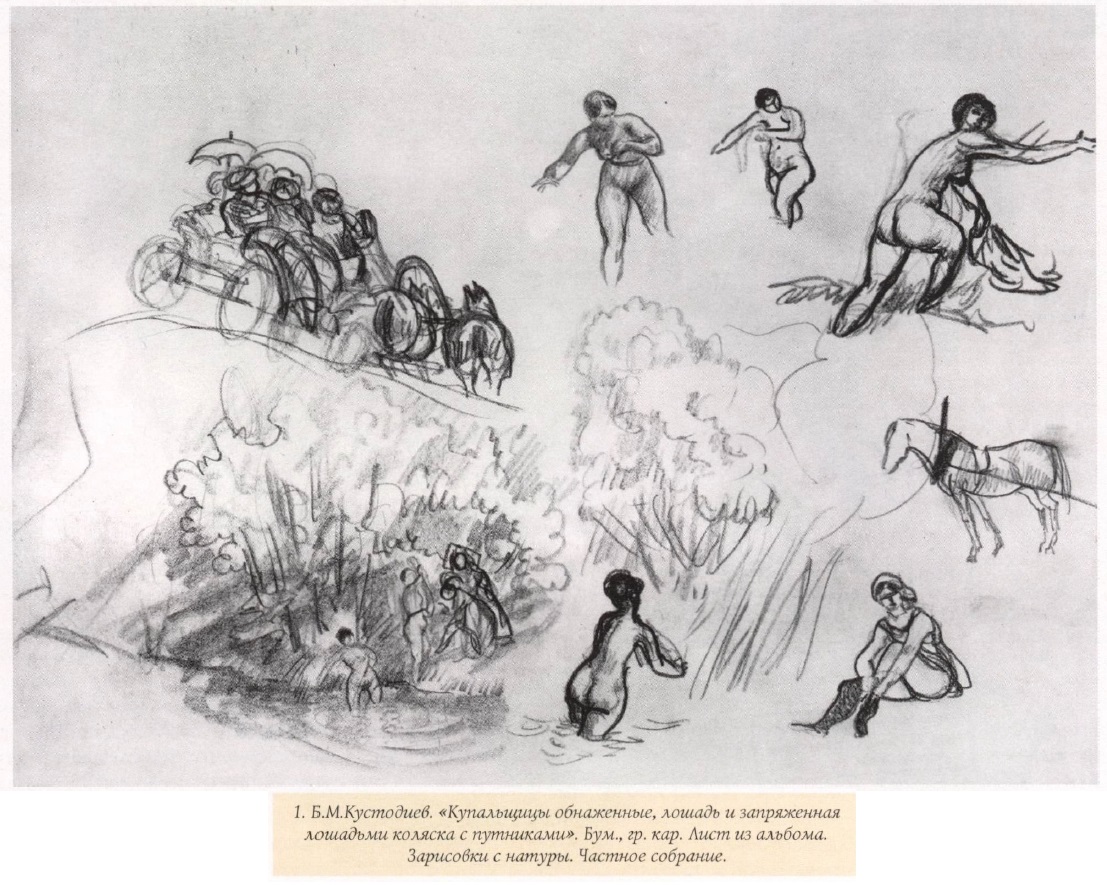

Для сравнения приведем несколько примеров подлинных рисунков Кустодиева с изображениями натурщиц (илл. 1, 2). В его карандашных набросках купальщиц, выполненных с натуры, — другие пропорции фигур, круглящиеся линии контуров, карандаш, позволяющий мягко варьировать контрасты светотени, разнообразие штриховок теней и растушевок полутеней, единый пружинистый контур крон деревьев, расходящиеся под углами их ветви и стволы, концентрические круги на воде, лица либо едва намечены, либо имеют другой типаж. Тела схвачены в движении, позы естественны, много воздуха в виде просветов чистой бумаги на фоне.

Для сравнения приведем несколько примеров подлинных рисунков Кустодиева с изображениями натурщиц (илл. 1, 2). В его карандашных набросках купальщиц, выполненных с натуры, — другие пропорции фигур, круглящиеся линии контуров, карандаш, позволяющий мягко варьировать контрасты светотени, разнообразие штриховок теней и растушевок полутеней, единый пружинистый контур крон деревьев, расходящиеся под углами их ветви и стволы, концентрические круги на воде, лица либо едва намечены, либо имеют другой типаж. Тела схвачены в движении, позы естественны, много воздуха в виде просветов чистой бумаги на фоне.

Работа Кустодиева «Купальщицы» (илл. 4) — не этюд с натуры, а полностью сочиненная композиция, она имеет аналогии с его эскизами к линогравюрам 1926 года. Но и здесь преобладают: штриховой рисунок мягким графитным карандашом, круглящиеся и зигзагообразные линии, замыкающие силуэтные плоскости, сплошной круглый или овальный контур головы, четкая читаемость рисунка на фоне, построение композиции наслоением горизонтальных рядов вверх, а не вдоль вертикали листа, как в приведенной выше имитации (илл. 3).

Известно несколько вариантов копий с «Обнаженной лежащей натурщицы» из Музея Бродского (илл. 5). Возможно, их создавали в учебных целях, но выдаваемые за работы Кустодиева, они стали фальсификациями. Одна из них (илл. 6) лишь на несколько миллиметров меньше оригинала, в точности повторяет его композицию. В отличие от техники исполнения углем и сангиной в оригинале эта копия является репродукцией, раскрашенной пастелью. Раскраска выполнена плотно, без просветов, которые в оригинале создают легкое таяние контуров в окружающей  модель световоздушной среде. Из-за этого тело утяжелено. Плотные густые тени и контуры изменили выражение лица натурщицы. Вместо матового цвета кожи в оригинале — в копии белильными светами подчеркнут ее блеск. Желтые и темно-коричневые оттенки цвета в копии заменили нежно-розовую подцветку сангиной. В результате поэтичный образ, воспевающий красоту женского тела, искажен. Он стал натуралистичным. Попытка в точности повторить подпись Кустодиева тоже оказалась обреченной на провал. Подпись и дата темно-коричневой пастелью не имеют сходства с подлинными.

модель световоздушной среде. Из-за этого тело утяжелено. Плотные густые тени и контуры изменили выражение лица натурщицы. Вместо матового цвета кожи в оригинале — в копии белильными светами подчеркнут ее блеск. Желтые и темно-коричневые оттенки цвета в копии заменили нежно-розовую подцветку сангиной. В результате поэтичный образ, воспевающий красоту женского тела, искажен. Он стал натуралистичным. Попытка в точности повторить подпись Кустодиева тоже оказалась обреченной на провал. Подпись и дата темно-коричневой пастелью не имеют сходства с подлинными.

Сравним с оригиналами еще одну приписанную Кустодиеву пастель с изображением обнаженной натурщицы (илл. 8). Подпись и дата слева внизу отличаются от кустодиевских по характеру начертания и способу нанесения. Они выполнены графитным карандашом, отсутствующим в изображении. Не характерны для Кустодиева в этом рисунке: искажения пропорций, типаж, наличие грубых контрастов линий и пятен на теле и на фоне, подцветка синим мелом.

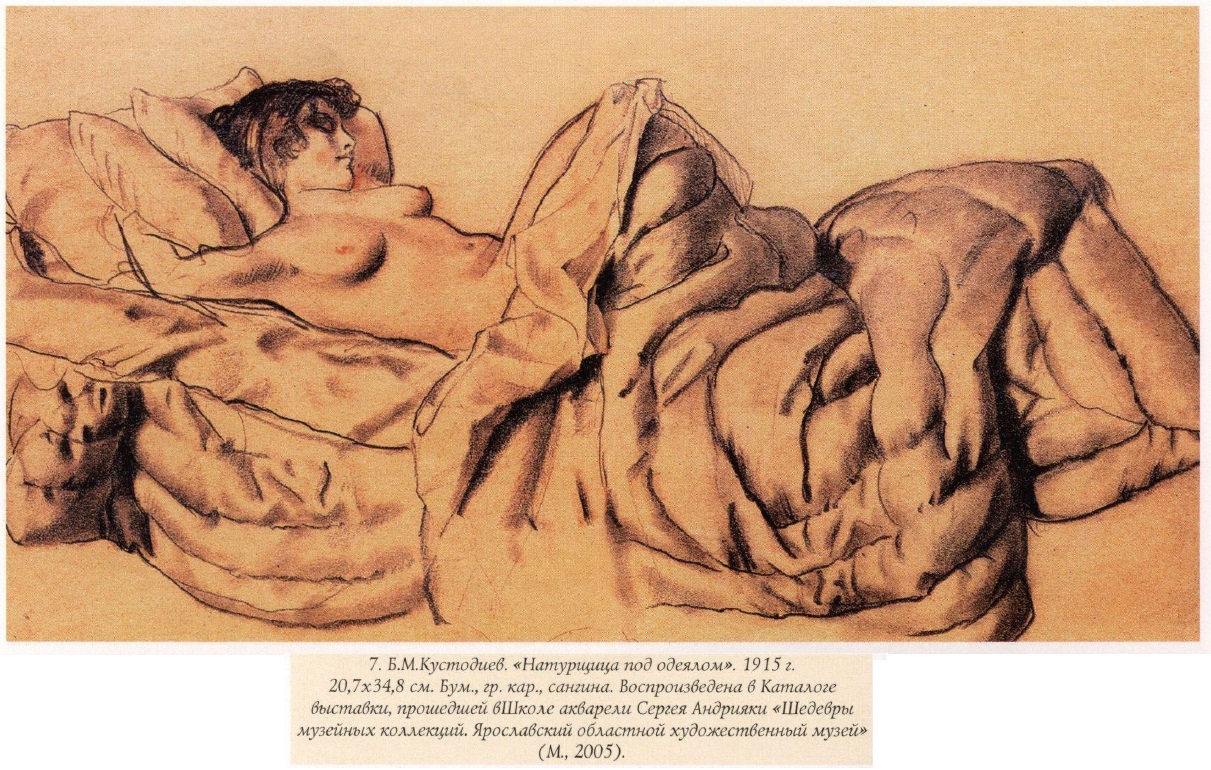

Среди подлинных альбомных набросков Кустодиева есть набросок карандашом, сангиной «Натурщица под одеялом» 1915 года, происходящий из собрания В.В. Ашика, ныне хранящийся в Ярославском областном художественном музее (илл. 7). Рисунок занимает разворот листа. Характер форм, материалов подчеркнут как благодаря выразительности контурных линий, так и с помощью светотени. Гибкая пластичность находящегося в состоянии покоя живого тела,  переданная волнообразным плавным движением единого контура, противопоставлена нагромождению множества беспокойных, случайных, изменчивых складок атласного одеяла — предмета мертвой природы. Светлое, едва тронутое розовыми тенями тело, контрастно множеству темно-серых теней в складках тканей. Тени переданы растушевками разной глубины тона. Вариация глубины тона создает впечатление объемности изображения.

переданная волнообразным плавным движением единого контура, противопоставлена нагромождению множества беспокойных, случайных, изменчивых складок атласного одеяла — предмета мертвой природы. Светлое, едва тронутое розовыми тенями тело, контрастно множеству темно-серых теней в складках тканей. Тени переданы растушевками разной глубины тона. Вариация глубины тона создает впечатление объемности изображения.

В 1915 году Кустодиев сделал несколько вариантов на тему «Лежащая натурщица», в том числе «Натурщица под одеялом». В Русском музее хранятся два отдельных рисунка — «Натурщица» (бум., гр. и цв. кар.; 51,8x62,5см) и «Одеяло» (бум., сангина, гр. кар., 26,4x42,9см). В рисунке из Ярославского музея эти мотивы объединены и сопоставлены.

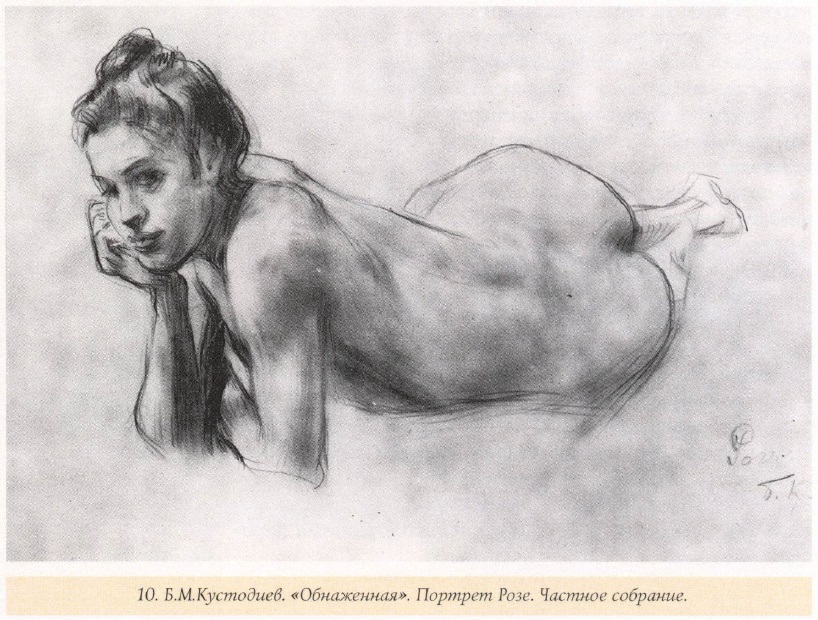

Интересен в творчестве Кустодиева мотив портрета в наброске

обнаженной натуры (илл. 10). Таков, например, рисунок, сделанный с позировавшей художнику З.Е. Розе (Прошинской), сестры его жены, о чем можно узнать из еле читаемой надписи справа внизу: «Розе», расположенной над характерной подписью-монограммой: «Б.К.». Этюд следует датировать 1900-ми годами по манере карандашной техники, использующей длинный штрих вдоль формы и мягкие растушевки тающих в воздухе импрессионистических теней, заостренные угловатые пересечения форм, пружинистые штрихи локонов. Сравнив иконографию модели с другими портретами З.Е.Розе того времени, например, с портретом из ГРМ (к.,уголь, цв. кар., мел; 66x46,5 см), мы убеждаемся в аналогии изображенного лица. Новаторство этого рисунка, в отличие от специальных постановок натурщиц, — в непринужденности позы модели, передающей ее состояние погруженности в свой внутренний мир. Естественность, непосредственность юности здесь побеждают угловатость и несовершенство форм.

обнаженной натуры (илл. 10). Таков, например, рисунок, сделанный с позировавшей художнику З.Е. Розе (Прошинской), сестры его жены, о чем можно узнать из еле читаемой надписи справа внизу: «Розе», расположенной над характерной подписью-монограммой: «Б.К.». Этюд следует датировать 1900-ми годами по манере карандашной техники, использующей длинный штрих вдоль формы и мягкие растушевки тающих в воздухе импрессионистических теней, заостренные угловатые пересечения форм, пружинистые штрихи локонов. Сравнив иконографию модели с другими портретами З.Е.Розе того времени, например, с портретом из ГРМ (к.,уголь, цв. кар., мел; 66x46,5 см), мы убеждаемся в аналогии изображенного лица. Новаторство этого рисунка, в отличие от специальных постановок натурщиц, — в непринужденности позы модели, передающей ее состояние погруженности в свой внутренний мир. Естественность, непосредственность юности здесь побеждают угловатость и несовершенство форм.

Близок по времени и манере исполнения «Портрет жены» 1905 года (илл. 9). На нем мы видим сидящую на диване молодую женщину, увлеченно читающую книгу. Художник как будто случайно подсмотрел и зарисовал свою модель. Он взял точку зрения сбоку слева, изобразив жену крупным планом в повороте 3/4 влево, уютно сложившую на поясе руки, в одной из которых — книга. Произвольно закинута нога на ногу. Фигура почти целиком вписана в узкий вертикальный формат листа S-образно, что характерно для стиля «модерн». Внизу изображение обрывается, сливаясь с воздушным пространством, роль которого играет светлая поверхность бумажного листа. Портрет выполнен углем параллельными  штрихами вдоль формы, чередующимися с просветами бумаги. В тенях и вдоль линий контуров штриховка сгущается и усиливается в нажиме, на светлых же участках формы делается без нажима и становится более редкой. Длина штрихов варьируется в зависимости от длины формы. На ближайшем к нам рукаве кофты и подоле юбки контрастнее оттенены складки одежды, намечающие объемы. Нюансы светотени прически характеризуют объем головы. Силуэт дивана за спиной модели лишь намечен извилистым контуром. Несколькими штрихами набросаны цветы орнамента покрывающей его ткани. Центр лица освещен. Основные черты трактованы мягкими круглящимися контурами. Весь рисунок пронизан светом и воздухом, проникающим в просветы штриховок, сливающимся со светом окружающего его пространства, выраженного в нетронутости чистого светлого фона листа бумаги. Свет художник считал одним из главных действующих лиц своих произведений. В этом этюде Кустодиев поэтически, с большой нежностью изобразил любимую женщину. В характере рисунка благотворно сказалось влияние работ импрессионистов, а также художников стиля «модерн», увиденных им в 1904 году в Париже, во время пенсионерской поездки за границу.

штрихами вдоль формы, чередующимися с просветами бумаги. В тенях и вдоль линий контуров штриховка сгущается и усиливается в нажиме, на светлых же участках формы делается без нажима и становится более редкой. Длина штрихов варьируется в зависимости от длины формы. На ближайшем к нам рукаве кофты и подоле юбки контрастнее оттенены складки одежды, намечающие объемы. Нюансы светотени прически характеризуют объем головы. Силуэт дивана за спиной модели лишь намечен извилистым контуром. Несколькими штрихами набросаны цветы орнамента покрывающей его ткани. Центр лица освещен. Основные черты трактованы мягкими круглящимися контурами. Весь рисунок пронизан светом и воздухом, проникающим в просветы штриховок, сливающимся со светом окружающего его пространства, выраженного в нетронутости чистого светлого фона листа бумаги. Свет художник считал одним из главных действующих лиц своих произведений. В этом этюде Кустодиев поэтически, с большой нежностью изобразил любимую женщину. В характере рисунка благотворно сказалось влияние работ импрессионистов, а также художников стиля «модерн», увиденных им в 1904 году в Париже, во время пенсионерской поездки за границу.

Его манера в дальнейшем постепенно меняется. Тени становятся мягче и живописнее, параллельные штриховки не заполняют сплошь теневые плоскости, а трогают лишь незначительные участки теней; все чаще штриховки уступают место растушевкам. Искусствовед П.И.Нерадовский вспоминал, как  Кустодиев точил грифель карандаша, а затем пальцем растирал полученный порошок краски в тени изображения. В ряде его портретов середины 1920-х годов живописность растушеванных теней дополнена подцветкой цветными карандашами и белилами.

Кустодиев точил грифель карандаша, а затем пальцем растирал полученный порошок краски в тени изображения. В ряде его портретов середины 1920-х годов живописность растушеванных теней дополнена подцветкой цветными карандашами и белилами.

Под влиянием опытов со скульптурой, начатых им еще в 1908 году, Кустодиев в рисунке светотенью подчеркивает главные объемные детали в центре изображения, оставляя на границах с фоном силуэтные плоскости.

Сравним два головных женских портрета, близких по композиции и формату и подписанных, на первый взгляд, .jpg) одинаковой подписью-монограммой: «Б.К.». Подписи эти отличаются характером начертания букв, а также тем, что на подлинном портрете (илл.11) правее подписи стоит дата: «1924». Второй портрет (илл.12), принадлежащий руке другого профессионального художника, современника Кустодиева, отличается жесткими пересекающимися контурами и тенями, параллельными штрихами почти одинакового нажима, чего никогда не было у Кустодиева. В портрете он иначе трактует глаза, нос, губы, прическу, то есть создает другой образ. Причем на каждом из этих листов мы видим погруженную в себя, задумчивую модель, однако это разные характеры, что объясняется разным отношением авторов к своим моделям.

одинаковой подписью-монограммой: «Б.К.». Подписи эти отличаются характером начертания букв, а также тем, что на подлинном портрете (илл.11) правее подписи стоит дата: «1924». Второй портрет (илл.12), принадлежащий руке другого профессионального художника, современника Кустодиева, отличается жесткими пересекающимися контурами и тенями, параллельными штрихами почти одинакового нажима, чего никогда не было у Кустодиева. В портрете он иначе трактует глаза, нос, губы, прическу, то есть создает другой образ. Причем на каждом из этих листов мы видим погруженную в себя, задумчивую модель, однако это разные характеры, что объясняется разным отношением авторов к своим моделям.

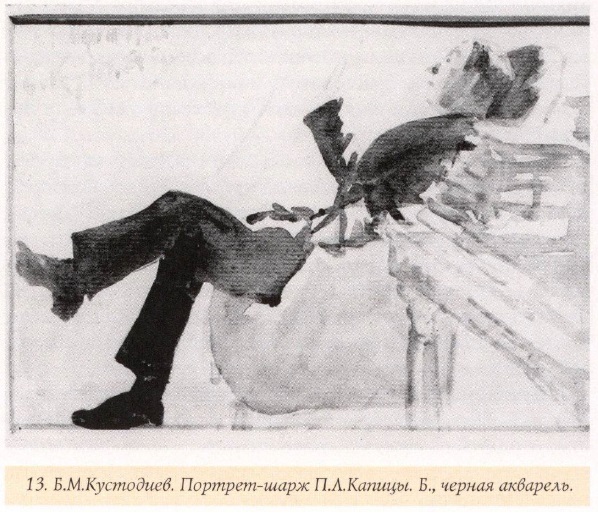

Кустодиев идеализирует и одухотворяет портретируемых им личностей, особенно женщин. В основе портрета другого художника — ядовитая ирония, которую Кустодиев допускал только в карикатурах. Иногда в отношении к модели у Кустодиева сквозит легкая ирония, как, например, в портрете молодого талантливого физика П.Л.Капицы (илл. 13), утопающего в кресле. Темный, почти гротескный лаконичный силуэт фигуры в профиль влево, черная тень от головы на спинке кресла контрастируют с едва намеченными тоном акварели деталями интерьера, отодвигающими портретируемого на некоторую дистанцию от зрителя. Он как бы парит в пространстве. Лицо освещено, лишь точками обозначены основные его черты. Портрет выполнен исключительно живописно, тоном черной акварели. Этой техникой художник увлекся в середине 1920-х годов.

Кустодиев идеализирует и одухотворяет портретируемых им личностей, особенно женщин. В основе портрета другого художника — ядовитая ирония, которую Кустодиев допускал только в карикатурах. Иногда в отношении к модели у Кустодиева сквозит легкая ирония, как, например, в портрете молодого талантливого физика П.Л.Капицы (илл. 13), утопающего в кресле. Темный, почти гротескный лаконичный силуэт фигуры в профиль влево, черная тень от головы на спинке кресла контрастируют с едва намеченными тоном акварели деталями интерьера, отодвигающими портретируемого на некоторую дистанцию от зрителя. Он как бы парит в пространстве. Лицо освещено, лишь точками обозначены основные его черты. Портрет выполнен исключительно живописно, тоном черной акварели. Этой техникой художник увлекся в середине 1920-х годов.

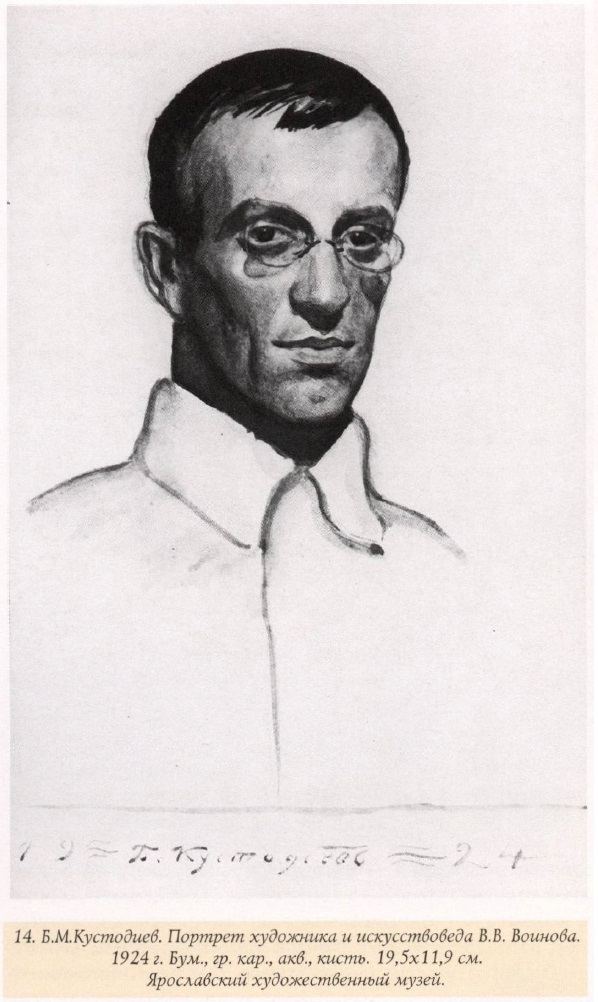

Каждому персонажу Кустодиев старательно подбирал и технику исполнения и композицию, стремясь подчеркнуть характер человека, его психологический тип. Свидетельство тому — акварельный портрет В.В.Воинова (илл. 14), решенный рельефно. Объемность формы достигается им благодаря контрасту теней со световыми рефлексами на лице, освещенности центра лица сверху. Так живописно передается внутреннее противоборство чувств и мыслей известного художника и историка искусства.

Каждому персонажу Кустодиев старательно подбирал и технику исполнения и композицию, стремясь подчеркнуть характер человека, его психологический тип. Свидетельство тому — акварельный портрет В.В.Воинова (илл. 14), решенный рельефно. Объемность формы достигается им благодаря контрасту теней со световыми рефлексами на лице, освещенности центра лица сверху. Так живописно передается внутреннее противоборство чувств и мыслей известного художника и историка искусства.

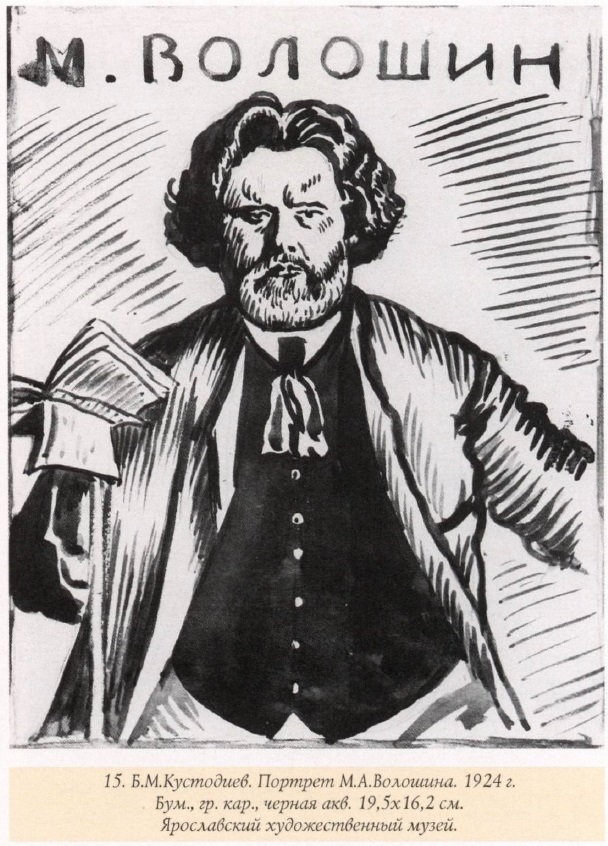

Поясной фронтальный портрет МА.Волошина (илл. 15), выполненный черной акварелью тоже в 1924 году, стал предтечей живописного портрета с аналогичной композицией, хранящегося в московском Литературном музее. Несмотря на акварельную технику, в нем преобладает графическое начало: жесткая прямолинейная штриховка, чередующаяся с просветами основы. Благодаря динамике параллельных штрихов фона и изображения, контрасту пятен черного и белого, образ поэта и художника кажется более взволнованным и драматичным в графическом варианте. Имя портретируемого вписано в структуру фона, что заимствовано из оформления книжных обложек и подчеркивает причастность изображенного к словотворчеству. Симметричной статичностью, лаконичностью выразительных средств, оформлением в нарисованную рамку, символическим решением образа портрет Волошина напоминает лубок, близок экслибрисам.

В центре перового эскиза (илл. 18) экслибриса Р.И. Нотгафт (1912 года), на фоне условного пейзажа, напоминающего петербургский, так же фронтально и симметрично изображена символическая женская фигура, держащая в руках ленту с названием экслибриса. Характеристика образа построена на ритме контурных завитков и коротких параллельных штрихов, образующих орнаментальный цветочный узор. В основе более позднего живописного портрета Р.И. Нотгафт (1914 года) повторено символическое сравнение портретируемой модели с цветами гортензий. Суть образа, найденная в прикладном эскизе, получает развитие в живописном портрете из  Русского музея.

Русского музея.

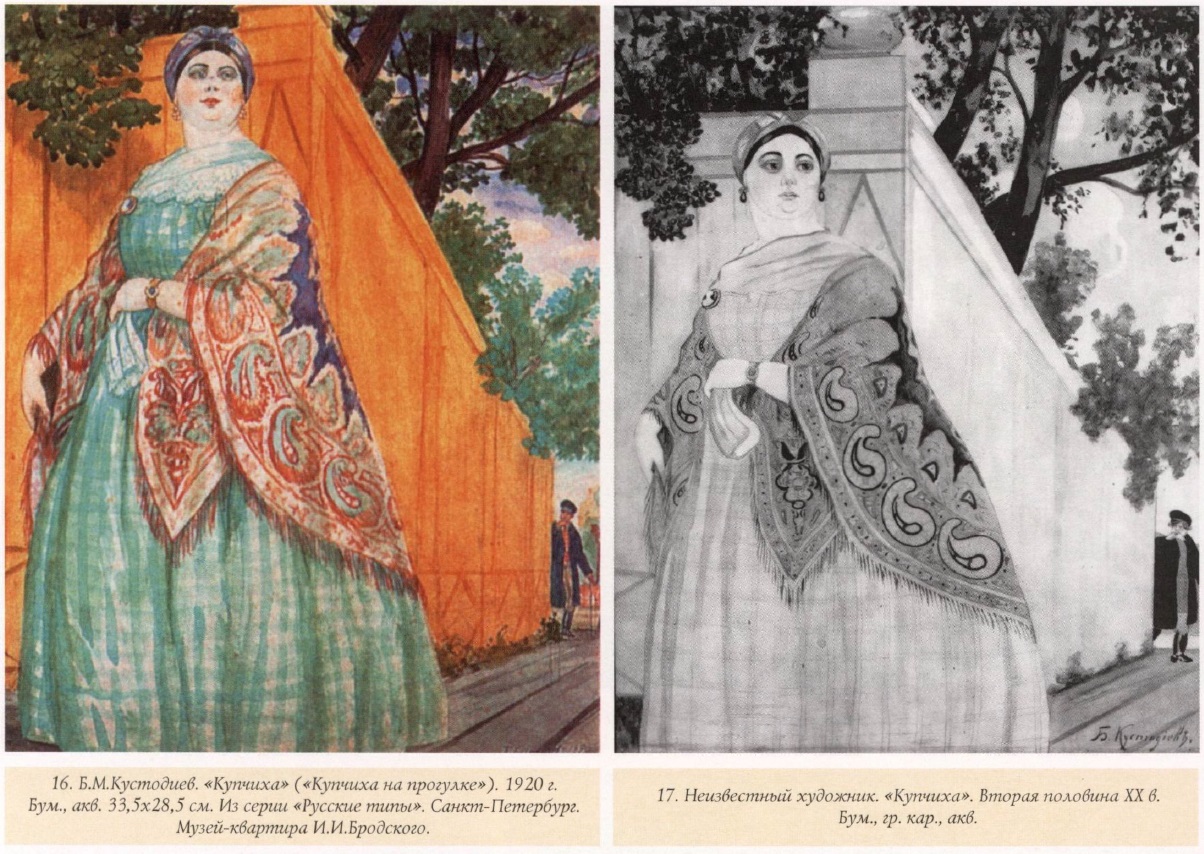

В 1920 году Кустодиев создал серию «Русские типы», изданную в альбоме. Она стала столь популярной, что ее очень часто копировали. Сравним «Купчиху» — оригинальную акварель (илл. 16) этой серии из Музея-квартиры И.И.Бродского и копию, выполненную неизвестным художником (илл. 17). В основе копии — жесткий примитивный рисунок графитным карандашом, нарушены пространственные соотношения, перспектива, пропорции фигур. Вместо достоинства и величавой поступи идеального образа купчихи, дородной гордой русской красавицы, какой она изображена в оригинале, в копии мы видим купчиху, идущую украдкой, смотрящую с испугом.

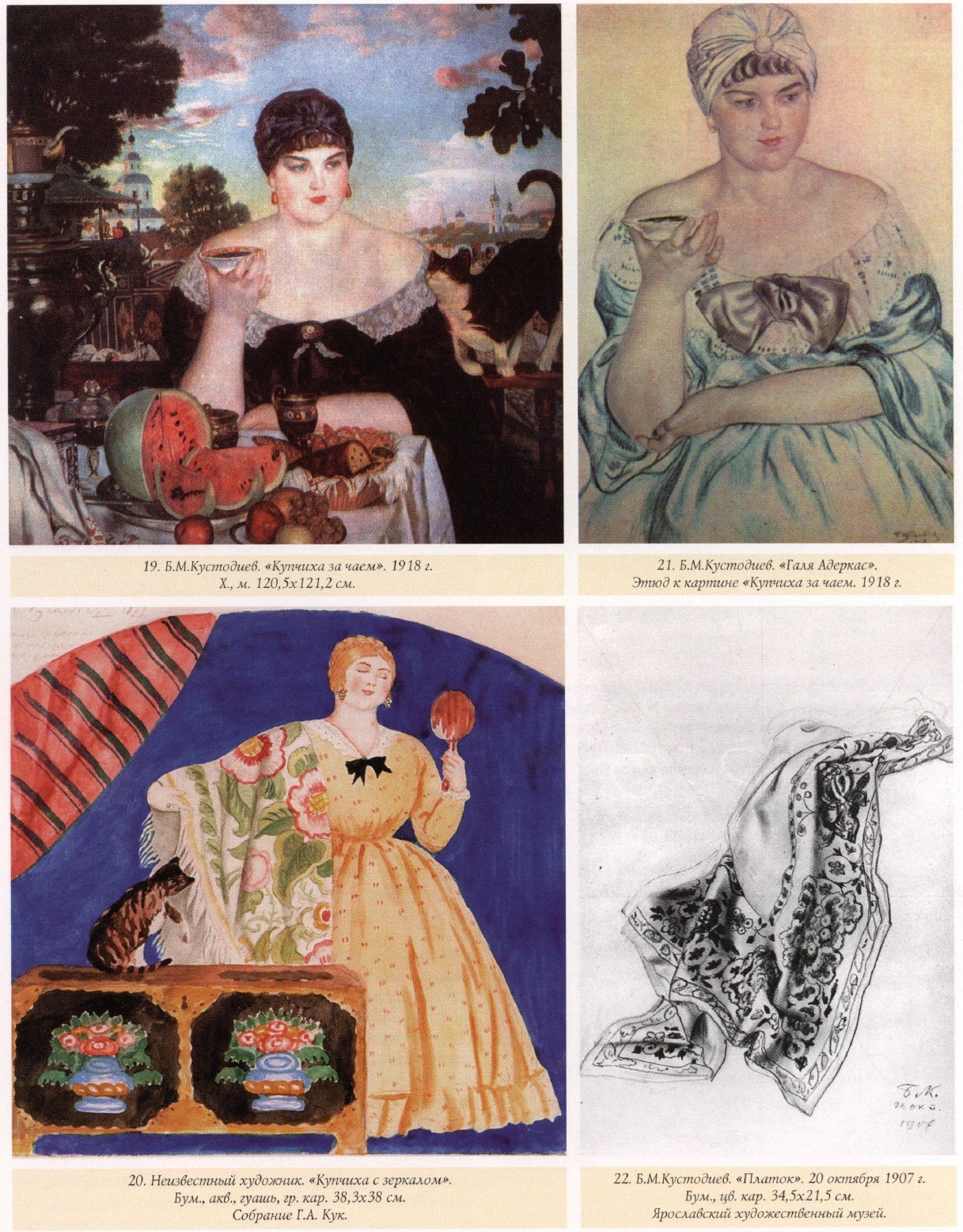

На 21 Антикварном салоне экспонировалась «Купчиха с зеркалом» (илл. 20). В верхнем левом углу картины — подпись, дата и надпись графитным карандашом: «Б.Кустодиев 1922 /эскиз фрески/ для кабаре-ресторана», которая по характеру начертания не имеет аналогий с автографами Кустодиева. Рисунок копиен, примитивен, как и его раскраска цветом. Мы видим здесь надменную, самодовольную купчиху вместо спокойной и созерцательной — у Кустодиева. Копия была опубликована в каталоге выставки, с нее издана открытка. В каталоге работа обозначена как эскиз декоративной росписи трактира «Ягодка». Сведения об исполнении Кустодиевым эскиза росписи трактира «Ягодка» в 1922 году взяты

из литературы. Отсутствие иллюстрации подлинного эскиза дало повод авторам и коллекционерам считать им эскиз фрески кабаре-ресторана «Купчиха с зеркалом». Этот эскиз был ошибочно опубликован впервые как работа Кустодиева М.Г.Эткиндом в 1983 году. Однако в каталоге выставки, проходившей в ГРМ в 1959 году, указаны размеры эскиза к росписи трактира «Ягодка» из собрания А.АГорин-Горяинова: 34x52 см, отличающиеся от размеров эскиза «Купчиха с зеркалом». Сравнение копийного эскиза с живописной работой из ГРМ «Купчиха за чаем» (1918, илл. 19) и графическим этюдом к ней (илл. 21) лишний раз убеждает в наивности копийного эскиза. Сравним еще и качество исполнения орнаментального рисунка с рисунком платка из коллекции В.В.Ашика, поступившего ныне в Ярославский художественный музей (илл. 22). Орнамент из цветов, плодов и листьев нанесен поверх растушеванных теней. Рисунок не имеет резких контуров, в отличие от упомянутых копий, выполнен мягким карандашом. В нем гармонично сочетаются линии и живописные пятна, создающие объемные складки и плавные переходы форм при

из литературы. Отсутствие иллюстрации подлинного эскиза дало повод авторам и коллекционерам считать им эскиз фрески кабаре-ресторана «Купчиха с зеркалом». Этот эскиз был ошибочно опубликован впервые как работа Кустодиева М.Г.Эткиндом в 1983 году. Однако в каталоге выставки, проходившей в ГРМ в 1959 году, указаны размеры эскиза к росписи трактира «Ягодка» из собрания А.АГорин-Горяинова: 34x52 см, отличающиеся от размеров эскиза «Купчиха с зеркалом». Сравнение копийного эскиза с живописной работой из ГРМ «Купчиха за чаем» (1918, илл. 19) и графическим этюдом к ней (илл. 21) лишний раз убеждает в наивности копийного эскиза. Сравним еще и качество исполнения орнаментального рисунка с рисунком платка из коллекции В.В.Ашика, поступившего ныне в Ярославский художественный музей (илл. 22). Орнамент из цветов, плодов и листьев нанесен поверх растушеванных теней. Рисунок не имеет резких контуров, в отличие от упомянутых копий, выполнен мягким карандашом. В нем гармонично сочетаются линии и живописные пятна, создающие объемные складки и плавные переходы форм при

ясности и четкости орнамента, разнообразные формы которого, плотно заполняющие поверхность платка, ритмически повторяются вдоль направлении движения материала ткани.

ясности и четкости орнамента, разнообразные формы которого, плотно заполняющие поверхность платка, ритмически повторяются вдоль направлении движения материала ткани.

Ни в какое сравнение с работами Кустодиева не идут и вульгарные, приписанные ему произведения неизвестных художников «В гостиной» (илл. 23), «Дама в сорочке» (илл. 24), все датированы 1924 годом.

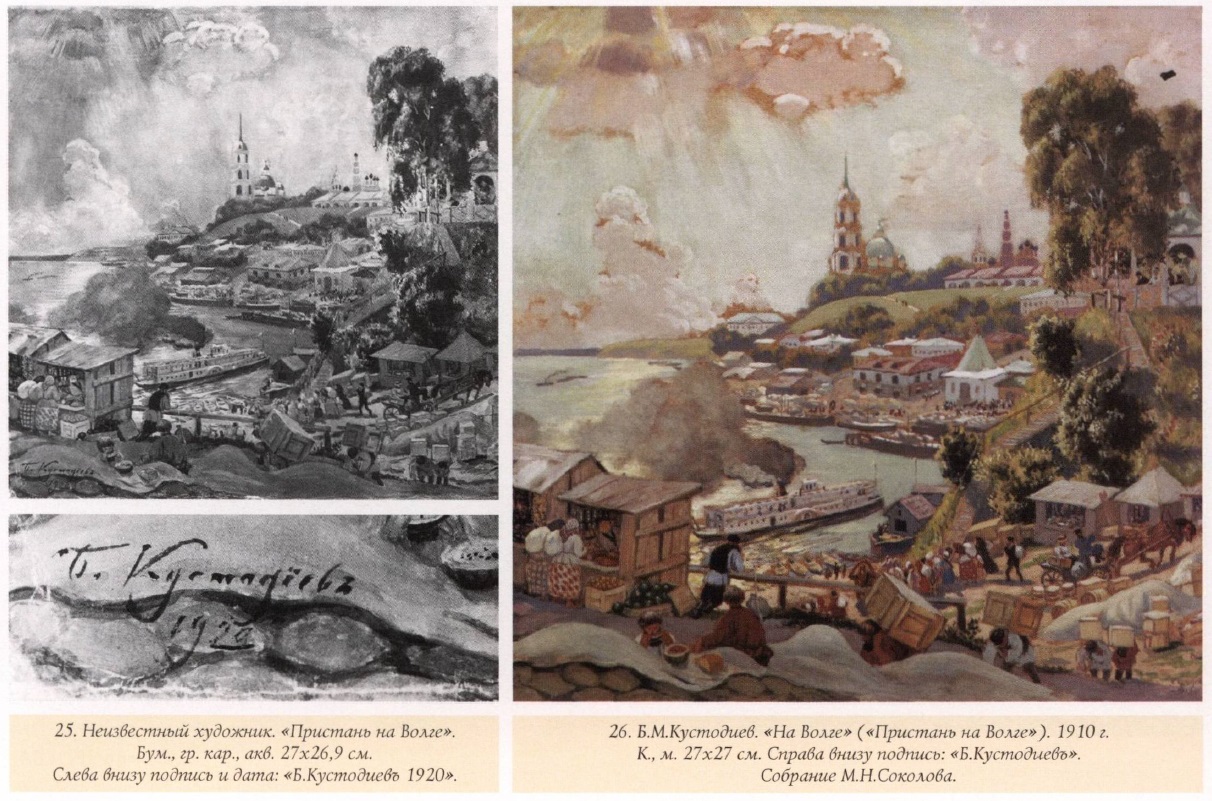

Не дотягивают по качеству до уровня его исполнения и эскиз «Пристань на Волге» (илл. 25) и эскиз к литографии «Осень» (илл. 27). Кустодиев никогда в точности не повторял свои композиции, создавал вариации на одну и ту же тему с

одинаковым названием. Пример тому — копия эскиза к спектаклю «Блоха» (по Лескову), привлекающая зрителей и коллекционеров своей яркостью (илл. 29). Встречаются и компиляции, совмещающие на одном листе мотивы, взятые из разных произведений Кустодиева.

одинаковым названием. Пример тому — копия эскиза к спектаклю «Блоха» (по Лескову), привлекающая зрителей и коллекционеров своей яркостью (илл. 29). Встречаются и компиляции, совмещающие на одном листе мотивы, взятые из разных произведений Кустодиева.

Творческое кредо Кустодиева — радовать зрителей своим искусством. В письме к искусствоведу Ф.Ф.Нотгафту он признавался, что хочет «работать что-нибудь такое светлое, радостное, молодое и красивое...», воспринимать жизнь как праздник. Он стремился в своем творчестве приблизиться к голландским мастерам, искусство которых, как писал он, «согрето простой и горячей любовью к видимому», хотел показать лучшее, что есть в русской жизни, с ее волжскими панорамами, садами, красавицами, народными гуляньями, изобильными базарами, обрядами, чаепитиями. «Я люблю провинцию. Моя провинция — волжская — далека от гоголевской и от другой, режущей глаза и сознание иронией и резкой критичностью». По завету своего учителя Репина, он «вглядывался в лицо каждого», «видел русскую жизнь в ее сложнейших взаимоотношениях, в ее красочной живописности», любил и понимал быт, характеризующий жизнь человека. «Быт — это человек, это то, как он ходит, ест, пьет...», — читаем в его письмах. «Репинская школа научила меня не только писать то, что я вижу, люблю и знаю, но и то, что составляет нерв русской жизни».

В его набросках фигуры зачастую переданы схематично, однако точно найдены их пропорции, позы, жесты, повороты, положения, их характеризующие. Орнамент трактуется точками, зигзагами, кругами. Несмотря на условность, все детали у него всегда узнаваемы, в отличие от копий, которые, выдавая за кустодиевские творения, нередко предлагают коллекционерам. Фальсификации искажают наше представление о творчестве художника.

Эмилия БУРЦЕВА

Иллюстрации предоставлены автором.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 50 (сентябрь 2007), стр.58