Творческое наследие этого художника из Малороссии весьма значительно. Портреты его кисти, живописные и графические работы, иллюстрации к книгам известных писателей XIX века занимают достойное место в коллекциях ведущих российских музеев.

Творческое наследие этого художника из Малороссии весьма значительно. Портреты его кисти, живописные и графические работы, иллюстрации к книгам известных писателей XIX века занимают достойное место в коллекциях ведущих российских музеев.

Его произведения востребованы сегодня и на антикварном рынке.

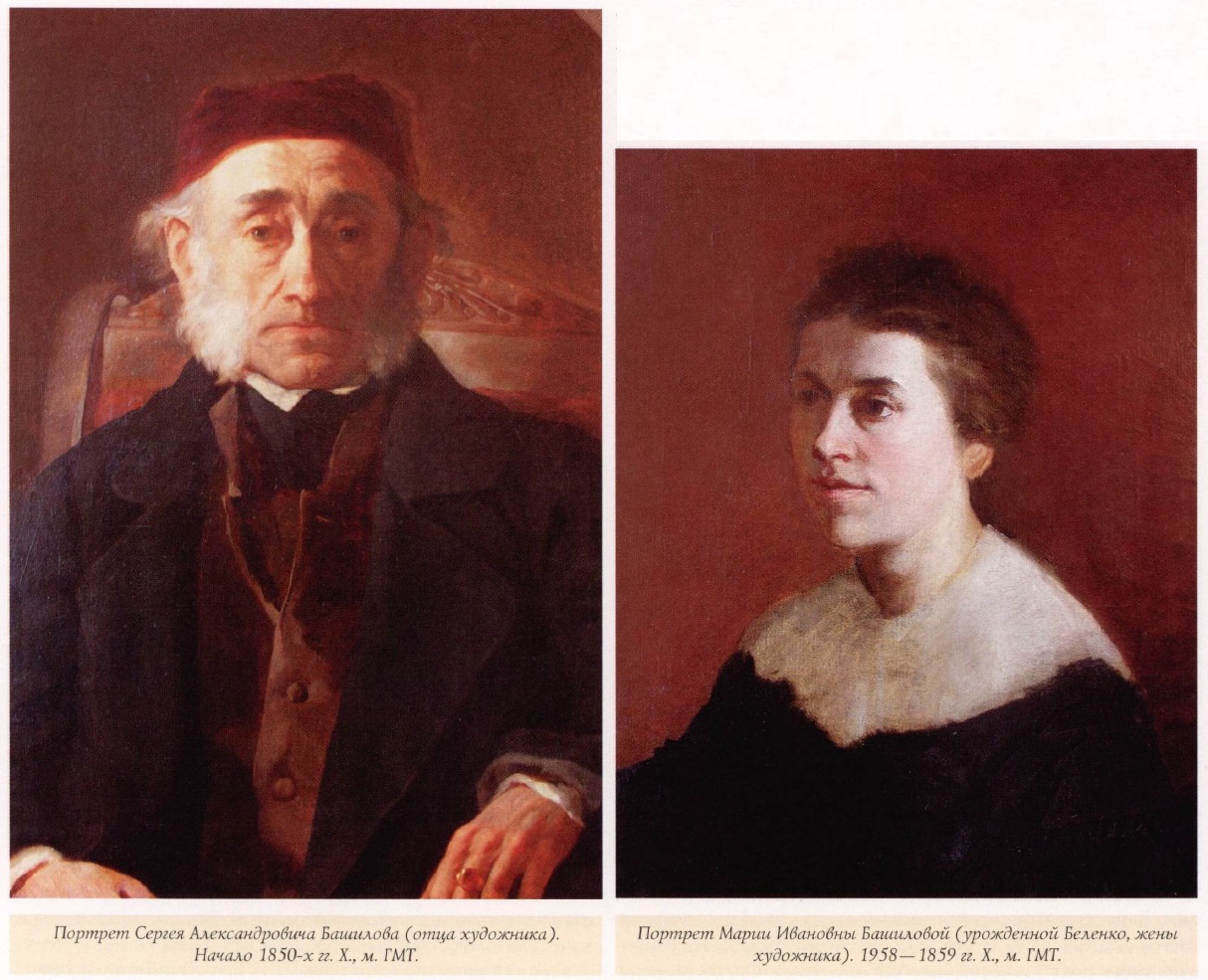

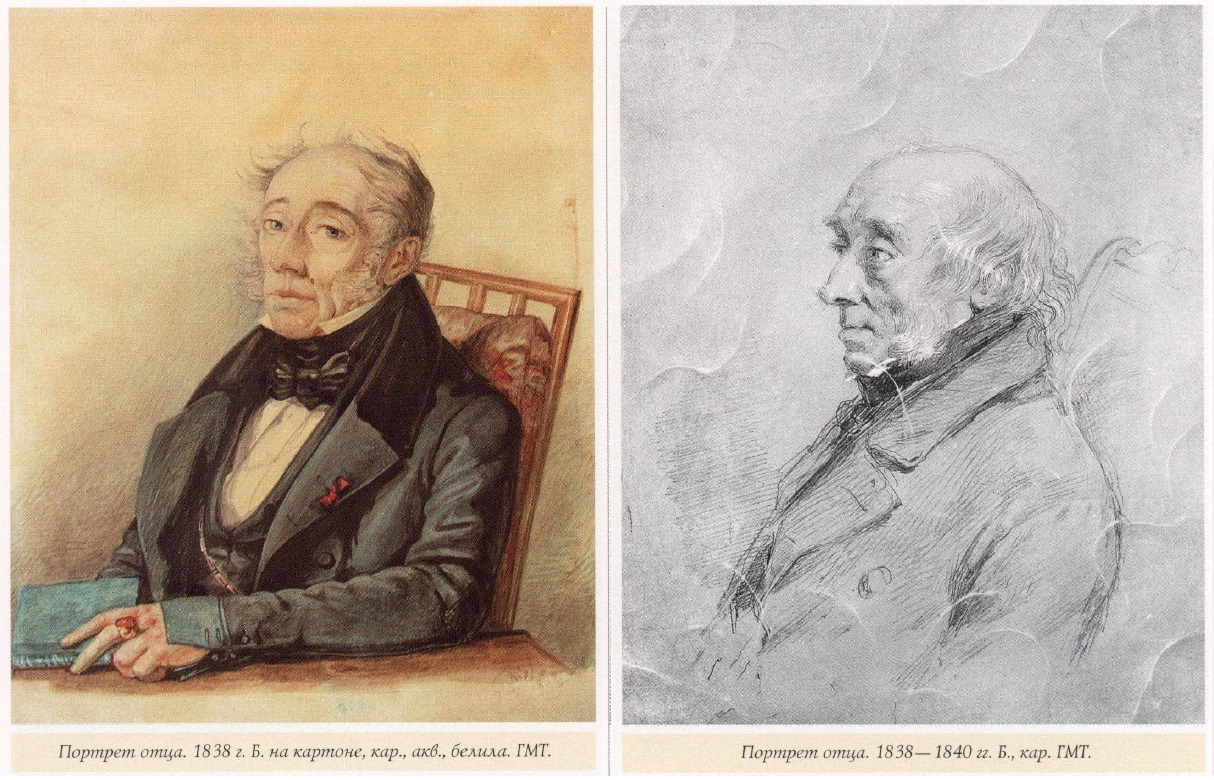

Михаил Сергеевич Башилов родился 22 декабря 1820 года (3 января 1821 года по новому стилю) в дворянской семье. О его отце, Сергее Александровиче, мало что известно. По воспоминаниям Л.М.Жемчужникова, его огромное имение в Могилевской губернии и все имущество были заложены у евреев-ростовщиков, так что «после смерти отца Михаил Сергеевич лишился всего, все пошло кредиторам (сыну предлагали даже отказаться от наследства, чтобы не платить по долговым обязательствам), кроме десяти рублей, которые ему достались с женой и детками». (Жемчужников ошибается: у Башилова еще не было жены и детей, так как он женился уже после смерти отца). Ничего не знаем мы и о каких-либо крупных служебных успехах Башилова-старшего. Однако несколько портретов отца, разных по времени создания и отражающих разные периоды его жизни, раскрывают личность незаурядную, одаренную сильным характером и интеллектом. В Государственном музее Л.Н.Толстого хранятся четыре портрета С.А.Башилова — два живописных и два рисунка.

О царившей в семье атмосфере высоких духовных интересов свидетельствует то блестящее образование, которое Сергей Александрович дал сыну. По словам того же Жемчужникова, Михаил Сергеевич был «талантлив ко всему и образован прекрасно; имел много научных сведений; знал несколько языков, живопись, скульптуру, архитектуру, резьбу на дереве; играл на рояле что угодно, читал ноты, как книгу; прекрасно пел; и ко всему этому был деликатный, добрый и честный человек». Не всякий молодой человек даже из более богатой дворянской семьи мог похвастаться такими качествами.

Немного сведений и о матери М. Башилова — Софье Михайловне Башиловой (в девичестве Исленьевой). Она была родной сестрой небезызвестного Александра Михайловича Исленьева, гвардейского офицера (был адъютантом генерал-майора М.Ф.Орлова; в 1819 году ушел в отставку в звании капитана), азартного игрока, друга многих декабристов, арестованного 18 января 1826 года за связь с ними, но вскоре выпущенного за недостаточностью улик.

В России представители того общественного слоя, к которому принадлежал Башилов, как правило, говорили по-французски, а в их домах и усадьбах жили гувернеры французы и немцы; это было в духе времени и в стиле тогдашней жизни. Большую роль играли тогда в дворянских семьях домашнее воспитание и образование, а также формирование у детей отношения к простому народу к крепостным крестьянам. Совершенно очевидно, что у отца Башилова и сына отношение к крепостным было абсолютно разным. Свидетельство тому — женитьба Михаила Сергеевича на бывшей крепостной уже после смерти отца, который, очевидно, противился браку своего единственного сына на незаконной дочери брата.

Дядя Михаила Башилова по отцу — Александр Александрович Башилов (1777—1847) был избран сенатором и жил с семьей в Петербурге. Весьма просвещенный человек, он и своим детям стремился дать разностороннее образование. Известно, например, что рисование им преподавал художник А.Н. Мокрицкий, который дружил, а впоследствии и работал с М. Башиловым в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

Интересной фигурой был и другой дядя — Иван Александрович Башилов. Еще в молодости он сошелся со своей крепостной и прожил с ней в согласии всю жизнь, имел от нее четверых детей. Все они воспитывались в доме отца и получили хорошее образование. На старшей дочери И.А. Башилова, М.И. Беленко (носившей фамилию матери) и женился Михаил Башилов в 1853 году.

Интересной фигурой был и другой дядя — Иван Александрович Башилов. Еще в молодости он сошелся со своей крепостной и прожил с ней в согласии всю жизнь, имел от нее четверых детей. Все они воспитывались в доме отца и получили хорошее образование. На старшей дочери И.А. Башилова, М.И. Беленко (носившей фамилию матери) и женился Михаил Башилов в 1853 году.

В Государственном музее АН. Толстого (Москва) и в Киевском Государственном музее Т.Г. Шевченко хранятся живописный (1858—1859) и графический (1859) портреты Марии Ивановны. Живописный — не окончен, но в образ доброй, мягкой и очень интеллигентной молодой женщины вложены теплые чувства и большая любовь автора. В более позднем графическом портрете подмечены уже и другие черты — твердость и цельность характера.

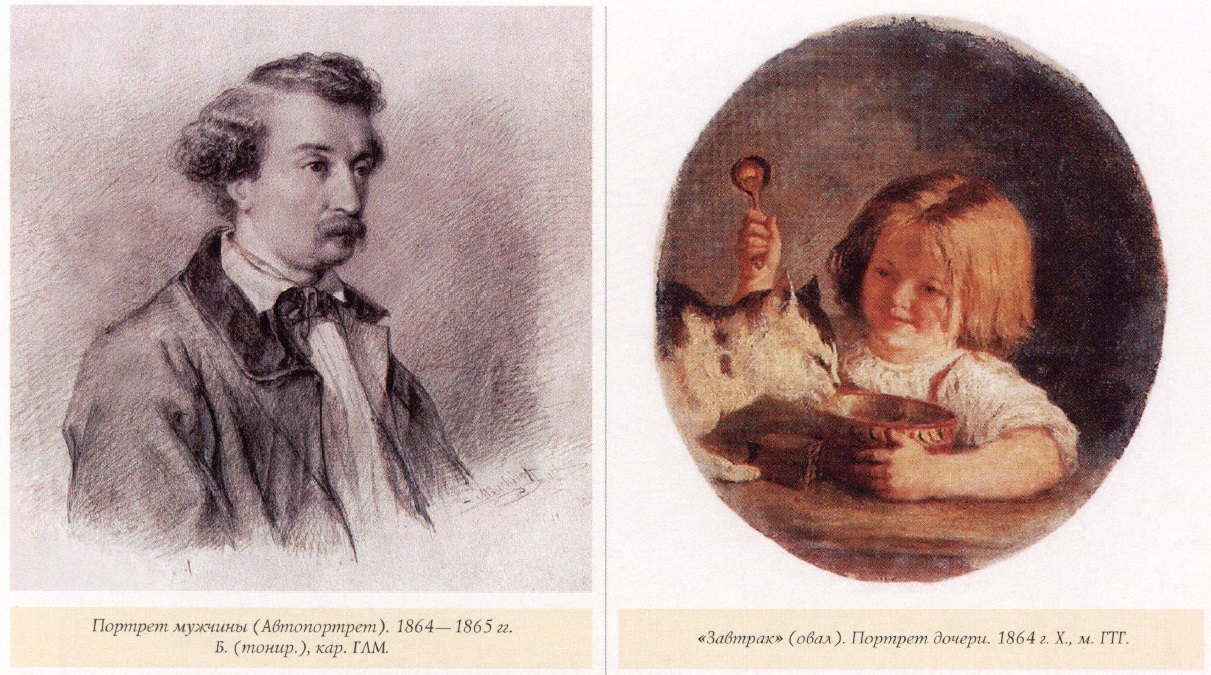

Внук художника Д. Галанин вспоминает, что «Мария Ивановна всегда была крепкой опорой семьи. После ранней смерти мужа она стала преподавательницей рукоделия в женской гимназии в Москве, сумела вырастить пятерых детей и всем дала образование. Она свободно читала по-французски, хорошо знала литературу, училась рисованию и живописи. В семье хранится карандашный портрет молодого М. Башилова, выполненный его женой». Не так давно, вероятно, именно этот карандашный портрет был передан на хранение в ГМТ. Работа поражает мастерством исполнения, тонкостью прорисовки и умелым композиционным решением (модель вписана в овал). На наш взгляд, это скорее автопортрет художника, так как близок к его манере создания образа и наложения штриха.

О том, кто руководил художественным воспитанием юного Башилова, неизвестно, но Галанин пишет, что в семье сохранились детские рисунки деда, которые «показывают не только способности будущего художника, но и вполне определенную «школу». С этим утверждением можно согласиться, так как в сохранившихся работах конца 30-х — начала 40-х годов, например, в небольшом акварельном портрете отца 1838 года, чувствуются уверенная рука и определенное мастерство. Художник сумел передать тонкие нюансы характера портретируемого. Работа выполнена с большим чувством, подкупают сдержанная выразительность, внутренняя значительность и вместе с тем непосредственность в трактовке образа. То же можно сказать и о других работах Башилова разных лет. Видимо, отец охотно выполнял роль модели, так как портретов его сохранилось довольно много. Они выполнены в разной технике: в масле, акварели, карандаше, пастели и угле.

В раннем произведении Башилова сказывается традиция создания миниатюрного акварельного портрета, главным представителем которой был художник П.Ф. Соколов. В русском искусстве она получила развитие еще в 1810—1820-е годы и продолжала играть довольно существенную роль до середины XIX столетия. Очень многие художники, в том числе и безвестные дилетанты, работали в этом утвердившемся в те годы жанре. Такая его популярность и распространенность, особенно в дворянской среде, вероятно, помогли Башилову быстро освоить технику акварельного портрета, к которому художник обращается и позже. Но самое главное, уже эта ранняя работа обещает многое: и глубокое постижение человеческого характера, и личную заинтересованность в происходящем, и человеколюбие, очень ярко проявившиеся позже — в зрелых живописных работах и иллюстрациях. Поэтому неудивительно, что, поступив в 1840 году в Харьковский университет на юридический факультет (закончил в 1844 году), Башилов начинает активно работать в литературно-художественных журналах.

В раннем произведении Башилова сказывается традиция создания миниатюрного акварельного портрета, главным представителем которой был художник П.Ф. Соколов. В русском искусстве она получила развитие еще в 1810—1820-е годы и продолжала играть довольно существенную роль до середины XIX столетия. Очень многие художники, в том числе и безвестные дилетанты, работали в этом утвердившемся в те годы жанре. Такая его популярность и распространенность, особенно в дворянской среде, вероятно, помогли Башилову быстро освоить технику акварельного портрета, к которому художник обращается и позже. Но самое главное, уже эта ранняя работа обещает многое: и глубокое постижение человеческого характера, и личную заинтересованность в происходящем, и человеколюбие, очень ярко проявившиеся позже — в зрелых живописных работах и иллюстрациях. Поэтому неудивительно, что, поступив в 1840 году в Харьковский университет на юридический факультет (закончил в 1844 году), Башилов начинает активно работать в литературно-художественных журналах.

Университет играл тогда важную роль в художественном воспитании и образовании студентов. Профессора весьма поощрительно относились к их занятиям художествами. Но самое главное (помимо поддержки преподавателей) — в университете была практическая база для изучения искусства: рисовальный класс, кабинет изящных искусств (впоследствии, с 1861 года он стал музеем). В кабинете была художественная коллекция, включавшая десятки различных литографий, гравюр с произведений живописи и скульптуры, находившихся в Эрмитаже и зарубежных собраниях, с картин русских живописцев, а также 2477 экземпляров гравюр величайших мастеров из коллекции Аделунгов, приобретенных В.Н.Каразиным, одним из основателей университета. Все эти оригиналы в качестве «классических пособий» студенты могли использовать для копирования. Кроме того, все желающие могли приобщиться к искусству гравирования, для чего тот же Каразин закупил все необходимое — «станки для тиснения картин», деревянные и медные доски, прочие принадлежности. В 1840-е годы приобрели все то, что нужно было и для литографирования.

На протяжении первой половины XIX столетия преподавателями рисования здесь были ученики известных мастеров, получившие образование как в Императорской академии в Санкт-Петербурге, так и за границей. Например, ученик Г.И. Угрюмова Репнин-Фомин преподавал почти всю первую четверть XIX века. Его сменил Бонавентура Францевич Клембовский (1795—1888), который учился сначала в Кременецком лицее и Виленском университете, затем в Париже у Антуана Гро, а позже — в Риме. Он написал портреты многих людей науки и искусства. К сожалению, мало что известно о системе его преподавания, поэтому трудно сказать, какое влияние этот педагог оказал на Башилова. Возможно, именно Клембовский пробудил у Башилова интерес к человеку, к психологической выразительности каждого образа. Несомненно, наличие в университете рисовального класса, кабинета изящных искусств, прекрасной коллекции гравюр, рисунков и картин и руководство умного, образованного художника-педагога во многом определили будущее Башилова, ставшего не юристом, а, по сути, профессиональным художником-иллюстратором.

На протяжении первой половины XIX столетия преподавателями рисования здесь были ученики известных мастеров, получившие образование как в Императорской академии в Санкт-Петербурге, так и за границей. Например, ученик Г.И. Угрюмова Репнин-Фомин преподавал почти всю первую четверть XIX века. Его сменил Бонавентура Францевич Клембовский (1795—1888), который учился сначала в Кременецком лицее и Виленском университете, затем в Париже у Антуана Гро, а позже — в Риме. Он написал портреты многих людей науки и искусства. К сожалению, мало что известно о системе его преподавания, поэтому трудно сказать, какое влияние этот педагог оказал на Башилова. Возможно, именно Клембовский пробудил у Башилова интерес к человеку, к психологической выразительности каждого образа. Несомненно, наличие в университете рисовального класса, кабинета изящных искусств, прекрасной коллекции гравюр, рисунков и картин и руководство умного, образованного художника-педагога во многом определили будущее Башилова, ставшего не юристом, а, по сути, профессиональным художником-иллюстратором.

Это благодаря университету и издававшемуся там же литературно-художественному альманаху «Молодик» (1843—1844) сложился кружок демократически настроенной интеллигенции. Альманах выходил на русском и украинском языках, был популярен не только в Малороссии, но и среди петербургских литераторов, публиковавших здесь свои произведения. Большое участие в его организации приняли известные люди: «отец украинской прозы» Г.Ф.Квитка-Основьяненко, историк и писатель Н.И.Костомаров, писатель И.П.Котляревский, профессор В.М.Срезневский, возглавлявший кафедру славистики Харьковского университета. В Петербургском университете у него учились Н.Г.Чернышевский и НА.Добролюбов.

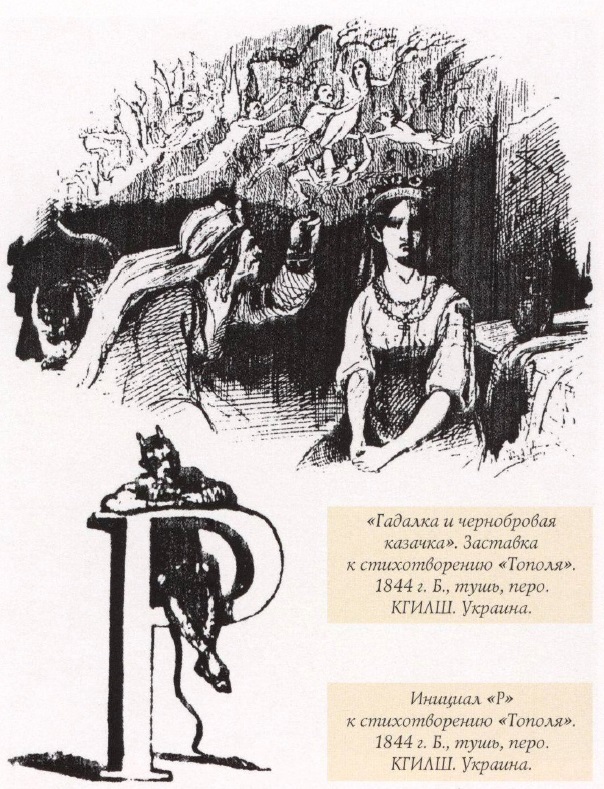

Михаил Башилов, занимаясь его художественным оформлением, не только с большим вкусом гравировал и литографировал изящные виньетки для заставок и концовок, но и создал портреты-литографии Квитка-Основьяненко, Котляревского, казака-поэта XVIII века Семена Климовского, украинского философа Григория Сковороды и других. Примечательно, что уже в первых напечатанных работах (особенно в портрете Квитка-Основьяненко) молодой художник демонстрирует и хорошее овладение литографской техникой рисунка и умение передавать все особенности натуры, все индивидуальные черты образа портретируемого.

Башилов оформлял и другой литературно-художественный сборник, выходивший в Харькове, — альманах «Утренняя Звезда». Более чем вероятно, что он участвовал и в оформлении книг, издававшихся в университетской типографии. Скорее всего именно в гравировальной мастерской университета он сделал первые литографии для журналов. Возможно, еще во время учебы Башилов вместе со своим кузеном Яковом де Бальменом решили иллюстрировать «Вирши» Т.Г. Шевченко. Они завершили эту работу в 1844 году, уже в Одессе.

В этот город Башилов попал после окончания университета, здесь он служил, очевидно, с 1844 по 1847 (или 1848 год). Не совсем понятно, почему он уехал из Харькова, так как там у него все складывалось весьма благоприятно. Вероятно, сыграли роль «политические тучи», которые в то время уже начали сгущаться над харьковским кружком (спустя три года после его отъезда были арестованы по делу «Кирилло-Мефодиевского братства» Костомаров, Закревский, Шевченко и другие). Не много известно и о творческой деятельности Башилова в тот период. Внук художника пишет, что к 1840-м годам относится серия «портретов углем на больших листах... Большей частью это головы украинских крестьян и крестьянок», сделанные в родовом имении двоюродных братьев де Бальменов в Линовицах. Это имение в Полтавской губернии, несомненно, положительно повлияло на формирование художественных вкусов Башилова. Линовицы, где он часто гостил, по своему устройству походили на родовое поместье его отца. Образованное дворянское общество довольно часто группировалось вокруг своих сельских владений.

Эта усадьба де Бальменов была в свое время широко известна. Многие люди, чьи имена были на слуху, охотно посещали ее и находили там самый радушный прием. Здесь в начале XIX века побывал Василий Андреевич Жуковский, в 1843, 1844 годах — Тарас Григорьевич Шевченко. Линовицы действительно были своеобразным центром культурной жизни определенного круга дворян Малороссии, связанных тесными узами с петербургскими и московскими кругами. В имении была великолепная библиотека, где часто устраивали творческие вечера и нередко читали новые произведения современных авторов. Сами хозяева увлекались музыкой и живописью. Один из братьев де Бальменов, Яков, писал повести и рассказы, сделал немало рисунков. Возможно, именно в Линовицах у Якова де Бальмена и Михаила Башилова возникла идея проиллюстрировать произведения Тараса Шевченко и такое издание преподнести ему в подарок. Во всяком случае, в 1844 году идея эта воплотилась в рукописи с иллюстрациями обоих художников.

В 1840-е годы Башилов создает много портретов, графических и выполненных маслом. В основном это портреты близких ему людей, написанные с большой любовью и умением. Башилов улавливает тонкие нюансы в характере своих героев и рисует выразительные, обаятельные образы. Необычайно интересен портрет Сергея Ивановича Беленко, брата жены художника. Трудно судить о живописных качествах работы (черно-белый снимок с него воспроизведен в упомянутой статье Галанина), но, бесспорно, в ней ощущается способность молодого автора к восприятию выразительности образа, владению линией и живописным пятном.

В конце 1840-х годов Башилов переезжает в Москву и получает должность второго переводчика в архиве Министерства иностранных дел. Трудно сказать, почему он выбрал именно Москву, а не Петербург, но это во многом определило его творческую судьбу. В качестве вольнослушателя Башилов посещает Московское училище живописи и ваяния и выставляет там свои произведения. Одну из его живописных композиций — «Бандурист» («Кобзарь-слепец») очень подробно описывает профессор Московского университета, коллекционер О.М. Бодянский: «Смотрел выставку в художественном классе, что против почтамта, продолжавшуюся до 8-го мая. Здесь в особенности замечательны были: картины офицера Федотова, отличавшиеся своей характерностью, предмет коих взят из жизни русской <...> Также замечательна картина Башилова, представляющая малороссийского бандуриста (кобзаря-слепца, играющего на бандуре под плетнем, по коем вьется тыква), сверху него смотрит вниз мальчик на игру, а по стороне стоит пастух в рубашке, с шапкой теплой на голове, одну ногу (левую, кажется) выдавши вперед, руки закинувши назад, не выпуская кия из нея, от него видно на лужайке стадо волов, почивающее в полдень; далее сельская церковь; перед бандуристом род хаты, в сенях коих виден простой малороссиянин, внимательно слушающий игру и пение, в старой свитке с голубой опушкой, в сапогах, белых штанах, в кармане коих опущена уже рука, чтобы вынуть оттуда [монету. — Л.К.] бандуристу; на голове шапка; а за ним дочь его, в цветах на голове, рубашке желтой, платке и запаске, монистах на шее, склонившись вперед и высматривая из-за плеча отцовского, на котором одна рука ее. Очерк весьма верен и выразителен в этой картине <...>».

В конце 1840-х годов Башилов переезжает в Москву и получает должность второго переводчика в архиве Министерства иностранных дел. Трудно сказать, почему он выбрал именно Москву, а не Петербург, но это во многом определило его творческую судьбу. В качестве вольнослушателя Башилов посещает Московское училище живописи и ваяния и выставляет там свои произведения. Одну из его живописных композиций — «Бандурист» («Кобзарь-слепец») очень подробно описывает профессор Московского университета, коллекционер О.М. Бодянский: «Смотрел выставку в художественном классе, что против почтамта, продолжавшуюся до 8-го мая. Здесь в особенности замечательны были: картины офицера Федотова, отличавшиеся своей характерностью, предмет коих взят из жизни русской <...> Также замечательна картина Башилова, представляющая малороссийского бандуриста (кобзаря-слепца, играющего на бандуре под плетнем, по коем вьется тыква), сверху него смотрит вниз мальчик на игру, а по стороне стоит пастух в рубашке, с шапкой теплой на голове, одну ногу (левую, кажется) выдавши вперед, руки закинувши назад, не выпуская кия из нея, от него видно на лужайке стадо волов, почивающее в полдень; далее сельская церковь; перед бандуристом род хаты, в сенях коих виден простой малороссиянин, внимательно слушающий игру и пение, в старой свитке с голубой опушкой, в сапогах, белых штанах, в кармане коих опущена уже рука, чтобы вынуть оттуда [монету. — Л.К.] бандуристу; на голове шапка; а за ним дочь его, в цветах на голове, рубашке желтой, платке и запаске, монистах на шее, склонившись вперед и высматривая из-за плеча отцовского, на котором одна рука ее. Очерк весьма верен и выразителен в этой картине <...>».

По сути дела, запись в дневнике московского профессора — первая рецензия на работу Башилова. Судя по описанию Бодянского, это жанровое полотно на тему столь близких художнику малороссийских мотивов, которые займут важное место в его творчестве в 1850-е годы. Интересно, что эта картина Башилова рассматривается рядом и наравне с работами уже весьма известного в то время П.А. Федотова.

В 1851 году в связи с тяжелой болезнью, затем и смертью отца Башилов вернулся на родину, в могилевское имение, а после женитьбы на своей кузине переехал в Киев. Проследить эволюцию творчества художника в 1850-е годы очень сложно. Документальные сведения об этом этапе его жизни довольно скудны. Известно только, что он был инициатором открытия при Киевском университете вечерних рисовальных классов. Никаких других сведений о служебной деятельности Башилова обнаружить, к сожалению, не удалось. Практически ни один из авторов, писавших о художнике, не останавливается на этом периоде его жизни, как будто его и не было. Между тем это очень важный этап в плане утверждения художественных принципов, творческой манеры мастера.

Вообще, 50-е годы как бы «проваливаются» не только в творчестве Башилова, но и в истории русской культуры XIX века. Для этого десятилетия характерно некоторое затишье в русском искусстве. Г.Ю. Стернин в своей книге, посвященной именно этому периоду, отмечает, «...почти терминологический статус давно уже обрели понятия «тридцатых», «сороковых», «шестидесятых», «семидесятых» годов. <...> Иное дело — 50-е годы. Это одно из немногих десятилетий прошлого века (XIX. — Л.К.), не удостоившееся такого собирательного обозначения. <...> Культурная хроника середины века не очень богата событиями, но они были и оказывали серьезное влияние на художественную атмосферу своего времени».

Вообще, 50-е годы как бы «проваливаются» не только в творчестве Башилова, но и в истории русской культуры XIX века. Для этого десятилетия характерно некоторое затишье в русском искусстве. Г.Ю. Стернин в своей книге, посвященной именно этому периоду, отмечает, «...почти терминологический статус давно уже обрели понятия «тридцатых», «сороковых», «шестидесятых», «семидесятых» годов. <...> Иное дело — 50-е годы. Это одно из немногих десятилетий прошлого века (XIX. — Л.К.), не удостоившееся такого собирательного обозначения. <...> Культурная хроника середины века не очень богата событиями, но они были и оказывали серьезное влияние на художественную атмосферу своего времени».

Таким серьезным художественным событием в жизни Москвы стала выставка Павла Федотова, открывшаяся в начале 1850-х годов в Училище живописи и ваяния. Ее, несомненно, видел и Башилов. О федотовской традиции в искусстве «пятидесятников» можно говорить лишь в самой общей форме. Характерно, что эта традиция непосредственного обращения к жизни, интереса художника к судьбе народа, «маленького» человека преобладала в более демократической московской среде. Но, зародившись в начале 50-х годов XIX века, эта тенденция довольно быстро угасла.

Причина кроется в общей ситуации, сложившейся в России после 1848 года, когда в эпоху наступившей жестокой реакции критическое направление в искусстве не могло свободно развиваться. Именно в этот период делаются попытки пересмотреть творчество Федотова, свести его реалистические образы до понятия «простых дагерротипов», у него-де «превалирует злоба и сатирическая насмешка над изображенными лицами», а потому такому художнику «нет места в христианском мире».

В этих условиях наметившийся было в конце 1840-х годов переход многих художников, особенно графиков, к сатире, критике недостатков общества и его нравов, затормозился. Большинство живописцев и графиков того периода обратились к сельской теме. Отражая живой интерес русского общества к «крестьянскому вопросу», художники стремились, прежде всего, изображать поэтические стороны жизни русского народа. Однако, в отличие от Венецианова и его школы 1840-х годов, представители «крестьянского» жанра 50-х осваивали новые пути в правдивом показе народного бытия. Характерно, что именно в эти годы крестьянская тема в отечественной художественной культуре получила такой широкий размах, какой не наблюдался ранее. Конечно, в изобразительном искусстве не было создано столь же значительных народных образов, как, например, в «Севастопольских рассказах» Л. Толстого или «Записках охотника» И. Тургенева, увидевших свет в это же время, однако достоверные народные герои поэтично представлены у Жемчужникова («Кобзарь на шляху», 1853), И.И. Соколова («Проводы рекрутов», 1853), С.И. Грибкова («Девушка у колодца», 1855), А.А. Попова («Крестьянская семья на пашне», 1854) и других мастеров того времени.

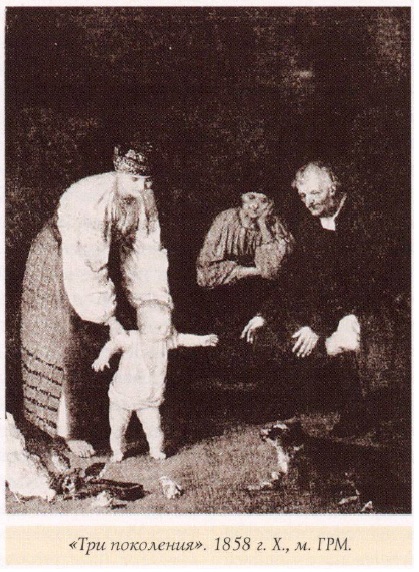

Башилов, как и другие художники, увлеченно работает над крестьянской тематикой. Среди его живописных полотен преобладают жанровые картины с хорошо разработанным сюжетом — «Печальное известие» («Получение письма от сына»), «Бандурист» («Кобзарь-слепец»), «Батрачка», «Три поколения» и другие. Картина «Печальное известие» произвела на Жемчужникова такое сильное впечатление, что он предложил отправить ее на выставку в Академию художеств, что и было сделано. Картина имела большой успех, и Михаилу Сергеевичу присудили за нее серебряную медаль.

Некоторые из живописных работ Башилова отличаются поэтичностью патриархального быта, «идеальными» образами крестьян. Однако сквозь некоторую условность академических приемов в построении композиции (деление на планы, равновесие групп) проглядывает свежее, новое отношение к жизни: наблюдательность и правдивость художника-реалиста. Это особенно характерно для его рисунков с натуры. В принципе здесь нет ничего исключительного: как и у многих художников XIX века, рисунок — более живой и непосредственный, нежели картина. Башилов с явным сочувствием относится к простым людям. Это отнюдь не этнографический подход к их изображению, при котором основной акцент делается на внешнем облике, костюме и т.д., как в 1830-е годы, хотя и эти частности не остаются без внимания в сюжетах на украинскую тематику. Впрочем, увлечение этнографией, живописностью национального костюма характерно для всех художников, обращавшихся к теме Малороссии (Шевченко, Трутовский, Жемчужников, Боклевский). Для отечественного искусства XIX столетия вообще характерно это взаимопроникновение двух культур: русской и украинской. (Стоит вспомнить Мартоса, Гоголя, Шевченко, органично вошедших в русскую культуру. Из Петербурга в Малороссию отправлялись русские мастера, например — представители Академии художеств и петербургской профессуры в Харьковском и Киевском университетах).

В основе каждой картины Башилова, несмотря на некоторую идеализацию образов, — не просто внешне привлекательное действо или колоритность типов, а прежде всего конкретные характеры, живые люди со своими судьбами. И, что еще более важно, художник относится к своим героям с явным сочувствием и симпатией. Подобное изображение повседневной жизни простонародья подготавливало новое, более глубокое понимание задач изображения народных сцен. Именно этими качествами отличается одно из немногочисленных сохранившихся живописных полотен Башилова — «Три поколения» (1858, ГРМ).

В основе каждой картины Башилова, несмотря на некоторую идеализацию образов, — не просто внешне привлекательное действо или колоритность типов, а прежде всего конкретные характеры, живые люди со своими судьбами. И, что еще более важно, художник относится к своим героям с явным сочувствием и симпатией. Подобное изображение повседневной жизни простонародья подготавливало новое, более глубокое понимание задач изображения народных сцен. Именно этими качествами отличается одно из немногочисленных сохранившихся живописных полотен Башилова — «Три поколения» (1858, ГРМ).

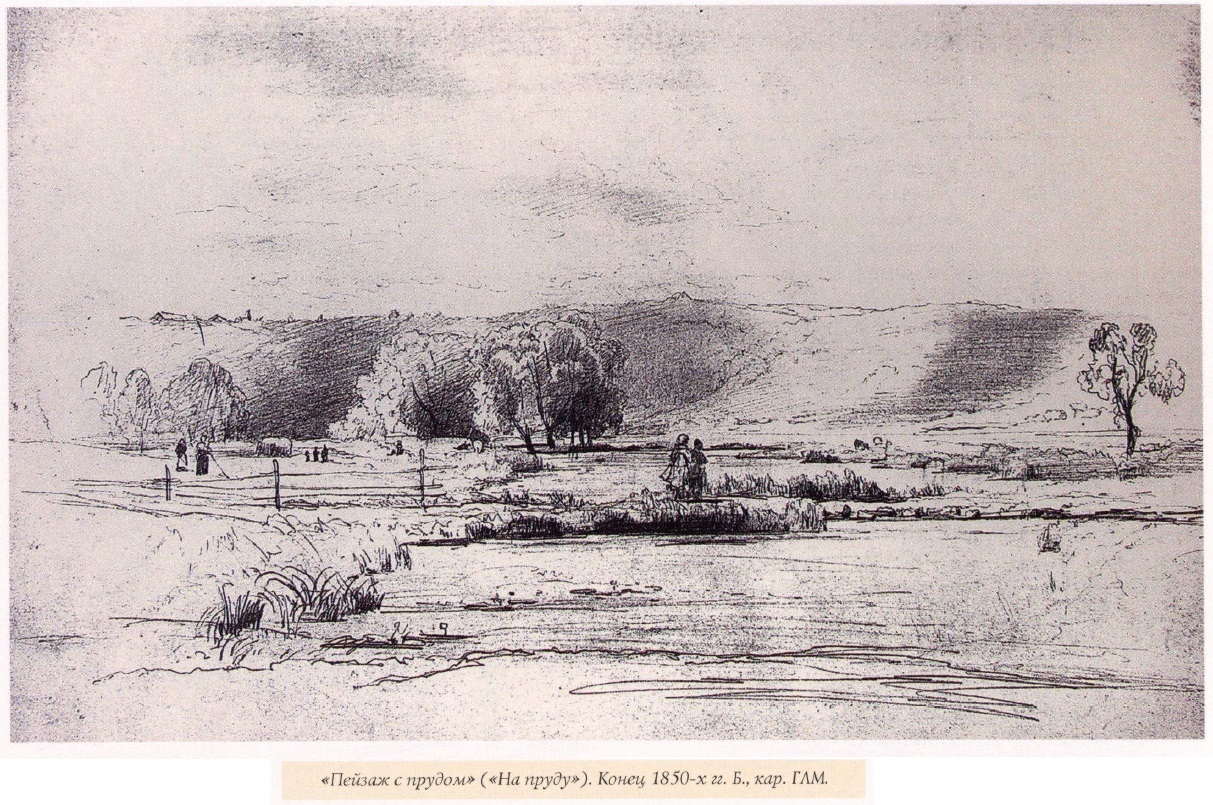

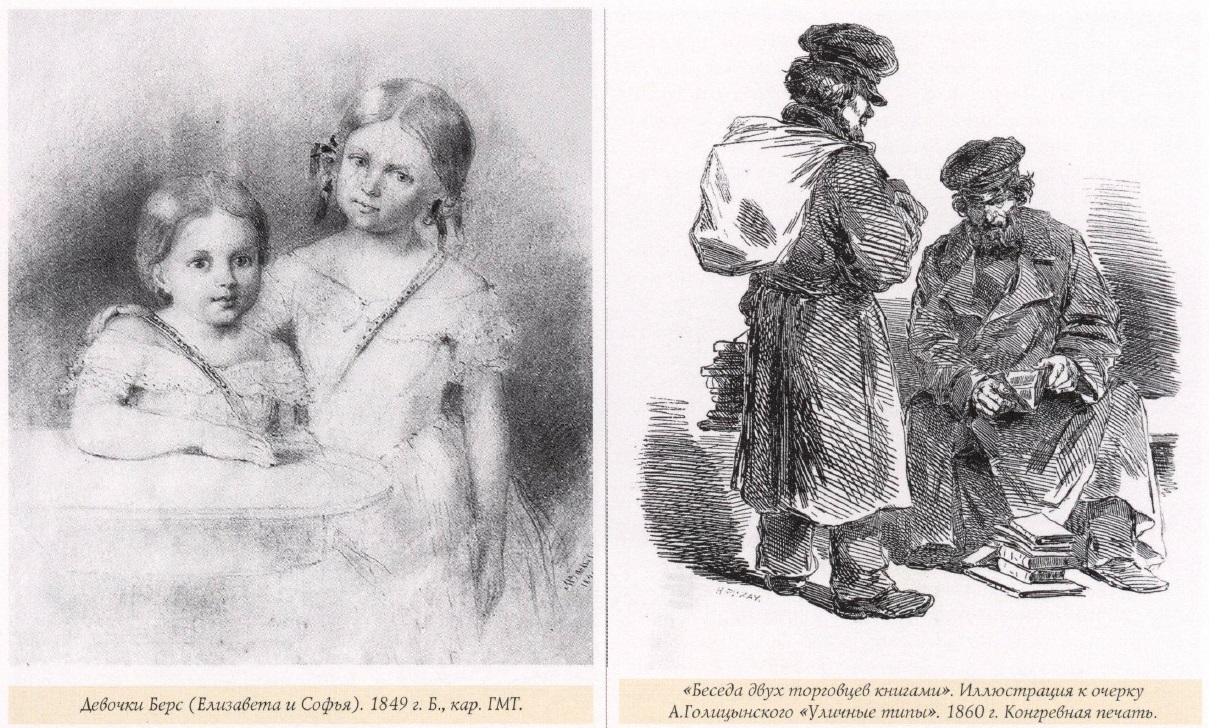

В 1850-е годы он довольно много работает как в живописи, так и в графике, создавая портреты родных и знакомых (отца, жены, дочерей и сына; девочек Елизаветы и Софьи Берс — будущих свояченицу и жену Л. Толстого и другие), пейзажи — «Пейзаж с ветряной мельницей. Вечер», «Корчма около пруда», «Деревенский пейзаж» («Путники на отдыхе»), «Пейзаж с деревьями и речкой» и многие другие.

В 1850-е годы он довольно много работает как в живописи, так и в графике, создавая портреты родных и знакомых (отца, жены, дочерей и сына; девочек Елизаветы и Софьи Берс — будущих свояченицу и жену Л. Толстого и другие), пейзажи — «Пейзаж с ветряной мельницей. Вечер», «Корчма около пруда», «Деревенский пейзаж» («Путники на отдыхе»), «Пейзаж с деревьями и речкой» и многие другие.

«Пейзаж с ветряной мельницей» (начало 1850-х, Киевский Государственный музей Т.Г.Шевченко) долгое время приписывался Шевченко, но на полотне до его реставрации были инициалы «М.Б.», которыми подписывал свои произведения Башилов. Кроме того, точное описание этой работы есть у Жемчужникова: «В кабинете графа СП. де Бальмена висела маленькая картинка «Вечер», где представлена была типичная малороссийская мельница работы двоюродного брата его Михаила Сергеевича Башилова. Работа была талантлива и мне очень понравилась; тихое чувство и любовь к природе проглядывали в ней».

В области графики тоже немало пейзажей, портретов и композиций, посвященных крестьянской тематике.

Это и рисунки, выполненные отдельно, — «Украинец с волами», «Старик и дети», «Танец возле хаты», «Портрет крестьянской девочки», «Пастух» («За нехитрым обедом»), «Крестьяне возвращаются с поля» и др., и вошедшие в серии — «Наброски из крестьянской жизни», «Сцены крестьянского быта». Некоторые переведены в офорты.

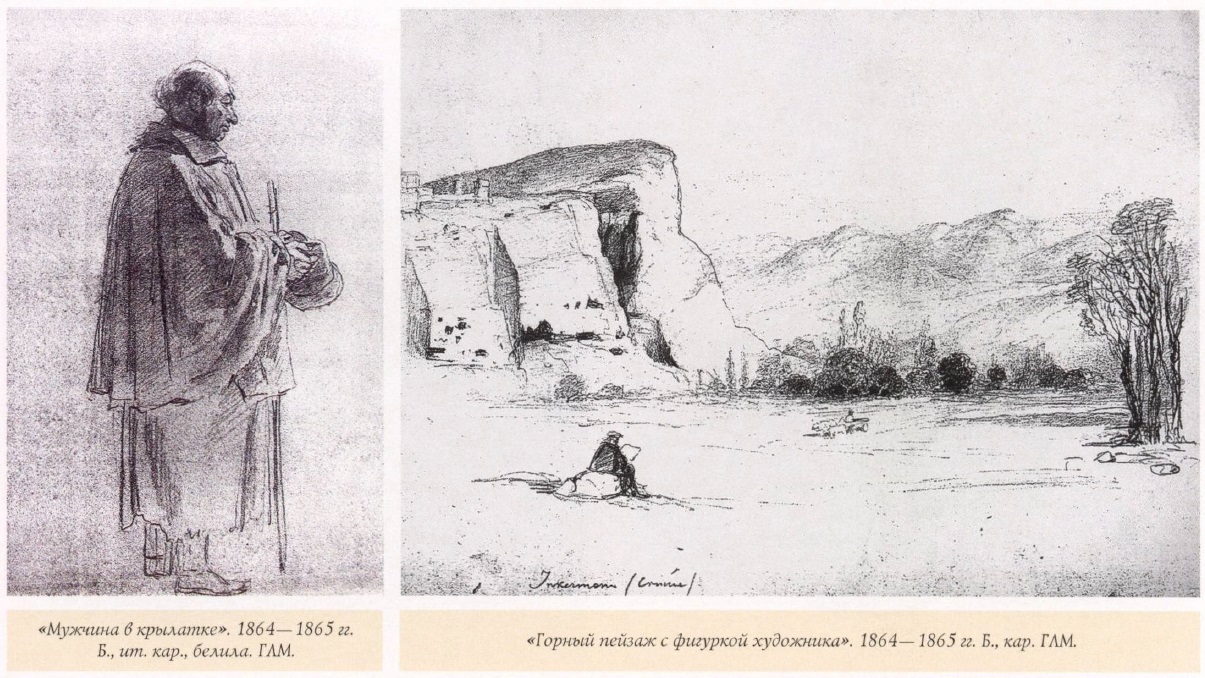

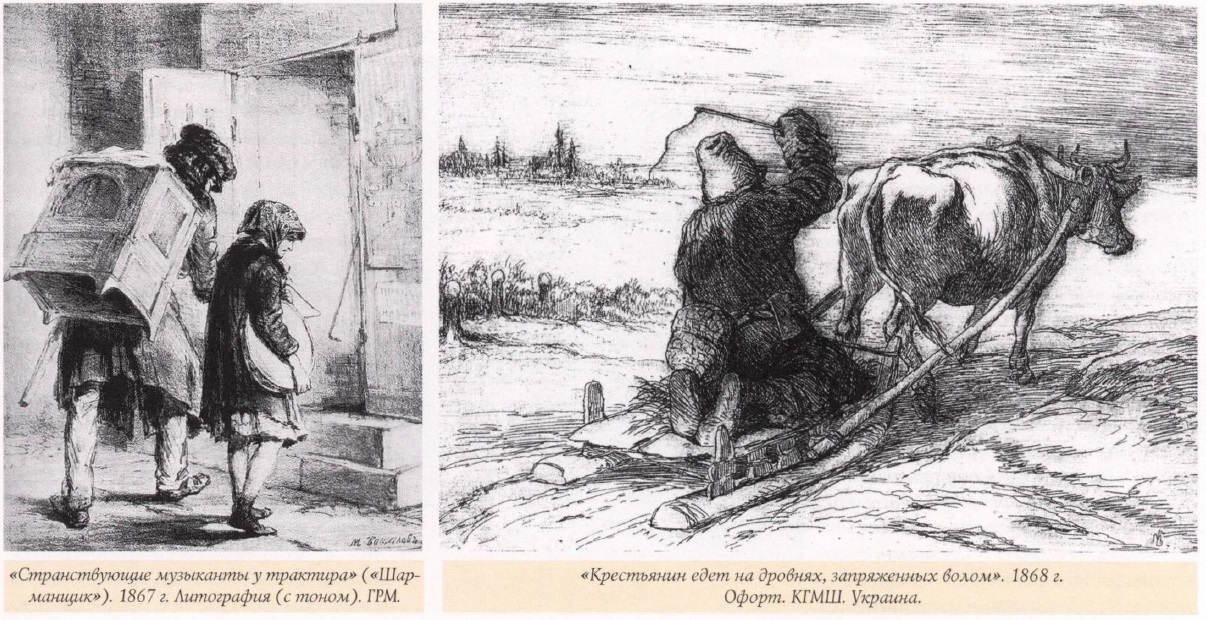

Среди них — различные варианты часто встречающегося мотива: мужичка, едущего в санях, запряженных волом, коровенкой или лошадью. Рисунки выдержаны в «очерковой» манере, сделаны, словно на едином дыхании, отличаются большой экспрессией и живостью. Думается, что обнаруженные нами в различных музеях рисунки — это лишь малая часть того, что создал художник в 1850-е годы. На один из них сохранился отзыв Л.М. Жемчужникова: «Рисунок представлял мужика-литвина, едущего в санишках, запряженных коровенкой, и был настолько симпатичен, что не могло быть никакого сомнения в таланте художника». Похожее или, возможно, именно это изображение, выполненное в офорте, «Мужчина на санках, в упряжке корова» (1851), обнаружено в Киевском государственном музее Т.Г. Шевченко (близкие ему, возможно, сделанные с одного и того же рисунка, офорты появляются в 1868 году; хранятся в ГРМ и ГЛМ). В отличие от живописных работ в графических нет и намека на этнографизм и идеализацию образа крестьянина. Башилов изображает простых тружеников с большой симпатией, подмечая все особенности их характера и окружения.

Среди них — различные варианты часто встречающегося мотива: мужичка, едущего в санях, запряженных волом, коровенкой или лошадью. Рисунки выдержаны в «очерковой» манере, сделаны, словно на едином дыхании, отличаются большой экспрессией и живостью. Думается, что обнаруженные нами в различных музеях рисунки — это лишь малая часть того, что создал художник в 1850-е годы. На один из них сохранился отзыв Л.М. Жемчужникова: «Рисунок представлял мужика-литвина, едущего в санишках, запряженных коровенкой, и был настолько симпатичен, что не могло быть никакого сомнения в таланте художника». Похожее или, возможно, именно это изображение, выполненное в офорте, «Мужчина на санках, в упряжке корова» (1851), обнаружено в Киевском государственном музее Т.Г. Шевченко (близкие ему, возможно, сделанные с одного и того же рисунка, офорты появляются в 1868 году; хранятся в ГРМ и ГЛМ). В отличие от живописных работ в графических нет и намека на этнографизм и идеализацию образа крестьянина. Башилов изображает простых тружеников с большой симпатией, подмечая все особенности их характера и окружения.

Художник воспроизводит не только быт крестьян, но и помещиков («Сцены из помещичьей жизни»), чиновников («Сцены из жизни чиновников»), учителей («Учитель танцев» — в боярской, купеческой, чиновничьей семье). С тонким юмором он подмечает некоторые особенности в поведении представителей различных социальных слоев («За карточной игрой», «Возвращение с охоты», «В трактире», «В лавке», «Приезд барыни», «Крестьяне возвращаются с поля» и др.). В основе каждой отдельной сценки — конкретная ситуация со своим определенным жизненным содержанием.

Художник воспроизводит не только быт крестьян, но и помещиков («Сцены из помещичьей жизни»), чиновников («Сцены из жизни чиновников»), учителей («Учитель танцев» — в боярской, купеческой, чиновничьей семье). С тонким юмором он подмечает некоторые особенности в поведении представителей различных социальных слоев («За карточной игрой», «Возвращение с охоты», «В трактире», «В лавке», «Приезд барыни», «Крестьяне возвращаются с поля» и др.). В основе каждой отдельной сценки — конкретная ситуация со своим определенным жизненным содержанием.

В работах Башилова конца 1850-х годов ощущается влияние творчества Венецианова и Федотова. Оно выражается и в построении композиции, и в подробном развитии сюжетной линии, и в трогательном внимании к деталям, и в использовании «распахнутых» дверей, как бы расширяющих пространство и создающих дополнительные сюжетные линии. Именно так построены станковые графические листы «Приезд барыни» (иллюстрация к неустановленному литературному произведению) и «Возвращение с охоты» из серии «Сцены из помещичьей жизни». В последней работе фигура жены, стремительно бросившейся к мужу, по динамике движения и позе напоминает невесту из «Сватовства майора», а в сцене «Приезд барыни» можно заметить даже прямое заимствование «у Федотова» такого мотива, как кошка, «намывающая гостей».

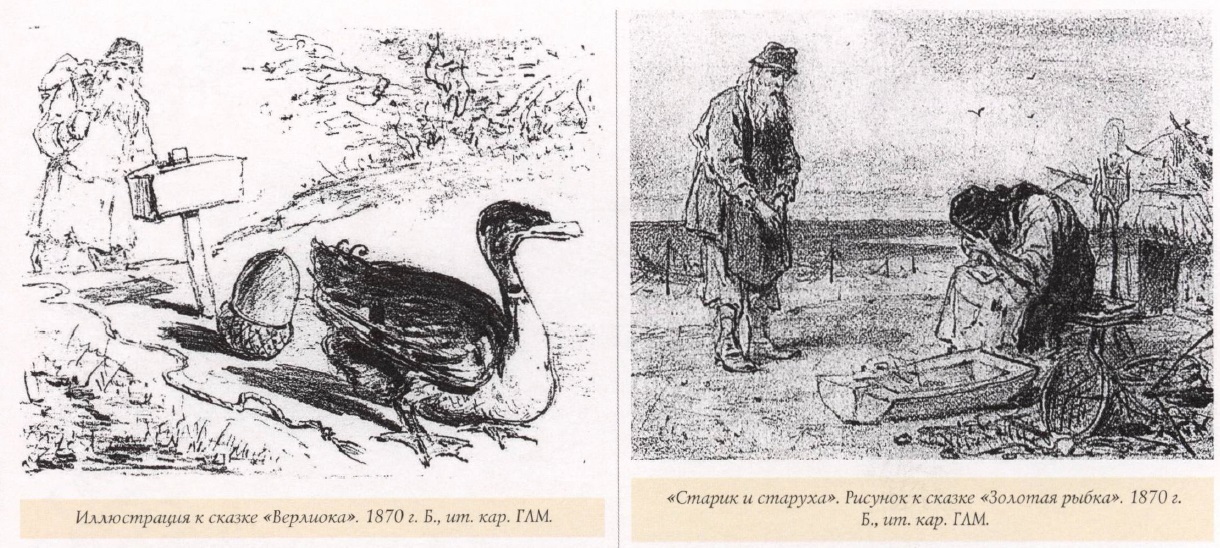

Башилов любит изображать животных и часто «переносит» на них человеческие чувства и взаимоотношения. Наиболее ярко это проявляется в работах 1860-х годов, особенно в альбоме, посвященном им дочери Даше, и в русских народных сказках,  изданных Афанасьевым (1870). Художник изображает самых разных животных — слонов, осликов, петухов, гусей («Восточная сценка», «Девушка на ослике», «Девочка, погоняющая гусей» и др.), лошадей, кошек и собак («Лошадь, кошка и собака», «Не поделили» и др.). Иногда в образах братьев наших меньших Башилов показывает далеко не самые лучшие стороны человеческой натуры, например, в иллюстрациях к басням И. Крылова («Слон и моська», «Кот и повар», «Жужу — кудрявая болонка»). Очень выразителен его «Петух в камзоле со шпагой и в сапогах со шпорами», который своим обликом напоминает надменного и самодовольного вельможу, чем-то похожего на князя Василия из «Войны и мира» Л. Толстого, а по гротеску изображения даже перекликающегося с некоторыми героями М. Салтыкова-Щедрина.

изданных Афанасьевым (1870). Художник изображает самых разных животных — слонов, осликов, петухов, гусей («Восточная сценка», «Девушка на ослике», «Девочка, погоняющая гусей» и др.), лошадей, кошек и собак («Лошадь, кошка и собака», «Не поделили» и др.). Иногда в образах братьев наших меньших Башилов показывает далеко не самые лучшие стороны человеческой натуры, например, в иллюстрациях к басням И. Крылова («Слон и моська», «Кот и повар», «Жужу — кудрявая болонка»). Очень выразителен его «Петух в камзоле со шпагой и в сапогах со шпорами», который своим обликом напоминает надменного и самодовольного вельможу, чем-то похожего на князя Василия из «Войны и мира» Л. Толстого, а по гротеску изображения даже перекликающегося с некоторыми героями М. Салтыкова-Щедрина.

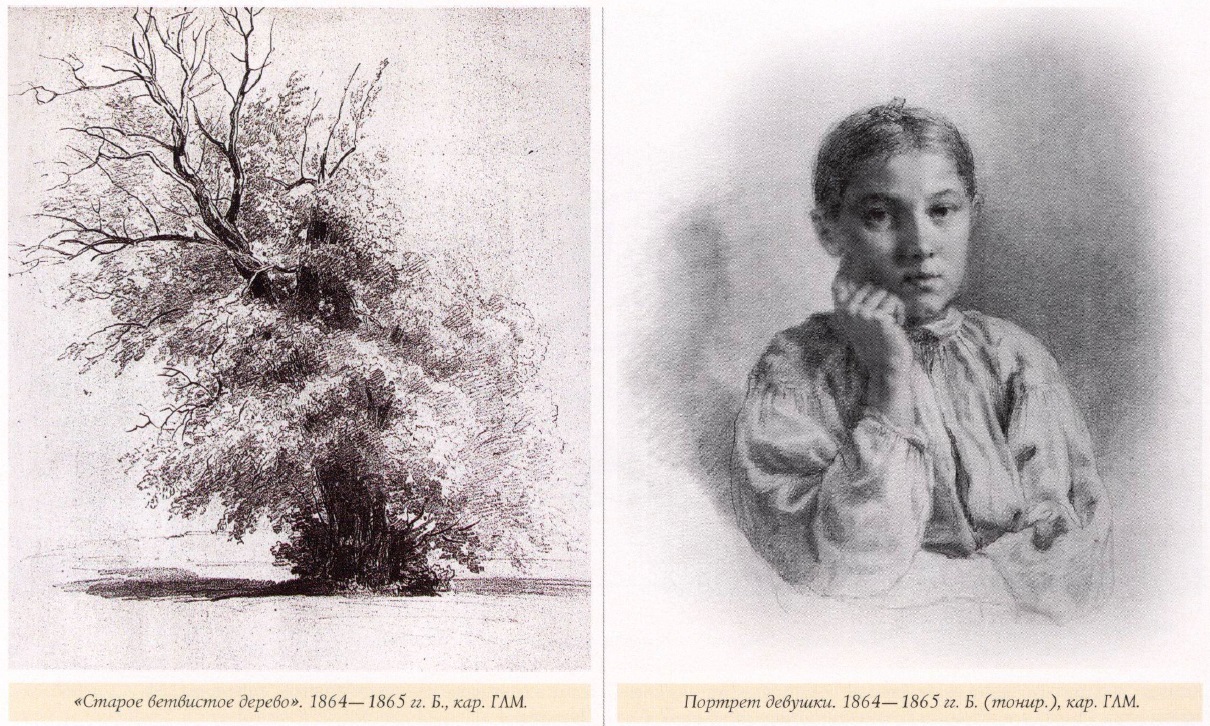

Следует заметить, что, судя по рисункам, именно во второй половине 1850-х годов складывается творческая манера Башилова, несколько отличная от его манеры 1840-х. Художник по-прежнему тщательно прорабатывает контуры и моделирует объемы. Рисунок обретает самостоятельное значение. Это станковые графические произведения, не связанные ни с живописью, ни с литературным текстом.

Линия, моделировка не просто обозначают контур и объем, а становятся особенно выразительными. Помимо утолщения контурной линии (как в иллюстрациях к «Кобзарю») художник в некоторых рисунках делает ее прерывистой — это станет отличительной чертой графики Башилова 1860-х годов. Все чаще его произведения отличают меткий, экспрессивный штрих, поиск живой формы, выразительность позы, жеста, движения. Чисто графическими средствами — нажимом карандаша — художник старается достичь пластической лепки фигур, дать перспективное решение листа.

Линия, моделировка не просто обозначают контур и объем, а становятся особенно выразительными. Помимо утолщения контурной линии (как в иллюстрациях к «Кобзарю») художник в некоторых рисунках делает ее прерывистой — это станет отличительной чертой графики Башилова 1860-х годов. Все чаще его произведения отличают меткий, экспрессивный штрих, поиск живой формы, выразительность позы, жеста, движения. Чисто графическими средствами — нажимом карандаша — художник старается достичь пластической лепки фигур, дать перспективное решение листа.

Таким образом, 1850-е годы в творчестве Башилова — это период окончательного творческого формирования, поиска собственного пути в искусстве. Его жанровые работы тех лет носят в основном бытописательский характер, в них нет и намека на какое-либо обличение. Однако это «бытописательство» как необходимый этап в освоении искусством окружающей действительности имело важное значение. Разнообразие бытовых сюжетов, стремление к показу нравов, особенностей среды и быта говорит о его пристальном наблюдении и изучении жизни, о размышлениях, о смысле тех или иных явлений.

В области иллюстрации Башилов в этот период не создает ничего значительного. Очевидно, помимо цензурного ужесточения в литературе и, соответственно, в графике, сказалась и неудача с изданием рукописных «Виршей» Шевченко, изъятых III отделением при аресте поэта. Однако с переездом Башилова в Москву в конце 1850-х годов ситуация меняется коренным образом.

В 1860-м году он получает должность инспектора Училища живописи и ваяния, которому посвящает десять лет жизни (вплоть до самой смерти). Этот пост занимали, как правило, художники, имевшие не только авторитет среди московской общественности, но и определенные идейные принципы. С самого начала он активно включился в борьбу преподавателей за самостоятельность училища и разработку нового устава. Благодаря настойчивости Башилова, юриста по образованию, который готовил необходимые документы и вел переговоры с Советом Московского художественного общества, училище получило некоторые послабления, а прежде всего — право самостоятельно присуждать большие и малые серебряные медали.

Очень много Башилов сделал для того, чтобы «повысить общекультурный уровень учащихся и превратить Училище в подлинный очаг культуры», каковым оно и стало в 1860-е годы. Михаил Сергеевич уверенно продолжил дело, начатое в училище еще в конце 1850-х годов, по внедрению курса общеобразовательных предметов, затем приложил немало усилий, чтобы «приохотить учеников к научным занятиям», поскольку большинство из них, особенно старшего, натурного класса, не посещали научные классы. Кроме того, именно Башилов стал иницатором создания в Училище «двух отделений: одного приготовительного (4-х летнего) и другого специально художественного (2-х летнего)» (выделено Башиловым. — Л.К.). Подобные радикальные меры требовали изменения устава, с чем Совет не мог согласиться. Только в 1890-х годах эта идея Михаила Сергеевича воплотилась в жизнь.

Башилов был достаточно требовательным и в отношении преподавательского состава. Так, он настоял на увольнении преподавателя географии Г. Филаретова за то, что тот часто пропускал свои уроки, да и преподавал плохо, а в 1866 году — скульптора Н.А. Рамазанова за то, что его методы обучения и его убеждения шли вразрез с тем направлением, которое все прочнее утверждалось в Московском училище. Категорически не согласен был Башилов и с мнением Рамазанова «относительно вреда частых ученических выставок» в училище. При всем том Михаил Сергеевич всегда поддерживал тех педагогов, которые трудились не покладая рук, и старался помочь способным ученикам, поощряя их не только похвальными листами, но и материально.

Башилов был достаточно требовательным и в отношении преподавательского состава. Так, он настоял на увольнении преподавателя географии Г. Филаретова за то, что тот часто пропускал свои уроки, да и преподавал плохо, а в 1866 году — скульптора Н.А. Рамазанова за то, что его методы обучения и его убеждения шли вразрез с тем направлением, которое все прочнее утверждалось в Московском училище. Категорически не согласен был Башилов и с мнением Рамазанова «относительно вреда частых ученических выставок» в училище. При всем том Михаил Сергеевич всегда поддерживал тех педагогов, которые трудились не покладая рук, и старался помочь способным ученикам, поощряя их не только похвальными листами, но и материально.

Надо отметить, что педагоги, в том числе и директор (инспектор) Московского училища, всегда проявляли интерес к жизни учеников, а иногда и поддерживали с ними дружеские отношения, которые зачастую не прекращались и после окончания учебы.

В 1860-е годы в училище все больше крепли позиции реалистического искусства, жанровой живописи с ярко выраженной критической направленностью, хотя консервативное руководство Совета рекомендовало ученикам заниматься классической живописью и не дозволять «представлять на получение Большой серебряной медали и звания классного художника картин, списанных с натуры, карикатурного или грязного содержания». Но вопреки этим требованиям демократически настроенные преподаватели (С.К. Зарянко, А.К. Саврасов, В.В. Пукирев, А.Н. Мокрицкий и другие) поддерживали в своих подопечных стремление к созданию картин, «списанных с натуры» и «вдохновленных современностью», которые член Совета В. Дашков именует «карикатурными». Педагоги Училища не были ортодоксальными, слепыми приверженцами традиций, их взгляды на методику преподавания подчас очень различались. Например, Мокрицкий, в противоположность венециановцу, суховатому «натуралисту» Зарянко, был романтиком, влюбленным в Италию, поклонником К.П. Брюллова. Оба педагога могли многому научить. Учащиеся любили слушать Мокрицкого, их увлекали его рассказы об Италии, о великих мастерах и их произведениях. Чрезвычайно актуальными для своего времени были и такие его мысли: «Истинное искусство не только не в Училище, но даже и не в Академии художеств! Не в классах искать его нужно, — классы останутся классами, искусство вне их, оно в жизни, природе, не позирующей перед Вами на казенном пьедестале <...> Чтобы быть вполне художником <.„> нужно воспитать ум и сердце <...> неусыпною наблюдательностью и упражнением в воспроизведении типов и им присущих наклонностей». Кстати сказать, Мокрицкий был очень дружен с семейством Башиловых. Дружеский шарж на Мокрицкого, выполненный М. Башиловым еще в начале 1860-х годов, хранится в Государственной Третьяковской галерее.

По верному замечанию Н.Дмитриевой, «такой инспектор, как Башилов не мог и не хотел противодействовать стремлениям учеников приблизить искусство к живой современности». Напротив, он старался поддержать учеников в их стремлении отражать реальную жизнь. Особенно это проявлялось в том, какие темы и сюжеты он поддерживал и отстаивал в Совете. Так, среди сюжетов, представленных в 1863 — 1864 годах на соискание награды, были: «Сцена из крестьянского быта» ДЕ. Жукова, «Чтение письма в лавочке» И.М. Прянишникова, «Деревенская ворожея», «Обзор бедных воспитанников объездным чиновником в деревне» В.Е. Калистова и другие. Тогда же, в 1864 году, по особому ходатайству Башилова (курсив мой. — Л.К.) на соискание малой золотой медали была выдвинута картина Юшанова «Проводы почетного гостя». В списках дипломных работ 1868 года встречаются такие темы, как «У мирового судьи», «Проводы арестантов», «Смерть музыканта», «Класс анатомии», «Биржа ломовых извозчиков», «Пожар в деревне», «Сельская школа», «Опись имущества бедного литератора» и другие.

По верному замечанию Н.Дмитриевой, «такой инспектор, как Башилов не мог и не хотел противодействовать стремлениям учеников приблизить искусство к живой современности». Напротив, он старался поддержать учеников в их стремлении отражать реальную жизнь. Особенно это проявлялось в том, какие темы и сюжеты он поддерживал и отстаивал в Совете. Так, среди сюжетов, представленных в 1863 — 1864 годах на соискание награды, были: «Сцена из крестьянского быта» ДЕ. Жукова, «Чтение письма в лавочке» И.М. Прянишникова, «Деревенская ворожея», «Обзор бедных воспитанников объездным чиновником в деревне» В.Е. Калистова и другие. Тогда же, в 1864 году, по особому ходатайству Башилова (курсив мой. — Л.К.) на соискание малой золотой медали была выдвинута картина Юшанова «Проводы почетного гостя». В списках дипломных работ 1868 года встречаются такие темы, как «У мирового судьи», «Проводы арестантов», «Смерть музыканта», «Класс анатомии», «Биржа ломовых извозчиков», «Пожар в деревне», «Сельская школа», «Опись имущества бедного литератора» и другие.

Прогрессивные взгляды Башилова подтверждает и список книг, который он составил в 1862 году для библиотеки училища. В нем были не только труды профессора истории Т.Н. Грановского, критика и историка искусства Ф.И. Буслаева, произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, АС. Грибоедова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого и других, но и сочинения ВТ. Белинского, «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина, пьесы А.Н. Островского, а также «Эстетические отношения искусства к действительности» Н.Г. Чернышевского. Он постоянно заботился о пополнении библиотеки, зачастую на свой страх и риск приобретая необходимые издания. Например, в 1866 году он ходатайствовал о разрешении выписать ряд журналов, в том числе «Современник» и «Отечественные записки». По свидетельству Ю.Виппера, «библиотека насчитывала 912 сочинений в 2445 томах, из коих 587 сочинений по части искусства».

Башилову как инспектору приходилось заниматься не только училищем, но и другими делами, иногда, очевидно,

Башилову как инспектору приходилось заниматься не только училищем, но и другими делами, иногда, очевидно,

совершенно для него неожиданными, что подтверждает весьма любопытное письмо, подписанное купцом Н. Матвеевым. На самом деле — это Никандр Матвеевич Аласин, владелец фирмы «Русская фотография», открытой в 1861 году в доме № 4 по ул. Волхонка. Имя купца 1-й гильдии Аласина было широко известно в Москве 1860-х годов, в том числе и среди художников. Член Московского общества любителей художеств, Аласин на свои средства организовал в Москве выставку произведений русских художников, двумя годами позже показанную в Лондоне. В этом письме речь идет о художественной пересъемке рисунка, принадлежавшего Совету Московского

художественного общества, и купец высказывает интересные и очень правильные мысли: «Как человека коммерческого меня поразила дороговизна фотографических снимков с памятников искусства. Желая удешевить их, <...> сделать доступными для всех, и в особенности для художников, я решился на опыт и на первый раз избрал рисунок профессора Иордана, сделанный им карандашом с картины Рафаэля «Преображение».

художественного общества, и купец высказывает интересные и очень правильные мысли: «Как человека коммерческого меня поразила дороговизна фотографических снимков с памятников искусства. Желая удешевить их, <...> сделать доступными для всех, и в особенности для художников, я решился на опыт и на первый раз избрал рисунок профессора Иордана, сделанный им карандашом с картины Рафаэля «Преображение».

Ответа Башилова найти не удалось, но, зная его увлеченность любым интересным и новым занятием, он, надо полагать, посодействовал Аласину в этом необходимом и полезном, особенно для художников и любителей искусства, деле продвижения художественной фотографии.

В 1860-е годы немалую роль в художественной жизни помимо училища играло Общество любителей художеств (МОЛХ), основанное в 1860 году по инициативе и под руководством группы либеральной московской интеллигенции из среды университетской профессуры и при участии московских художников. Устав был утвержден сразу после его основания. Программа носила ярко выраженный просветительский характер. Основной целью было всемерное содействие развитию национального русского искусства, тесной связи со своим народом, что было насущной потребностью всего общества. МОЛХ был призван «приготовить в массе публики любовь и понимание изящных искусств, а также воспитать истинных художников, указывая им на серьезные цели искусства, предлагая им задачи, более согласные с современными воззрениями на цели искусства».

МОЛХ организовывал постоянные выставки, оказывал содействие публичному музею — Румянцевской галерее, проводил лотереи, аукционы и конкурсы, премируя за лучшие художественные произведения. Программа Общества во многом предвосхитила деятельность будущего художественного объединения передвижников — ТПХВ.

С середины 1860-х годов, после возвращения из-за границы Перова, деятельность МОЛХа приобретает четкую идейную направленность. Именно в этот период Башилов становится членом-художником Общества (1866). Этот, казалось бы, не столь значительный факт говорит прежде всего о признании Башилова как профессионала. До 1866 года он активно участвовал в выставочной деятельности МОЛХа в качестве члена-любителя.

Интересно отметить, что если в начале деятельности МОЛХа на его выставках участвовали в основном иностранные мастера, то со второй половины 60-х  годов XIX века стало заметным «преобладание русской школы» и сюжетов из русской жизни. В правилах конкурса на лучшие произведения в 1865 году указано: «содержание картин должно быть заимствовано из русской жизни или природы». А через год и это требование оказалось недостаточным: «в исполнении представленных на конкуренцию произведений

годов XIX века стало заметным «преобладание русской школы» и сюжетов из русской жизни. В правилах конкурса на лучшие произведения в 1865 году указано: «содержание картин должно быть заимствовано из русской жизни или природы». А через год и это требование оказалось недостаточным: «в исполнении представленных на конкуренцию произведений  предоставляется право принимать во внимание не только художественное исполнение <„> но также и выбор сюжетов». Выдвигая такое условие, организаторы конкурса (а в комиссию для выработки его проекта вошли «граф А.С. Уваров, П.М. Третьяков, К.К. Герц, П.М. Шмельков, М.С. Башилов и С.Н. Мосолов») отдавали предпочтение молодым художникам, оказывая содействие их развитию. Заметим, что направление деятельности МОЛХа во многом совпадало с задачами воспитания молодых художников в МУЖВЗ.

предоставляется право принимать во внимание не только художественное исполнение <„> но также и выбор сюжетов». Выдвигая такое условие, организаторы конкурса (а в комиссию для выработки его проекта вошли «граф А.С. Уваров, П.М. Третьяков, К.К. Герц, П.М. Шмельков, М.С. Башилов и С.Н. Мосолов») отдавали предпочтение молодым художникам, оказывая содействие их развитию. Заметим, что направление деятельности МОЛХа во многом совпадало с задачами воспитания молодых художников в МУЖВЗ.

1867 год стал одним из самых плодотворных в деятельности Общества. На его работу обратили внимание «августейшие особы», в частности Великая княгиня Мария Федоровна: «Цесаревна соизволила изъявить свое согласие на принятие Общества под Августейшее Свое покровительство», отмечая «существенную пользу, приносимую Обществом».

С этого года выставки МОЛХа начали работать на постоянной основе. Особенно яркой в плане  утверждения принципов реалистического искусства стала выставка 1867 года. Как отмечается в отчете Комитета, «...публика могла видеть труды почти всех Гг. членов-художников нашего Общества и, конечно, не остались незамеченными следующие картины: Перова: сцена на станции Мытищи, утопленница, чистый понедельник и др.; Саврасова: зима, пашня, деревенский вид; несколько пейзажей Каменева; Башилова — крестьянин в беде; Маковского — пономарь, и др.». Как видим, среди ведущих мастеров названо и имя Башилова.

утверждения принципов реалистического искусства стала выставка 1867 года. Как отмечается в отчете Комитета, «...публика могла видеть труды почти всех Гг. членов-художников нашего Общества и, конечно, не остались незамеченными следующие картины: Перова: сцена на станции Мытищи, утопленница, чистый понедельник и др.; Саврасова: зима, пашня, деревенский вид; несколько пейзажей Каменева; Башилова — крестьянин в беде; Маковского — пономарь, и др.». Как видим, среди ведущих мастеров названо и имя Башилова.

О картине «Крестьянин в беде» известно немного, к сожалению, пока не удалось определить и ее местонахождение. Работа выполнена художником в 1865 году, ее размеры — 85x121 см. Сюжет незамысловат и название полотна отражает его содержание — на нем изображен крестьянин, склонившийся над павшей лошадью. В ГЛМ хранится небольшой, но очень выразительный рисунок к этой картине. Отзывы о ней весьма разноречивы. Л.Н.Толстой, посетивший выставку Общества 1867 года, пишет: «Есть картинка Башилова. Чего-то не достает Башилову как в жизни, так и в искусстве — какого-то жизненного нерва — то, да не то». Однако оценкам Толстого не всегда можно доверять, если вспомнить его высказывания по поводу многих  известных мастеров. Кроме того, у него в это время возникли определенные сложности с иллюстрированием «Войны и мира» и настроение писателя могло негативно отразиться на оценке этой работы.

известных мастеров. Кроме того, у него в это время возникли определенные сложности с иллюстрированием «Войны и мира» и настроение писателя могло негативно отразиться на оценке этой работы.

Существуют и другие мнения о картине «Крестьянин в беде». Ее называют в числе лучших работ выставки 1867 года. В том же году полотно было отправлено в Санкт-Петербург на выставку в Академию художеств (картина получила одобрение Совета ИАХ) и заявлено на Всемирную выставку в Париже. В 1880 году оно экспонировалось на выставке «25 лет русского искусства» (1855—1880), а через два года — на  Всероссийской выставке в Москве (1882).

Всероссийской выставке в Москве (1882).

В отчете Комитета МОЛХ за 1867 год отмечено, что работа Башилова среди нескольких других «обратила на себя внимание Его Величества и Их Высочеств, посетивших выставку <..> все присутствовавшие художники имели счастие быть представленными Государю Императору и Их Величествам, и удостоились милостливого внимания со стороны Высоких посетителей, которые пробыли на выставке более часа, осматривая отдельно каждую картину и милостливо разговаривая с художниками о их произведениях и занятиях». Цесаревне был преподнесен «Альбом видов и сцен из русской жизни и природы из рисунков Гг. членов-художников Общества», предназначенный специально для подарка. Идею альбома в сентябре 1866 года предложил председатель МОЛХа А.С. Уваров в связи «с ожидаемым прибытием в Москву Великой Княгини Марии Федоровны <„> для поднесения Государыне Цесаревне». Члены-художники МОЛХ с энтузиазмом принялись за ее воплощение: «<..> в феврале месяце истекшего года (1867. — А.К.) мы уже насчитывали их (работ. — Л.К.) до 33 <...> составляющих собрание прекрасных произведений, вполне достойных их высокого назначения. Не вдаваясь в подробное описание всех рисунков, мы должны однако заметить, что все они были заимствованы из русской жизни и природы нашего  отечества». Среди «столь редкого и прекрасного собрания художественных произведений» (В.П. Верещагин, В.Г. Перов, А.К. Саврасов, С.И. Грибков, П.М. Шмельков, И.И. Шишкин и др.), выставленных в течение двух дней на обозрение членов Общества, названы и рисунки Башилова.

отечества». Среди «столь редкого и прекрасного собрания художественных произведений» (В.П. Верещагин, В.Г. Перов, А.К. Саврасов, С.И. Грибков, П.М. Шмельков, И.И. Шишкин и др.), выставленных в течение двух дней на обозрение членов Общества, названы и рисунки Башилова.

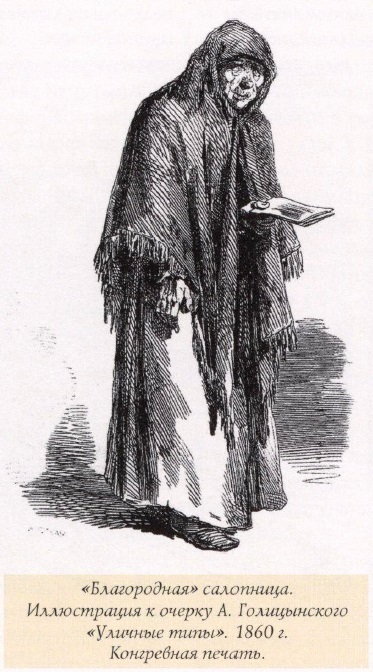

В том же 1867 году был издан другой «Альбом видов и сцен из русской жизни. Автографы московских художников: К. Герц, В. Шервуд, А. Саврасов, Л. Каменев, Н. Черкасов, М. Башилов (курсив автора. — Л.К.), С. Амосов, В. Перов, П. Степанов, С. Грибков, Д. Чичагов, И. Прянишников, П. Шмельков, В. Пукирев, В. Маковский, А. Колесанов» (М.: Собственность издателей художников. 1867. [Литогр. К. Эргот]). На обороте его обложки надпись: «Его сиятельству графу Алексею Сергеевичу Уварову с искренним уважением посвящают издатели художники». В альбоме два сюжета, выполненные Башиловым, — «Старушка, сидящая на скамье» и «Шарманщик». Оба рисунка — вполне самостоятельные станковые произведения. Сюжет последнего является продолжением темы «уличных типов», подсмотренных Башиловым в московской жизни и так удачно представленных в книге А.Голицынского с тем же названием.

Как мы видим, Башилов-художник активно участвовал в творческой жизни Общества. Как только он стал его членом-художником, его тут же выдвинули в составы ревизионной и присуждающей комиссий, куда мастера избирали на протяжении всех последующих лет.

Башилов пользовался поддержкой не только среди московских художников, но и литераторов, которые тоже считали его своим, верили в него и потому привлекали к руководству Обществом. О литературных и художественных пристрастиях Башилова говорит и то, что на Украине он входил в кружок, объединенный вокруг журнала «Молодик», а в Москве был близок Л.Н. Толстому, П.И. Бартеневу, семейству Аксаковых, связанных с Малороссией, и другими писателями.

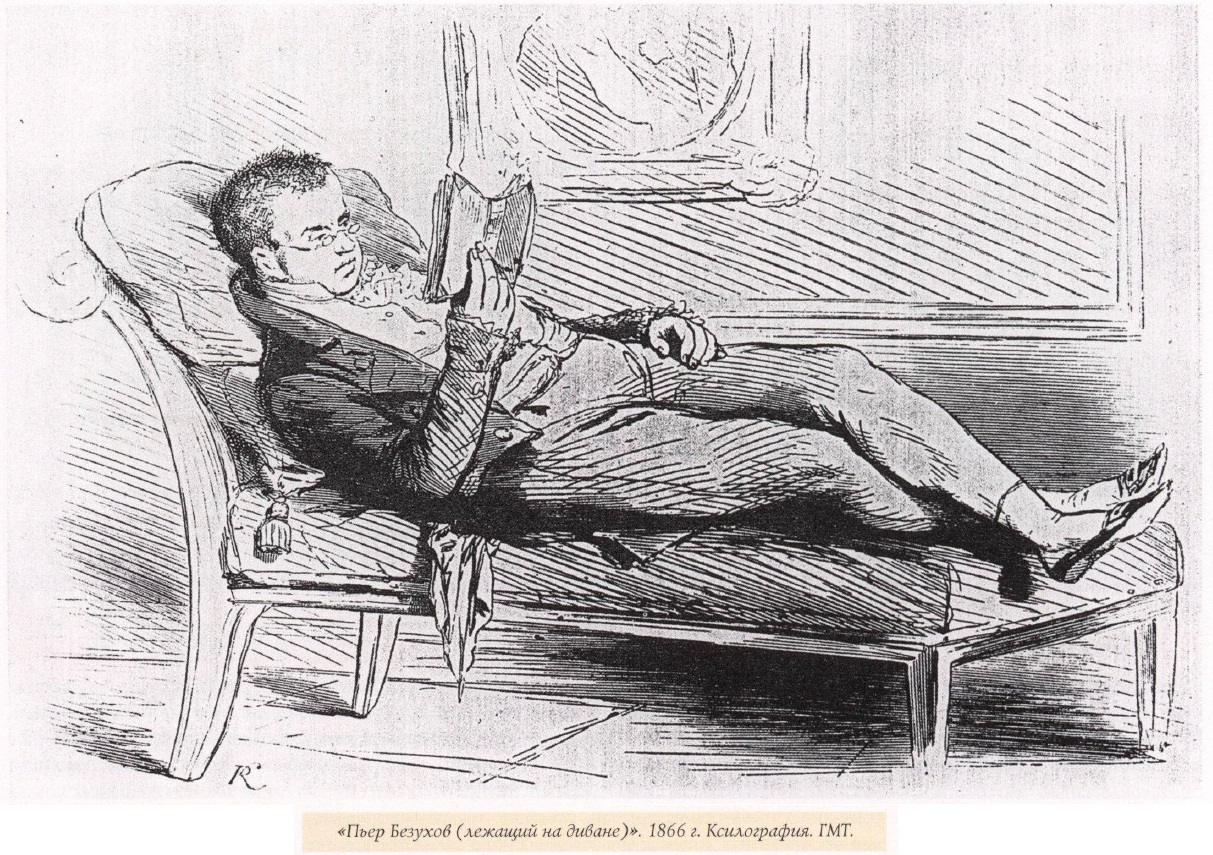

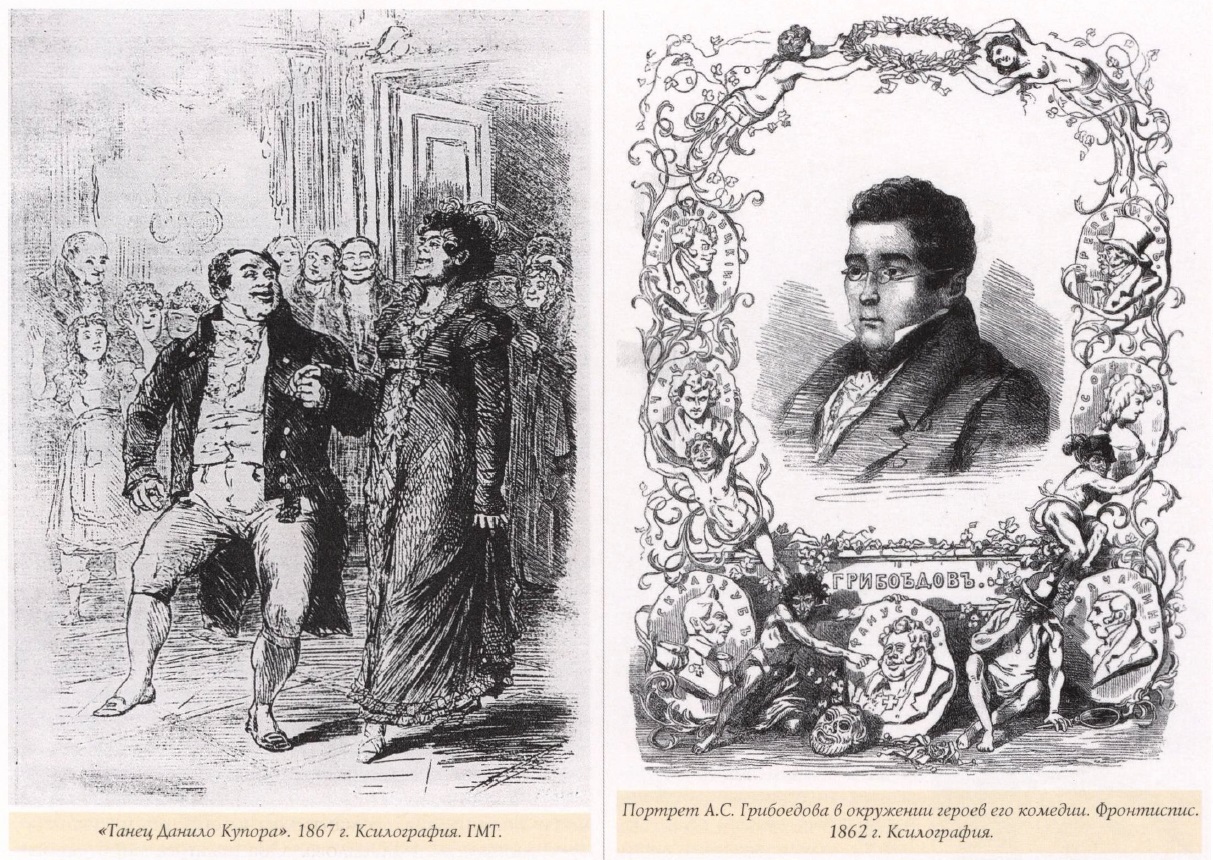

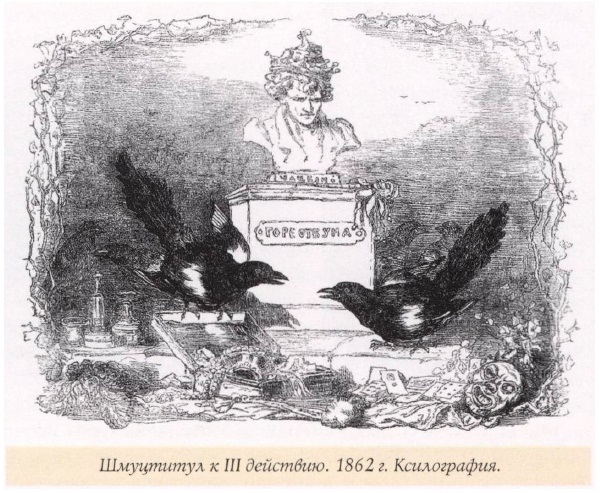

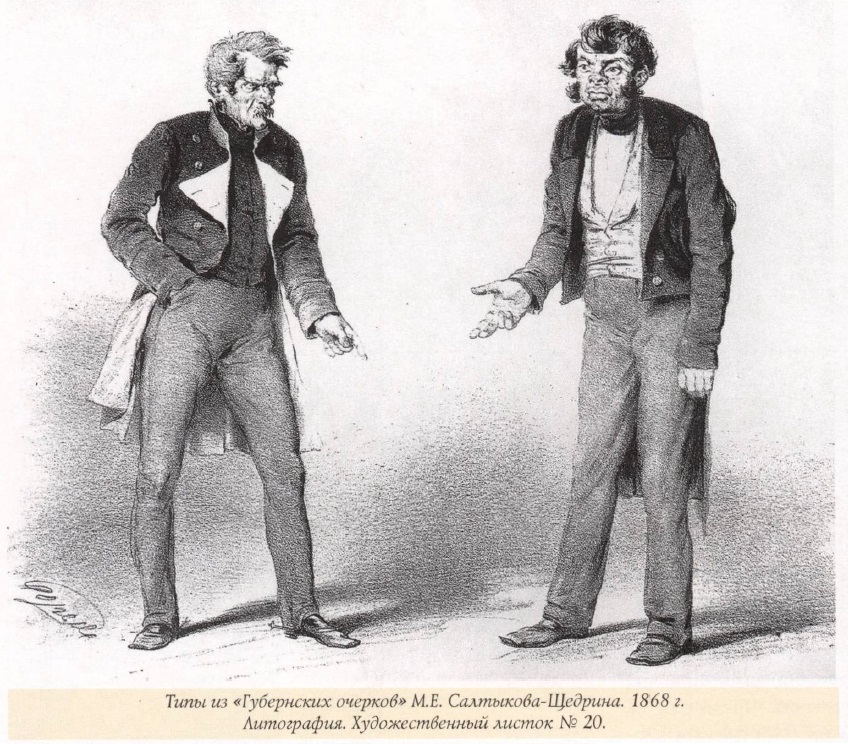

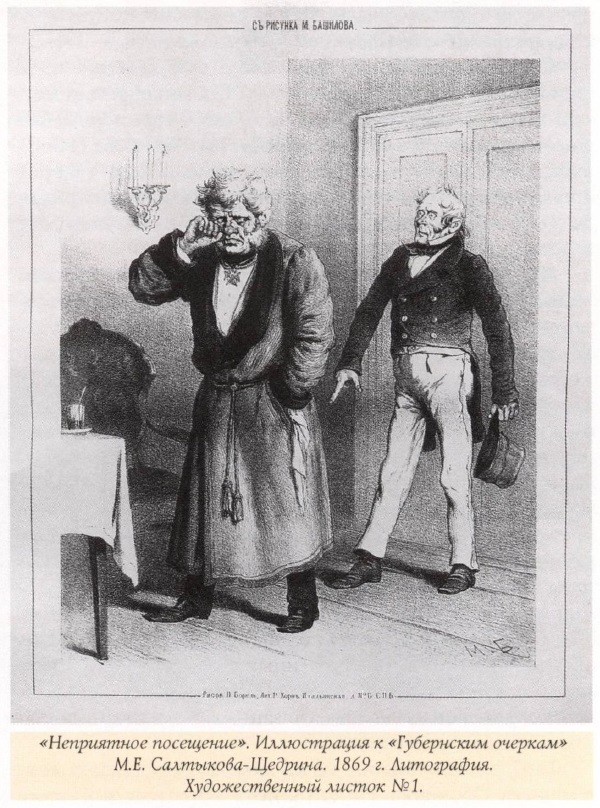

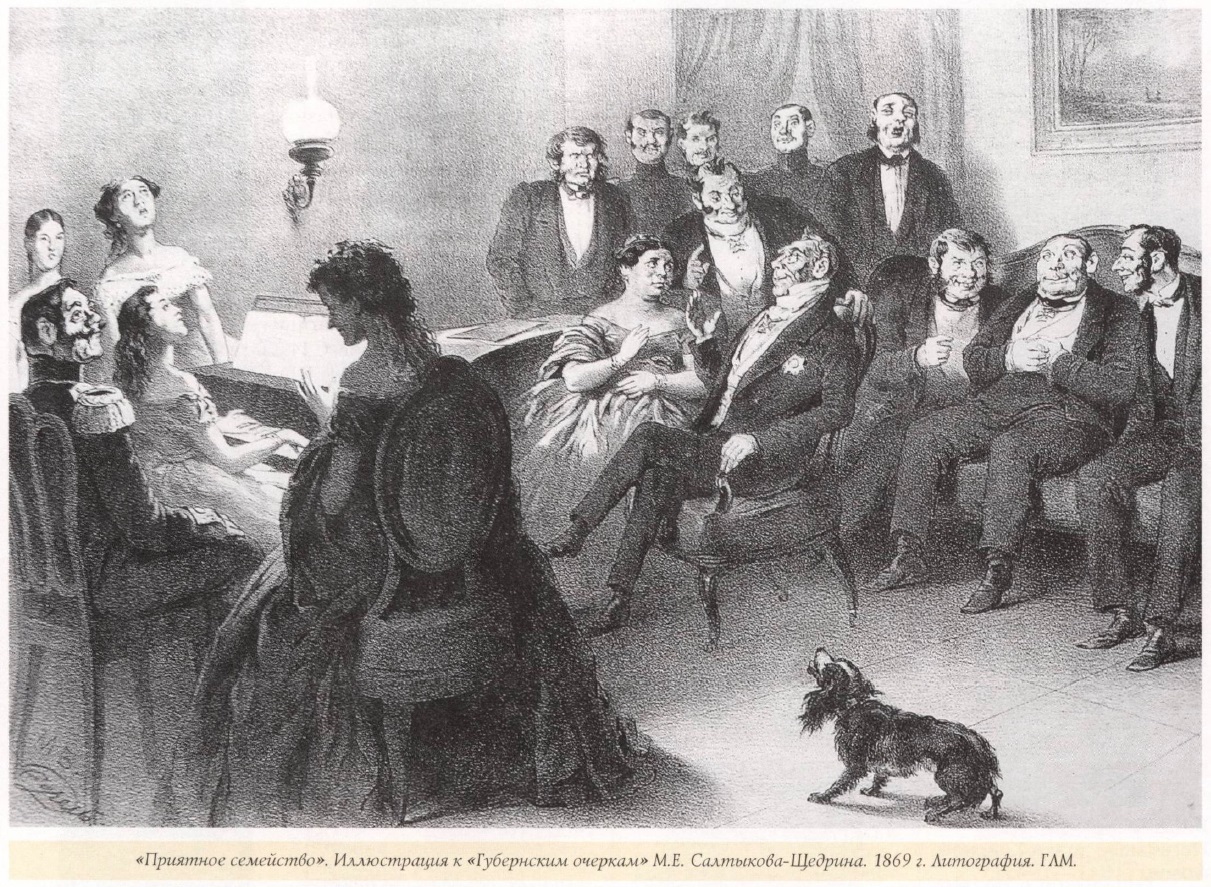

В 1860-е годы он не только активно участвует в деятельности МУЖВЗ и МОЛХа, но и не снижает темпы своей творческой жизни, более того, это период ее расцвета. Именно в это время Башилов создает иллюстрации к очеркам Голицынского «Уличные типы» (1860), комедии Грибоедова «Горе от ума» (1862), роману Толстого «Война и мир» (1866—1867), «Губернским очеркам» Салтыкова-Щедрина (1868—1870), к детским рассказам и русским народным сказкам, публикует рисунки в журналах «Зритель» (1860—1863) и «Развлечение» (1860—1870), представляет станковые рисунки, офорты и картины на выставках МОЛХа и Академии художеств.

В конце 1860-х годов он тяжело заболел (туберкулез горла) и уехал лечиться в Боцен (горное местечко в Австрии). Жена Михаила Сергеевича застала его уже умирающим. Там он и похоронен, возле церкви, стоящей у самых гор.

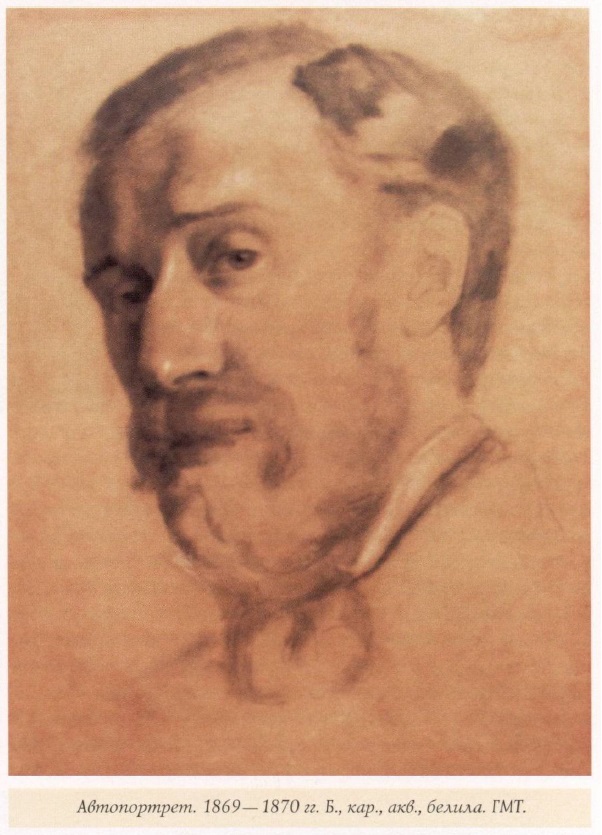

В автопортретах, выполненных Башиловым в последнее десятилетие его жизни, ярко отразилось то, что было характерно для художника как личности — глубокий ум, душевное благородство, деликатность, богатый духовный мир. Все эти качества в полной мере проявились в творческой и общественной деятельности мастера — иллюстратора, художника-журналиста, педагога-новатора.

Любовь КОЛЬЦОВА

Иллюстрации предоставлены автором.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 52 (ноябрь 2007), стр.84