Борис Рыбченков родился в Смоленске. С 1915 по 1917 год обучался в Киевском художественном училище (у А.А.Крюгер-Праховой, М.А.Козика, Н.И.Струнникова, И.Ф.Селезнева), где прошел школу традиционного мастерства. В Смоленске, куда после закрытия училища Рыбченков вернулся в 1918 году учеником фигурного класса, начались его хождения по «измам», инспирированные дружбой с горевшим идеями абстракционизма Владиславом Стржеминским и общением с Казимиром Малевичем, читавшим в Смоленске лекции. «Самое трудное состояло в том, — вспоминал художник, — что, натаскивая себя на «геометрию форм» и «динамику цвета», на выявление себя в «нуле познания», я тосковал по языческой красоте реального мира природы и вещей, тосковал по человеку и его делам» (здесь и далее без ссылок цитируются неопубликованные материалы рукописного архива Б.Ф.Рыбченкова).

Борис Рыбченков родился в Смоленске. С 1915 по 1917 год обучался в Киевском художественном училище (у А.А.Крюгер-Праховой, М.А.Козика, Н.И.Струнникова, И.Ф.Селезнева), где прошел школу традиционного мастерства. В Смоленске, куда после закрытия училища Рыбченков вернулся в 1918 году учеником фигурного класса, начались его хождения по «измам», инспирированные дружбой с горевшим идеями абстракционизма Владиславом Стржеминским и общением с Казимиром Малевичем, читавшим в Смоленске лекции. «Самое трудное состояло в том, — вспоминал художник, — что, натаскивая себя на «геометрию форм» и «динамику цвета», на выявление себя в «нуле познания», я тосковал по языческой красоте реального мира природы и вещей, тосковал по человеку и его делам» (здесь и далее без ссылок цитируются неопубликованные материалы рукописного архива Б.Ф.Рыбченкова).

В 1921 году он продолжил обучение в Свободных государственных художественных мастерских (бывшей Академии художеств) в Петрограде. «В Академии в мастерской Альтмана, куда я был принят, стоял натюрморт: старый кирпич, кусок оконного стекла, бархатная тряпка и старая золоченая рамка. Писать просто, как в натуре, не разрешалось. Необходимо было «организовать пространство» и «решить цвет в фактуре». Палитры, кистей, красок не полагалось. Полный отказ от «иллюзий» реального мира. На холст или фанеру наклеивали наждак, бересту, опилки, толченый кирпич, каменный уголь, стекло, замазку, кусочки жести от консервных банок, обрывки ситца, бархата». В создававшемся тогда Музее живописной культуры, куда Альтман устроил Рыбченкова рабочим по развеске картин, Борис основательнее познакомился с авангардными течениями. Увлечение «измами» помогло ему мыслить отвлеченными философскими категориями и приблизило к тонкости понимания принципов разнообразия живописной фактуры, нестандартности развязок цветовых конфликтов, устойчивости асимметрии в живописи. В сентябре 1921 года Рыбченков по конкурсу был зачислен на живописный факультет московского ВХуТЕМАСа. До зимы 1922 года он проработал в мастерской Любови Поповой, где, как и в академии, «посредством толченого кирпича и опилок «организовывали пространство» и «выявляли фактуру». На втором курсе перешел в мастерскую Александра Древина «с его тугой, как бы колючей живописью, с его туманными мыслями, неясными намеками коротких фраз и междометий». У Древина студенты имели дело уже с красками в тюбиках, палитрой и кистями, писали только с натуры, стараясь при этом передать ее отвлеченное видение. Очень важной впоследствии оказалась для Рыбченкова древинская мысль о том, что писать надо не натуру, а «озарение от натуры», создавая некую новую реальность за счет усиления языка живописи.

В 1921 году он продолжил обучение в Свободных государственных художественных мастерских (бывшей Академии художеств) в Петрограде. «В Академии в мастерской Альтмана, куда я был принят, стоял натюрморт: старый кирпич, кусок оконного стекла, бархатная тряпка и старая золоченая рамка. Писать просто, как в натуре, не разрешалось. Необходимо было «организовать пространство» и «решить цвет в фактуре». Палитры, кистей, красок не полагалось. Полный отказ от «иллюзий» реального мира. На холст или фанеру наклеивали наждак, бересту, опилки, толченый кирпич, каменный уголь, стекло, замазку, кусочки жести от консервных банок, обрывки ситца, бархата». В создававшемся тогда Музее живописной культуры, куда Альтман устроил Рыбченкова рабочим по развеске картин, Борис основательнее познакомился с авангардными течениями. Увлечение «измами» помогло ему мыслить отвлеченными философскими категориями и приблизило к тонкости понимания принципов разнообразия живописной фактуры, нестандартности развязок цветовых конфликтов, устойчивости асимметрии в живописи. В сентябре 1921 года Рыбченков по конкурсу был зачислен на живописный факультет московского ВХуТЕМАСа. До зимы 1922 года он проработал в мастерской Любови Поповой, где, как и в академии, «посредством толченого кирпича и опилок «организовывали пространство» и «выявляли фактуру». На втором курсе перешел в мастерскую Александра Древина «с его тугой, как бы колючей живописью, с его туманными мыслями, неясными намеками коротких фраз и междометий». У Древина студенты имели дело уже с красками в тюбиках, палитрой и кистями, писали только с натуры, стараясь при этом передать ее отвлеченное видение. Очень важной впоследствии оказалась для Рыбченкова древинская мысль о том, что писать надо не натуру, а «озарение от натуры», создавая некую новую реальность за счет усиления языка живописи.

Затем Рыбченков занимался в мастерской А.В.Шевченко, в живописи которого его привлекали «какое-то скрещивание абстракции с реальным миром», волнующе сдержанная красота колорита. Холсты Рыбченкова «Смоленск. На левом берегу Днепра» (1923; 49,5x60) и «Редькин переулок. Золотистый вечер» (1924; 60x72, обе картины в частном собрании) внешне не напоминают работы Шевченко. Но общность проявилась в принципиальной устойчивости композиции, благородстве цвета, преображающем будничные мотивы. Лужа на переднем плане, вся в дробных отсветах золотистого вечера, вводит в мир поэтически воспринятой неприметности «Редькина переулка». В 1927 году Рыбченков писал: «Обезображенное искусство осточертело. Надоело это ковыряние, эти голые формальные упражнения. Потянуло к красоте, к большому полотну. Большому не по размерам, а по насыщенности, по богатству эмоций» («Бедлам», 1927. М., 2003, с.191).

Большую творческую роль сыграло короткое знакомство с Есениным, заметившим Рыбченкову: «Искусство безобразное — чушь, лапти всмятку». Художника волновала «звонкая свежесть есенинских строк, щедро наполненных либо радостью, либо смертной тоской». Эмоциональна динамика рыбченковских рисунков тушью, сложившихся в цикл «На Смоленской земле» (ГМИИ им. А.С.Пушкина, ГТГ, ГРМ). Они сделаны с натуры: «Вот под теплым ветром шумит в поле береза, а в осенние холодные дни в ее оголенных ветках свистит непогода, да где-то рядом мокнет под косым дождем полоска чахлой ржи... В стороне от проезжей дороги затерялась небольшая деревенька. Покосившаяся избушка «на курьих ножках», у которой вместо крыши худое решето из прелой соломы. Надо бы беднее, да нельзя». Образы параллельно воплощались Рыбченковым в пластике и в слове: «Полей пришибленных распаханные бредни, /Туманом мерзлым давят сны... / За дальние кусты уносит ветер / Унывный скрип соломенной души...».

После окончания ВХуТЕМАСа Рыбченков устроился учителем рисования сразу в три школы в разных концах Москвы. Много перемещаясь по Москве, он делал наброски ее улиц. Показанные на выставках группы «РОСТ» (1928—1929) и Третьей выставке Ассоциации графиков при Доме печати (1928), они привлекли внимание В.Милашевского, Н.Кузьмина, Д.Дарана, которые пригласили Рыбченкова в группу «Тринадцать», и он стал неизменным участником ее выставок (1929—1931). Об одном из принципов «Тринадцати» он говорил: «В работе над рисунком, кроме традиционных: кисть, стальное перо, карандаш — смелее используйте то, что часто лежит под рукой: гусиное перо, прутик из веника, веточка черемухи или ольхи, спичка и даже окурок». Видимо, окурком, обмакнутым в тушь, сделан рисунок «На Тверском бульваре» (ГМИИ им. А.С.Пушкина, 1928; 24x32). На скамейках старинного бульвара вольготно растянулись пролетарии, а урна похожа на сплющенный окурок. В книге А.Крученых «Апокалипсис в русской литературе» (с автографом «Б.Рыбченков/29»; М., 1923, с.35) художник отчеркнул: «Хлебников пишет про улицу: «И из чугунного окурка /Твои Чайковский и мазурка». Лаконизм этого рисунка близок к гротеску. Можно представить, что думал его автор о диктатуре пролетариата.

С весны 1922 года художник жил на Вятской улице, недалеко от Савеловского вокзала: «В общей квартире деревянного дома о двух этажах занимали мы две комнатушки, из коих одна полутемная. Мастерской у меня тогда не было, работал на письменном столе. Именно здесь, в нелепо трудных условиях, написал я все лучшее тех лет. Как-то вдруг, невзначай открылось мне колдовское очарование московских застав и окраин. Неброская красота их тупиков, улочек и переулков бередила сердце и душу, надолго оседала в памяти. Не написать эту печально прекрасную реальность я уже не мог». Характерна для того периода акварель 1932 года из ГТГ, где изображен угол дощатого дома с покосившейся вывеской «Мостроп» (32x24). Корявые, колкие формы, шаткие вертикали, диссонирующие акценты цвета. Легкость акварельных касаний и тут же — темные провалы пятен. Пронзительная пластика ударов кисти, пера побуждает вглядываться в сиротливо разнесенные в пространстве проволочный изгиб фонаря и прутья чахлого деревца, ощутить прикосновение пустынного мира, где нет уютных углов и спокойной устроенности. Саженцы, которым не суждено стать деревьями, выглядят символами изначальной обреченности. Возможно, здесь есть перекличка с образами, культивировавшимися участниками литературного объединения «Перевал», зачарованными двуединой темой «праха» и «семян». Современность видится как безуютное бытие «на перевале», а лучшее будущее — как результат исторического слома: еще неизвестно, состоится ли. Скорее — нет. Реальность окружающего, воспринимаемая без покровов, предстает у Рыбченкова выпавшей в странные пустоты одиночества, в безлюдье и тревожно звенящую тишину вечерних или утренних состояний городского пейзажа.

С весны 1922 года художник жил на Вятской улице, недалеко от Савеловского вокзала: «В общей квартире деревянного дома о двух этажах занимали мы две комнатушки, из коих одна полутемная. Мастерской у меня тогда не было, работал на письменном столе. Именно здесь, в нелепо трудных условиях, написал я все лучшее тех лет. Как-то вдруг, невзначай открылось мне колдовское очарование московских застав и окраин. Неброская красота их тупиков, улочек и переулков бередила сердце и душу, надолго оседала в памяти. Не написать эту печально прекрасную реальность я уже не мог». Характерна для того периода акварель 1932 года из ГТГ, где изображен угол дощатого дома с покосившейся вывеской «Мостроп» (32x24). Корявые, колкие формы, шаткие вертикали, диссонирующие акценты цвета. Легкость акварельных касаний и тут же — темные провалы пятен. Пронзительная пластика ударов кисти, пера побуждает вглядываться в сиротливо разнесенные в пространстве проволочный изгиб фонаря и прутья чахлого деревца, ощутить прикосновение пустынного мира, где нет уютных углов и спокойной устроенности. Саженцы, которым не суждено стать деревьями, выглядят символами изначальной обреченности. Возможно, здесь есть перекличка с образами, культивировавшимися участниками литературного объединения «Перевал», зачарованными двуединой темой «праха» и «семян». Современность видится как безуютное бытие «на перевале», а лучшее будущее — как результат исторического слома: еще неизвестно, состоится ли. Скорее — нет. Реальность окружающего, воспринимаемая без покровов, предстает у Рыбченкова выпавшей в странные пустоты одиночества, в безлюдье и тревожно звенящую тишину вечерних или утренних состояний городского пейзажа.

Критик Осип Бескин отмечал: «Путь Рыбченкова, казалось бы, неуклонно вел его к формалистическому тупику. Его мягкий лирический темперамент осваивал мир как какое-то печальное элегическое, безотрадное видение, как фантасмагорию. Пустынные улицы с домами-призраками, пейзажи унылых коричневых пространств земли с одинокими условно решенными деревьями, закоулки старой Москвы с покосившейся вывеской «дровяной склад», московская площадь (условно московская, ибо она могла быть приписана любому «покинутому» городу), которую пересекают две-три фигурки манекенов-людей, таким представлялся нам Рыбченков» (Выставка произведений художников Ф.К.Лехт и Б.Ф.Рыбченкова. М., 1935, с. 3). Динамика живописной формы в пейзажах Рыбченкова начала 1930-х годов зачастую проникнута тревожностью эмоциональных подтекстов. В работе «Москва. В центре» (1932, холст, масло; 64,5x75. ГТГ), где над улицей на проволоке повис дорожный знак, само композиционное равновесие держится «на ниточке». Дом-буфер, затиснутый в центре неприветливого пейзажа, выявляет скрытое напряжение. А темное пятно под глухой стеной слева, напоминающее провал, еще больше усиливает ощущение зыбкости того, что воспринимается как почва, основа равновесия.

Критик Осип Бескин отмечал: «Путь Рыбченкова, казалось бы, неуклонно вел его к формалистическому тупику. Его мягкий лирический темперамент осваивал мир как какое-то печальное элегическое, безотрадное видение, как фантасмагорию. Пустынные улицы с домами-призраками, пейзажи унылых коричневых пространств земли с одинокими условно решенными деревьями, закоулки старой Москвы с покосившейся вывеской «дровяной склад», московская площадь (условно московская, ибо она могла быть приписана любому «покинутому» городу), которую пересекают две-три фигурки манекенов-людей, таким представлялся нам Рыбченков» (Выставка произведений художников Ф.К.Лехт и Б.Ф.Рыбченкова. М., 1935, с. 3). Динамика живописной формы в пейзажах Рыбченкова начала 1930-х годов зачастую проникнута тревожностью эмоциональных подтекстов. В работе «Москва. В центре» (1932, холст, масло; 64,5x75. ГТГ), где над улицей на проволоке повис дорожный знак, само композиционное равновесие держится «на ниточке». Дом-буфер, затиснутый в центре неприветливого пейзажа, выявляет скрытое напряжение. А темное пятно под глухой стеной слева, напоминающее провал, еще больше усиливает ощущение зыбкости того, что воспринимается как почва, основа равновесия.

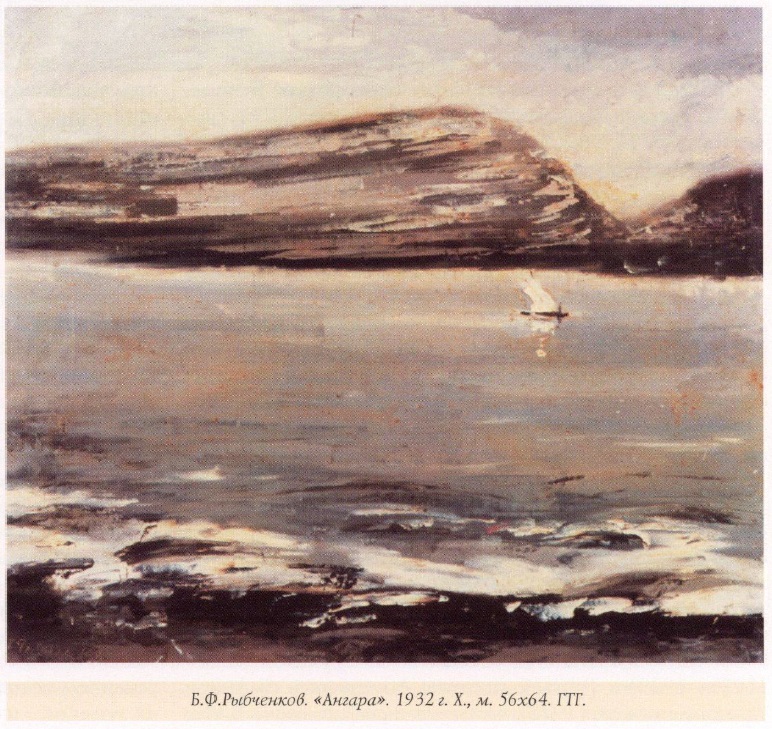

В 1931 году по командировке Всекохудожника Рыбченков отправился в Бурято-Монголию, где сделал 30 акварелей (местонахождение их неизвестно). А в 1932—1933 годах, уже в Москве, написал несколько картин по этим впечатлениям. «Ангара» и «Бурятия. Пейзаж с горой» (обе — 1932; 56x64. ГТГ), с их тугой поверхностью сглаженных мастихином красочных сплавов, близки алтайским пейзажам Древина и Удальцовой. Абрам Эфрос отмечал замечательную тонкость техники Рыбченкова, считая его «французом» по живописной культуре: «Это, бесспорно, врожденный колорист: его кисть любит нюансы, варьирующиеся до бесконечности. Он не резок, но точен. Он приготовляет свои краски на палитре и накладывает их легкими пластами» (A.Efross. Deux peintress (Два живописца. Рыбченков и Шегаль). — «Бе Journal de Moscou», 1935, № 25 (60), с. 4). Сравнивая Рыбченкова с Древиным и Удальцовой, «истовыми и культурными техниками живописи», выставившими «суммарные формулы условных очертаний природы, именуемые «Алтайскими пейзажами», критик писал: «Дело не в их широкой манере и не в серо-желтой тональности. Ведь вот Рыбченков, человек их склада, но совсем не их зрения, умеет сохранить те же живописные приемы, и вместе с тем дать ряд московских видов,

В 1931 году по командировке Всекохудожника Рыбченков отправился в Бурято-Монголию, где сделал 30 акварелей (местонахождение их неизвестно). А в 1932—1933 годах, уже в Москве, написал несколько картин по этим впечатлениям. «Ангара» и «Бурятия. Пейзаж с горой» (обе — 1932; 56x64. ГТГ), с их тугой поверхностью сглаженных мастихином красочных сплавов, близки алтайским пейзажам Древина и Удальцовой. Абрам Эфрос отмечал замечательную тонкость техники Рыбченкова, считая его «французом» по живописной культуре: «Это, бесспорно, врожденный колорист: его кисть любит нюансы, варьирующиеся до бесконечности. Он не резок, но точен. Он приготовляет свои краски на палитре и накладывает их легкими пластами» (A.Efross. Deux peintress (Два живописца. Рыбченков и Шегаль). — «Бе Journal de Moscou», 1935, № 25 (60), с. 4). Сравнивая Рыбченкова с Древиным и Удальцовой, «истовыми и культурными техниками живописи», выставившими «суммарные формулы условных очертаний природы, именуемые «Алтайскими пейзажами», критик писал: «Дело не в их широкой манере и не в серо-желтой тональности. Ведь вот Рыбченков, человек их склада, но совсем не их зрения, умеет сохранить те же живописные приемы, и вместе с тем дать ряд московских видов,  которые смотрятся с живым вниманием; они смотрятся так столько же потому, что это — хорошая живопись, сколько и потому, что это доступное для каждого зрителя отражение действительности» (А.Эфрос. «Вчера — сегодня — завтра». — «Искусство», 1933, № 6, с. 41-42). Н.М.Щекотов в статье «Выставка «Художники РСФСР за 15 лет», завершая раздел о «формалистически работающих художниках», писал: «Даже Древин, Удальцова и Рыбченков в какой-то мере сдвигаются и начинают «портить» свои формалистические установки внесением реалистических черт» («Искусство», 1933, № 4, с.100).

которые смотрятся с живым вниманием; они смотрятся так столько же потому, что это — хорошая живопись, сколько и потому, что это доступное для каждого зрителя отражение действительности» (А.Эфрос. «Вчера — сегодня — завтра». — «Искусство», 1933, № 6, с. 41-42). Н.М.Щекотов в статье «Выставка «Художники РСФСР за 15 лет», завершая раздел о «формалистически работающих художниках», писал: «Даже Древин, Удальцова и Рыбченков в какой-то мере сдвигаются и начинают «портить» свои формалистические установки внесением реалистических черт» («Искусство», 1933, № 4, с.100).

В московских пейзажах 1934 года Рыбченков перешел от приема пластической деформации в изображении архитектуры к правильному ее перспективному построению. Временами перспективная сухость словно  боролась с живописностью, как, например, в пейзаже «Москва. Тверская улица. Летний день» (1934, холст, масло; 88x73. ГТГ). Он соткан из множества оттенков чистого цвета: розовых, желтых, синих, дымчато-серых. Но до сих пор не было известно, что картина в нынешнем виде — лишь фрагмент обрезанного художником холста. На фотографии 1930-х годов из архива художника видна не сохранившаяся часть пейзажа с детально изображенной в перспективном сокращении стеной дома слева, доминировавшей в картине, и небом, которое было значительно выше. Рисуночная четкость архитектуры не увязалась с воздушной глубиной улицы, построенной на ускользающих нюансах.

боролась с живописностью, как, например, в пейзаже «Москва. Тверская улица. Летний день» (1934, холст, масло; 88x73. ГТГ). Он соткан из множества оттенков чистого цвета: розовых, желтых, синих, дымчато-серых. Но до сих пор не было известно, что картина в нынешнем виде — лишь фрагмент обрезанного художником холста. На фотографии 1930-х годов из архива художника видна не сохранившаяся часть пейзажа с детально изображенной в перспективном сокращении стеной дома слева, доминировавшей в картине, и небом, которое было значительно выше. Рисуночная четкость архитектуры не увязалась с воздушной глубиной улицы, построенной на ускользающих нюансах.

Первая персональная выставка Рыбченкова открылась весной 1934 года в клубе имени Авиахима, расколагавшемся на углу бывшей Ямской улицы и бывшего Ленинградского шоссе. «Казалось бы, от центра недалеко, a зрителей нет, — вспоминал Борис Федорович. — Клуб работает по вечерам. Вход по пропускам. Если же по билетам, то только в кинозал на Игоря Ильинского, Мэри Пикфорд и других героев кинопроката. Любителям экрана до развешанных здесь картин интереса нет. Пусть себе висят. Сегодня одни, завтра другие. Наплевать, в общем». Художник показал работы 1925—1933 годов: 30 пейзажей маслом, 6 акварелей, 8 иллюстративных циклов, в том числе иллюстрации к «Братьям Карамазовым» Достоевского, в 1932 году экспонировавшиеся на выставке иллюстраций к произведениям Достоевского в Нью-Йорке (1932, бумага, тушь, перо, 20 листов, не изданы, частично находятся в Музее-квартире Достоевского в Москве). После закрытия выставки в «Вечерней Москве» вышла статья А.Кута «Не видно человека», где критиковалось безлюдье на пейзажах Рыбченкова. Как не без юмора заметил Борис Федорович, вскоре он получил от издательства «Московское Товарищество Писателей» предложение проиллюстрировать поэтическую драму Ильи Сельвинского «Умка — белый медведь».

В иллюстрации Рыбченков работал много, причем в тот период, когда ироничные вольности кисти и пера еще проскальзывали сквозь цензуру. В 1934 в том же издательстве «МТП» вышла книга Феоктиста Березовского «Бабьи тропы» с 16 иллюстрациями Рыбченкова (1933, бумага, черная акварель, уничтожены автором). В одном из эпизодов мужики и бабы таежной деревни Белокудриной рассматривают портрет Ленина: «Скажи на милость, лысый-то како-о-й... Как есть покойный мельник Авдей Максимыч...». На одной из иллюстраций, где крестьяне пишут петицию — «отменить царя-антихриста», присутствует этот лысый мельник Козулин. Рыбченков едко, почти карикатурно обыграл его сходство с Лениным.

Интересна иллюстрация к рассказу Бориса Пильняка «Тульская литература» (журнал «30 дней», 1936, № 3, с. 3—6). В этом произведении Пильняка, вскоре репрессированного, затронута тема парадоксальности лжи. Рассказывается житейская история об инженере-геологе, уехавшем в командировку на Памир, и его оставшейся в Москве жене. Вскоре другой заслонил мужа, который «поблек в ее памяти, — и тем длиннее и ласковее, и нежнее писала она мужу письма на Памир о страшнейшем своем одиночестве в многочеловекой Москве». И у мужа была «необыкновенная горная любовь, которая затмила все бывшее раньше», но и он писал длинные и нежные письма жене. «Они лгали, связывая друг друга больше, несравненно больше, чем они могли бы связать себя своей правдой, которая должна была б их развязать». Рассказ ведется от имени посетившего Пильняка писателя Павла Сухотина, племянника Льва Толстого. Резюме автора достаточно неожиданно объединяет разные вещи: геология является праматерью металлургии, Лев Толстой, оказывается, похоронен в шлаке первого российского металлургического завода, и «сухотинская «мораль лжи» так же закономерна, как могила Толстого-классика — в шлаке...». Рыбченков считал, что иллюстрировать надо не сюжет, а подтекст литературного произведения. И он по-своему трактует проявившуюся в свойственном Пильняку языке полумистических намеков мысль о том, что ложь бывает разная. Со стилистикой Пильняка тонко согласуется найденный Рыбченковым изобразительный прием, когда из неясной штриховки возникает некая тень, которая будит определенные ассоциации (ложь пребывает во мраке, в тени). Герои рассказа изображены на фоне Кремля, который никак не фигурирует в тексте. Тень, образованная косой штриховкой фона, медальным профилем ложится от фигуры инженера на Кремль. Причем если мужчина гладко выбрит, то в контурах тени заметны усы (уж не намек ли на «кремлевского горца»?). В любом случае Рыбченков проецирует заданную тему на Кремль, создает свой ракурс «морали лжи».

Интересна иллюстрация к рассказу Бориса Пильняка «Тульская литература» (журнал «30 дней», 1936, № 3, с. 3—6). В этом произведении Пильняка, вскоре репрессированного, затронута тема парадоксальности лжи. Рассказывается житейская история об инженере-геологе, уехавшем в командировку на Памир, и его оставшейся в Москве жене. Вскоре другой заслонил мужа, который «поблек в ее памяти, — и тем длиннее и ласковее, и нежнее писала она мужу письма на Памир о страшнейшем своем одиночестве в многочеловекой Москве». И у мужа была «необыкновенная горная любовь, которая затмила все бывшее раньше», но и он писал длинные и нежные письма жене. «Они лгали, связывая друг друга больше, несравненно больше, чем они могли бы связать себя своей правдой, которая должна была б их развязать». Рассказ ведется от имени посетившего Пильняка писателя Павла Сухотина, племянника Льва Толстого. Резюме автора достаточно неожиданно объединяет разные вещи: геология является праматерью металлургии, Лев Толстой, оказывается, похоронен в шлаке первого российского металлургического завода, и «сухотинская «мораль лжи» так же закономерна, как могила Толстого-классика — в шлаке...». Рыбченков считал, что иллюстрировать надо не сюжет, а подтекст литературного произведения. И он по-своему трактует проявившуюся в свойственном Пильняку языке полумистических намеков мысль о том, что ложь бывает разная. Со стилистикой Пильняка тонко согласуется найденный Рыбченковым изобразительный прием, когда из неясной штриховки возникает некая тень, которая будит определенные ассоциации (ложь пребывает во мраке, в тени). Герои рассказа изображены на фоне Кремля, который никак не фигурирует в тексте. Тень, образованная косой штриховкой фона, медальным профилем ложится от фигуры инженера на Кремль. Причем если мужчина гладко выбрит, то в контурах тени заметны усы (уж не намек ли на «кремлевского горца»?). В любом случае Рыбченков проецирует заданную тему на Кремль, создает свой ракурс «морали лжи».

В 1937—1938 годах, когда Рыбченков писал свою лишенную слащавого привкуса крымскую сюиту, его не раз посещала беспощадная мысль о том, что «сейчас, в эпоху «России, кровью умытой», доказывать своими мастеровитыми этюдами, что «мир прекрасен» — это почти святотатство».

Одной из лучших работ этого периода стал пейзаж «У Кремля в непогоду» (1937, холст, масло; 65x76. Закарпатский художественый музей, Ужгород). В апреле 1938 года, чтобы покрыть задолженность по контрактации товариществу Всекохудожник, Рыбченков был вынужден предложить эту картину художественному совету, возглавлял который Б.В.Иогансон. «Худсовет в молчании, — вспоминал Борис Федорович. Вдруг истошный крик Иогансона: «Убрать, просмотру не подлежит! Вы что, не понимаете, что изображать святыню пролетариата Кремль на таком небе, это контрреволюция!». «А, собственно, почему? — спросил Рыбченков. — Разве Кремль обязательно надо писать на голубеньком небе?». Эту картину с ее живописно хмурым небом он считал явно состоявшейся и в апреле 1940 показал на своей второй персональной выставке в Москве. Выставку открывал С.В.Герасимов, а художник и реставратор Василий Яковлев разразился статьей в газете «Советское искусство», где писал: «Везде он крепкий, искренний живописец. Вещи его лишены всякой крикливой красивости, богаты и разнообразны по фактуре... Превосходный техник, он умеет в самой скучной на первый взгляд натуре отыскать присущую ей прелесть». В один из рабочих дней на выставку пришли ценившая живопись Рыбченкова дочь Серова, Ольга Валентиновна, и Михаил Васильевич Нестеров. Борис Федорович вспоминал: «Закончив осмотр, Нестеров круто повернулся ко мне, негромко, но четко сказал: «Великолепно. Поздравляю. Такими работами, особенно пейзажем «У Кремля», гордиться можете. Чтобы так писать, кроме таланта и мастерства, еще что-то надо иметь. Берегите это «что-то», оно как озарение, свыше», — и он положил свои еще крепкие руки на мои плечи... На следующий день Государственная закупочная комиссия приобрела мои пейзажи «Весна в Смоленске» и «У Кремля в непогоду» и передала их Третьяковской галерее на сохранение. В 1949 году их сослали: «Весну в Смоленске» — в Екатеринбург, почему-то переименованный в Свердловск, а «У Кремля в непогоду» — в Закарпатье, в Ужгород, как говорится, «с глаз долой — из сердца вон» (Б.Рыбченков. «В непогоду». — «Московский художник», 31 июля 1992, с.4; 7 августа 1992, с.4).

Одной из лучших работ этого периода стал пейзаж «У Кремля в непогоду» (1937, холст, масло; 65x76. Закарпатский художественый музей, Ужгород). В апреле 1938 года, чтобы покрыть задолженность по контрактации товариществу Всекохудожник, Рыбченков был вынужден предложить эту картину художественному совету, возглавлял который Б.В.Иогансон. «Худсовет в молчании, — вспоминал Борис Федорович. Вдруг истошный крик Иогансона: «Убрать, просмотру не подлежит! Вы что, не понимаете, что изображать святыню пролетариата Кремль на таком небе, это контрреволюция!». «А, собственно, почему? — спросил Рыбченков. — Разве Кремль обязательно надо писать на голубеньком небе?». Эту картину с ее живописно хмурым небом он считал явно состоявшейся и в апреле 1940 показал на своей второй персональной выставке в Москве. Выставку открывал С.В.Герасимов, а художник и реставратор Василий Яковлев разразился статьей в газете «Советское искусство», где писал: «Везде он крепкий, искренний живописец. Вещи его лишены всякой крикливой красивости, богаты и разнообразны по фактуре... Превосходный техник, он умеет в самой скучной на первый взгляд натуре отыскать присущую ей прелесть». В один из рабочих дней на выставку пришли ценившая живопись Рыбченкова дочь Серова, Ольга Валентиновна, и Михаил Васильевич Нестеров. Борис Федорович вспоминал: «Закончив осмотр, Нестеров круто повернулся ко мне, негромко, но четко сказал: «Великолепно. Поздравляю. Такими работами, особенно пейзажем «У Кремля», гордиться можете. Чтобы так писать, кроме таланта и мастерства, еще что-то надо иметь. Берегите это «что-то», оно как озарение, свыше», — и он положил свои еще крепкие руки на мои плечи... На следующий день Государственная закупочная комиссия приобрела мои пейзажи «Весна в Смоленске» и «У Кремля в непогоду» и передала их Третьяковской галерее на сохранение. В 1949 году их сослали: «Весну в Смоленске» — в Екатеринбург, почему-то переименованный в Свердловск, а «У Кремля в непогоду» — в Закарпатье, в Ужгород, как говорится, «с глаз долой — из сердца вон» (Б.Рыбченков. «В непогоду». — «Московский художник», 31 июля 1992, с.4; 7 августа 1992, с.4).

Эта выставка дала художнику и повод для раздумий: не поступился ли он в своем возврате к традиционализму тем, что, казалось, было доступно только ему. Ведь в начале 1930-х Рыбченков достиг действительно многого в отношении эмоционально-психологической напряженности образов и столь же непредсказуемой остроты их воплощения. «Осень 1940 года, — вспоминал он. — На душе пасмурно, оснований для этого предостаточно: в апреле открылась моя выставка в Доме печати на Никитском бульваре. Несмотря на отдельные удачи, «погоды» она не сделала. То, что могло бы стать событием: «Прогулка», «Одинокая», «Трое под часами», «Бутырская застава», «Ангара» и другие не менее острые полотна — пылились у меня дома в закутках коммунальной квартиры на Вятской улице». Вместе с тем, Рыбченков понимал, что нельзя писать одним и тем же приемом «Одинокую» 1932 года (ГТГ) и картину 1937 года «Тревога», изображавшую учения морской авиации в Севастополе (не сохранилась), хотя и там, и здесь просматриваются беспокойство, напряженность ожидаемого. Слишком разный «воздух времени», как говорил Стендаль.

В статье «Выставка четырех», опубликованной в газете «Литература и искусство» 13 ноября 1943 года, искусствовед и художник Александр Ромм писал: «Уже на персональной выставке, состоявшейся незадолго до войны, намечалось стремление Рыбченкова к преодолению графизма и плоскостного понимания цвета. Это удавалось ему скорее в небольших работах, чем в крупных архитектурных пейзажах... Он напряженно добивается свободы живописного исполнения, воздушности и глубины и в ряде вещей достигает этого» — таковы «овеянные интимной поэзией некоторые пейзажные этюды («Весна в Смоленске» и др.)». Удачен этюд «Куоккала. Пенаты. Поздняя весна» (1941, картон, масло; 11,6x16,6. Частное собрание) — «стена» зарослей елей, кустарников и тощих березок.

Тонко обыгрывается насыщенность фактуры пастозной кладки небольших мазков щетинной кисти. Поразительна плотность сгущения множественных оттенков, объединенных общей золотистой тональностью, — вишнево-коричневых, медово-охристых, рыжеватых, розово-красных, зеленых, серых. Калейдоскопичность мазков, ложащихся свободно, с разной, но преимущественно высокой рельефностью, делает осязаемой динамику весеннего роста. Она переполняет камерное пространство этюда, идет на крещендо. Само первородное единство пробуждающейся природы предстает в глубинном «шевелении» фактуры.

Тонко обыгрывается насыщенность фактуры пастозной кладки небольших мазков щетинной кисти. Поразительна плотность сгущения множественных оттенков, объединенных общей золотистой тональностью, — вишнево-коричневых, медово-охристых, рыжеватых, розово-красных, зеленых, серых. Калейдоскопичность мазков, ложащихся свободно, с разной, но преимущественно высокой рельефностью, делает осязаемой динамику весеннего роста. Она переполняет камерное пространство этюда, идет на крещендо. Само первородное единство пробуждающейся природы предстает в глубинном «шевелении» фактуры.

Благотворность эмоциональных соприкосновений с природой передана в живописи Рыбченкова как интимное переживание. В картине «Низовье Волги» (1957, холст, масло; 62x102. Смоленский музей изобразительных искусств) воплощена музыкальность впечатления: «Обесцвеченное светло-голубое небо. Выжженные солнцем бело-желтые пески. Серая, тусклая зелень кустарников в местах, что поближе к воде. Широко раскинулась Волга в своем нижнем плесе, от Каменного Яра до Астрахани. Вокруг бескрайние калмыцкие степи, спекшиеся солончаки. Зной, тишина. Плывешь по Волге и кажется, будто слышишь удивительную в своей восточной орнаментальности, терпкую мелодию музыки «Болеро» Равеля. И кажется еще, что нет у тебя сил одолеть колдовское наваждение этой дурманящей тишины». Этюд «На Волге. Утро» (1965, картон, масло; 12x17,6. Частное собрание), написанный с палубы теплохода «Степан Разин», композиционно близок этой картине. Особый изыск есть в простоте соединения двух плоскостей этюда — полоски неба и воды. Небо вибрирует пастозными перепадами «мозаичных» вкраплений белил. Река написана в более тонком рельефе ложащихся в одном слое, слегка изогнутых мазков, которыми поймано движение водной глади. Осязаемая фактура голубой полоски дальнего берега и «пластилиновая» корпусность песчаных отмелей добавляют свои нюансы в ощущение воздушной световой «лепки» пространства.

Художник пишет без подмалевка, обыгрывая светоизлуча- емость белого грунта, создавая эффект «белого на белом». Замечательно выделен матовый отсвет неба, который ложится на поверхность воды. Он настолько легкий, что в природе его обычно не замечаешь. Лаконичный удар кисти — белый мазок бакена — подчеркивает жемчужное свечение утреннего волжского пейзажа. Контур бакена намечен жидким ультрамарином — лессировочной краской. Оставленный видимым, такой подготовительный рисунок помогает передать воздушность. В той же поездке написан другой «белый» этюд — «На Дону. Притихло» (1965; 12x17,4; картон, масло. Частное собрание), не менее интересный тонкостью своих тональных и цветовых градаций.

Художник пишет без подмалевка, обыгрывая светоизлуча- емость белого грунта, создавая эффект «белого на белом». Замечательно выделен матовый отсвет неба, который ложится на поверхность воды. Он настолько легкий, что в природе его обычно не замечаешь. Лаконичный удар кисти — белый мазок бакена — подчеркивает жемчужное свечение утреннего волжского пейзажа. Контур бакена намечен жидким ультрамарином — лессировочной краской. Оставленный видимым, такой подготовительный рисунок помогает передать воздушность. В той же поездке написан другой «белый» этюд — «На Дону. Притихло» (1965; 12x17,4; картон, масло. Частное собрание), не менее интересный тонкостью своих тональных и цветовых градаций.

Для детальной манеры Рыбченкова 1970-х характерны два рисунка, изображающие фонтан на Пушкинской площади (1977, бумага, фломастер, оба — 10x15. Частное собрание). Памятник, фонтан и дома в обоих случаях изображены с одной и той же точки зрения, абсолютно в тех же пропорциях. Но вместе с тем, сравнивая рисунки, нельзя найти ни одной совпадающей линии, черточки, точки. Слегка изменилось освещение, фонтан под легким ветром бьет иначе — и переменилась вся многопредметная «карта» видимого. Единственный островок статики здесь — памятник Пушкину. Он, словно размышляя, застыл у кромки потока, в который «нельзя стать дважды».

Для детальной манеры Рыбченкова 1970-х характерны два рисунка, изображающие фонтан на Пушкинской площади (1977, бумага, фломастер, оба — 10x15. Частное собрание). Памятник, фонтан и дома в обоих случаях изображены с одной и той же точки зрения, абсолютно в тех же пропорциях. Но вместе с тем, сравнивая рисунки, нельзя найти ни одной совпадающей линии, черточки, точки. Слегка изменилось освещение, фонтан под легким ветром бьет иначе — и переменилась вся многопредметная «карта» видимого. Единственный островок статики здесь — памятник Пушкину. Он, словно размышляя, застыл у кромки потока, в который «нельзя стать дважды».

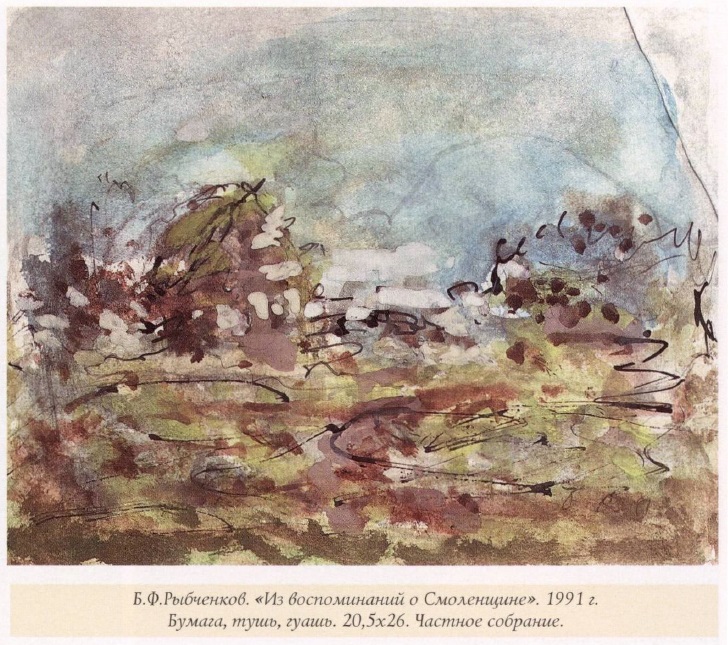

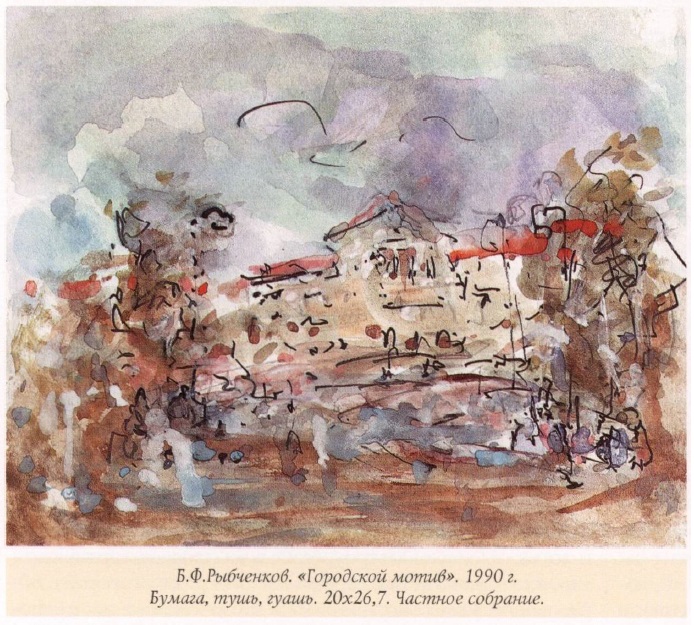

В 1981 году Рыбченков почти полностью потерял зрение, но вернулся к творчеству. Живописная свобода его «незрячих» гуашей  граничит с воображением. Те свойства живописности, которые есть, например, в этюде «Куок- кала» (1941), незрячесть подвела к порогу бездонности живописной фактуры. Как никогда оправдались слова Эфроса, сказанные о Рыбченкове в 1935 году: «Эмоция для него более благотворна, чем неподвижность, покоившаяся на его прежних успехах». Потеря зрения изменила его взаимоотношения с пространством и временем. В «незрячих» работах эмоциональный темп кисти, пера, кажущаяся незавершенность их лаконичных касаний, проникновенность цвета создают временное измерение, которое раскрывается не в линейности, а в ситуации зрительного впечатления-аффекта. Время здесь подобно пронизывающей вспышке. Работает то, что Станиславский называл «аффективной памятью», фиксирующей не само событие в его антураже, а то, что переживала при этом событии душа. Сравним акварель 1966 года «Москва. Светлый вечер» (22x43. Шушенская картинная галерея) с гуашью «Вечерний мотив» (1990—1993; 20x26. Частное собрание). В обеих работах изображена развилка Волоколамского шоссе и Ленинградского проспекта. В первой из них вечернее небо написано вертикальными рядами мазков, осветляющихся к горизонту. Близкий прием есть и в «незрячей» гуаши. Но в акварели 1966 года показана предметная обособленность форм, покоящихся в пространстве. Тогда как пространство «незрячей» работы вовлекает, его динамику ощущаешь физически. Нет ни одного элемента ее фактуры, который не был бы, как песчинка, затянут в зыбучую яму изменчивой темноты неба. В их хаотично дробящейся, ускользающей множественности теряется определенность меры и числа. Лишь «воздух» в плотно сгущенных оттенках играет красками ночи. В россыпи цветовых пятен угадывается поток машин, уносимый к замыкающей перспективу высотке Гидропроекта, которая почти сливается с небом. В громоздящихся пятнах, многочисленных смывах, своевольно пересекаемых рядами мазков, мерцают, мелодично перекликаются вспышки цвета, пульсируют сквозные ритмы. Очень достоверно переданы раскрепощающее чувство необычности, таинственность позднего вечера. Парадоксально, но непредсказуемая, хаотичная упорядоченность фактуры оказывается ближе к достоверности непосредственного впечатления, чем просчитанность приемов живописи. Стихийная изменчивость фактурных комбинаций в «незрячей» работе сродни изменчивости значений символа. Натура утратила над незрячим художником свою власть. Язык, близкий абстракции, непреднамеренно вошел в его творчество, органично соединившись с практикой традиционного мастерства. Эмоциональность, свобода живописи обернулись глубиной иных символов и знаков. Но это уже особая тема.

граничит с воображением. Те свойства живописности, которые есть, например, в этюде «Куок- кала» (1941), незрячесть подвела к порогу бездонности живописной фактуры. Как никогда оправдались слова Эфроса, сказанные о Рыбченкове в 1935 году: «Эмоция для него более благотворна, чем неподвижность, покоившаяся на его прежних успехах». Потеря зрения изменила его взаимоотношения с пространством и временем. В «незрячих» работах эмоциональный темп кисти, пера, кажущаяся незавершенность их лаконичных касаний, проникновенность цвета создают временное измерение, которое раскрывается не в линейности, а в ситуации зрительного впечатления-аффекта. Время здесь подобно пронизывающей вспышке. Работает то, что Станиславский называл «аффективной памятью», фиксирующей не само событие в его антураже, а то, что переживала при этом событии душа. Сравним акварель 1966 года «Москва. Светлый вечер» (22x43. Шушенская картинная галерея) с гуашью «Вечерний мотив» (1990—1993; 20x26. Частное собрание). В обеих работах изображена развилка Волоколамского шоссе и Ленинградского проспекта. В первой из них вечернее небо написано вертикальными рядами мазков, осветляющихся к горизонту. Близкий прием есть и в «незрячей» гуаши. Но в акварели 1966 года показана предметная обособленность форм, покоящихся в пространстве. Тогда как пространство «незрячей» работы вовлекает, его динамику ощущаешь физически. Нет ни одного элемента ее фактуры, который не был бы, как песчинка, затянут в зыбучую яму изменчивой темноты неба. В их хаотично дробящейся, ускользающей множественности теряется определенность меры и числа. Лишь «воздух» в плотно сгущенных оттенках играет красками ночи. В россыпи цветовых пятен угадывается поток машин, уносимый к замыкающей перспективу высотке Гидропроекта, которая почти сливается с небом. В громоздящихся пятнах, многочисленных смывах, своевольно пересекаемых рядами мазков, мерцают, мелодично перекликаются вспышки цвета, пульсируют сквозные ритмы. Очень достоверно переданы раскрепощающее чувство необычности, таинственность позднего вечера. Парадоксально, но непредсказуемая, хаотичная упорядоченность фактуры оказывается ближе к достоверности непосредственного впечатления, чем просчитанность приемов живописи. Стихийная изменчивость фактурных комбинаций в «незрячей» работе сродни изменчивости значений символа. Натура утратила над незрячим художником свою власть. Язык, близкий абстракции, непреднамеренно вошел в его творчество, органично соединившись с практикой традиционного мастерства. Эмоциональность, свобода живописи обернулись глубиной иных символов и знаков. Но это уже особая тема.

Сергей КОЧКИН

Иллюстрации предоставлены автором.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 52 (ноябрь 2007), стр.76