(1917-1920)

Приступая к управлению сибирским регионом, правительство А.В. Колчака обнаружило полное расстройство денежного обращения. С одной стороны, денежных знаков катастрофически не хватало, с другой — они били чрезвычайно разнообразны.

Так, кроме «романовских» (Государственных кредитных билетов, выпущенных царским правительством), керенских (выпущенных Временным правительством), таких суррогатов, как облигации Займа Свободы, купоны государственных процентных бумаг (имевших хождение как денежные знаки), в обращении также находились деньги местного изготовления — чеки банков, кредитные билеты, выпущенные большевистскими правительствами в Сибири (местные деньги называли «плохими» суррогатами) и т.д. Сложность ситуации усугублялась тем, что количество денег не поддавалось учету.

Так, кроме «романовских» (Государственных кредитных билетов, выпущенных царским правительством), керенских (выпущенных Временным правительством), таких суррогатов, как облигации Займа Свободы, купоны государственных процентных бумаг (имевших хождение как денежные знаки), в обращении также находились деньги местного изготовления — чеки банков, кредитные билеты, выпущенные большевистскими правительствами в Сибири (местные деньги называли «плохими» суррогатами) и т.д. Сложность ситуации усугублялась тем, что количество денег не поддавалось учету.

Министерством Финансов колчаковского правительства, возглавляемым И. Михайловым, была разработана денежная реформа, которая проводилась поэтапно. Для того чтобы устранить денежный голод и изъять из оборота «плохие» суррогаты денег, заменив их лучшими и легче поддающимися учету, правительство Колчака приняло решение печатать деньги в Омске. Прежде всего, это были краткосрочные обязательства Государственного Казначейства, «...имеющие хождение по нарицательной стоимости наравне с денежными знаками и подобно последним обязательны к приему в платежи как в казну, так и между частными лицами на неограниченную сумму», и казначейские знаки в виде купюр (илл. 1, 2).

Правительство Колчака широко использовало право эмиссии и выпускало огромное количество бумажных денежных знаков, пытаясь удовлетворить денежный голод. Такая эмиссионная политика вызвала крайнее обесценивание рубля. По мере того, как населению навязывались все новые и новые массы бумажной продукции, покупательная способность рубля падала, а вместе с ней падало и доверие к правительственным деньгам. Чрезмерный выпуск денежных знаков, а также прогрессирующая нехватка товаров привели к катастрофическому росту цен. Не способствовало авторитету сибирских рублей и установление лажей при их обмене. Под этим термином нужно понимать те суммы, которое население вынуждено было доплачивать за бумажные деньги старых выпусков. Так, лаж на «романовские» рубли доходил до 60%, а на «керенские» до 30%, что приводило к их исчезновению из обращения, поскольку их откладывали на «черный день», тем самым превращая в сокровища. Кроме того, курс сибирского рубля колебался в зависимости от политической конъюнктуры, то есть от соотношения большевистских и антибольшевистских сил.

На курс валют в известной степени влияло и качество денежных знаков. Сибирские деньги, напечатанные на плохой бумаге красками для крыш, односторонние, разного размера и цвета в зависимости от достоинства, не могли конкурировать с царскими рублями. Они очень быстро амортизировались, и население не желало нести убытки из-за их физического изнашивания. Вместе с тем техника изготовления этих знаков была настолько проста, что в обращение проникало огромное количество фальшивых денег.

Поэтому Министерство Финансов намеревалось допустить к обращению кредитные билеты, заказанные в США еще Временным правительством Керенского. История этих денежных знаков выглядит весьма запутанной.

Поэтому Министерство Финансов намеревалось допустить к обращению кредитные билеты, заказанные в США еще Временным правительством Керенского. История этих денежных знаков выглядит весьма запутанной.

Придя к власти, Временное правительство приступило к активной эмиссии бумажных денег. Кроме дореволюционных образцов, денег-марок и прочих, в обращение были выпущены деньги, декларировавшие экономическую и политическую платформу русской буржуазии: государственные кредитные билеты достоинством в 250 и 1000 рублей и разменные казначейские знаки («керенки») достоинством в 20 и 40 рублей. На этих денежных знаках появилась новая эмблематика: герб Временного правительства (двуглавый орел без царских регалий), изображение Таврического дворца, где помещалась Государственная Дума, и свастика — символ благополучия (илл. 3, 4). Кроме того, в правительстве обсуждались проекты выпусков новых видов денег «возрожденной России». Но этим планам не суждено было сбыться.

Развал и нестабильность в экономике страны, порожденные Первой мировой войной, отразились и на состоянии финансового хозяйства. Осуществить эмиссию, достаточную для удовлетворения все возраставших потребностей в деньгах, было невозможно. В спешке выпущенные знаки, например «керенки», не имели даже подписей, дат, номеров, что повлекло массовое появление фальшивок. Министерство иностранных дел обратилось к русским посольствам в Париже, Лондоне и Вашингтоне: «Благоволите конфиденциально выяснить возможность помещения и выполнения на монетных заводах заказов по изготовлению наших кредитных

Развал и нестабильность в экономике страны, порожденные Первой мировой войной, отразились и на состоянии финансового хозяйства. Осуществить эмиссию, достаточную для удовлетворения все возраставших потребностей в деньгах, было невозможно. В спешке выпущенные знаки, например «керенки», не имели даже подписей, дат, номеров, что повлекло массовое появление фальшивок. Министерство иностранных дел обратилось к русским посольствам в Париже, Лондоне и Вашингтоне: «Благоволите конфиденциально выяснить возможность помещения и выполнения на монетных заводах заказов по изготовлению наших кредитных

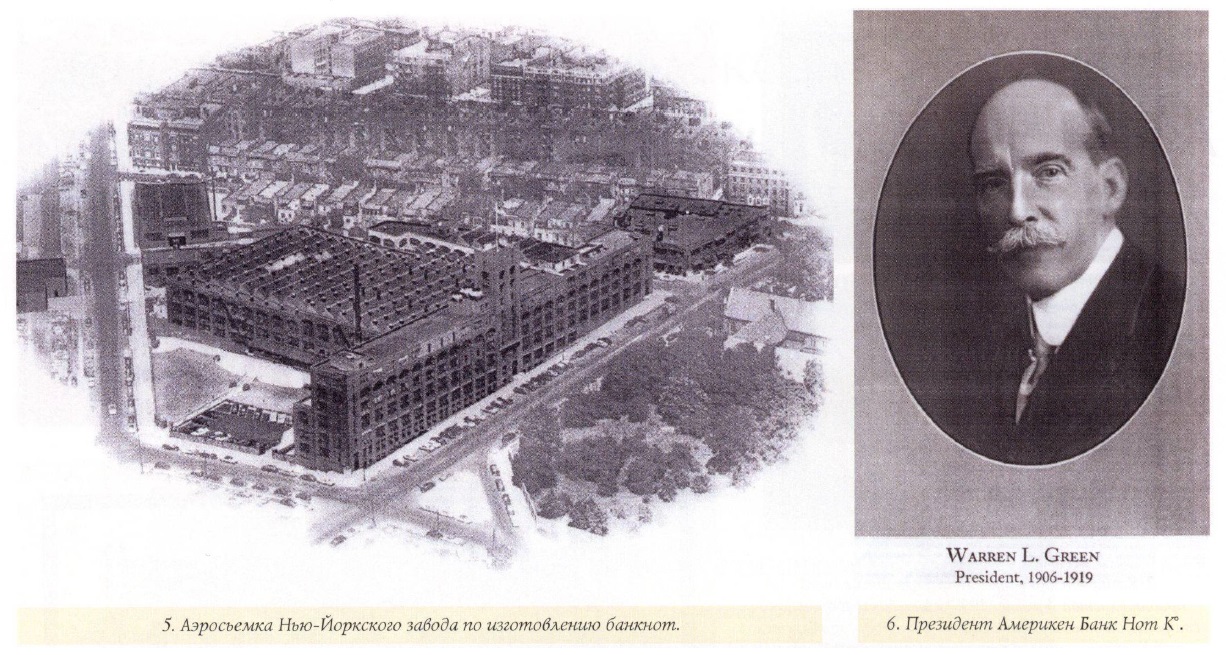

билетов». В результате переговоров согласие было получено от США. Наряду с кредитными билетами достоинством в 25, 50, 100, 250, 500, 1000 рублей был сделан заказ на бумажные полтинники, а также ценные бумаги — 5% обязательство Государственного казначейства в 5000 рублей и билеты в 200 рублей нарицательных Государственного внутреннего 4,5% выигрышного займа 1917 года пяти разрядов с купонами к ним (илл. 5, 6).

билетов». В результате переговоров согласие было получено от США. Наряду с кредитными билетами достоинством в 25, 50, 100, 250, 500, 1000 рублей был сделан заказ на бумажные полтинники, а также ценные бумаги — 5% обязательство Государственного казначейства в 5000 рублей и билеты в 200 рублей нарицательных Государственного внутреннего 4,5% выигрышного займа 1917 года пяти разрядов с купонами к ним (илл. 5, 6).

Приступая к выполнению заказа, Америкен Банк Нот К° испытывала особые затруднения в выборе моделей, так как не располагала в имевшихся у нее альбомах гравюрами с какими бы то ни было русскими рисунками. Изготовление же новых образцов гравюр потребовало бы не менее двух месяцев, что отдалило бы передачу кредитных билетов заказчику. Поэтому решили выбрать уже готовые рисунки, дополнить их русскими эмблемами —• гербом Временного правительства, изображением Государственной Думы и некоторыми другими деталями — куполом Исаакиевского собора, щитом и гербом Временного правительства и пр. (илл. 7).

После прихода к власти большевиков в октябре 1917 года в Вашингтоне состоялось совещание, в котором участвовали российский посол Б.А.Бахметьев, представитель Российского  Министерства Финансов В.И. Новицкий и финансовый агент С.А. Угет и где было решено продолжить выполнение заказа с сохранением подписи управляющего Государственным банком И. Шиповым и с датой «1918» год. Впоследствии, когда политический кризис в России затянулся, печатали лишь бланки кредитных билетов, то есть без наложения факсимиле подписей управляющего и кассира Государственного банка. К октябрю 1918 года изготовили около двух третей всего заказа.

Министерства Финансов В.И. Новицкий и финансовый агент С.А. Угет и где было решено продолжить выполнение заказа с сохранением подписи управляющего Государственным банком И. Шиповым и с датой «1918» год. Впоследствии, когда политический кризис в России затянулся, печатали лишь бланки кредитных билетов, то есть без наложения факсимиле подписей управляющего и кассира Государственного банка. К октябрю 1918 года изготовили около двух третей всего заказа.

В ноябре 1918 года власть в Сибири перешла к адмиралу Колчаку, объявленному «верховным правителем России». Министерство Финансов колчаковского правительства затребовало себе кредитные билеты, отпечатанные в США для России, заказанные Временным Российским правительством в 1917 году. На эти кредитные билеты, которые одним только техническим превосходством подняли бы доверие к правительству, собирались поэтапно обменять все ранее ходившие деньги. В дальнейшем на них предполагалось обменять различные денежные знаки, имевшие хождение в других регионах страны, по мере освобождения этих территорий от большевиков. Кредитные билеты американского изготовления должны были послужить основой будущей унифицированной национальной денежной системы России. Поэтому Омское правительство стремилось как можно скорее получить новую валюту в свое распоряжение. В ответ на телеграммы, посланные колчаковским Министерством Финансов в Вашингтон, оттуда сообщили, что принципиальное согласие американского правительства на вывоз отпечатанных денег во Владивосток получено. Однако во второй половине декабря 1918 года отправка неожиданно осложнилась. Финансовому агенту при российском посольстве С.А. Угету, которого пригласили к исполняющему обязанности Государственного секретаря Франку Полку, было заявлено, что с отправкой банкнот произошло недоразумение. Новая позиция американской стороны заключалась в том, что в разрешении русских финансовых проблем не менее США заинтересованы Англия и Франция, а поэтому выдача правительству Колчака банкнот может быть произведена только с учетом их мнения. В середине января 1919 года этот вопрос, благодаря хлопотам С.А. Угета, В.И. Новицкого, Б.А. Бахметьева, представлявшими интересы России за границей, решился положительно. Омское правительство, А.В. Колчак были для русского посольства в Вашингтоне воплощением законной власти. 15 января в телеграмме Вологодского, Председателя Совета Министров Омского правительства, указывалось об известии от французского правительства, что препятствий к выдаче денежных знаков нет. 15 февраля стало известно и о согласии Англии на передачу банкнот правительству Колчака.

31 июля 1919 года финансовый агент С.А. Угет получил телеграмму от Министра финансов Омского правительства с указанием на необходимость в дополнение к уже изготовленным в Америке кредитным билетам заказать еще денежные знаки 25-, 100-, 500-, 1000-рублевого достоинства на общую сумму 3 миллиарда 900 миллионов рублей. Немного позже был подписан контракт на изготовление 50- и 250-рублевых кредитных билетов. Всего, таким образом, по распоряжению Омского правительства были заказаны кредитные билеты на номинальную сумму 8,5 миллиарда рублей, общей стоимостью в 1 192 000 долларов. По подписании контрактов копии отправлялись Министерству Финансов в Омск, а также в Сибирь высылались частью уже готовые образцы, частью фотостатные снимки лицевой и оборотной сторон вновь изготовляемых банкнот.

31 июля 1919 года финансовый агент С.А. Угет получил телеграмму от Министра финансов Омского правительства с указанием на необходимость в дополнение к уже изготовленным в Америке кредитным билетам заказать еще денежные знаки 25-, 100-, 500-, 1000-рублевого достоинства на общую сумму 3 миллиарда 900 миллионов рублей. Немного позже был подписан контракт на изготовление 50- и 250-рублевых кредитных билетов. Всего, таким образом, по распоряжению Омского правительства были заказаны кредитные билеты на номинальную сумму 8,5 миллиарда рублей, общей стоимостью в 1 192 000 долларов. По подписании контрактов копии отправлялись Министерству Финансов в Омск, а также в Сибирь высылались частью уже готовые образцы, частью фотостатные снимки лицевой и оборотной сторон вновь изготовляемых банкнот.

Одновременно С.А.Угет вел непрерывные переговоры с Госдепартаментом и американским казначейством относительно финансирования заказанных в США русских денег. История этого вопроса такова. К октябрю 1917 года Россия, располагавшая американским кредитом в 600 миллионов долларов, израсходовала 200 миллионов долларов. После Октябрьского переворота оставшаяся сумма была заморожена и не переводилась на счета Российского посольства. Вопрос об оплате кредитных билетов оставался открытым. Первым оказал содействие правительству Колчака в его разрешении русский посол в Вашингтоне Б.А. Бахметьев, который предоставил из сумм Центрального Военно-промышленного комитета 650 тысяч долларов в качестве первого взноса на выкуп банкнот. С.А. Угету к тому времени удалось заключить договор с Госдепартаментом, согласно которому все банкноты на 3 миллиарда 900 миллионов рублей переходили в собственность Омского правительства со времени первого платежа.

Требования Госдепартамента об уплате оставшейся суммы за отпечатанные банкноты носили исключительно формальный характер. Заказ 25- и 100-рублевых купюр был первоначально помещен за счет американского кредита. Но из политических соображений Госдепартамент предпочел, чтобы стоимость банкнот возмещалась счетами Российского посольства, дабы не нести ответственность за судьбу имущества, приобретенного за его счет.

С точки зрения интересов России фактически по выкупу банкнот никакого платежа не производилось. Оставшаяся сумма за отпечатанные банкноты и дополнительные заказы на их печатание, сделанные Омским правительством, тоже стали кредитоваться вновь открытыми счетами Российского посольства, то есть американским кредитом (подробнее см.: И.С. Шиканова «Страницы отечественной истории в бумажных денежных знаках». М., 2005).

Выпустить в обращение новые кредитные билеты правительство Колчака не успело, так как просуществовало только до 5 января 1920 года. В дальнейшем банкноты достоинством в 25 и 100 рублей, доставленные в Россию, были использованы дважды. Первый раз при проведении денежной реформы Временным правительством Дальнего Востока — Приморской областной земской управой, которая загрифовав лишь подписью управляющего Госбанка И. Иванова и кассира И.Кавнацкого (на основании закона 5 июня и 10 сентября 1920 года), выпустила в обращение эти знаки на сумму 650000000 рублей. И во второй раз временной властью Прибайкалья весной 1920 года — на сумму 228 425 950 рублей. На кредитных билетах был наложен гриф «Временная Земская Власть Прибайкалья»: на билетах в 25 рублей — красной, на билетах в 100 рублей — синей краской.

Выпустить в обращение новые кредитные билеты правительство Колчака не успело, так как просуществовало только до 5 января 1920 года. В дальнейшем банкноты достоинством в 25 и 100 рублей, доставленные в Россию, были использованы дважды. Первый раз при проведении денежной реформы Временным правительством Дальнего Востока — Приморской областной земской управой, которая загрифовав лишь подписью управляющего Госбанка И. Иванова и кассира И.Кавнацкого (на основании закона 5 июня и 10 сентября 1920 года), выпустила в обращение эти знаки на сумму 650000000 рублей. И во второй раз временной властью Прибайкалья весной 1920 года — на сумму 228 425 950 рублей. На кредитных билетах был наложен гриф «Временная Земская Власть Прибайкалья»: на билетах в 25 рублей — красной, на билетах в 100 рублей — синей краской.

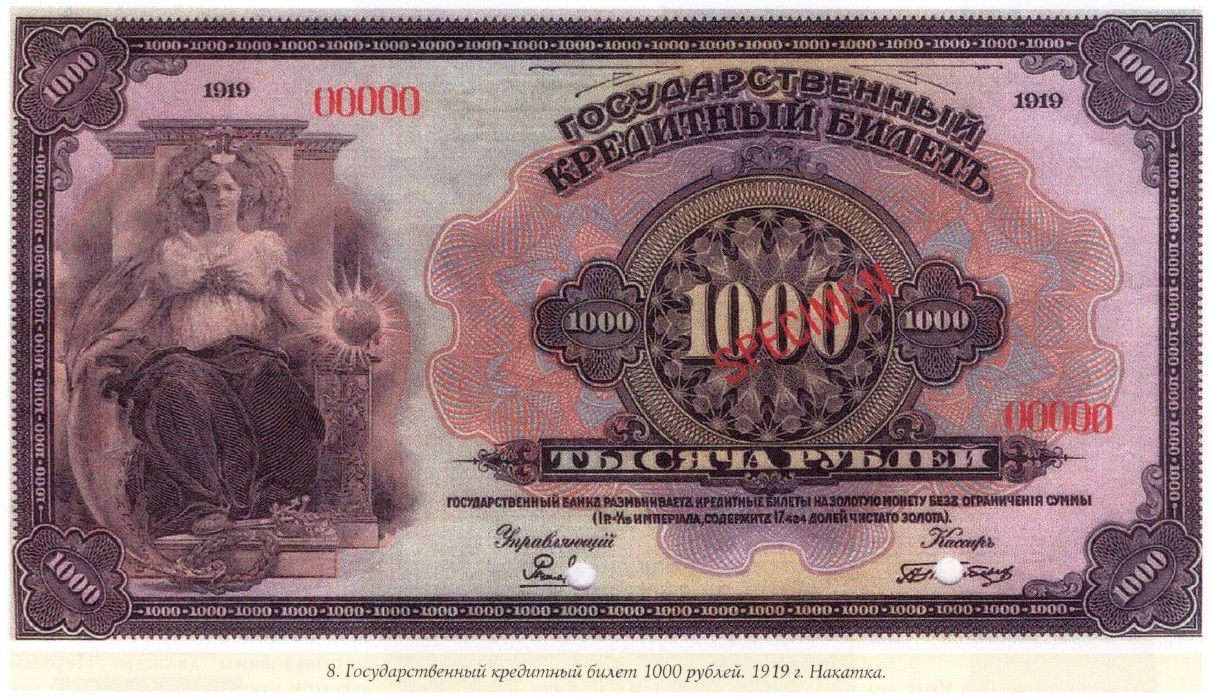

Государственные кредитные билеты достоинством в 50, 250, 500, 1000 рублей, отпечатанные в США по заказу правительства Колчака, известные в образцах или в так называемых накатках, являются большой редкостью в бонистических коллекциях.

Неувязка, которая произошла с кредитными билетами, заказанными в свое время в Америке, побудила Министерство Финансов колчаковского правительства к самостоятельному тиражированию денежных знаков. Несколько пробных знаков хранится в коллекции Государственного Исторического музея (илл. 9, 10).

Ирина ШИКАНОВА

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 63 (декабрь 2008), стр.130