Как известно, военный мундир, помимо чисто утилитарной функции, имеет большое символическое значение. Он позволяет обозначить принадлежность его владельца к военной корпорации, указывает на государственную принадлежность, принадлежность к тому или иному роду войск и конкретной войсковой части.

Как известно, военный мундир, помимо чисто утилитарной функции, имеет большое символическое значение. Он позволяет обозначить принадлежность его владельца к военной корпорации, указывает на государственную принадлежность, принадлежность к тому или иному роду войск и конкретной войсковой части.

В XIX веке, и в особенности в начале XX века, русский военный мундир являлся одним из важных средств формирования полкового самосознания, то есть чувства принадлежности к той или иной войсковой части с ее неповторимой историей, зачастую богатой различными событиями.

Важно подчеркнуть, что, начиная приблизительно с 1870-х годов, в русской армии наблюдается неуклонный рост интереса к истории войсковых частей. Это выразилось в издании многочисленных полковых историй, создании музеев в частях войск, торжественном праздновании полками своих вековых юбилеев, а также юбилеев событий русской военной истории и т. п. Важным событием стало учреждение Императорского русского военно-исторического общества в 1907 году и Разряда полковых и корабельных историй в его составе в 1909 году. Сказались эти процессы и на развитии русского военного мундира.

Сохранение или восстановление в той или иной части какого-либо элемента военной формы, уже отмененного

или вовсе не использовавшегося в других частях, было одним из самых распространенных и доступных для восприятия способов выделить часть на фоне остальной армии.

Такому способу сохранения полковых традиций отводилось важное место в системе воспитания военнослужащих. Известный военный историк рубежа XIX—XX веков Б.В. Адамович, например, считал, что «каждая порядочная отдельная часть вырабатывает свои особые традиции, как свой монастырский устав», и поэтому «формы отдельных частей должны содержать в себе предметы обмундирования не только объединяющие, но также и резко отличающие одну часть от другой» (Адамович Б. О формах одежды. Варшава, 1898. С. 3-4). Обезличивание полкового мундира было опасно, «ибо мечты о равенстве, подкупая на первый раз своею демократичностью, убивают стремление худших стать лучшими» (Полковой историк. Нужна ли нивелировка войсковых частей?//Русский инвалид. 1912. № 177).

Ношение полкового мундира предполагало сопричастность не только к нынешнему составу полка, но и ко всем предыдущим поколениям однополчан, что налагало серьезные нравственные обязательства и в то же время давало основания гордиться не только личными заслугами, но и заслугами части в целом на протяжении всей ее истории. Это приносило свои плоды.

Показателен в этом смысле эпизод, описанный В.С. Трубецким, офицером лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка: «Помню, не то в 13-м, не то в 14-м году, накануне полкового праздника, совсем неожиданно, вдруг явился к нам древний семидесятилетний старик, одетый в странного вида колет, посеревший от времени, заплатанный и расползающийся по швам. На старике были какие- то странные чикчиры навыпуск с лампасами. Такого странного покроя и формы в мое время не имел ни один полк. Это была старинная наша форма, а сам старец оказался бывшим кирасирским солдатом, служившим в нашем полку еще в 50-х годах прошлого века! С трогательной наивностью и простотой дедушка объяснил нам, что в его родном селе (где-то под Воронежем) молодежь смеется над ним и проходу не дает на Пасху за то, что он одевается в такой обветшалый мундир, в котором в великий праздник стыдно войти в церковь Божию. Задетый за живое насмешками, самолюбивый старикан предпринял целое путешествие и прибыл к нам на полковой праздник почтить Николу Чудотворца, а заодно и похлопотать, чтобы ему выдали новый мундир. Приезд дедушки был целой сенсацией. Его фотографировали во всех видах: и в старом обтрепанном, и в новом с иголочки мундире, который ему, конечно, подарили перед парадом... На родину свою уехал он от нас с новым блестящим мундиром, рейтузами и сапогами и с щедрыми подарками от офицеров. Воображаю, какой фурор произошел в его родном селе, когда он туда вернулся!» (Трубецкой В. Записки кирасира// Наше наследие. 1991. № 3. С. 135— 136).

Показателен в этом смысле эпизод, описанный В.С. Трубецким, офицером лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка: «Помню, не то в 13-м, не то в 14-м году, накануне полкового праздника, совсем неожиданно, вдруг явился к нам древний семидесятилетний старик, одетый в странного вида колет, посеревший от времени, заплатанный и расползающийся по швам. На старике были какие- то странные чикчиры навыпуск с лампасами. Такого странного покроя и формы в мое время не имел ни один полк. Это была старинная наша форма, а сам старец оказался бывшим кирасирским солдатом, служившим в нашем полку еще в 50-х годах прошлого века! С трогательной наивностью и простотой дедушка объяснил нам, что в его родном селе (где-то под Воронежем) молодежь смеется над ним и проходу не дает на Пасху за то, что он одевается в такой обветшалый мундир, в котором в великий праздник стыдно войти в церковь Божию. Задетый за живое насмешками, самолюбивый старикан предпринял целое путешествие и прибыл к нам на полковой праздник почтить Николу Чудотворца, а заодно и похлопотать, чтобы ему выдали новый мундир. Приезд дедушки был целой сенсацией. Его фотографировали во всех видах: и в старом обтрепанном, и в новом с иголочки мундире, который ему, конечно, подарили перед парадом... На родину свою уехал он от нас с новым блестящим мундиром, рейтузами и сапогами и с щедрыми подарками от офицеров. Воображаю, какой фурор произошел в его родном селе, когда он туда вернулся!» (Трубецкой В. Записки кирасира// Наше наследие. 1991. № 3. С. 135— 136).

Практически всегда такие отличия были связаны с какими-либо реальными или легендарными событиями из истории части.

Практически всегда такие отличия были связаны с какими-либо реальными или легендарными событиями из истории части.

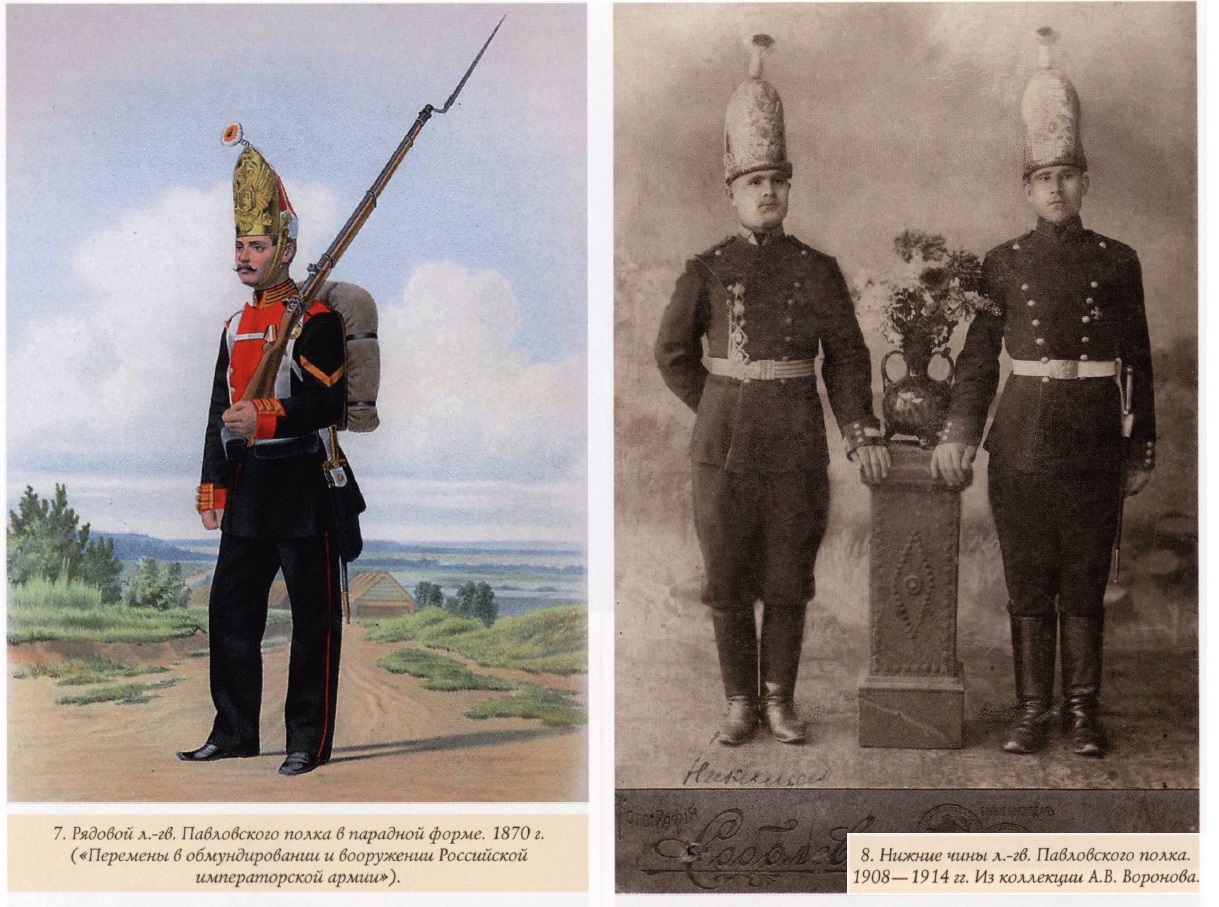

Классический пример — головные уборы Павловского гренадерского полка (позднее лейб-гвардии Павловский полк). В 1808 году за отличие в ряде сражений русско- французской войны 1806—1807 годов, в особенности под Фридландом, полк получил уникальную в истории русской армии награду — ему были сохранены гренадерские шапки, отмененные во всех остальных гренадерских полках. В качестве парадного этот головной убор использовался в лейб-гвардии Павловском полку до начала XX века.

Гвардия вообще была богата на отличия в униформе, связанные с какими-либо историческими событиями или легендами. Это и шитье лейб-гвардии Измайловского полка, якобы изображавшее заплетенную косу императрицы Анны Иоанновны, и звезды ордена Св. Андрея Первозванного на элементах обмундирования лейб-гвардии Конного полка, присвоенные по настоянию супруги Павла I Марии Федоровны за то, что Конная гвардия не участвовала в заговоре против императора (девиз ордена — «За веру и верность»), и ташки лейб-гвардии Гусарского полка с неоконченным шитьем (шитье якобы не успела завершить императрица Екатерина II). В лейб-гвардии Кирасирском Его Величества полку были сохранены пуговицы на воротниках колетов — «наследство» от лейб-гвардии Подольского кирасирского  полка, вошедшего в 1831 году в состав гвардейских кирасир. Во время Польского восстания такая пуговица спасла жизнь великому князю Константину Павловичу, в память об этом эта деталь и была сохранена в полку (Марыняк А. Погибнуть или победить. Быт и традиции Российской Императорской Гвардии//Родина. 2000. № 11. С. 113— 114).

полка, вошедшего в 1831 году в состав гвардейских кирасир. Во время Польского восстания такая пуговица спасла жизнь великому князю Константину Павловичу, в память об этом эта деталь и была сохранена в полку (Марыняк А. Погибнуть или победить. Быт и традиции Российской Императорской Гвардии//Родина. 2000. № 11. С. 113— 114).

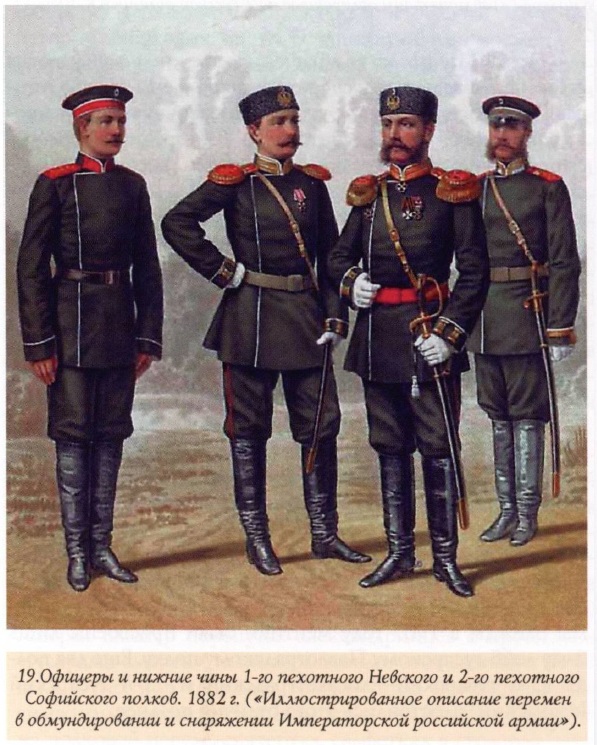

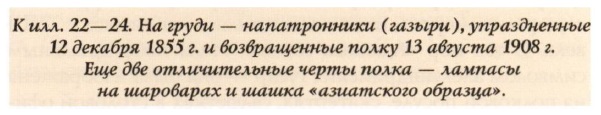

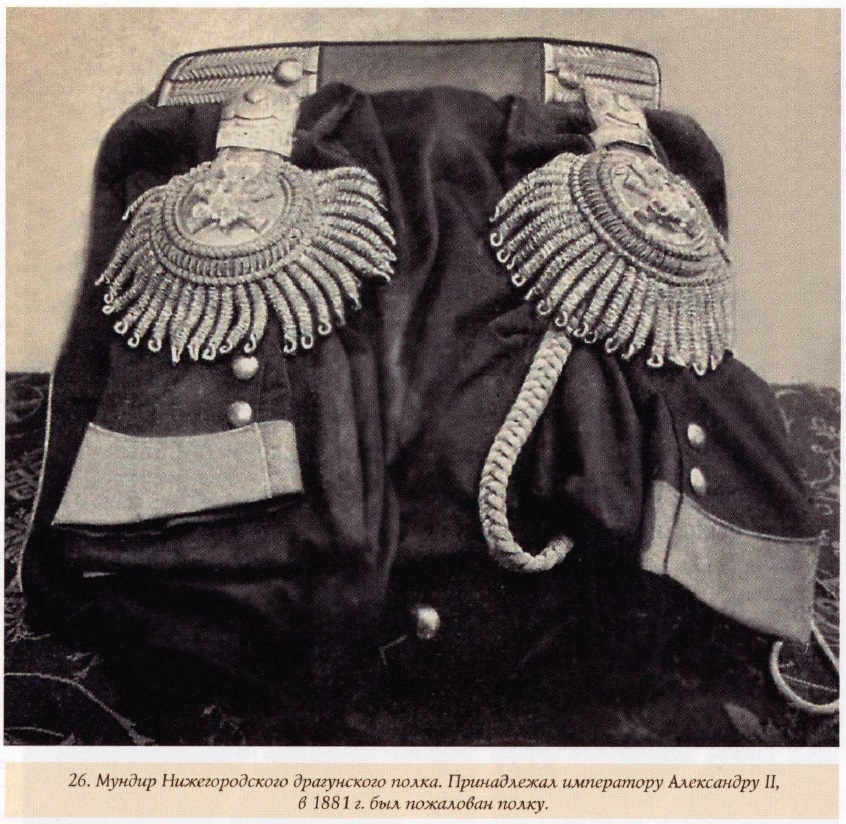

Имелись такого рода отличия и в ряде армейских полков — например, унаследованные от морских полков белые выпушки на воротниках, обшлагах и бортах мундиров в Невском и Софийском пехотных полках. Один из самых прославленных полков русской армии, Нижегородский драгунский, имел сразу несколько внешних отличий: это  были темно-зеленые шаровары казачьего образца с лампасами и мундиры с газырями, присвоенные полку 20 июня 1834 года (все даты приводятся по старому стилю. — И.Х.), и шашки «азиатского образца», появившиеся в полку в том же 1834 году. На протяжении своей истории полк не раз лишался того или иного из этих отличий. 12 декабря 1855 года полк лишился газырей и лампасов, возвращенных нижегородцам лишь в 1908-м. В 1881 году, при переобмундировании армии, полку были присвоены казачьи шашки нового образца, что очень огорчило нижегородцев и побудило их ходатайствовать о возвращении прежних шашек, воспринимавшихся ими как «заветное оружие» и «полковая регалия» (Потто ВА. История 44-го драгунского Нижегородского Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича полка Т. X. СПб., 1895. С. 84). Ходатайства были поддержаны начальником дивизии и командующим войсками округа (оба, кстати, прежде командовали полком) и увенчались успехом — 8 августа 1889 года азиатские шашки (названные в приказе саблями) были возвращены нижегородцам. В начале XX века в полку хранилось небольшое количество так называемых «заветных шашек» из тех, что были дарованы полку в 1834 году. В каждом эскадроне было несколько таких шашек, выдававшихся самым достойным из нижних чинов.

были темно-зеленые шаровары казачьего образца с лампасами и мундиры с газырями, присвоенные полку 20 июня 1834 года (все даты приводятся по старому стилю. — И.Х.), и шашки «азиатского образца», появившиеся в полку в том же 1834 году. На протяжении своей истории полк не раз лишался того или иного из этих отличий. 12 декабря 1855 года полк лишился газырей и лампасов, возвращенных нижегородцам лишь в 1908-м. В 1881 году, при переобмундировании армии, полку были присвоены казачьи шашки нового образца, что очень огорчило нижегородцев и побудило их ходатайствовать о возвращении прежних шашек, воспринимавшихся ими как «заветное оружие» и «полковая регалия» (Потто ВА. История 44-го драгунского Нижегородского Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича полка Т. X. СПб., 1895. С. 84). Ходатайства были поддержаны начальником дивизии и командующим войсками округа (оба, кстати, прежде командовали полком) и увенчались успехом — 8 августа 1889 года азиатские шашки (названные в приказе саблями) были возвращены нижегородцам. В начале XX века в полку хранилось небольшое количество так называемых «заветных шашек» из тех, что были дарованы полку в 1834 году. В каждом эскадроне было несколько таких шашек, выдававшихся самым достойным из нижних чинов.

Подобные шашки получили еще несколько драгунских полков, служивших на Кавказе: Северский, Тверской, Переяславский и Новороссийский. Причем тверские драгуны получили это оружие после своего столетнего юбилея в 1898 году и в память подвигов в Кюрюк-Даринском сражении 24 июля 1854 года.

Подобные шашки получили еще несколько драгунских полков, служивших на Кавказе: Северский, Тверской, Переяславский и Новороссийский. Причем тверские драгуны получили это оружие после своего столетнего юбилея в 1898 году и в память подвигов в Кюрюк-Даринском сражении 24 июля 1854 года.

Древняя традиция использовать захваченные у врага трофеи также нашла символическое отражение в русской военной форме. Так, по полковому преданию Псковский драгунский полк в 1812 году захватил у неприятеля большое количество кирас. В конце года полк был переформирован в кирасирский и получил вместо полагавшихся русских крашеных черных кирас французские стальные для нижних чинов и медные для офицеров. Правда, легенда о захвате неприятельских кирас в бою, как и многие подобные ей в других частях, не имела под собой документально подтвержденных оснований. Но, так или иначе, полк продолжал носить стальные и медные кирасы и позднее. В 1860 году полк вновь стал драгунским, утратив эту отличительную черту своей формы. Но благодаря стараниям офицеров полка память об этом эпизоде была возрождена спустя полстолетия. Приказом по военному ведомству № 629 от 13 ноября 1910 года вместо государственного герба на касках, положенного остальным драгунским полкам, псковские драгуны получили изображение этих кирас.

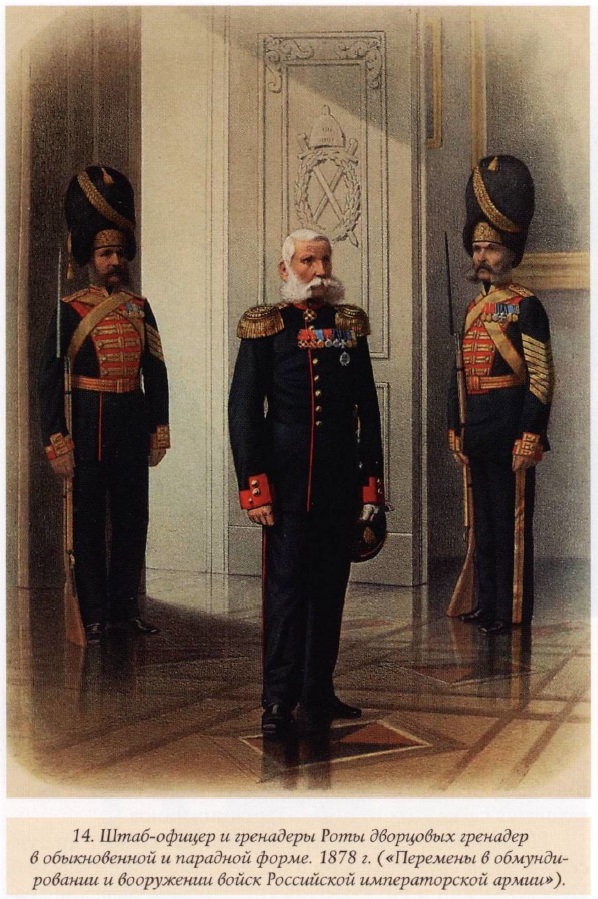

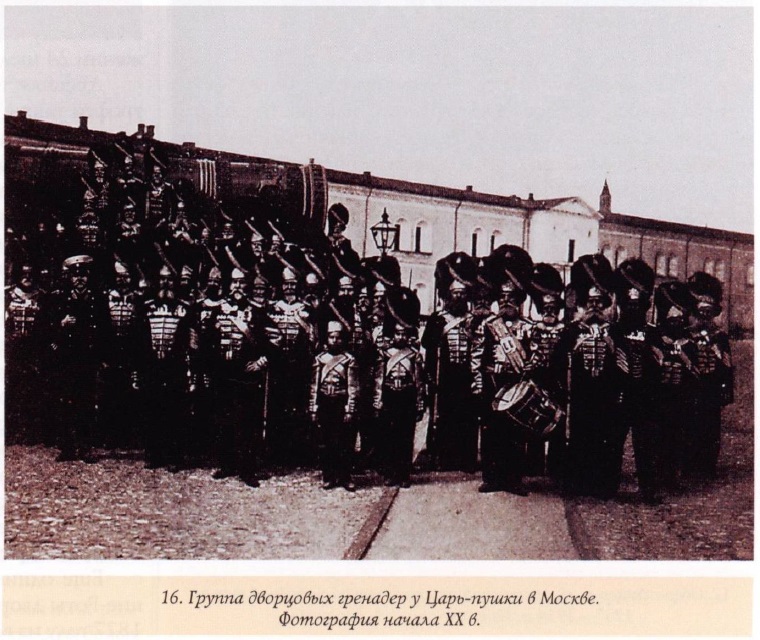

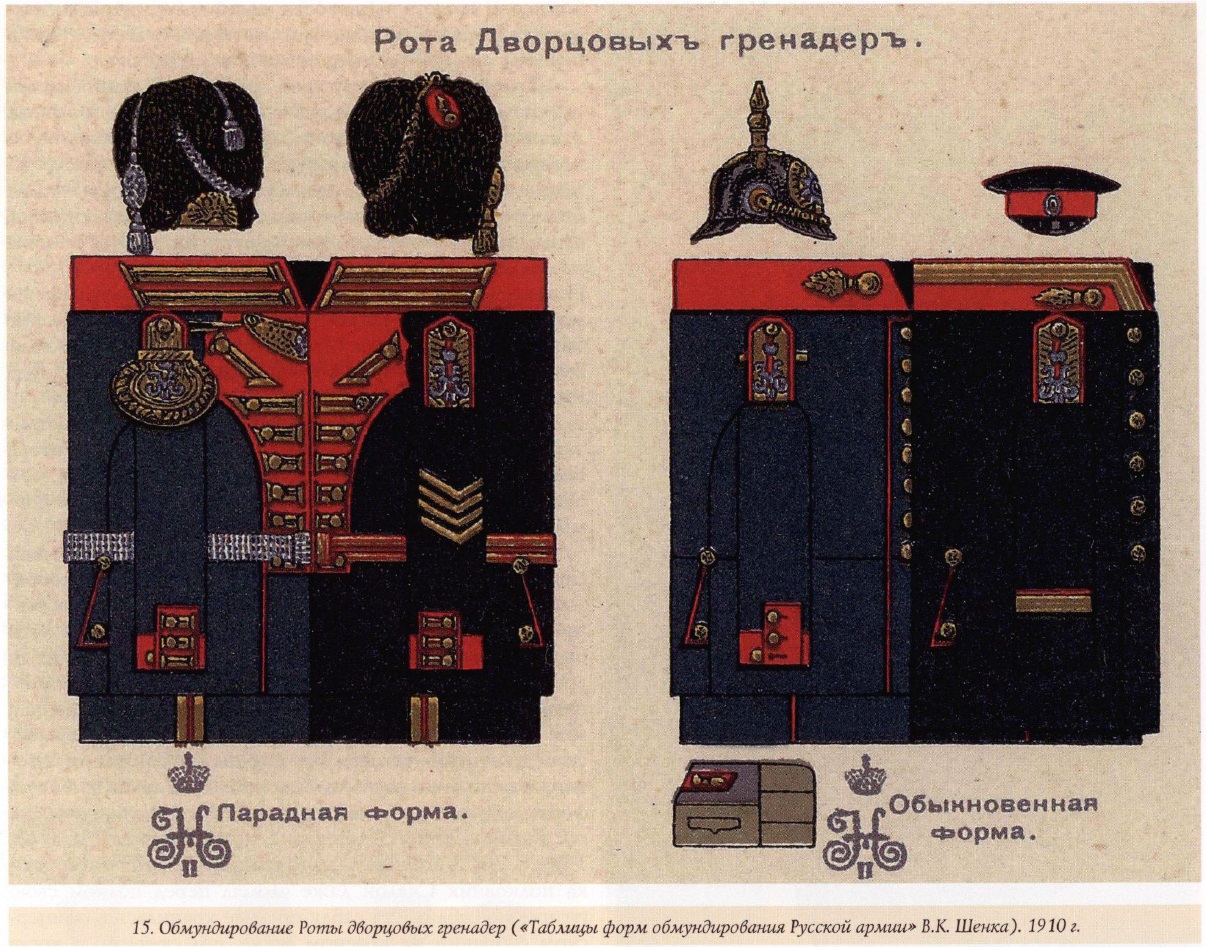

Еще одним примером может служить обмундирование Роты дворцовых гренадер. Рота была сформирована в 1827 году из ветеранов войн с  Наполеоном и являлась своего рода живым памятником победам русской армии. Этот статус подчеркивался и внешним видом роты — ее форма, не имея аналогов в предшествующей истории русского военного мундира, во многом напоминала мундиры Старой гвардии Наполеона. В частности, гренадеры роты носили совершенно нехарактерные для Русской армии меховые гренадерские шапки (Гринев С.А. История Роты дворцовых гренадер. СПб., 1912. С. 197).

Наполеоном и являлась своего рода живым памятником победам русской армии. Этот статус подчеркивался и внешним видом роты — ее форма, не имея аналогов в предшествующей истории русского военного мундира, во многом напоминала мундиры Старой гвардии Наполеона. В частности, гренадеры роты носили совершенно нехарактерные для Русской армии меховые гренадерские шапки (Гринев С.А. История Роты дворцовых гренадер. СПб., 1912. С. 197).

В число самых почетных коллективных наград в русской армии входили и те, которые являлись элементами мундира, — знаки «За отличие» на головные уборы и петлицы.

В 1909 году знаки на головные уборы были отменены, а вместо них офицерам пехоты, артиллерии и инженерных частей были присвоены шейные знаки с теми же надписями. Временно сложилась ситуация, когда нижние чины этих частей были лишены такой награды. На эту несправедливость обратил внимание в своей статье Н.П. Поликарпов, призвавший заменить знаки на головные уборы каким-то иным знаком отличия. Например, узкой Георгиевской лентой по верхнему краю околыша фуражки строевых нижних чинов. В таком случае кокарду на фуражке нижних чинов следовало бы сделать выпуклой по образцу офицерской фуражной кокарды и несколько большего размера, а вдоль наружного края кокарды поместить надпись: «За отличие в 1812 году» (в своей статье Н.П. Поликарпов касался только частей,  участвовавших в Отечественной войне 1812 г.). Можно было бы, по мнению автора статьи, кокарду на фуражке заменить щитком особой формы (образца 1812 г.) с вышеупомянутой надписью и с вензелем императора Александра I.

участвовавших в Отечественной войне 1812 г.). Можно было бы, по мнению автора статьи, кокарду на фуражке заменить щитком особой формы (образца 1812 г.) с вышеупомянутой надписью и с вензелем императора Александра I.

Еще одной коллективной наградой, почти изжившей себя к началу XX века, по мнению Н.П. Поликарпова, был «поход за военное отличие», когда в качестве награды войсковой части могли присвоить особый барабанный бой. По предположению Н.П. Поликарпова, барабаны в русской армии в скором времени должны были быть полностью упразднены, и такая награда утеряла бы смысл. Поэтому ее необходимо было заменить каким-то внешним отличием. Например, металлическим щитком по образцу щитков на патронных сумах пехотных полков 1812 года, посередине  которого должен был находиться вензель Александра I и окаймляющие его лавровая (символ славы) и дубовая (символ крепости) ветви. На этом щитке должна была помещаться надпись, означающая название полка, время и причину пожалования полку «похода за военное отличие». Такой знак нижние чины должны были бы носить на правой стороне груди (мундира), «в отличие от носимых нижними чинами в некоторых полках юбилейных значков. Для резкого отличия от бляхи нынешних сотских, старост, лесников и т. п., наградной знак или щиток должен быть в некоторых своих частях раскрашен» (Поликарпов Н.П. О чествовании юбилея Отечественной войны 1812 г.//Журнал ИРВИО. 1910. Кн. 3. С. 26—28).

которого должен был находиться вензель Александра I и окаймляющие его лавровая (символ славы) и дубовая (символ крепости) ветви. На этом щитке должна была помещаться надпись, означающая название полка, время и причину пожалования полку «похода за военное отличие». Такой знак нижние чины должны были бы носить на правой стороне груди (мундира), «в отличие от носимых нижними чинами в некоторых полках юбилейных значков. Для резкого отличия от бляхи нынешних сотских, старост, лесников и т. п., наградной знак или щиток должен быть в некоторых своих частях раскрашен» (Поликарпов Н.П. О чествовании юбилея Отечественной войны 1812 г.//Журнал ИРВИО. 1910. Кн. 3. С. 26—28).

Наконец, внешние отличия, по мысли Н.П. Поликарпова, должны были иметь и войсковые части, которым присваивалось «вечное шефство» того или иного деятеля русской военной истории. Такими отличиями должны были стать особые шифры из начальной буквы фамилии шефа и из лавровой и дубовой ветвей вокруг буквы на погонах и эполетах офицеров и погонах нижних чинов.

В начале XX века многие части стали ходатайствовать о присвоении им уникальных, не имевших аналогов в наградной практике деталей мундира, рассматривавшихся ими не только и не столько как традиционные элементы полковой формы, сколько как коллективная награда. Например, лейб-гвардии Санкт-Петербургский полк претендовал на присвоение ему гренадерских шапок по образцу подобных головных уборов лейб-гвардии Павловского полка. Основанием для таких претензий служило то, что петербуржцы сражались бок о бок с павловцами в Фридландском сражении 1807 года, за отличие в котором главным образом Павловский полк и получил свою знаменитую награду. Петербуржцы же вообще не были награждены за этот бой. Желая устранить эту несправедливость, один из офицеров полка, Ф. Орлов, высказал мнение о желательности введения в полку гренадерских шапок, подобных павловским (слс: Орлов Ф. Павловские и екатерининские гренадерки и л.-гв. Санкт-Петербургский полк. Историческая справка. Варшава, 1913).

В начале XX века многие части стали ходатайствовать о присвоении им уникальных, не имевших аналогов в наградной практике деталей мундира, рассматривавшихся ими не только и не столько как традиционные элементы полковой формы, сколько как коллективная награда. Например, лейб-гвардии Санкт-Петербургский полк претендовал на присвоение ему гренадерских шапок по образцу подобных головных уборов лейб-гвардии Павловского полка. Основанием для таких претензий служило то, что петербуржцы сражались бок о бок с павловцами в Фридландском сражении 1807 года, за отличие в котором главным образом Павловский полк и получил свою знаменитую награду. Петербуржцы же вообще не были награждены за этот бой. Желая устранить эту несправедливость, один из офицеров полка, Ф. Орлов, высказал мнение о желательности введения в полку гренадерских шапок, подобных павловским (слс: Орлов Ф. Павловские и екатерининские гренадерки и л.-гв. Санкт-Петербургский полк. Историческая справка. Варшава, 1913).

Это предложение не встретило поддержки у военных историков. Г.С. Габаев в своем отзыве на работу Ф. Орлова указывал на то, что в отличие от лейб-гвардии Павловского полка, в котором хранилось более 500 подлинных, простреленных пулями гренадерок начала XIX века, лейб- гвардии Санкт-Петербургский полк не располагал ни одним подлинным экземпляром (о чем, кстати, писал и сам Ф. Орлов). «Таким образом, — писал Г.С. Габаев, — сама судьба лишила петербургцев возможности иметь, подобно павловцам, подлинные фридландские гренадерки, а получить могут они лишь гренадерки в память Фридлан- да». При этом, считал Г.С. Габаев, павловцы «имеют достаточные основания считать, что память Фридланда могла быть увековечена для их боевых товарищей и не тем отличием, которое столь знаменательным образом закреплено за павловцами сто шесть лет назад и составляет законный предмет их вековой гордости, как единственное в своем роде почетное отличие» (Габаев Г.С. Исторические гренадерки и фузелерки. Опыт исследования по поводу исторической справки Ф. Орлова «Павловские и Екатерининские гренадерки и л.-гв. Петербургский полк». Варшава. Изд. 2, 1914 г., а также и других печатных указаний по тому же вопросу//Архив Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи (АВИМАИВиВС). Ф. 11. On. 1. Д. 245. Л. 5). В качестве колшромиссного варианта Г.С. Габаев рассматривал награждение полка за отличие более чем столетней давности какой-либо другой коллективной наградой. В конечном итоге, как известно, петербуржцы так и не получили желанного отличия.

Практиковались в русской армии и наказания частей путем лишения какой-либо детали обмундирования. Достаточно хорошо известен случай с Новгородским мушкетерским полком, который во время Аустерлицкого сражения (1805) бежал с поля боя. За это офицеры полка были лишены права носить темляки на холодном оружии, а нижние чины — тесаки. Лишь спустя пять лет, за отличие во время штурма турецкой крепости Базарджик (1810), Новгородскому мушкетерскому полку были возвращены утраченные элементы обмундирования (Дуров В. Русские боевые награды эпохи Отечественной войны 1812 года. Знамена и iiiTaHAapTbi//www.genstab.ru/nagrl812_flag. htm).

Практиковались в русской армии и наказания частей путем лишения какой-либо детали обмундирования. Достаточно хорошо известен случай с Новгородским мушкетерским полком, который во время Аустерлицкого сражения (1805) бежал с поля боя. За это офицеры полка были лишены права носить темляки на холодном оружии, а нижние чины — тесаки. Лишь спустя пять лет, за отличие во время штурма турецкой крепости Базарджик (1810), Новгородскому мушкетерскому полку были возвращены утраченные элементы обмундирования (Дуров В. Русские боевые награды эпохи Отечественной войны 1812 года. Знамена и iiiTaHAapTbi//www.genstab.ru/nagrl812_flag. htm).

Наибольшее число не предусмотренных уставом отличий было пожаловано полкам в царствование императора Николая II. Одной из наиболее масштабных акций в этой области стало возвращение прежних наименований и формы одежды бывшим уланским и гусарским полкам.

В 1882 году была проведена реформа, в соответствии с которой все полки армейской кавалерии были преобразованы в драгунские, получив соответственно единообразную форму, к тому же в псевдонародном стиле. Эта мера была крайне непопулярна в войсках. Командовавший в то время 6-м лейб-драгунским (бывшим гусарским) Павлоградским полком В.А. Сухомлинов вспоминал: «Вверенная мне часть из блестящего гусарского полка стала армейским драгунским номера 6-го полком, с традициями которого можно было познакомиться только в архивах, а не по форме одежды и гордому виду людей, ее носящих» (цит. по: Керсновский А.А. История русской армии. Т. 3. М., 1994. С. 20). А командир 14-го гусарского Митавского полка полковник Скалой даже сломал перед полком свою гусарскую саблю. Эта сабля позднее хранилась в офицерском собрании на красном сукне, под стеклом, и когда полку в 1907 году было возвращено его историческое название, и он снова стал гусарским, другой командир, полковник Мошнин, приказал спаять эту саблю (Высоцкий Л.И. 14-й гусарский Митавский полк (Картинки полковой жизни)//Военная быль. 1966. № 78. С. 16).

Упразднение полковых отличий в форме называлось даже в числе причин поражения России в русско-японской войне 1904—1905 годов (см., например: Багратион Д Дисциплинарные батальоны и полковые мундиры//Вестник русской конницы. 1910. № 13. С. 587).

Упразднение полковых отличий в форме называлось даже в числе причин поражения России в русско-японской войне 1904—1905 годов (см., например: Багратион Д Дисциплинарные батальоны и полковые мундиры//Вестник русской конницы. 1910. № 13. С. 587).

Несмотря на переименование, прежние гусарские и уланские полки старались сохранить память о своем прошлом, например, используя старые неофициальные названия. К.-Г.-Э. К. Маннергейм, выпущенный в 1889 году из Николаевского кавалерийского училища в 15-й драгунский Александрийский полк (бывший гусарский), употребляет в одном из своих писем неофициальное название полка, закрепившееся за ним еще с эпохи Наполеоновских войн — «бессмертные гусары» (Иоффе Э. Линии Маннергейма. Письма и документы. Тайны и открытия. СПб., 2005. С. 35). Иными словами, даже спустя семь лет после проведения реформы в офицерской среде продолжало бытовать традиционное название.

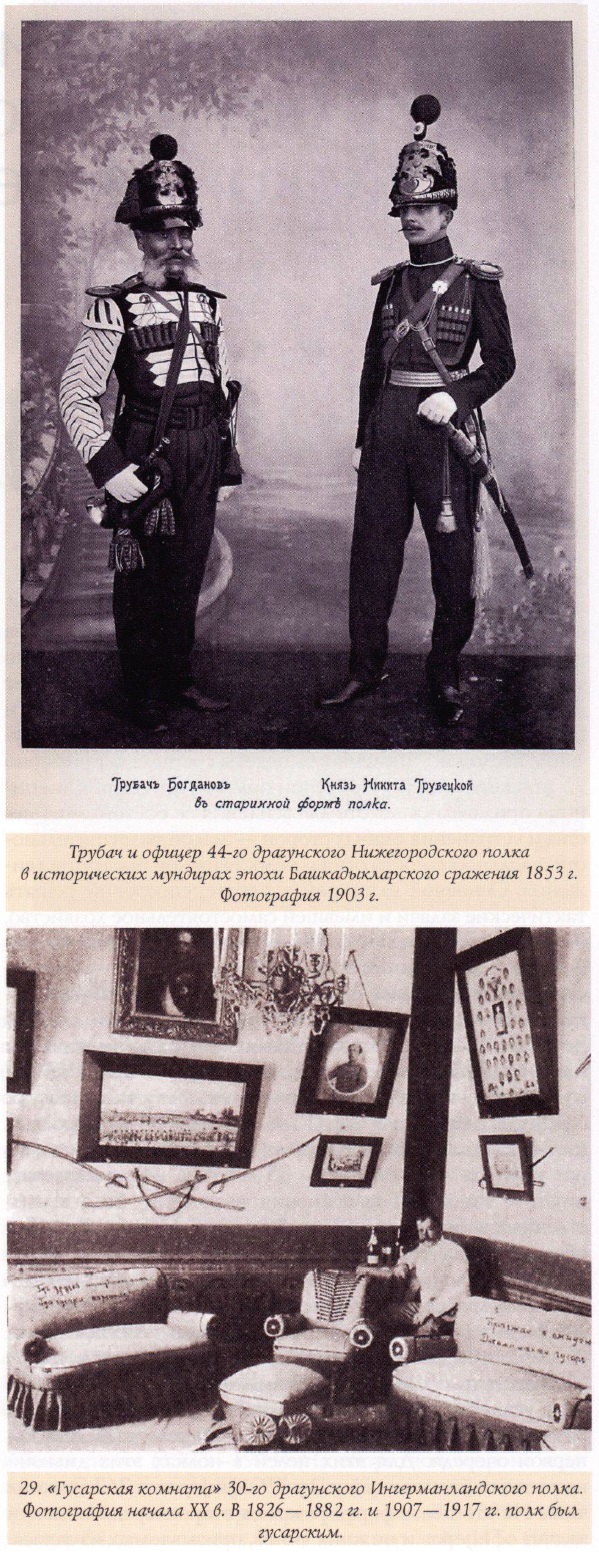

В офицерском собрании ЗО-го драгунского (бывшего гусарского) Ингерманландского полка в 1904 году была создана «гусарская комната»: в ней собиралось все, что имело отношение к гусарскому периоду истории полка. Среди прочего, в ней хранилась  лампа из шпор и подков, изготовленная по рисунку ротмистра НА Гамова, два «гусарских» дивана, два «гусарских» кресла и четыре «гусарских» пуфа Стены

лампа из шпор и подков, изготовленная по рисунку ротмистра НА Гамова, два «гусарских» дивана, два «гусарских» кресла и четыре «гусарских» пуфа Стены  и мебель были обиты голубым сукном, из которого раньше шились венгерки ингерманландцев, спинки кресел были расшиты золотыми шнурами с гусарских ментика и доломана, а подлокотники — «гусарским узлом», как на обшлагах доломанов и ментиков. На спинках диванов были вышиты строки Дениса Давыдова «Где друзья минувших лет, где гусары коренные...» и «Приезжай, я ожидаю! Докажи, что ты гусар!» Портьеры были повешены не на карнизы, а на смещенные гусарские пики (Левченко А. «Гусарская комната»// Вечерний Харьков. 2007. № 81 (9173). Эта комната послужила основой для открытого в 1908 году полкового музея, одним из экспонатов которого была мраморная доска с надписью: «1907 г. Да здравствуют гусары., 6-го декабря, 5 часов 40 минут, полковник Марков» (Обозрение предметов военной старины. Отдел I. Музеи войсковых частей. Вып. I. Под ред. Н. Маркса М., 1912. С. 34, 36—37). 6 декабря 1907 года — дата высочайшего приказа о возвращении прежних названий уланским и гусарским полкам, а полковник В.Е. Марков был в это время командиром полка.

и мебель были обиты голубым сукном, из которого раньше шились венгерки ингерманландцев, спинки кресел были расшиты золотыми шнурами с гусарских ментика и доломана, а подлокотники — «гусарским узлом», как на обшлагах доломанов и ментиков. На спинках диванов были вышиты строки Дениса Давыдова «Где друзья минувших лет, где гусары коренные...» и «Приезжай, я ожидаю! Докажи, что ты гусар!» Портьеры были повешены не на карнизы, а на смещенные гусарские пики (Левченко А. «Гусарская комната»// Вечерний Харьков. 2007. № 81 (9173). Эта комната послужила основой для открытого в 1908 году полкового музея, одним из экспонатов которого была мраморная доска с надписью: «1907 г. Да здравствуют гусары., 6-го декабря, 5 часов 40 минут, полковник Марков» (Обозрение предметов военной старины. Отдел I. Музеи войсковых частей. Вып. I. Под ред. Н. Маркса М., 1912. С. 34, 36—37). 6 декабря 1907 года — дата высочайшего приказа о возвращении прежних названий уланским и гусарским полкам, а полковник В.Е. Марков был в это время командиром полка.

Попытки решить проблему возрождения традиций кавалерийских полков предпринимались еще в конце XIX столетия. Б.В. Адамович предлагал два варианта. В соответствии с первым надлежало вернуть гусарским и уланским полкам их наименования и наиболее характерные детали обмундирования (гусарам — венгерки, уланам — уланки, тем и другим исторические головные уборы и старые полковые цвета). «Ташки, ментики, доломаны, этишкеты, чакчиры и сабли не добавят ничего к возвращенному имени и послужат лишь к непосильному ни казне, ни дворянству расходу». Другой вариант предполагал разработку для всей армейской кавалерии единого образца мундира, присвоение всем полкам парадных головных уборов времени их учреждения, возвращение всем полкам их полковых цветов, а гусарам и уланам — также их наименований, этишкетов и ташек, как наиболее характерных внешних признаков. Эти атрибуты прежней формы рассматривались не как декоративный элемент, они должны были играть важную воспитательную роль: «Мы убеждены, что, добиваясь восстановления былых гусар и улан, наши серьезные кавалеристы не мечтают лишь о ташках и этишкетах; им нужно старое доброе имя, с которым так много сроднилось дорогих воспоминаний и нужен какой-либо внешний признак тех частных традиций, которыми они живут и гордятся» (Адамович Б. Ук. соч. С. 41—42).

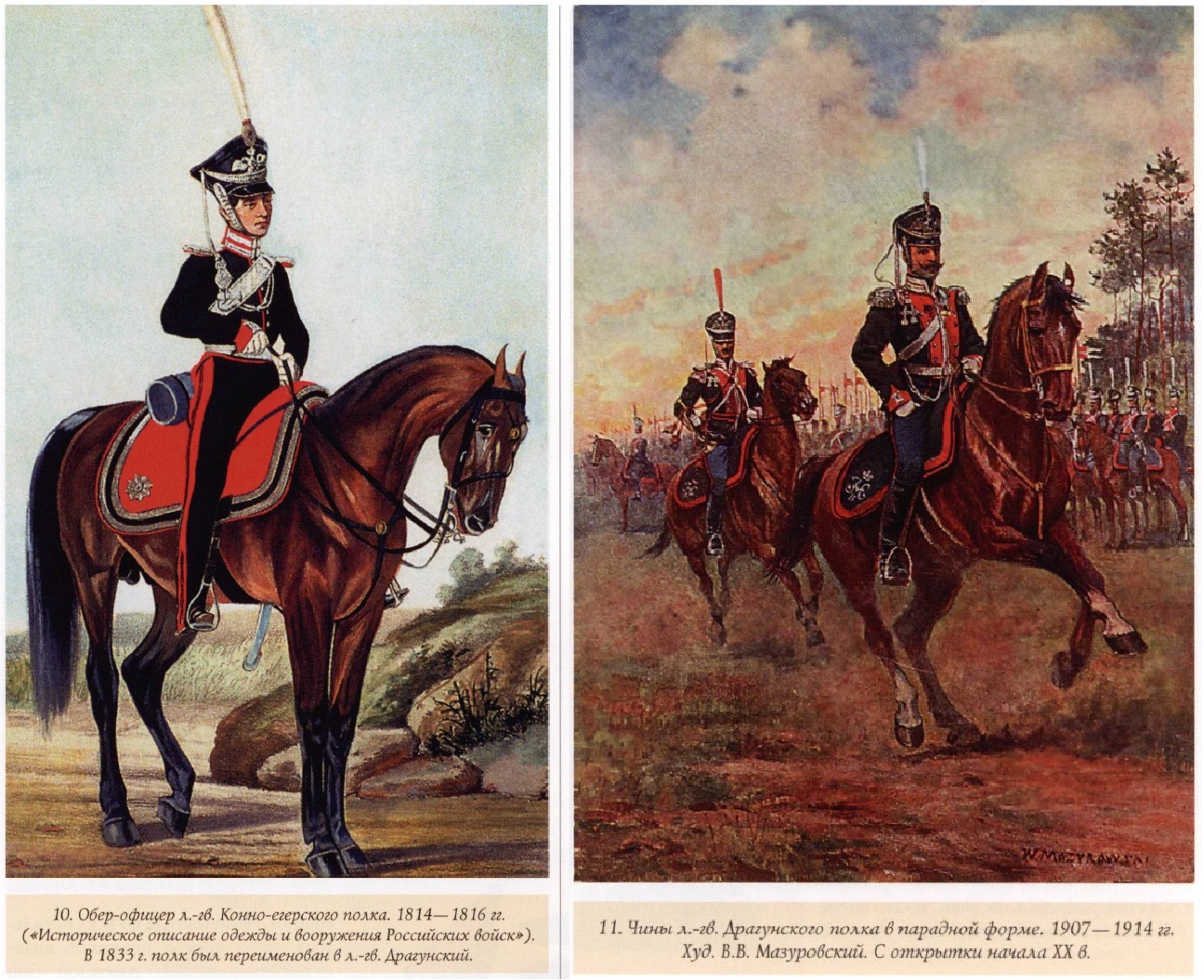

Однако только спустя четверть века, в декабре 1907 года, бывшим гусарам и уланам были возвращены их названия, а в 1908-м и мундиры. Причем военное ведомство пошло на наиболее простой и в то же время самый затратный метод — восстановление прежней формы практически в полном объеме. Надо полагать, эта мера имела большое нравственное значение и для собственно драгунских полков, так как теперь слово «драгун» перестало быть синонимом безликого «кавалерист» и стало вновь обозначать принадлежность к особому роду кавалерии. При этом драгунские полки, бывшие до 1860 года кирасирскими, получили соответствующие отличия в форме. Наиболее заметным было ношение колетов вместо мундиров.

Правда, и после возвращения прежних мундиров в армии раздавались голоса против такой меры. На это сетовал Г.С. Габаев, писавший, что «даже в военную печать проникают голоса людей, считающих благородную гордость славным прошлым полка не могучим воспитательным средством, а уродливым явлением, «мармонизмом», а «детальное изучение вещественных памятников родной I военной старины свысока трактуется, как «ремешковые истории» (Габаев Г.С. Ук. соч. Л. 15).

Несколько отличий было пожаловано полкам незадолго до начала Первой мировой войны. Так, 9 декабря 1911 года приказом по военному ведомству № 588 3-й гусарский Елисаветградский полк вновь получил белые ментики, являвшиеся гордостью и своего рода символом полка. Белые ментики были присвоены полку еще в 1845 году, через несколько дней после назначения шефом Великой княгини Ольги Николаевны. В них елисаветградские гусары сражались во время подавления венгерского восстания в 1849 году. Однако уже в 1856-м этой детали мундира были лишены нижние чины, а еще через десять лет — и офицеры полка. Нужно отметить, что после возвращения армейским гусарским полкам их традиционной формы одежды в 1907 году ментики были присвоены лишь 2-му лейб-гусарскому Павлоградскому полку. Еще два полка (3-й гусарский Елисаветградский и 11-й гусарский Изюмский) удостоились этого отличия позднее.

Несколько отличий было пожаловано полкам незадолго до начала Первой мировой войны. Так, 9 декабря 1911 года приказом по военному ведомству № 588 3-й гусарский Елисаветградский полк вновь получил белые ментики, являвшиеся гордостью и своего рода символом полка. Белые ментики были присвоены полку еще в 1845 году, через несколько дней после назначения шефом Великой княгини Ольги Николаевны. В них елисаветградские гусары сражались во время подавления венгерского восстания в 1849 году. Однако уже в 1856-м этой детали мундира были лишены нижние чины, а еще через десять лет — и офицеры полка. Нужно отметить, что после возвращения армейским гусарским полкам их традиционной формы одежды в 1907 году ментики были присвоены лишь 2-му лейб-гусарскому Павлоградскому полку. Еще два полка (3-й гусарский Елисаветградский и 11-й гусарский Изюмский) удостоились этого отличия позднее.

Приказом по военному ведомству № 164 от 13 апреля 1913 года лейб-гвардии Гренадерскому полку были присвоены аксельбанты с вензелем Екатерины II для ношения на правом плече. Аксельбанты и белые штиблеты были пожалованы Лейб-гренадерскому полку еще 7 мая 1778 года, но затем оба отличия были утрачены.

5 марта 1914 года вышло сразу два приказа по военному ведомству, присваивавших трем полкам русской армии особые отличия. Приказом № 153 офицерам и нижним чинам 81-го пехотного Апшеронского полка были присвоены красные отвороты на голенища сапог: «Означенные отвороты должны быть из красного бараньего сафьяна, шириною в отделке 1^/4 вершка, с подгибом внизу, на подбое из черной кожи; отвороты к верхнему краю голенища должны быть пришиты двумя черными строчками, с загибом внутрь, внизу же их они должны быть лишь прострочены двумя красными строчками, дабы возможно было их отворачивать черною стороною вверх» («Русский инвалид», № 65, 1914). Полковая легенда гласила, что во время Семилетней войны, в сражении при Кунерсдорфе 1 августа 1759 года Апшеронский полк «стоял по колено в крови», отбивая атаки противника, за что получил красные штиблеты взамен положенных белых (Глинка В.М. Русский военный костюм XVIII — нач. XX века. Л., 1988. С. 94). Позднее это отличие якобы было утрачено и восстановлено в 1914 году в виде красных отворотов на голенища сапог.

Факт присвоения подобного отличия в XVIII веке вызывает у исследователей сомнения. Кроме того, поспешность решения о присвоении красных отворотов подтверждается и тем обстоятельством, что специалисты одной из наиболее компетентных в области изучения истории войсковых частей организаций того времени — Разряда полковых и корабельных историй Императорского русского военно-исторического общества — считали истинным преемником Апшеронского полка 1759 года не 81-й пехотный Апшеронский полк, а 97-й пехотный Лиф- ляндский (АВИМАИВиВС. Ф. И. Оп. 95/1. Д. 394. Л. 55). К такому выводу военные историки пришли после изучения ситуации, возникшей в 1819 году при усилении Кавказского корпуса. И хотя современные исследования доказывают обратное (подробнее см..-. Подмазо А.А. «Ермоловская путаница». Об усилении Грузинского корпуса в 1819 г.//Цейхгауз. 2002. № 4. С. 16-21), все же факт несогласия с решением о присвоении красных отворотов Апшеронскому полку значительной части военных историков говорит о недостаточно основательном подходе при решении подобных вопросов в начале XX века.

Приказом № 158 от 5 марта 1914 года два полка русской армии — 5-й гусарский Александрийский и 17-й Донской казачий — получили знаки на головные уборы в виде «Адамовой головы» (черепа со скрещенными костями). В обоих случаях нововведения имели также историческое обоснование. В Александрийском полку существовала легенда о том, что во время сражения при Кацбахе (1813) генерал Блюхер перепутал александрийцев с прусскими «гусарами смерти», использовавшими этот символ с XVIII века. С тех пор «Адамова голова» стала неофициальным символом александрийских гусар — она была изображена на полковой посуде, скатертях, салфетках в столовой офицерского собрания и т. д., а «на балконе офицерского собрания, выходящем в городской парк в г. Калише, находился большой металлический череп и в впадинах глаз с вечера всегда светились электрические лампочки, освещая прилегавшую площадку» (С.Т. Черные «Бессмертные» гусары//Военная быль. 1960. № 45. С. 15—16; adjudant. ru/p_alexandr-hussards/voenbyl045.htm). Официальный статус полкового символа этот знак получил, по всей видимости, 1 октября 1913 года, когда был утвержден полковой нагрудный знак с изображением «Адамовой головы».

17-й Донской казачий полк вел свою историю от Донского казачьего № 20 полка, которым командовал герой Кавказской войны Я.П. Бакланов. Личным значком Я.П. Бакланова было черное полотнище с «Адамовой головой» и надписью: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». 17-му Донскому казачьему полку, как преемнику казаков-баклановцев, было присвоено сначала «вечное» шефство генерала Бакланова (26 августа 1904 г.), затем полковой значок, аналогичный личному значку шефа (1 июля 1909 г.), и, наконец, знак на головные уборы в виде «Адамовой головы» (5 марта 1914 г.).

17-й Донской казачий полк вел свою историю от Донского казачьего № 20 полка, которым командовал герой Кавказской войны Я.П. Бакланов. Личным значком Я.П. Бакланова было черное полотнище с «Адамовой головой» и надписью: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». 17-му Донскому казачьему полку, как преемнику казаков-баклановцев, было присвоено сначала «вечное» шефство генерала Бакланова (26 августа 1904 г.), затем полковой значок, аналогичный личному значку шефа (1 июля 1909 г.), и, наконец, знак на головные уборы в виде «Адамовой головы» (5 марта 1914 г.).

Вероятно, форма знака для 5-го гусарского Александрийского полка была заимствована у прусских гусар (похожие знаки тогда носили в 1. Leib-Husaren-RegimentNr. 1 и 2. Leib-Husaren-Regiment Nr. 2), а 17-й Донской казачий полк получил «Адамову голову», подобную той, что была изображена на значке Я.П. Бакланова.

Интересно, что если в других случаях речь шла о восстановлении утраченных по каким-то причинам реальных или мифических отличий полкового мундира, то для александрийцев и баклановцев вводились новые, никогда ранее в полках не использовавшиеся.

Выдвигались и другие предложения, касающиеся введения в войсках «исторических» деталей обмундирования. Например, Б.В. Адамович предлагал ввести в каждой части войск в качестве парадного головной убор того времени, когда она была основана. Предвидя возможные возражения относительно нелепости сочетания старинных головных уборов и современной на тот момент формы одежды, автор идеи приводил в пример лейб-гвардии Павловский полк, где, как уже говорилось, и в начале XX века использовали гренадерские шапки образца начала предыдущего столетия. К тому же, «войска более ценят и любят формы оригинальные, нежели истинно красивые» (Адамович Б. Ук. соч. С. 7, 32—33). По мысли Б.В. Адамовича, такая мера должна была изменить отношение в войсках и к непопулярной барашковой шапке, введенной при императоре Александре III, ведь она становилась бы в таком случае признаком, выделяющим ее обладателей из общей массы войск.

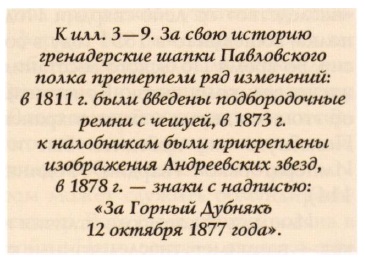

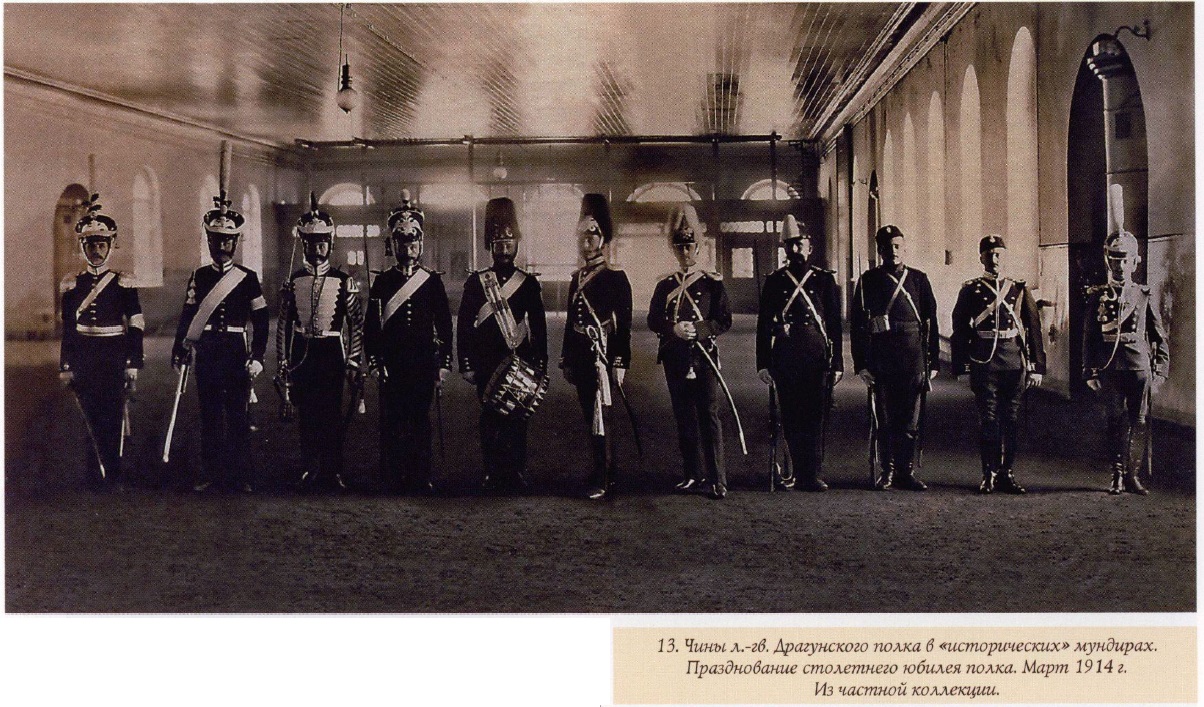

Реализована эта идея не была, вероятно, по причине ее экзотичности и высокой затратности. Кроме того, учитывая огромное количество неточностей в определении старшинства войсковых частей в то время, могли возникнуть трудности с выбором головных уборов для многих полков. «Исторический» парадный головной убор получил лишь лейб-гвардии Драгунский полк. Приказом по военному ведомству № 363 от 4 июля 1907 года полку был присвоен кивер, схожий с киверами, которые полк получил при сформировании в 1814 году. Инициаторами в данном случае, как и во многих других, выступили офицеры полка. По воспоминаниям А.Ф. Редигера, бывшего в то время военным министром, «Лейб-драгуны, на полковом празднике, представили государю образец своего обмундирования при Александре I, с головным убором в виде кивера, и государь решил дать всей армии кивера» (цит. по: Егоров В. «Шапка Ярослава Мудрого». Из истории военных реформ начала XX века//Военная иллюстрация. 1998. № 1. С. 47). Правда, кивера все же получила не вся армия, а лишь небольшая ее часть. В частности, в 1909 году, в преддверии столетия Отечественной войны 1812 года, в гвардейских пехоте, пешей артиллерии и у саперов были введены в качестве парадных головных уборов кивера, по форме напоминающие кивера эпохи Наполеоновских войн. Однако их вряд ли можно считать полковым отличием — это была дань уважения всей русской армии того времени, а не отличие какому-либо конкретному полку.

Еще одно предложение высказал на заседании Разряда полковых и корабельных историй 29 ноября 1910 года А.И. Григорович. По его замыслу знаменщик, или его ассистент, или вообще нижний чин старшего срока службы в торжественных случаях должен был иметь на груди колодку со всеми медалями в память военных событий и походов, когда-либо дарованными чинам полка. Эта идея была одобрена большинством голосов, так как она должна была «иметь военно-воспитательное значение и напоминать полку о всех походах, им исполненных». Разряд просил совет ИРВИО дать дальнейший ход этому предложению (АВИМАИВиВС. Ф. 11. Оп. 95/1. Д 50. Л. 200—200 об). По сути дела это было бы еще одно коллективное отличие, так как такая колодка медалей отражала бы заслуги всей части, а не отдельного человека.

Еще одно предложение высказал на заседании Разряда полковых и корабельных историй 29 ноября 1910 года А.И. Григорович. По его замыслу знаменщик, или его ассистент, или вообще нижний чин старшего срока службы в торжественных случаях должен был иметь на груди колодку со всеми медалями в память военных событий и походов, когда-либо дарованными чинам полка. Эта идея была одобрена большинством голосов, так как она должна была «иметь военно-воспитательное значение и напоминать полку о всех походах, им исполненных». Разряд просил совет ИРВИО дать дальнейший ход этому предложению (АВИМАИВиВС. Ф. 11. Оп. 95/1. Д 50. Л. 200—200 об). По сути дела это было бы еще одно коллективное отличие, так как такая колодка медалей отражала бы заслуги всей части, а не отдельного человека.

В конце XIX — начале XX века в полках зарождается своего рода «движение реконструкции» — появляется традиция к полковым юбилеям и для полковых музеев изготавливать копии обмундирования полка за все время его существования. Для этого полкам даже выдавались в качестве образцов подлинные предметы обмундирования из Магазина образцов Технического комитета Главного интендантского управления. Например, 145-й пехотный Новочеркасский полк получил в 1896 году для этой цели десятки предметов обмундирования, снаряжения и вооружения времен царствования императоров Павла I, Александра I, Николая I и Александра II. В музее 122- го пехотного Тамбовского полка хранились шесть образцов формы одежды полка, начиная с периода правления Павла I. Эти копии были изготовлены в полковых мастерских по рисункам, сделанным с

В конце XIX — начале XX века в полках зарождается своего рода «движение реконструкции» — появляется традиция к полковым юбилеям и для полковых музеев изготавливать копии обмундирования полка за все время его существования. Для этого полкам даже выдавались в качестве образцов подлинные предметы обмундирования из Магазина образцов Технического комитета Главного интендантского управления. Например, 145-й пехотный Новочеркасский полк получил в 1896 году для этой цели десятки предметов обмундирования, снаряжения и вооружения времен царствования императоров Павла I, Александра I, Николая I и Александра II. В музее 122- го пехотного Тамбовского полка хранились шесть образцов формы одежды полка, начиная с периода правления Павла I. Эти копии были изготовлены в полковых мастерских по рисункам, сделанным с  подлинных вещей в Интендантском музее.

подлинных вещей в Интендантском музее.

Солдаты и офицеры, одетые в исторические мундиры, участвовали в различных церемониях во время празднования юбилеев полков, затем эти новоделы передавались на хранение в полковые музеи. Там они могли экспонироваться на манекенах, хотя, как отмечал один из военных историков, манекены в натуральную величину были дороги (250—450 рублей за штуку), «не весьма изящны по безжизненности», занимали много места и легко повреждались молью. Автор предлагал использовать фигуры размером в 10—12 вершков — их можно было держать под стеклом. Возможны были два варианта:

1) куклы, одетые в ткани. По доставленным цветным рисункам и описаниям их делали в Московском  кустарном музее (по отделу игрушек) за 15—25 рублей за штуку; 2) статуэтки из гипса или подобной массы, окрашенные или даже покрытые оческами соответствующей ткани (так, например, были изготовлены манекены в Интендантском музее) и с надетым снаряжением. Такие фигуры были подарены некоторым полкам императором Николаем I. Правда, изготовление таких фигур обходилось тоже довольно дорого.

кустарном музее (по отделу игрушек) за 15—25 рублей за штуку; 2) статуэтки из гипса или подобной массы, окрашенные или даже покрытые оческами соответствующей ткани (так, например, были изготовлены манекены в Интендантском музее) и с надетым снаряжением. Такие фигуры были подарены некоторым полкам императором Николаем I. Правда, изготовление таких фигур обходилось тоже довольно дорого.

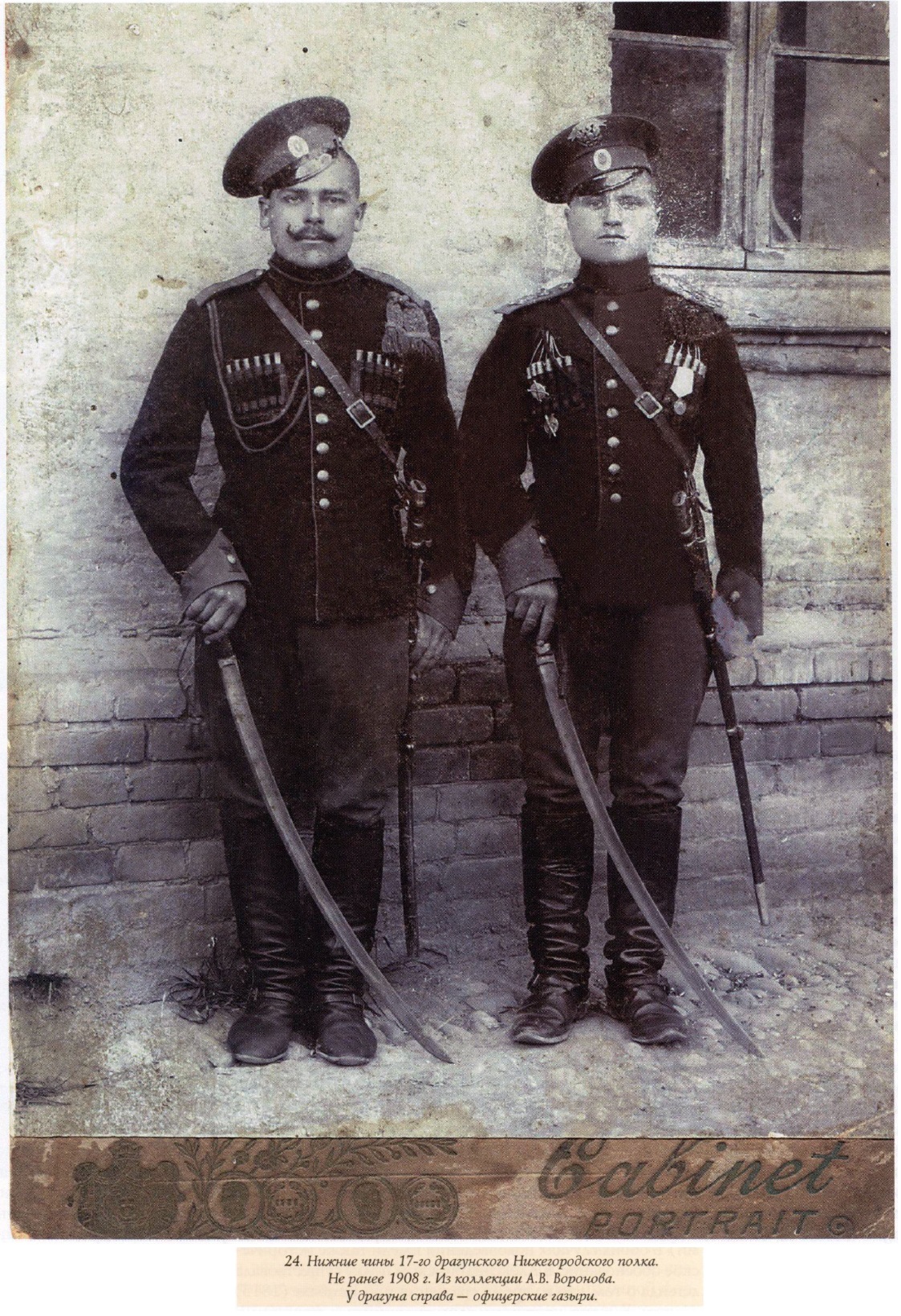

В полковых музеях хранились и подлинные предметы обмундирования прежних образцов. Особенно важную роль в воспитании у чинов части уважения к ее форме играли полковые мундиры высочайших особ, в том числе иностранных. После кончины высочайшего шефа его наследники, как правило, жаловали его полковой мундир подшефной части. Например, незадолго до начала Первой мировой войны, в январе 1914 года, по просьбе 4-го пехотного Копорского полка в полковой музей были переданы мундир, брюки и эполеты короля Саксонии Альберта, скончавшегося в 1902 году и являвшегося шефом русского полка с 1852 года.

Мундирам высочайших особ отдавались почести, сопоставимые с почестями полковым регалиям — знаменам, наградным трубам и т. п. Передача мундира сопровождалась торжественной церемонией. Например, 2 декабря 1894 года 145-му пехотному Новочеркасскому полку был пожалован мундир покойного шефа — императора Александра III. Для получения мундира из рук императора Николая II была направлена делегация в составе командира полка и трех офицеров- ассистентов в сопровождении взвода и оркестра Полк ожидал прибытия реликвии, выстроившись у своих казарм. Мундиру покойного шефа была отдана честь, как знамени, после чего состоялось торжественное богослужение.

Иногда в частях хранились мундиры и здравствующих шефов, как, например, в Гренадерском саперном батальоне. В музее батальона хранились предметы обмундирования шефа, великого князя Петра Николаевича, начиная с детского мундира солдатской формы, сшитого в батальоне в 1871 году, и первого офицерского мундира, носимого Великим князем в 10-летнем возрасте, и кончая «недавно отмененным парадным кивером» (Ракинт В.А. История Гренадерского саперного Его Императорского Высочества Великого князя Петра Николаевича батальона 1 доп. 1897—1914. Казань, 1915. С. 86).

До широкого распространения в русской армии полковых музеев (это произошло в конце XIX — начале XX в.) мундиры шефов, наряду с другими реликвиями, хранились в полковых церквях, в специально устроенных для этой цели витринах. Зачастую они продолжали храниться там же и после учреждения музея, хотя и заносились в музейные описи.

О значении, которое имели подобные реликвии для повышения престижа полкового мундира, вспоминал В. Литтауэр, служивший в начале XX века в 1-м гусарском Сумском полку. В полковом музее хранился мундир шефа — короля Дании Фредерика VIII. «Все молодые корнеты горели желанием примерить этот доломан, но сделать это можно было только ночью, в отсутствие старших офицеров. Мне удалось примерить этот доломан, и, хотя он отличался от других доломанов только генеральскими знаками отличия, ощутив его на своих плечах, я испытал потрясающее чувство сопричастности к истории» (Литтауэр В. Русские гусары. Мемуары офицера императорской кавалерии. 1911—1920. М., 2006. С. 78).

Схожее значение имело, вероятно, присвоение части так называемого «вечного шефства», когда шефом назначался тот или иной покойный государственный или военный деятель, имевший отношение к полку. Особенно много таких шефств было присвоено полкам в ходе празднования столетия Отечественной войны 1812 года. Еще 1 ноября 1910 года на заседании Разряда полковых и корабельных историй Императорского русского военноисторического общества М.К. Соколовским был сделан доклад о необходимости придать названиям некоторых войсковых частей «на вечные времена» имена императора Александра I и его ближайшего сподвижника цесаревича Константина Павловича. Было решено опросить всех членов общества с целью определить список героев 1812 года, имена которых желательно было бы увековечить таким образом. Для окончательной разработки этого вопроса в составе разряда была образована специальная комиссия. В итоге 26 августа 1912 года ряду пехотных и кавалерийских полков было присвоено шефство многих героев войны 1812 года.

Схожее значение имело, вероятно, присвоение части так называемого «вечного шефства», когда шефом назначался тот или иной покойный государственный или военный деятель, имевший отношение к полку. Особенно много таких шефств было присвоено полкам в ходе празднования столетия Отечественной войны 1812 года. Еще 1 ноября 1910 года на заседании Разряда полковых и корабельных историй Императорского русского военноисторического общества М.К. Соколовским был сделан доклад о необходимости придать названиям некоторых войсковых частей «на вечные времена» имена императора Александра I и его ближайшего сподвижника цесаревича Константина Павловича. Было решено опросить всех членов общества с целью определить список героев 1812 года, имена которых желательно было бы увековечить таким образом. Для окончательной разработки этого вопроса в составе разряда была образована специальная комиссия. В итоге 26 августа 1912 года ряду пехотных и кавалерийских полков было присвоено шефство многих героев войны 1812 года.

Чины некоторых частей, имевших в качестве «вечных шефов» монархов, носили на погонах шефские вензеля. Так, 8 августа 1910 года было высочайше поведено 6-му драгунскому Глуховскому полку, «покрывшему бессмертной славой победные свои знамена и штандарты в значительнейших сражениях царствования Екатерины Великой, именоваться навсегда 6-м драгунским Глуховским императрицы Екатерины Великой, ныне Ее Императорского Высочества Великой Княгини Александры Иосифовны полком». При этом, помимо прочих отличий, полк имел вензелевое изображение имени императрицы Екатерины II на погонах и эполетах, шефские петлицы на клапаны воротников и столбики на обшлага рукавов колетов (Глуховский, 6-й драгунский императрицы Екатерины Великой полк//Военная энциклопедия. Т. VIII. СПб., 1912. С. 342—343).

Таким образом, придавая огромное значение истории своего мундира, полки стремились посредством сохранения или введения тех или иных исторически обоснованных деталей формы сплотить личный состав в единое целое. Как писал П.Н. Краснов, «это чувство слиянности людей, это чувство особой коллективной единицы, столь важное на войне и для войны, усиливается, увеличивается, усугубляется одинаковою одеждою, одинаковым номером, общим названием — полковым мундиром» (Краснов П.Н. Душа армии. Очерки по военной психологии. Берлин, 1927// www.regiment.ru/lib/A/6/23.htm# Полковой).

«Исторические» элементы обмундирования, наряду с другими способами сохранения исторических традиций войсковых частей, служили цели выделить офицеров и нижних чинов полка на фоне остальных частей русской армии, сплотив их в то же время в единый организм. Причем использование в этих целях мундира было одним из наиболее эффективных и удобных для восприятия способов. И хотя иногда в качестве основания для введения той или иной детали обмундирования использовались не подтвержденные документально полковые предания, достоверность которых может быть поставлена под сомнение, подобные меры играли важную роль в воспитании личного состава русской армии.

Илья ХОХЛОВ

Автор выражает искреннюю признательность А.В. Воронову, А. Левченко и Ю.А. Маркитанову за помощь при подготовке данной статьи.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 74 (март 2010), стр.40