Предметами собирательской страсти, не имеющей ни географических, ни временных границ, с давних пор стали Маленькие объекты прикладного искусства — изящные коробочки различного назначения, наиболее массовыми из которых были табакерки. Интерес к ним, впрочем, вполне объясним: в их собраниях отражались исторические события и художественные стили, социальное положение владельцев, общественные пристрастия, тенденции моды и технический прогресс.

Предметами собирательской страсти, не имеющей ни географических, ни временных границ, с давних пор стали Маленькие объекты прикладного искусства — изящные коробочки различного назначения, наиболее массовыми из которых были табакерки. Интерес к ним, впрочем, вполне объясним: в их собраниях отражались исторические события и художественные стили, социальное положение владельцев, общественные пристрастия, тенденции моды и технический прогресс.

Cобирательство табакерок в России стало развиваться с XVIII века, то есть одновременно с увлечением нюхать табак. Известный знаток истории прикладного искусства С. Тройницкий писал в 1913 году, что в середине XVIII века «всякий костюм, чуть ли не на всякий случай в жизни требовал особой табакерки, и уважающие себя люди должны были иметь их в большом разнообразии. Так после смерти в 1776 года принца Конти осталось 800 табакерок. Фридрих Великий имел их 1500, из которых шестьсот получил в наследство.

Табакерки делались из золота, серебра, меди, железа, кости, черепахи, камня, фарфора, рога, дерева, эмали и, украшенные каменьями и живописью, достигали огромной ценности.

Лучшее и богатейшее в мире собрание табакерок находится в отделе драгоценностей Императорского Эрмитажа» (С. Тройницкий. «Фарфоровые табакерки Императорского Эрмитажа». Старые годы, декабрь, 1913).

В данной статье — кратком экскурсе в историю появления и развития искусства ювелирно изготовленных коробочек различного назначения и, частности, табакерок, на образцах, имевших довольно распространенное бытование, — показаны всевозможные способы украшения серебряных табакерок, изготовленных в разных странах Европы, в основном во второй-третьей четверти XIX века. Завоевавшие популярность способы украшения табакерок использовались мастерами в разных странах в течение многих десятилетий. Это хорошо видно на примере двух табакерок из Ханау и Эдинбурга, как будет показано ниже. Разница во времени их изготовления составляет 70 лет. Поэтому представляемые образцы вполне адекватно отражают не столько историю возникновения, сколько именно технологические приемы украшения. Менялся только дизайн, следовавший за развитием моды.

Данная статья написана по материалам частных коллекций Москвы и частичного использования исторических сведений, приведенных в двух замечательных трудах, содержащих систематизированные исторические, художественные и технологические обзоры и массовые воспроизведения различного типа коробочек, правда, преимущественно английского происхождения: «Silver Boxes». Eric Delieb. Antique Collector’s Club. 2002; «Eighteenth Century Gold Boxes of Europe». A. Keneth Snowman. Antique Collector’s Club. 1990. Как видно из выходных данных, эти труды, как и другая обильная литература на Западе по различным предметам собирательства, востребованы и изданы под патронажем общества коллекционеров античности. Возможно, отсутствием в настоящее время подобных развитых обществ собирателей в России объясняется незначительное количество специализированных трудов для коллекционеров по различным предметам собирательства.

Каждый раз появление новых типов коробочек свидетельствовало о появлении в общественном обиходе новых продуктов, новых изобретений и спровоцированных ими новых потребностей. Также и исчезновения из обихода тех или иных типов коробочек часто сопровождают важные изменения в общественных отношениях. Подтверждением этому является, например, исчезновение широко распространенных, особенно в монастырской среде, коробочек- дарохранительниц (Рух), предназначенных для хранения облаток или частичек мощей. Они практически совсем исчезли в Англии с приходом туда Реформации. В других, католических, странах они продолжали изготавливаться.

Другим примером исчезнувшей формы являются табакерки в виде фигурки лежащего мопса. Такая табакерка не только выполняла свою прямую функцию — хранение нюхательного табака, но и была своеобразным пропуском на собрание масонской ложи. В 1736 году Папа наложил запрет на масонство в Германии, и члены ордена сменили название на Орден мопса, который был выбран их знаком. В России также была образована новая ложа, куда могли входить и женщины. Символом был выбран также мопс. Масонство в России 1 августа 1822 года особым рескриптом Александра I было запрещено. На собрание необходимо было являться либо с собачкой, либо с ее изображением. Табакерка с фигуркой мопса служила пропуском на тайное собрание. На портрете (илл. 2) неизвестного художника 1830-х годов Екатерины Александровны Архаровой (1755—1836), урожденной Римской-Корсаковой, можно видеть на столе перед барыней колокольчик и лежащую табакерку в виде фигурки мопса. Крышкой табакерки служило основание фигурки, а в глаза часто вставляли миниатюрные самоцветы. Изготовлялись табакерки всегда примерно одного размера — около 7—8 см.

Другим примером исчезнувшей формы являются табакерки в виде фигурки лежащего мопса. Такая табакерка не только выполняла свою прямую функцию — хранение нюхательного табака, но и была своеобразным пропуском на собрание масонской ложи. В 1736 году Папа наложил запрет на масонство в Германии, и члены ордена сменили название на Орден мопса, который был выбран их знаком. В России также была образована новая ложа, куда могли входить и женщины. Символом был выбран также мопс. Масонство в России 1 августа 1822 года особым рескриптом Александра I было запрещено. На собрание необходимо было являться либо с собачкой, либо с ее изображением. Табакерка с фигуркой мопса служила пропуском на тайное собрание. На портрете (илл. 2) неизвестного художника 1830-х годов Екатерины Александровны Архаровой (1755—1836), урожденной Римской-Корсаковой, можно видеть на столе перед барыней колокольчик и лежащую табакерку в виде фигурки мопса. Крышкой табакерки служило основание фигурки, а в глаза часто вставляли миниатюрные самоцветы. Изготовлялись табакерки всегда примерно одного размера — около 7—8 см.

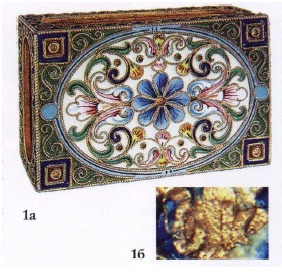

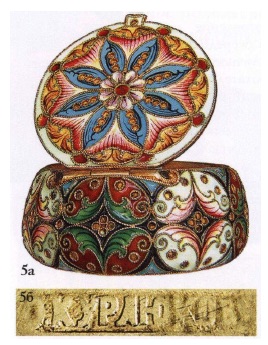

Появление сахара породило изготовление драже и засахаренных фруктов, а это, в свою очередь, вызвало появление специальных коробочек для личного ношения этих сладостей, а появление тертого нюхательного табака — появление табакерок. Предшественницами современных бензиновых и газовых зажигалок были так называемые коробочки-весты, названные по имени римской богини домашнего очага Весты, появившиеся в Англии в 1832 году в результате изобретения различных видов спичек в 1826—1832 годах. Коробочки являлись  контейнерами для спичек и имели на поверхности покрытие для «чиркания» — зажигания спичек. После появления тонких деревянных спичечных коробков появились металлические футляры для них, называемые в России спичечницами. Выполненные в разных техниках, спичечницы сами порой становились произведением прикладного искусства. Такова изящная спичечница (илл. 1а; 4,6x3,0x1,6), в технике расписной полихромной эмали по скани выполнена в фирме О.Ф. Курлюкова (илл. 16) в Москве в 1908—1916 годах.

контейнерами для спичек и имели на поверхности покрытие для «чиркания» — зажигания спичек. После появления тонких деревянных спичечных коробков появились металлические футляры для них, называемые в России спичечницами. Выполненные в разных техниках, спичечницы сами порой становились произведением прикладного искусства. Такова изящная спичечница (илл. 1а; 4,6x3,0x1,6), в технике расписной полихромной эмали по скани выполнена в фирме О.Ф. Курлюкова (илл. 16) в Москве в 1908—1916 годах.

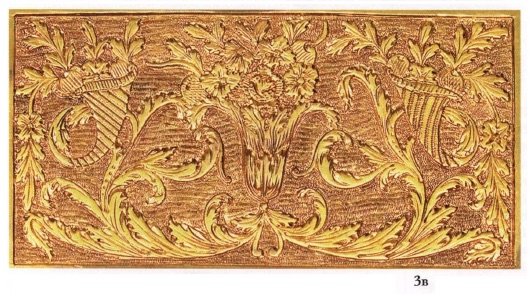

Коробочки из драгоценных металлов, украшенные эмалями, живописью, черневыми гравюрами, драгоценными камнями или поверхность которых была украшена специальными способами обработки, зачастую были шедеврами ювелирного искусства. Примером

украшения поверхности в технике резьбы и гравировки может служить золотая двухцветная табакерка (илл. 3; 8,5x5,7x2,5), в рисунках орнамента и сюжетных композициях с цветами и птицами которой прослеживаются черты позднего ампира, барокко и рококо. Табакерка выполнена в 30-40-х годах XIX века в Западной Европе квалифицированным мастером, владевшим разнообразными ювелирными приемами. Искусство мастера легко оценить при рассмотрении фрагмента украшения оборотной стороны табакерки (илл. Зв). Золотая табакерка является исключением среди представляемых серебряных образцов и помещена здесь для демонстрации работ не только по серебру, но и по золоту.

украшения поверхности в технике резьбы и гравировки может служить золотая двухцветная табакерка (илл. 3; 8,5x5,7x2,5), в рисунках орнамента и сюжетных композициях с цветами и птицами которой прослеживаются черты позднего ампира, барокко и рококо. Табакерка выполнена в 30-40-х годах XIX века в Западной Европе квалифицированным мастером, владевшим разнообразными ювелирными приемами. Искусство мастера легко оценить при рассмотрении фрагмента украшения оборотной стороны табакерки (илл. Зв). Золотая табакерка является исключением среди представляемых серебряных образцов и помещена здесь для демонстрации работ не только по серебру, но и по золоту.

Ювелиры-златокузнецы и серебряники во многих странах были обласканы властью и занимали почетное место в иерархии общественных отношений. Во Франции златокузнецы были традиционно привилегированным классом. Они следовали сразу за шерифом в церемониальных процессиях и часто избирались на право нести государственный королевский балдахин. Франсуа- Томас Жермэн, великий дизайнер и серебряник XVIII века, был даже шерифом города Парижа. В Испании император Карл Квинт дал златокузнецам право одеваться в чистый шелк как ясный знак того, что он считает их не просто ремесленниками, а в первую очередь художниками. Почести воздавались ювелирам и работающим с драгоценными металлами в Италии в эпоху Ренессанса.

Перед тем как вошли в обиход почтовые ящики, во Франции существовали «boites-a-message» или «messager» — «коробочки-вестники»', всегда из металла, иногда из драгоценного, снабженные внутренним или висячим замком. В «Описи мебели Аликса де Фролуа», относящейся к 1369 году, упоминается корбочка-вестник из серебра. Два и только два одинаковых ключа изготавливались для замка, для каждого корреспондента, чтобы сохранить секретность при переноске контейнера от одного к другому.

Историю золотых коробочек правильнее начать с футлярчиков для ароматных шариков (pomanders), духов, мускуса — коробочек-ароматниц. К XVII веку эти предме

В XIV веке начали конструировать для личного ношения маленькие коробочки для цукатов или драже (сласти делались всех цветов в форме животных, птиц или даже людей), для специй, пряностей, сушеных фиг или засахаренного изюма. Детальное описание таких коробочек содержится в описях имущества Карла V, Анны Бретанской, Маргариты Австрийской. Это показывает, как высоко ценились такие коро

Овальные коробочки для специй были нередко украшены рисунками и надписями на любовные темы, в ранних вариантах по мотивам «Emblemata Amatoria».

Для личной гигиены были коробочки, часто сферические, содержащие губку для обтирания, а еще меньше были коробочки для содержания мелких таблеток мыла.

В ходу появились коробочки-мушечницы, обычно прямоугольные, иногда овальные, меньше и более плоские, чем табакерки. Коробочка, содержащая и мушки, и румяна, обычно была маленькой, целостно выглядящей, прямоугольной формы с главной крышкой с вмонтированным на ней зеркалом, под которой были крышки одного или двух внутренних отделений и свободное пространство вдоль коробочки, сделанное для хранения маленькой кисточки с золотой ручкой.

Кроме того, были коробочки с терками для мускатного ореха, имевшие распространение в 1650—1850 годах; были цилиндрические коробочки для игральных фишек; коробочки для сургуча, для различных инструментов. Массовое распространение получили коробочки-ароматницы, впервые появившиеся в 1770-х годах и получившие широкое применение у женской половины общества в качестве средства против обмороков и физической слабости, вызванных жестокими требованиями моды: слишком тугими корсетами и немыслимыми нагромождениями на голове в виде причесок. Коробочки содержали губку, пропитанную туалетным уксусом или нюхательной солью.

Любители английского серебра, особенно периода Вильяма IV и королевы Виктории, знакомы с плоскими прямоугольными коробочками для игральных карт, реликтом грациозного века, который процветал с 1830 по 1865 год.

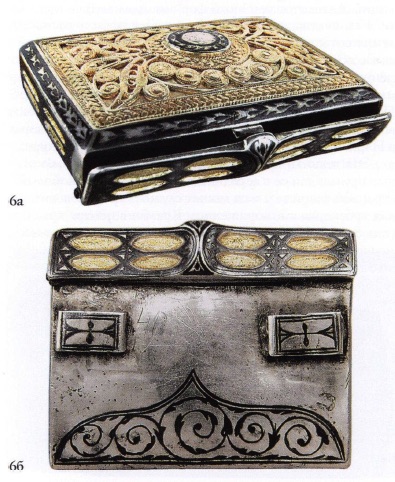

Предметом украшения на мусульманском Востоке были особые коробочки-коранницы, или капторги, для хранения миниатюрных рукописных коранов или отдельных сур. На тыльной стороне они имели припаянные к плоскости параллельно расположенные скобочки, за которые они подвешивались для ношения поверх одежды или у основания косы. Лицевая поверхность коранницы покрывалась витым сканным орнаментом, в центре которого размещались розетка или ромб вокруг небольшого самоцвета-бирюзы, топаза или аметиста. Отличительной особенностью коранниц было расположение крышки: крышкой являлась горизонтальная боковая грань (илл. 6а, 66; 6,0x4,2x1,5).

Предметом украшения на мусульманском Востоке были особые коробочки-коранницы, или капторги, для хранения миниатюрных рукописных коранов или отдельных сур. На тыльной стороне они имели припаянные к плоскости параллельно расположенные скобочки, за которые они подвешивались для ношения поверх одежды или у основания косы. Лицевая поверхность коранницы покрывалась витым сканным орнаментом, в центре которого размещались розетка или ромб вокруг небольшого самоцвета-бирюзы, топаза или аметиста. Отличительной особенностью коранниц было расположение крышки: крышкой являлась горизонтальная боковая грань (илл. 6а, 66; 6,0x4,2x1,5).

Первые табакерки, похоже, были в форме груши с отверстием наверху, чтобы маленькое количество табачной пудры высыпать на тыльную сторону левой руки перед вдыханием в каждую ноздрю. Виньель-Марвиль в своих «Melanges d’Histoire et de Literature» (1700) говорит, что маркиз де Польми был первым, кто отметил этот тип табакерки в его ссылке на гравюру XVII века, изображающую кавалера, держащего нечто похожее на шар, снабженный горлышком, через которое нюхательный табак мог высыпаться на тыльную сторону левой руки.

Практика применения растертых листьев табака для личного вдыхания приготовленной таким образом пудры впервые упомянута в 1650 году в «Письмах» Джеймса Холуэла. Во Франции тертый табак был первоначально известен как grivoise — «веселый солдат». Его использовали во время военной компании в Страсбурге в 1690 году. Тогда каждый должен был тереть себе табак сам.

Вскоре выяснилось, что более удобно покупать табак в виде пудры, и появились, как таковые, табакерки: tabatiere или tabaquiere, как они первоначально назывались. Стало модным иметь табакерки из золота, серебра, кости, перламутра с портретом на крышке или спрятанным под ней внутри самой коробочки. Мольер называл табакерки «petit grenier tabaque» (маленький табачный сарай). В Англии во времена принца Уэльского, который позже стал королем Георгом IV, король и придворные накапливали большое количество простого и душистого табаков в специальных помещениях, время от времени инспектируя склады и пополняя их запасы. Нюхание табака имело собственный ритуал: табакерка доставалась из кармана левой рукой, пальцы правой трижды постукивали по крышке, коробочка открывалась, и щепотка табака клалась на тыльную сторону левой руки или на ноготь большого пальца, огороженного указательным пальцем, и вдыхалась.

Король-Солнце Людовик XIV во Франции и русский царь Алексей Михайлович, правившие примерно в одно время, невзлюбили нюхательный табак, но если во Франции нелюбовь короля простиралась не дальше его придворного окружения, то в России всякого, уличенного в нюхании табака, нещадно наказывали физически и политически.  Нелюбовь Людовика XIV к нюхательному табаку породила новый вид табакерки: boite-a-portrait (коробочка- портрет) или, более аккуратно, a tabatiere-a-portrait (табакерка-портрет). Табакерка-портрет была табакеркой, замаскированной под умышленно неопределенным живописным портретом, смонтированным на крышке, и служившей как паспорт при дворе, который фрондировал по поводу «l’art de priser» — искусства нюхания. Аутентичные boite-a-portrait были традиционно плоскими по форме, овальными или прямоугольными. Это были действительно искусно сделанные коробочки для сохранения высоко ценимых живописных портретов и часто носились в качестве подвески, брелока с помощью кольца, выступающего сверху. Людовик XIV любил живописные эмалевые миниатюры. Большинство лучших портретов были выполнены этим способом художником Петито (Petitot), а менее высокого уровня такими художниками, как Перроль (Perrault), Шатильон (Chatillon), Ферран (Ferrand).

Нелюбовь Людовика XIV к нюхательному табаку породила новый вид табакерки: boite-a-portrait (коробочка- портрет) или, более аккуратно, a tabatiere-a-portrait (табакерка-портрет). Табакерка-портрет была табакеркой, замаскированной под умышленно неопределенным живописным портретом, смонтированным на крышке, и служившей как паспорт при дворе, который фрондировал по поводу «l’art de priser» — искусства нюхания. Аутентичные boite-a-portrait были традиционно плоскими по форме, овальными или прямоугольными. Это были действительно искусно сделанные коробочки для сохранения высоко ценимых живописных портретов и часто носились в качестве подвески, брелока с помощью кольца, выступающего сверху. Людовик XIV любил живописные эмалевые миниатюры. Большинство лучших портретов были выполнены этим способом художником Петито (Petitot), а менее высокого уровня такими художниками, как Перроль (Perrault), Шатильон (Chatillon), Ферран (Ferrand).

Первым художником, написавшим миниатюру на кости, была Розальба Каррьера (Rosalba Carriera). Идея возникла из венецианской особенности декорирования костяных коробочек как ярко красочной имитации лаковой живописи или глазури, но «fondelli» Розальбы, как она их называла, декоративная живопись, выполненная на дне этих коробочек, далеко превосходила по качеству и размаху все, что было до этого. Миниатюрная живопись по кости, в противовес эмалевой живописи, не широко использовалась для декорирования коробочек.

Вошедшие в моду на Западе в XVII веке, табакерки распространились в России в XVIII веке. Хотя из употребления в России нюхательный табак вышел только в 50-х годах XX века, табакерки перестали изготавливать уже в начале XX столетия.

Сухое определение табакерки как «небольшой коробочки с подъемной крышкой для нюхательного табака» (М.М. Постникова-Лосева, Н.Г. Платонова, Б.Л. Ульянова. «Золотое и серебряное дело XV—XX вв.» (Территория СССР). Москва, «Наука», 1983) не объясняет причину вожделения и страсти собирательства табакерок. Изящество, красота и редкость, а порой и высокая материальная ценность — все это и привлекает коллекционеров. Изготовители как бы соревновались в изобретательности и мастерстве при изготовлении табакерок. Многие секреты мастерства не разгаданы ювелирами до сих пор.

Изучение наследия серебряных коробочек, и табакерок в частности, выявляет более десятка способов украшения их поверхности. Старейшим способом украшения поверхности является литье. Этот метод украшения металлических поверхностей применяли и древние египтяне, греки, римляне, и современные мастера. Монах Феофилус в XII веке в трактате о металлообработке «Diversarum Artium hedula», а позже, в XVI веке, великий флорентийский художник Бенвенуто Челлини в своем «Trttato della Scultura» описали процесс в подробностях. Литые плакетки, предназначенные для украшения крышки коробочки, потом дорабатывалась вручную, чтобы удалить следы формы и дать большую глубину предмету. Этот процесс отделки также маскирует процесс производства. Многие литые коробочки имеют похожие украшения на боках и на дне. Эти элементы коробочек спаиваются вместе и снаружи, и внутри, швы покрываются золочением, чтобы скрыть все следы пайки, а также затем, чтобы защитить поверхность внутри от коррозии, произведенной кислотностью нюхательного табака или содержимого ароматизаторов в ароматницах.

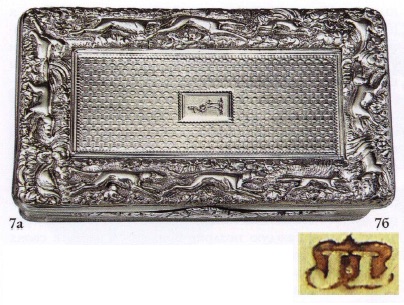

Примером такой коробочки может служить лондонская табакерка (илл. 7а, 76; 8x4,8x1,5) мастера Джона Линнита (John Linnit) 1829—1830 годов, выполненная в технике литья и гильошировки типа «корзиночное плетение». Такие табакерки с изображением псовой охоты на литом бордюре и гильошированным корзиночным плетением поля в центре й оборотной стороны были распространены в стране с многовековой традицией псовой охоты.

«Блестящее резание» (Bright-cutting) — гравирование в свободном стиле без ограничений в выборе штриха. При блестящем резании гравер использовал специально приготовленные инструменты, которые держались в остром состоянии с помощью корундовой палочки. Мастер наваливался всем весом тела при каждом резе для производства глубины. Эта специальная техника появилась в середине 1760-х годов, но предметы этого периода очень редки. Блестящее резание требует абсолютной уверенности со стороны гравера Работая, за малым исключением, полностью по рисунку от руки, он создает чувство перспективы с помощью серии различных приемов. Земля, которая есть реальная поверхность металла, расчерчивается резцом для нарезания резьбы,

«Блестящее резание» (Bright-cutting) — гравирование в свободном стиле без ограничений в выборе штриха. При блестящем резании гравер использовал специально приготовленные инструменты, которые держались в остром состоянии с помощью корундовой палочки. Мастер наваливался всем весом тела при каждом резе для производства глубины. Эта специальная техника появилась в середине 1760-х годов, но предметы этого периода очень редки. Блестящее резание требует абсолютной уверенности со стороны гравера Работая, за малым исключением, полностью по рисунку от руки, он создает чувство перспективы с помощью серии различных приемов. Земля, которая есть реальная поверхность металла, расчерчивается резцом для нарезания резьбы,  создавая серию тонких параллельных линий. Даже этот условный фон выглядел глубже при свете, а вышележащее выглаживание дает эффект распределения светотени. Иллюзия еще более усиливалась оптическим обманом, когда наклонные линии разбегаются от центрального ядра, которым может быть цветок, листья или украшенный мантией картуш, содержащий герб. Помещенное в центр изображение обретает трехмерное впечатление. Впервые, кажется, этот прием применил в Париже Жан Жорж Qean George) в 1755—1756 годах.

создавая серию тонких параллельных линий. Даже этот условный фон выглядел глубже при свете, а вышележащее выглаживание дает эффект распределения светотени. Иллюзия еще более усиливалась оптическим обманом, когда наклонные линии разбегаются от центрального ядра, которым может быть цветок, листья или украшенный мантией картуш, содержащий герб. Помещенное в центр изображение обретает трехмерное впечатление. Впервые, кажется, этот прием применил в Париже Жан Жорж Qean George) в 1755—1756 годах.

Эта техника была знакома и русским мастерам, которые применяли ее в середине XIX века. Прекрасной иллюстрацией такой техники может служить небольшая изящная табакерка с изображением Кремля в центре крышки (илл. 8а; 5,4x3,0x1,6), выполненная в стиле второго рококо, московским мастером-монограммистом «Ве» (илл. 86) в 1857 году.

К способам украшения гладкой поверхности относится ручное и машинное гравирование, травление с последующей обработкой или без оной. Гравированный рисунок на блестящей поверхности появился с незапамятных времен, а машинное гравирование — гильоширование (engine turning) — появилось во Франции. Первые эксперименты парижский мастер Горин начал производить в 1745— 1746 годах. Он специализировался на машинной гравировке волн, изображающих муаровый шелк, который особенно привлекателен под слоем чистой прозрачной эмали. Во Франции машинная гравировка была известна как guillochage, а машина — «а tour a guillocher». Гильошерная машина позволяла получать на поверхности любой повторяющийся рисунок. В этой технике выполнена табакерка (илл. 9а, 96; 7,8x4,3x1,9) венского мастера Томаса Шейдля (Thomas Scheidl) (илл. 9в) в 1850 году.

Канавки от резьбы штихелем при гравировании золотой или серебряной поверхности покрывались нередко либо черной эмалью, либо чернились специальными составами, либо заполнялись чернью. К этой технике примыкает украшение поверхности выемчатой эмалью.

Канавки от резьбы штихелем при гравировании золотой или серебряной поверхности покрывались нередко либо черной эмалью, либо чернились специальными составами, либо заполнялись чернью. К этой технике примыкает украшение поверхности выемчатой эмалью.

В Западной Европе не пользовалось популярностью привычное и любимое в России украшение серебра черневым рисунком, поэтому для изображения архитектурного ландшафта или отдельных архитектурных памятников там применялась технология черной выемчатой эмали или травление по типу изготовления офорта с последующим зачернением вытравленной части рисунка.

В этой технике выполнен вид на мавзолей прусской королевы Луизы Августы-Вильгельмины-Амалии, матери российской императрицы, жены Николая I, на крышке венской табакерки 1825 года мастера-монограммиста «SKS» (илл. 106). Мавзолей был построен в парке дворца Шарлоттенбург в Берлине в 1810 году по проекту архитектора К.Ф. Шинкеля. Боковые стенки и дно табакерки (илл. 10а; 8,6x5,6x2,0) сделаны в форме волны, внутренняя и внешняя поверхность, кроме зоны рисунка, вызолочены

В технике черной выемчатой эмали неизвестным мастером выполнена венская табакерка (илл. 11; 9,2x3,7x2,8) середины XIX века, на крышке которой изображен вид на дворец Шёнбрунн, построенный архитектором Н. Паскалем в 1743— 1749 годах, и Глориэтту, построенную архитектором Ф. Гогенбергом в 1775 году.

В технике черной выемчатой эмали неизвестным мастером выполнена венская табакерка (илл. 11; 9,2x3,7x2,8) середины XIX века, на крышке которой изображен вид на дворец Шёнбрунн, построенный архитектором Н. Паскалем в 1743— 1749 годах, и Глориэтту, построенную архитектором Ф. Гогенбергом в 1775 году.

С целью удешевления продукции ручная чеканка все более вытеснялась механическим штампованием или тиснением с внешней или с внутренней стороны с последующей ручной доработкой. Подобным образом украшена поверхность табакерки (илл. 12а, овал — 6,2x4,1x1,5), произведенной фирмой J.L.Schlingloff (илл. 126) в Ханау в 1903— 1906 годах. На табакерке изображена сцена в таверне по мотивам живописи Д. Тенирса-младшего. Примечательно, что в 1831 году в Эдинбурге неизвестным мастером была изготовлена табакерка (илл. 12в), близкая по форме, размерам, технологии и сюжету, опубликованная в «Silver Boxes». Eric Delieb. Antique Collector’s Club. 2002. Plate 123. Популярный сюжет и относительно низкая стоимость обеспечили табакерке из Ханау неоднократные перепродажи. На табакерке, кроме фирменного клейма производителя, имеются годовое (1906 г.) и вывозное клеймо Нидерландов, а также проба «84», применявшаяся в Российской империи.

В конце XIX — начале XX века появился в России новый вид украшения. Поверхности золотых и серебряных портсигаров и спичечниц стали придавать вид самородка. Появился и специальный термин — «под самородок». Этот способ наглядно виден на спичечнице 1904— 1908 годов (илл. 13; 6,0x4,0x2,2) работы неизвестного мастера в Санкт-Петербурге.

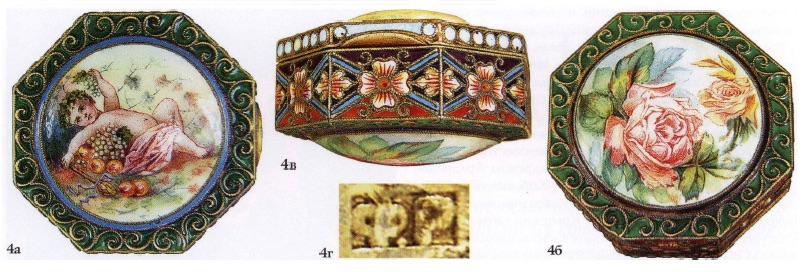

Крышки коробочек нередко украшались присоединяемыми материалами: вставками и накладками, такими как кость, панцирь черепахи, перламутр, фарфор, поделочные камни и мозаики, а также камеи из камня или раковины.

Крышки коробочек нередко украшались присоединяемыми материалами: вставками и накладками, такими как кость, панцирь черепахи, перламутр, фарфор, поделочные камни и мозаики, а также камеи из камня или раковины.

Примером может служить парижская золоченая табакерка (илл. 14; 6,2x4,0x2,0) неизвестного мастера второй половины XIX века со вставкой из фарфора с живописным пасторальным сюжетом на крышке и сплошь покрывающим табакерку затейливым гильошированным узором. Видимо, из-за хрупкости материала, вставка не закреплена на поверхности накладной рамочкой, а вставлена в обрамленное отверстие в крышке и закрыта с внутренней стороны дополнительной пластиной, как это обычно делалось для картинок, вставленных в рамку. Такой способ крепления хрупкой вставки только увеличивал риск ее повреждения. Именно это и объясняет тот факт, что табакерки с подобными вставками в наше время довольно редки.

Большинство коробочек, украшенных пластинами с очень тонкой резьбой по кости, полностью оправленных в серебро и проклейменных, появляется с конца 1680-х годов.

Черепаховый панцирь для украшения применялся очень широко: интерьеры, мебель, предметы роскоши. В середине XVIII века Эдвард Холсворт писал: «Некоторые из римлян были настолько экстравагантны, что покрывали свои двери и дверные коробки панцирями индийских черепах». Широко известна мебель, изготовленная в так называемой «технике Буль». Коробочки с черепаховой инкрустацией получили название «пике» (Pique Мау).

Перламутр использовался в украшении коробочек в качестве вставок как элемент орнамента, но предметы с ручной резьбой по перламутру редки. Гораздо чаще в крышки табакерок делали вставки из пластин перламутра с гравированным рисунком на ней. На перламутровой пластине редкой провинциальной шведской табакерки (илл. 15а; 7,1x5,0x1,9) 1842 года, изготовленной серебряных дел мастером-монограммистом «AL» (или «А1»?), клеймо нечеткое (илл. 156), и резчиком по перламутру мастером-монограммистом «АС» из города Кальмар выгравирован вид главного собора города Кальмар, построенного по проекту Никодима Тесина Старшего в 1660 году в правление короля Карла Густава. Гравированная перламутровая пластина есть единственное украшение табакерки. В остальном же это плоская, гладкая коробочка с подъемной крышкой на шарнире.

Табакерки с камеей ручной работы, забранной в серебряную или золотую рамку на крышке, встречаются редко. Большинство их итальянского происхождения. Сюжет для украшения выбирался обычно по мотивам классических мифов, но иногда носил мемориальный заказной характер. Автор опубликованной в 1951 году книги «Викторианское ювелирное искусство» Маргарет Флауэр утверждает: «Производство камей из раковин, как сообщает Art Journal 1854 года, сицилианского происхождения и выполнялось в Риме, начиная с 1805 года. Однако примерно в 1830 году итальянцы начали резать камеи из раковин в Париже, и в настоящее время (1854 г.) гораздо больше камей из раковин сделано в Париже, чем в Италии. Римские художники достигли совершенства в этом красивом искусстве». Затем писательница продолжает: «Раковины, которые использовались, назывались: красные с белым — Пасть быка;

Табакерки с камеей ручной работы, забранной в серебряную или золотую рамку на крышке, встречаются редко. Большинство их итальянского происхождения. Сюжет для украшения выбирался обычно по мотивам классических мифов, но иногда носил мемориальный заказной характер. Автор опубликованной в 1951 году книги «Викторианское ювелирное искусство» Маргарет Флауэр утверждает: «Производство камей из раковин, как сообщает Art Journal 1854 года, сицилианского происхождения и выполнялось в Риме, начиная с 1805 года. Однако примерно в 1830 году итальянцы начали резать камеи из раковин в Париже, и в настоящее время (1854 г.) гораздо больше камей из раковин сделано в Париже, чем в Италии. Римские художники достигли совершенства в этом красивом искусстве». Затем писательница продолжает: «Раковины, которые использовались, назывались: красные с белым — Пасть быка; .jpg) розовые с белым — Раковина королевы; коричневые с белым — Черный

розовые с белым — Раковина королевы; коричневые с белым — Черный

Камея на табакерке (илл. 16а, 166; 8,5x5,2x1,4) закреплена золотой рамочкой на пластине крышки. Орнамент на пластине выполнен в комбинированной технике сочетания слегка опущенного гильошированного фона и резного золоченого орнамента в стиле второго рококо. Дизайн крышки спроектирован с учетом последующего размещения овальной накладки в центре. К сожалению, идентификационных клейм на табакерке нет. По стилистическим признакам можно предположить, что крышка табакерки с камеей была выполнена в середине XIX века, возможно, во Франции. Искусно вырезанная камея имеет явно мемориальный характер.

Коробочки, украшенные римской мозаикой, весьма редки и дороги. Мозаичное панно располагалось на крышке и часто подвергалось непоправимым повреждениям.

Особое место в коллекционировании табакерок составляет собирание русских табакерок. Отечественная база здесь необъятна. Она позволяет систематизировать наблюдения не только по регионам изготовления, но и по периодам, прослеживать их характерные черты и отличия. Прикладное искусство XIX века долгое время оставалось в тени периодов классических стилей и выдающихся достижений отдельных мастеров, но в настоящее время все больше исследователей уделяют ему свое внимание.

Олег ЛОГИНОВ

Иллюстрации предоставлены автором

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 75 (апрель 2010), стр.22