В первой четверти XIX века в Санкт-Петербурге был основан завод купца Филиппа Сергеевича Батенина. Находился он в «Санкт-Петербургском уезде по выборгскому тракту, на 1 версте» — на берегу Большой Невки, в переулке, который позже назовут Батенинским (ныне улица Александра Матросова). Работал завод с 1814 года, но после пожара в 1838 году, когда сгорели почти все здания и он прекратил свое существование, еще примерно год продолжалась продажа фарфоровых изделий, сохранившихся на складах, так что иногда можно встретить другие даты работы завода — 1814—1839 годы.

В первой четверти XIX века в Санкт-Петербурге был основан завод купца Филиппа Сергеевича Батенина. Находился он в «Санкт-Петербургском уезде по выборгскому тракту, на 1 версте» — на берегу Большой Невки, в переулке, который позже назовут Батенинским (ныне улица Александра Матросова). Работал завод с 1814 года, но после пожара в 1838 году, когда сгорели почти все здания и он прекратил свое существование, еще примерно год продолжалась продажа фарфоровых изделий, сохранившихся на складах, так что иногда можно встретить другие даты работы завода — 1814—1839 годы.

Завод Батенина начал работать после Отечественной войны 1812 года. Влияние этого события на Россию огромно. Патриотический подъем, вызванный войной, охватил все русское общество, возбудил интерес ко всему национальному, ускорил те процессы, которые назревали в общественной жизни страны в предшествующую эпоху. Так, в газете «Северная почта» за 1815 год часто сообщалось, что многие

Завод Батенина начал работать после Отечественной войны 1812 года. Влияние этого события на Россию огромно. Патриотический подъем, вызванный войной, охватил все русское общество, возбудил интерес ко всему национальному, ускорил те процессы, которые назревали в общественной жизни страны в предшествующую эпоху. Так, в газете «Северная почта» за 1815 год часто сообщалось, что многие  московские торговцы не стыдились продавать отечественные товары и, наоборот, рекламировали их преимущество перед иностранными. В Санкт-Петербурге и Москве открывались магазины для продажи русских товаров. Владельцы заводов перестали клеймить изделия иностранными знаками, добиваясь при этом более выгодной продажи своих изделий. В фарфоровом производстве появляется новый тип предпринимателя. Это, как правило, русский купец, долгое время занимавшийся торговлей привозной фарфоровой посудой. Таким предпринимателем и являлся купец Филипп Сергеевич Батенин.

московские торговцы не стыдились продавать отечественные товары и, наоборот, рекламировали их преимущество перед иностранными. В Санкт-Петербурге и Москве открывались магазины для продажи русских товаров. Владельцы заводов перестали клеймить изделия иностранными знаками, добиваясь при этом более выгодной продажи своих изделий. В фарфоровом производстве появляется новый тип предпринимателя. Это, как правило, русский купец, долгое время занимавшийся торговлей привозной фарфоровой посудой. Таким предпринимателем и являлся купец Филипп Сергеевич Батенин.

Батенинский фарфор был ориентирован в первую очередь на столичный рынок. Выпускал завод чайную посуду, тарелки, вазы. По «росписи вещам», выставленным на первой публичной выставке российских изделий в Санкт- Петербурге в 1829 году, на фабрике санкт-петербургского купца Филиппа Батенина числились вазы с живописью, столовая и чайная посуда, кастрюли фарфоровые, оправленные медью. Один из магазинов завода располагался в центре Санкт-Петербурга по адресу: Невский проспект, дом 25. Хороший фарфор, яркая роспись, обилие позолоты — все это привлекало внимание покупателей: «Недавно еще фарфор и фаянс в России были предметом наслаждений самого достаточнейшего класса потребителей. Фарфор Севрский, Саксонский, фаянс Английский украшали только столы богатых наших домов.... Ныне отечественными фарфорамиукрашаются и самые богатые наши столы, но то еще более достопримечательно, что по причине весьма сходной цены, сие красивое произведение доступно для каждого почти состояния потребителей. С удовольствием наблюдатель заметит ныне внутри Империи нередко фарфоровую или фаянсовую посуду там, где недавно еще занимала место глиняная или деревянная» (Пельчинский В.О. О состоянии промышленных сил России до 1832 года. СПб., 1833).

Батенинский фарфор был ориентирован в первую очередь на столичный рынок. Выпускал завод чайную посуду, тарелки, вазы. По «росписи вещам», выставленным на первой публичной выставке российских изделий в Санкт- Петербурге в 1829 году, на фабрике санкт-петербургского купца Филиппа Батенина числились вазы с живописью, столовая и чайная посуда, кастрюли фарфоровые, оправленные медью. Один из магазинов завода располагался в центре Санкт-Петербурга по адресу: Невский проспект, дом 25. Хороший фарфор, яркая роспись, обилие позолоты — все это привлекало внимание покупателей: «Недавно еще фарфор и фаянс в России были предметом наслаждений самого достаточнейшего класса потребителей. Фарфор Севрский, Саксонский, фаянс Английский украшали только столы богатых наших домов.... Ныне отечественными фарфорамиукрашаются и самые богатые наши столы, но то еще более достопримечательно, что по причине весьма сходной цены, сие красивое произведение доступно для каждого почти состояния потребителей. С удовольствием наблюдатель заметит ныне внутри Империи нередко фарфоровую или фаянсовую посуду там, где недавно еще занимала место глиняная или деревянная» (Пельчинский В.О. О состоянии промышленных сил России до 1832 года. СПб., 1833).

Завод Батенина выпускал фарфор, подражающий изделиям Императорского фарфорового завода, где в первой четверти XIX века в росписи использовали виды известных мест столицы и пригородов, и в то же время это было налаженное производство сувениров, хорошо раскупаемых приезжающими в столицу. «Петербург — центр правительства, город по преимуществу административный, бюрократический и официальный. Едва ли не целая треть его народонаселения состоит из военных, и число штатских чиновников едва еще не превышает собою числа военных офицеров. В Петербурге все служит, все хлопочет о месте или об определении на службу. В Москве вы часто можете слышать вопрос: «чем вы занимаетесь?». В Петербурге этот вопрос решительно заменен вопросом: «где вы служите?». Слово «чиновник» в Петербурге такое же типическое, как в Москве «барин» (В.Г. Белинский. Статья «Петербург и Москва». Собр. соч., т. 3. М., 1948).

Завод Батенина выпускал фарфор, подражающий изделиям Императорского фарфорового завода, где в первой четверти XIX века в росписи использовали виды известных мест столицы и пригородов, и в то же время это было налаженное производство сувениров, хорошо раскупаемых приезжающими в столицу. «Петербург — центр правительства, город по преимуществу административный, бюрократический и официальный. Едва ли не целая треть его народонаселения состоит из военных, и число штатских чиновников едва еще не превышает собою числа военных офицеров. В Петербурге все служит, все хлопочет о месте или об определении на службу. В Москве вы часто можете слышать вопрос: «чем вы занимаетесь?». В Петербурге этот вопрос решительно заменен вопросом: «где вы служите?». Слово «чиновник» в Петербурге такое же типическое, как в Москве «барин» (В.Г. Белинский. Статья «Петербург и Москва». Собр. соч., т. 3. М., 1948).

Санкт-Петербург производил неизгладимое впечатление на приезжих, не только русских, но и иностранцев. «Разве город этот не населен одними лишь принцами, так как я тщетно ищу дома, и вижу лишь дворцы!» — восклицал французский путешественник д’Арленкур. К XIX веку в Санкт-Петербурге сформировалась интересная система улиц и площадей центра города, которая потребовала позднее реконструкций в связи с возведением новых правительственных, общественных и военногражданских зданий. Новый градостроительный заказ выполнялся с необычайно художественным размахом. Его успех определился широким распространением ансамблевого принципа застройки и как следствие — появлением с начала XIX века крупных ансамблей нового типа. Это и архитектура стрелки Васильевского острова — Биржа с Ростральными колоннами, Новобиржевой гостиный двор, гранитные набережные, и перестроенное здание Адмиралтейства, где со строгой классической архитектурой великолепно сочеталась скульптура, что придавало его фасадам величие и торжественность. Начатые строительные работы в Санкт-Петербурге были прерваны на время Отечественной войны, но уже в 1814 году поэт К.Н. Батюшков писал: «Кто не был двадцать лет в Петербурге, тот его, конечно, не узнает, тот увидит новый город... Как все части отвечают целому! Какая красота зданий, какой вкус и в целом, какое разнообразие, происходящее от смешения воды со зданиями!» И действительно, величественный размах крыльев двух корпусов Главного штаба, сумеречные пролеты арок, ансамбль Биржи, великолепный Казанский собор, многоколонные симфонии улиц, полноводная Нева — словом, вся архитектура русского классицизма, с ее грандиозными фронтонами и аттиками, украшенными гениями Славы, шлемами, мечами и поверженными вражескими знаменами, выражала настроение победоносной эпохи.

Санкт-Петербург производил неизгладимое впечатление на приезжих, не только русских, но и иностранцев. «Разве город этот не населен одними лишь принцами, так как я тщетно ищу дома, и вижу лишь дворцы!» — восклицал французский путешественник д’Арленкур. К XIX веку в Санкт-Петербурге сформировалась интересная система улиц и площадей центра города, которая потребовала позднее реконструкций в связи с возведением новых правительственных, общественных и военногражданских зданий. Новый градостроительный заказ выполнялся с необычайно художественным размахом. Его успех определился широким распространением ансамблевого принципа застройки и как следствие — появлением с начала XIX века крупных ансамблей нового типа. Это и архитектура стрелки Васильевского острова — Биржа с Ростральными колоннами, Новобиржевой гостиный двор, гранитные набережные, и перестроенное здание Адмиралтейства, где со строгой классической архитектурой великолепно сочеталась скульптура, что придавало его фасадам величие и торжественность. Начатые строительные работы в Санкт-Петербурге были прерваны на время Отечественной войны, но уже в 1814 году поэт К.Н. Батюшков писал: «Кто не был двадцать лет в Петербурге, тот его, конечно, не узнает, тот увидит новый город... Как все части отвечают целому! Какая красота зданий, какой вкус и в целом, какое разнообразие, происходящее от смешения воды со зданиями!» И действительно, величественный размах крыльев двух корпусов Главного штаба, сумеречные пролеты арок, ансамбль Биржи, великолепный Казанский собор, многоколонные симфонии улиц, полноводная Нева — словом, вся архитектура русского классицизма, с ее грандиозными фронтонами и аттиками, украшенными гениями Славы, шлемами, мечами и поверженными вражескими знаменами, выражала настроение победоносной эпохи.

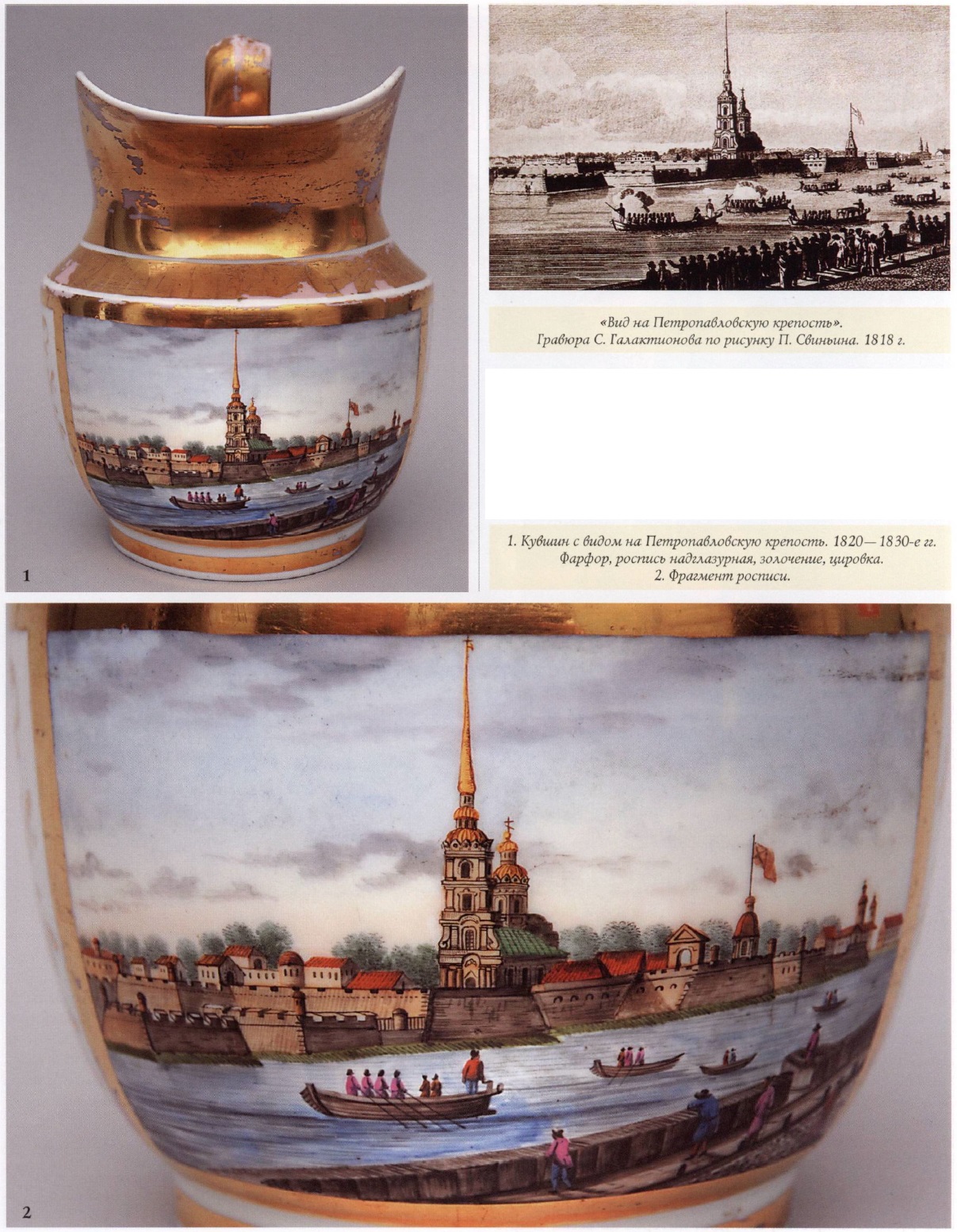

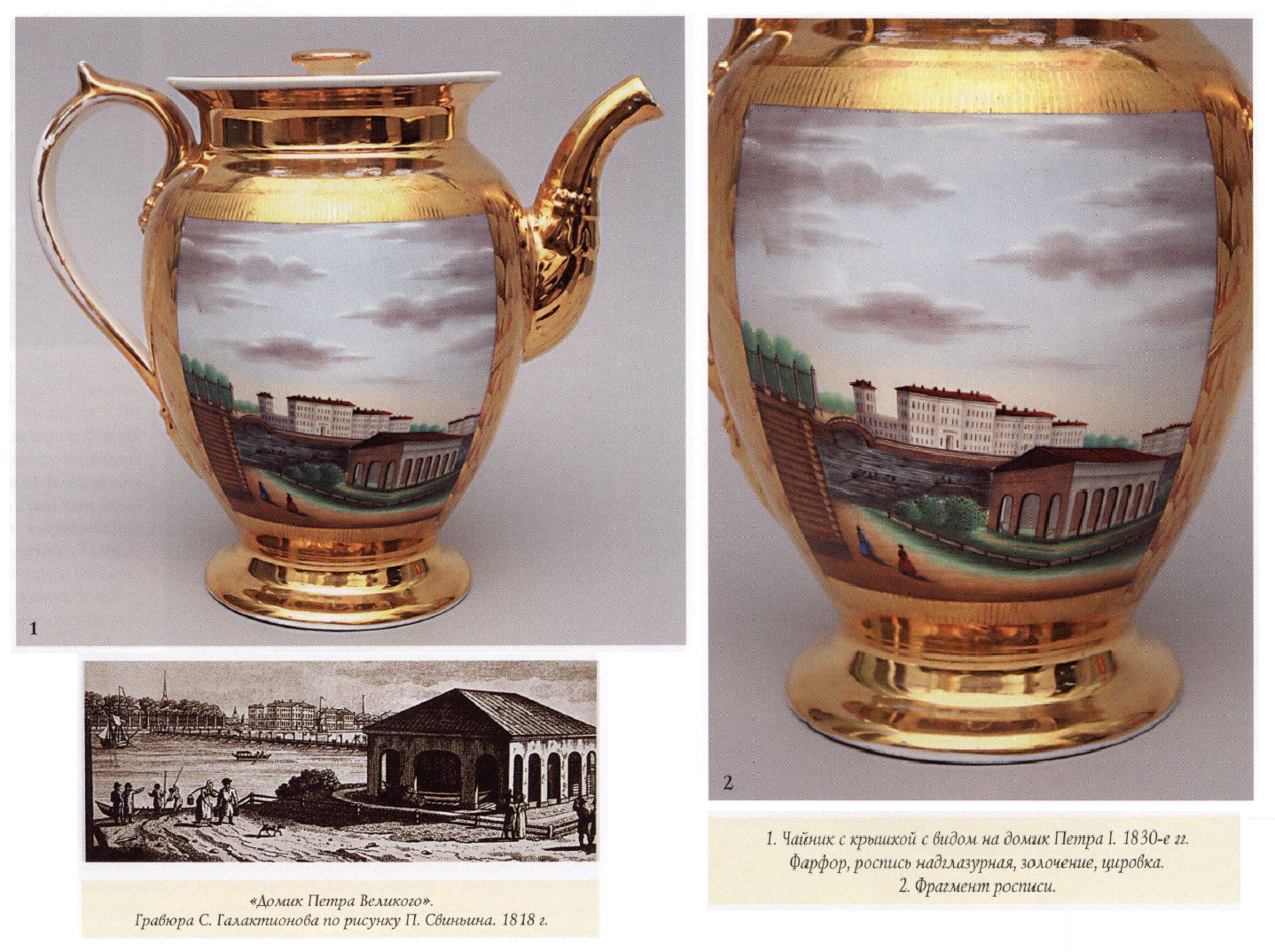

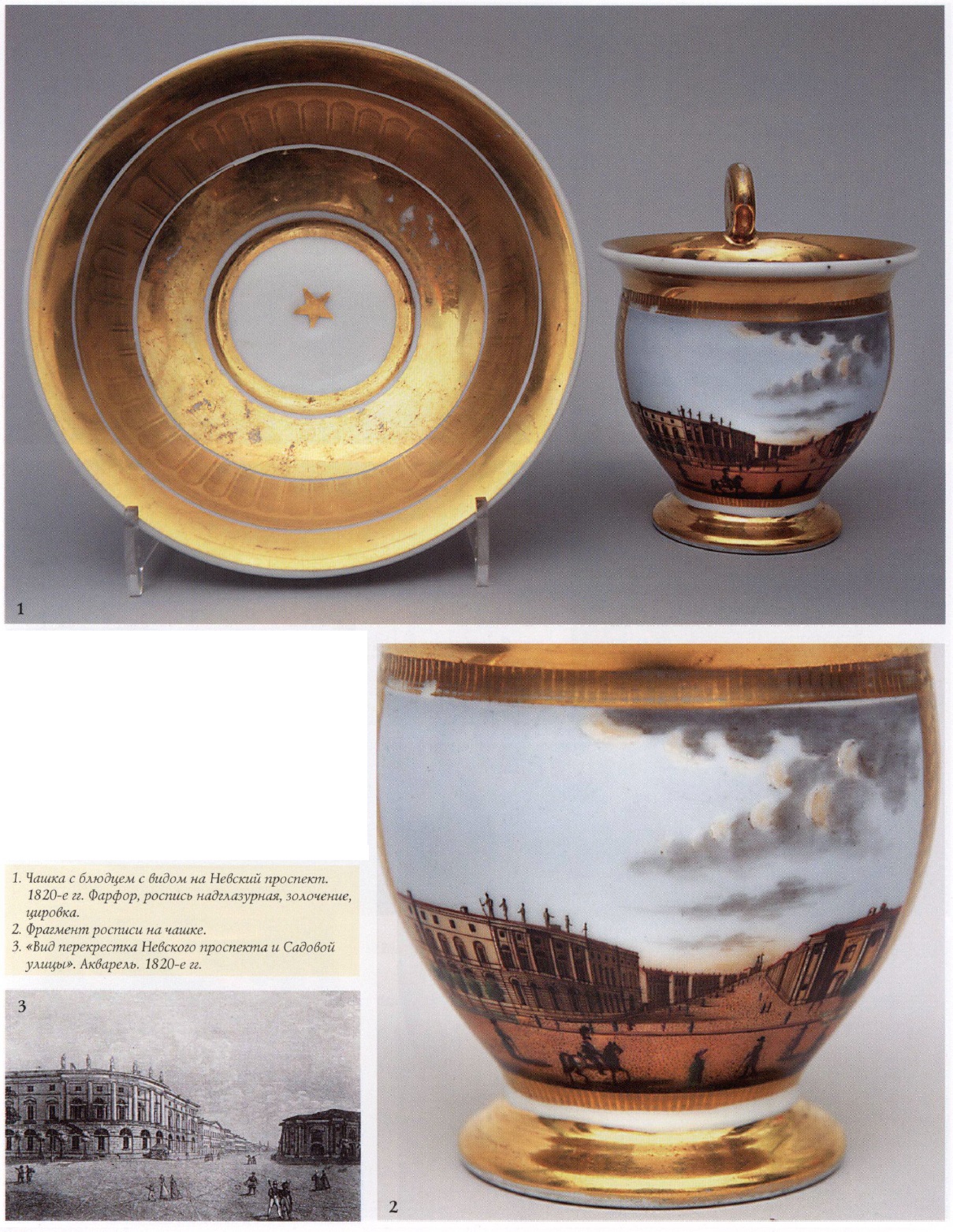

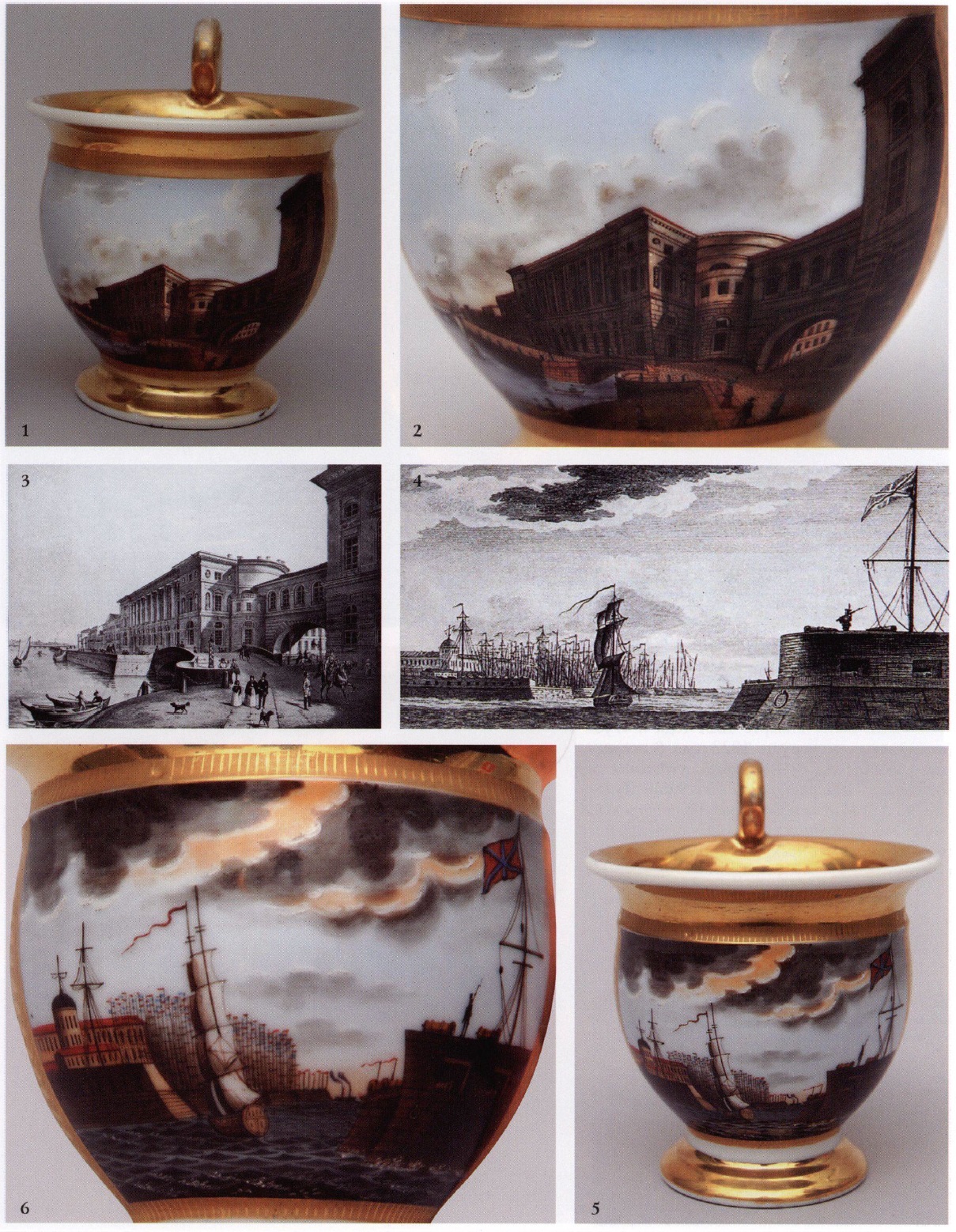

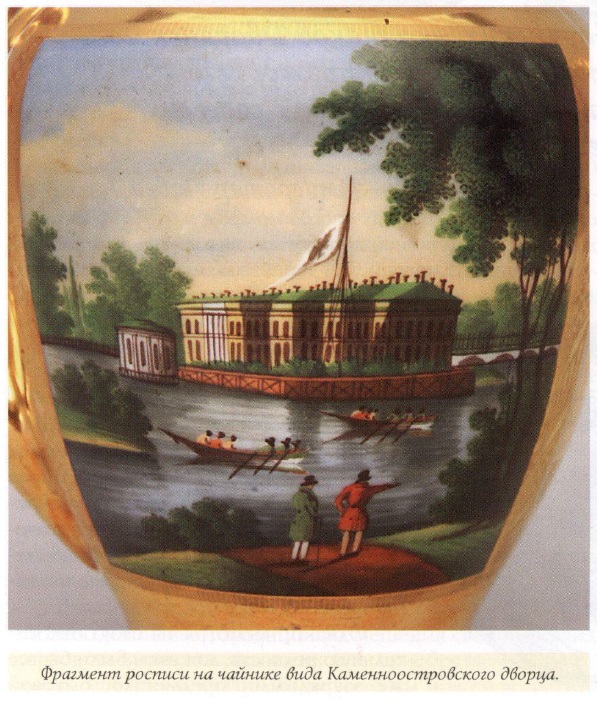

Живая и красочная панорама Санкт-Петербурга развертывается и на фарфоровых предметах завода Батенина из собрания Государственного музея керамики и «Усадьба Кусково XVIII века». Архитектурные пейзажи можно видеть как на предметах сервизов, так и на отдельных чашках, кружках, вазах и чайниках. Особенно популярны изображения Казанского собора, перспективы Невского проспекта, ансамбля Биржи, Петропавловской крепости и других зданий. Завод выпускает продукцию разного художественного уровня: одни предметы формой и росписью рассчитаны на взыскательного, утонченного и состоятельного покупателя, другие — на людей среднего достатка, и есть предметы, сочетающие характерные формы, присущие изделиям завода Батенина, с достаточно примитивной, лубочной росписью, стоившие, очевидно, не так дорого.

Живая и красочная панорама Санкт-Петербурга развертывается и на фарфоровых предметах завода Батенина из собрания Государственного музея керамики и «Усадьба Кусково XVIII века». Архитектурные пейзажи можно видеть как на предметах сервизов, так и на отдельных чашках, кружках, вазах и чайниках. Особенно популярны изображения Казанского собора, перспективы Невского проспекта, ансамбля Биржи, Петропавловской крепости и других зданий. Завод выпускает продукцию разного художественного уровня: одни предметы формой и росписью рассчитаны на взыскательного, утонченного и состоятельного покупателя, другие — на людей среднего достатка, и есть предметы, сочетающие характерные формы, присущие изделиям завода Батенина, с достаточно примитивной, лубочной росписью, стоившие, очевидно, не так дорого.

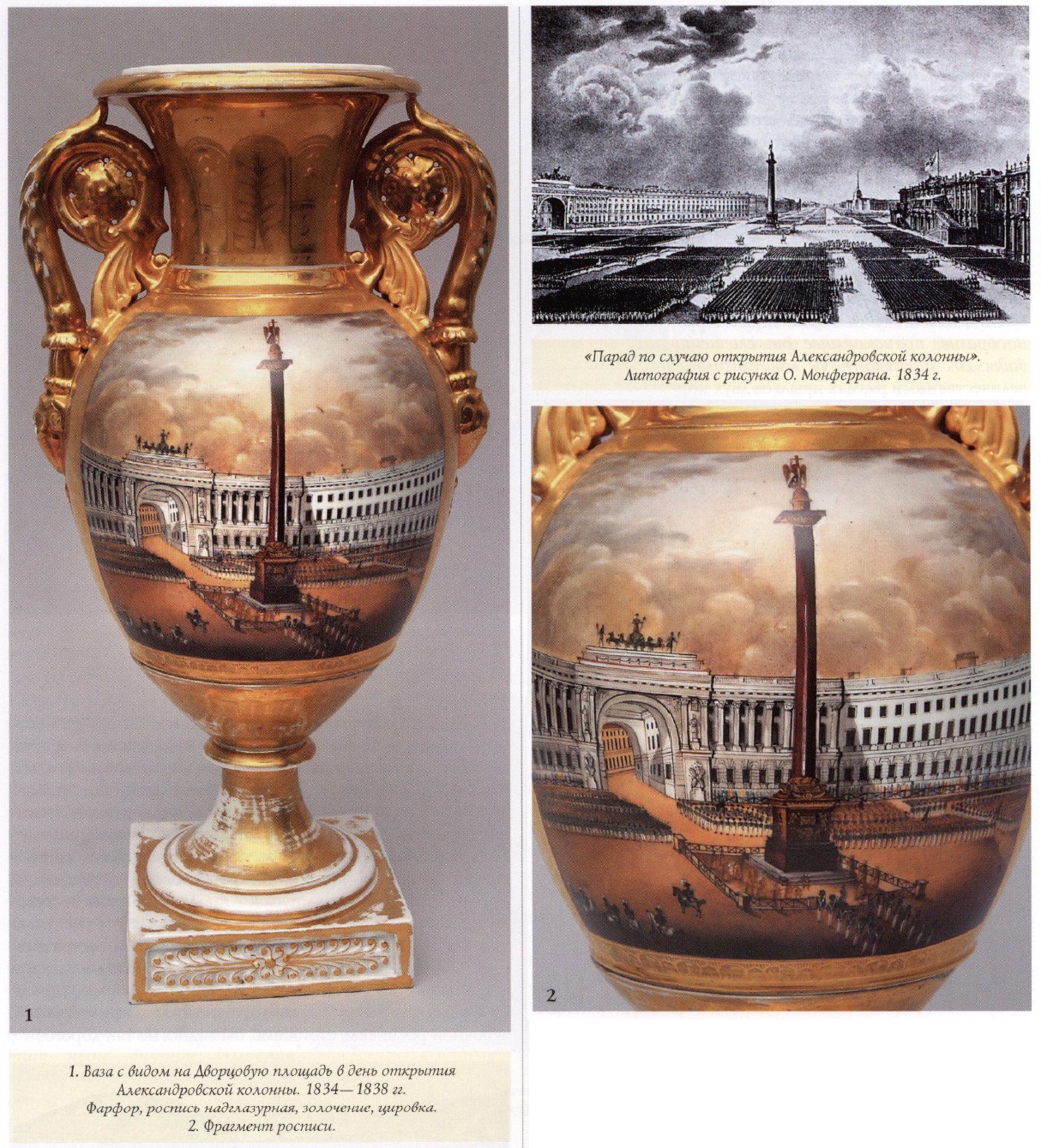

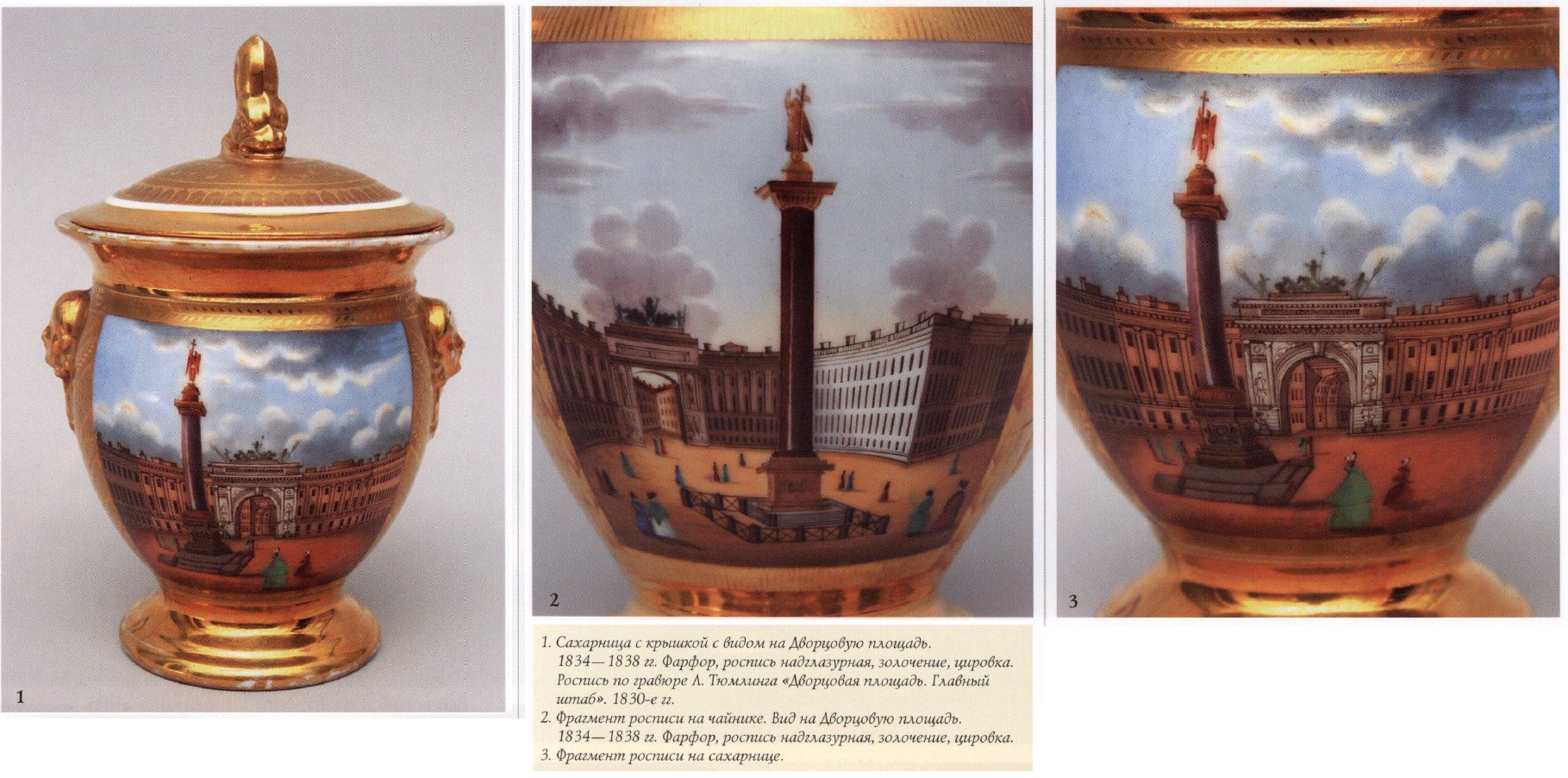

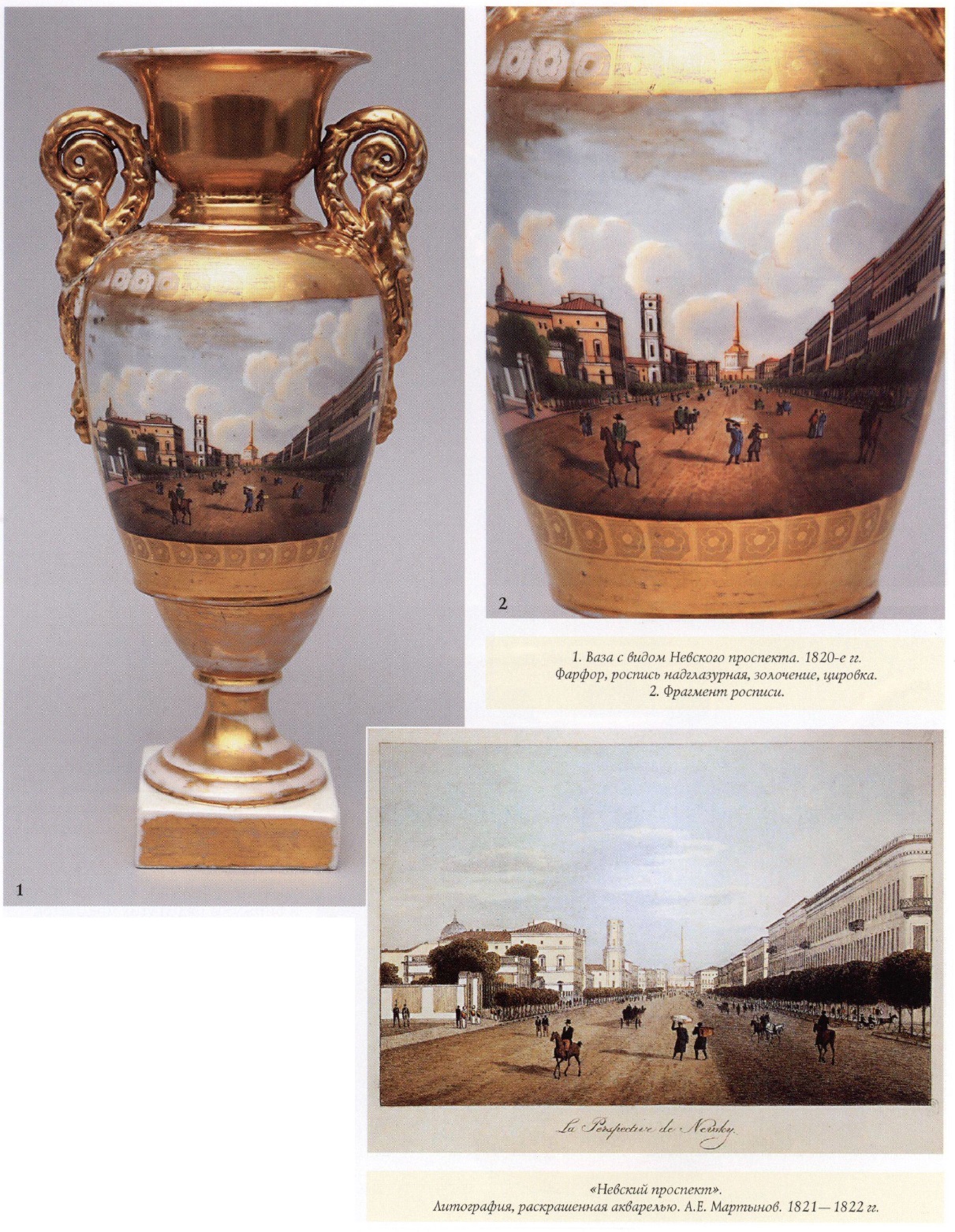

Показательными являются три предмета — сахарница, чайник и ваза с видом на Дворцовую площадь и Александровскую колонну. На вазе роспись — открытие памятника (колонны) Александру I. «Александрийский столп» был воздвигнут на Дворцовой площади в августе 1834 года. Вот что писали в брошюре И. Бутовского «Об открытии памятника Александру I»: «В 7 часов утра ЗО-го августа пушечный выстрел возвестил о наступлении торжества.

Показательными являются три предмета — сахарница, чайник и ваза с видом на Дворцовую площадь и Александровскую колонну. На вазе роспись — открытие памятника (колонны) Александру I. «Александрийский столп» был воздвигнут на Дворцовой площади в августе 1834 года. Вот что писали в брошюре И. Бутовского «Об открытии памятника Александру I»: «В 7 часов утра ЗО-го августа пушечный выстрел возвестил о наступлении торжества.

Народ, стремившийся на Дворцовую площадь, встречал Государя с Наследником и В.К. Михаилом Павловичем, ехавшего в Александро-Невскую лавру к обедне. В 11 часов Николай Павлович появился на площади; раздался пушечный выстрел; все стихло. По третьему выстрелу на всех улицах, ведущих на площади: Дворцовую, Адмиралтейскую и Петровскую, вдруг показались головы колонн войск с барабанным боем и звуками музыки. Когда вся масса установилась, начался объезд Государя со свитою войск. Затем последовало молебствие и, едва показался крестный ход в великолепном павильоне, войска отдали честь. После коленопреклонения, по возглашении протодиаконом вечной памяти Александру Благословенному, красная шелковая завеса, скрывавшая пьедестал памятника, вдруг упала, и золотые двуглавые орлы, поддерживающие ее, поверглись пред колонной. В это мгновение явственно раздался голос Его Величества, который сам скомандовал войскам «на караул» и отдал честь монументу с барабанным боем, музыкою и криками «ура». Вслед за этим последовала пальба из 248 орудий, находившихся при войсках и расположенных на разводной площадке, набережных: дворцовой, Английской и против здания Биржи, что продолжалось 65 минут». Знание времени открытия памятника позволяет определить и время создания фарфоровых предметов. В данном случае это 1834—1838 годы.

Народ, стремившийся на Дворцовую площадь, встречал Государя с Наследником и В.К. Михаилом Павловичем, ехавшего в Александро-Невскую лавру к обедне. В 11 часов Николай Павлович появился на площади; раздался пушечный выстрел; все стихло. По третьему выстрелу на всех улицах, ведущих на площади: Дворцовую, Адмиралтейскую и Петровскую, вдруг показались головы колонн войск с барабанным боем и звуками музыки. Когда вся масса установилась, начался объезд Государя со свитою войск. Затем последовало молебствие и, едва показался крестный ход в великолепном павильоне, войска отдали честь. После коленопреклонения, по возглашении протодиаконом вечной памяти Александру Благословенному, красная шелковая завеса, скрывавшая пьедестал памятника, вдруг упала, и золотые двуглавые орлы, поддерживающие ее, поверглись пред колонной. В это мгновение явственно раздался голос Его Величества, который сам скомандовал войскам «на караул» и отдал честь монументу с барабанным боем, музыкою и криками «ура». Вслед за этим последовала пальба из 248 орудий, находившихся при войсках и расположенных на разводной площадке, набережных: дворцовой, Английской и против здания Биржи, что продолжалось 65 минут». Знание времени открытия памятника позволяет определить и время создания фарфоровых предметов. В данном случае это 1834—1838 годы.

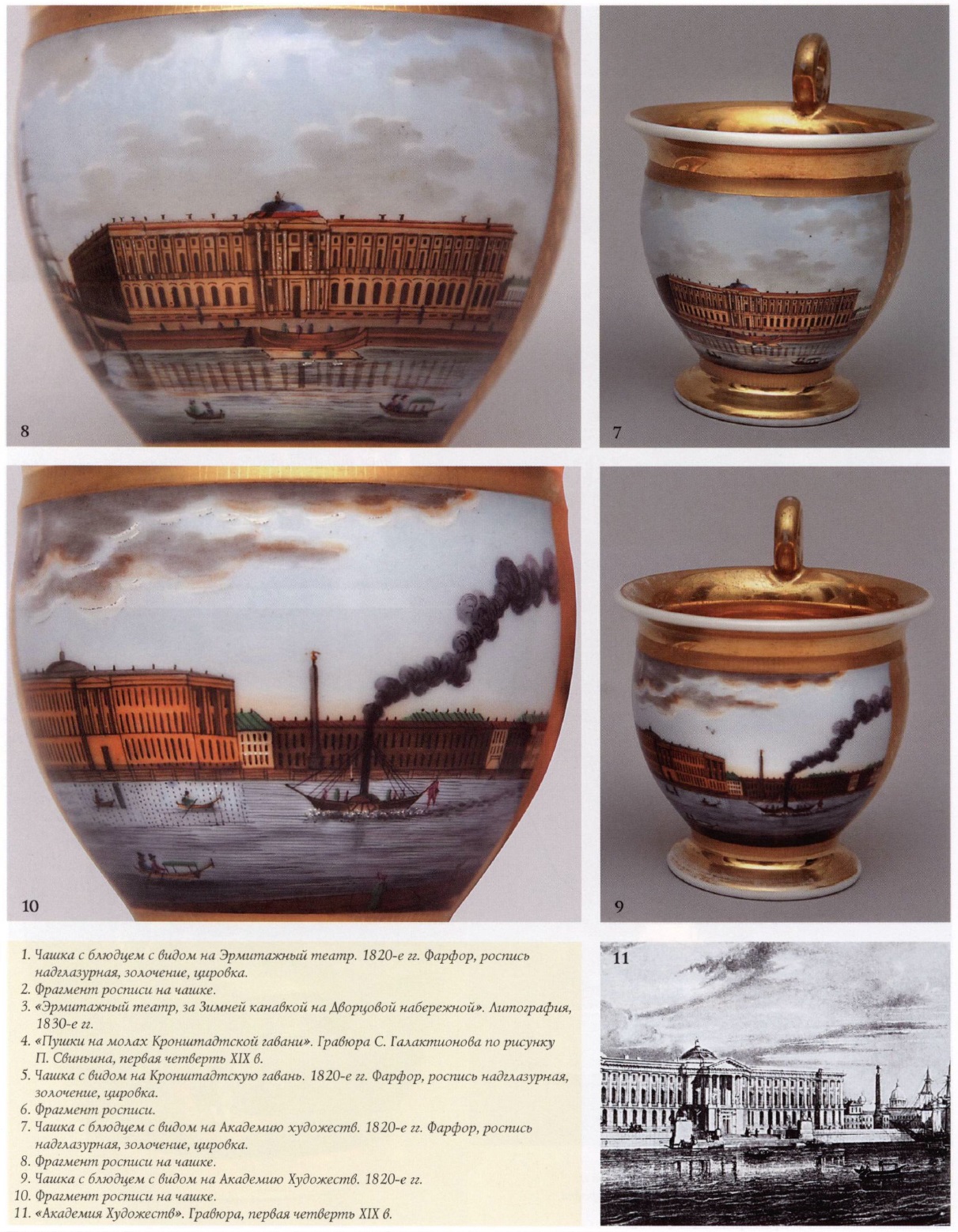

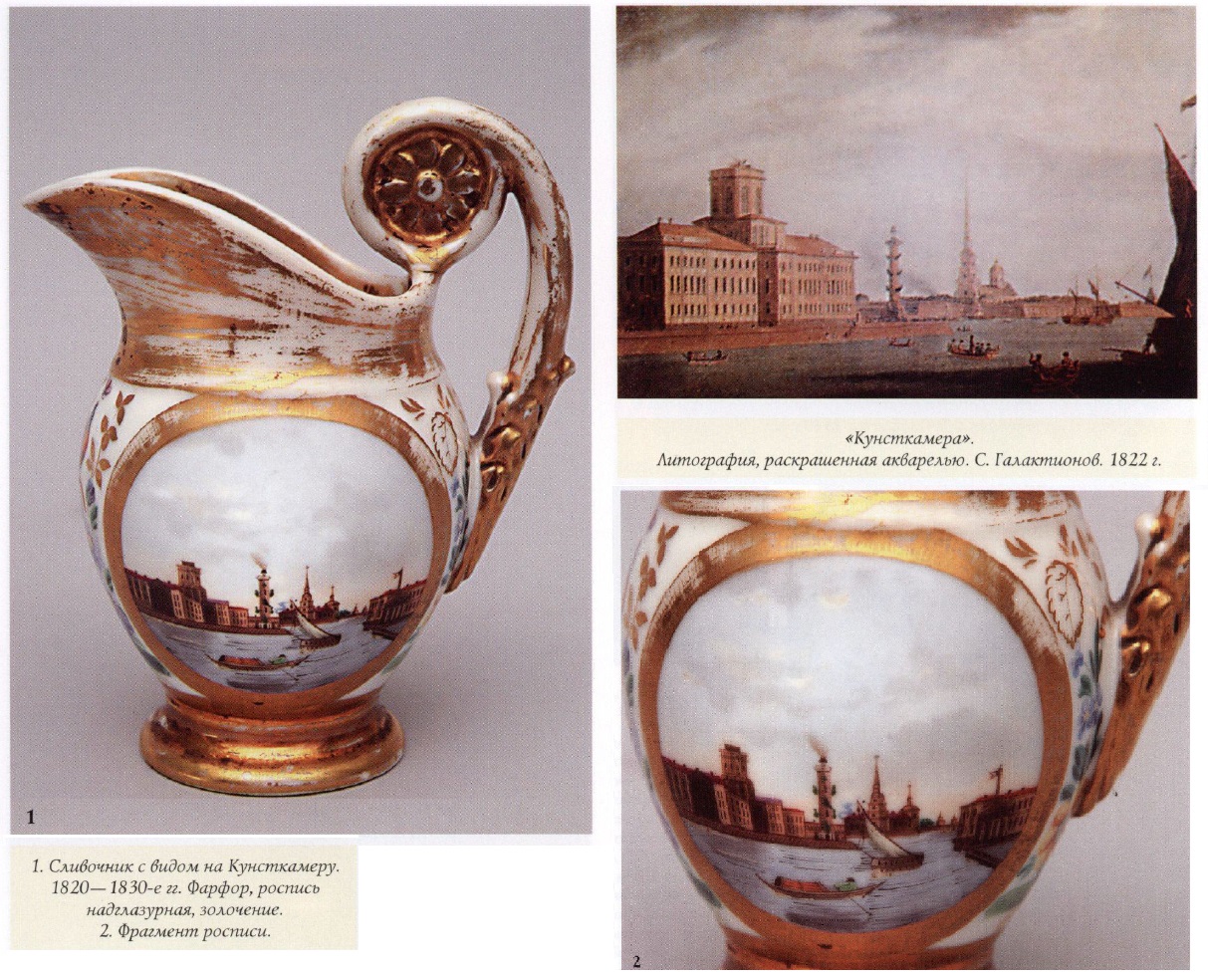

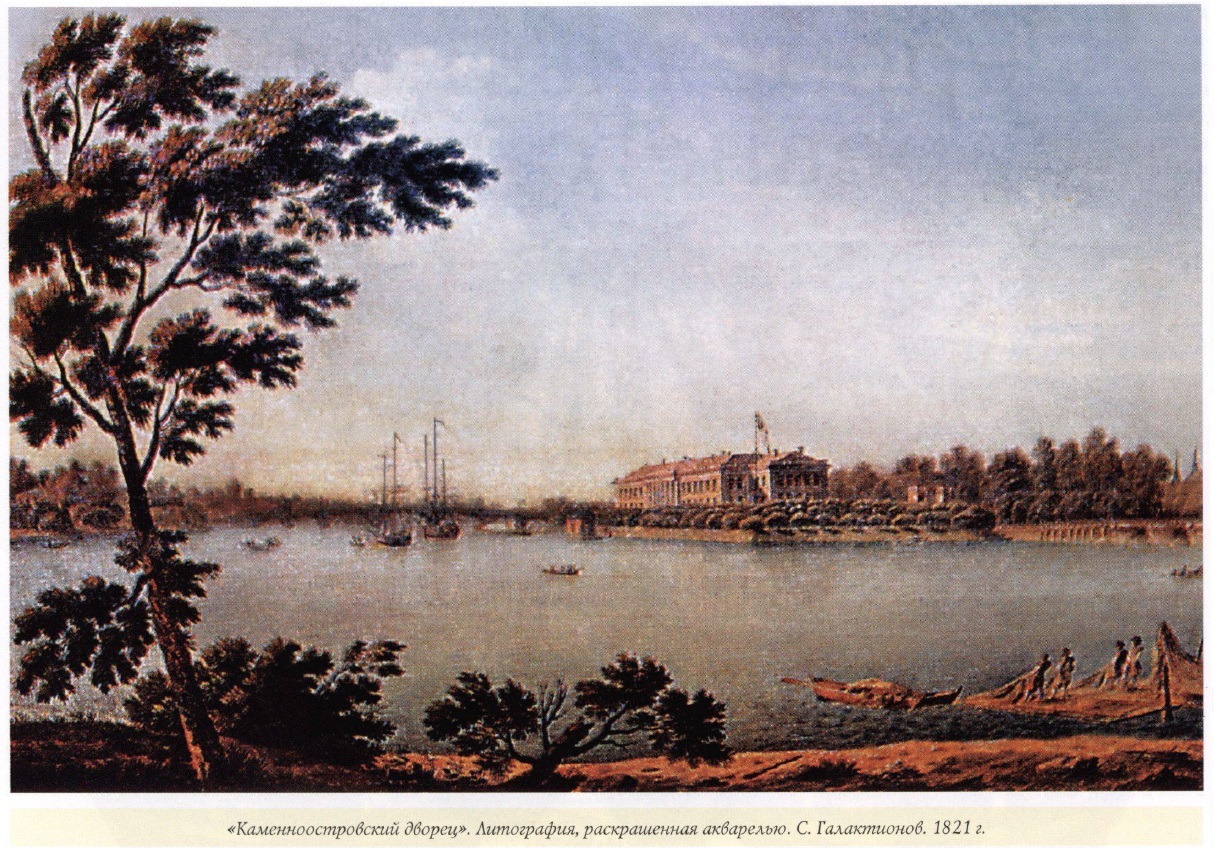

Украшением коллекции являются 9 золоченых чашек с блюдцами одинаковой формы. На чашках изображены архитектурные пейзажи Санкт-Петербурга: вид на Казанский собор, Публичную библиотеку, Адмиралтейство, Академию Художеств, Невский проспект, гавань Кронштадта. На ряде предметов — вазах, чайниках, полоскательницах, сахарницах — другие виды города: Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Сенатская площадь с памятником Петру I, Невский проспект, Дворцовая площадь, Фонтанка с Семионовским мостом, Смольный монастырь, Кунсткамера. Отдельно идет фарфор с видами пригородов Санкт-Петербурга — это Дворец в Павловске, Каменноостровский дворец, Итальянский фонтан в Петергофе, Царскосельский дворец.

Украшением коллекции являются 9 золоченых чашек с блюдцами одинаковой формы. На чашках изображены архитектурные пейзажи Санкт-Петербурга: вид на Казанский собор, Публичную библиотеку, Адмиралтейство, Академию Художеств, Невский проспект, гавань Кронштадта. На ряде предметов — вазах, чайниках, полоскательницах, сахарницах — другие виды города: Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова, Сенатская площадь с памятником Петру I, Невский проспект, Дворцовая площадь, Фонтанка с Семионовским мостом, Смольный монастырь, Кунсткамера. Отдельно идет фарфор с видами пригородов Санкт-Петербурга — это Дворец в Павловске, Каменноостровский дворец, Итальянский фонтан в Петергофе, Царскосельский дворец.

Все росписи на фарфоре выполнялись либо с живописных полотен, либо с гравюр, либо с литографий, созданных разными живописцами, граверами и рисовальщиками в конце XVIII и в первой трети XIX века. Это и серия П.П. Свиньина «Достопримечательности Санкт- Петербурга и его окрестностей» (1816— 1828) — вышло 6 частей с 32 видами столицы и альбомы гравюр, издававшиеся А.И. Плюшаром (1822—1827), «Собрание видов Санкт-Петербурга и его окрестностей» А.Е. Мартынова (1821-—1822). Серия Мартынова была одним из ранних русских литографированных изданий. О ее появлении известили газеты «Kunst-Blatt» в марте 1821 года и «Русский инвалид» в августе 1822 года. В последнем сообщалось: «Известный художник и советник Императорской Академии Художеств А.Е. Мартынов извещает любителей, что у него находится собрание достопримечателънейших и прекраснейших видов столицы. Оное состоит из 36 листов, тщательно литографированных, как черных, так и раскрашенных. Подобное собрание составил он также из рисунков Императорских дворцов и живописных видов Павловска, Гатчины, Царского села, Петергофа, Ораниенбаума и других местностей столицы. Оные литографированы с таким же тщанием и продаются как вместе, так и каждое в особенности. Цена оным назначена художником весьма умеренная, за каждый черный оттиск — 1 рубль 10 копеек, а за раскрашенный — 5 рублей». Для создания цветных литографий использовались картины, гравюры, акварели, рисунки многих авторов того времени. В нашем собрании имеется полоскательница с росписью по литографии А.Е. Мартынова — «Вид на Адмиралтейство и Биржу» и ряд других предметов.

Все росписи на фарфоре выполнялись либо с живописных полотен, либо с гравюр, либо с литографий, созданных разными живописцами, граверами и рисовальщиками в конце XVIII и в первой трети XIX века. Это и серия П.П. Свиньина «Достопримечательности Санкт- Петербурга и его окрестностей» (1816— 1828) — вышло 6 частей с 32 видами столицы и альбомы гравюр, издававшиеся А.И. Плюшаром (1822—1827), «Собрание видов Санкт-Петербурга и его окрестностей» А.Е. Мартынова (1821-—1822). Серия Мартынова была одним из ранних русских литографированных изданий. О ее появлении известили газеты «Kunst-Blatt» в марте 1821 года и «Русский инвалид» в августе 1822 года. В последнем сообщалось: «Известный художник и советник Императорской Академии Художеств А.Е. Мартынов извещает любителей, что у него находится собрание достопримечателънейших и прекраснейших видов столицы. Оное состоит из 36 листов, тщательно литографированных, как черных, так и раскрашенных. Подобное собрание составил он также из рисунков Императорских дворцов и живописных видов Павловска, Гатчины, Царского села, Петергофа, Ораниенбаума и других местностей столицы. Оные литографированы с таким же тщанием и продаются как вместе, так и каждое в особенности. Цена оным назначена художником весьма умеренная, за каждый черный оттиск — 1 рубль 10 копеек, а за раскрашенный — 5 рублей». Для создания цветных литографий использовались картины, гравюры, акварели, рисунки многих авторов того времени. В нашем собрании имеется полоскательница с росписью по литографии А.Е. Мартынова — «Вид на Адмиралтейство и Биржу» и ряд других предметов.

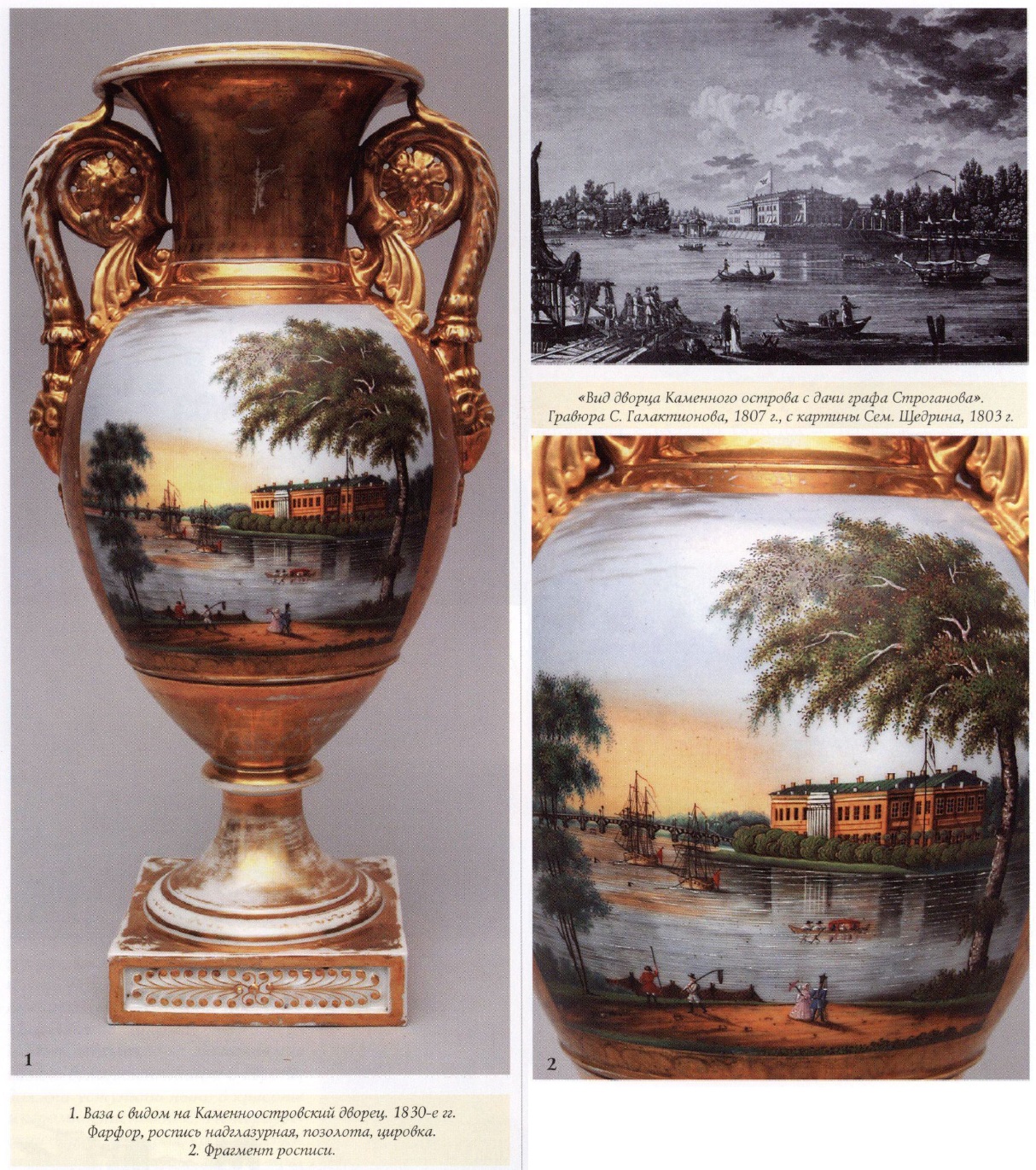

Пригороды Санкт-Петербурга изображались на предметах завода Батенина с гравюр С.Ф. Галактионова, И.В. Ческого, А.Г. Ухтомского, ИД. Телегина, которые использовали картины С.Ф. Щедрина (из 23 листов, выполненных этими художниками, 21 воспроизводит известные картины С.Ф. Щедрина). В число изображенных окрестностей Петербурга вошли виды Гатчины (4 листа), Павловска (8 листов), Петергофа (8 листов) и три листа с видами Каменного острова и Старой деревни, которые в те годы являлись пригородами.

Пригороды Санкт-Петербурга изображались на предметах завода Батенина с гравюр С.Ф. Галактионова, И.В. Ческого, А.Г. Ухтомского, ИД. Телегина, которые использовали картины С.Ф. Щедрина (из 23 листов, выполненных этими художниками, 21 воспроизводит известные картины С.Ф. Щедрина). В число изображенных окрестностей Петербурга вошли виды Гатчины (4 листа), Павловска (8 листов), Петергофа (8 листов) и три листа с видами Каменного острова и Старой деревни, которые в те годы являлись пригородами.

В коллекции фарфора завода Батенина находятся две вазы одинаковой формы, одна с видом на Невский проспект, а другая с видом на Московский Кремль. Для сюжета с Невским проспектом послужила литография А.Е. Мартынова, раскрашенная акварелью. Невский — самый популярный и известный проспект в Санкт-Петербурге. «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он составляет все... Чем не блестит эта у лица — красавица нашей столицы!» — писал Н.В. Гоголь. В начале XIX века общий вид Невского проспекта претерпел существенные изменения. Бульвар, обсаженный березами и липами, разбитый в 1800 году по указу Павла I, в 1819 году был ликвидирован, а деревья пересажены на обочины тротуаров, устроенных к тому времени, что хорошо видно на вазе. Это нововведение получило восторженный отклик в «Отечественных записках», где сообщалось: «В прошедшем мае месяце Невский проспект, как неким очарованием, принял новый, несравненно лучший вид, явился прекраснейшею в свете улицею... Как будто по мановению волшебного жезла исчез высокий бульвар, разделявший его на две равные половины., уже на месте сем разъезжают экипажи по гладкой мостовой. Зелень дерев... придает немало красот сей единственной улице».

В коллекции фарфора завода Батенина находятся две вазы одинаковой формы, одна с видом на Невский проспект, а другая с видом на Московский Кремль. Для сюжета с Невским проспектом послужила литография А.Е. Мартынова, раскрашенная акварелью. Невский — самый популярный и известный проспект в Санкт-Петербурге. «Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере, в Петербурге; для него он составляет все... Чем не блестит эта у лица — красавица нашей столицы!» — писал Н.В. Гоголь. В начале XIX века общий вид Невского проспекта претерпел существенные изменения. Бульвар, обсаженный березами и липами, разбитый в 1800 году по указу Павла I, в 1819 году был ликвидирован, а деревья пересажены на обочины тротуаров, устроенных к тому времени, что хорошо видно на вазе. Это нововведение получило восторженный отклик в «Отечественных записках», где сообщалось: «В прошедшем мае месяце Невский проспект, как неким очарованием, принял новый, несравненно лучший вид, явился прекраснейшею в свете улицею... Как будто по мановению волшебного жезла исчез высокий бульвар, разделявший его на две равные половины., уже на месте сем разъезжают экипажи по гладкой мостовой. Зелень дерев... придает немало красот сей единственной улице».

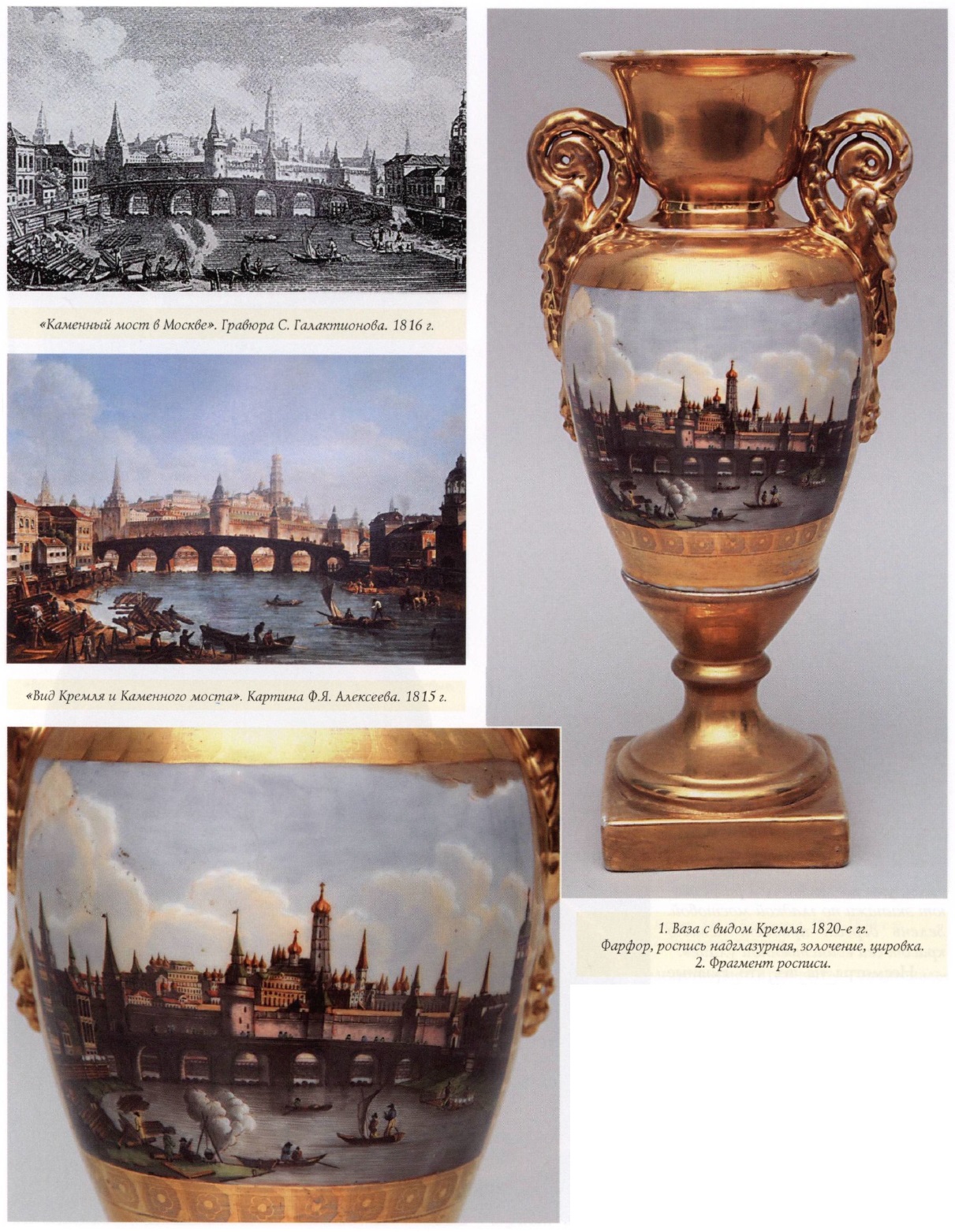

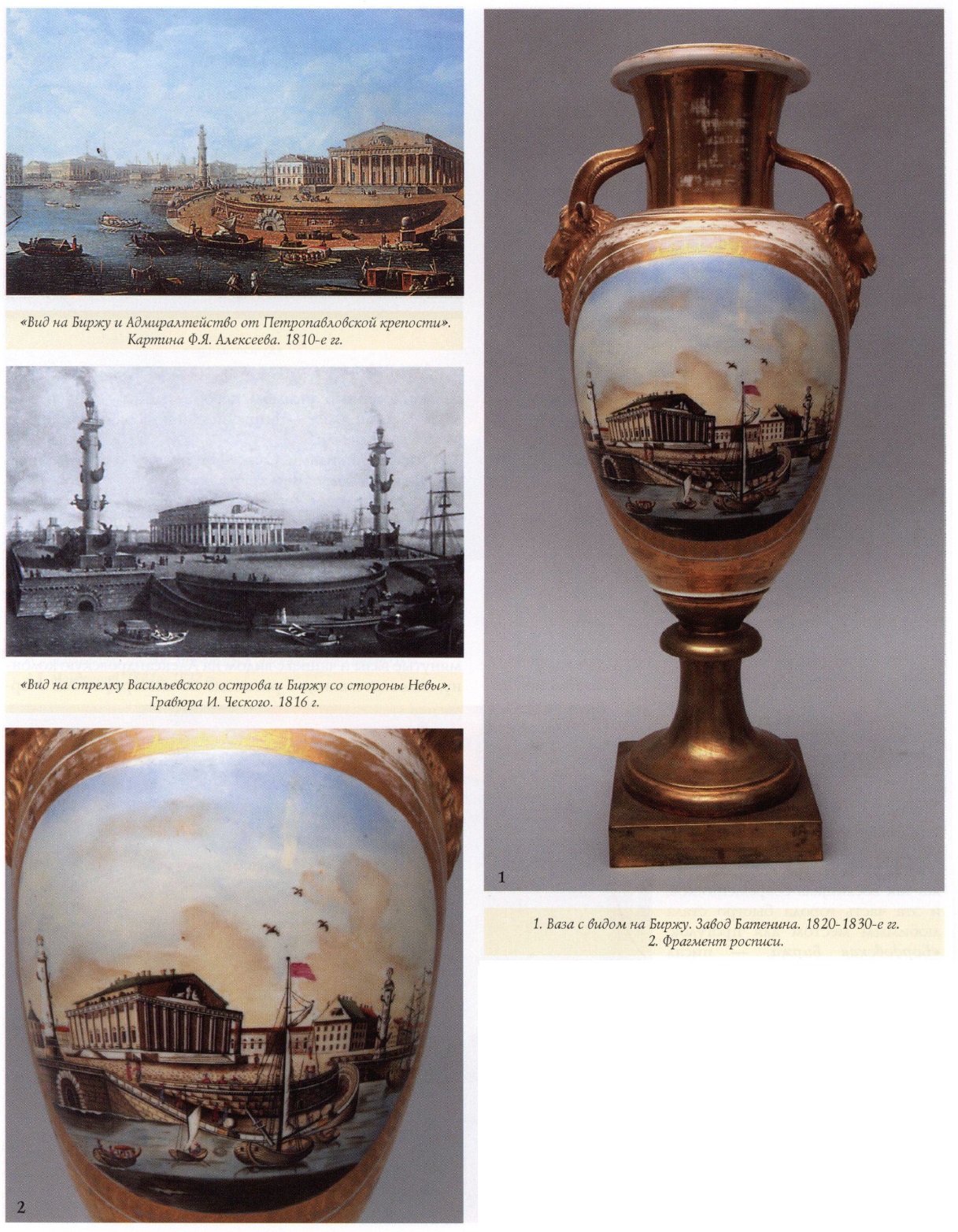

Несмотря на то, что главные интересы в росписи на заводе были сосредоточены на петербургской тематике, вторая ваза — с московским сюжетом. Для росписи образцом послужила картина Ф. Алексеева, основоположника городского пейзажа, «Вид на Кремль со стороны Каменного моста». Мы видим типический облик древней столицы, где архитектура является не только предметом изображения, но и олицетворением города. Седой величавый Кремль олицетворяет древность и национальные традиции Москвы. Петербург же олицетворял не только Невский проспект, в большей степени это был ансамбль стрелки Васильевского острова, главное его здание — Биржа. Она знаменовала собой расцвет «Северной Пальмиры», богатство и могущество молодой приморской столицы. В собрании музея имеются три предмета — две вазы и чашка с видом на Биржу. Для росписи на фарфоре могли быть использованы гравюра И.В. Ческого «Вид на стрелку Васильевского острова и Биржу со стороны Невы» и, возможно, живописная работа Ф.Я. Алексеева «Вид на Биржу и Адмиралтейство со стороны Невы». Ансамбль стрелки Васильевского острова, созданный по проекту Тома де Томона, не только завершил вековой процесс создания центральной части Петербурга, но и встал в его центре. Недаром Биржа так восхищала современников, и эта часть города быстро стала любимым местом для прогулок. «Бардовская Биржа, — писал П.П. Свиньин, — почитаемая самою великолепнейшею в Европе, должна уступить ныне в красоте и огромности новой С.-Петербургской бирже, которая, кроме достоинств архитектуры, имеет прелестнейшее и выгоднейшее местоположение». С живописных работ Алексеева были выполнены гравюры и литографии, которые и использовались для создания росписи на фарфоре. Действительно, мы видим на предметах фарфора великолепный ансамбль новой столицы — «смешение воды со зданиями» — Биржу и олицетворяющий старую Москву — Кремль.

Несмотря на то, что главные интересы в росписи на заводе были сосредоточены на петербургской тематике, вторая ваза — с московским сюжетом. Для росписи образцом послужила картина Ф. Алексеева, основоположника городского пейзажа, «Вид на Кремль со стороны Каменного моста». Мы видим типический облик древней столицы, где архитектура является не только предметом изображения, но и олицетворением города. Седой величавый Кремль олицетворяет древность и национальные традиции Москвы. Петербург же олицетворял не только Невский проспект, в большей степени это был ансамбль стрелки Васильевского острова, главное его здание — Биржа. Она знаменовала собой расцвет «Северной Пальмиры», богатство и могущество молодой приморской столицы. В собрании музея имеются три предмета — две вазы и чашка с видом на Биржу. Для росписи на фарфоре могли быть использованы гравюра И.В. Ческого «Вид на стрелку Васильевского острова и Биржу со стороны Невы» и, возможно, живописная работа Ф.Я. Алексеева «Вид на Биржу и Адмиралтейство со стороны Невы». Ансамбль стрелки Васильевского острова, созданный по проекту Тома де Томона, не только завершил вековой процесс создания центральной части Петербурга, но и встал в его центре. Недаром Биржа так восхищала современников, и эта часть города быстро стала любимым местом для прогулок. «Бардовская Биржа, — писал П.П. Свиньин, — почитаемая самою великолепнейшею в Европе, должна уступить ныне в красоте и огромности новой С.-Петербургской бирже, которая, кроме достоинств архитектуры, имеет прелестнейшее и выгоднейшее местоположение». С живописных работ Алексеева были выполнены гравюры и литографии, которые и использовались для создания росписи на фарфоре. Действительно, мы видим на предметах фарфора великолепный ансамбль новой столицы — «смешение воды со зданиями» — Биржу и олицетворяющий старую Москву — Кремль.

Фарфор с видами Санкт-Петербурга составляет четвертую часть коллекции завода Батенина в собрании Государственного музея керамики. Большая часть предметов с видами Санкт-Петербурга сделана с 1814 по 1832 год — об этом говорят не только золоченые орнаменты, форма предметов, роспись, но и марки. До 1832 года на заводе использовали марки «С.П.Б.» и «С.З.К.Б.», так маркированы упомянутые выше чашки с блюдцами с видами Санкт- Петербурга; с 1832 по 1838 год — марка «С.П.Б. НАСЛ: БАТЕН:», предметов с такой маркой — пять. Это уже упомянутые вазы и чашка с видом на Александровскую колонну, полоскательница с росписью по литографии А.Е. Мартынова «Вид на Адмиралтейство и Биржу» и чайник с видом Царскосельского дворца. Часть предметов без марок (далеко не все изделия завода Батенина маркировались), но по форме, росписи, декоративным элементам, особенностям цировки, а также манере кистевой росписи по золоту и компановке видов Санкт-Петербурга они относятся к производству Батенина.

Фарфор с видами Санкт-Петербурга составляет четвертую часть коллекции завода Батенина в собрании Государственного музея керамики. Большая часть предметов с видами Санкт-Петербурга сделана с 1814 по 1832 год — об этом говорят не только золоченые орнаменты, форма предметов, роспись, но и марки. До 1832 года на заводе использовали марки «С.П.Б.» и «С.З.К.Б.», так маркированы упомянутые выше чашки с блюдцами с видами Санкт- Петербурга; с 1832 по 1838 год — марка «С.П.Б. НАСЛ: БАТЕН:», предметов с такой маркой — пять. Это уже упомянутые вазы и чашка с видом на Александровскую колонну, полоскательница с росписью по литографии А.Е. Мартынова «Вид на Адмиралтейство и Биржу» и чайник с видом Царскосельского дворца. Часть предметов без марок (далеко не все изделия завода Батенина маркировались), но по форме, росписи, декоративным элементам, особенностям цировки, а также манере кистевой росписи по золоту и компановке видов Санкт-Петербурга они относятся к производству Батенина.

Надо отметить, что роспись архитектурных пейзажей на фарфоре отличается определенной спецификой. В декоре живописцы нередко компоновали сюжеты, почерпнутые из разных источников (гравюры, картины, литографии, акварели), очень часто делали изменения в изображении переднего плана и стаффажа, могли использовать только фрагмент гравюры или литографии. При переносе на фарфор определенного пейзажа художники завода старались, чтобы копии с оригинала имели на фарфоре самостоятельное звучание, чтобы они органически были связаны с формами предметов, на которых воспроизводились. На некоторых предметах, таких как вазы с видами Невского проспекта, Кремля, Биржи, Дворцовой площади, роспись выполнена более профессионально, на других — она более примитивная и схематичная. Хочется отметить и тот факт, что роспись выполнялась только вручную. Ручная яркая роспись, простые формы предметов, их дешевизна — вот главная причина успеха батенинского фарфора.

Надо отметить, что роспись архитектурных пейзажей на фарфоре отличается определенной спецификой. В декоре живописцы нередко компоновали сюжеты, почерпнутые из разных источников (гравюры, картины, литографии, акварели), очень часто делали изменения в изображении переднего плана и стаффажа, могли использовать только фрагмент гравюры или литографии. При переносе на фарфор определенного пейзажа художники завода старались, чтобы копии с оригинала имели на фарфоре самостоятельное звучание, чтобы они органически были связаны с формами предметов, на которых воспроизводились. На некоторых предметах, таких как вазы с видами Невского проспекта, Кремля, Биржи, Дворцовой площади, роспись выполнена более профессионально, на других — она более примитивная и схематичная. Хочется отметить и тот факт, что роспись выполнялась только вручную. Ручная яркая роспись, простые формы предметов, их дешевизна — вот главная причина успеха батенинского фарфора.

Фарфоровые изделия, обильно золоченые, с архитектурными видами, привлекали внимание покупателей, и спрос на продукцию частного петербургского завода выходил за пределы северной столицы. Эти предметы активно раскупались и увозились на память о Петербурге в разные уголки России, поэтому в XX веке на антикварный рынок большое количество батенинского фарфора попадало из провинции.

Завод Батенина был довольно успешным частным предприятием в Петербурге 20—30-х годов XIX века. Его продукция пользовалась спросом, а о качестве фарфора свидетельствует большая золотая медаль, полученная на I Всероссийской выставке мануфактурных изделий в 1829 году за хорошую и дешевую посуду. Даже старейшее частное предприятие России — завод Гарднера, выполнявший заказы императорского двора, получил на этой выставке малую золотую медаль, а Императорский фарфоровый завод удостоился только поощрения.

Елена СТРЕЛКОВА

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 76 (май 2010), стр.4