Николай Николаевич Грииенко

В июле 2007 года посетители Омского областного Музея изобразительных искусств получили возможность познакомиться с результатами отередного Музейного реставрационного проекта из цикла «Возвращение шедевра».

Ранее в рамках долгосрочной программы по реставрации крупноформатных картин, долгие годы хранившихся в фондах на валах, были показаны на выставках и затем вошли в постоянную экспозицию музея картины В. Васнецова «Снятие со креста» (1999) и М.П. Боткина «Жены, издали смотрящие на Голгофу» (2001).

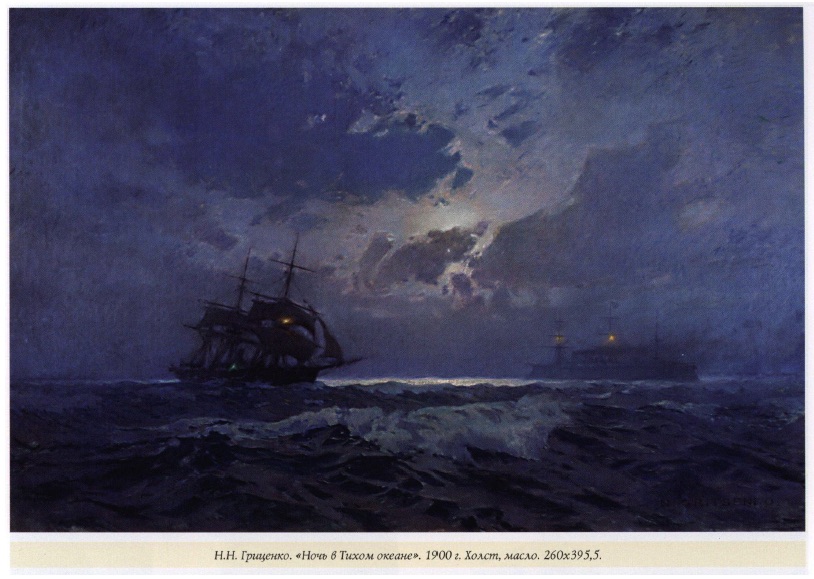

На этот раз в парадном зале музея состоялась презентация картины Николая Николаевича Гриценко «Ночь в Тихом океане». Это произведение впервые увидели не только зрители, но и сами музейные работники. Из-за крупных размеров картина хранилась на валу в скрученном виде восемьдесят лет, со времени ее поступления из Государственного Русского музея, а состояние сохранности не позволяло по достоинству оценить ее художественные качества. Проведенные в рамках федеральной целевой программы «Культура России» реставрационные работы позволили придать картине экспозиционный вид и открыть забытое имя художника, морского офицера, человека яркой биографии, оказавшегося напрямую связанным с Сибирью и со знаковым для Омска событием: посещением Степного края цесаревичем Николаем Александровичем, во время которого был заложен камень в основание Успенского кафедрального собора.

В процессе подготовки выставки автор проекта столкнулась с проблемой отсутствия изданий, касающихся творчества Н.Н. Гриценко, за исключением скудных сведений справочного характера. Большую помощь в этом плане оказали публикации сибирских исследователей — Г. Ващенковой и томского краеведа Э. Майданюка, восстановивших по архивам Томска, Москвы и Петербурга биографию своего земляка (Г.Г. Ващенкова. Родился в Кузнецке. Литературно-художественный альманах «Кузнецкая крепость», № 1. Новокузнецк, 2006). Интересные сведения к творческой биографии художника удалось обнаружить в отделе рукописей Государственной Третьяковской галереи, где изучением и публикаций переписки Гриценко и его семьи занимается старший научный сотрудник Е.А. Теркель. Эти письма — интересный источник сведений не только о культурной жизни России, Франции, ставшей второй родиной для художника, но и о его творчестве и основателях Третьяковской галереи, с которыми Гриценко был связан родственными узами (Е.А. Теркель. Семейный архив Л.П. Гриценко-Бакст (урожденной Третьяковой). Вестник архивиста, № 1 (67). М., 2002)..jpg) Помимо архивных сведений, еще одним ценным источником для атрибуции картин и изучения творчества художника является практически неизученное и неопубликованное графическое наследие, которое описала его дочь М.Н. Гриценко. Чтобы сохранить память об отце, обеспечить целостность архива и одновременно найти наилучшее применение для использования, она предложила его в качестве методического пособия Академии художеств СССР. В сопроводительном письме от 12 марта 1948 года, адресованном в Президиум АХ, она рассказывает о судьбе творческого наследия художника, оказавшегося в некоторой степени недоступным для исследователей: «Отец мой Н.Н. Гриценко (1856—1900) учился в АХ у Лагорио, впоследствии работал у Боголюбова. Сохранившиеся в России после его смертиработы немногочисленны.. Основные большие произведения, г. о. марины, выполнены в бытность его художником Морского Министерства (1894—1900). Значительное число произведений заказывалось и приносилось Министерством в дар Морским музеям за границу. Большие картины писались по заказам Морского Министерства, Офицерского собрания, царской фамилии. Сейчас они хранятся в Боенно-Морском музее, Ломе офицеров в Кронштадте, Адмиралтействе, в ГРМ, Костромском художественном музее, Астраханской и Муромцевской к. г., др. музеях и частных собраниях. В последние годы., страдая туберкулезом, отец больше времени проводил на юге Франции, где и умер в Ментоне от скоротечности формы.. Значительная часть архива погибла в 1926 году в Ленинграде от наводнения. Сохранившаяся часть состоит главным образом из акварелей излюбленной технике художника, в которой он каждодневно работал; путевых набросков своих многочисленных плаваний и путешествий в годы своей морской службы. Выйдя в отставку — осуществлял поездки по России и за границу по заданию Министерства и РГО, активным членом которого состоял (1880—1900). Часть акварелей в свое время была издана серией открыток Общества поощрения художеств в Петербурге (в пользу общины св. Евгении)». В материалах о передаче архива более 100 акварелей, посвященных Сибири: Енисей, Байкал, сибирские пейзажи, окрестности Томска. Всего предано 293 акварели и 3 рисунка пером.

Помимо архивных сведений, еще одним ценным источником для атрибуции картин и изучения творчества художника является практически неизученное и неопубликованное графическое наследие, которое описала его дочь М.Н. Гриценко. Чтобы сохранить память об отце, обеспечить целостность архива и одновременно найти наилучшее применение для использования, она предложила его в качестве методического пособия Академии художеств СССР. В сопроводительном письме от 12 марта 1948 года, адресованном в Президиум АХ, она рассказывает о судьбе творческого наследия художника, оказавшегося в некоторой степени недоступным для исследователей: «Отец мой Н.Н. Гриценко (1856—1900) учился в АХ у Лагорио, впоследствии работал у Боголюбова. Сохранившиеся в России после его смертиработы немногочисленны.. Основные большие произведения, г. о. марины, выполнены в бытность его художником Морского Министерства (1894—1900). Значительное число произведений заказывалось и приносилось Министерством в дар Морским музеям за границу. Большие картины писались по заказам Морского Министерства, Офицерского собрания, царской фамилии. Сейчас они хранятся в Боенно-Морском музее, Ломе офицеров в Кронштадте, Адмиралтействе, в ГРМ, Костромском художественном музее, Астраханской и Муромцевской к. г., др. музеях и частных собраниях. В последние годы., страдая туберкулезом, отец больше времени проводил на юге Франции, где и умер в Ментоне от скоротечности формы.. Значительная часть архива погибла в 1926 году в Ленинграде от наводнения. Сохранившаяся часть состоит главным образом из акварелей излюбленной технике художника, в которой он каждодневно работал; путевых набросков своих многочисленных плаваний и путешествий в годы своей морской службы. Выйдя в отставку — осуществлял поездки по России и за границу по заданию Министерства и РГО, активным членом которого состоял (1880—1900). Часть акварелей в свое время была издана серией открыток Общества поощрения художеств в Петербурге (в пользу общины св. Евгении)». В материалах о передаче архива более 100 акварелей, посвященных Сибири: Енисей, Байкал, сибирские пейзажи, окрестности Томска. Всего предано 293 акварели и 3 рисунка пером.

Третьим источником, на основании которого удалось датировать наше полотно и определить его место в творческом наследии Н. Гриценко, являются каталоги его персональных выставок, и в частности Парижских салонов, участником которых он был регулярно.

Впервые картина «Ночь в Тихом океане» упоминается в каталоге Всемирной парижской выставки 1900 года, где достойно была представлена русская культура. Сохранились восторженные отзывы и впечатления самого Гриценко в письме А.П. Боткиной о русском отделе экспозиции: «Столпы, силачи, гении, великие таланты российские, Васнецов Виктор лучше всех. (Аленушка, Витязь на распутье, Битва скифов с варягами, триптих Христос, Богоматерь, св. Ольга), В.А. Серов, Ф.А. Малявин. Таланты кипят, отдел захлебывается в мире таланта и могучим отдает». Некоторые критические замечания художник высказывает по поводу развески картин русской экспозиции, и в частности своего полотна: «Потом Гриценко со своей мариной, на которой, если бы не подпись, что это ночь, так все бы за закат солнца приняли».

В августе 1927 года по настоянию первого директора омского музея Ф.М. Мелехина это произведение в числе других 58 картин «передано безвозмездно на постоянное хранение» в Омский краевой музей (акт № ИЗ от 25.08. 1927) и не выставлялось, так как хранилось без подрамника на валу. Полная техническая и художественная реставрация картины была осуществлена в 2008 году силами музейных специалистов. Из-за крупных размеров произведения все работы проводились в одном из экспозиционных залов, и посетители получили уникальную возможность ; наблюдать за процессом его восстановления. Одновременно с реставрацией шла исследовательская работа. Благодаря тому, что изображения кораблей у Н. Гриценко всегда отличались высокой достоверностью в передаче архитектурного облика и отдельных деталей сложного корабельного оборудования, удалось определить их названия.

Н. Гриценко изображает два корабля, с которыми связаны лучшие страницы его биографии. Справа — броненосный крейсер «Память Азова», на котором он совершал памятное путешествие в свите цесаревича Николая Александровича. Свое название корабль получил в честь парусного линейного корабля «Азов», первым в русском флоте удостоенного Георгиевского флага за исключительную доблесть в Наваринском бою 8 октября 1827 года. Созданием такого корабля Россия продолжала развитие собственного типа броненосного крейсера, игравшего огромную роль в истории освоения и охраны новых русских земель на Тихоокеанском побережье. Этот же корабль в 1893 году участвовал в известном визите русского флота в Тулон, содействовавшем упрочению складывавшегося в те годы русско-французского союза. Несколько лет художник посвятил этой теме, работая вместе с А.П. Боголюбовым и М.С. Ткаченко.

Слева на картине — заслуженный, проверенный морями и океанами паровой винтовой клипер «Стрелок», один из первых русских кораблей крейсерского типа с деревянными небронированными корпусами. На нем Гриценко проходил службу морского офицера (первые изображения относятся к 1884 году). Именем этого корабля названа бухта в Беринговом море, где работал клипер в одной из своих экспедиций. Значительна его роль в инспекции по охране русских промыслов Тихоокеанского побережья России. Он вошел в историю кораблестроения как памятник эпохи перехода от паруса к пару. В 1889 году был официально переведен в отряд учебных кораблей для обеспечения практик Морского инженерного училища.

«Ночь в Тихом океане» (холст, масло, 260x395,5) — самое крупноформатное из хранящихся в музее произведений русской живописи второй половины XIX века. Выполнено в новой для художника манере в свете последних открытий конца XIX века в интерпретации восприятия и цветопередачи. Размашистый мазок мастера, лиловость импрессиониста, белизна красок, смелость декоратора в композиции картины, — все, что отмечали ; у художника Репин и Остроухов, здесь присутствует (Письмо И.Е. Репина к И.С. Остроухову, 3 дек. 1902 г.).

В поисках новизны художник обращается к западному искусству, но не слепо подражает Ф. Кормону, у которого учился в Париже. Мастерская исторического живописца и педагога Фернана Кормона (1845—1924) располагалась в Париже на Монмарте (ул. Констанс), где в свое время учились Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Н.Н. Рерих, В.Э. Борисов- Мусатов и др. Удивительно мягкие и в то же время импрессионистические тона в работе Н. Гриценко — результат осмысленного восприятия и развития применительно к своему творчеству. Живопись очень легкая, почти акварельная, художник едва закрывает грунтованный холст, заставляя его белый цвет «работать», создавая нежные переливы цветов. Произведение отличает хорошая техника рисунка, правильно построенная композиция. Перед нами монументальное, полное торжественности и романтической приподнятости полотно, а не увеличенное изображение с акварели, в чем иногда упрекал художника П.М Третьяков. Картина могла бы ознаменовать совершенно новый период в творчестве художника, если бы не ранний его уход из жизни. Сам художник писал, что стоит на пороге открытий. Но им, к сожалению, не суждено было сбыться.

Символично, что последний морской пейзаж Н.Н. Гриценко вернулся в далекую Сибирь, где в раннем детстве зародилась его заветная мечта о дальних странствиях и морских путешествиях и определилась вся его дальнейшая судьба.

Наталья МИНЬКО

Автор благодарит ст. н. с. О.В. Голубеву за любезно предоставленные сведения из архива ГРМ, а также И.Н. Лышенко за оказанное содействие.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 78 (июль-август 2010), стр.43