Свой почерк в искусстве: «письмо душевной спутанности» или «спутанность как прием»

Поэзия, «свободная от слов», «слова на свободе», оторванные от традиционного расположения, от — принятой грамматики, произвольно разбитые на слоги и вновь соединенные в новых словосочетаниях, подчас заумных и непонятных, поиски новых стилей, материалов, нового восприятия мира и нового образа жизни — все это составляющие футуристической реконструкции мира. Именно под таким названием в 1915 году в Италии был издан один из «яростных манифестов сокрушительной и жгучей силы», провозгласивший лозунги нового футуристического движения — течения, поразившего своей новизной, динамичностью и смелостью. «Реконструкции» предшествовали манифесты 1909—1910 годов, наполненные желанием «избавить страну от зловонной гангрены ее профессоров, археологов, антикваров и краснобаев», разрушить библиотеки и музеи и «бороться против морализма, феминизма и всякого обывательского малодушия».

Новое течение, возникшее в Италии в конце первого десятилетия XX века, связанное с именами поэта и публициста Филиппо Томмазо Маринетти, художников Умберто Боччони, Джино Северини, художника и композитора Луиджи Руссоло — теоретиков футуризма, стремительно распространялось во Франции и других странах Европы, в стремлении к «новой и полностью обновленной восприимчивости» охватывало философов, ученых, архитекторов, режиссеров, музыкантов, фотографов. Футуризм распространялся и в России. «Знали ли мы об итальянском футуризме? Знали, хотя и мало. До нас доходили слухи из Франции», — вспоминал М. Матюшин.

Подобно итальянским, футуристы в России пытались раздвинуть границы традиционного искусства, заявляя, что искусство может соответствовать меняющемуся миру лишь в одном случае — если выйдет за свои пределы. «Исступленному городу дуговых ламп, обрызганных телами улицам, жмущимся домам — мы принесли раскрашенное лицо: старт дан и дорожка ждет бегунов. <...> Мы украшаем жизнь и проповедуем — поэтому мы раскрашиваемся ...мы громко позвали жизнь, и жизнь вторглась в искусство, пора искусству вторгаться в жизнь».

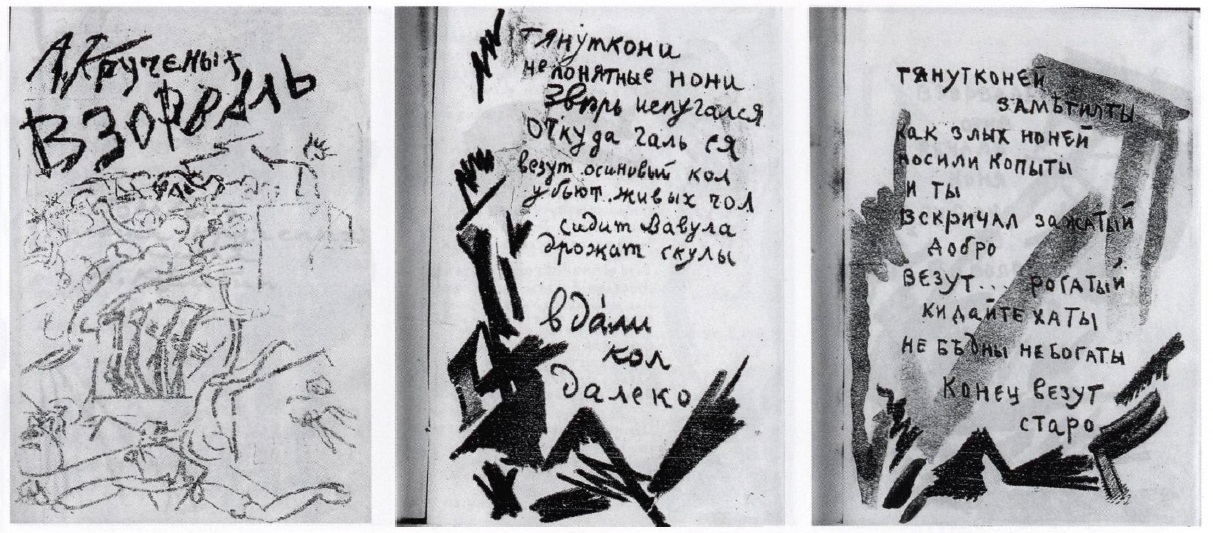

На протяжении столетий книга представляла собой объект почитания, ей придавался особый, почти сакральный статус, элементы книги, в частности буквы, знаки, воспринимались как единицы смысла, сохраняющие «всеохватывающий характер», упраздняющие «язык — речь как движение, длительность, последовательность». Издания футуристов — это не книга, наполненная «внешней мудростью», «наукой», а «энергия и ритм эпохи», отражающиеся в новых материалах, композиции и геометрических формах, в написании и расположении строк и букв. Примером могут служить иллюстрации к «Войне» А. Крученых, выполненные О. Розановой на разрозненных листах бумаги, книга В. Каменского «Нагой среди одетых», напечатанная на изнанке обоев, книги В. Маяковского «Облако в штанах» и «Флейта-позвоночник».

Художник почерка — именно такую новую профессию предлагал создать поэт В.В. Хлебников в предреволюционные годы, подчеркивая образно-смысловую нагрузку, которую несет в себе почерк. «Почерк писателя настраивает душу читателя на одно и то же число колебаний», — писал он. Автор, создав свои произведения, считал поэт и его единомышленники-футуристы, должен отдавать свое творение не наборщику, а художнику. А. Крученых, Н. Кульбин, Н. Бурлюк в статьях и манифестах затрагивали ряд актуальных и сложных вопросов, ранее не исследованных: о звуке и его графическом выражении, о графике печатного и рукописного слова, о соединении звука, цвета, движения, настроения, о синхронном воздействии слова произносимого и печатного, о существовании параллелизма между речью, походкой и почерком. «Предпосылкой нашего отношения к слову, как живому организму, — писал Н. Бурлюк, — является положение, что поэтическое слово чувственно. Оно соответственно меняет свои качества в зависимости от того, написано ли оно, или напечатано, или мыслится. Оно действует на все наши чувства».

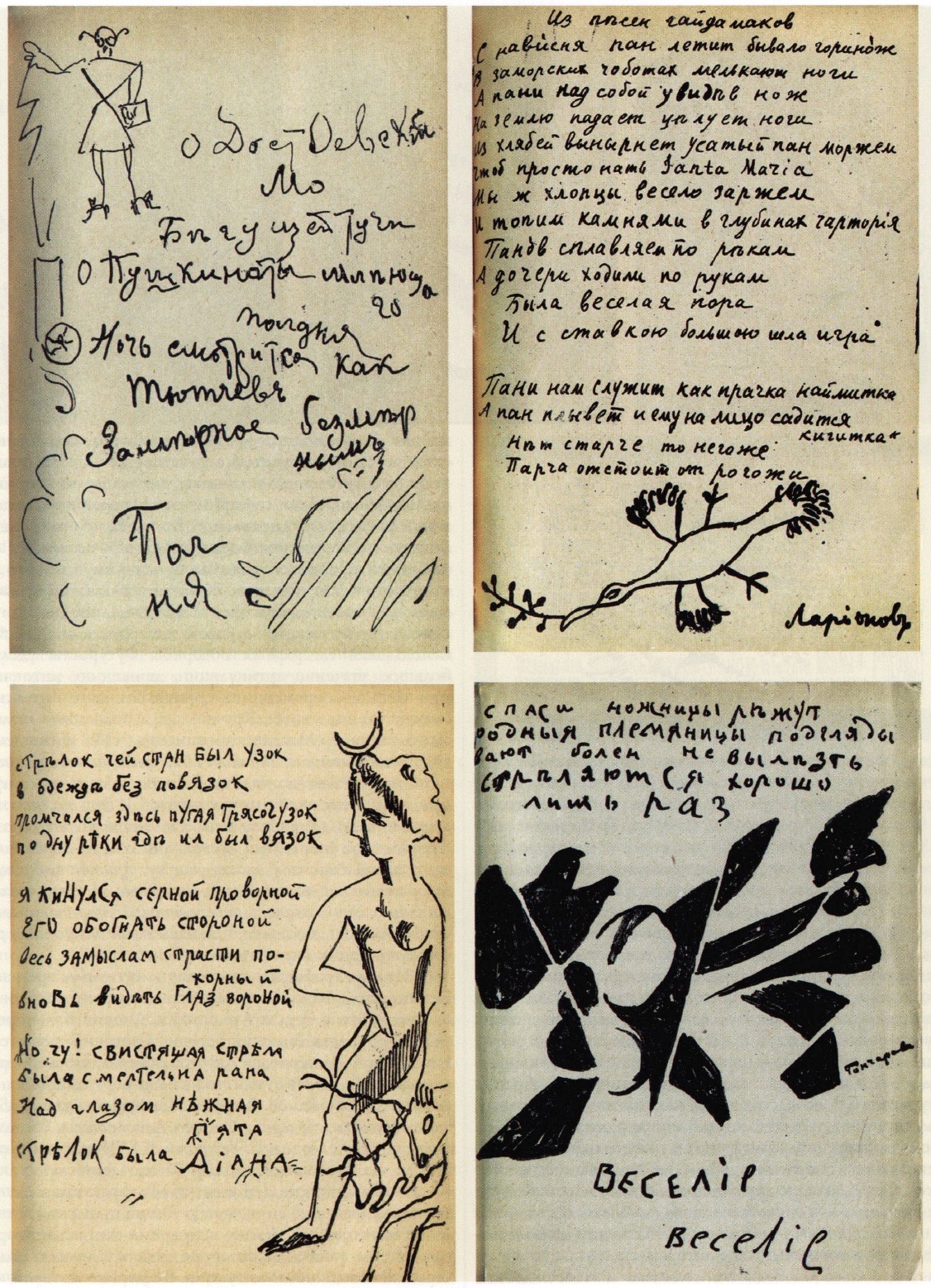

Идея футуристов создавать полностью рисованные книги и печатать их литографским способом была обусловлена разными причинами: и поисками новых направлений, отрицавших опыт «прошляков», существовавшие вкусы и стереотипы, и использованием доступных дешевых материалов, и быстротой выпуска. Книги футуристов издавались за короткий срок, «взрывались», как говорили их авторы, создавались в обстановке задора и воодушевления. М. Матюшин вспоминал, как проходило учредительное собрание участников первого сборника «Садок Судей», в который входили В. Хлебников, Е. Гуро, В. Каменский, Д. и Н. Бурлюки, Е. Низен, С. Мясоедов, А. Городецкий: «Сколько остроумных соображений, сколько насмешек над теми, кто придет в тупик от одного вида книжки, напечатанной на обоях, со странными стихами и прозой».

Толчком к осуществлению нового замысла послужила выставка импрессионистов «Треугольник», проходившая в 1909 году в Петербурге. На ней впервые были представлены рисунки и автографы русских писателей и поэтов — А.С. Пушкина, АН. Толстого, ИС. Тургенева, А.А. Блока, Л.Н. Андреева, В.В. Хлебникова. «Почему рядом с рисунками есть автографы?» — спрашивал организатор выставки Н.И. Кульбин. И отвечал.: «Некоторые из участников выставки интересуются ими как отражением личности художников слова».

Толчком к осуществлению нового замысла послужила выставка импрессионистов «Треугольник», проходившая в 1909 году в Петербурге. На ней впервые были представлены рисунки и автографы русских писателей и поэтов — А.С. Пушкина, АН. Толстого, ИС. Тургенева, А.А. Блока, Л.Н. Андреева, В.В. Хлебникова. «Почему рядом с рисунками есть автографы?» — спрашивал организатор выставки Н.И. Кульбин. И отвечал.: «Некоторые из участников выставки интересуются ими как отражением личности художников слова».

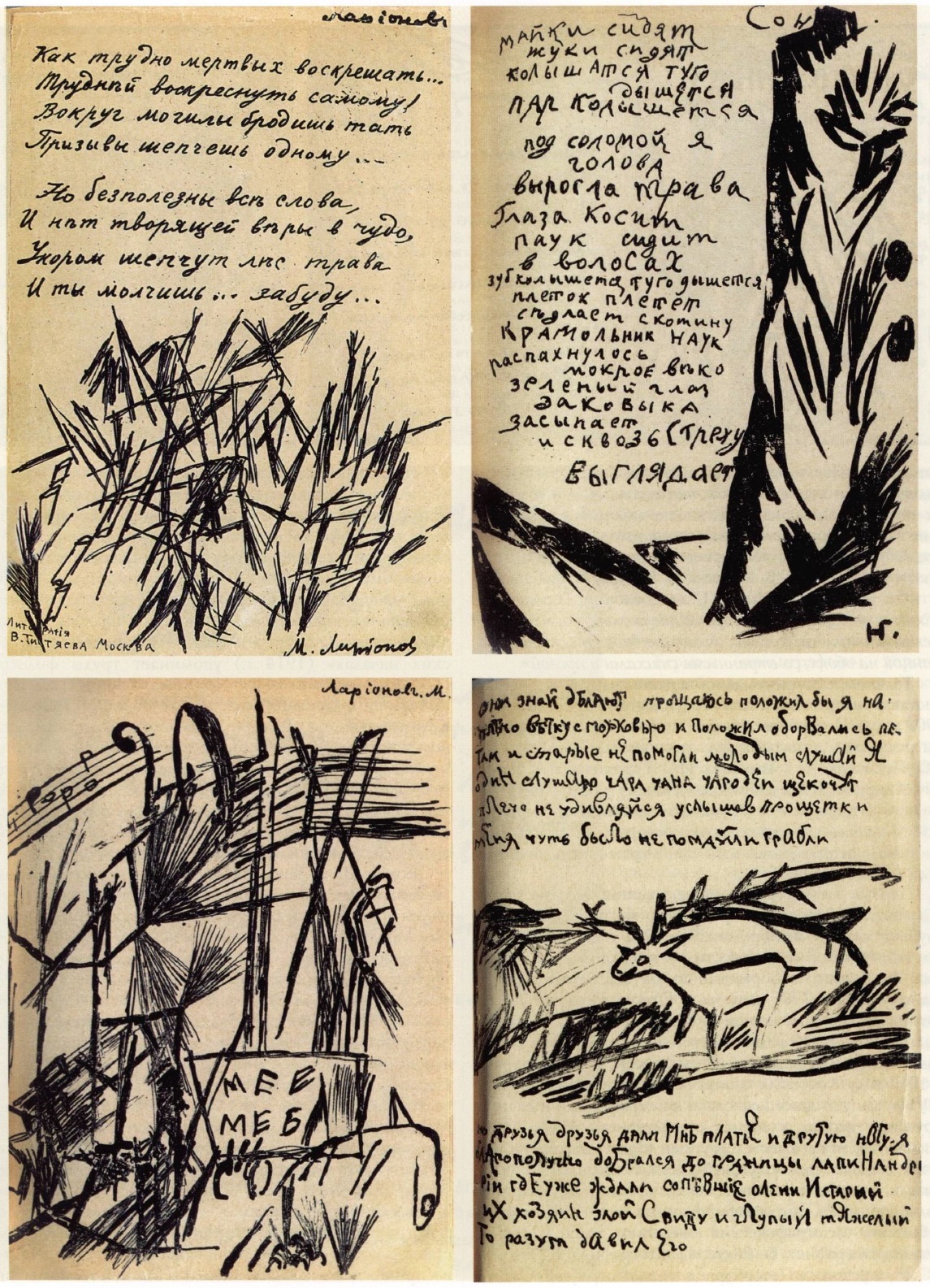

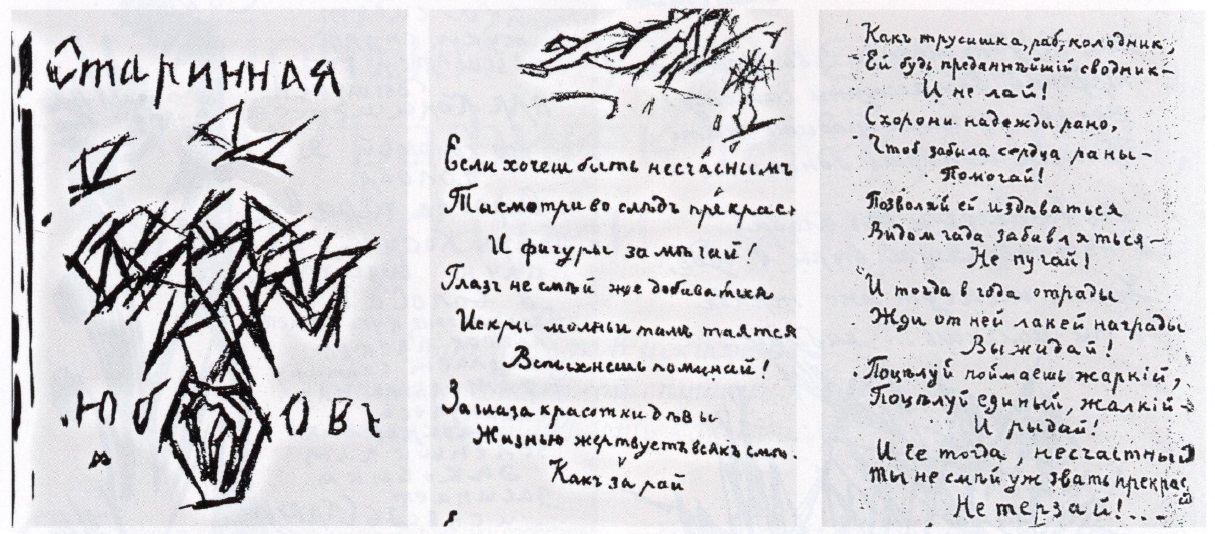

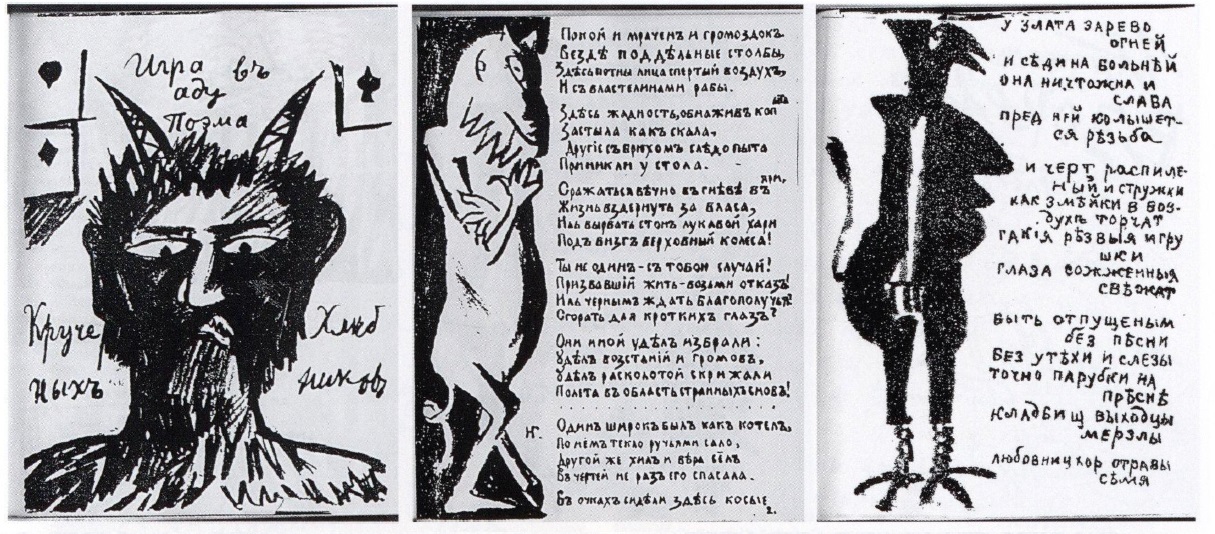

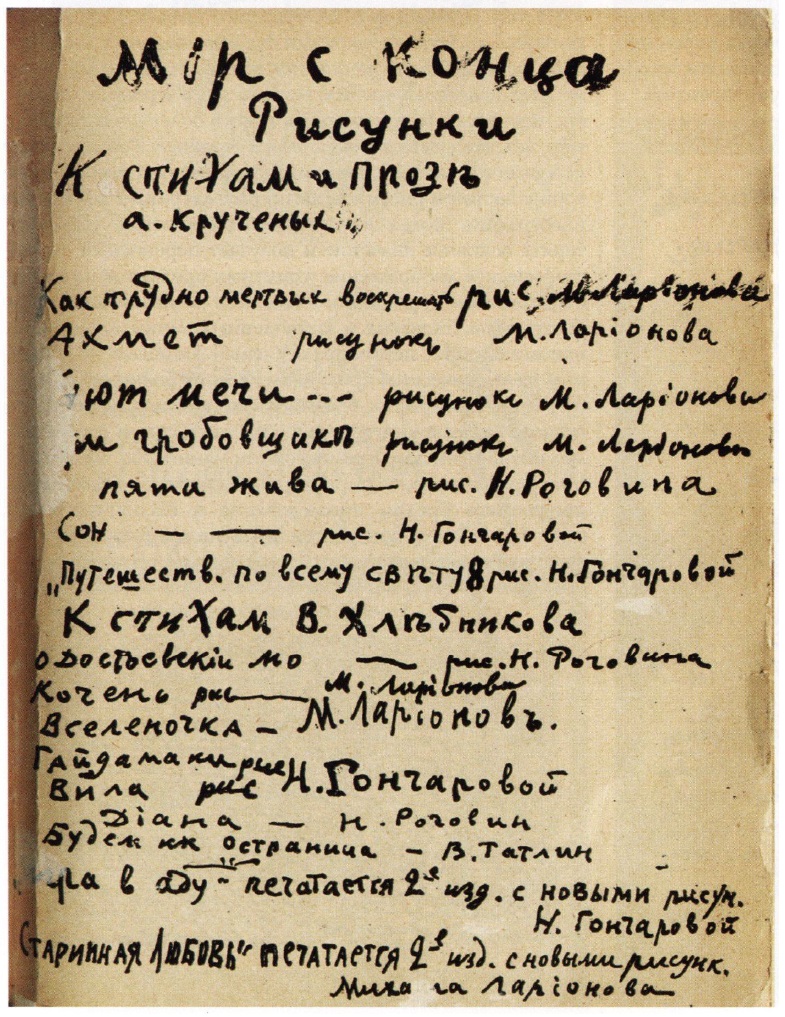

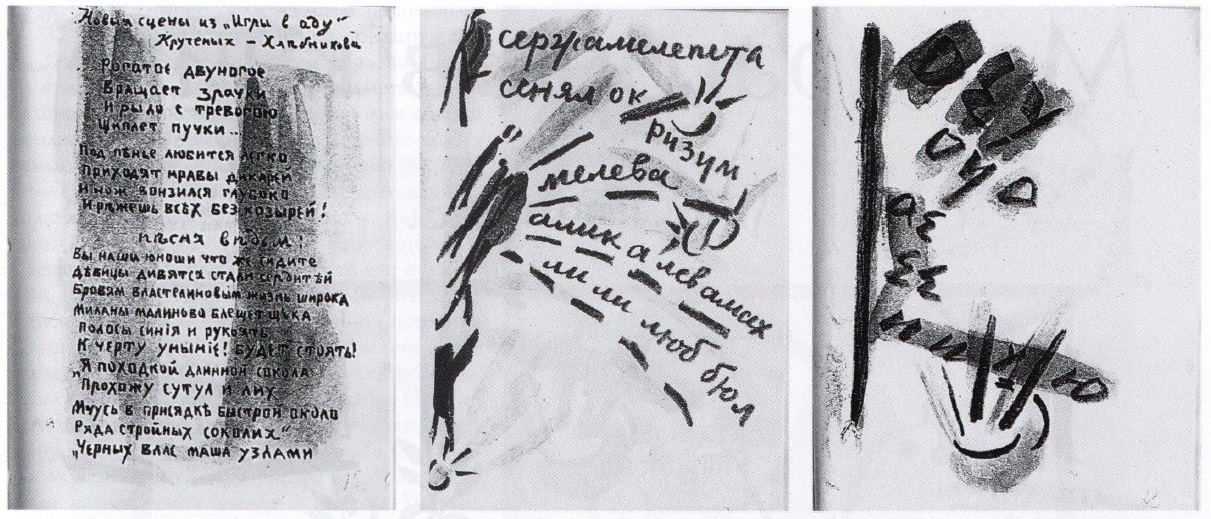

Первые литографированные издания футуристов — «Странная любовь», «Мирсконца», «Игра в аду» были опубликованы в октябре-декабре 1912 года. Вдохновителем издательской деятельности футуристов был А.Е. Крученых. Художник по образованию, он знал литографскую технику. Еще в 1905 году им в Одессе были выпущены литографированные портреты Маркса, Энгельса, Плеханова, а в 1908—1910 годах в Херсоне литографским способом изданы два альбома «Весь Херсон в карикатурах». В 1913 году Крученых основал собственное издательство «ЕУЫ», выпустившее несколько литографированных книг. Крученых входил в состав литературного объединения «Гилея», выступал вместе с другими «будетлянами» на диспутах, создавал свой «заумный язык», становился популярным и получил прозвище «буки русской литературы». Большую часть литографированных книг печатали в небольших литографических заведениях, чаще в Москве: в типолитографиях В. Рихтера, литографиях В. Титяева и С. Мухарского, в Петербурге в типолитографии «Свет».

Многие книги и журналы, как, например, издания «Грифа» и «Скорпиона», футуристы считали устаревшими, отзывались о них как о «книгах с холодной кровью». Книгам с типографским набором, где литеры «вытянуты в ряд, обиженные, подстриженные, и все одинаково бесцветны и серы», ими была противопоставлена, как писал С. Третьяков, «графика буквенная, несущая с собой в качестве аккомпанемента ощущение звучаний и наросты ассоциаций, сопряженных с речезвуками». Н. Бурлюк в «Поэтических началах» (1914 г.) упоминает труды философа Н.В. Федорова, занимавшегося исследованием средневековых книг, писавшего, что почерк обладает зрительной выразительностью. В статье «О почерке готическом, уставном и полууставном» Федоров отмечал: «Буквы готические и уставные, выводимые с глубоким благоговением, с любовью, даже с наслаждением, исполняемые как художественная работа, как молитва... т. е. с такими же чувствами, с каким в то же время строились храмы, писались иконы, эти буквы были величавы., как готические соборы».

Конец XIX — начало XX века — один из самых динамичных и интересных периодов истории искусства. Футуристы создают свой собственный мир, свою среду обитания. Многие занимаются одновременно и созданием футуристических книг, и работой над театральными постановками, пишут музыку, расписывают ткани. А. Родченко оформлял книги, создавал плакаты и фасадную рекламу. Илья Зданевич (Ильязд), имя которого связано с переворотом в книгоиздании, раскрашивал ткани. Н. Гончарова, занимавшаяся литографией с 1912 года, накануне Первой мировой войны и после нее много работала как театральный художник для балетной труппы С. Дягилева. М. Матюшин был и художником, и композитором, и теоретиком искусства, автором уникального «Справочника по цвету». Футуристы приветствовали новшества и изобретения, появление радио и аэропланов, интересовались нововведениями техники и исследованиями в области фотографии, биологии, медицины. Для них книга представляла собой информационный объект, а игра с текстом воспринималась как часть коллажа. Важной составляющей авангарда всего мира стала теория «одновременности». В движущемся объекте видели «внутреннюю жизнь», «элементы рассудка», отмечал в «Введении в метафизику» (1903 г.) французский ученый А. Бергсон. На футуристической выставке 1912 года появилось понятие «линия силы»: «В линиях предметов есть покой или безумие, печаль или веселье».

Термин «полиграфия», хорошо известный как «многописание» и как отрасль техники. Но он применяется и в медицине, в частности в рентгенодиагностике, обозначает производство нескольких снимков органов человека, сделанных с небольшими интервалами времени на одну и ту же пленку. Футуристы, безусловно, были знакомы с основными работами ученых-медиков — физиологов, психиатров, связывали их с исследованиями о музыке, пытались соединить такие понятия, как «движение — образ — почерк», или «цвет — звук — число». Лучше понять поиски футуристов помогают труды философов, психиатров конца XIX — начала XX века. Очень популярными были на рубеже веков книги П.И. Ковалевского «Судебная психопатология», труды В. Вундта по вопросам физиологической психологии, И. Сеченова, обосновавшего в трактате «Рефлексы головного мозга» рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятельности, Г. Шюле «Руководство к душевным болезням», публикации философа Н. Федорова, но особенно В. Образцова, описавшего и классифицировавшего больных психиатрической клиники по почерку. Какие импульсы в искусстве могли

Термин «полиграфия», хорошо известный как «многописание» и как отрасль техники. Но он применяется и в медицине, в частности в рентгенодиагностике, обозначает производство нескольких снимков органов человека, сделанных с небольшими интервалами времени на одну и ту же пленку. Футуристы, безусловно, были знакомы с основными работами ученых-медиков — физиологов, психиатров, связывали их с исследованиями о музыке, пытались соединить такие понятия, как «движение — образ — почерк», или «цвет — звук — число». Лучше понять поиски футуристов помогают труды философов, психиатров конца XIX — начала XX века. Очень популярными были на рубеже веков книги П.И. Ковалевского «Судебная психопатология», труды В. Вундта по вопросам физиологической психологии, И. Сеченова, обосновавшего в трактате «Рефлексы головного мозга» рефлекторную природу сознательной и бессознательной деятельности, Г. Шюле «Руководство к душевным болезням», публикации философа Н. Федорова, но особенно В. Образцова, описавшего и классифицировавшего больных психиатрической клиники по почерку. Какие импульсы в искусстве могли

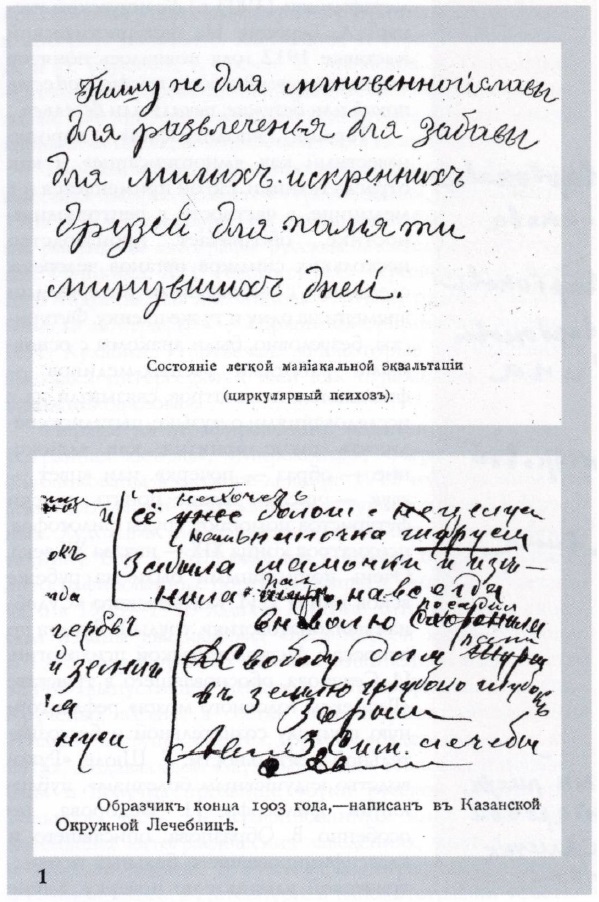

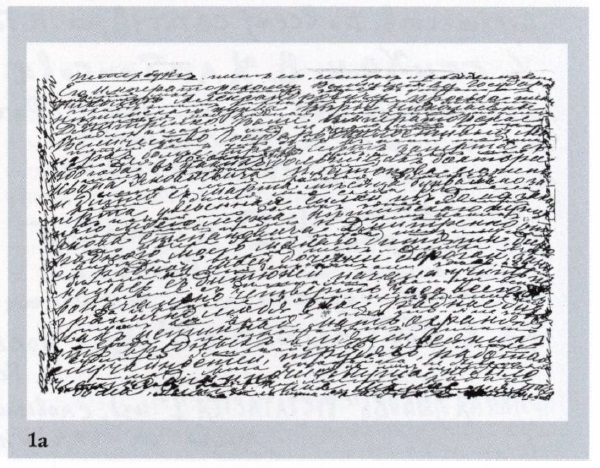

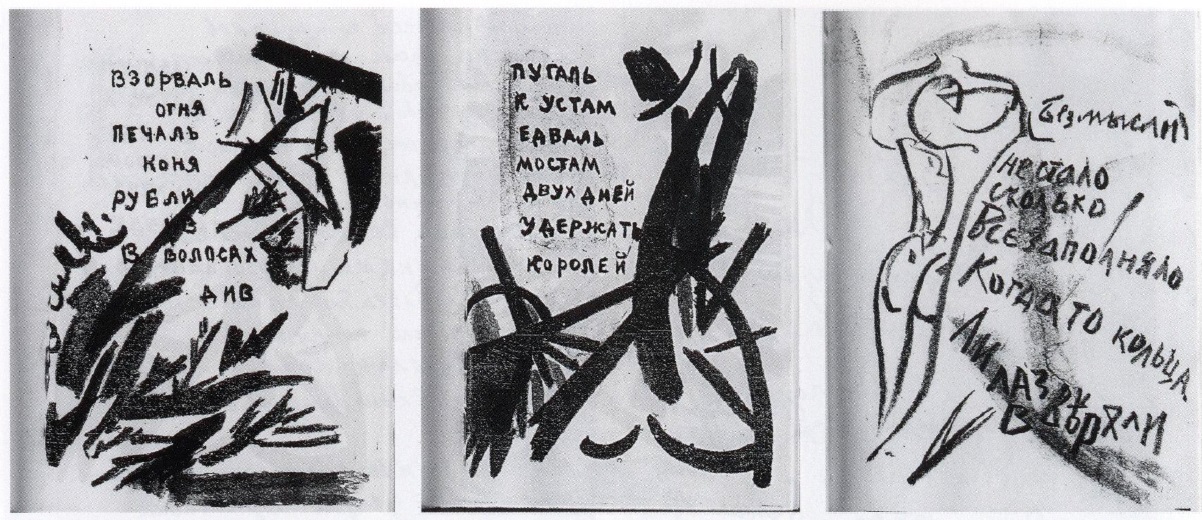

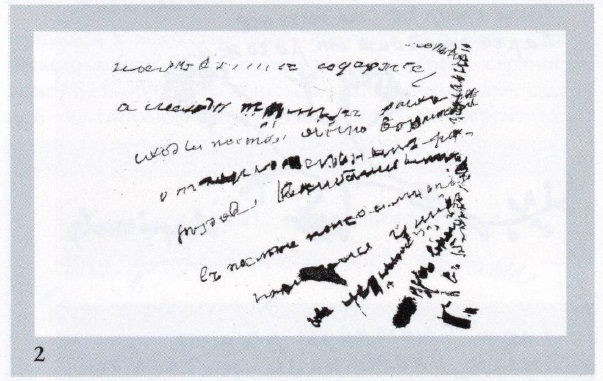

получить футуристы в этих исследованиях? Ответ содержится на первых страницах книги В.Н. Образцова «Письмо душевно-больных», изданной в типолитографии Казанского университета в 1904 году. Профессор В.Н. Образцов отмечает: «...философ, который посетит приют для душевно-больных... найдет там те же идеи, те же ошибки, те же страсти-, это тот же мир душевно-здоровых, только здесь черты более резки, оттенки более выражены, краски более ярки, потому что человек здесь во всей своей наготе». Рассматривая историю письменности с пиктографии, ряда конкретных изображений и рисунков, автор рассматривает появление идеографии, когда контурное изображение начинает терять основное значение и получает переносный смысл, графическое изображение известных предметов начинает подвергаться упрощению, сводится к незамысловатым сочетаниям угловатых и закругленных линий, лишь слабо напоминающих первообраз. Ученый выделяет по внешним патологическим признакам явления полиграфии, олигографии, тахиграфии, брадиографии, мегалографии и эхо- грации. Разделы книги посвящены письму при состоянии меланхолии, письму при состоянии мании (илл. 1), письму при периодических и циркулярных психозах, когда болезнь проявлялась бредом преследования и галлюцинациями (илл. 1а), письму при состоянии душевной спутанности, письму паралитика (илл. 2), письму «графоманов». Разработки можно соотнести со словами В. Хлебникова, сделавшего вывод о выразительных средствах книги-автографа: «1. Что

получить футуристы в этих исследованиях? Ответ содержится на первых страницах книги В.Н. Образцова «Письмо душевно-больных», изданной в типолитографии Казанского университета в 1904 году. Профессор В.Н. Образцов отмечает: «...философ, который посетит приют для душевно-больных... найдет там те же идеи, те же ошибки, те же страсти-, это тот же мир душевно-здоровых, только здесь черты более резки, оттенки более выражены, краски более ярки, потому что человек здесь во всей своей наготе». Рассматривая историю письменности с пиктографии, ряда конкретных изображений и рисунков, автор рассматривает появление идеографии, когда контурное изображение начинает терять основное значение и получает переносный смысл, графическое изображение известных предметов начинает подвергаться упрощению, сводится к незамысловатым сочетаниям угловатых и закругленных линий, лишь слабо напоминающих первообраз. Ученый выделяет по внешним патологическим признакам явления полиграфии, олигографии, тахиграфии, брадиографии, мегалографии и эхо- грации. Разделы книги посвящены письму при состоянии меланхолии, письму при состоянии мании (илл. 1), письму при периодических и циркулярных психозах, когда болезнь проявлялась бредом преследования и галлюцинациями (илл. 1а), письму при состоянии душевной спутанности, письму паралитика (илл. 2), письму «графоманов». Разработки можно соотнести со словами В. Хлебникова, сделавшего вывод о выразительных средствах книги-автографа: «1. Что  настроение изменяет почерк во время написания. 2. Что почерк, своеобразно измененный настроением, передает это настроение читателю независимо от слов». Слова «будетлянина» иллюстрирует сборник «Мир- сконца» (см. цветные иллюстрации к статье), написанный разными художниками: округлый почерк сменяется ломким и неровным, строки то плотно прижаты, то разбегаются по листу. Приемы письма, характеризующие разные заболевания и состояния, приводили к мысли об эволюции пространства в человеческом сознании, превращали почерк в рисованных книгах в средство оформления, в «уловку s письма». Разнообразное написание букв и слов сочеталось с идеей создания новых слов. Приходивший на собрания футуристов С. Мясоедов, учитель математики, рассказывал, что у них в роду все Мясоедовы говорили между собой на своем,

настроение изменяет почерк во время написания. 2. Что почерк, своеобразно измененный настроением, передает это настроение читателю независимо от слов». Слова «будетлянина» иллюстрирует сборник «Мир- сконца» (см. цветные иллюстрации к статье), написанный разными художниками: округлый почерк сменяется ломким и неровным, строки то плотно прижаты, то разбегаются по листу. Приемы письма, характеризующие разные заболевания и состояния, приводили к мысли об эволюции пространства в человеческом сознании, превращали почерк в рисованных книгах в средство оформления, в «уловку s письма». Разнообразное написание букв и слов сочеталось с идеей создания новых слов. Приходивший на собрания футуристов С. Мясоедов, учитель математики, рассказывал, что у них в роду все Мясоедовы говорили между собой на своем,

изобретенном ими языке, и уже это одно делало его соучастником творчества. «Язык же и слова постоянно изменяются. Если культура народа велика и активна, то она отбрасывает отжившие слова и создает новые слова и словосочетания», — объяснял М. Матюшин использование новых непонятных слов актерам-студентам во время репетиций пьес «Победы над солнцем» и «Побежденная война». В манифесте футуристов «Слово как таковое» отмечается, что «будетляне речетворцы» любят пользоваться «разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями». Написанный, напечатанный текст имеет преимущества перед произнесенным: появляется возможность вернуться к прочитанному тексту, акцентировать его разделы, придать ему идейный или юмористический оттенок. Желание придать слову написанному значение звучащего явилось одной из причин поиска ритмической, звуковой интерпретации текста с использованием разных почерков. Футуристы уделяли большое значение артикуляции, движению, интонации при чтении. Современники сравнивали исполнительскую манеру чтения стихов Крученых с исполнением шаманского танца. Д. Молдавский описывал свои впечатления: «Крученых начинал читать. Мне приходилось слышать заговоры деревенских колдунов. Я записывал русские песни и внимал пению таджикских гафизов. И вот то, что произошло тогда, заставило меня вспомнить все это сразу!.. Передо мной был самый настоящий колдун, вертевшийся, покачивавшийся в такт ритму, притоптывающий, завораживающе выпевавший согласные, в том числе и шипящие. Это казалось невероятным! Это было нечто удивительное! Какое-то синтетическое искусство, раздвигающее рамки привычной словесности».

изобретенном ими языке, и уже это одно делало его соучастником творчества. «Язык же и слова постоянно изменяются. Если культура народа велика и активна, то она отбрасывает отжившие слова и создает новые слова и словосочетания», — объяснял М. Матюшин использование новых непонятных слов актерам-студентам во время репетиций пьес «Победы над солнцем» и «Побежденная война». В манифесте футуристов «Слово как таковое» отмечается, что «будетляне речетворцы» любят пользоваться «разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями». Написанный, напечатанный текст имеет преимущества перед произнесенным: появляется возможность вернуться к прочитанному тексту, акцентировать его разделы, придать ему идейный или юмористический оттенок. Желание придать слову написанному значение звучащего явилось одной из причин поиска ритмической, звуковой интерпретации текста с использованием разных почерков. Футуристы уделяли большое значение артикуляции, движению, интонации при чтении. Современники сравнивали исполнительскую манеру чтения стихов Крученых с исполнением шаманского танца. Д. Молдавский описывал свои впечатления: «Крученых начинал читать. Мне приходилось слышать заговоры деревенских колдунов. Я записывал русские песни и внимал пению таджикских гафизов. И вот то, что произошло тогда, заставило меня вспомнить все это сразу!.. Передо мной был самый настоящий колдун, вертевшийся, покачивавшийся в такт ритму, притоптывающий, завораживающе выпевавший согласные, в том числе и шипящие. Это казалось невероятным! Это было нечто удивительное! Какое-то синтетическое искусство, раздвигающее рамки привычной словесности».

История графологии восходит к античным временам. Первые упоминания о связи почерка и характера человека можно найти в трудах Аристотеля, Диония Каликарнасского, Теофраста. Римский историк Светоний, характеризуя скупость императора Августа, отмечал, что последний «писал слова, ставя буквы тесно одна к другой и приписывал еще под словами». В трудах Конфуция сказано: «Бойтесь человека, почерк которого напоминает движение тростника, колеблемого ветром». В XVII веке врач, профессор из Болоньи Камилло Вальдо написал трактат «О способах узнавания образа жизни, характера и личных

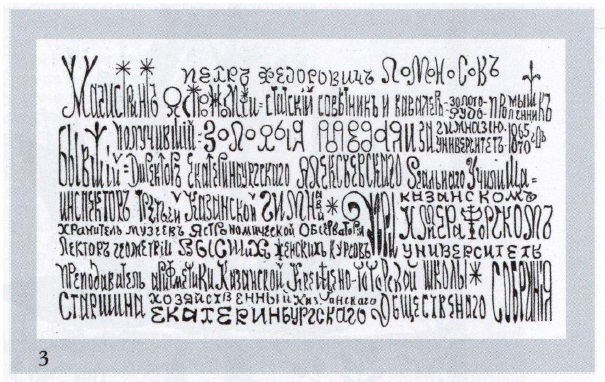

качеств человека по его почерку». Книга произвела впечатление на читателей, однако в то время считалось, что для того, чтобы узнать характер по почерку, надо обладать даром ясновидения и интуиции. В Цюрихе лютеранский пастор Лафатер, по совету Гете, занялся изучением письма и посвятил ему главу в своем сочинении. Он пишет, что особенности художника узнаются в его картинах, но можно узнать их и в его почерке. Графологией интересовались В. Шекспир, Ч. Дарвин, А. Дюма-сын, Ж. Санд, А. Чехов. И. Гете писал: «Почерк непосредственно связан со всем существом человека, с условиями его жизни, работы., с его нервной системой, поэтому наша манера писать носит на себе такую же несомненную материальную печать индивидуальности, как и все, с чем нам приходится соприкасаться». Ученые XIX века провели исследования почерка по отношению к полу, возрасту, таланту и пришли к выводу о том, что почерк есть «материзованный жест мысли». Ученый Г. Шюле в «Руководстве к душевным болезням» (1880 г.) писал, что душевные процессы завладевают мышечной системой, чтобы отчасти путем известных рефлексов (звуки, жесты), отчасти путем упражнения (письма) создать то символическое выражение, благодаря которому «разрушаются телесные преграды и дух может говорить с духом». Меланхолики, по теории профессора В. Образцова, имеют почерк нежный, мягкий, они не дописывают слова по нерешительности, к концу письма у них увеличивается сближение строк, письмо измельчается. Маньяки пишут без поправок, при маниакальном возбуждении — маниакальной экзальтации и неистовства «я» больного теряет все «директивы», письма его разнообразны по содержанию, но с возрастанием возбуждения резче выступает спутанность. Письмо при состоянии душевной спутанности сделано поспешно, порывами. Параноики одержимы желанием выделить свое произведение, сделать его особенно оригинальным (илл. 3), в стадии величия больной выбирает особое качество бумаги, формат, обрез, выделяет слова линиями разной длины и толщины, ставит ударения, употребляет скобки разных величин, пытается изобретать новые знаки, образовывать новые слова. Для обозначения особенных представлений или условных понятий слова искажаются, «вводятся для всеобщего переустройства жизни». У «графоманов» наблюдается болезненное влечение к написанию сочинений. Людская брань, осмеяние не охлаждают их пыл, отклонения возникают в виду «близкого отношения к тем новым течениям, которые известны под названием символизма и декадентства, где здравый смысл и психопатия как бы неуловимо соприкасаются». У параноиков наблюдается фантастичность, грандиозность и полное отсутствие системы. Но именно позволяет расширять круг своих идей за пределы возможного. В работе В. Образцова письмо рассматривается «как диагностический признак страдания».

качеств человека по его почерку». Книга произвела впечатление на читателей, однако в то время считалось, что для того, чтобы узнать характер по почерку, надо обладать даром ясновидения и интуиции. В Цюрихе лютеранский пастор Лафатер, по совету Гете, занялся изучением письма и посвятил ему главу в своем сочинении. Он пишет, что особенности художника узнаются в его картинах, но можно узнать их и в его почерке. Графологией интересовались В. Шекспир, Ч. Дарвин, А. Дюма-сын, Ж. Санд, А. Чехов. И. Гете писал: «Почерк непосредственно связан со всем существом человека, с условиями его жизни, работы., с его нервной системой, поэтому наша манера писать носит на себе такую же несомненную материальную печать индивидуальности, как и все, с чем нам приходится соприкасаться». Ученые XIX века провели исследования почерка по отношению к полу, возрасту, таланту и пришли к выводу о том, что почерк есть «материзованный жест мысли». Ученый Г. Шюле в «Руководстве к душевным болезням» (1880 г.) писал, что душевные процессы завладевают мышечной системой, чтобы отчасти путем известных рефлексов (звуки, жесты), отчасти путем упражнения (письма) создать то символическое выражение, благодаря которому «разрушаются телесные преграды и дух может говорить с духом». Меланхолики, по теории профессора В. Образцова, имеют почерк нежный, мягкий, они не дописывают слова по нерешительности, к концу письма у них увеличивается сближение строк, письмо измельчается. Маньяки пишут без поправок, при маниакальном возбуждении — маниакальной экзальтации и неистовства «я» больного теряет все «директивы», письма его разнообразны по содержанию, но с возрастанием возбуждения резче выступает спутанность. Письмо при состоянии душевной спутанности сделано поспешно, порывами. Параноики одержимы желанием выделить свое произведение, сделать его особенно оригинальным (илл. 3), в стадии величия больной выбирает особое качество бумаги, формат, обрез, выделяет слова линиями разной длины и толщины, ставит ударения, употребляет скобки разных величин, пытается изобретать новые знаки, образовывать новые слова. Для обозначения особенных представлений или условных понятий слова искажаются, «вводятся для всеобщего переустройства жизни». У «графоманов» наблюдается болезненное влечение к написанию сочинений. Людская брань, осмеяние не охлаждают их пыл, отклонения возникают в виду «близкого отношения к тем новым течениям, которые известны под названием символизма и декадентства, где здравый смысл и психопатия как бы неуловимо соприкасаются». У параноиков наблюдается фантастичность, грандиозность и полное отсутствие системы. Но именно позволяет расширять круг своих идей за пределы возможного. В работе В. Образцова письмо рассматривается «как диагностический признак страдания».

По одному из мифов греческая нимфа Эхо потеряла способность говорить и могла лишь повторять окончания слов. Явление, напоминающее «эхолалию речи», демонстративно проявляется в письме в форме эхографии, где слово или слоги повторяются многократно, как звук в горах. Явление полиграфии (маниакальные состояния различных форм, графомания) исследуется как многописание; олигографии (меланхолические состояния, слабоумие) указывает на отклонения от нормы в сторону сокращения написанного; тахиграфии (маниакальные состояния, состояния спутанности) — на быстрое письмо, стремительный почерк; брадиографии (меланхолическое состояние, кататония) — на замедленное письмо и мегалографии, или макрографии (маниакальные состояния) — на большое, длинное письмо.

Ольга ШКАБЕАЬНИКОВА

Иллюстрации предоставлены автором.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 77 (июнь 2010), стр.24