Белые армии. Национальные армии. Красные армии*

Четвертой главой публикуемых материалов является история знаков: Всевеликого войска Донского (Донского казачьего войска), Кубанского и Астраханского казачьих войск. Рассматриваются и исследуются: орденские знаки императорского образца донского изготовления; георгиевские кресты и медали донского образца; орденские знаки Донского ордена Светлого Воскресения; нагрудный знак «Чернецовцы 917—1918»; знак отличия «Степной поход»; крест Спасения Дона; знаки ордена Св. Николая Чудотворца; орденские знаки Св. Георгия с надписью «Крымъ — 1920»; знаки в память пребывания донских казаков в военных лагерях на чужбине; знак лейб-

Четвертой главой публикуемых материалов является история знаков: Всевеликого войска Донского (Донского казачьего войска), Кубанского и Астраханского казачьих войск. Рассматриваются и исследуются: орденские знаки императорского образца донского изготовления; георгиевские кресты и медали донского образца; орденские знаки Донского ордена Светлого Воскресения; нагрудный знак «Чернецовцы 917—1918»; знак отличия «Степной поход»; крест Спасения Дона; знаки ордена Св. Николая Чудотворца; орденские знаки Св. Георгия с надписью «Крымъ — 1920»; знаки в память пребывания донских казаков в военных лагерях на чужбине; знак лейб- гвардии Казачьего полка Донского корпуса; знак 3-го Донского казачьего Калединского Георгиевского конного полка; знак Георгиевского Гундоровского казачьего полка; знаки донских бронепоездов; знак бронеавтомобиля «Ермак», знаки донской авиации и артиллерии, жетоны Донского кадетского корпуса; знак Добровольческого кубанского отряда капитана В.Л. Покровского; крест Спасения Кубани; жетон Кубанской конной батареи; знаки Кубанского генерала Алексеева военного училища; знак Особого Астраханского освободительного отряда; знак дивизиона лейб-гвардии Кубанской и Терской сотен Кубанской казачьей дивизии.

IV. Казачьи войска Юга России

1. Всевеликое войско Донское (Донское казачье войско)

Занимало территорию области войска Донского. Насчитывало свыше 1,5 млн человек, в т. ч. 30,5 тысячи калмыков. Делилось на 10 округов, состояло из станиц и хуторов. Центр — город Новочеркасск. К началу 1918 года в составе войска было около 6 тысяч офицеров. Войско не признало советскую власть, и его территория была оккупирована большевиками, расстрелявшими несколько тысяч казаков, наиболее активных противников советской власти. После восстания донского казачества весной 1918 года, в апреле был созван Войсковой круг, избравший 3 мая Войсковое правительство и атамана Войско вело борьбу с большевиками в составе Донской армии, ВСЮР и Русской армии. В эмиграции продолжало действовать Войсковое правительство, находившееся в Софии (Болгария), которое занималось вопросами казачьих эмигрантских органов местного самоуправления, казачьих общественных организаций и учреждений, казачьих военных формирований за границей.

Занимало территорию области войска Донского. Насчитывало свыше 1,5 млн человек, в т. ч. 30,5 тысячи калмыков. Делилось на 10 округов, состояло из станиц и хуторов. Центр — город Новочеркасск. К началу 1918 года в составе войска было около 6 тысяч офицеров. Войско не признало советскую власть, и его территория была оккупирована большевиками, расстрелявшими несколько тысяч казаков, наиболее активных противников советской власти. После восстания донского казачества весной 1918 года, в апреле был созван Войсковой круг, избравший 3 мая Войсковое правительство и атамана Войско вело борьбу с большевиками в составе Донской армии, ВСЮР и Русской армии. В эмиграции продолжало действовать Войсковое правительство, находившееся в Софии (Болгария), которое занималось вопросами казачьих эмигрантских органов местного самоуправления, казачьих общественных организаций и учреждений, казачьих военных формирований за границей.В войске была восстановлена дореволюционная система награждения офицеров орденами, а казаков — георгиевскими крестами и медалями. Также были учреждены новые награды и знаки, связанные с участием войска как государственного образования в вооруженной борьбе с большевиками.

Орденские знаки императорского образна за отличия Гражданской войны 1918-1920 годов

1 мая 1918 года на заседании Круга Спасения Дона Временное Донское правительство постановило «восстановить действия законов Российской империи на территории Всевеликого войска Донского». 4 мая 1918 года Круг рассмотрел и принял основные законы Войска Донского, в пункте VIII постановления записано: «Атаман производит военных за отличия в чины, назначает награды». На Дону была восстановлена дореволюционная наградная система Российской армии.

Первый приказ о награждении был издан 26 июня/9 июля 1918 года за № 350. В дальнейшем приказом по ВВД № 1372 от 25 октября 1918 года военному отделу было объявлено: награждения по Воронежскому корпусу должны производиться приказами по Донскому войску; по частям Астраханского корпуса приказами Донского и Астраханского казачьих войск; командующему Южной армией было также предоставлено право награждать орденами вплоть до ордена Св. Владимира 4-й степени. 19 ноября 1918 года приказом № 1576 по ВВД порядок награждения офицеров был установлен через Управление дежурного генерала. В 1919 году

Первый приказ о награждении был издан 26 июня/9 июля 1918 года за № 350. В дальнейшем приказом по ВВД № 1372 от 25 октября 1918 года военному отделу было объявлено: награждения по Воронежскому корпусу должны производиться приказами по Донскому войску; по частям Астраханского корпуса приказами Донского и Астраханского казачьих войск; командующему Южной армией было также предоставлено право награждать орденами вплоть до ордена Св. Владимира 4-й степени. 19 ноября 1918 года приказом № 1576 по ВВД порядок награждения офицеров был установлен через Управление дежурного генерала. В 1919 году  Донская армия несколько раз подвергалась структурной реорганизации и после прибытия в марте 1920 года в Крым была сведена в Донской корпус.

Донская армия несколько раз подвергалась структурной реорганизации и после прибытия в марте 1920 года в Крым была сведена в Донской корпус. Изменившиеся обстоятельства и вхождение Донского корпуса в состав Русской армии повлияли формально на систему награждения офицеров, однако награждения орденскими знаками императорского образца продолжались, несмотря на протестное письмо по этому вопросу генерала Врангеля от 25 июля 1920 года в адрес атамана А.П. Богаевского. После поражения

Изменившиеся обстоятельства и вхождение Донского корпуса в состав Русской армии повлияли формально на систему награждения офицеров, однако награждения орденскими знаками императорского образца продолжались, несмотря на протестное письмо по этому вопросу генерала Врангеля от 25 июля 1920 года в адрес атамана А.П. Богаевского. После поражения  Русской армии генерала Врангеля в ноябре 1920 года чины Донского корпуса были распределены в разных небольших лагерях близ Константинополя, но награждения, в том числе за Крымский период, были продолжены и в лагерях на чужбине, о чем было объявлено приказом по ВВД N° 80 от 7 февраля 1921 года.

Русской армии генерала Врангеля в ноябре 1920 года чины Донского корпуса были распределены в разных небольших лагерях близ Константинополя, но награждения, в том числе за Крымский период, были продолжены и в лагерях на чужбине, о чем было объявлено приказом по ВВД N° 80 от 7 февраля 1921 года. В настоящее время стали известны орденские знаки, изготовленные в 1918—1923 годах ювелиром «СБ» предположительно из фирмы «Бюро «Художники» (г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, 129). Фирма изготавливала, согласно

В настоящее время стали известны орденские знаки, изготовленные в 1918—1923 годах ювелиром «СБ» предположительно из фирмы «Бюро «Художники» (г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, 129). Фирма изготавливала, согласно рекламному объявлению в «Донской волне» в № 27 за 1918 год, ордена, знаки и жетоны.

Сначала орденские знаки изготавливали в Ростове- на-Дону, в дальнейшем — в Болгарии, куда переместилась основная группа эмигрировавших казаков. Ювелир «СБ» изготавливал орденские знаки императорского образца:

Сначала орденские знаки изготавливали в Ростове- на-Дону, в дальнейшем — в Болгарии, куда переместилась основная группа эмигрировавших казаков. Ювелир «СБ» изготавливал орденские знаки императорского образца:1) для кавалеров Первой мировой войны, не получивших или утерявших свои награды в период революции;

2) для кавалеров, награжденных орденами приказами ВВД за период Гражданской войны.

Таким образом, практика изготовления орденских знаков для чинов ВВД следующая:

Таким образом, практика изготовления орденских знаков для чинов ВВД следующая: золотые орденские знаки Св. Георгия с пробирным клеймом Донского пробирного управления, изготовленные ' в период Первой мировой и Гражданской войн в 1915-1918 годах;

«типовые» бронзовые орденские знаки Св. Георгия, Св. Владимира, Св. Анны, Св. Станислава и Св. Николая Чудотворца (генерала Врангеля), изготовленные фирмой «Бюро «Художники» с клеймом «СБ» и без клейма в 1918—1923 годах;

— орденские знаки Белого Орла с мечами и без мечей, изготовленные фирмой М.К. Евгеньева в Берлине в начале 1920-х годов.

Известны следующие орденские знаки:

1. Знак ордена Св. Георгия 4-й степени. Золото, эмаль. На ушке клейма: пробирное Донского пробирного управления («ХИ, голова вправо и 56») и мастерской «БД». Размер — 35x35 мм. Георгиевская лента. Изготовлен в 1915—1918 годах.

2. Знак ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами для нехристи- ан. На оборотной стороне — клеймо ювелира «СБ». Бронза позолоченная, эмаль, размер — 34x34 мм.

3. Знак ордена Св. Станислава 2-й степени с мечами для нехристи- ан с клеймом «СБ». Мечи болгарского образца. Бронза, эмаль. Размер — 45x45 мм. Изготовлен в Болгарии.

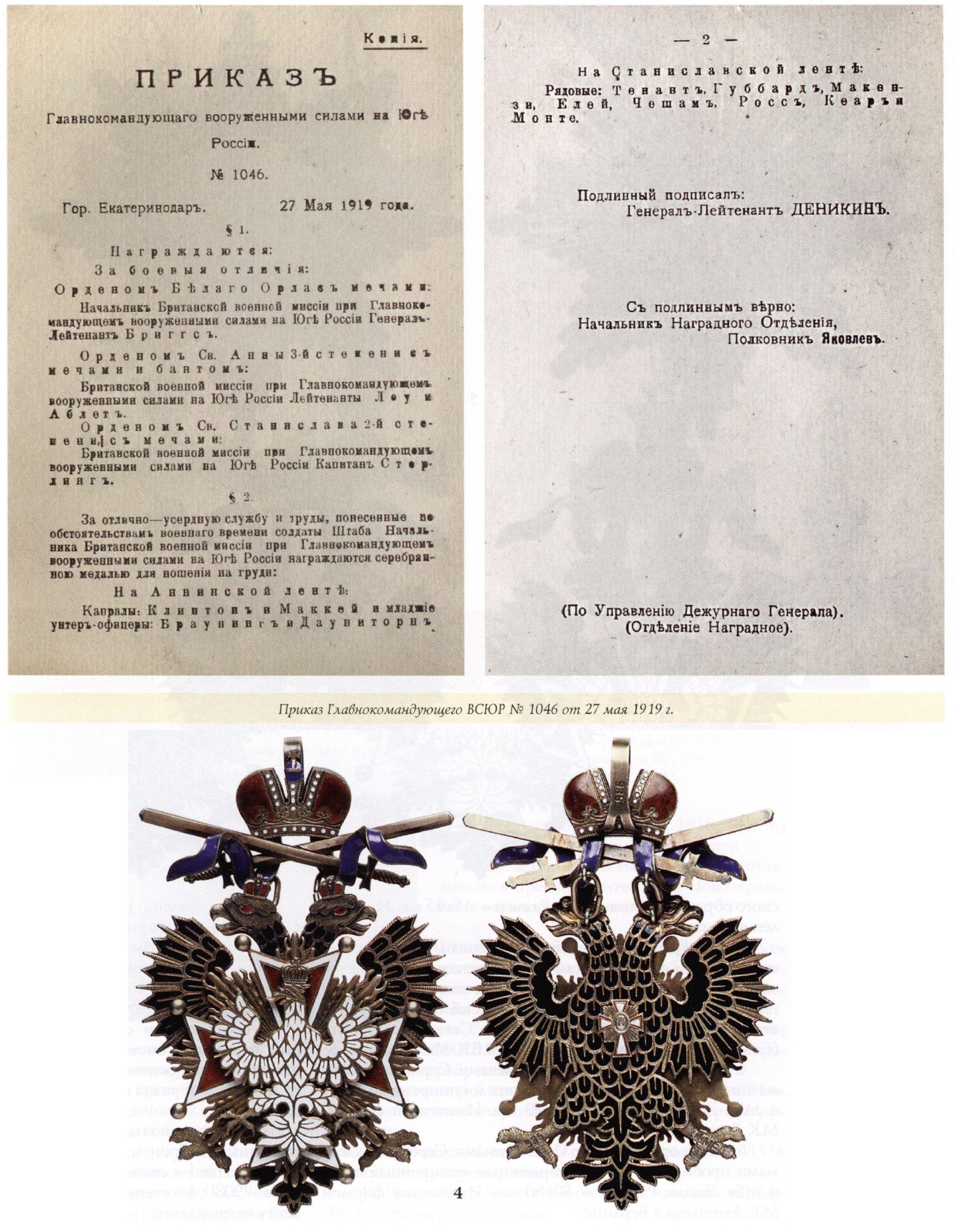

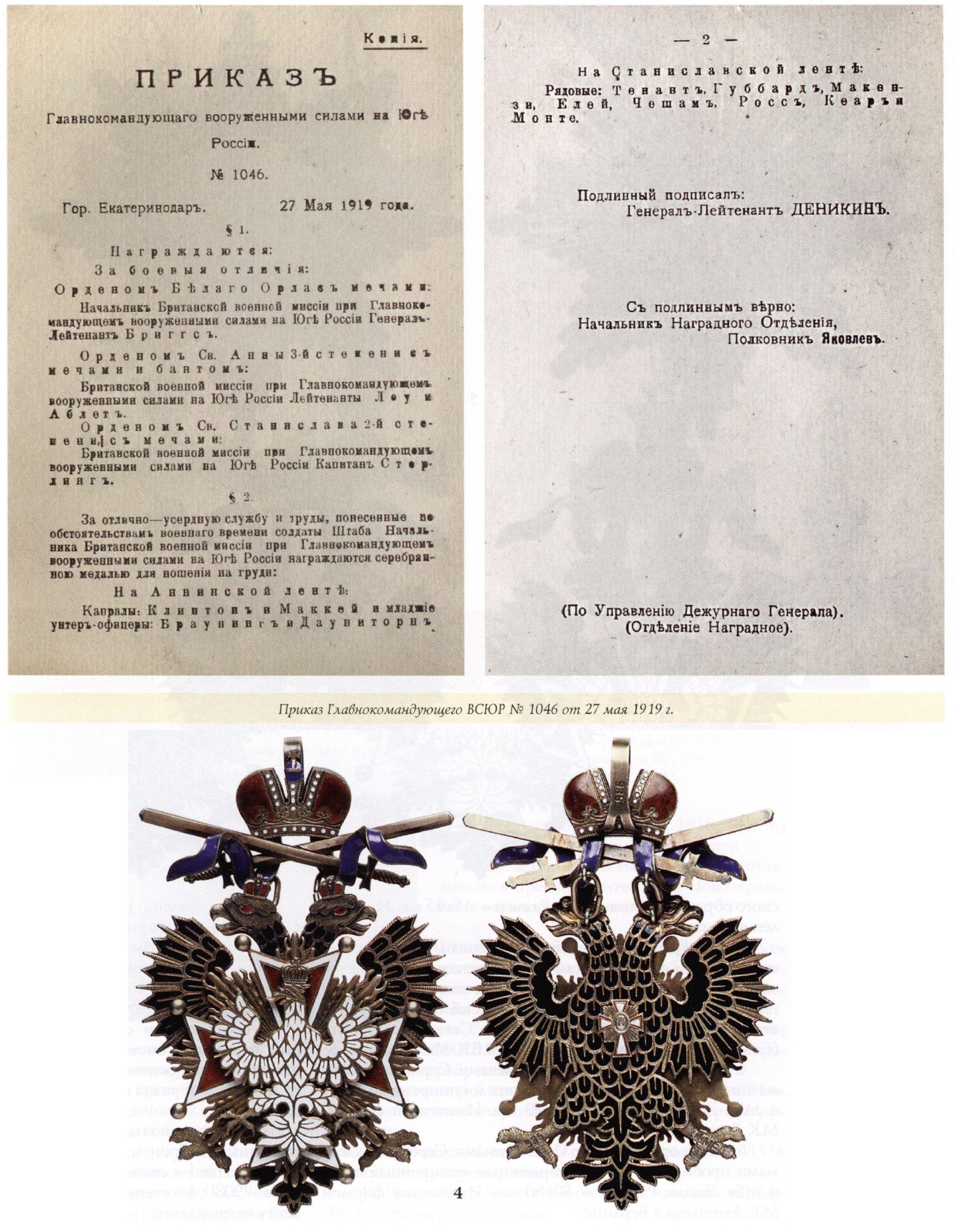

В годы Гражданской войны производились награждения знаками ордена Белого Орла с мечами и без мечей чинов Всевеликого войска Донского, а также офицеров и генералов иностранных военных миссий при Вооруженных силах Юга России (ВСЮР) и Северного фронта (Северная армия генерал-лейтенанта Е.К. Миллера).

4 Знак ордена Белого Орла с мечами. Серебро, с клеймами: пробирным «935» и фирменным «уширенный крест и МЕ». Эмаль. Размер — 91x60 мм. Изготовлен фирмой М.К. Евгеньева в Берлине.

5 Звезда ордена Белого Орла с мечами. Серебро, с клеймами: пробирным «935» и фирменным «уширенный крест и МЕ». Эмаль. Размер — 80x80 мм. Изготовлен фирмой М.К. Евгеньева в Берлине.

6 Знак ордена Белого Орла (без мечей). Серебро, с клеймами: пробирным «935» и фирменным «уширенный крест и МЕ». Эмаль. Размер — 91x60 мм. Изготовлен фирмой М.К. Евгеньева в Берлине.

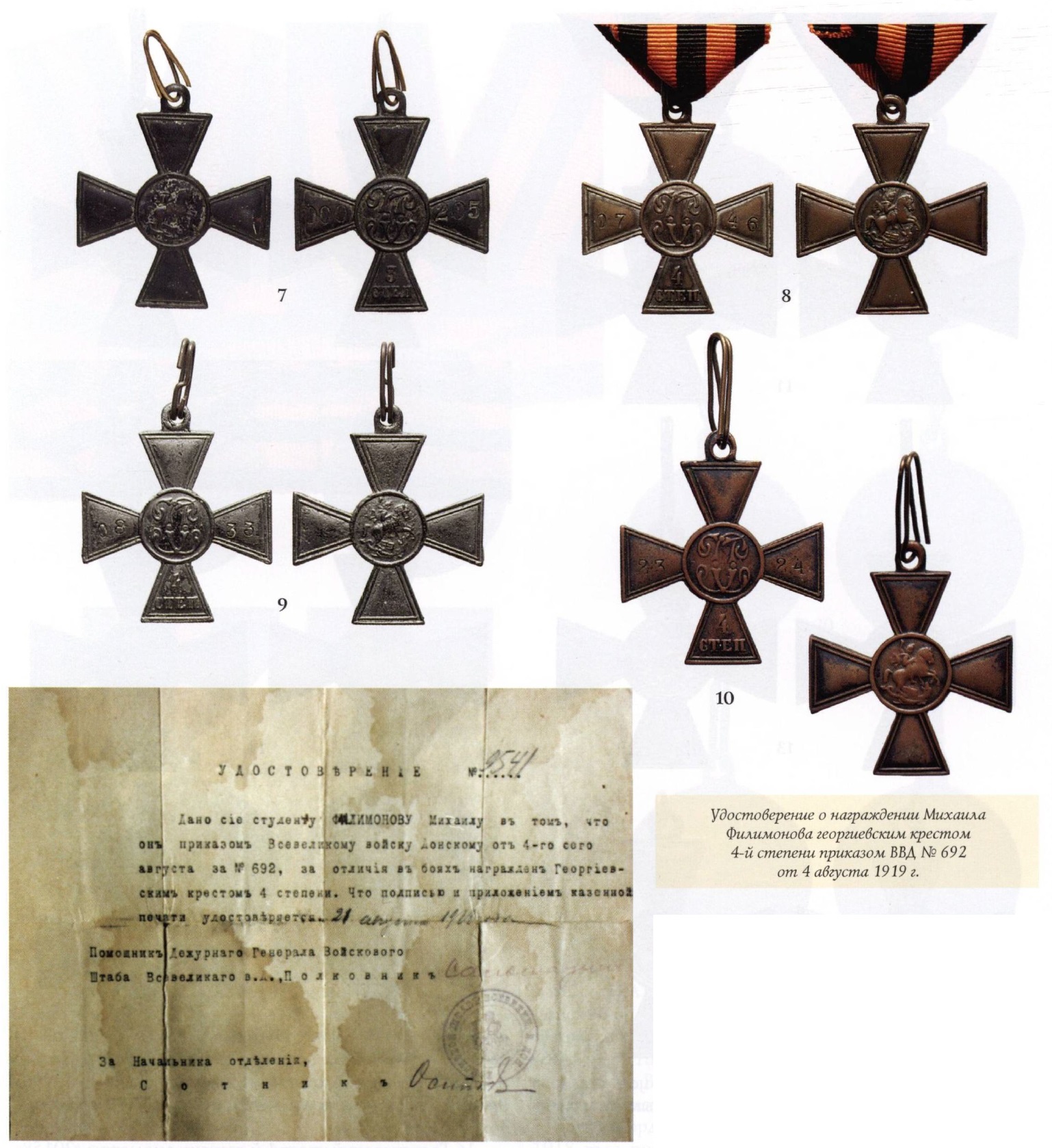

Георгиевские кресты и медали

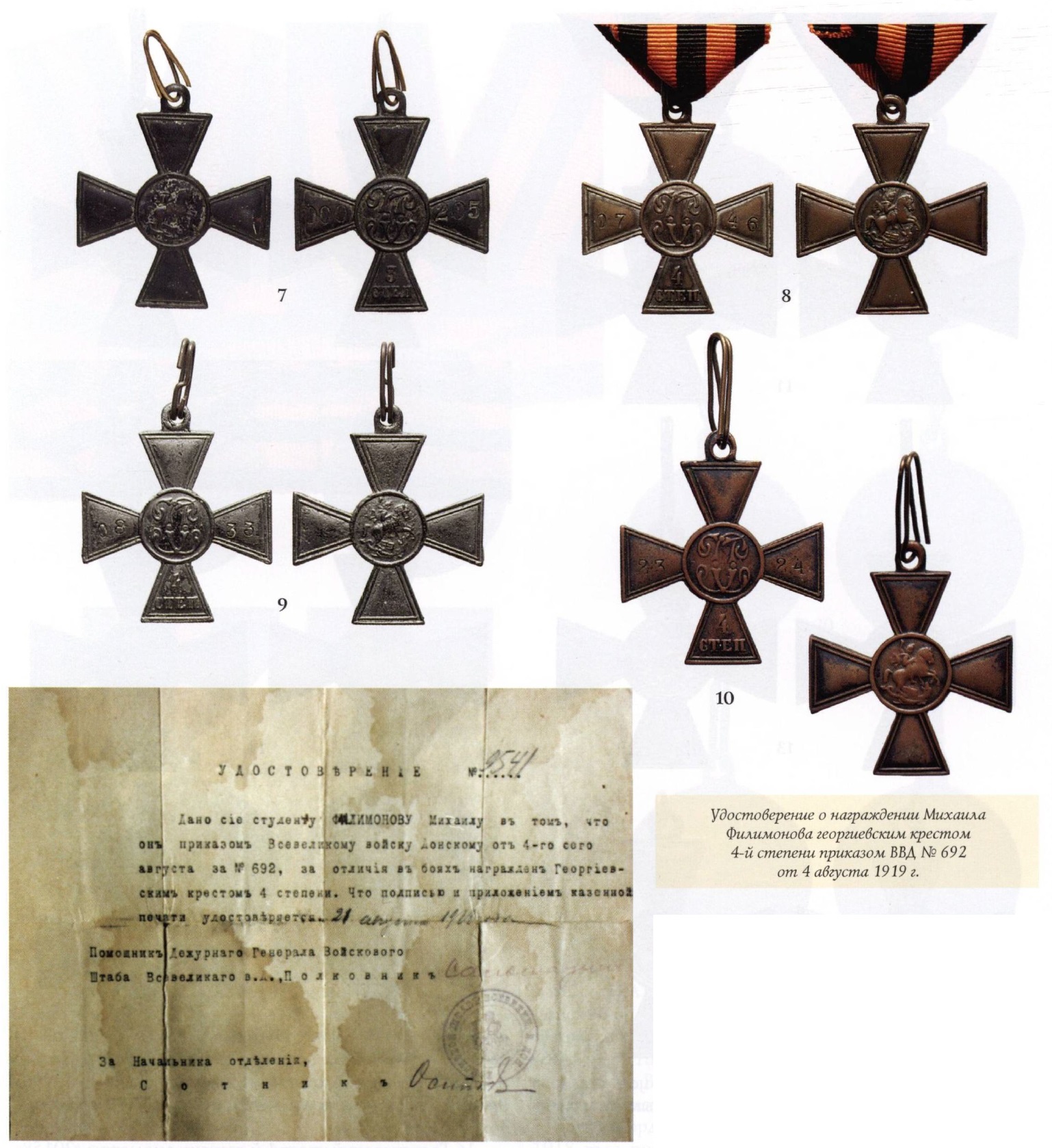

В соответствии с восстановленной дореволюционной наградной системой Российской армии, казаков награждали георгиевскими крестами и медалями особого Донского образца с новой нумерацией, что подтверждается:

1) наличием в коллекциях георгиевских крестов, изготовленных из бронзы. Наибольшая нумерация из известных крестов: 1-я степень — 12; 2-я степень — 470; 3-я степень — 9080; 4-я степень — 20 158, что показывает системность награждения;

2) наличием в коллекции георгиевских медалей, изготовленных из бронзы. Наибольшая нумерация из известных медалей: 3-я степень — 803; 4-я степень — 7063;

3) удостоверением № 9541, выданным 21 августа 1918 i года войсковым штабом Всевеликого войска Донского студенту М. Филимонову;

4) британский офицер X. Уильямсон в своих воспоми- наниях описал награждение генерал-майором Г.П. Яновым, окружным атаманом Черкасского округа, в праздник Рождества (25 декабря/7 января 1918/1919 г.) георгиевскими крестами трех казаков.

Георгиевские кресты и медали изготавливались предположительно в Новочеркасске в военно-ремесленной школе.

I тип георгиевских крестов с размером центрального медальона 13,5 мм и номером степени, выбитым выпуклым пуансоном.

I тип георгиевских крестов с размером центрального медальона 13,5 мм и номером степени, выбитым выпуклым пуансоном.7. Георгиевский крест 3-й степени

с номером «000205». Темная бронза с частично сохранившимся серебрением, размер — 36x36 мм.

1. Георгиевский крест 4-й степени с номером «0746». Бронза с частично сохранившимся серебрением, размер — 36x36 мм.

2. Георгиевский крест 4-й степени с номером «0833». Бронза с покрытием, размер — 36 х 36 мм.

3. Георгиевский крест 4-й степени с номером «2324». Бронза, размер — 36x36 мм.

II тип георгиевских крестов с размером центрального медальона 15 мм и номером степени, выбитым заглубленным пуансоном.

11. Георгиевский крест 2-й степени с номером «09». Бронза, размер — 36x36 мм.

12. Георгиевский крест 3-й степени с номером «1126». Бронза с частично сохранившейся позолотой, размер — 36x36 мм.

13. Георгиевский крест 3-й степени с номером «1236». Светлая бронза, размер — 36x36 мм.

14. Георгиевский крест 3-й степени с номером «9080». Бронза, размер — 36x36 мм.

15. Георгиевский крест 4-й степени с номером «19996». Бронза с частично сохранившимся серебрением, размер — 36x36 мм.

16. Георгиевский крест 4-й степени с номером «20158». Бронза, размер — 36x36 мм.

I тип георгиевских медалей со словом «СТЕП», выбитым заглубленным пуансоном.

17. Георгиевская медаль 3-й степени с № 803. Бронза, диаметр — 29 мм.

18. Георгиевская медаль 4-й степени с № 562. Бронза, диаметр — 29 мм.

19. Георгиевская медаль 4-й степени с № 721. Бронза, диаметр — 29 мм.

20. Георгиевская медаль 4-й степени с № 2765. Бронза с частично сохранившимся серебрением, диаметр — 29 мм.

II тип георгиевских медалей со словом «СТЕП», выбитым выпуклым пуансоном.

II тип георгиевских медалей со словом «СТЕП», выбитым выпуклым пуансоном.21. Георгиевская медаль 4-й степени с № 7043. Бронза с частично сохранившимся серебрением, диаметр — 29 мм

Донской орден Светлого Воскресения

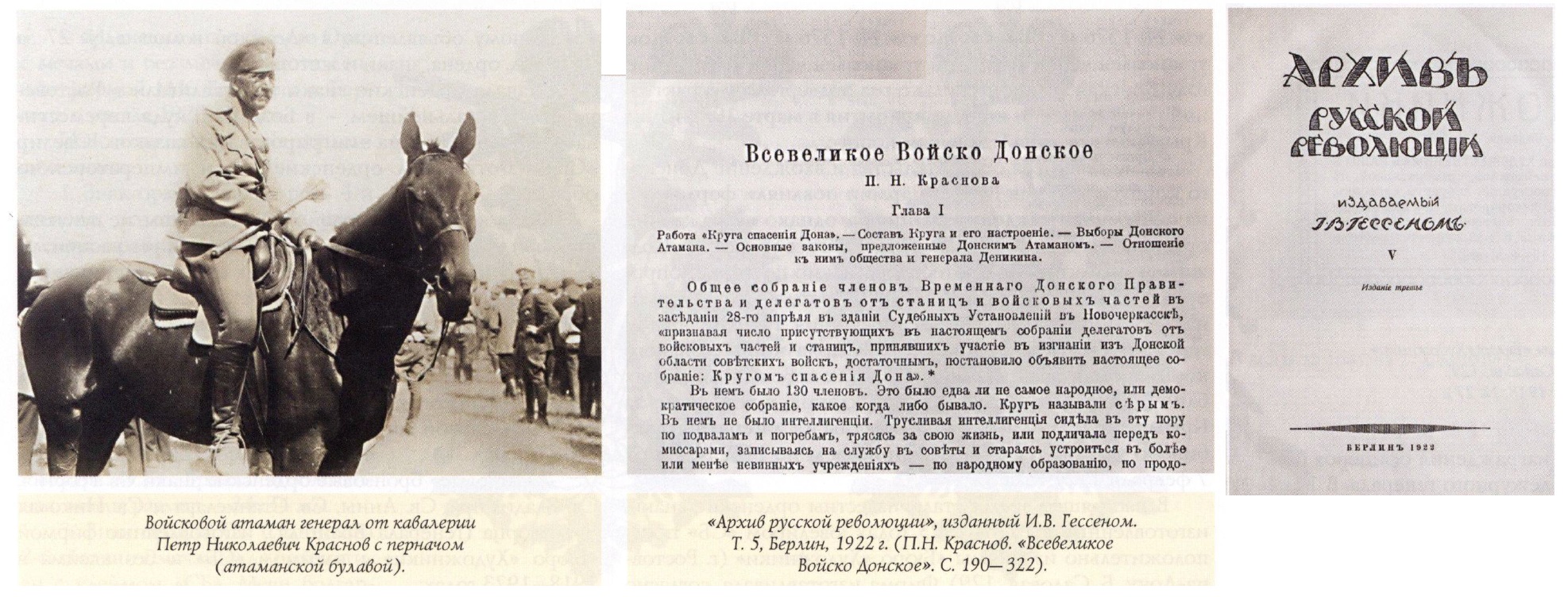

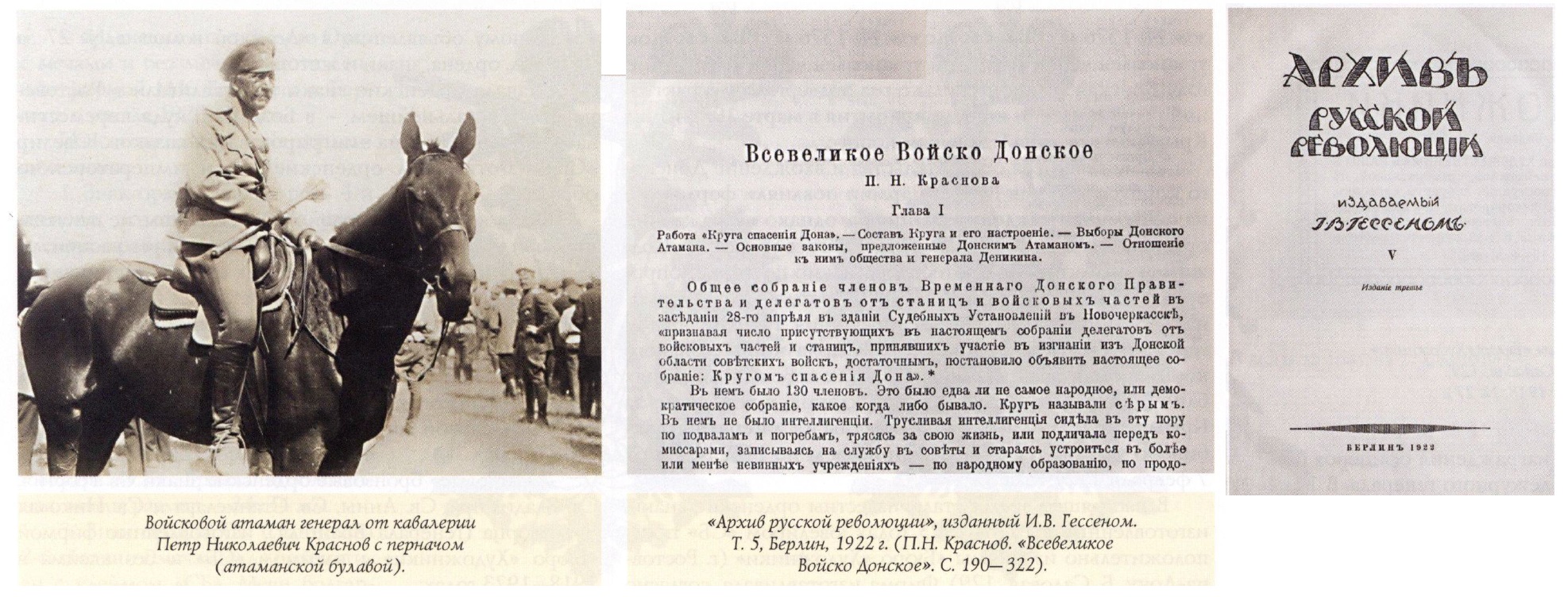

(Войсковой атаман генерал от кавалерии Петр Николаевич Краснов)

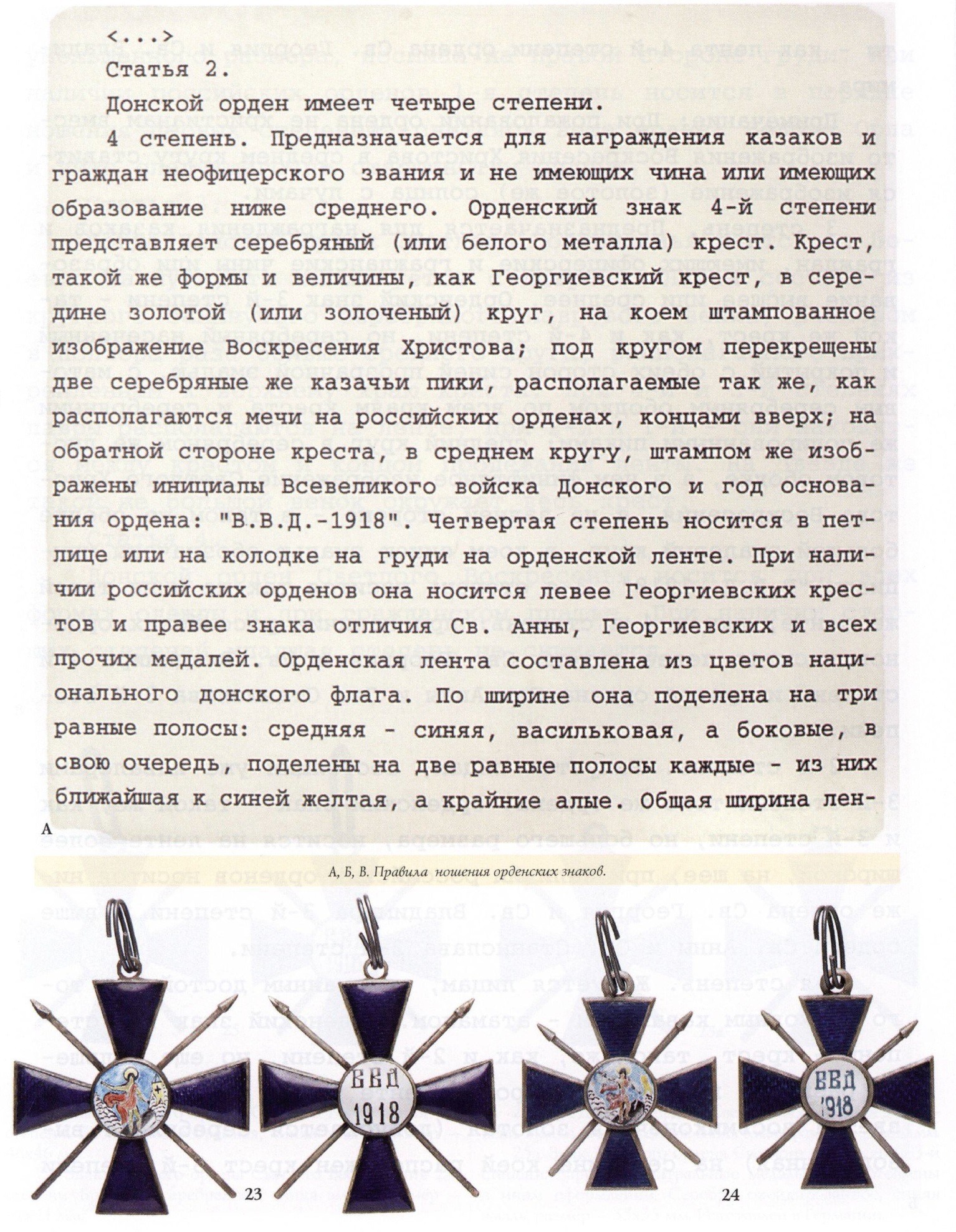

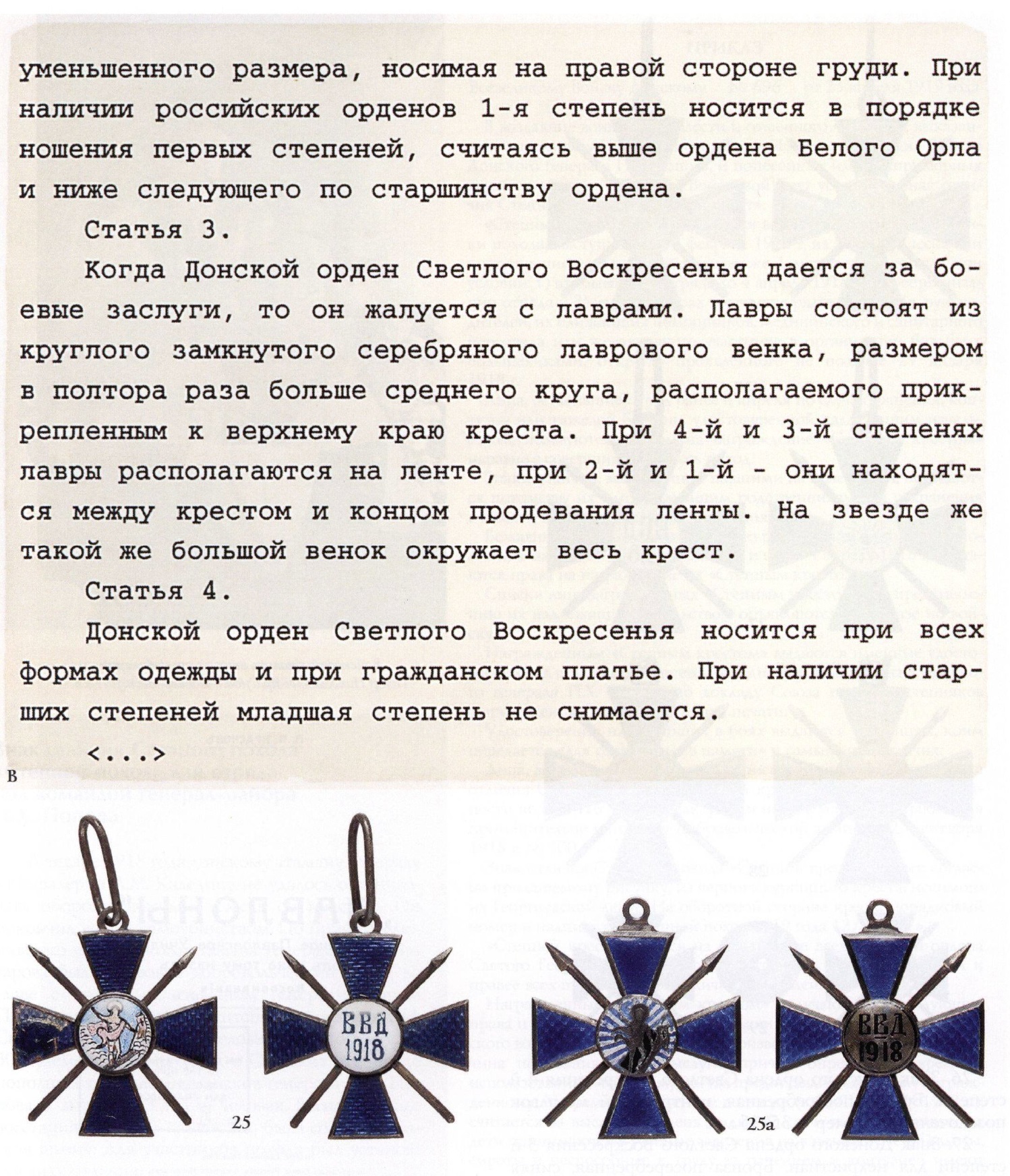

После закрытия Круга Спасения Дона 4 (17) мая 1918 года, избравшего Войсковое правительство и атамана, полковник Н.А. Маныкин-Невструев предложил учредить Донской орден Светлого Воскресения в четырех степенях за гражданские и боевые заслуги. Проект датирован 11 (24) мая 1918 года. Орден символизировал воскресение и воссоздание Всевеликого войска Донского и светлое пробуждение казачьего духа.

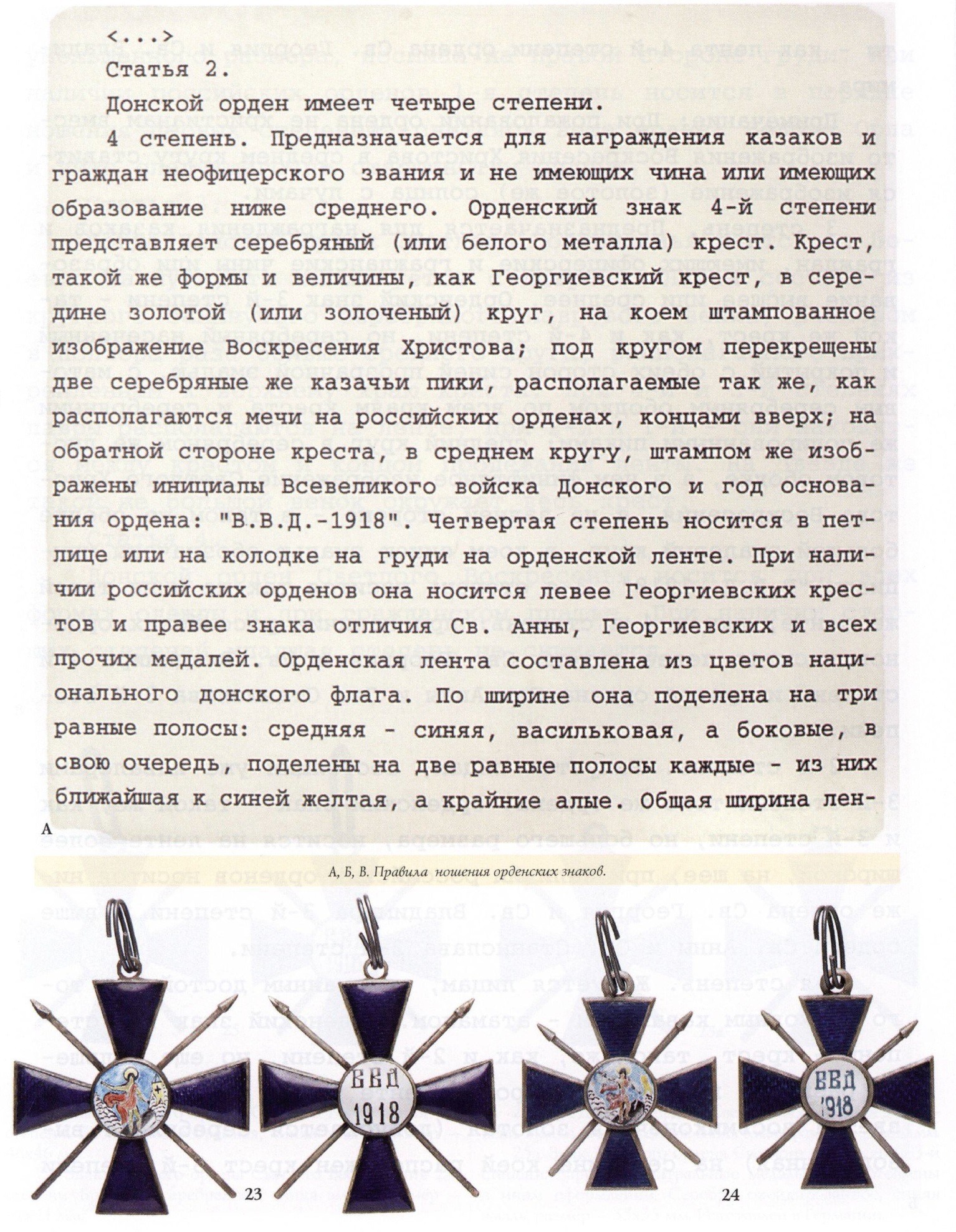

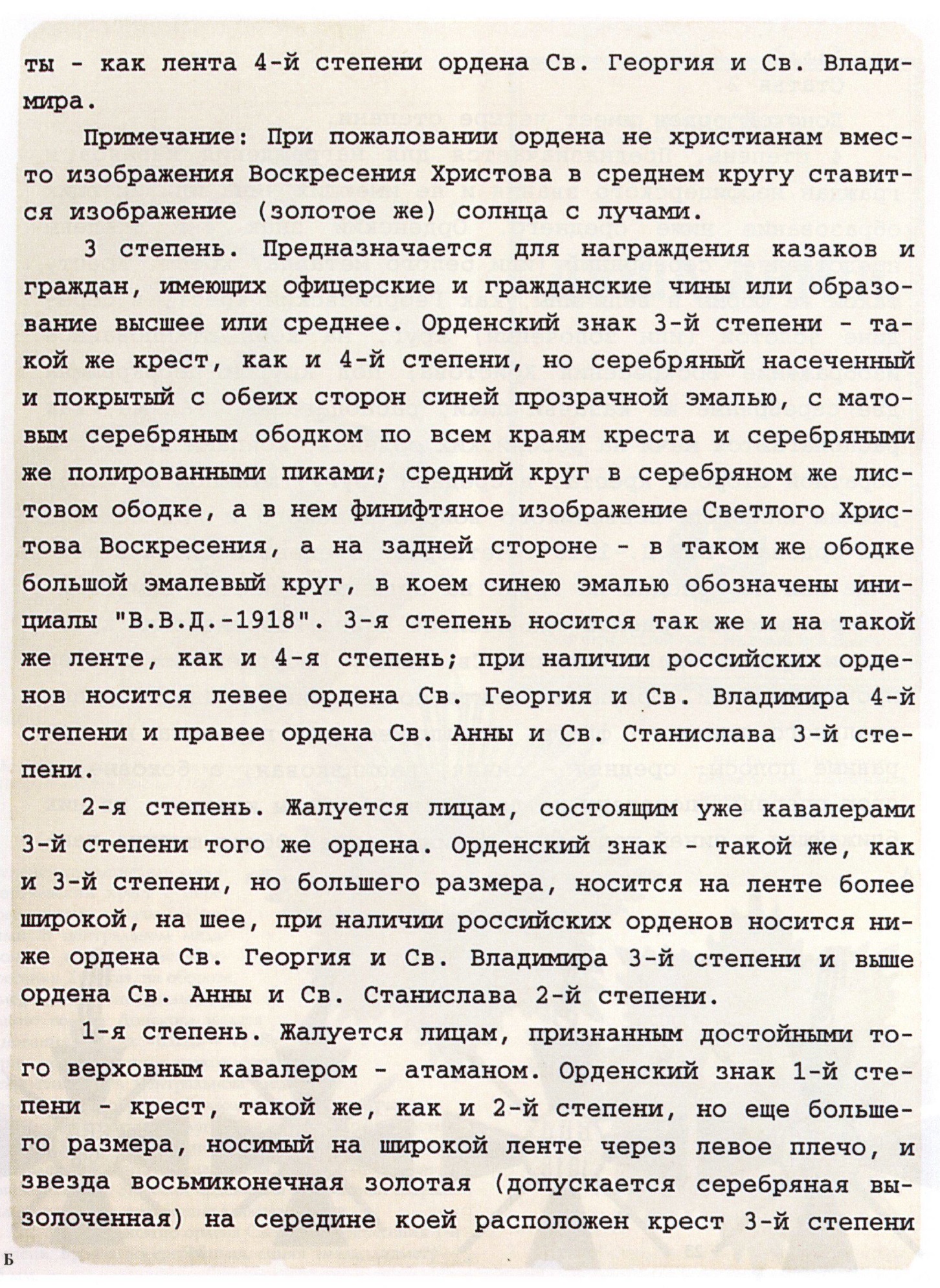

После закрытия Круга Спасения Дона 4 (17) мая 1918 года, избравшего Войсковое правительство и атамана, полковник Н.А. Маныкин-Невструев предложил учредить Донской орден Светлого Воскресения в четырех степенях за гражданские и боевые заслуги. Проект датирован 11 (24) мая 1918 года. Орден символизировал воскресение и воссоздание Всевеликого войска Донского и светлое пробуждение казачьего духа. Знаки ордена были изготовлены во второй половине 1918 года при донском атамане генерале от кавалерии П.Н. Краснове. Однако, в связи с обостренными отношениями между Всевеликим войском Донским и Добровольческой армией по военным и политическим вопросам, орден как государственная награда «Независимого» ВВД не мог быть официально открыто утвержден. 2 февраля 1919 года П.Н. Краснов после заседания Круга Спасения Дона ушел в отставку с должности атамана. Известны орденские знаки, изготовленные в 1918 году в Новочеркасске, в мастерской «УС». Орденские знаки 1—4-й степеней представляли собой георгиевский крест с перекрещенными казачьими пиками. В центральном медальоне — изображение «Воскресения Христа», на обороте, в медальоне, — инициалы Всевеликого войска Донского и дата основания ордена: «В.В.Д. — 1918».

Знаки ордена были изготовлены во второй половине 1918 года при донском атамане генерале от кавалерии П.Н. Краснове. Однако, в связи с обостренными отношениями между Всевеликим войском Донским и Добровольческой армией по военным и политическим вопросам, орден как государственная награда «Независимого» ВВД не мог быть официально открыто утвержден. 2 февраля 1919 года П.Н. Краснов после заседания Круга Спасения Дона ушел в отставку с должности атамана. Известны орденские знаки, изготовленные в 1918 году в Новочеркасске, в мастерской «УС». Орденские знаки 1—4-й степеней представляли собой георгиевский крест с перекрещенными казачьими пиками. В центральном медальоне — изображение «Воскресения Христа», на обороте, в медальоне, — инициалы Всевеликого войска Донского и дата основания ордена: «В.В.Д. — 1918». При пожаловании знаков ордена нехристианам в центральном медальоне помещалось изображение «золотого солнца с лучами». Знаки за боевые заслуги жалуются с лаврами, состоящими из круглого замкнутого серебряного лаврового венка. Орденская лента составлена из цветов национального донского флага. Знаками ордена для нехристиан награждались калмыки, входившие в состав войска.

При пожаловании знаков ордена нехристианам в центральном медальоне помещалось изображение «золотого солнца с лучами». Знаки за боевые заслуги жалуются с лаврами, состоящими из круглого замкнутого серебряного лаврового венка. Орденская лента составлена из цветов национального донского флага. Знаками ордена для нехристиан награждались калмыки, входившие в состав войска.1. Звезда Донского ордена Светлого Воскресения 1-й степени. Бронза посеребренная, синяя эмаль, диаметр — 75 мм.

Знак Донского ордена Светлого Воскресения 1-й

Знак Донского ордена Светлого Воскресения 1-й

1. степени. Бронза посеребренная, синяя эмаль, размер —46x46 мм.

Знак Донского ордена Светлого Воскресения 2-й степени. Бронза посеребренная, синяя эмаль, размер — 41x41 мм.

25. Знак Донского ордена Светлого Воскресения 3-й степени. Бронза посеребренная, синяя эмаль, размер — 35x35 мм.

25а. Знак Донского ордена Светлого воскресения 3-й степени. Вариант. Центральные медальоны изготовлены

в ином оформлении. Серебро оксидированное, синяя эмаль, размер — 35x35 мм. Изготовлен в Германии.

26. Знак Донского ордена Светлого Воскресения 4-й степени. Бронза посеребренная, центральный медальон позолоченный, размер — 35x35 мм.

26. Знак Донского ордена Светлого Воскресения 4-й степени. Бронза посеребренная, центральный медальон позолоченный, размер — 35x35 мм.27. Знак Донского ордена Светлого Воскресения 3-й степени для нехристиан. Бронза посеребренная, синяя эмаль, размер — 35x35 мм.

28. Знак Донского ордена Светлого Воскресения 4-й степени для нехристиан. Бронза посеребренная, центральный медальон позолоченный, размер — 35x35 мм.

29. Уменьшенный знак Донского ордена Светлого Воскресения. Серебро с клеймом «УС», синяя эмаль, размер — 22x22 мм.

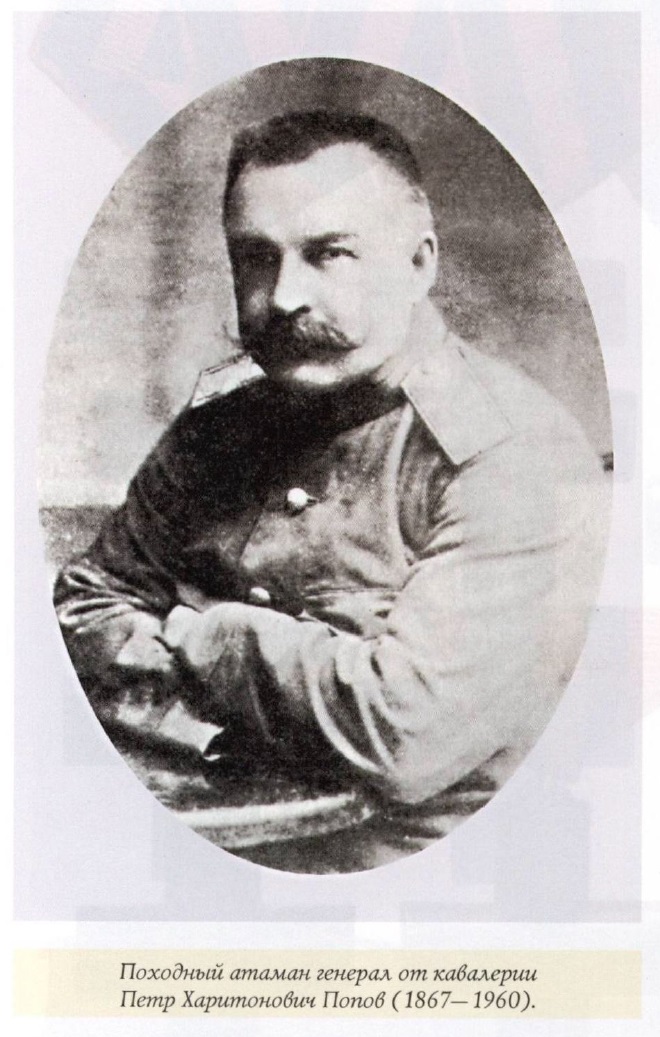

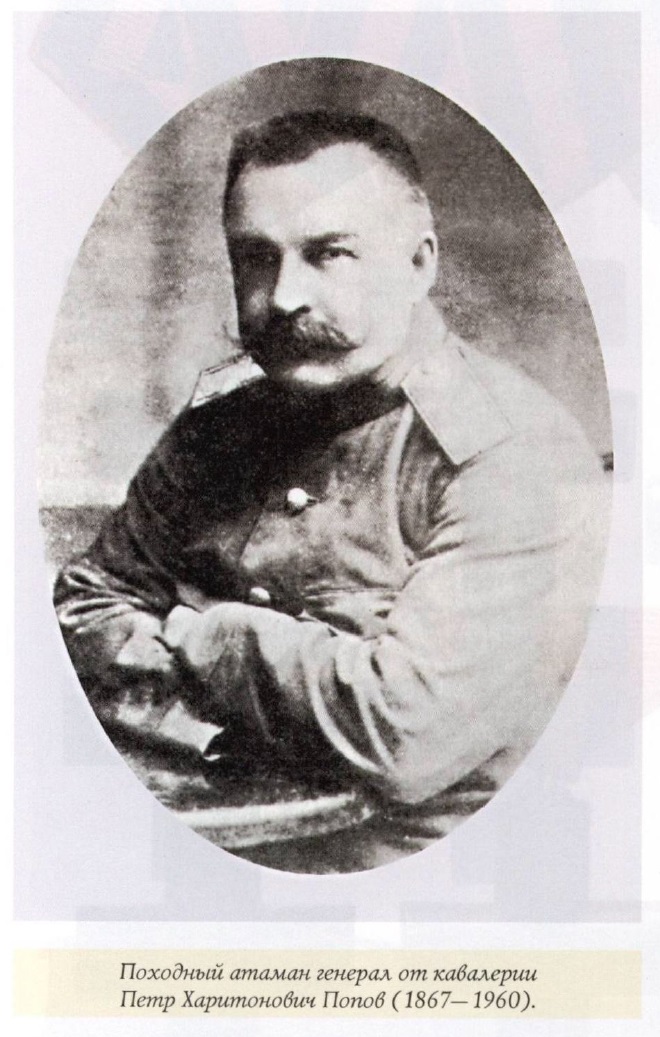

Знак отличия Степного похода «Степной поход» для отряда под командой генерал-майора П.Х. Попова

Знак отличия Степного похода «Степной поход» для отряда под командой генерал-майора П.Х. ПоповаВ январе 1918 года донскому атаману генералу от кавалерии АЛ4. Каледину не удалось организовать оборону казачьих земель от красных. Он покончил жизнь самоубийством. По приказу сменившего его донского атамана генерала А.М. Назарова был образован добровольческий отряд во главе с походным атаманом генерал-майором П.Х. Поповым (начальник штаба — полковник В.И. Сидорин) в составе 1727 человек, при 5 орудиях и 30 пулеметах. Отряд ушел в Сальские степи, где пополнился отрядом калмыков генерала И.Д. Попова и вырос до 3 тысяч человек. Весной, в ходе восстания донского казачества, была создана Донская армия. Для участников похода был установлен знак отличия.

Крест № 1 был поднесен генералу П.Х. Попову на торжественном собрании, посвященном первой годовщине окончания похода, председателем Войскового Круга В.А. Харламовым.

Затем право на вручение было передано Союзу партизан-степняков под председательством полковника С.С. Карамышева.

ПРИКАЗ

Всевеликому Войску Донскому №696 от 23 апреля 1919 года

В воздаяние воинской доблести и отменного мужества, выказанного участниками «Степного похода» Походного атамана Войска Донского генерала П.Х. Попова, и понесенных ими беспримерных трудов и лишений Большой Войсковой Круг установил Знак отличия Степного похода «Степной крест».

«Степным крестом» награждаются все действительные участники похода, выступившие 12 февраля 1918 г. из Новочеркасска или поступившие в ряды отряда не позже 1 марта того же года при условии: 1) пребывания в отряде до 4 апреля 1918 г., до реорганизации отряда и 2) участия в боях в качестве рядовых бойцов, руководителей, их ближайших помощников, медицинского и санитарного персонала или же активного участника в организации борьбы с большевиками, открыто проявленного не позднее 29 января 1918 г.

Лица, оставившие отряд ранее 4 апреля по случаю ранения, контузии или тяжелой болезни, удостоверенной надлежащим начальством, пользуются правом на награждение «Степным крестом» наравне с совершившими весь поход.

Знаки отличия, заслуженные павшими на поле брани, передаются потомству их или ближайшим родственникам для сохранения в памяти героев, но без права ношения.

Бежавшие из отряда и ушедшие без разрешения штаба Походного атамана, как во время похода, так и после 4 апреля 1918 г., лишаются права на награждение их «Степным крестом».

Списки лиц, награжденных «Степным крестом», по представлению их надлежащим начальством объявляются в приказе по войску.

Награжденным «Степным крестом» выдаются именные удостоверения за подписью бывшего Походного атамана Войска Донского генерала ПХ Попова по докладу Союза партизан-степняков с приложением соответствующей печати.

Удостоверения на погибших в боях выдаются тем лицам, коим передается «для сохранения в памяти» и самый знак отличия.

Лица, виновные в самовольном присвоении или ношении Знака отличия Степного похода «Степной крест», подлежат ответственности по ст. 1416 Улож. о нак. угол и испр. с усилением наказания применительно к приказу Добровольческой армии от 25 сентября 1918 г. № 500.

Знак отличия Степного похода «Степной крест» состоит, согласно прилагаемому рисунку, из черного курганного креста, носимого на Георгиевской ленте. На оборотной стороне креста порядковый номер и надпись «За Степной поход 1919 года 12/П—5/V».

«Степной крест» носится на груди левее всех степеней ордена Святого Георгия, Георгиевского креста и Георгиевской медали и правее всех прочих знаков отличия и медалей.

Награжденные «Степным крестом» получают нижеследующие права и преимущества: 1) все не казаки зачисляются в казаки Донского войска; 2) имеют право на производство в следующий чин (до чина полковника) без выслуги, причем определение времени использования сего преимущества предоставляется самому награжденному; 3) время, проведенное в походе (с 12/П по 5/V 1918 г.), считается за выслугу лет день за два; 4) сами награжденные и их дети принимаются в учебные заведения на казенный счет; 5) вдовы, сироты и неспособные к труду за ранением и контузией имеют право на пенсию; 6) прочие права и преимущества, предоставляемые награжденным орденом Святого Георгия.

Составление списков награжденных, заготовление, ведение учета и рассылок «Степных крестов» возлагается исключительно на Союз партизан-степняков отряда Походного атамана генерал-майора Попова.

Донской атаман генерал-лейтенант Богаевский

В газете «Донские ведомости» за 4/17 июня 1919 года в разделе «Хроника» сообщалось о выдаче «Степных крестов»:

«В канцелярии Союза партизан-степняков (Московская ул, д № 12) выдаются участникам Степного похода знаки отличия — серебряный вороненый крест на Георгиевской ленте. На оборотной стороне креста надпись: «За Степной Поход с 12/П — 5/V 1918 г.». Для получения креста необходимо предъявить удостоверение о пребывании в рядах партизан-степняков в течение вышеуказанного срока. Цена знака — 50 рублей».

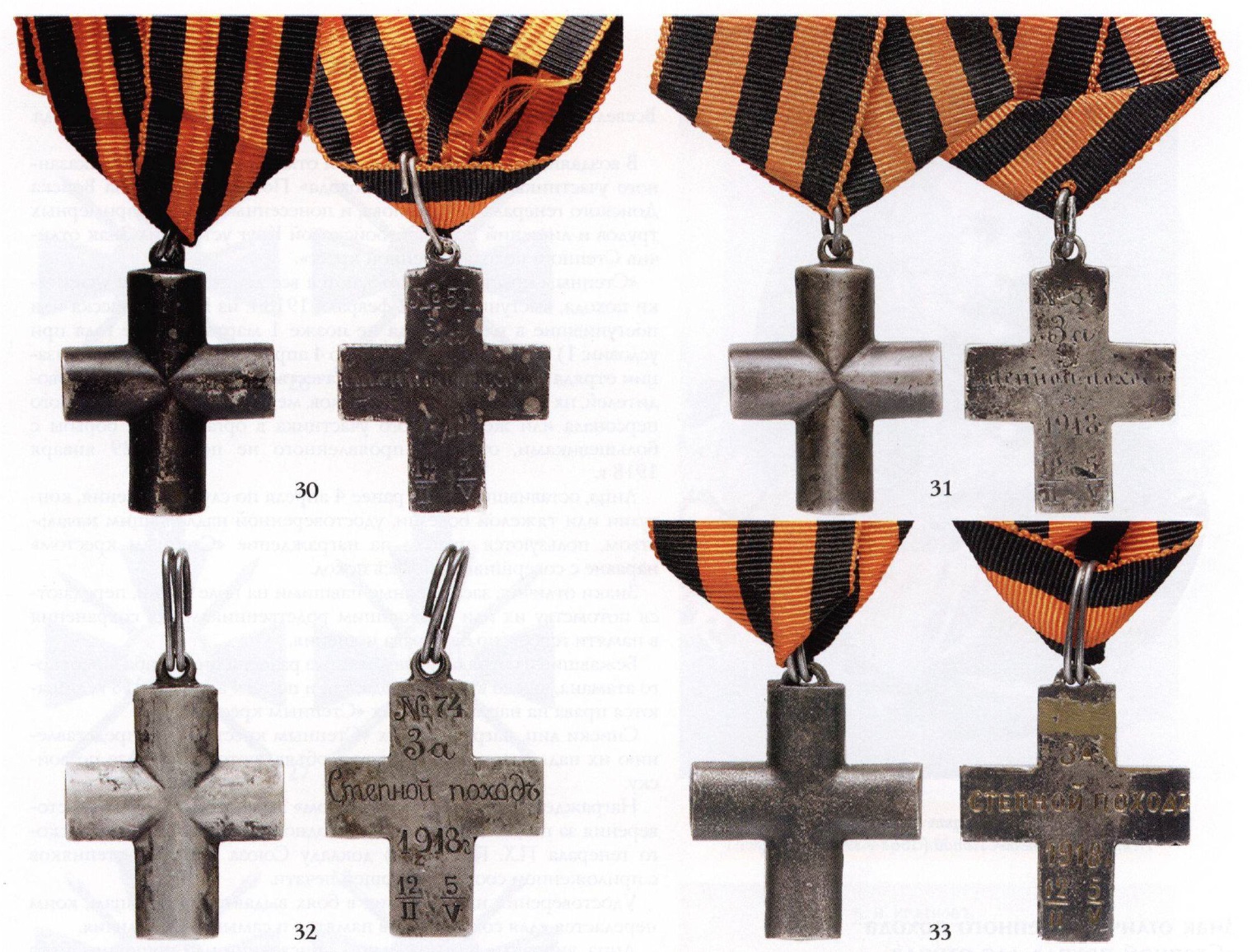

Первая партия крестов — 100 экземпляров — была изготовлена в Новочеркасске к началу мая в 1919 года, годовщине окончания похода, и отличается от последующих партий крестов размерами и дизайном.

Всего в списке участников похода, подготовленном генерал-майором ЭФ. Семилетовым в 1918—1919 годах, 1570 фамилий. Список же участников похода с номерами выданных крестов сохранился частично и насчитывает 639 человек.

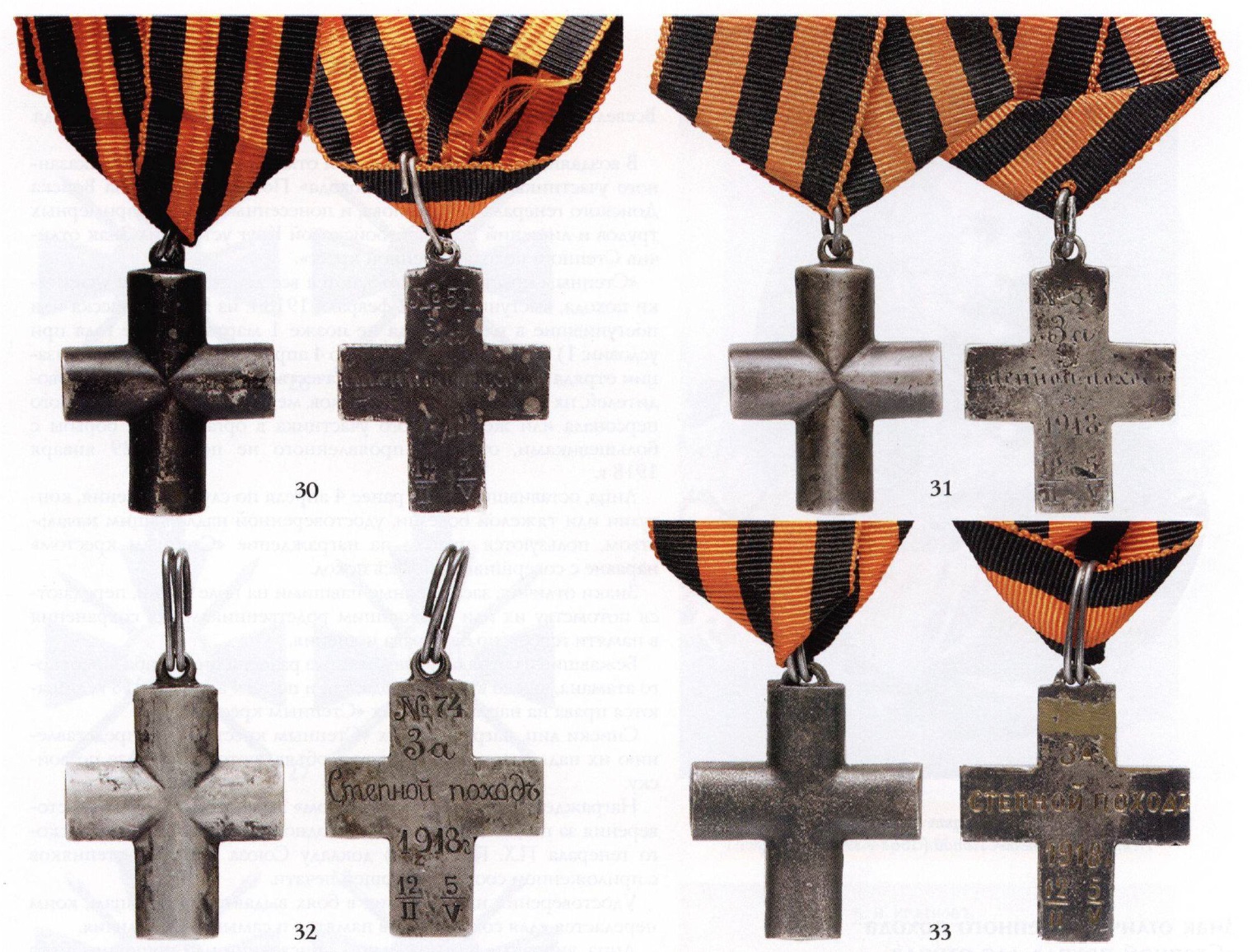

I тип крестов новочеркасского изготовления

(с чеканным ушком)

30 Знак отличия Степного похода № 51. Принадлежал казаку-калмыку С.Б. Тепшинову. Серебро вороненое, размер — 36,5x28 мм.

31. Знак отличия Степного похода № 59. Принадлежал хорунжему М.Ф. Фролову. Серебро вороненое, размер — 36,5x27,5 мм. (М.Ф. Фролов, участник Степного и Бредов- ского походов. Издатель и редактор казачьих газет и журналов. Умер в 1930 г. в Чехословакии.)

32. Знак отличия Степного похода № 74. Принадлежал есаулу Е.А. Кузнецову. Серебро вороненое, размер — 38x29,5 мм.

II

тип крестов новочеркасского изготовления (с чеканным ушком)

33. Знак отличия Степного похода, номер стерт. Бронза посеребренная, вороненая, размер — 37x30,5 мм.

34. Знак отличия Степного похода № 191. Принадлежал капитану С.С. Карамышеву. Серебро вороненое, размер — 39x32 мм.

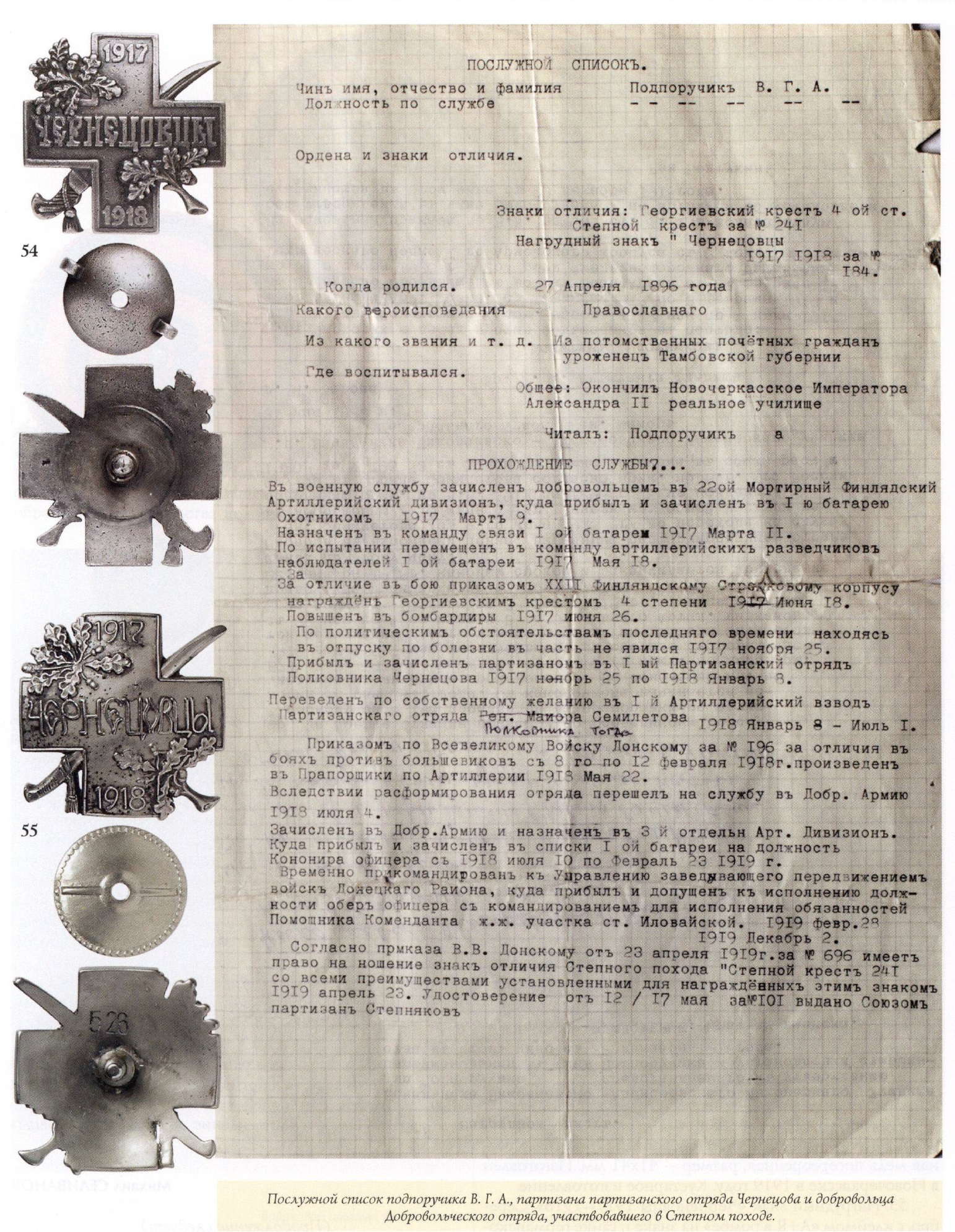

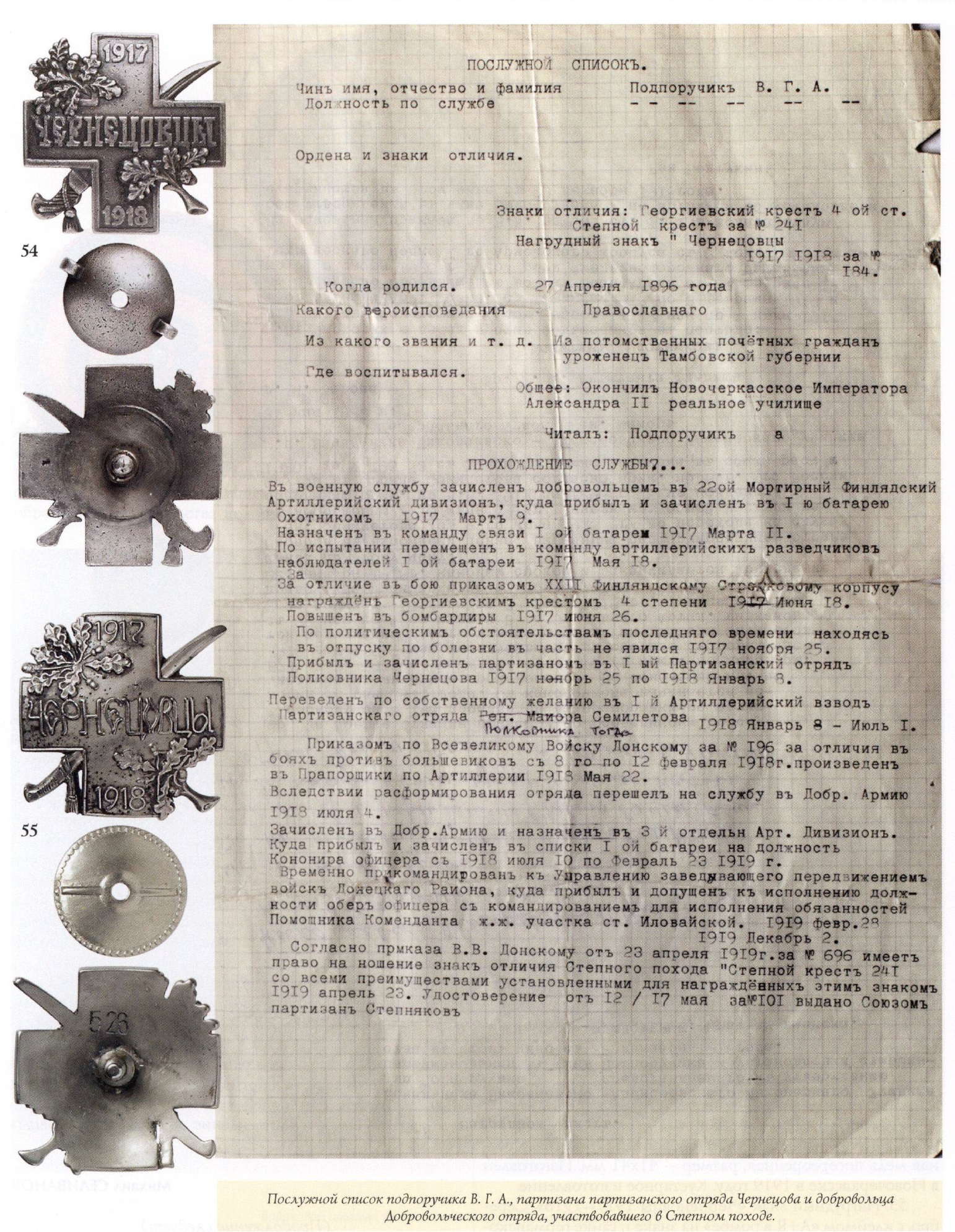

35. Знак отличия Степного похода № 241. Принадлежал подпоручику В.Г.А. Серебро вороненое, размер — 39x32 мм.

36. Уменьшенный знак отличия Степного похода № 241. Серебро вороненое, размер — 17,5x11,5 мм.

В послужном списке подпоручика В.Г.А. указано награждение знаком Степного похода «Степной крест» № 241 и право ношения знака, установленное удостовере-

нием от 12/17 мая 1919 года за № 101, выданным Союзом партизан-степняков.

37. Знак отличия Степного похода № 711. Принадлежал хорунжему К.И. Нефедову. Серебро вороненое, размер — 40x32,5 мм.

III

тип крестов новочеркасского изготовления (с паяным ушком)

38. Знак отличия Степного похода № 147. Железо, размер — 38x31 мм. Колодка, обтянутая георгиевской лентой.

39. Знак отличия Степного похода № 212. Принадлежал хорунжему Б.И. Потоцкому. Серебро вороненое, размер — 39,5x32 мм.

40. Знак отличия Степного похода № 207. Принадлежал хорунжему П.В. Акимову. Серебро вороненое, размер — 40x31 мм.

Новочеркасские кресты по изготовлению делятся на разновидности: большая часть с ушками, чеканенными вместе с крестами; несколько вариантов использования разных шрифтов; разные размеры крестов, а также изго-

товление крестов в бронзе с последующей ювелирной обработкой.

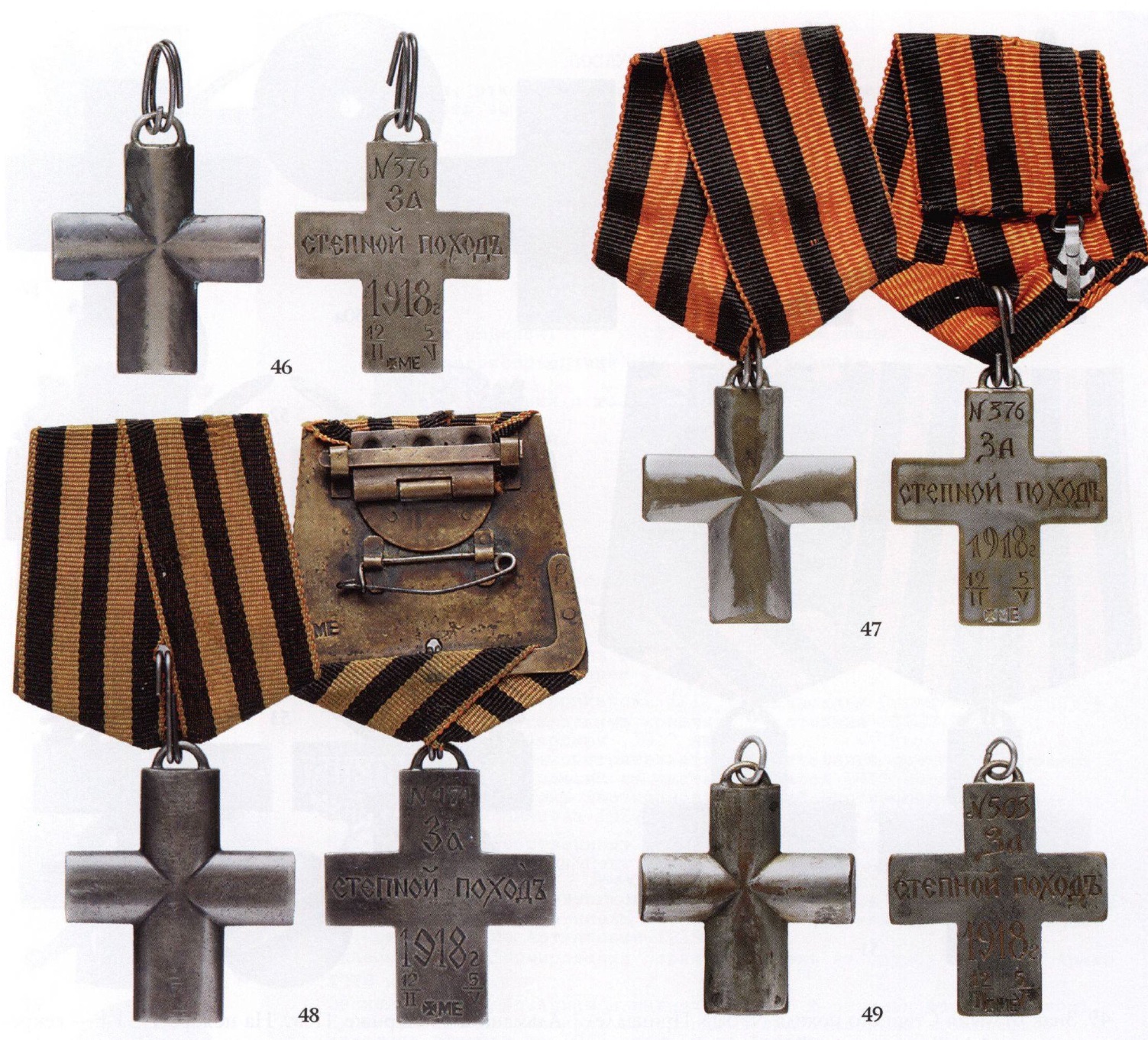

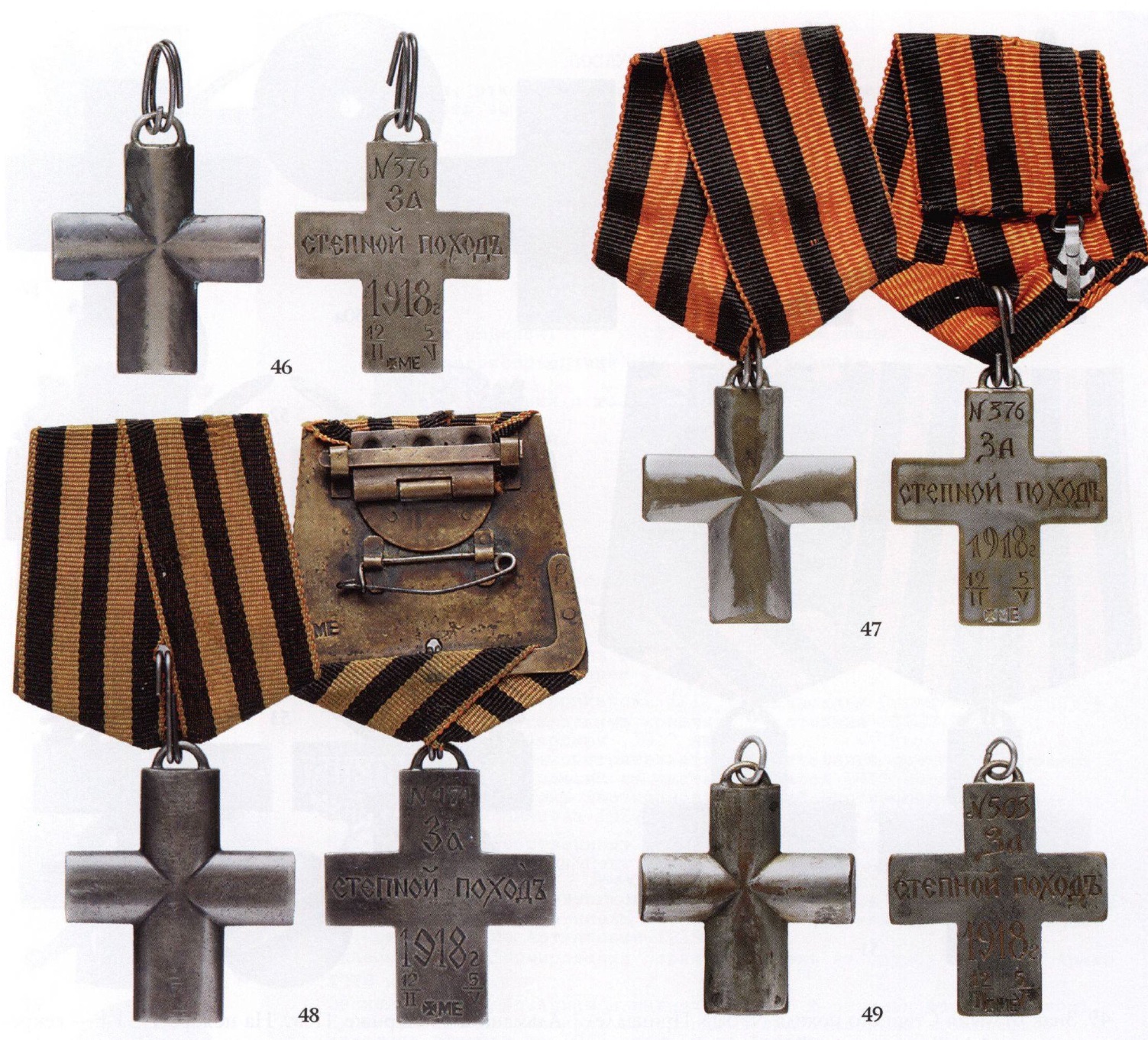

В дальнейшем в 1920—1930-х годах знаки неболыпи- I ми партиями или индивидуально, в зависимости от стоимости, изготавливались фирмой М.К. Евгеньева в Берлине. Были знаки индивидуального изготовления в серебре в эмалевом исполнении, в бронзе или серебре серийного заказа.

I тип крестов, изготовленных фирмой

М.К. Евгеньева (Берлин) в эмалевом исполнении

41. Знак отличия Степного похода № 31. Принадлежал партизану А.И. Давыдову. Серебро, без клейм, размер — 42x34 мм. Соответствует изделиям фирмы М.К. Евгеньева. (А.И. Давыдов, унтер-офицер Русского корпуса, умер в 1986 г. в Англии.)

42. Знак отличия Степного похода № 64. Принадлежал подъесаулу М.Г. Жалнину. Серебро, с клеймом «МЕ» на нижнем луче, эмаль, размер — 42x34 мм. На оригинальной фирменной бронзовой колодке, обтянутой орденской лентой Евгеньевского изготовления.

43. Знак отличия Степного похода № 424. Серебро, с клеймами: фирмы «МЕ» на нижнем луче и пробирным «900» на ушке, эмаль, размер — 42x34 мм.

II тип крестов фирмы М.К. Евгеньева (серийного заказа)

Кресты этого типа заказывались в основном казаками — участниками Второй мировой войны в составе различных воинских формирований, продолжавших свою борьбу против советской власти.

44. Знак отличия Степного похода № 116. Принадлежал партизану ГС. Грицыхину. Серебро, с клеймами: фирменным

«МЕ» на нижнем луче и пробирным «935» на ушке, размер — 41x34 мм.

45. Знак отличия Степного похода № 353. Принадлежал сотнику Д.А. Маркову. Серебро, с клеймами: «800» и «МЕ», размер — 38x31 мм.

46. Знак отличия Степного похода № 376. Серебро, с клеймами: фирмы «МЕ» на нижнем луче и пробирным «900» на торце, размер — 42x33,5 мм.

47. Знак отличия Степного похода № 376. Бронза посеребренная, с клеймом фирмы «МЕ», размер — 42x33,5 мм.

Знаки с номером «376», серебряный и бронзовый, изготовлены по старой русской военной традиции в двух экземплярах.

48. Знак отличия Степного похода № 171. Серебро, с клеймом фирмы «МЕ». На оригинальной фирменной бронзовой колодке с клеймом «МЕ». Размер — 45x36 мм.

49. Знак отличия Степного похода № 503. Принадлежал хорунжему А.М. Черноликову. Бронза посеребренная, с клеймом «МЕ», размер — 42x33,5 мм.

50. Знаки отличия, принадлежащие сотнику Николаю Николаевичу Туроверову: знак отличия Степного похода №441. Серебро, с клеймами: пробирным «800» и фирменным «МЕ», размер — 38x31 мм; знак с надписью «Лемносъ 1920—1921», белый металл, с клеймом «МЕ», краска, размер — 43x43 мм. (Туроверов Николай Николаевич (1899— 1972), казак ст. Старочеркасской, вольноопределяющийся лейб-гвардии Атаманского полка. В конце 1917 — начале 1918 г. — в партизанском отряде полковника Чернецова. Участник Степного похода в Атаманском отряде. В 1918 г. произведен за отличие в офицеры. В Донской армии (ноябрь, 1919) начальник пулеметной команды лейб- гвардии Атаманского полка. 31 марта 1920 г. награжден орденом Св. Владимира 4-й степени. В 1920—1921 гг. — на острове Лемнос. В 1920—1940-е гг. в Югославии и Франции служил во французском Иностранном легионе, редактор газеты «Казачий Союз», член редколлегии «Казачьего

Альманаха» в Париже. Поэт. На ноябрь 1951 г. — секретарь и заведующий музея объединения лейб-гвардии Атаманского полка.)

51. Знак отличия Степного похода № 601. Серебро, с клеймами: фирмы «МЕ» на нижнем луче и пробирным «900» на ушке, размер — 42,5x33,5 мм. На оригинальной фирменной колодке, с клеймом «МЕ». Колодка обтянута фирменной орденской лентой.

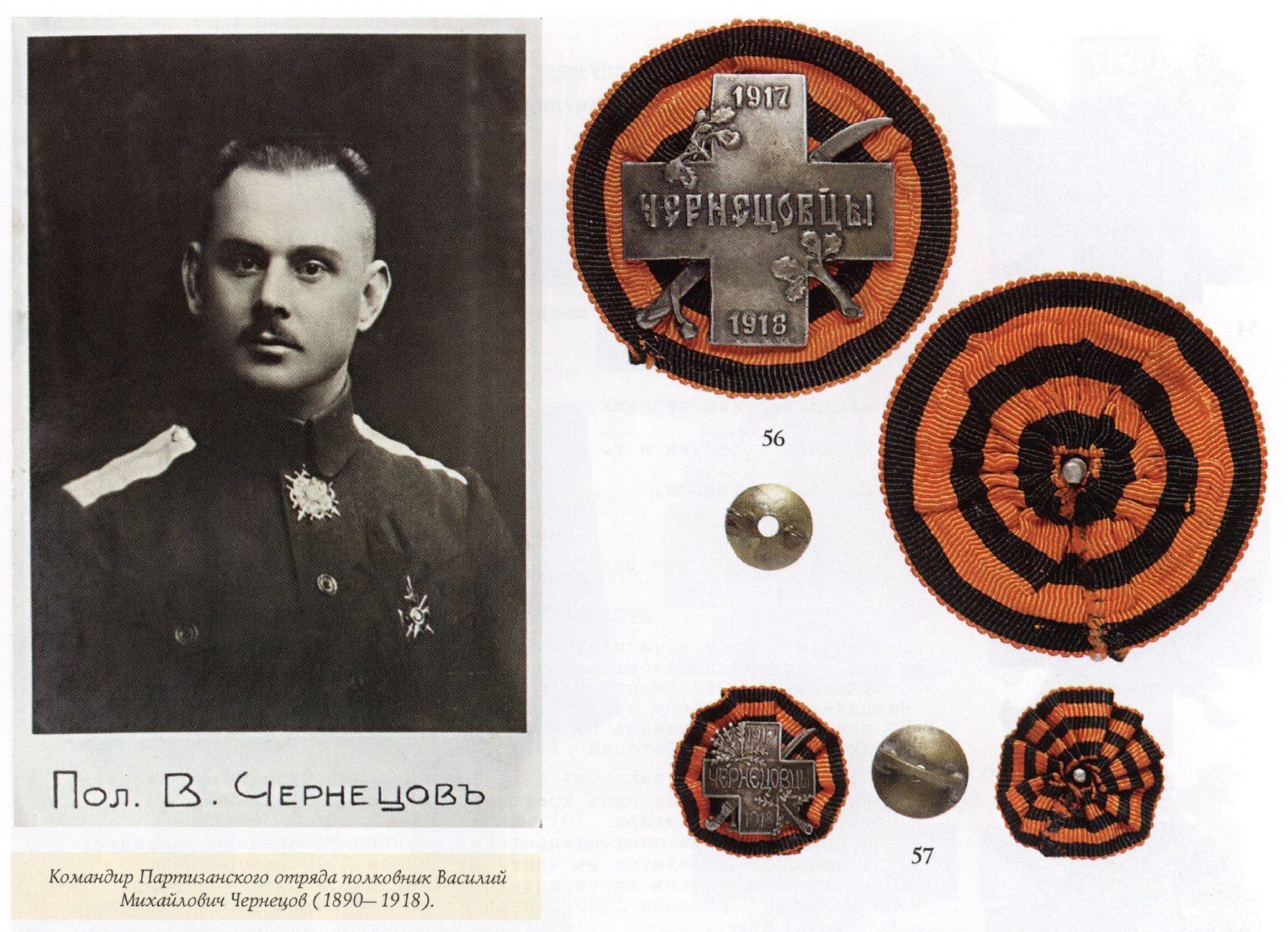

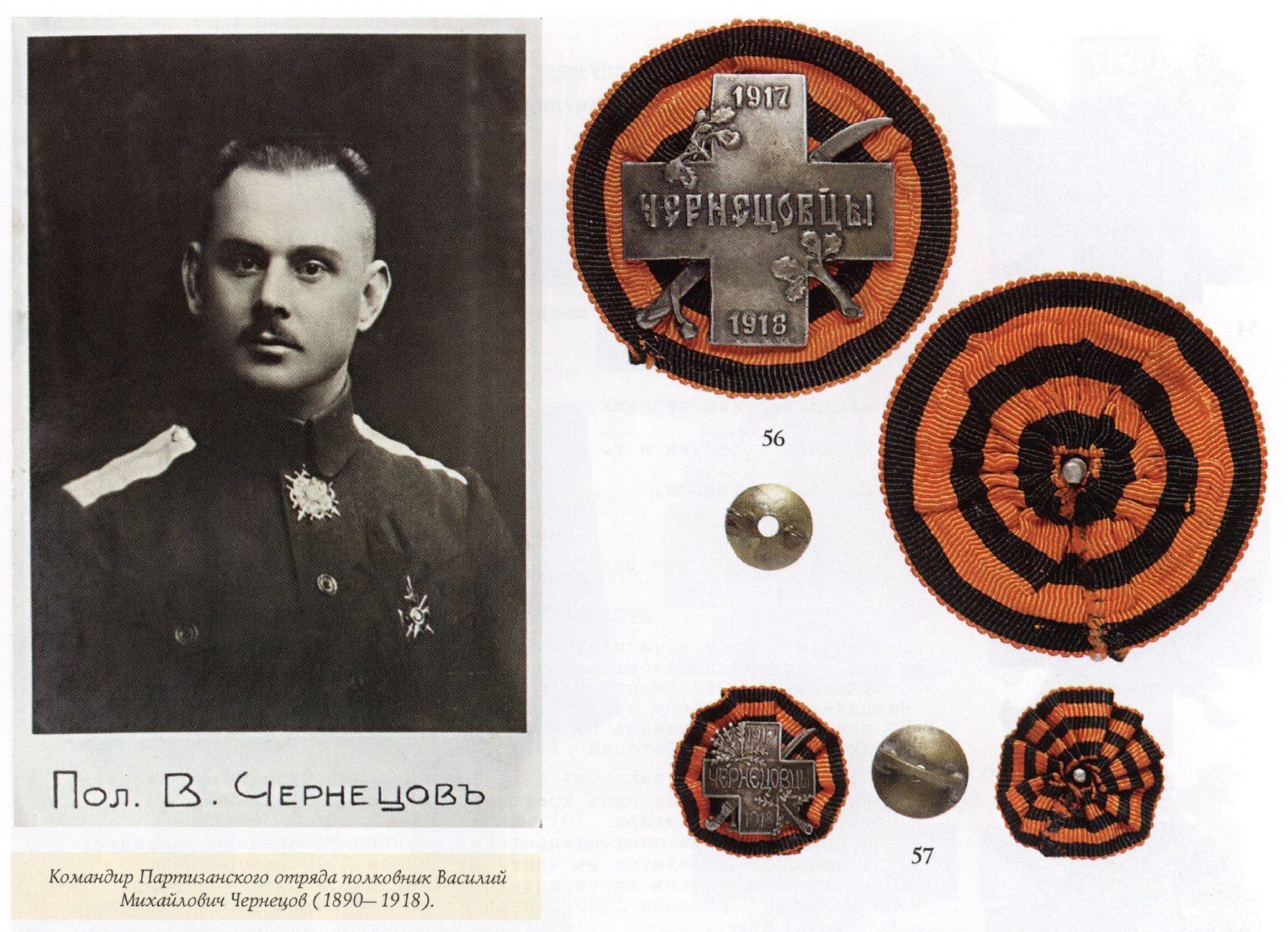

Черненовны 1917-1918 годов

Есаул 26-го Донского казачьего полка В.М. Чернецов в Первую мировую войну командовал партизанским отрядом в тылу германских войск. В ноябре 1917 года организовал из учащихся и гимназистов партизанский отряд своего имени, с которым совершил ряд успешных операций против красных. 18 января 1918 года атаман А.М. Каледин за активные действия произвел его в полковники. 21 января 1918 года Чернецов был захвачен большевиками и погиб, изрубленный шашками. Сотня, шедшая с ним, была

уничтожена. Часть отряда Чернецова вошла в состав Партизанского полка Добровольческой армии и участвовала в Первом Кубанском походе.

Знак партизан-чернецовцев был утвержден 17 января 1919 года Донским атаманом генералом от кавалерии П.Н. Красновым, о чем в новочеркасской газете «Донские ведомости» № 15 было помещено следующее сообщение:

«Вчера Донской атаман генерал от кавалерии П.Н. Краснов утвердил нагрудный знак чернецовцев: черный эмалевый крест на эмалевой Георгиевской розетке, под ним на кресте — серебряная шашка и дубовая ветвь, на кресте надпись золотом — «Чернецовцы», в верхней части его дата — «1917», в нижней — «1918». Знак присвоен партизанам и сестрам милосердия бывшего отряда полковника Чернецова. Для ношения знака необходимо иметь удостоверение от президиума Общества чернецовцев, знаки будут именные и за номерами».

В следующем номере газеты «Донские ведомости» от 19 января было сказано, что 17 января вместе со знаком атаман утвердил и Устав общества.

Известны следующие знаки.

52. Нагрудный знак «Чернецовцы 1917—1918». Красная медь посеребренная, размер — 41x41 мм. Изготовлен в Новочеркасске в 1919 году. Кустарное изготовление.

53. Нагрудный знак «Чернецовцы 1917—1918». Серебро, с клеймом «А+R в ромбе» на знаке и гайке германского

образца, размер — 38x38 мм. Изготовлен в Германии для казака, служившего в 1920 году в Донском казачьем полку Русской народной добровольческой армии генерала С.Н. Булак-Балаховича.

54. Нагрудный знак «Чернецовцы 1917—1918». Серебро, без клейм, размер — 39x39 мм. Вариант соответствует изделиям мастерской «А+R». Изготовлен в Германии.

55. Нагрудный знак «Чернецовцы 1917—1918». Бронза посеребренная, размер — 40 х 40 мм. Изготовлен в Белграде, скопирован с новочеркасского образца.

56. Нагрудный знак «Чернецовцы 1917—1918». Белый металл, георгиевская лента, размер — 40x40 мм. Изготовлен в Париже.

57. Нагрудный знак «Чернецовцы 1917—1918». Серебро, на розетке из георгиевской ленты, размер — 17x17 мм. Изготовлен для членов Союза партизан-чернецовцев в Германии.

В послужном списке подпоручика В.Г.А. указано прохождение его службы партизаном в 1-м Партизанском отряде полковника Чернецова с «25 ноября 1917 г. по 8 января 1918 г.» и награждение знаком «Чернецовцы» № 184.

Михаил СЕЛИВАНОВ

(Продолжение следует)

Антиквариат Предметы искусства и коллекционирования №91 (№11 ноябрь 2011) стр. 90

Четвертой главой публикуемых материалов является история знаков: Всевеликого войска Донского (Донского казачьего войска), Кубанского и Астраханского казачьих войск. Рассматриваются и исследуются: орденские знаки императорского образца донского изготовления; георгиевские кресты и медали донского образца; орденские знаки Донского ордена Светлого Воскресения; нагрудный знак «Чернецовцы 917—1918»; знак отличия «Степной поход»; крест Спасения Дона; знаки ордена Св. Николая Чудотворца; орденские знаки Св. Георгия с надписью «Крымъ — 1920»; знаки в память пребывания донских казаков в военных лагерях на чужбине; знак лейб-

Четвертой главой публикуемых материалов является история знаков: Всевеликого войска Донского (Донского казачьего войска), Кубанского и Астраханского казачьих войск. Рассматриваются и исследуются: орденские знаки императорского образца донского изготовления; георгиевские кресты и медали донского образца; орденские знаки Донского ордена Светлого Воскресения; нагрудный знак «Чернецовцы 917—1918»; знак отличия «Степной поход»; крест Спасения Дона; знаки ордена Св. Николая Чудотворца; орденские знаки Св. Георгия с надписью «Крымъ — 1920»; знаки в память пребывания донских казаков в военных лагерях на чужбине; знак лейб-

Занимало территорию области войска Донского. Насчитывало свыше 1,5 млн человек, в т. ч. 30,5 тысячи калмыков. Делилось на 10 округов, состояло из станиц и хуторов. Центр — город Новочеркасск. К началу 1918 года в составе войска было около 6 тысяч офицеров. Войско не признало советскую власть, и его территория была оккупирована большевиками, расстрелявшими несколько тысяч казаков, наиболее активных противников советской власти. После восстания донского казачества весной 1918 года, в апреле был созван Войсковой круг, избравший 3 мая Войсковое правительство и атамана Войско вело борьбу с большевиками в составе Донской армии, ВСЮР и Русской армии. В эмиграции продолжало действовать Войсковое правительство, находившееся в Софии (Болгария), которое занималось вопросами казачьих эмигрантских органов местного самоуправления, казачьих общественных организаций и учреждений, казачьих военных формирований за границей.

Занимало территорию области войска Донского. Насчитывало свыше 1,5 млн человек, в т. ч. 30,5 тысячи калмыков. Делилось на 10 округов, состояло из станиц и хуторов. Центр — город Новочеркасск. К началу 1918 года в составе войска было около 6 тысяч офицеров. Войско не признало советскую власть, и его территория была оккупирована большевиками, расстрелявшими несколько тысяч казаков, наиболее активных противников советской власти. После восстания донского казачества весной 1918 года, в апреле был созван Войсковой круг, избравший 3 мая Войсковое правительство и атамана Войско вело борьбу с большевиками в составе Донской армии, ВСЮР и Русской армии. В эмиграции продолжало действовать Войсковое правительство, находившееся в Софии (Болгария), которое занималось вопросами казачьих эмигрантских органов местного самоуправления, казачьих общественных организаций и учреждений, казачьих военных формирований за границей.

Первый приказ о награждении был издан 26 июня/9 июля 1918 года за № 350. В дальнейшем приказом по ВВД № 1372 от 25 октября 1918 года военному отделу было объявлено: награждения по Воронежскому корпусу должны производиться приказами по Донскому войску; по частям Астраханского корпуса приказами Донского и Астраханского казачьих войск; командующему Южной армией было также предоставлено право награждать орденами вплоть до ордена Св. Владимира 4-й степени. 19 ноября 1918 года приказом № 1576 по ВВД порядок награждения офицеров был установлен через Управление дежурного генерала. В 1919 году

Первый приказ о награждении был издан 26 июня/9 июля 1918 года за № 350. В дальнейшем приказом по ВВД № 1372 от 25 октября 1918 года военному отделу было объявлено: награждения по Воронежскому корпусу должны производиться приказами по Донскому войску; по частям Астраханского корпуса приказами Донского и Астраханского казачьих войск; командующему Южной армией было также предоставлено право награждать орденами вплоть до ордена Св. Владимира 4-й степени. 19 ноября 1918 года приказом № 1576 по ВВД порядок награждения офицеров был установлен через Управление дежурного генерала. В 1919 году  Донская армия несколько раз подвергалась структурной реорганизации и после прибытия в марте 1920 года в Крым была сведена в Донской корпус.

Донская армия несколько раз подвергалась структурной реорганизации и после прибытия в марте 1920 года в Крым была сведена в Донской корпус. Изменившиеся обстоятельства и вхождение Донского корпуса в состав Русской армии повлияли формально на систему награждения офицеров, однако награждения орденскими знаками императорского образца продолжались, несмотря на протестное письмо по этому вопросу генерала Врангеля от 25 июля 1920 года в адрес атамана А.П. Богаевского. После поражения

Изменившиеся обстоятельства и вхождение Донского корпуса в состав Русской армии повлияли формально на систему награждения офицеров, однако награждения орденскими знаками императорского образца продолжались, несмотря на протестное письмо по этому вопросу генерала Врангеля от 25 июля 1920 года в адрес атамана А.П. Богаевского. После поражения  Русской армии генерала Врангеля в ноябре 1920 года чины Донского корпуса были распределены в разных небольших лагерях близ Константинополя, но награждения, в том числе за Крымский период, были продолжены и в лагерях на чужбине, о чем было объявлено приказом по ВВД N° 80 от 7 февраля 1921 года.

Русской армии генерала Врангеля в ноябре 1920 года чины Донского корпуса были распределены в разных небольших лагерях близ Константинополя, но награждения, в том числе за Крымский период, были продолжены и в лагерях на чужбине, о чем было объявлено приказом по ВВД N° 80 от 7 февраля 1921 года. В настоящее время стали известны орденские знаки, изготовленные в 1918—1923 годах ювелиром «СБ» предположительно из фирмы «Бюро «Художники» (г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, 129). Фирма изготавливала, согласно

В настоящее время стали известны орденские знаки, изготовленные в 1918—1923 годах ювелиром «СБ» предположительно из фирмы «Бюро «Художники» (г. Ростов-на-Дону, Б. Садовая, 129). Фирма изготавливала, согласно  Сначала орденские знаки изготавливали в Ростове- на-Дону, в дальнейшем — в Болгарии, куда переместилась основная группа эмигрировавших казаков. Ювелир «СБ» изготавливал орденские знаки императорского образца:

Сначала орденские знаки изготавливали в Ростове- на-Дону, в дальнейшем — в Болгарии, куда переместилась основная группа эмигрировавших казаков. Ювелир «СБ» изготавливал орденские знаки императорского образца: Таким образом, практика изготовления орденских знаков для чинов ВВД следующая:

Таким образом, практика изготовления орденских знаков для чинов ВВД следующая:

I тип георгиевских крестов с размером центрального медальона 13,5 мм и номером степени, выбитым выпуклым пуансоном.

I тип георгиевских крестов с размером центрального медальона 13,5 мм и номером степени, выбитым выпуклым пуансоном. II тип георгиевских медалей со словом «СТЕП», выбитым выпуклым пуансоном.

II тип георгиевских медалей со словом «СТЕП», выбитым выпуклым пуансоном. После закрытия Круга Спасения Дона 4 (17) мая 1918 года, избравшего Войсковое правительство и атамана, полковник Н.А. Маныкин-Невструев предложил учредить Донской орден Светлого Воскресения в четырех степенях за гражданские и боевые заслуги. Проект датирован 11 (24) мая 1918 года. Орден символизировал воскресение и воссоздание Всевеликого войска Донского и светлое пробуждение казачьего духа.

После закрытия Круга Спасения Дона 4 (17) мая 1918 года, избравшего Войсковое правительство и атамана, полковник Н.А. Маныкин-Невструев предложил учредить Донской орден Светлого Воскресения в четырех степенях за гражданские и боевые заслуги. Проект датирован 11 (24) мая 1918 года. Орден символизировал воскресение и воссоздание Всевеликого войска Донского и светлое пробуждение казачьего духа. Знаки ордена были изготовлены во второй половине 1918 года при донском атамане генерале от кавалерии П.Н. Краснове. Однако, в связи с обостренными отношениями между Всевеликим войском Донским и Добровольческой армией по военным и политическим вопросам, орден как государственная награда «Независимого» ВВД не мог быть официально открыто утвержден. 2 февраля 1919 года П.Н. Краснов после заседания Круга Спасения Дона ушел в отставку с должности атамана. Известны орденские знаки, изготовленные в 1918 году в Новочеркасске, в мастерской «УС». Орденские знаки 1—4-й степеней представляли собой георгиевский крест с перекрещенными казачьими пиками. В центральном медальоне — изображение «Воскресения Христа», на обороте, в медальоне, — инициалы Всевеликого войска Донского и дата основания ордена: «В.В.Д. — 1918».

Знаки ордена были изготовлены во второй половине 1918 года при донском атамане генерале от кавалерии П.Н. Краснове. Однако, в связи с обостренными отношениями между Всевеликим войском Донским и Добровольческой армией по военным и политическим вопросам, орден как государственная награда «Независимого» ВВД не мог быть официально открыто утвержден. 2 февраля 1919 года П.Н. Краснов после заседания Круга Спасения Дона ушел в отставку с должности атамана. Известны орденские знаки, изготовленные в 1918 году в Новочеркасске, в мастерской «УС». Орденские знаки 1—4-й степеней представляли собой георгиевский крест с перекрещенными казачьими пиками. В центральном медальоне — изображение «Воскресения Христа», на обороте, в медальоне, — инициалы Всевеликого войска Донского и дата основания ордена: «В.В.Д. — 1918». При пожаловании знаков ордена нехристианам в центральном медальоне помещалось изображение «золотого солнца с лучами». Знаки за боевые заслуги жалуются с лаврами, состоящими из круглого замкнутого серебряного лаврового венка. Орденская лента составлена из цветов национального донского флага. Знаками ордена для нехристиан награждались калмыки, входившие в состав войска.

При пожаловании знаков ордена нехристианам в центральном медальоне помещалось изображение «золотого солнца с лучами». Знаки за боевые заслуги жалуются с лаврами, состоящими из круглого замкнутого серебряного лаврового венка. Орденская лента составлена из цветов национального донского флага. Знаками ордена для нехристиан награждались калмыки, входившие в состав войска. Знак Донского ордена Светлого Воскресения 1-й

Знак Донского ордена Светлого Воскресения 1-й  26. Знак Донского ордена Светлого Воскресения 4-й степени. Бронза посеребренная, центральный медальон позолоченный, размер — 35x35 мм.

26. Знак Донского ордена Светлого Воскресения 4-й степени. Бронза посеребренная, центральный медальон позолоченный, размер — 35x35 мм. Знак отличия Степного похода «Степной поход» для отряда под командой генерал-майора П.Х. Попова

Знак отличия Степного похода «Степной поход» для отряда под командой генерал-майора П.Х. Попова