Собирание старинных серебряных изделий самобытных берберских Мастеров — страсть Многие французские коллекционеров. Постепенно утрачиваемое под напором всеобщей глобализации древнее искусство берберские племен Алжира, будь то кабилы гор Джурджуры, шауи скалистого Ауреса или туареги песков Сахары, всегда поражало своей неординарностью и дикой красотой.

Собирание старинных серебряных изделий самобытных берберских Мастеров — страсть Многие французские коллекционеров. Постепенно утрачиваемое под напором всеобщей глобализации древнее искусство берберские племен Алжира, будь то кабилы гор Джурджуры, шауи скалистого Ауреса или туареги песков Сахары, всегда поражало своей неординарностью и дикой красотой.

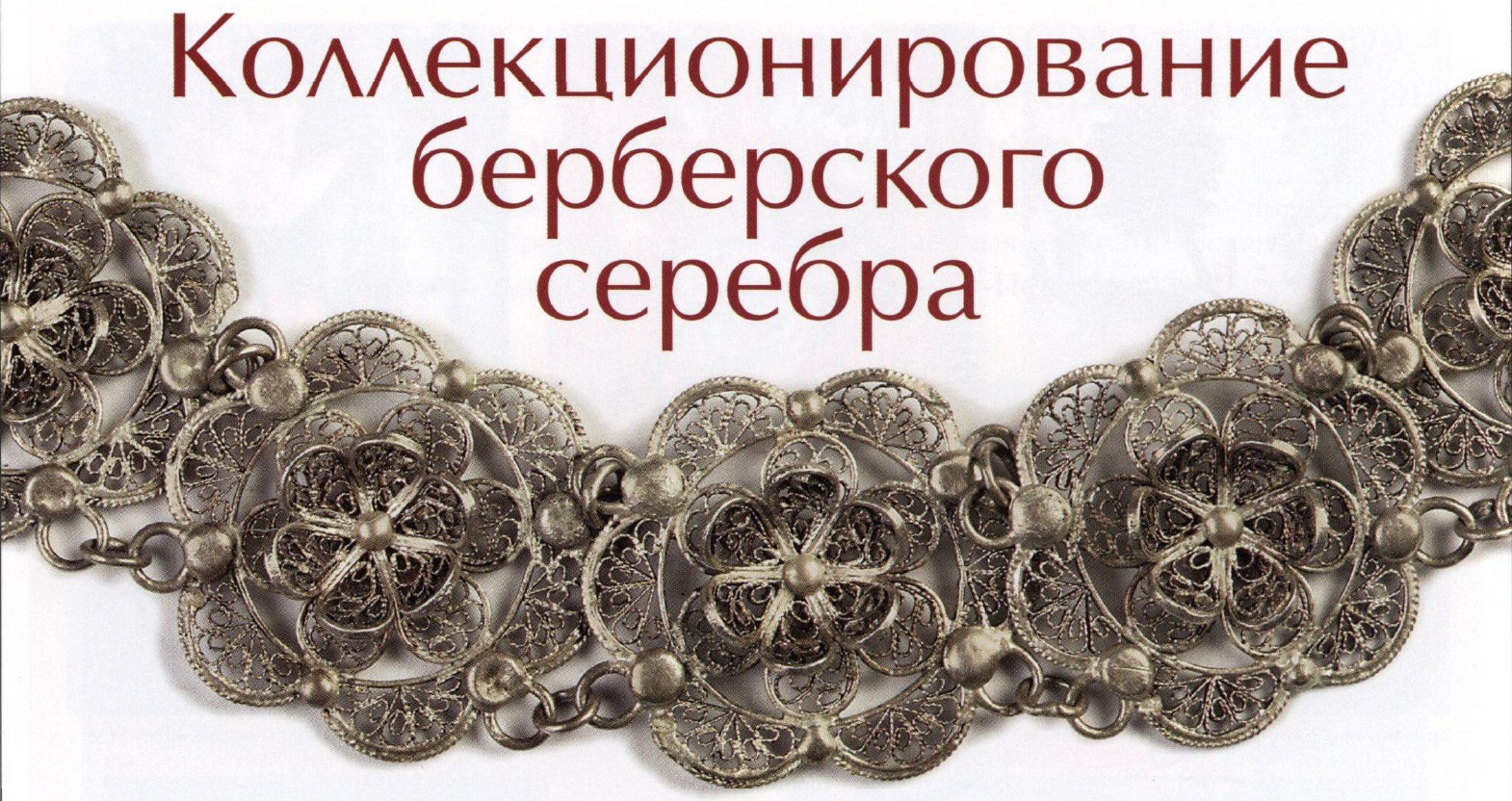

Берберы — коренные жители Северной Африки, на ш протяжении тысячелетий подвергались ассимиляции, сначала карфагенянами и римлянами, затем арабами, турками, французами, однако умели сохранять не только свой язык, в корне отличающийся от распро¬страненного сейчас в Алжире арабского, но и свои устои, исконные духовные и культурные ценности. В их числе — восприятие серебра, как наиболее чистого материала, оберегающего от «сглаза» и житейских невзгод. У арабоязычного населения страны, проживающего в основном в крупных городах и в прилегающих к побережью равнинных районах, больше всегда ценились золото и драгоценные камни. Отвечающие его вкусам изделия городских ювелиров в большинстве случаев мало чем отличаются от того, что делается на Арабском Востоке и в странах Средиземноморья, включая Италию и Францию. Произведения же мастеров из алжирской «глубинки», из удаленных от центра горных и пустынных районов, ни с чем не сравнимы, разве что с аналогичными изделиями берберских ремесленников из Марокко, Туниса и Ливии, от которых они, впрочем, тоже существенно отличаются.

Берберы — коренные жители Северной Африки, на ш протяжении тысячелетий подвергались ассимиляции, сначала карфагенянами и римлянами, затем арабами, турками, французами, однако умели сохранять не только свой язык, в корне отличающийся от распро¬страненного сейчас в Алжире арабского, но и свои устои, исконные духовные и культурные ценности. В их числе — восприятие серебра, как наиболее чистого материала, оберегающего от «сглаза» и житейских невзгод. У арабоязычного населения страны, проживающего в основном в крупных городах и в прилегающих к побережью равнинных районах, больше всегда ценились золото и драгоценные камни. Отвечающие его вкусам изделия городских ювелиров в большинстве случаев мало чем отличаются от того, что делается на Арабском Востоке и в странах Средиземноморья, включая Италию и Францию. Произведения же мастеров из алжирской «глубинки», из удаленных от центра горных и пустынных районов, ни с чем не сравнимы, разве что с аналогичными изделиями берберских ремесленников из Марокко, Туниса и Ливии, от которых они, впрочем, тоже существенно отличаются. Магическое превращение серебра в ювелирное украшение столетиями совершалось рудиментарными инструментами. Тигель и изложница, в которой серебро отливали, наковальня и молоток, которым ему придавалась нужная форма, твердый припой и жаровня, при помощи которых крепились декоративные элементы, плоскогубцы и щипцы, напильники и зубила — все это было под рукой у мастера, сидевшего, скрестив ноги, прямо на земле и использовавшего в ходе работы, подчас, не только пальцы рук, но и ног. Простота этих инструментов, практически не менявшихся в течение тысячелетий, никогда не была помехой ни для технического совершенства, ни для полета творческой фантазии. В сельской местности мастер неред¬ко совмещал свое ремесло с тяжелым крестьянским трудом. Иногда ремесленники селились в специальных деревнях, где в каждом доме — своя мастерская, в которой трудились все мужчины семьи (профессия ювелира в Алжире традиционно мужская). Самый яркий пример — деревня Бени-Иени в Большой Кабилии (вилайя Тизи-Узу) — при¬знанный центр традиционного ювелирного искусства Алжира. Случалось, отдельные мастера переезжали из деревни в деревню, что способствовало распространению общего ювелирного стиля, но в дальнейшем затрудняло идентификацию конкретных изделий.

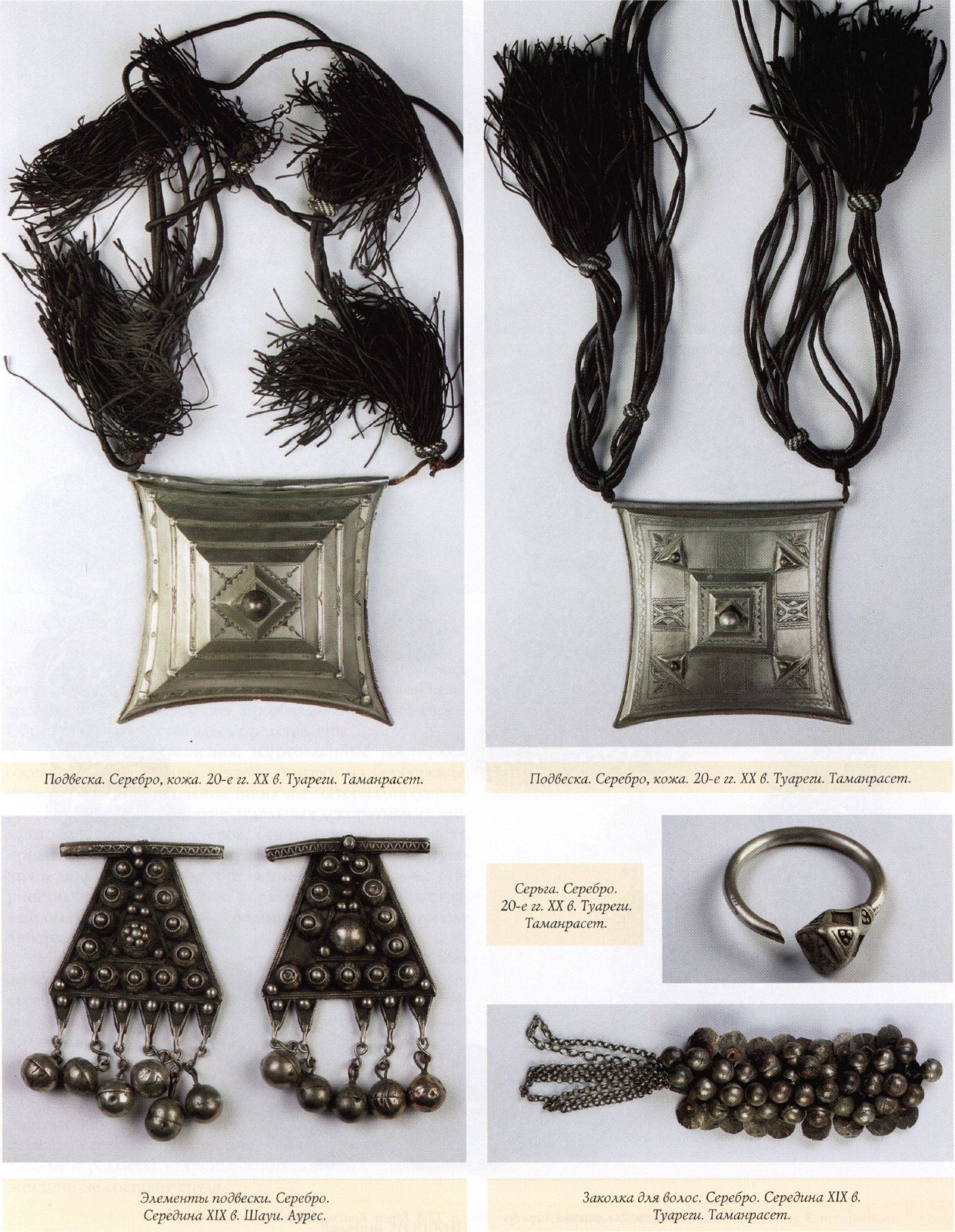

Магическое превращение серебра в ювелирное украшение столетиями совершалось рудиментарными инструментами. Тигель и изложница, в которой серебро отливали, наковальня и молоток, которым ему придавалась нужная форма, твердый припой и жаровня, при помощи которых крепились декоративные элементы, плоскогубцы и щипцы, напильники и зубила — все это было под рукой у мастера, сидевшего, скрестив ноги, прямо на земле и использовавшего в ходе работы, подчас, не только пальцы рук, но и ног. Простота этих инструментов, практически не менявшихся в течение тысячелетий, никогда не была помехой ни для технического совершенства, ни для полета творческой фантазии. В сельской местности мастер неред¬ко совмещал свое ремесло с тяжелым крестьянским трудом. Иногда ремесленники селились в специальных деревнях, где в каждом доме — своя мастерская, в которой трудились все мужчины семьи (профессия ювелира в Алжире традиционно мужская). Самый яркий пример — деревня Бени-Иени в Большой Кабилии (вилайя Тизи-Узу) — при¬знанный центр традиционного ювелирного искусства Алжира. Случалось, отдельные мастера переезжали из деревни в деревню, что способствовало распространению общего ювелирного стиля, но в дальнейшем затрудняло идентификацию конкретных изделий. Ювелирные украшения в горных областях Алжира в прошлом носили исключительно женщины, основную часть серебра получавшие на свадьбу. Эти украшения могли быть массивными или полыми, с чеканкой или гравированными, с пробоями, чернением или эмалью. Запреты ислама на изображение живых существ весьма ограничивали фантазию художника и в Алжире строго соблюдались в отличие от Туниса и Ливии, где традиционные мастера практиковали стилизованные изображения птиц и рыб, унаследованные еще с доисламских времен Карфагена, Алжирские ремесленники украшали свои изделия лишь геометрическими или абстрактными фигурами, которые имели глубокий символический смысл. Например, в берберских украшениях часто использовались такие элементы, как треугольник и крупная яйцевидная бусина, что олицетворяло женскую плодовитость. Впрочем, в наши дни символика изображений далеко не всегда понятна женщинам, носящим традиционные украшения. В числе украшений, помимо многочисленных браслетов для рук и ног (хальхаль), колец, сережек, подвесок, сложные наголовные и нагрудные ожерелья, заколки для крепления платья или платка и т. п.

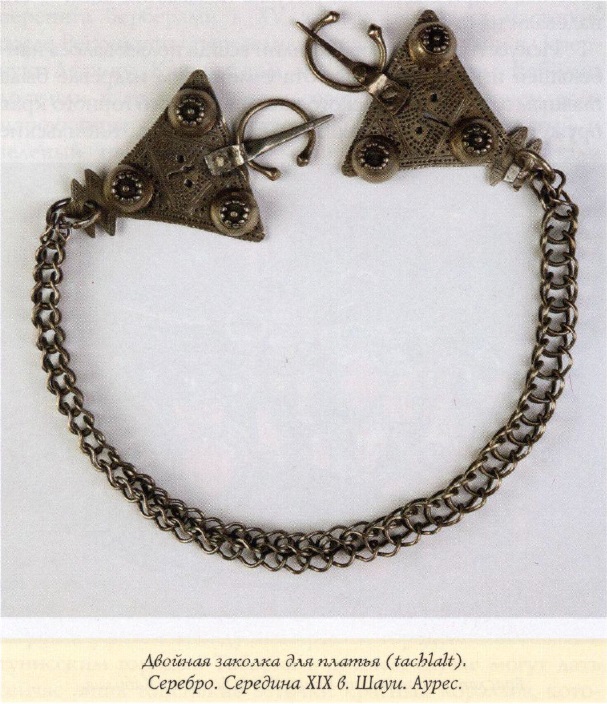

Ювелирные украшения в горных областях Алжира в прошлом носили исключительно женщины, основную часть серебра получавшие на свадьбу. Эти украшения могли быть массивными или полыми, с чеканкой или гравированными, с пробоями, чернением или эмалью. Запреты ислама на изображение живых существ весьма ограничивали фантазию художника и в Алжире строго соблюдались в отличие от Туниса и Ливии, где традиционные мастера практиковали стилизованные изображения птиц и рыб, унаследованные еще с доисламских времен Карфагена, Алжирские ремесленники украшали свои изделия лишь геометрическими или абстрактными фигурами, которые имели глубокий символический смысл. Например, в берберских украшениях часто использовались такие элементы, как треугольник и крупная яйцевидная бусина, что олицетворяло женскую плодовитость. Впрочем, в наши дни символика изображений далеко не всегда понятна женщинам, носящим традиционные украшения. В числе украшений, помимо многочисленных браслетов для рук и ног (хальхаль), колец, сережек, подвесок, сложные наголовные и нагрудные ожерелья, заколки для крепления платья или платка и т. п. Одним из древнейших серебряных изделий, входивших в обязательный ювелирный набор берберской женщины, считается tachlalt — две одинаковые крупные треугольные заколки, соединенные между собой цепью. Они закрепляются чуть ниже плеча и соединяют на груди ман- тию или шаль. При этом свисающая между ними цепь выглядит как ожерелье. Украшение подобного типа надевалось по особым случаям и призвано было подчеркнуть социальный статус владелицы. Оно должно было также защитить ее от «сглаза». Заколки, как правило, украшались гравировкой со строгими геометрическими рисунками, но иногда использовалась и перегородчатая эмаль.

Одним из древнейших серебряных изделий, входивших в обязательный ювелирный набор берберской женщины, считается tachlalt — две одинаковые крупные треугольные заколки, соединенные между собой цепью. Они закрепляются чуть ниже плеча и соединяют на груди ман- тию или шаль. При этом свисающая между ними цепь выглядит как ожерелье. Украшение подобного типа надевалось по особым случаям и призвано было подчеркнуть социальный статус владелицы. Оно должно было также защитить ее от «сглаза». Заколки, как правило, украшались гравировкой со строгими геометрическими рисунками, но иногда использовалась и перегородчатая эмаль. Искусство ювелиров Кабилии всегда пользовалось наибольшей известностью. Работа с металлом издревле была главным занятием мужского населения этого горного края оружейников и серебряных дел мастеров. Кабильские серебряные украшения были знамениты в первую очередь перегородчатой эмалью и кораллами, алый цвет которых напоминал капли крови и как бы олицетворял саму жизнь. При этом главный эффект был не в материале, а в цвете. Когда к середине XIX века запасы кораллов у алжирского побережья истощились, вместо них стали использовать красный целлулоид. В Марокко, где собственных рифов красных кораллов не было, вместо них всегда употребляли цветное стекло. Полагают, что техника работы с перегородчатой эмалью (сродни ростовской финифти) была перенята берберами в XV веке у еврейских мастеров, после Реконкисты переселившихся из Андалузии в Северную Африку. Как бы там ни было, ювелиры Кабилии достигли в ее применении совершенства. Причем если марокканцы преимущественно использовали желтый и зеленый цвета, то кабильские мастера предпочитали синюю эмаль, которая постепенно распространилась почти на всю поверхность их ювелирных изделий.

Искусство ювелиров Кабилии всегда пользовалось наибольшей известностью. Работа с металлом издревле была главным занятием мужского населения этого горного края оружейников и серебряных дел мастеров. Кабильские серебряные украшения были знамениты в первую очередь перегородчатой эмалью и кораллами, алый цвет которых напоминал капли крови и как бы олицетворял саму жизнь. При этом главный эффект был не в материале, а в цвете. Когда к середине XIX века запасы кораллов у алжирского побережья истощились, вместо них стали использовать красный целлулоид. В Марокко, где собственных рифов красных кораллов не было, вместо них всегда употребляли цветное стекло. Полагают, что техника работы с перегородчатой эмалью (сродни ростовской финифти) была перенята берберами в XV веке у еврейских мастеров, после Реконкисты переселившихся из Андалузии в Северную Африку. Как бы там ни было, ювелиры Кабилии достигли в ее применении совершенства. Причем если марокканцы преимущественно использовали желтый и зеленый цвета, то кабильские мастера предпочитали синюю эмаль, которая постепенно распространилась почти на всю поверхность их ювелирных изделий. Старинные изделия кабильских ремесленников достаточно легко отличить от современных. Во-первых, нынешнее поколение ювелиров практически уже не делает массивных и сложных в исполнении традиционных украшений, которые не пользуются прежним спросом в условиях постепенного отхода населения от вековых традиций и с учетом высокой стоимости серебра, становящегося недоступным для многих алжирских семей. Изготавливать же подобные изделия для иностранных туристов бессмысленно —сложная внутриполитическая обстановка и не прекращающиеся акты исламистского терроризма делают на протяжении двух последних десятилетий посещение Алжира небезопасным. Но главным признаком старинной вещи является, пожалуй, использование при ее изготовлении крупных кораллов. Коралловые рифы в Средиземном море на участке между алжирским городом Эль-Калеа и тунисским городом Табарка в лучшем случае могут дать сейчас лишь тоненькие веточки красных кораллов, которые и украшают изделия некоторых современных ювелиров. Более или менее крупные кораллы могли быть добыты не позднее конца XIX века, хотя уже тогда их запасы считались сильно истощенными. На представленных здесь фотографиях изображены наиболее типичные старинные серебряные украшения Кабилии.

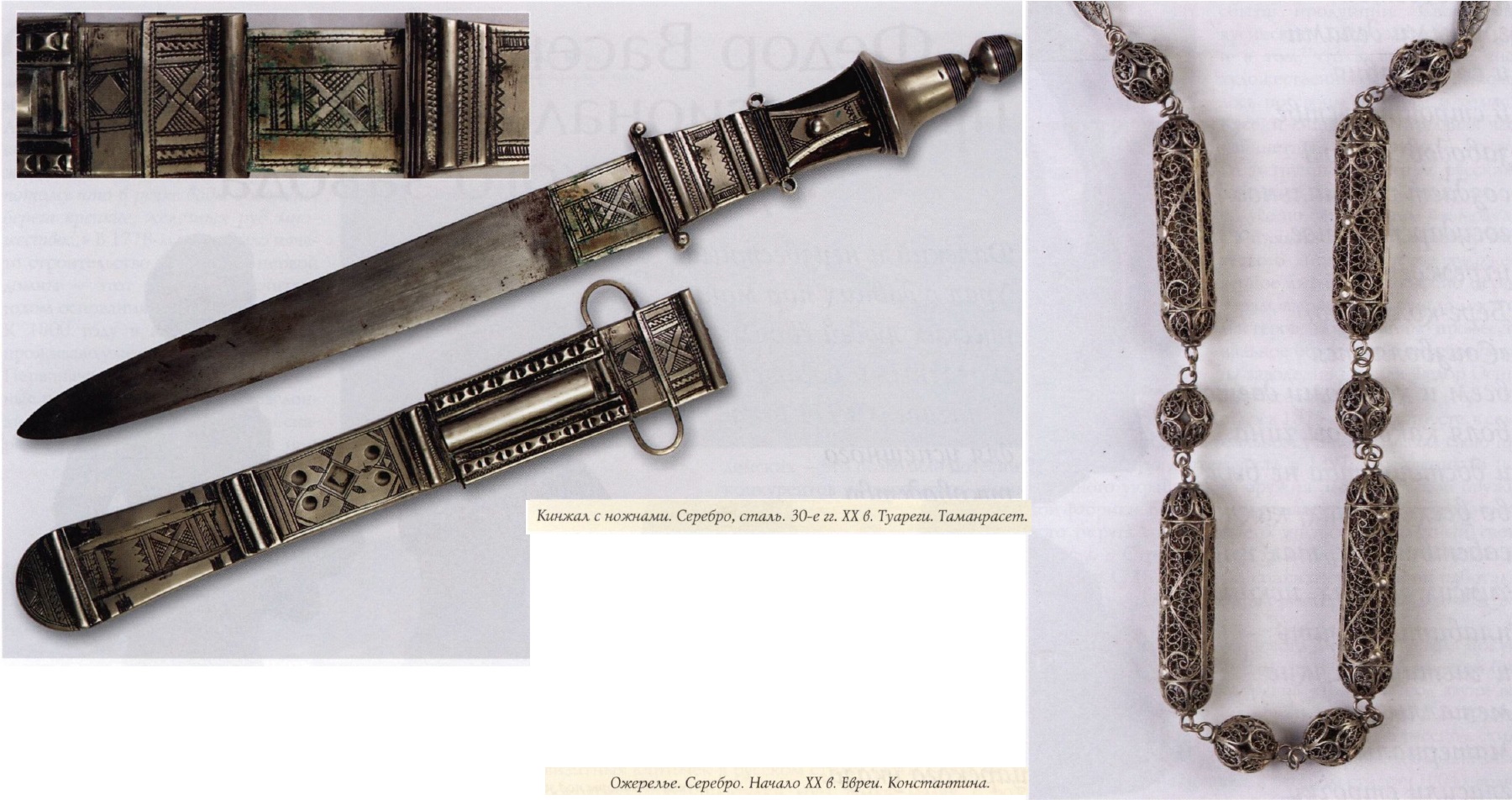

Старинные изделия кабильских ремесленников достаточно легко отличить от современных. Во-первых, нынешнее поколение ювелиров практически уже не делает массивных и сложных в исполнении традиционных украшений, которые не пользуются прежним спросом в условиях постепенного отхода населения от вековых традиций и с учетом высокой стоимости серебра, становящегося недоступным для многих алжирских семей. Изготавливать же подобные изделия для иностранных туристов бессмысленно —сложная внутриполитическая обстановка и не прекращающиеся акты исламистского терроризма делают на протяжении двух последних десятилетий посещение Алжира небезопасным. Но главным признаком старинной вещи является, пожалуй, использование при ее изготовлении крупных кораллов. Коралловые рифы в Средиземном море на участке между алжирским городом Эль-Калеа и тунисским городом Табарка в лучшем случае могут дать сейчас лишь тоненькие веточки красных кораллов, которые и украшают изделия некоторых современных ювелиров. Более или менее крупные кораллы могли быть добыты не позднее конца XIX века, хотя уже тогда их запасы считались сильно истощенными. На представленных здесь фотографиях изображены наиболее типичные старинные серебряные украшения Кабилии. Арабская школа работы с серебром в Алжире существенно отличалась от берберской. Серебряные изделия, изготовленные в таких признанных ювелирных центрах, как Константина, Медеа, Тлемсен, характеризовались воздушностью, ажурностью, малым весом. Особо ценились украшения из города Константина, где до алжирской независимости среди ювелиров преобладали мастера-евреи. Образцы их творчества здесь представлены.

Арабская школа работы с серебром в Алжире существенно отличалась от берберской. Серебряные изделия, изготовленные в таких признанных ювелирных центрах, как Константина, Медеа, Тлемсен, характеризовались воздушностью, ажурностью, малым весом. Особо ценились украшения из города Константина, где до алжирской независимости среди ювелиров преобладали мастера-евреи. Образцы их творчества здесь представлены. Серебряные украшения, изготовленные мастерами соседнего Туниса, лишь отчасти похожи на берберские, несмотря на использование таких же материалов (серебро и кораллы) и восприятие отдельных декоративных элементов берберских мастеров. Тунисские ювелиры часто применяли арабскую каллиграфию, различные «завитушки» и даже допускали изображение человека, как на старинном браслете с крупной коралловой камеей, изготовленном в пограничном с Алжиром тунисском городе Табарка.

Серебряные украшения, изготовленные мастерами соседнего Туниса, лишь отчасти похожи на берберские, несмотря на использование таких же материалов (серебро и кораллы) и восприятие отдельных декоративных элементов берберских мастеров. Тунисские ювелиры часто применяли арабскую каллиграфию, различные «завитушки» и даже допускали изображение человека, как на старинном браслете с крупной коралловой камеей, изготовленном в пограничном с Алжиром тунисском городе Табарка.