О скопинской обиходной посуде практически нет специальных исследований: ее делали всегда, но ценили мало.

О скопинской обиходной посуде практически нет специальных исследований: ее делали всегда, но ценили мало.

Начиная с конца XIXвека центральные музеи России стали закупать керамику Скопина, прежде всего фигурные изделия, иногда и отдельные образцы посуды. К сожалению, сохранившиеся дореволюционные экспонаты чаще всего датированы второй половиной (или концом)XIX — началом XX века. Точно установить дату создания той или иной вещи, а также фамилию автора сейчас не представляется возможным.

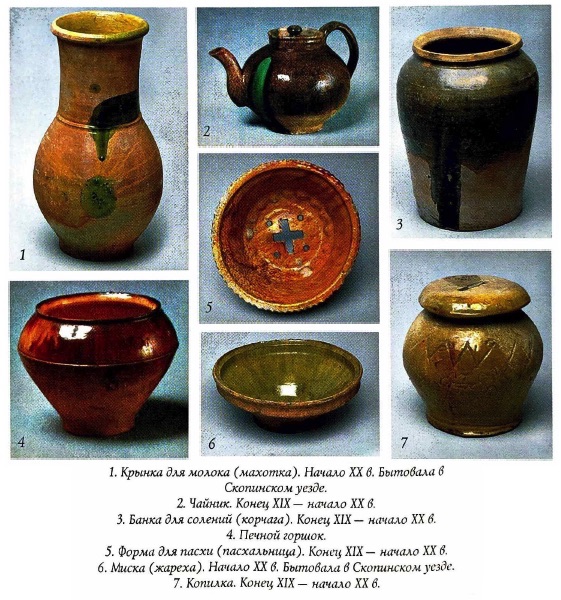

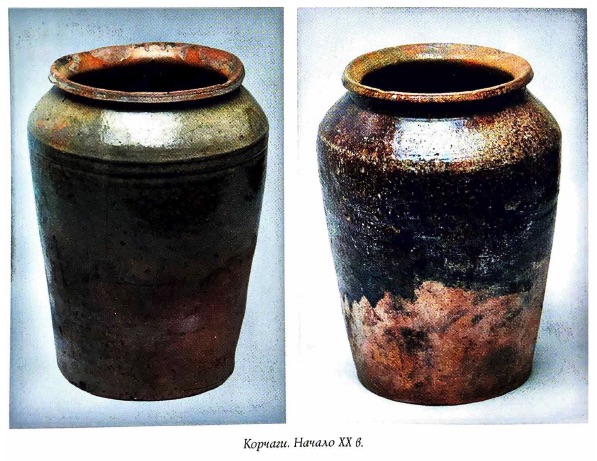

Старую гончарную керамику Скопина рубежа XIX—XX веков можно определить по совокупности следующих признаков: характерному черепку, особенностям выразительной скопинской пластики и присущему только ей декору. Состав предметов, дошедших до наших дней, свидетельствует о большом разнообразии форм посудных изделий. В основном это крынки для молока (махотки), разнообразные кувшины и банки для солений (корчаги); кроме того, есть большие емкости для замешивания теста (опарницы) и запаса воды, горшки для хранения и варки пищи, миски, формы для пасхи (пасхальницы), сосуды для масла (бальзамки), для питьевой воды (баклажки) и тому подобное.

Все сосуды отличаются высоким уровнем исполнения. Они выполнены из местных высококачественных светложгущихся глин, образующих после обжига светлый, розоватый черепок, характерный цвет которого служит одним из определяющих признаков скопинской керамики.

Для скопинских сосудов, как правило, не типичны устремленная вверх форма и безупречно четкий силуэт. Для них характернее тяжеловесность несколько оплывающего книзу тулова, раздутость стенок и горловины, значительная толщина поддонов и ножек, принимающих на себя груз всей вещи. Особенности пластики как раз и делают столь узнаваемым облик этих изделий. Своеобразие скопинской гончарной посуде конца XIX — начала XX века придают также декор в виде рельефной орнаментации и яркие глазури, или поливы.

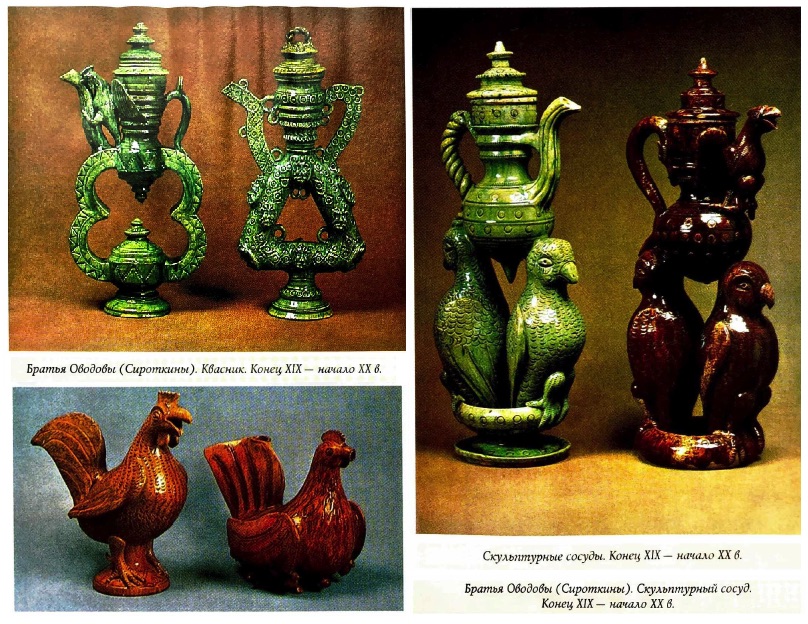

Появление глазурей в Скопине — не ранее второй половины XIX века — связывается с фамилией гончаров Оводовых (Сироткиных). По рассказам старых гончаров, один из братьев Оводовых позаимствовал секрет глазурей у липецких мастеров. Несомненно, их применение дало мощный толчок творческим поискам мастеров, которые наряду с сосудами простых утилитарных форм стали делать принципиально новые изделия, каких раньше в Скопине не было. Именно тогда закладывались основы скопинской декоративной керамики.

В состав глазури входили белый песок, окись свинца и окислы металлов-красителей. Глазурью в виде порошка посыпали изделия или поливали их, разводя порошок в воде. Характерно, что используя всего три основных окиси металлов, мастера добивались большого разнообразия цветовой гаммы. Окись марганца давала цвет от светло-серого, почти прозрачного, порой с вкраплениями вишневых пятен — крупинок марганца, до густо-вишневого, коричнево-вишневого и темно-коричневого. Полива с окисью меди могла быть нежно-салатового цвета, изумрудно-зеленого различной степени насыщенности, желто-зеленого и мраморно-пятнистого. Цвет от светло-желтого до густо-оранжевого давало добавление окиси железа, от голубого до синего — кобальта, который применялся довольно редко.

При любом составе глазури ее крупинки плавились при обжиге неравномерно, то образуя на поверхности изделия мелкие пятнышки, то свободно и живописно растекаясь по поверхности более светлыми или темными потеками, за что глазурям дали название «потечные».

Скопинцы подошли к процессу творчески: они покрывали сосуд глазурью разных цветов. К примеру, зеленой или коричневой — снаружи, и желтой — внутри. Полихромность потечных глазурей в сочетании с рельефным декором и бархатисто-белым глиняным черепком выглядит настолько нарядно, что невольно возникает сравнение с красочной, многоцветной крестьянской одеждой Скопинского уезда. Не случайно яркое узорочье, оказавшись в русле народных традиций, настолько пришлось скопинцам по душе, что, освоив глазури, они перестали делать неглазурованную посуду. Применение потечных глазурей стало одним из основных признаков их изделий, выполненных после 1860-х годов.

В литературе быстрое распространение способа украшения поверхности сосудов графическим и лепным орнаментом объясняется тем, что он позволяет добиться более эффектного блеска глазури на рельефной поверхности. Но сегодня благодаря археологическим находкам на территории Скопина мы можем убедиться в том, что такая орнаментация традиционна для местной керамики и имеет очень глубокие корни. Удачное ее сочетание с цветными глазурями скорее всего стало еще одним доводом в пользу глазурованных сосудов.

.jpg) Самый простой и характерный для посуды декор — сплошное чередование по тулову и горлу широких и узких валиков с плоскими и гладкими поясками, называемыми иногда полосами рубчатого наката. Такая поверхность в итоге выглядит рифленой. Другой вид орнаментации заключается в разделке то сближенными, то разреженными, то ровными, то волнистыми поясками, прочерченными палочкой при вращении круга, оттисками специально изготовленными глиняными штампиками, и непременной «строчкой» — тонкими поясками, накатанными зубчатым колесиком. Особенность такого декора, при всей его скромности, — практически, неограниченное количество вариантов.

Самый простой и характерный для посуды декор — сплошное чередование по тулову и горлу широких и узких валиков с плоскими и гладкими поясками, называемыми иногда полосами рубчатого наката. Такая поверхность в итоге выглядит рифленой. Другой вид орнаментации заключается в разделке то сближенными, то разреженными, то ровными, то волнистыми поясками, прочерченными палочкой при вращении круга, оттисками специально изготовленными глиняными штампиками, и непременной «строчкой» — тонкими поясками, накатанными зубчатым колесиком. Особенность такого декора, при всей его скромности, — практически, неограниченное количество вариантов.

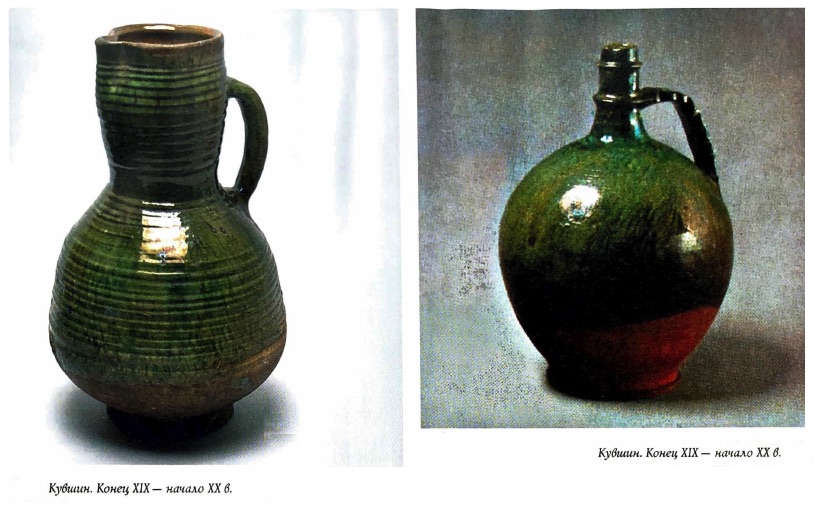

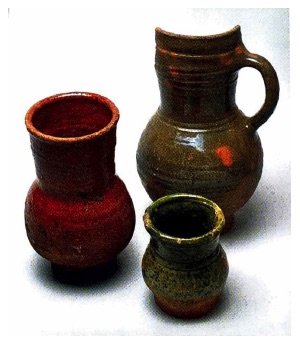

Орнамент и глазури придают керамике особый народный колорит, но все же главный определяющий признак скопинского стиля — это его уникальная пластика, которая хорошо прослеживается на примере основных посудных форм, в частности самого характерного и узнаваемого изделия — кувшина. Как и другие предметы, его вытягивали на круге, поэтому он представляет собой целостный объем.

Скопинцы выработали свою форму — с несколько тяжеловесным, оплывающим книзу туловом, имеющим не шаровидный, а скорее грушевидный объем, с утолщенным в средней части горлом, с мягко оттянутым открытым носиком и характерной ручкой в виде широкой плоской ленты, изогнутой петлей и прикрепленной к тулову нажимом пальцев с одним или двумя «заминами». Эта форма получилась очень живой, она словно сама выросла из комка глины. Ее отличительные признаки: оседающее книзу тулово, очень покатые плечики, раздутое и суженное к краю высокое горло. Впечатление некоторой угловатости усиливается из-за расположения орнаментальных поясков, выделяющих поперечные членения тулова (поддон, самую его объемистую часть, горловину). Кувшин как нельзя лучше показывает любовь Скопинцев к материалу и к живой пластике, к формам, которые сами просятся в руки.

Единственная налепная деталь — пластично выгнутая ручка, которая настолько непринужденно примазывается к стенке, что не заметно ни малейших попыток загладить следы ее прикрепления. Отсутствие тщательной обработки — тоже характерная для скопинцев черта, в которой чувствуется смелость лепки и уверенность рук человека, полностью овладевшего приемами мастерства и самим материалом.

Единственная налепная деталь — пластично выгнутая ручка, которая настолько непринужденно примазывается к стенке, что не заметно ни малейших попыток загладить следы ее прикрепления. Отсутствие тщательной обработки — тоже характерная для скопинцев черта, в которой чувствуется смелость лепки и уверенность рук человека, полностью овладевшего приемами мастерства и самим материалом.

Про скопинские кувшины никак нельзя сказать, что они многократно повторяют один и тот же образец. Среди них трудно найти два одинаковых и даже очень похожих, они удивляют разнообразием размеров, цвета и орнамента. Кувшины изготавливали мерами — от 0,5-литровых (для козьего молока) до 1,5—2-ведерных (для воды). По словам старожилов, большие кувшины, прозванные «Сам схоронишься», использовались также для засолки огурцов и грибов. Великолепные и величественные рифленые 2-ведерные кувшины сейчас — большая редкость. Более широко распространены 1,5- и 2-литровые.

Кроме кувшинов с раздутым горлом в Скопине была выработана еще одна его форма, и ее тоже можно считать местной, — это кувшины с трубчатым горлом. Особенность таких сосудов заключается в резком переходе от шаровидного тулова к высокому узкому горлу. Налепная ручка встречается в разных вариантах: петлевидная, круглая, изогнутая под углом. Кувшинов с трубчатым горлом сохранилось совсем немного, буквально по одному-два в музейных собраниях.

Если сравнить дошедшие до нас образцы, то можно заметить, что все они различаются не только формами ручек, но и основным объемом и декором: формы тулова варьируются от шаровидной до амфоры, горло — от более узкого до более широкого, украшения то вовсе отсутствуют, то становятся довольно изощренными. Очевидно, что более ранние из этой группы кувшинов менее замысловаты и по формам ближе к обиходной посуде. Можно предположить, что поначалу такие сосуды были круглыми, с высоким узким горлом, петлевидной ручкой и скромным декором в виде нескольких рельефных поясов на горле. Со временем силуэт тулова менялся на фигурный или амфорообразный, а украшения усложнялись.

Кувшины с трубчатым горлом обычно небольшие или среднего размера; характерный для более позднего времени декор представляет собой фестоны с круглыми ямками, заполненными двухцветной поливой (к примеру, в виде чередующихся коричневых и зеленых пятен). Видимо, именно форма кувшинов с трубчатым горлом показалась скопинским мастерам наиболее подходящей для экспериментов по разнообразному применению различных типов украшений, в результате чего увеличилась декоративность этих изделий и даже изменилась сама форма. Тем не менее скопинцы, при всей своей творческой смелости и природной тяге к красочному декору, в орнаментации обиходной посуды обычно не злоупотребляли украшениями, предпочитая умело подчеркнуть контраст рельефной и гладкой, блестящей и матовой поверхностей. Налепные детали были представлены в

Кувшины с трубчатым горлом обычно небольшие или среднего размера; характерный для более позднего времени декор представляет собой фестоны с круглыми ямками, заполненными двухцветной поливой (к примеру, в виде чередующихся коричневых и зеленых пятен). Видимо, именно форма кувшинов с трубчатым горлом показалась скопинским мастерам наиболее подходящей для экспериментов по разнообразному применению различных типов украшений, в результате чего увеличилась декоративность этих изделий и даже изменилась сама форма. Тем не менее скопинцы, при всей своей творческой смелости и природной тяге к красочному декору, в орнаментации обиходной посуды обычно не злоупотребляли украшениями, предпочитая умело подчеркнуть контраст рельефной и гладкой, блестящей и матовой поверхностей. Налепные детали были представлены в  основном лишь изящно изогнутыми и непринужденно прикрепленными ручками.

основном лишь изящно изогнутыми и непринужденно прикрепленными ручками.

К таким предметам относятся традиционные скопинские сосуды — «бальзаны», или «бальзамки». По формам они близки к кувшинам с трубчатым горлом. Высокие, округлые, с коротким узким горлышком и маленькой петлевидной ручкой, они предназначались для хранения масла и керосина. В объемистых «бальзанах», представляющих собой крупные полые овоидной формы сосуды, с вытянутым маленьким узким горлышком, особенно наглядно проявляется такое природное качество скопинских глин, как пластичность. Создание именно такой формы требует от гончара особого мастерства. Практически, вся поверхность бальзана остается гладкой. Простой, но нарядный декор заключается в сочетании щедрого использования глазури и нескольких рядов «строчки» на плечиках.

К обиходным предметам, которые составляли основу ассортимента скопинских гончаров и поэтому оставались на протяжении всего периода их изготовления неизменными как в своих простых, утилитарных формах, так и в минимализме украшений, относятся сосуды для теста (пирожные банки или опарницы) и для воды. Безусловно, только искусный гончар мог вытянуть на круге полуметровую, широкогорлую посуду, такую, как «водяная банка». Ее, по свидетельству мастеров, с круга снимали вдвоем, удерживая под дно, чтобы не промять стенки. Тяжеловесные, с грузным туловом, на толстых поддонах, они явно «грешили» некоторым нарушением строгих пропорциональных соотношений — в соответствии со скопинским пониманием красоты. Украшали банки крайне лаконично: края обводили толстым валиком, на тулове, ближе к краю, наносили несколько ровных или волнистых поясков, и, конечно же, цветными глазурями покрывали внешнюю и внутреннюю стороны. Иногда эти крупные сосуды дополняли слишком маленькими, функционально неоправданными ручками — налепами, которые, в то же время, были весьма оригинальными деталями очень простого тулова.

Надо сказать, что в изобретении небольших налепных деталей скопинцы проявляли много фантазии, даже тогда, когда в этом не было функциональной необходимости. К примеру, различные формы фигурных ручек и хватков у полусферических крышек скопинских суповых мисок они делали то в виде спиральных или волютообразных завитков, то в виде фигурок животных и птиц.

И суповые миски, подобно кувшинам, приняли здесь самобытную форму. Они тоже были крупными, тяжеловесными, с «токарной» ребристой поверхностью, украшенной ровными рядами ритмично повторяющихся поясков рубчатого наката. Цветные глазури и лепные дополнения лишь оживляли совершенную форму. Именно суповые миски наиболее ярко демонстрируют мощь скопинской пластики, рожденной естественным движением гончарного круга. А лучшие их образцы — примеры технического совершенства: легкие, тонкостенные, с двухцветной поливой (к примеру, снаружи вишнево-коричневой или изумруднозеленой, внутри — густо-желтого цвета).

В исполнении же пасхальниц — широких низких форм для пасхи проявилось уже иное понимание пластики. В их стенках мастера вручную формировали вертикальные ложбинки, развернутые края вылепливали оборками, изнутри на донышке оттискивали сквозной крест, иногда — изображение птицы или розетки. Глазуровали только внутреннюю поверхность такого изделия. Снаружи она не заглажена, на ней хорошо видны следы пальцев, неровности, неизбежные при быстрой ручной лепке. Обычно пасхальницы, различные по размерам и декору, покрывали желто-оранжевыми поливами, которые выглядят ярче и праздничнее в сравнении с белоснежным, бархатистым черепком внешней стороны.

В ряд предметов, сочетающих в себе и гончарное, и лепное мастерство, можно включить и «баклажки»— лежачие фляги с плоским туловом и коротким горлышком, прилепленным к тулову широкими фестончатыми краями. В них очень ясно видно, как быстро, энергично, хорошо ощущая пластичность глины, оттиснул мастер этот своеобразный воротник.

В ряд предметов, сочетающих в себе и гончарное, и лепное мастерство, можно включить и «баклажки»— лежачие фляги с плоским туловом и коротким горлышком, прилепленным к тулову широкими фестончатыми краями. В них очень ясно видно, как быстро, энергично, хорошо ощущая пластичность глины, оттиснул мастер этот своеобразный воротник.

Постоянное тяготение скопинских мастеров к лепным дополнениям выражалось в создании предметов, в которых посудная форма сочеталась со скульптурой или с обильным лепным орнаментом. Например, носики кувшинов выполняли в виде фигурок животных и птиц, ручки — из перевитых полос. Рукомои увенчивали пышными лепными оборками (их называли «рюшками»), украшали розетками. Фигурки ручной лепки (ящерицы или рыбки) помещали на крышках суповых мисок, на туловах кувшинов с трубчатым горлом.

Среди известных скопинских изделий, формы которых чуть-чуть сложнее самых простых, утилитарных, как, например, крынка или горшок, можно выделить группу переходных предметов, проследить, как увеличивается количество лепных дополнений и усложняется форма. Сами фигурки, приемы их лепки не новы для осетинского гончарства. Здесь испокон веков из беложгущейся глины лепили игрушки и покрывали их разноцветными блестящими поливами: зеленой, желтой, темно-коричневой. Блестящая стекловидная масса подчеркивала мягкие округлые объемы. Лишь ноги и хвост-свисток сохраняли цвет белой глины — иначе при обжиге могли закупориться отверстия для свиста.

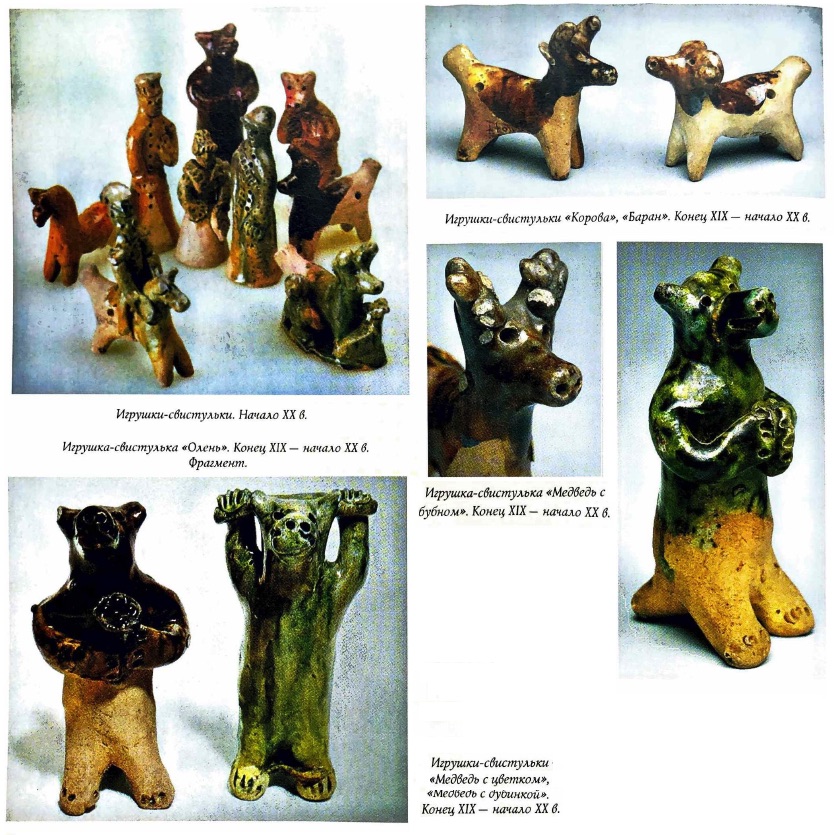

Как и в других гончарных центрах, здесь лепкой игрушек занимались в основном женщины и дети, поскольку это считалось делом несерьезным. Игрушку, конечно, не берегли, а любители народного искусства заинтересовались ею слишком поздно, поэтому и сохранилось их не так много.

Основные персонажи — домашние животные и птицы, медведи, всадники и барыни — типичны для любой народной игрушки. В Скопине, как и повсюду, сложились свои приемы компоновки фигурок, их лепки, декоративного оформления. Однако эта игрушка своеобразна и оригинальна, выполнена с большой выдумкой, персонажи образны и очень выразительны. Например, туловища медведя или свиньи — почти цилиндрические: вероятно, их делали, наворачивая пласт глины на палец, а может быть, вытягивали на станке, как маленький кувшин, а затем дополняли лепными деталями, примазывая их жидкой глиной или оттягивая от толщи цилиндра.

Основные персонажи — домашние животные и птицы, медведи, всадники и барыни — типичны для любой народной игрушки. В Скопине, как и повсюду, сложились свои приемы компоновки фигурок, их лепки, декоративного оформления. Однако эта игрушка своеобразна и оригинальна, выполнена с большой выдумкой, персонажи образны и очень выразительны. Например, туловища медведя или свиньи — почти цилиндрические: вероятно, их делали, наворачивая пласт глины на палец, а может быть, вытягивали на станке, как маленький кувшин, а затем дополняли лепными деталями, примазывая их жидкой глиной или оттягивая от толщи цилиндра.

Медведи обычно изображены стоящими на задних лапах, толстых, коротких, слегка расставленных, и опирающимися на короткий хвост-свисток. Иногда в передних лапах они держат дубинку, цветок, бубен или гармонь. Этот персонаж пользовался в народе особой любовью и часто наделялся человеческими чертами. Хотя в оскаленных пастях скопинских медведей видны зубы, облик зверя скорее добродушный, чем устрашающий.

Кроме популярных медведей в Скопине в конце XIX - начале XX века часто лепили всадников. Это, как правило, были военные: плечи небольших фигурок украшали эполеты, а грудь — дырочки-пуговицы.

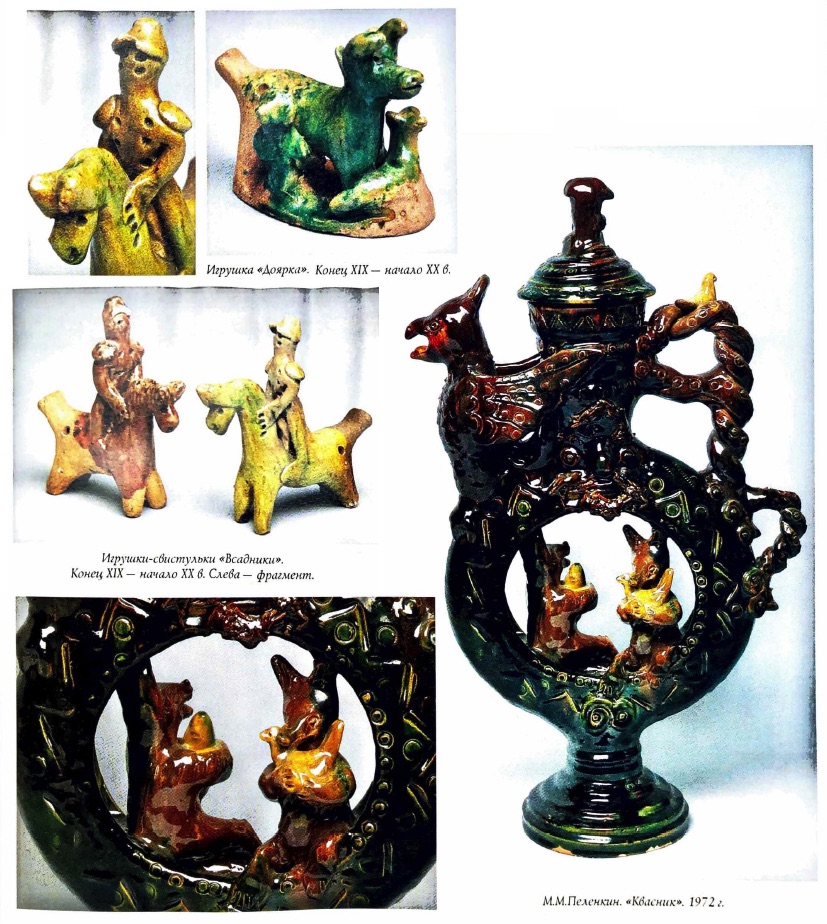

Кроме того, здесь лепили и целые композиции — это могли быть свинья с поросятами, собака и щенок, наседка с цыплятами, доярка и корова. Некоторые из них выполнены с такой наблюдательностью, так динамичны отдельные фигурки, что кажется — перед нами очень живые и выразительные сценки. Причем группы фигурок обычно размещаются на плоской подставочке с неровно обрезанными, как бы обрубленными краями, что зрительно усиливает их динамику. Этот прием очень характерен для Скопина, он будет использоваться также и в декоративной скульптуре. Сами игрушки на подставке явно предназначены не столько для игры, сколько для украшения полки или комода, то есть несут декоративную функцию.

Кроме того, здесь лепили и целые композиции — это могли быть свинья с поросятами, собака и щенок, наседка с цыплятами, доярка и корова. Некоторые из них выполнены с такой наблюдательностью, так динамичны отдельные фигурки, что кажется — перед нами очень живые и выразительные сценки. Причем группы фигурок обычно размещаются на плоской подставочке с неровно обрезанными, как бы обрубленными краями, что зрительно усиливает их динамику. Этот прием очень характерен для Скопина, он будет использоваться также и в декоративной скульптуре. Сами игрушки на подставке явно предназначены не столько для игры, сколько для украшения полки или комода, то есть несут декоративную функцию.

Те же выразительность и экспрессия отличают аналогичные фигурки, украшающие сосуды. Примечательно, что изображения живых существ, соединенных с туловом сосуда, сохраняют не только живость, энергию, даже порывистость, но и индивидуальные характеристики.

Согласно общепринятой классификации декоративная керамика Скопина подразделяется на три основных группы:

Согласно общепринятой классификации декоративная керамика Скопина подразделяется на три основных группы:

1) собственно скульптура птиц, животных, людей, фантастических существ, часто несущих утилитарную, но не четко выраженную функцию;

2) предметы, в которых посудная форма сочетается со скульптурой;

3) декоративные сосуды того же типа без скульптур, но с обильным лепным орнаментом.

Большие затейливые декоративные «фигуры» в Скопине стали делать вначале как своеобразную рекламу: гончары выставляли перед своей мастерской вещи, демонстрировавшие их виртуозность в создании сложных форм. По легендам, этот обычай существовал еще в XVIII веке, но с освоением глазури гончары получили возможность делать свою «рекламу» более броской, нарядной, выразительной. Спрос на эти вещи показал, что выгодно заниматься их производством.

То обстоятельство, что в Скопине на рубеже XIX-XX веков сохранилась структура народного промысла с мелкими мастерскими, сыграло свою положительную роль в развитии творчества отдельных талантов. По преданиям, мастера соперничали друг с другом в создании все более сложных форм. Поэтому декоративная керамика того периода (в отличие от посудной) — это керамика авторская. В ее атрибуции помогают архивные данные, каталоги всероссийских и всемирных выставок, а также музеев. Однако конкретные даты и авторство того или иного мастера устанавливаются очень редко, только в том случае, если есть точные данные о приобретении вещей на базарах или у мастеров.

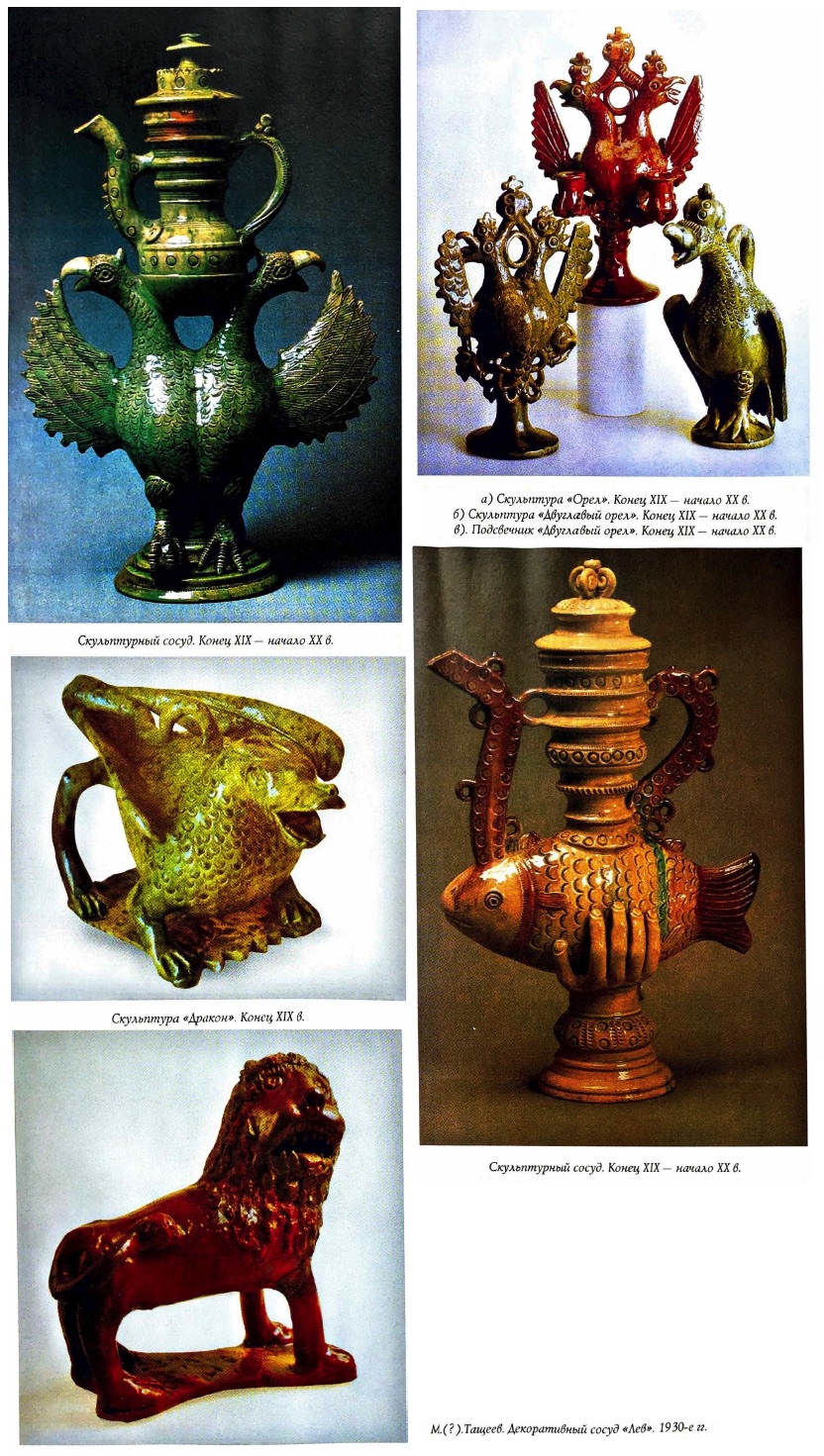

Исследователи установили фамилии гончаров, которые работали в Скопине на рубеже XIX—XX веков. Это Оводовы (прозвище — Сироткины), Жолобовы, Максимовы, Воронины, Пеленкины, Тащеевы и другие. Примечательно, что в новом направлении скопинского искусства возникли новые сюжеты и образы. Среди скульптуры, кроме традиционных персонажей (медведь, птица, рыба), чаще других изображали львов с разинутой пастью и лапой, положенной на шар.

Исследователи установили фамилии гончаров, которые работали в Скопине на рубеже XIX—XX веков. Это Оводовы (прозвище — Сироткины), Жолобовы, Максимовы, Воронины, Пеленкины, Тащеевы и другие. Примечательно, что в новом направлении скопинского искусства возникли новые сюжеты и образы. Среди скульптуры, кроме традиционных персонажей (медведь, птица, рыба), чаще других изображали львов с разинутой пастью и лапой, положенной на шар.

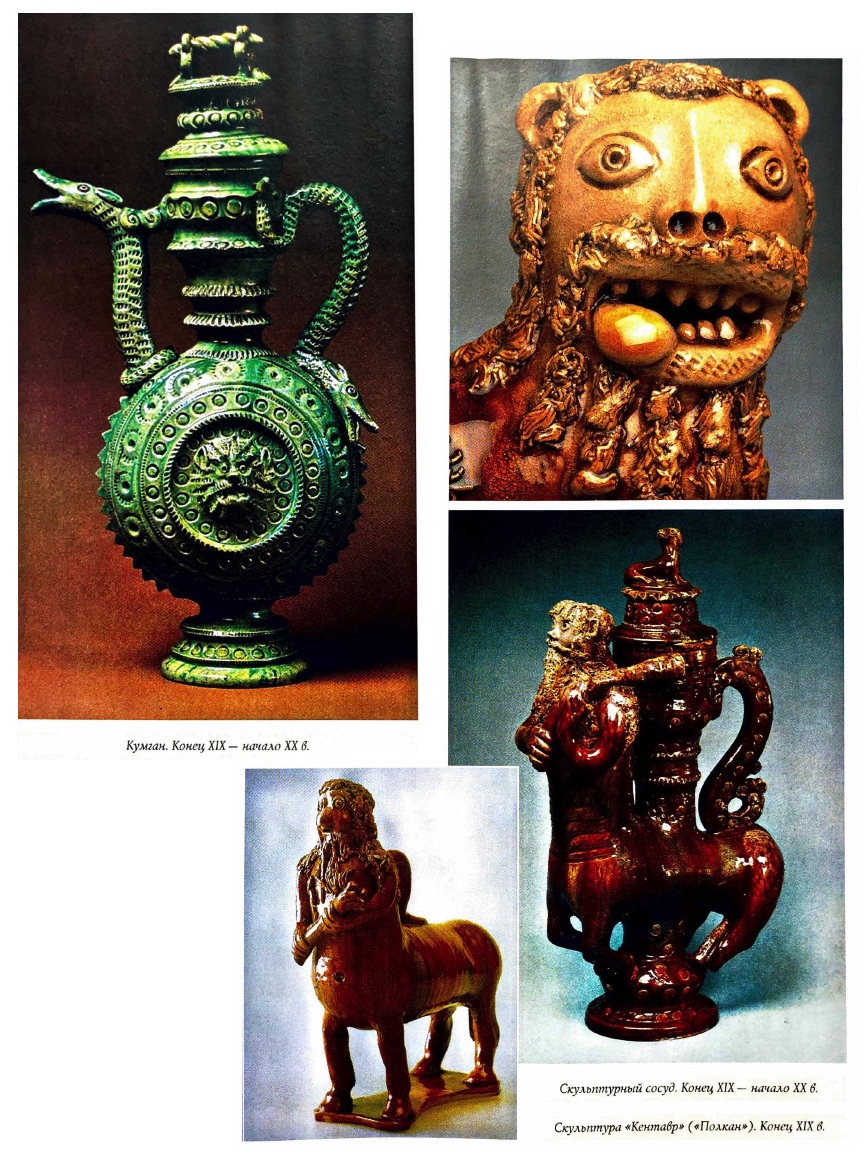

Еще один популярный персонаж — получеловек-полуконь «Полкан» (по существу, античный кентавр) — косматый, с густой бородой, с дубинкой в руках. Кроме этого — хвостатые и крылатые драконы, покрытые чешуйчатыми оттисками, штрихами и налепами, хищная птица-скопа, крокодилы, обезьяны и прочие «чудища». Эти сюжеты, скорее всего, — своеобразная скопинская трактовка лубочных картинок, книжных иллюстраций, садово-парковой скульптуры и архитектуры. Каждый автор выбирал то, что ему было особенно близко.

Появились и новые виды сосудов. Гончары стали делать своеобразные, нигде ранее не встречавшиеся квасники и кумганы, которые получили здесь широкое распространение. Квасник — это сосуд на конической ступенчатой ножке с широким туловом в форме диска с отверстием или кольца, завершающимся по-скопински раздутой воронкообразной горловиной, с крышкой и с ручкой, соединяющей горловину с плечиками сосуда. У кумганов в отличие от квасников нет отверстия в центре диска. Их можно разделить на две группы: первая — дисковидные кумганы, вторая — в форме кувшина.

Ранние квасники крайне просты, декор ранних вещей скромен — «строчка» по окружности тулова и разноцветные потеки глазури; просты по форме крышки и ручки. Со временем становится более сложным профиль конических ступенчатых ножек, горловина делается рифленой, ручка завивается в жгут, крышка усложняется, перемычка, соединяющая носик кумгана или квасника с горловиной, приобретает сложную форму закрученного завитка, завязанной узлом веревки, листа; соединения деталей с туловом сосуда окружаются «налепочками», подобиями нарядного воротничка.

Для украшения квасников и кумганов часто использовали налепные маски — маскароны, в которых соединились черты человека и зверя. Мотив маскарона гончары заимствовали у городской и усадебной архитектуры. Они изготовили глиняные штампики, которыми выполняли на сосудах своеобразные маски с круглыми глазами, широким вздернутым носом, открытым ртом и высунутым языком. Ими украшали тулово сосудов, носики и ручки, даже ставили сосуды на ножки в виде маскаронов.

Техника производства «фигур» мало отличалась от производства бытовых изделий. Тулово сосуда, его крышку и ножку вытягивали на круге, трубчатый носик получали, накатывая пласт глины на палочку, ручку выгибали из цилиндрического жгута. Полые туловища скульптур тоже вытягивали на круге, как цилиндр или сферу, постепенно суживая концы, переходящие в горло и хвост птицы, шею животного и так далее. Головы, крылья, гривы лепили отдельно. Подсохшие детали изделия примазывали жидкой глиной, а затем «декорировали» всю фигуру гравировкой или лепкой.

Формы некоторых деталей были однотипны, например, ножки сосудов, многоярусные горловины, высокие крышки, но они бесконечно варьировались в пропорциях, в соотношении с другими деталями и больше всего в декоре. Причем вариантность форм квасников и кумганов достигалась не только заменой отдельных частей сосуда скульптурными изображениями, украшениями скульптурой, но и изменениями объема тулова. Гончары порой составляли его из отдельных частей — четырех дуг, соединенных попарно в виде восьмерки, или образующих шар, или из трех трубчатых отрезков, составляющих треугольник.

Декоративные предметы гончары изготавливали сначала лишь по заказу или для ярмарки. Но именно в них с наибольшей полнотой проявился своеобразный скопинский стиль, характеризующийся исключительно смелой, сильной и богатой фантазией, позволившей мастерам создавать огромное количество разных декоративных вещей. При этом скопинцы проявили себя как виртуозные конструкторы, умеющие зрительно уравновешивать все части сложных сосудов, делать предметы устойчивыми.

Декоративные предметы гончары изготавливали сначала лишь по заказу или для ярмарки. Но именно в них с наибольшей полнотой проявился своеобразный скопинский стиль, характеризующийся исключительно смелой, сильной и богатой фантазией, позволившей мастерам создавать огромное количество разных декоративных вещей. При этом скопинцы проявили себя как виртуозные конструкторы, умеющие зрительно уравновешивать все части сложных сосудов, делать предметы устойчивыми.

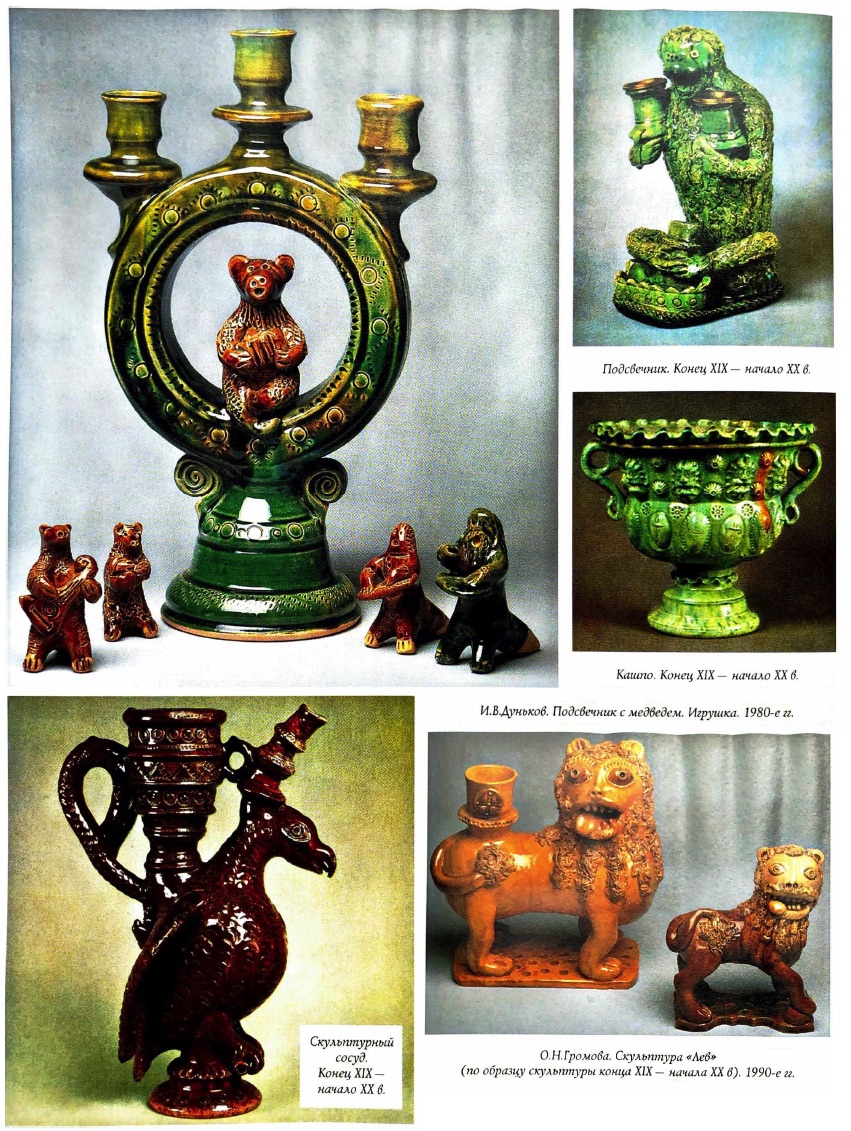

Параллельно с поиском художественной выразительности в пластике сосудов здесь развивалось и чисто скульптурное направление, в котором очень пригодились навыки, наработанные мастерами-игрушечниками. Но когда скопинцы выполняли скульптуры птиц или животных, то в отличие от игрушки, где их изображали добродушными, этим «фигурам», как правило, придавали устрашающий вид, поэтому обычные медведи, куры и петухи нередко получались жутковатыми. Крупные фигуры домашней птицы выполняли с соблюдением реалистических подробностей, но наделяли их не свойственной им экспрессией, а петушиный клюв хищно изгибали, как у орла. Птичьи перья изображали многорядной «строчкой», скобчатыми оттисками и штрихами, сплошь покрывая ими скульптуру. И, конечно, очень усиливали «игру» цветных глазурей, растекавшихся по поверхности, скапливавшихся в углублениях стекловидным слоем.

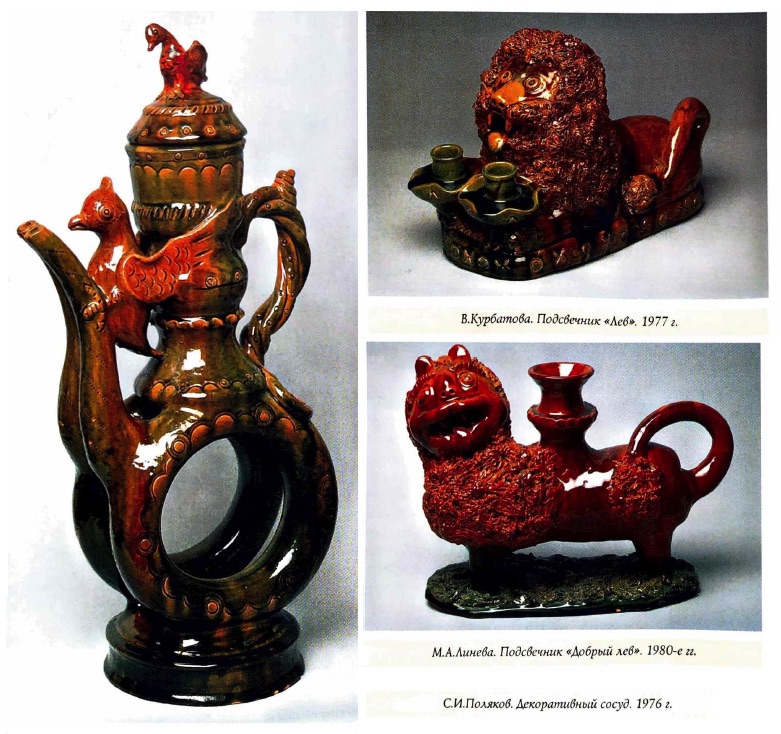

В изображениях орлов скопинские мастера сочетали фантастические черты сказочной птицы и мотивы герба царской России. Чаще всего эти двуглавые и одноглавые птицы сжимали в когтистых лапах рюмки-подсвечники а вся фигура служила осветительным прибором. Характерные черты льва передавали в виде оскаленной пасти, широкого, вздернутого носа, а также гривы и кисточки хвоста, выполненных из тонких полос глины. По преданиям именно Оводов рационализировал лепку львов, придумав пропускать глину сквозь сито, а из получившейся «лапши» делать пышные гривы. Скопинские львы воспринимаются как самостоятельная скульптура, хотя часто сохраняют функциональность сосуда. Его можно было наполнить через трубчатый выступ на голове льва, сливом же служила открытая львиная пасть.

Широко распространившиеся в Скопине типы подсвечников часто делали в виде хищной птицы-скопы, когда-то обитавшей здесь в болотистых местах и по имени которой, как считается, и был назван город.

Среди подсвечников преобладают настольные. Но некоторые из них имеют петлевидные ручки, поэтому могут использоваться в качестве настенных. И в этом случае скопинские мастера сконструировали их удобными для развески. Зажженные свечи усиливают игру световых бликов на глазурованной поверхности, что создает особое, сказочное впечатление.

Скопинские фигуры обычно довольно крупные — в 30—35 см высотой. Но встречаются и низкие «горизонтальные» изображения, например, распластавшийся на длинной подставке зубастый крокодил или свернувшийся кольцами змей с разинутой, страшной пастью. Все фигуры настолько динамичны, что, кажется, вот-вот сорвутся со своих подставок.

В декоративной пластике часто используется образ человека, редко встречающийся в украшении сосудов. Таковы скульптурные композиции моющейся женщины, крестьянина, нюхающего табак, дерущихся старика и старухи. Порой в фигурках отражен род занятий персонажа, например, торговец кренделями, бродячий скрипач с медведем. В скульптурных композициях уверенная лепка сочетается с умелой компоновкой и декоративной выразительностью.

.jpg) Несмотря на то, что изготовление фигурных изделий требовало значительно больше времени, чем производство простой гончарной посуды, это не останавливало мастеров в их стремлении к постоянному усложнению сосудов. Технические сложности не были преградой для Скопинцев, достигших большого исполнительского мастерства. Однако в этом таилась и определенная опасность: ободренные все возрастающим спросом на их диковинную продукцию, гончары старались все более усложнять вещи, не заботясь об их целесообразности. Кумганы и квасники оказывались порой странной и неудобной формы, нередко носики и ручки выполнялись в виде неприятно извивающихся змей, появлялись и такие нелепые детали, как натуралистически выполненная человеческая рука, поддерживающая какую-нибудь часть сосуда. Наивная фантазия и непосредственность уступали здесь место изощренности. Однако народные традиции бережно сохранялись при исполнении игрушек и бытовой посуды, по-прежнему составлявшей основу промысла.

Несмотря на то, что изготовление фигурных изделий требовало значительно больше времени, чем производство простой гончарной посуды, это не останавливало мастеров в их стремлении к постоянному усложнению сосудов. Технические сложности не были преградой для Скопинцев, достигших большого исполнительского мастерства. Однако в этом таилась и определенная опасность: ободренные все возрастающим спросом на их диковинную продукцию, гончары старались все более усложнять вещи, не заботясь об их целесообразности. Кумганы и квасники оказывались порой странной и неудобной формы, нередко носики и ручки выполнялись в виде неприятно извивающихся змей, появлялись и такие нелепые детали, как натуралистически выполненная человеческая рука, поддерживающая какую-нибудь часть сосуда. Наивная фантазия и непосредственность уступали здесь место изощренности. Однако народные традиции бережно сохранялись при исполнении игрушек и бытовой посуды, по-прежнему составлявшей основу промысла.

В годы Первой мировой войны многих мастеров призвали в армию, поэтому гончарное производство почти перестало существовать. В послеоктябрьский период скопинское гончарство в прежних своих масштабах уже не восстановилось. Работавшие в 1920-х — начале 1930-х годов мастера в основном удовлетворяли спрос на самое необходимое — простую посуду. В 1930-е годы мелкие скопинские мастерские и гончары-одиночки были объединены в артель «Керамика», где продолжали делать горшки, кринки, кашпо. Многие художественные навыки за эти годы были забыты. Лишь несколько потомственных гончаров, в первую очередь И.И.Максимов и И.И.Тащеев, снова стали изготавливать фигурные изделия, заказчиками которых были некоторые музеи. В 1940—1950-е годы оба мастера сделали много таких декоративных изделий, которые демонстрировались на выставках, вошли в музейные собрания.

Зная имена этих двух авторов и ряд их работ, можно выявить индивидуальные особенности творчества каждого из них. Если Тащеев предпочитал крупные формы, не перегруженные орнаментом, близкие по тематике к предшествовавшей эпохе, то вещи Максимова сравнительно невелики, пропорциональны, с множеством мелких налепов («завитушек», «пуговиц», спиралей, мелких зубчиков, лепных розеток, шариков и т. д.). Известны такие работы Тащеева, как кумган с рыбами, сосуд-скульптура «Василиск», изображающий фантастическое рычащее чудовище. У Тащеева чаще, чем у других, встречается мотив поясков из концентрических кругов, выполненный оттисками, и зубчиков, обрамляющих края сосуда.

Максимов создавал свои квасники и кумганы, вазочки и скульптурные сосуды, экспериментируя с формой, находя новые комбинации для традиционных форм и их декора. Вещи Максимова легко узнаваемы благодаря их своеобразному изяществу, аккуратности в лепке каждого элемента, изобретательности автора в разработке и расположении орнаментальных мотивов. Не выходя за рамки стиля скопинской декоративной керамики, Максимов по-своему выполнял изделия, привлекавшие не чудовищностью и замысловатостью, а веселой, приветливой нарядностью.

Заслуживает внимания и стремление мастера оригинально использовать в украшении вещи цвет, что было совсем нелегко при низком качестве и ограниченности расцветок глазури. Чаще всего его изделия двуцветны: например, тулово поливается тускло-зеленоватой глазурью, а носик, ручка, крышка и другие детали — бесцветной, под которой просвечивает рыжеватый тон черепка.

Творчество этих двух талантливых мастеров лишний раз убеждает в разнообразии художественных и технических приемов скопинского гончарства, из которых мастер отбирает то, что соответствует его вкусам и пристрастиям. Однако основа ассортимента скопинского гончарства — глазурованная обиходная посуда с ее пластичными формами и своеобразным скромным декором, а также игрушка — были в послевоенные годы преданы забвению.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов систематическую работу с промыслом начал развертывать Научно-исследовательский институт художественной промышленности (НИИПХ). Специалисты стремились помочь промыслу избрать верное направление для возрождавшегося искусства. В те годы творческие работы мог выполнять только единственный мастер — М.М.Пеленкин, представитель третьего поколения династии гончаров, где мастерство передавалось от деда к отцу и от отца к сыну. В десять лет он уже мог вытягивать на гончарном круге простейшие предметы, а с четырнадцати уже делал более сложные. Внушительные объемы, округлость форм, скромный декор — все, что характерно для скопинской бытовой керамики, определило основу, на которой развивалось творчество Пеленкина.

Деятельность его обширна. М.М.Пеленкин создал множество традиционных квасников и кумганов, декоративных ваз и подсвечников, кашпо и кувшинов, в которых чувствуется уверенная рука мастера В его изделиях простота формы сочетается со скульптурными украшениями, столь любимыми мастером и характерными почти для всех его вещей. Пеленкин варьирует и разнообразит размещение фигур, представляет их в движении, действии. Стремясь к динамичности, он отдает предпочтение асимметрии. Простая по форме вещь из-за обилия лепнины порой превращается в довольно сложное скульптурное изделие, которое свидетельствует о склонности мастера к простодушной и выразительной народной пластике.

Сильное впечатление производят его авторские работы: квасники и кумганы с выраставшими из их корпуса полканами, змеями, медведями, несущими всю лепную композицию большими рыбами. Среди лучших работ Пеленкина — квасник «Лев», со временем не утративший своего обаяния. Особенность сосуда — форма тулова в виде просторного кольца, в котором очень непринужденно разместился лепной лев с длинной гривой. В одном варианте композиции лев лежит боком к зрителю, в другом — сидит поперек обруча, упершись в его края толстыми передними лапами. В забавном облике этого зверя, в приемах лепки очень много общего со скопинской игрушкой. Для выставки-смотра народных художественных промыслов I960 года, проходившей в Манеже, М.М.Пеленкин изготовил разнообразную бытовую посуду — банки, кувшины, бочонки для солений, красивые большие миски или блюда с краями, отделанными «рюшкой», с глубоко прочерченной линией, облегавшей борта, и с гладким донышком, куда стекали коричневые и зеленоватые струи глазури.

Сильное впечатление производят его авторские работы: квасники и кумганы с выраставшими из их корпуса полканами, змеями, медведями, несущими всю лепную композицию большими рыбами. Среди лучших работ Пеленкина — квасник «Лев», со временем не утративший своего обаяния. Особенность сосуда — форма тулова в виде просторного кольца, в котором очень непринужденно разместился лепной лев с длинной гривой. В одном варианте композиции лев лежит боком к зрителю, в другом — сидит поперек обруча, упершись в его края толстыми передними лапами. В забавном облике этого зверя, в приемах лепки очень много общего со скопинской игрушкой. Для выставки-смотра народных художественных промыслов I960 года, проходившей в Манеже, М.М.Пеленкин изготовил разнообразную бытовую посуду — банки, кувшины, бочонки для солений, красивые большие миски или блюда с краями, отделанными «рюшкой», с глубоко прочерченной линией, облегавшей борта, и с гладким донышком, куда стекали коричневые и зеленоватые струи глазури.

Однако изготовление простой посуды и всякой мелочи на промысле не привилось, так как производство крупных декоративных вещей было экономически выгоднее. Нарядные сосуды стали тиражировать литьем (отливкой в гипсовых формах). На полках магазинов появились кумганы и квасники-близнецы с вялыми выпуклостями и обтекаемой поверхностью. Правда, литье в значительной мере способствовало популярности Скопина, керамику стала охотно приобретать ранее не знакомая с ней широкая публика.

В 1958 году среди учеников «Керамики» появилась Н.К.Насонова. Она набиралась опыта у М.М.Пеленкина и у своего деверя Л.Е.Насонова, которые сумели научить ее приемам мастерства. В конце 1950-х — начале 1960-х годов она осваивала ремесла, в 1960-е — 1970-е годы была уже сложившимся мастером, ведущим художником промысла, работы ее оригинальны и талантливы.

Н.К.Насонова первой среди скопинских женщин смело взялась за гончарство, считавшееся раньше мужским ремеслом, и очень быстро доказала, что ей доступен высший класс мастерства. В ряде своих работ она «по-женски» облегчила традиционно массивные формы, сделала более тонкими обручи квасников, развела в стороны дуги подсвечников, выполняя их в виде «ветвей». Н.К.Насонова не только варьирует традиционные формы сосудов, мотивы графического и лепного орнамента, но и стремится разнообразить скульптурные украшения и цвет поливы. Ее декоративные изделия строятся на сложных сочетаниях выпукловогнутых объемов, поверхность которых сплошь покрывается графическим и лепным орнаментом, состоящим из штрихов, точек, кружков, волнистых и зигзагообразных полос, ложчатых углублений, рельефных поясков, розеток.

Н.К.Насонова первой среди скопинских женщин смело взялась за гончарство, считавшееся раньше мужским ремеслом, и очень быстро доказала, что ей доступен высший класс мастерства. В ряде своих работ она «по-женски» облегчила традиционно массивные формы, сделала более тонкими обручи квасников, развела в стороны дуги подсвечников, выполняя их в виде «ветвей». Н.К.Насонова не только варьирует традиционные формы сосудов, мотивы графического и лепного орнамента, но и стремится разнообразить скульптурные украшения и цвет поливы. Ее декоративные изделия строятся на сложных сочетаниях выпукловогнутых объемов, поверхность которых сплошь покрывается графическим и лепным орнаментом, состоящим из штрихов, точек, кружков, волнистых и зигзагообразных полос, ложчатых углублений, рельефных поясков, розеток.

Вещи напоминают многоярусные сооружения, но строгая продуманность и логика в соотношении элементов, соединение их в одно целое придают изделиям конструктивную четкость и ясность. Насонова систематически работала и над обиходной керамикой. Ее посуда — это малосерийные изделия, выполненные вручную. Успешной стала ее попытка оживить традиционное производство игрушек, фигурок, групп птиц и зверей. Некоторое время поступали в продажу насоновские медвежата, но производство их не было прибыльным.

Вещи напоминают многоярусные сооружения, но строгая продуманность и логика в соотношении элементов, соединение их в одно целое придают изделиям конструктивную четкость и ясность. Насонова систематически работала и над обиходной керамикой. Ее посуда — это малосерийные изделия, выполненные вручную. Успешной стала ее попытка оживить традиционное производство игрушек, фигурок, групп птиц и зверей. Некоторое время поступали в продажу насоновские медвежата, но производство их не было прибыльным.

Но именно в эти непростые для фабрики годы здесь складывается коллектив единомышленников, кровно заинтересованных в развитии истинного искусства. Этому способствовал приезд в Скопин в конце 1960-х годов выпускников Абрамцевского художественно-промышленного училища (ныне Абрамцевский художественно-промышленный колледж имени В.М.Васнецова) А.И.Рожко и

Для индивидуальной манеры творчества А.И.Рожко характерны удлиненные пропорции сосудов, не лишенные своеобразного изящества, небольшие дисковидные тулова квасников и кумганов, стройные горловины, остроконечные крышки, украшенные фигурками птиц и зверей. Его пристрастие к ажурным формам сказалось в разработке «фирменных» ветвистых многосвечных подсвечников, сочетающих ярусы ответвлений, колец, полуколец со скопинскими узорами, птицами, медвежатами. Рожко, ставший со временем главным художником промысла, для расширения группы «производственных» образцов создал много привлекательных бытовых изделий: кувшинов и кувшинчиков, кружек и бокалов.

Для индивидуальной манеры творчества А.И.Рожко характерны удлиненные пропорции сосудов, не лишенные своеобразного изящества, небольшие дисковидные тулова квасников и кумганов, стройные горловины, остроконечные крышки, украшенные фигурками птиц и зверей. Его пристрастие к ажурным формам сказалось в разработке «фирменных» ветвистых многосвечных подсвечников, сочетающих ярусы ответвлений, колец, полуколец со скопинскими узорами, птицами, медвежатами. Рожко, ставший со временем главным художником промысла, для расширения группы «производственных» образцов создал много привлекательных бытовых изделий: кувшинов и кувшинчиков, кружек и бокалов.

З.П.Коркина (Демичева) проявила хороший вкус и чувство меры в пластике еще в своей дипломной работе в АХПУ — наборе кашпо в стиле Скопина. Ее ранние выставочные вещи, так же, как и у А.И.Рожко, были перегружены украшениями. Это связано с тем, что молодые мастера, попадая в Скопин, как правило, оказывались очарованными скопинским декоративным богатством. Однако очень скоро З.П.Коркина проявила себя как талантливый и тактичный автор. Она чуть ли не первая обратилась к возрождению форм старой скопинской бытовой посуды, вытягивая ее на гончарном круге. Это были в основном кружки — высокие и низкие, округлые, удобные, но при всей простоте украшений — нарядные. Их украшали гладкими поясками или оттисками концентрических кружков; в том месте, где широкие ручки соединялись с туловом, налепливалась завитушка — как знак автора.

Вместе с А.И.Рожко З.П.Коркина работала над созданием образцов для литья, стараясь по возможности украсить предметы массового производства.

Вместе с А.И.Рожко З.П.Коркина работала над созданием образцов для литья, стараясь по возможности украсить предметы массового производства.

В конце 1960-х — в 1970-е годы в Скопине гончарством увлеклись несколько человек «нехудожественных» профессий — формовщик С.И.Поляков, шлифовщица М.А.Линева и разнорабочая А.В.Курбатова. Вовлечение в художественное творчество людей, не имевших специальной подготовки, но обладавших творческой одаренностью, которые учились непосредственно у мастеров, не случайно для Скопина. Это свидетельствует о том, что здесь бережно относятся к традициям и принципам народного искусства.

У каждого нового автора естественное на раннем этапе подражание опытным керамистам сменилось собственным почерком, сложился свой тип вещей. Произведения профессиональных и самодеятельных авторов 1960-х — 1970-х годов стали все чаще появляться на выставках в Рязани, Москве и других городах. В рукотворных скопинских изделиях вновь почувствовалось живое дыхание гончарства, так ценимое настоящими любителями народного творчества.

Галина СОКОЛОВА

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 30 (сентябрь 2005), стр.68