История ювелирных украшений так же стара, как и история человечества. Нельзя определенно сказать, когда человек начал носить их, дополняя или нательные рисунки. Едва появившись, украшения стали знаками, выделявшими вождя племени (главу государства), жреца или шамана. С развитием общества менялась и роль украшений. Они выполняли не только декоративную функцию, выступали в роли оберега, знака власти, но и становились зримыми символами симпатий, чувств.

Известно также, что украшения не только указывали на определенное социальное положение, но и демонстрировали общественно-возрастные отличия. Так, например, по их форме и количеству можно было определить: достигла ли девушка брачного возраста, просватана она или нет, состоит ли женщина в браке, есть ли в семье дети, сколько их. В этой связи хочется упомянуть сохранившуюся до сих пор традицию дарить женщине кольца на рождение дочери и серег — на рождение сына. У казаков же серьга в ухе мужчин означала, что он единственный ребенок в семье, а традиция предписывала командирам особенно беречь таких людей как продолжателей своих родов. Украшения играли роль и знаков отличия полов, что отмечено Олеарием: «...чтобы отличить девочек, они продевают им большие серебряные или медные серьги в уши». Дело в том, что на Руси детей до десятилетнего возраста стригли и одевали одинаково независимо от пола, поэтому различить их могли только по серьгам.

Известно также, что украшения не только указывали на определенное социальное положение, но и демонстрировали общественно-возрастные отличия. Так, например, по их форме и количеству можно было определить: достигла ли девушка брачного возраста, просватана она или нет, состоит ли женщина в браке, есть ли в семье дети, сколько их. В этой связи хочется упомянуть сохранившуюся до сих пор традицию дарить женщине кольца на рождение дочери и серег — на рождение сына. У казаков же серьга в ухе мужчин означала, что он единственный ребенок в семье, а традиция предписывала командирам особенно беречь таких людей как продолжателей своих родов. Украшения играли роль и знаков отличия полов, что отмечено Олеарием: «...чтобы отличить девочек, они продевают им большие серебряные или медные серьги в уши». Дело в том, что на Руси детей до десятилетнего возраста стригли и одевали одинаково независимо от пола, поэтому различить их могли только по серьгам.

Еще в древности украшения свидетельствовали о том, состоит человек в браке или нет. Об этом можно было судить по кольцам, которые были широко распространены. У них у всех, как правило, идентичное строение: шинка — ободок, надеваемый на палец, и щиток.

Авторы «Большой иллюстрированной энциклопедии древностей» — Д.Гейдова, Я.Дурдик, Л.Кибалова и др. (Прага, 1988) считают, что «в своей первоначальной функции кольцо было разграничительным и распознавательным атрибутом, который человек носил в качестве свидетельства аутентичности и для простановки своего владетельского клейма на вещах, которые ему принадлежали». Поэтому древнейшая форма кольца — печатка. Ее изготавливали либо полностью из металла с врезным рисунком на щитке, либо из просверленного резного камня (инталии), нанизанного на проволочку-обод. Сначала кольцо было признаком власти, а не украшением, позднее появился новый вид кольца — обручальное.

В Древнем Египте на брачных кольцах-печатках гравировали имена жениха и невесты. Английские исследователи, изучив одно брачное кольцо из фондов Каирского музея, сделали смелое предположение об истории, связанной со смертью фараона Тутанхамона. Так, на кольце были выгравированы имена Аи — верховного жреца при Тутанхамоне и Анхеснпаатон — вдовы фараона (поверх женского имени впоследствии было начертано другое, что свидетельствует о втором браке Аи). Это позволило предположить, что властолюбивый и коварный Аи убил юного фараона (с помощью новейших технических средств на черепе мумии были обнаружены следы удара, нанесенного спящему либо склоненному в молитве человеку и приведшего к смерти) и заставил Анхеснпаатон взять себя в мужья. Этот брак был единственной возможностью у Аи стать фараоном Египта, так как Анхеснпаатон была не только женой фараона, но и дочерью фараона Аменхотепа IV (Эхнатона), а значит, обладала царской властью. Известны два письма Анхеснпаатон к хеттам с просьбой прислать своего принца ей в мужья: «не хочу брать мужа из своих слуг», писала она, имея в виду Аи, возможно, догадываясь о его причастности к смерти мрка. Но хеттский принц, посланный в Египет, был убит, и брака с Аи ей избежать не удалось. Таким образом верховный жрец получил и верховную светскую власть, после чего избавился от Анхеснпаатон и женился на другой.

Впоследствии появилось множество различных колец: ажурные, гладкие спиралевидные, перстни, украшенные вставками из драгоценных камней, украшенные зернью, сканью, сплетенные из волос и другие.

Впоследствии появилось множество различных колец: ажурные, гладкие спиралевидные, перстни, украшенные вставками из драгоценных камней, украшенные зернью, сканью, сплетенные из волос и другие.

Произведения древнегреческих ювелиров поражают разнообразием примененных техник, тонкостью исполнения и изысканностью форм. Колье, серьги, фибулы оставляют впечатление объема, богатой фактуры, даже тяжеловатости. Однако, чтобы создавалось такое впечатление, специально использовали большое количество полых подвесок, причудливый орнамент скани, зернь, придававшую украшению шероховатость и детализировавшую рисунок. Греция, испытывавшая дефицит в золоте, таким образом решила проблему недостатка в роскошных веьцах.

Кольца с любовной символикой — яркий образец древнегреческого мастерства. Найденное в Великобритании, в Нортумберленде, кольцо датируется II веком нашей эры, но его исполнение явно свидетельствует о руке ювелира-грека. Золотое, ажурное, оно состоит из шестнадцати плакеток, каждая из которых разделена на три горизонтальные зоны: верхняя и нижняя содержат валютообразный завиток с капелькой зерни, как бы обрамляя букву, помещенную в средней зоне. Эта форма типична для позднеантичных колец. А надпись на греческом языке, расположенная посредине и опоясывающая все изделие, «залог любви Полемея» определяет символическое значение данного украшения и его происхождение из Восточной Римской империи.

Со временем не только надписи начинают свидетельствовать о любовном характере украшения, постепенно расширяется разнообразие колец благодаря введению изображений символического характера. В Древнем Риме появляются кольца с изображением рукопожатия. В то время именно рукопожатием скреплялись любой договор, соглашение. Брачный союз — тоже своего рода соглашение, поэтому рукопожатие оказалось наиболее подходящим символом и для свадебного кольца.

Два замечательных экземпляра римских колец с рукопожатием хранятся в Британском музее. Оба выполнены из золота, рельефные изображения этого действа помещены в овальном щитке, обрамленном сканым жгутом. Сходны также декоративные элементы шинок: по обеим сторонам щитка они украшены спиральками скани с капельками зерни по центру каждой. Зернью украшена вся поверхность шинок. Оба кольца датированы IV веком, но одно из них (левое) найдено при раскопках позднеримского форта в Ричборо (графство Кент), второе (соответственно, правое) было обнаружено в Сетфорде (Норфолк). Практически идентичная иконография обоих колец позволяет высказать две версии. По одной, эти кольца принадлежали супругам (левое кольцо заметно больше правого), чьи души нашли покой в разных землях, возможно, супруг пал в битве за форт Ричборо. Другая версия — менее романтичная: эти два кольца принадлежали разным, совершенно чужим людям, а поразительное их сходство — свидетельство сложившейся иконографии обручальных колец на данной территории.

.jpg)

Как и большинству римских колец, этим украшениям присущи утяжеленность, массивность, но нет какого-либо намека на изящность — даже жгуты скани и капельки зерни не придают тонкости, а, скорее наоборот, еще больше обременяют изделие, добавляя ему, как говорится, основательности.

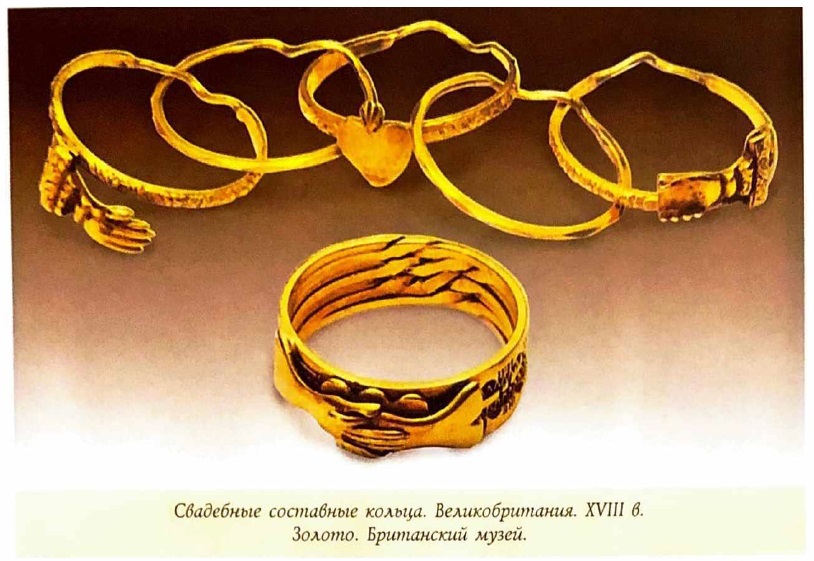

Использование рисунка рукопожатия в украшениях свадебно-любовной символики не ограничено эпохой античности. Эта традиция продолжилась в Европе в XVI — XVII веках. В то время появилось множество форм и вариантов колец-«рукопожатий». Их делали даже разъемными: «рукопожатие», разжимаясь, демонстрировало сердечко, надпись или два сложенных сердца. Английские, так называемые «паззл-кольца» насчитывали до 5—7 отдельных звеньев, скрепленных вместе.

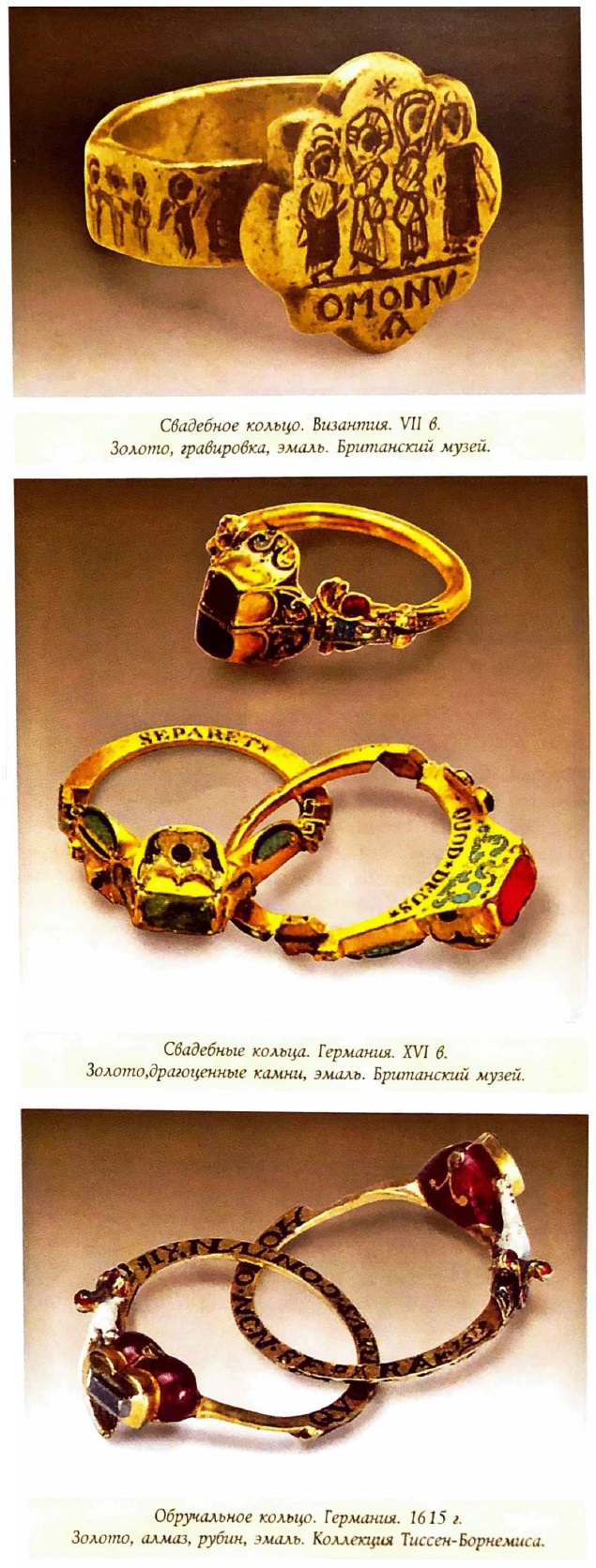

Образцы византийских свадебных украшений содержат уже христианскую символику: изображения креста, фигур Христа и Богоматери, святых. Известные нам на ходки из этой области воплощают новую идею брака — не договора, сделки, а союза, имеющего божественное освящение. Стилистика таких украшений остается в лоне античного искусства. Техника изготовления, характерные для Византии греческие надписи вкупе с христианской символикой помогают в атрибуции этих предметов.

Византийские свадебные кольца VI —VII веках, как правило, искусно гравировали. Изображения, выгравированные и покрытые эмалью, запечатлевали жениха и невесту. Известны даже свадебные кольца-печатки. Так, на одном из позднеантичных колец щиток украшен глубоко врезанными погрудными портретами мужчины и женщины, увенчанными маленьким равноконечным (греческим) крестиком. Гравированные, с эмалью, тоже погрудные изображения мужчин и женщин чередуются на медальонах, образующих шинку кольца. Все мужчины одеты в хламиды, скрепленные на правом плече фибулой, тип которой свидетельствует о высоком статусе их владельцев. Фибула же изображенного на щитке мужчины расположена на его левом плече. Это позволяет

Византийские свадебные кольца VI —VII веках, как правило, искусно гравировали. Изображения, выгравированные и покрытые эмалью, запечатлевали жениха и невесту. Известны даже свадебные кольца-печатки. Так, на одном из позднеантичных колец щиток украшен глубоко врезанными погрудными портретами мужчины и женщины, увенчанными маленьким равноконечным (греческим) крестиком. Гравированные, с эмалью, тоже погрудные изображения мужчин и женщин чередуются на медальонах, образующих шинку кольца. Все мужчины одеты в хламиды, скрепленные на правом плече фибулой, тип которой свидетельствует о высоком статусе их владельцев. Фибула же изображенного на щитке мужчины расположена на его левом плече. Это позволяет  говорить, что перед нами — кольцо-печатка. Скорее всего оно было задумано и служило для проставления печати на вещах, принадлежавших этой семье.

говорить, что перед нами — кольцо-печатка. Скорее всего оно было задумано и служило для проставления печати на вещах, принадлежавших этой семье.

Известны не только кольца с брачной символикой.

В Византии, например, существовал обычай, когда жених дарил невесте свадебный пояс. Впрочем, это было необязательной частью свадебной церемонии. Один такой пояс был найден на территории Турции. На двух больших центральных медальонах — изображения Христа, жениха и невесты по бокам и надписи по-гречески. 22 диска меньших размеров, соединенных друг с другом двойными петлями, содержат высокорельефные погрудные изображения. Между центральными дисками — две привески в виде сердец. Это один из ранних примеров использования подобной формы (распространенной в восточном искусстве) в любовном украшении. Византия славилась своим тонким изощренным искусством, сложными и трудоемкими техниками. Данный образец — тому подтверждение. При изготовлении этого пояса была применена очень сложная техника — басма. Ее особенность заключается в способе нанесения изображения на металл: весь рисунок отпрессован на тонких золотых пластинах с каменной матрицы. Но при этом византийские мастера добивались высокого рельефа, иногда даже горельефа, на металле, что, собственно, и составляет сложность этого метода и мастерство ювелиров.

Есть в этих украшениях византийского круга любопытная особенность. В них прослеживается обращение к определенному числу, и это кажется не случайным совпадением, а определенной закономерностью. 24 — количество дисков в свадебном поясе, 16 ажурНЫХ плакеток позднеантичного «кольца Полемея», 8 медальонов (включая щиток) византийского кольца-печатки... Византия, благодаря своему геополитическому положению, так или иначе сталкивалась с древними восточными учениями, которые нашли отражение и в искусстве. В основе каждого из рассмотренных украшений лежит восьмерка, образованная двумя четверками, которые в нумерологии символизируют постоянство, незыблемость. Выражаясь языком геометрии, украшения имеют форму октогона, образованного из двух наложенных друг на друга квадратов. Таким образом, любовное украшение, содержащее в основе цифру восемь, символизирует единство двух основ, незыблемость слияния, прочность союза. Эта идея воплощена в византийском кольце VII века. Здесь и форма щитка — квадрифолий, и шинка — октогон. Квадрифолий — не что иное, как квадрат с прямыми углами, наложенный на квадрат с закругленными углами,  один из которых можно интерпретировать как мужское начало, а второй, соответственно, — как женское. На щитке данного экземпляра расположены изображения жениха и невесты, благословляемых Иисусом Христом и Богоматерью. Внизу — надпись на греческом «OMONVA», то есть «гармония», что, должно быть, означает гармонию, согласие в браке. Восьмиугольная шинка украшена гравированными сценами из жизни Христа. Так в украшениях нашли отражение не только идеи христианства, но и древние восточные учения, связанные с символикой и магией числа.

один из которых можно интерпретировать как мужское начало, а второй, соответственно, — как женское. На щитке данного экземпляра расположены изображения жениха и невесты, благословляемых Иисусом Христом и Богоматерью. Внизу — надпись на греческом «OMONVA», то есть «гармония», что, должно быть, означает гармонию, согласие в браке. Восьмиугольная шинка украшена гравированными сценами из жизни Христа. Так в украшениях нашли отражение не только идеи христианства, но и древние восточные учения, связанные с символикой и магией числа.

Тема единства и слияния двух начал прозвучала и в украшениях христианской Европы. Начиная с XIV века здесь появляются двойные кольца — так называемый немецкий тип. Обручальные кольца этого типа, воплотившие христианский смысл супружества в украшении, выполнялись из двух отдельных, но скрепленных неразрывно, каждое — со своим камнем. Один камень символизировал женское начало в супружеской паре (рубин, шпинель), а другой — мужское (сапфир, изумруд, бирюза, алмаз). Помимо этого символического толкования, рубин и шпинель издревле считались камнями-талисманами любви, страсти, а алмаз, изумруд и сапфир — камнями верности.

Кольцо непременно делали разъемным и на внутренней стороне обеих шинок были надписи на латыни или на немецком языке: «Что бог сочетал, того человек да не разлучает» — заключительные слова обряда венчания. Кольца очень пышно украшали эмалью, покрывавшей рельефные детали декора. Такой тип колец наибольшее распространение получил в XVI—XVII веках. В одном экземпляре порой можно различить сразу два типа колец — двойное немецкое с «рукопожатием». В коллекции Тиссен-Борнемиса есть кольцо XVII века — двойное, разъемное, каждая рука удерживает половинку сердечка, которая в свою очередь украшена драгоценным камнем (алмазом и рубином). Так называемые немецкие двойные кольца способствовали появлению аналогичных украшений в России.

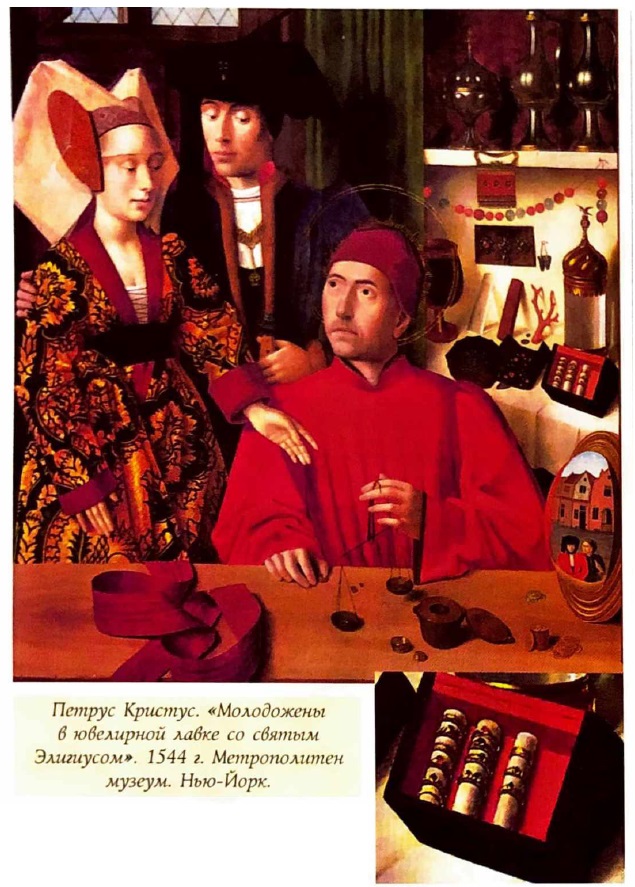

Тип немецкого двойного свадебного кольца запечатлен на картине фламандского живописца Петруса Кристуса «Молодожены в ювелирной лавке со святым Элигнусом». Среди украшений, лежащих на полочке: брошей, бус, отдельных бусин, веточек кораллов, кусков горного хрусталя и сердолика(?) — коробочка с кольцами, нанизанными на бумажные цилиндры. Среди них отчетливо видно одно, с двумя расположенными по горизонтали камнями. Картина выполнена в жанре бытовой сцены с четой юных молодоженов, зашедших в ювелирную лавку. Однако лавочником изображен святой Элигиус — покровитель ювелирного дела, измеряющий вес обручальных колец. Таким образом, картина получает символическую нагрузку. Смысловой диапазон широк: это и пожелание вечной любви молодой чете (ведь золото — практически неизменно), и освящение символов супружества (колец), и, наконец, измерение чувств каждого из супругов (кольца молодых лежат в чашах весов).

Тип немецкого двойного свадебного кольца запечатлен на картине фламандского живописца Петруса Кристуса «Молодожены в ювелирной лавке со святым Элигнусом». Среди украшений, лежащих на полочке: брошей, бус, отдельных бусин, веточек кораллов, кусков горного хрусталя и сердолика(?) — коробочка с кольцами, нанизанными на бумажные цилиндры. Среди них отчетливо видно одно, с двумя расположенными по горизонтали камнями. Картина выполнена в жанре бытовой сцены с четой юных молодоженов, зашедших в ювелирную лавку. Однако лавочником изображен святой Элигиус — покровитель ювелирного дела, измеряющий вес обручальных колец. Таким образом, картина получает символическую нагрузку. Смысловой диапазон широк: это и пожелание вечной любви молодой чете (ведь золото — практически неизменно), и освящение символов супружества (колец), и, наконец, измерение чувств каждого из супругов (кольца молодых лежат в чашах весов).

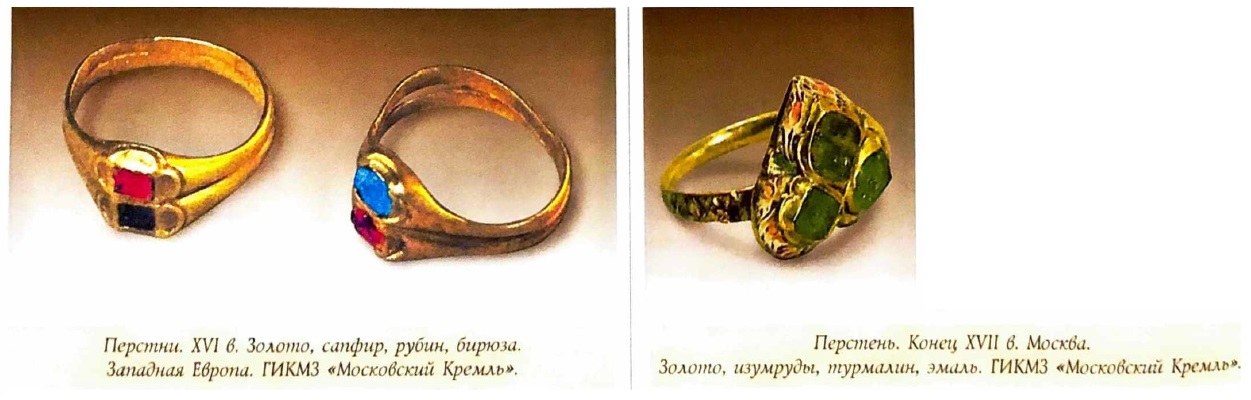

Двойные кольца, выполненные русскими мастерами можно увидеть в собрании Музеев Московского Кремля Это два перстня с двумя камешками на каждом (рубином и сапфиром — в одном случае, рубином и бирюзой — в другом) и сдвоенной шинкой. Камни посажены рядом по вертикали, каждый в своем гнезде. Датированы эти произведения XVI веком. Но хотя они и признаны работой западноевропейских мастеров, правильнее было бы считать их произведениями русского ювелирного искусства. Оформление обоих колец очень простое, они сделаны неразъемными (что уже не соответствует немецкому типу обручальных колец), гладкие шинки спаяны в одну. Каст решен в виде четырех лепестков, окружающих камень-цветок в соответствии с древнерусской трактовкой драгоценного камня, ценность которого заключалась преимущественно в цветовой насыщенности.

В одном из перстней использована бирюза — излюбленный на Руси любовный талисман.

Еще с языческих времен на Руси (у вятичей, кривичей) кольцу отводилась определенная роль при вступлении и заключении брака. Украденное парнем кольцо обязывало девушку к свадьбе. Кольца и перстни, подаренные женихом в предсвадебный период, служили залогом верности девушки любимому парню. Предпочтительным камнем для вставки в обручальные кольца, а это — следование восточной традиции, была бирюза — символ любви. Согласно персидским поверьям, бирюза — это кости людей, умерших от любви. Поэтому этот камень считается талисманом в сердечных делах. Путешественники-европейцы, находившиеся в русле иной символики, в своих записках о России отмечали черты местного колорита. Так, их удивляли встречавшиеся в торговых рядах женщины с бирюзовым перстеньком в зубах. Однако иностранцам было невдомек, что перстенек с бирюзой в зубах торговки сулил любовь, которую она была готова продать, как и любой другой товар.

Так что, судя по всему, «двойные кольца» из Московского Кремля — это ориентированные на западные образцы произведения русских мастеров XVI—XVII века.

К новым типам колец, в массе появившихся в тот период, относятся и кольца со щитком-сердечком. Перстень из собрания Музеев Московского Кремля, датированный концом XVII века, является работой московского ювелира. Щиток украшают два плоских изумруда и турмалин, а также расписная эмаль с цветочным узором по чеканному орнаменту. Композиция щитка и яркая эмаль роднят это изделие с европейскими ренессансными произведениями. Оформление кастов, мотив тюльпана в орнаменте и цветовое решение «генетически» связаны с восточно-ориентированными русскими украшениями. Так в одном произведении органично сочетаются две тенденции.

Помимо колец, скрепляющих узы брака, на Руси были и другие украшения с .любовной СИЛ1ВОЛИКОЙ, которые появились тоже благодаря влиянию западного искусства.

На другом сохранившемся украшении — серьгах мы видим изображения голубков. Известно, что в древнерусском искусстве рисунок птицы использовался в серьгах, но истоки этого декоративного мотива — на Востоке.

Большой популярностью, особенно в Новгороде, пользовались серьги-голубцы, с подвеской в форме птицы, украшенной сканью, зернью, эмалью, драгоценными камнями. Ее образ часто использовался в ювелирном искусстве фатимидов в Египте и сельджукидов в Иране. На Востоке птица — символ удачи, добрых вестей и плодородия. Поэтому использование такого мотива в серьгах наиболее уместно: добрые вести человек может воспринимать чаще всего ушами, да к тому же серьги — женское украшение и символика плодородия, согласно древнерусской традиции, здесь более уместна.

Сравнивая русские серебряные серьги из собрания Государственного Исторического музея и золотое ожерелье из коллекции Патти Кадби Берч, можно найти много общего в трактовке изображения птицы. В обоих случаях использованы подвески в виде двуглавых птиц, одинакова передача отдельных деталей. Так, рисунок крыла направлен сначала вниз, затем резко в сторону, закругляясь при этом, хвост — небольшой, слегка расширяющийся, направлен вниз.

Сравнивая русские серебряные серьги из собрания Государственного Исторического музея и золотое ожерелье из коллекции Патти Кадби Берч, можно найти много общего в трактовке изображения птицы. В обоих случаях использованы подвески в виде двуглавых птиц, одинакова передача отдельных деталей. Так, рисунок крыла направлен сначала вниз, затем резко в сторону, закругляясь при этом, хвост — небольшой, слегка расширяющийся, направлен вниз.

В случае же с серьгами из кремлевского собрания ближайшая аналогия обнаруживается в западноевропейском искусстве. Это кольца с  «воркующими голубками». Более ранних образцов найти не удалось, хотя этот сюжет уже опубликован в книге «Символы и эмблемата», поэтому в качестве примера здесь приведены два французских кольца конца XVIII века из собрания Британского музея. На одном из них щиток решен в виде целующихся голубков, покрытых белой эмалью, на цветке с рубином. По шинке пущена надпись:

«воркующими голубками». Более ранних образцов найти не удалось, хотя этот сюжет уже опубликован в книге «Символы и эмблемата», поэтому в качестве примера здесь приведены два французских кольца конца XVIII века из собрания Британского музея. На одном из них щиток решен в виде целующихся голубков, покрытых белой эмалью, на цветке с рубином. По шинке пущена надпись:

«UNIS A JAMAIS», что в переводе с французского означает «соединяю навсегда». На щитке второго кольца, под стеклом, — рисунок коричневой пастелью(?) двух голубей на соединенных сердцах. Головы птиц увенчаны  короной, снизу рисунок обрамлен лавровыми ветвями, в совокупности это трактуется как торжество любви. Над рисунком надпись:

короной, снизу рисунок обрамлен лавровыми ветвями, в совокупности это трактуется как торжество любви. Над рисунком надпись:

«L’AMOUR NOUS UNIT» — «любовь нас соединила».

Изображение птиц на французских кольцах и в серьгах очень похоже: это и натурализм в передаче, и, если не соединенность клювиками, то как минимум обращенность голубей друг к другу. Так что, эти серьги тоже относятся к украшениям с любовной символикой. Говоря об ассортименте таких украшений, можно упомянуть краткий перечень вещей, подаренных женихом невесте на сговор  (Россия 1793 г.): «Жених привез мне жемчу*. ные браслеты, потом дарил мне часы, веера, шаль турец. кую, яхонтовый перстень, осыпанный бриллиантами, и множество разных других вещей». Значит, кольцо не выступает здесь в роли основного украшения, скрепляющего или демонстрирующего чувства: кольцо с «камнем любви», рубином, подарено потом, а на сговор — браслеты. «Обычай обручения кольцами окончательно вошел в православный быт и стал церковным обрядом с конца XVIII века, до того было принято обручение крестами». — пишет Р.М.Кирсанова в книге «Русский костюм и быт XVIII—XIX веков» (М., 2002.) В XVII столетии существовало множество различных конфигураций креста — они были из золота, серебра, меди, ярко украшены эмалью, драгоценными камнями, жемчугом, цветными стеклами. По стилю и типу декора нательные крестики даже подразделялись на мужские и женские. Мужские кресты — более строгого и лаконичного рисунка, в их декоре преобладают простые линейные геометрические формы: ромбы, квадраты. Вокруг средокрестия, как правило, — лучи. Краски эмали — более сдержанные, в сине-зеленой гамме. На обороте — тексты молитв и славословий Кресту-Женские кресты украшены яркой, празднично звучащей эмалью: красного, желтого, зеленого цветов с преобладанием белого (символ невинности души, чистоты и святости). Орнамент, покрывающий оборот, — травный, концы — округлые, украшены жемчугом или шариками металла, как и средокрестие. Такие кресты (их величина около 5—6 см) служили и украшением в контексте праздничного наряда женщины.

(Россия 1793 г.): «Жених привез мне жемчу*. ные браслеты, потом дарил мне часы, веера, шаль турец. кую, яхонтовый перстень, осыпанный бриллиантами, и множество разных других вещей». Значит, кольцо не выступает здесь в роли основного украшения, скрепляющего или демонстрирующего чувства: кольцо с «камнем любви», рубином, подарено потом, а на сговор — браслеты. «Обычай обручения кольцами окончательно вошел в православный быт и стал церковным обрядом с конца XVIII века, до того было принято обручение крестами». — пишет Р.М.Кирсанова в книге «Русский костюм и быт XVIII—XIX веков» (М., 2002.) В XVII столетии существовало множество различных конфигураций креста — они были из золота, серебра, меди, ярко украшены эмалью, драгоценными камнями, жемчугом, цветными стеклами. По стилю и типу декора нательные крестики даже подразделялись на мужские и женские. Мужские кресты — более строгого и лаконичного рисунка, в их декоре преобладают простые линейные геометрические формы: ромбы, квадраты. Вокруг средокрестия, как правило, — лучи. Краски эмали — более сдержанные, в сине-зеленой гамме. На обороте — тексты молитв и славословий Кресту-Женские кресты украшены яркой, празднично звучащей эмалью: красного, желтого, зеленого цветов с преобладанием белого (символ невинности души, чистоты и святости). Орнамент, покрывающий оборот, — травный, концы — округлые, украшены жемчугом или шариками металла, как и средокрестие. Такие кресты (их величина около 5—6 см) служили и украшением в контексте праздничного наряда женщины.

Их носили поверх одежды среди бус, цепочек и ожерелок.

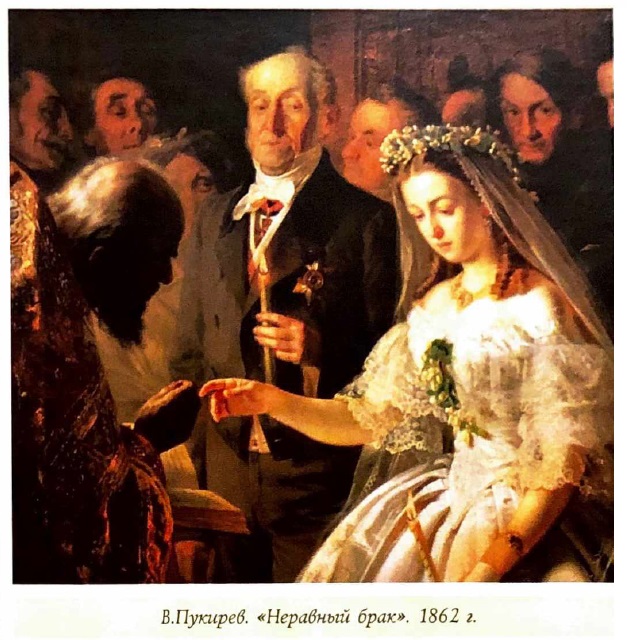

Долгое время положение обручального кольца не было строго зафиксировано, его носили на указательном пальце, на среднем, на безымянном. В Древней Греции считалось, что безымянный палец левой руки имеет тесную связь с сердцем. Правая рука — это власть, левая — это сердце. Поэтому в европейской традиции обручальное кольцо — на левой руке. В России же обручальные кольца неотделимы от правой руки, а вдовы и вдовцы обычно надевали кольца на левую руку, иногда сразу два — свое и умершего супруга. И хотя традиция обручальных колец напрямую не связана с церковной, а имеет более глубокие языческие корни (о которых упоминалось выше), известны церковные обряды, в которых было принято переносить в процессе венчания кольцо с пальца на палец: на большой — со словами «во имя Отца», на указательный — «и Сына», на средний — «и Святаго Духа» и затем на безымянный — «Аминь», где оно и оставалось, — отмечает Т.В.Забозлаева в работе «Драгоценности в русской культуре XVIII—XX веков». (СПб.,2003). Возможно, на картине «Неравный брак» зафиксирован именно такой обряд. Видно, что невеста приготовила указательный палец, на большом, вероятно, кольцо уже побывало.

Обручальные кольца на Руси надевали задолго до свадьбы, иногда еще детям: жениху — золотое, невесте — серебряное. В соответствии со старинными представлениями, золото — Солнце, серебро — Луна. Как Луна зависит от Солнца, так и жена зависит от мужа. В те времена существовал обычай именовать жениха князем (солнцем), а невесту — княгиней (луной). С появлением традиции обмена обручальными кольцами возникло и новое объяснение символики: золотое кольцо невесты — знак чистоты и непорочности, серебряное жениха — знак силы. Еще одна трактовка символического обмена — идея христианского смирения в браке: муж как бы уступает первенство жене.

Вступление в брак — событие значимое и торжественное. Во время церковной церемонии головы жениха и невесты венчали короны (уподобление князю и княгине). Свадебному наряду уделялось особое внимание, его украшали гораздо богаче, чем праздничный: жемчугом, бисером, рубленым перламутром, драгоценными камнями (цветными стеклами), серебряным и золотным шитьем (вышивкой разноцветными нитями), голову невесты украшали «короной». Порой убранство костюма стоило почти 300 рублей. Не каждый мог позволить себе такую роскошь, какую требовал обряд. Поэтому зачастую свадебные наряды жениха и невесты служили не одному человеку, а целой деревне.

Свадьбы в купеческой среде устраивали с большим размахом. Но если в крестьянской традиции укоренились более архаичные символы: муж — князь, жена — княгиня, то ориентирами для купцов служили традиции современного им высшего общества, двора. И хотя вкусы этой публики отставали от мод того времени, уже к концу XVIII — началу XIX века эстетические пристрастия выходят из области традиционного и вливаются в русло европейской направленности русской культуры.

Так, кофта невесты-купчихи по фасону приближалась к корсету, юбка приобрела более обширные формы. И, наконец, наиболее показательным было убранство прически, соответствовавшей светскому образу: «В волосах, между лентами и цветами, жемчуг и склаважи из дорогих камней», — писала Е.Авдеева в статье «Старинная русская одежда; изменения в ней и мода нового времени» в журнале «Отечественные записки» в 1853 году. Под склаважами автор имеет в виду, естественно, не шейное украшение, бытовавшее в середине XVIII века, а диадему-бандо либо шпильки-цитернадели.

Самые пышные и богатые свадьбы игрались в придворном кругу. Эти торжества зачастую не были обойдены царским вниманием. Петр I, например, сам устраивал и участвовал в празднествах по случаю бракосочетания своих приближенных. Кроме личного участия монарх удостаивал подданных поистине царскими (в прямом и переносном смысле) подарками к свадьбе. Так, «императрица (Анна Иоанновна) наградила ее (свою фрейлину): благословила иконой, пожаловала бриллиантовый цветок с красным яхонтом, жемчужную нить и глазетовое платье со своего плеча».

Согласно традиции русского двора, фрейлина, выходившая замуж, получала от казны приданое, а особа, при которой она состояла (императрица или великая княгиня), собственноручно украшала новобрачную драгоценностями, принадлежавшими казне. Так, украшая к свадьбе фрейлину Варвару Николаевну Голицыну (будущую Головину), Екатерина II «добавила к обычным украшениям еще и рог изобилия. Таким образом императрица пожелала своей фрейлине «красоты, изобилия и плодородия».

Символизм и образность, присущие культуре XVIII века отразились и в украшениях. Образы из книги «Эмблемы и символы», напечатанной в 1705 году в Амстердаме по велению Петра I, активно использовались для декоративного решения украшений, наполняя их новым смысловым звучанием. Каждое изображение цветка или насекомого имело свое определенное значение. Так, например, пчела — означает трудолюбие, неусыпность, науки, искусства и художества»; фиалка — «красота в смирении»; бутон розы — «приятное от приятного; мой запах будет благовонным»; розовая роза — «чаровница в зените красоты»; ирис — «опьяняющая счастьем». В 1750—1760-е годы излюбленным украшением костюма придворных дам петербургского света были броши-букеты из драгоценных камней — самый дорогой и желанный подарок. Их носили на корсете, в волосах, на плече. Прусский посланник при русском дворе барон фон Гольц в депеше от 8 июня 1762 года писал королю Пруссии Фридриху II:

Символизм и образность, присущие культуре XVIII века отразились и в украшениях. Образы из книги «Эмблемы и символы», напечатанной в 1705 году в Амстердаме по велению Петра I, активно использовались для декоративного решения украшений, наполняя их новым смысловым звучанием. Каждое изображение цветка или насекомого имело свое определенное значение. Так, например, пчела — означает трудолюбие, неусыпность, науки, искусства и художества»; фиалка — «красота в смирении»; бутон розы — «приятное от приятного; мой запах будет благовонным»; розовая роза — «чаровница в зените красоты»; ирис — «опьяняющая счастьем». В 1750—1760-е годы излюбленным украшением костюма придворных дам петербургского света были броши-букеты из драгоценных камней — самый дорогой и желанный подарок. Их носили на корсете, в волосах, на плече. Прусский посланник при русском дворе барон фон Гольц в депеше от 8 июня 1762 года писал королю Пруссии Фридриху II:

«Касаясь того, что Ваше Величество поручили мне насчет подарка фаворитке (Елизавете Воронцовой, фаворитке Петра III. — Айш.), я осмеливаюсь вам сказать, что трудно подобрать им что-то достойное. Я узнал, что фаворитка только что отказалась от подарка императора — серег, поскольку они стоили только 25 тысяч рублей». Гольц посоветовал Фридриху II прислать бриллиантовый букет большего размера, чем тот, который он предполагал подарить. В ответ Фридрих II пишет: «Какого же дьявола вы хотите, мой дорогой? Чтобы я прислал бриллиантовый букет столь большой, как шпалерные деревья? Ваши дамы (в Петербурге) носят на груди букеты, которые можно принять за шпалерные деревья из немецкого сада. Я вам послал из Берлина все наилучшее».

Букет мастера Иеремии Позье содержит множество искусно выполненных цветов, среди которых выделяется бутон тюльпана, изготовленный из большого, превосходного качества аметиста. Этот обращающий на себя внимание сиреневый тюльпан определял девиз всего букета: «Ослабеваю, когда солнца нет». В центре — колосок из тигрового глаза, он символизирует лето, жатву, а большой цветок розы из тринадцати рубинов — «преходящую красоту, маловременное удовольствие». Все в букете стремится показать теплоту и щедрость характера его обладательницы которая тем не менее нуждается внимании и заботе.

Весьма распространенный элемент декора колец — кувшин (ва_ за) с цветами означал «богатство и изобилие». Поэтому, подарить такое кольцо означало пожелать богатства и благополучия.

Применительно к нашей теме рисунок, используемый в украшениях — две руки в огне, окруженные змеей, символизировал «верность супружества с терпением.

И, наконец, нельзя не упомянуть необычные и пышные по оформлению еврейские свадебные кольца. Во время свадебной церемонии жених надевал кольцо на средний палец правой руки невесты. Оно не было предназначено для ношения в последующем, как семейную реликвию его хранили в доме или в общине. Ранние экземпляры таких колец выполнены в Венеции в XVI веке. Они имеют широкую шинку, высокую крышечку в виде четырехскатной крыши над щитком, которая символизирует синагогу или свадебный балдахин. Декор колец выполнен в таких техниках, как скань, зернь, эмаль, но при этом драгоценные камни не использовались. Отдельные экземпляры имеют высокую крышу со сквозными окошками, в некоторых случаях крышки — откидные и под ними — надпись на щитке или непосредственно на шинке «MAZZAL tob», что означает пожелание удачи, или только начальные буквы слов этой фразы. Некоторые кольца по шинке украшены картинками или символами на библейские сюжеты. Первоначально кольца делали из золота, позднее — из серебра или из позолоченного недрагоценного металла.

Все разнообразие форм и вариантов свадебных колец, их сюжетов осталось в далеком прошлом. Сегодня используются кольца в основном в виде гладкого ободка, не так часто — перстни с камнем, ограненным сердечком. А на помолвку, в соответствии с западной традицией, невесте принято дарить золотой перстень с бриллиантом.

Татьяна КАРСАКОВА

Фоторепродукции предоставлены авторов

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 29 (июль-август 2005), стр.52