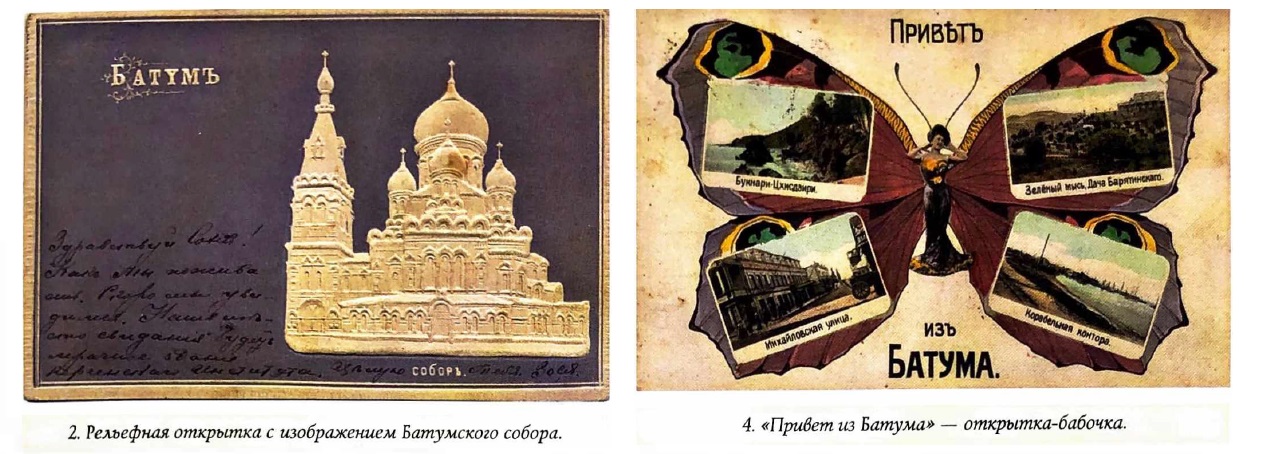

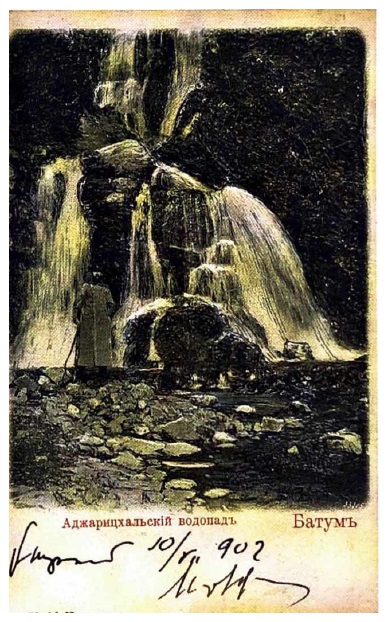

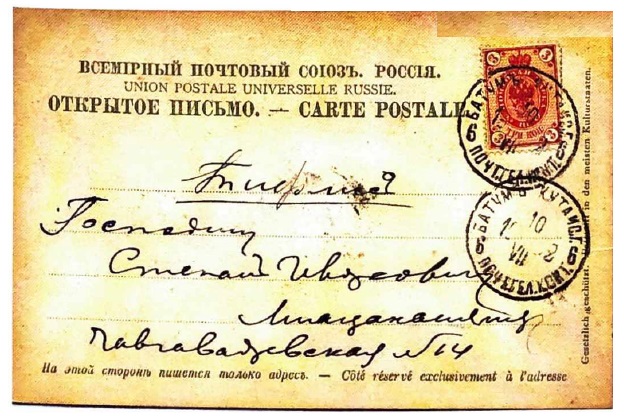

Эти рисованные открытки, характерные образцы стиля модерн, выпускали в основном заграничные издательства (илл. 1). Несколько позже, в конце 1890-х годов были изданы почтовые карточки «Gruss», но уже не рисованные коллажные, а фотографические. На этих карточках изображение (ретушированное фото) занимает большую часть лицевой стороны, оставляя небольшое пространство для короткой надписи. Весьма редки рельефные открытки Батума. Мне известна одна с изображением батумского Военного собора Св. Александра Невского (илл. 2). Существуют аналогичные рельефные открытки с изображением соборов и памятников большинства городов Российской империи. Разновидностью рельефной открытки является так называемая «Heavily Embossed» — с рельефным изображением и гладкой обратной стороной. В моей коллекции есть единственная такая карточка с изображением Аджарисцхальского водопада близ Батума, которая к тому же прошла через почту, что считается большой редкостью, поскольку эти открытки обычно просто дарили (илл. 3). «Транспарентные» открытки, или «Hold-to-Light», с видами Батума мне никогда не попадались, но существует небольшое количество «лунных» открыток («Moonlight») с изображением панорамы города и окрестностей. Все перечисленные типы относятся к категории «Undivided back», то есть на обороте, не разделенном на две части, следовало писать только адрес, о чем свидетельствует и надпись на двух языках — французском и русском К данной категории, выпускавшейся в России до 1904 года, относятся и видовые открытки, причем многие из видов впоследствии были повторены на более поздних изданиях.

Эти рисованные открытки, характерные образцы стиля модерн, выпускали в основном заграничные издательства (илл. 1). Несколько позже, в конце 1890-х годов были изданы почтовые карточки «Gruss», но уже не рисованные коллажные, а фотографические. На этих карточках изображение (ретушированное фото) занимает большую часть лицевой стороны, оставляя небольшое пространство для короткой надписи. Весьма редки рельефные открытки Батума. Мне известна одна с изображением батумского Военного собора Св. Александра Невского (илл. 2). Существуют аналогичные рельефные открытки с изображением соборов и памятников большинства городов Российской империи. Разновидностью рельефной открытки является так называемая «Heavily Embossed» — с рельефным изображением и гладкой обратной стороной. В моей коллекции есть единственная такая карточка с изображением Аджарисцхальского водопада близ Батума, которая к тому же прошла через почту, что считается большой редкостью, поскольку эти открытки обычно просто дарили (илл. 3). «Транспарентные» открытки, или «Hold-to-Light», с видами Батума мне никогда не попадались, но существует небольшое количество «лунных» открыток («Moonlight») с изображением панорамы города и окрестностей. Все перечисленные типы относятся к категории «Undivided back», то есть на обороте, не разделенном на две части, следовало писать только адрес, о чем свидетельствует и надпись на двух языках — французском и русском К данной категории, выпускавшейся в России до 1904 года, относятся и видовые открытки, причем многие из видов впоследствии были повторены на более поздних изданиях.

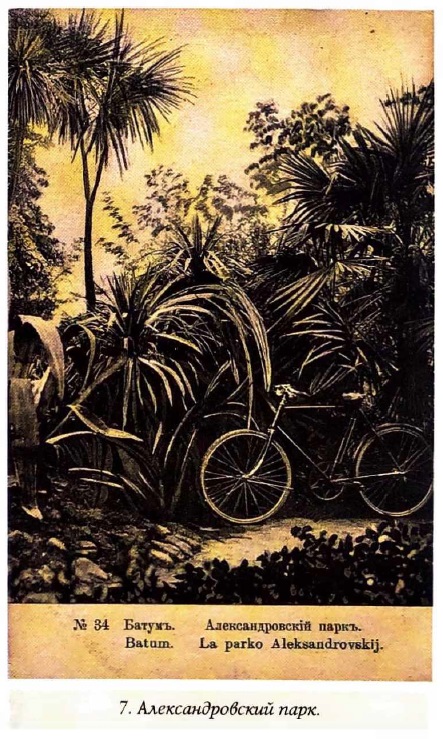

Выпуск открыток с видами Батума и окрестностей резко возрос с того момента, когда появились частные издательства, и чуть позже были внедрены почтовые карточки с разделением оборота на правое и левое поля — для текста и для адреса («Divided back»). Большинство открыток с «видами», «типами», «событиями», а также разнообразные «Приветы...», например, знаменитые «бабочки» (илл. 4) были выпущены в 10-е годы XX века. Репродукции художественных изображений Батума («художественные» открытки) — вообще большая редкость, художники редко изображали этот город.

Почтовые карточки Батума и окрестностей поражают количеством и разнообразием. Когда я начинал собирать открытки Батума, меня уверяли, что их не более пятисот. Теперь я думаю, что только видов должно быть около тысячи, а с учетом различных изданий количество батумских открыток должно составлять не менее 3—4 тысяч. Такое огромное количество открыток при относительно небольшой территории Батумской области, многочисленность издательств, их выпускавших, конечно, связаны с необычностью природы этого города В основу большинства открыток положены реальные фотографии, сделанные фотографами, число которых было невелико. Огромный материал по Кавказу собрал тифлисский фотограф ДИ.Ермаков. В его «Каталоге фотографических видов и типов Кавказа, Персии, европейской и азиатской Турции» (в 2-х гг., Тифлис, 1896, 1901 гг.), включающем 25000 фотографий, Батуму посвящены 460. Не все они, очевидно, воплотились на почтовых карточках. В самом Батуме постоянно работали фотографы МТлаудан и В.Егорова (супружеская пара), А.Шаанян, а позже — А.Фетанджнян, Найденов, ГДХалдеопуло, Фандеев.

Почтовые карточки Батума и окрестностей поражают количеством и разнообразием. Когда я начинал собирать открытки Батума, меня уверяли, что их не более пятисот. Теперь я думаю, что только видов должно быть около тысячи, а с учетом различных изданий количество батумских открыток должно составлять не менее 3—4 тысяч. Такое огромное количество открыток при относительно небольшой территории Батумской области, многочисленность издательств, их выпускавших, конечно, связаны с необычностью природы этого города В основу большинства открыток положены реальные фотографии, сделанные фотографами, число которых было невелико. Огромный материал по Кавказу собрал тифлисский фотограф ДИ.Ермаков. В его «Каталоге фотографических видов и типов Кавказа, Персии, европейской и азиатской Турции» (в 2-х гг., Тифлис, 1896, 1901 гг.), включающем 25000 фотографий, Батуму посвящены 460. Не все они, очевидно, воплотились на почтовых карточках. В самом Батуме постоянно работали фотографы МТлаудан и В.Егорова (супружеская пара), А.Шаанян, а позже — А.Фетанджнян, Найденов, ГДХалдеопуло, Фандеев.

Издательства, выпускавшие открытки с видами Батума, весьма многочисленны.

Прежде всего я должен отметить собственно батумские издательства Эго издательство К.Папамоскича в Батуме, позже обосновавшееся и в Баку; издательство Х.А.Мартиросянца, впоследствии получившее  представительство и в Тифлисе, расширившее свой бизнес за счет торговли табаком и табачными изделиями; издательство И.Кахиани, занимавшееся не только выпуском почтовых открыток, но и гостиничным делом: он, например, владел гостиницей «Франция» в Батуме, о чем свидетельствует карточка с рекламным текстом на обороте (илл. 5). Батумский издатель Ю.М. Чертков был, кажется, по основной своей профессии, офтальмологом; была в Батуме и женщина-издатель — София Шаанова. Как видно, для большинства издателей выпуск почтовых карточек был не единственным родом деятельности.

представительство и в Тифлисе, расширившее свой бизнес за счет торговли табаком и табачными изделиями; издательство И.Кахиани, занимавшееся не только выпуском почтовых открыток, но и гостиничным делом: он, например, владел гостиницей «Франция» в Батуме, о чем свидетельствует карточка с рекламным текстом на обороте (илл. 5). Батумский издатель Ю.М. Чертков был, кажется, по основной своей профессии, офтальмологом; была в Батуме и женщина-издатель — София Шаанова. Как видно, для большинства издателей выпуск почтовых карточек был не единственным родом деятельности.

Открытки с видами города выпускали также .jpg)

несколько широко известных издательств, в первую очередь — Акционерное общество «Гранберг» в Стокгольме, которое сотрудничало, в частности, с издательствами КПапамоскича и ЮМЧерткова в Батуме и выпускало открытки с видами всей России. Издательство С.Гефтера в Одессе тоже широко распространяло батумские виды. Еще только начав собирать открытые письма с видами Батума, я догадался, что название издательства «Асседоретфегс», весьма часто встречающееся на открытках Батума, а также всего черноморского побережья, включая Крым и Одессу, является анаграммой издательства Гефтера. Если прочесть «Асседоретфегс» справа налево, то получится: «С.Гефтер. Одесса». Доказательством этой

несколько широко известных издательств, в первую очередь — Акционерное общество «Гранберг» в Стокгольме, которое сотрудничало, в частности, с издательствами КПапамоскича и ЮМЧерткова в Батуме и выпускало открытки с видами всей России. Издательство С.Гефтера в Одессе тоже широко распространяло батумские виды. Еще только начав собирать открытые письма с видами Батума, я догадался, что название издательства «Асседоретфегс», весьма часто встречающееся на открытках Батума, а также всего черноморского побережья, включая Крым и Одессу, является анаграммой издательства Гефтера. Если прочесть «Асседоретфегс» справа налево, то получится: «С.Гефтер. Одесса». Доказательством этой  этимологии служат две совершенно идентичные открытки с видом батумской набережной, с теми же издательскими номерами на обороте, на одной из которых написано «СГефтер, Одесса», а на другой — «Асседоретфегс». К моему огромному удивлению, ни один из опрошенных мной крупных московских филокартистов не мог дать ответа на вопрос, что означает слово «Асседоретфегс». Среди издателей открыток Батума были московские издательства М.М Зензинова (издававшее фототипии «Шерер и Набгольц»), «Книжник», а также «BBW», «АТВ» и ряд других. Французское издательство «Messageries Maritimes» выпустило замечательную серию почтовых карточек с видами и «типами» Батума. Позже, в 20-е годы, сами фотографы были издателями батумских открыток, выпущенных небольшим тиражом в виде реальных фотографий, на оборотной стороне которых ставили чернильный штамп: «CARTE POSTALE». Подобные же открытки издавала в конце 20-х годов Батумская почтовотелеграфная контора.

этимологии служат две совершенно идентичные открытки с видом батумской набережной, с теми же издательскими номерами на обороте, на одной из которых написано «СГефтер, Одесса», а на другой — «Асседоретфегс». К моему огромному удивлению, ни один из опрошенных мной крупных московских филокартистов не мог дать ответа на вопрос, что означает слово «Асседоретфегс». Среди издателей открыток Батума были московские издательства М.М Зензинова (издававшее фототипии «Шерер и Набгольц»), «Книжник», а также «BBW», «АТВ» и ряд других. Французское издательство «Messageries Maritimes» выпустило замечательную серию почтовых карточек с видами и «типами» Батума. Позже, в 20-е годы, сами фотографы были издателями батумских открыток, выпущенных небольшим тиражом в виде реальных фотографий, на оборотной стороне которых ставили чернильный штамп: «CARTE POSTALE». Подобные же открытки издавала в конце 20-х годов Батумская почтовотелеграфная контора.

При выпуске открыток применяли многообразные техники воспроизведения: литографию, фототипию, винтажную фотографию и т.д. Широко использовали ретушь и коллаж. Большинство почтовых карточек Батума существуют в черно-белом и цветном вариантах, есть также тонированные открытки. Цветные открытки, выпущенные различными издательствами, иногда весьма заметно различаются по колориту.

Классифицировать открытки Батума и его окрестностей можно на основе различных принципов. Прежде всего следует сказать о временном принципе классификации. С этой точки зрения, открытки можно разделить на следующие группы: 1) дореволюционные (до 1917 года), 2) оккупационные (1919—1920 годов), 3) ранние советские (1921—1930-х годов). Позже, в 1950—1980-е годы, также были изданы многочисленные серии открыток. В последние годы возобновились выпуски открыток Батума, в том числе изданы репринты некоторых дореволюционных карточек, но о поздних изданиях я здесь говорить не буду.

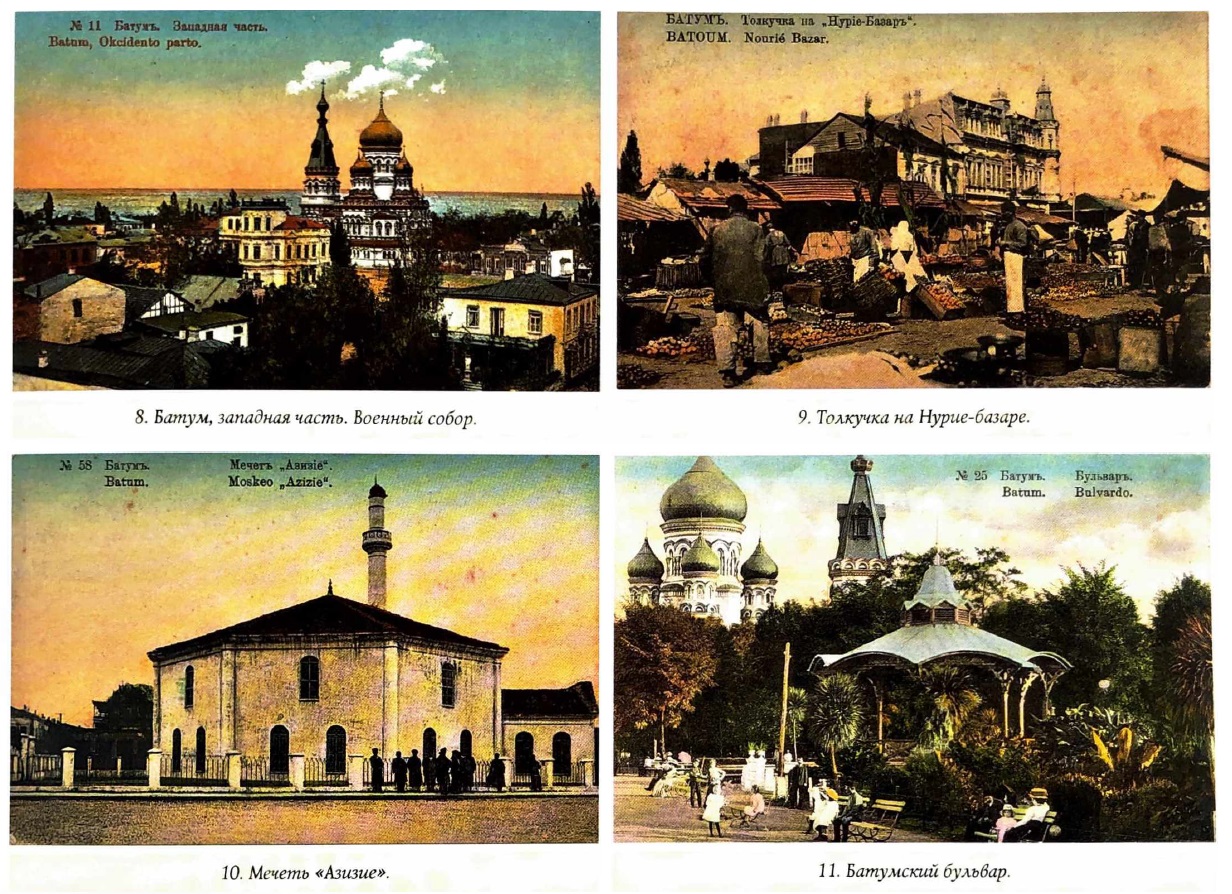

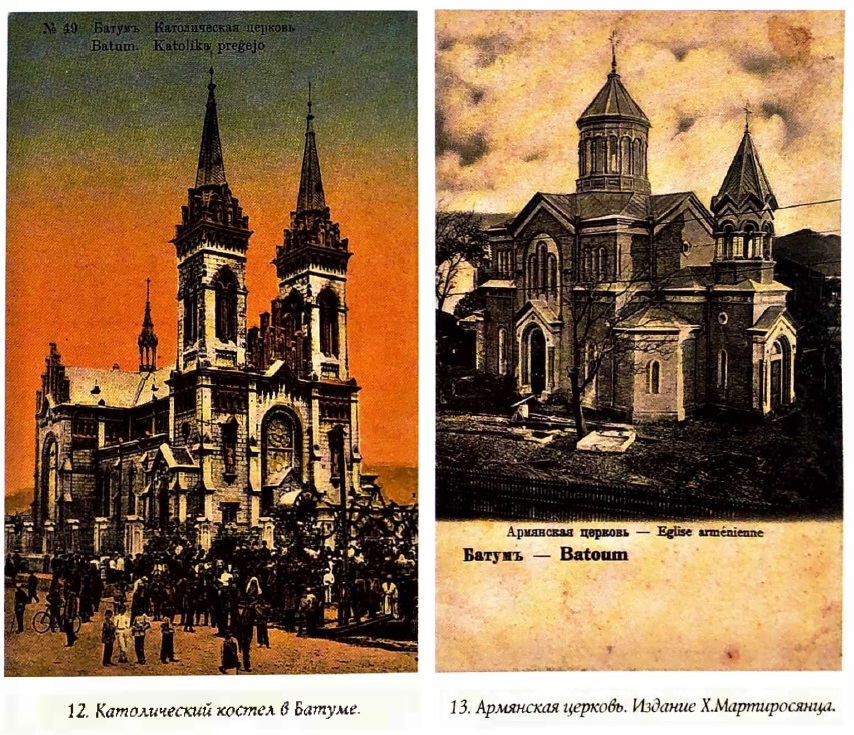

Классификацию видов Батума и окрестностей логичнее всего построить по географическому принципу. Начнем, собственно, с Батума, в котором было не слишком много достопримечательностей. Общий вид города, вокзал, набережная, бухта и порт (илл. 6), Александровский парк (илл. 7) с чудесным озером Нурие-Гель, общественные здания, базары (илл. 9), батарея, городские улицы — вот основные сюжеты. Культовые сооружения занимают значимое место в почтовой иконографии Батума Грандиозный Военный собор Св. Александра Невского, заложенный императором Александром III в 1888 году, возвышался над городом (илл. 8). Стройный и изысканный католический костел располагался в противоположной, восточной его части (илл. 12). На площади Азизие находилась одноименная мечеть (илл. 10). Были в Батуме русская православная, армяно-грегорианская (илл. 13) и греческая церкви, синагога — это был город многих религий.

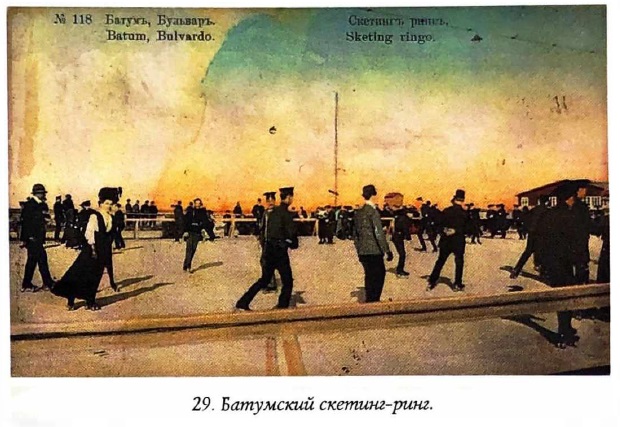

Приморский бульвар цесаревича Николая — бесспорно, самое великолепное место в городе. Роскошные аллеи, засаженные пальмами, благородным лавром, драценами, были местом отдыха и своеобразной «медитации» батумцев и приезжих (илл. 11). На бульваре размещались трек и скейтинг-ринг. Существует множество открыток, с изображением морского прибоя у берега бульвара, закатов и восходов солнца.

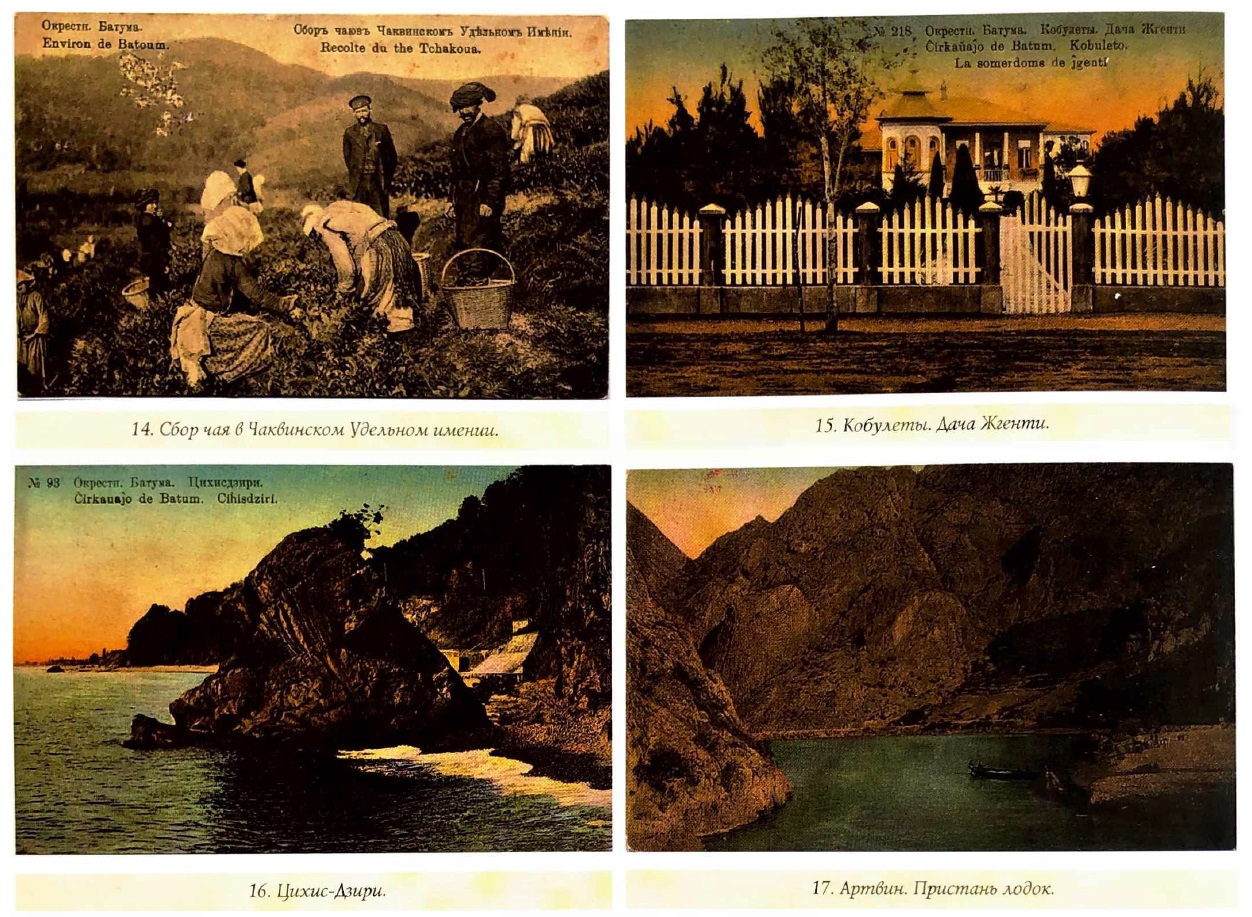

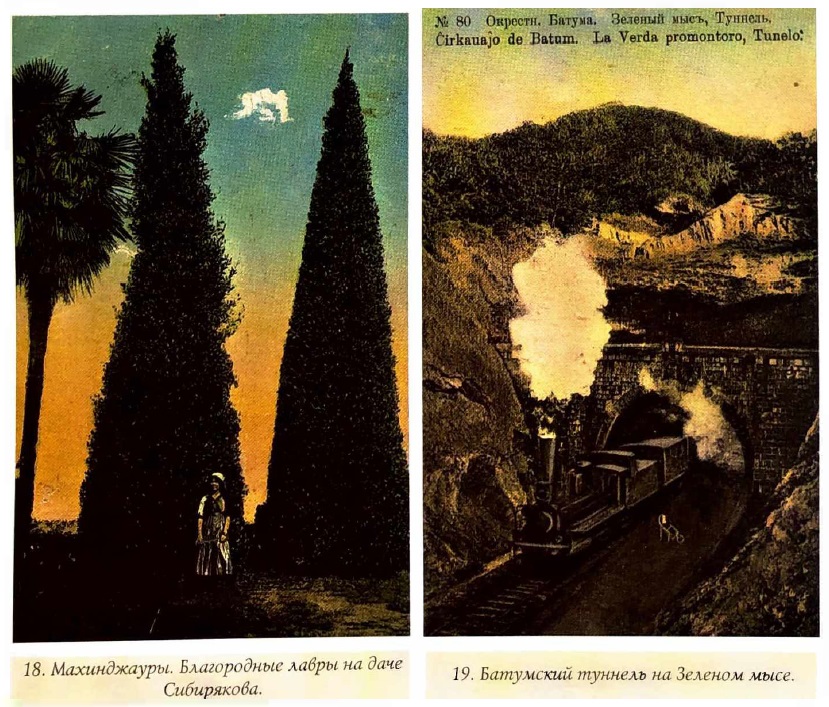

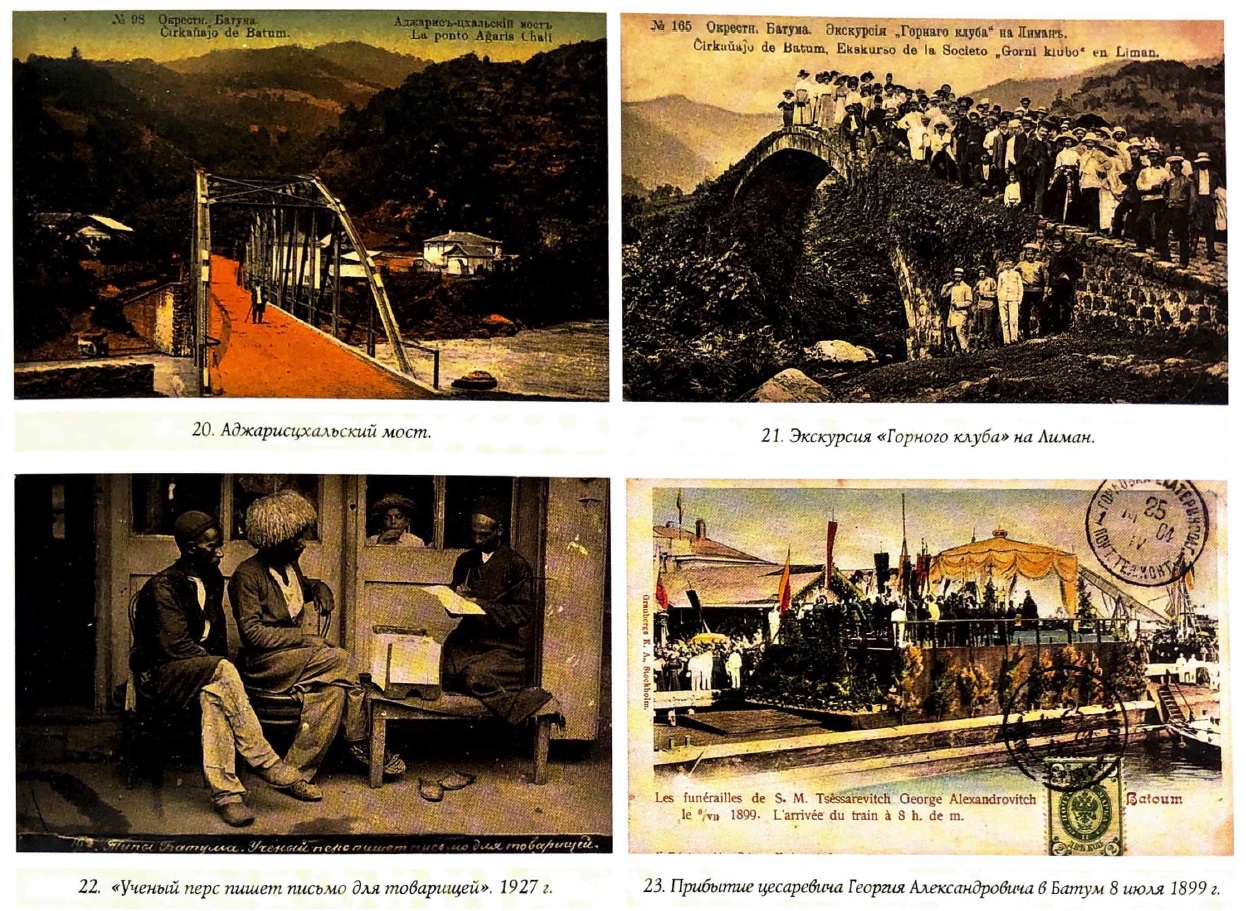

Окрестности Батума чрезвычайно разнообразны и живописны. До 1921 года Батумская область включала в себя два округа — Батумский и Артвинский. К северу от Батума находятся Махинджаури (илл. 18), Зеленый мыс со знаменитым Батумским туннелем (илл. 19), Чаква с ее чайными плантациями (илл. 14), Цихис-Дзири (илл. 16), Кобулеты (илл 15). К югу по течению горной реки Чорох располагаются Борчха, Марадиды, Ардануч и Артвин (илл 17) — теперь это большей частью территория Турции. Мост через Чорох в месте впадения в него речки Аджарисцхали построил в начале XX век отец о. Павла Флоренского (илл 20). Непосредственно на старой русско-турецкой границе находилось местечко Лиман (илл 21).

Окрестности Батума чрезвычайно разнообразны и живописны. До 1921 года Батумская область включала в себя два округа — Батумский и Артвинский. К северу от Батума находятся Махинджаури (илл. 18), Зеленый мыс со знаменитым Батумским туннелем (илл. 19), Чаква с ее чайными плантациями (илл. 14), Цихис-Дзири (илл. 16), Кобулеты (илл 15). К югу по течению горной реки Чорох располагаются Борчха, Марадиды, Ардануч и Артвин (илл 17) — теперь это большей частью территория Турции. Мост через Чорох в месте впадения в него речки Аджарисцхали построил в начале XX век отец о. Павла Флоренского (илл 20). Непосредственно на старой русско-турецкой границе находилось местечко Лиман (илл 21).

В Батумской области удивительный, уникальный климат. Вот что пишет о Батумском побережье известный популяризатор Кавказа Сергей Анисимов: «Это одно из исключительных мест земного шара, замкнутый мирок, где природа проявила свое творчество с несдержанной щедростью. Море создало здесь прекрасную бухту с вечно зелеными горными берегами, с панорамой, близкой к Японии и Цейлону. Всю береговую полосу одела богатая субтропическая растительность, а с далеких горных хребтов глядят вечно снежные высоты Кавказа...». Начиная с момента присоединения Батума к Российской империи, с 1878 года, усилия энтузиастов были направлены на обогащение флоры этого удивительного

В Батумской области удивительный, уникальный климат. Вот что пишет о Батумском побережье известный популяризатор Кавказа Сергей Анисимов: «Это одно из исключительных мест земного шара, замкнутый мирок, где природа проявила свое творчество с несдержанной щедростью. Море создало здесь прекрасную бухту с вечно зелеными горными берегами, с панорамой, близкой к Японии и Цейлону. Всю береговую полосу одела богатая субтропическая растительность, а с далеких горных хребтов глядят вечно снежные высоты Кавказа...». Начиная с момента присоединения Батума к Российской империи, с 1878 года, усилия энтузиастов были направлены на обогащение флоры этого удивительного  края. Одним из таких энтузиастов был француз Морис д’Альфонс, решивший обосноваться здесь и купивший большой земельный участок в Чакве. Именно он начал первым завозить сюда субтропические виды. Позже профессор А.Н.Краснов, знаменитый ботаник, основал Батумский ботанический сад на Зеленом мысе. По его идее были созданы искусно скомпонованные растительные пейзажи всех влажных субтропических стран в природном ландшафте, в окружении заповедного местного понтийского леса, перевитого лианами, с подлеском из папоротников. Батумский ботанический сад включает в себя отделы: Японский, Гималайский, Австралийский, Новозеландский, Североамериканский, Чилийский, а также Итальянский и Мексиканский бульвары. Все они изображены на батумских открытках, выпущенных во второй половине 1920-х годов. Даже на черно-белых фотографиях не очень высокого качества, хотя и, что называется, «винтажных», хорошо видны «буйство» и роскошь природы этих мест.

края. Одним из таких энтузиастов был француз Морис д’Альфонс, решивший обосноваться здесь и купивший большой земельный участок в Чакве. Именно он начал первым завозить сюда субтропические виды. Позже профессор А.Н.Краснов, знаменитый ботаник, основал Батумский ботанический сад на Зеленом мысе. По его идее были созданы искусно скомпонованные растительные пейзажи всех влажных субтропических стран в природном ландшафте, в окружении заповедного местного понтийского леса, перевитого лианами, с подлеском из папоротников. Батумский ботанический сад включает в себя отделы: Японский, Гималайский, Австралийский, Новозеландский, Североамериканский, Чилийский, а также Итальянский и Мексиканский бульвары. Все они изображены на батумских открытках, выпущенных во второй половине 1920-х годов. Даже на черно-белых фотографиях не очень высокого качества, хотя и, что называется, «винтажных», хорошо видны «буйство» и роскошь природы этих мест.

Несмотря на то, что население Батумской области было чрезвычайно разнообразным в этническом отношении, количество «типов» Батума на почтовых открытках гораздо меньше количества «видов». На открытках представлены главным образом аджарцы юного и более зрелого возраста, лазы, турки и курды, есть открытка с изображением батумской армянки. Почтовые открытки сохранили замечательные образы батумских крестьян, «мушей» (носильщиков), разносчиков мелких товаров. Интересны ранние советские открытки с «типами» Батума (илл. 22).

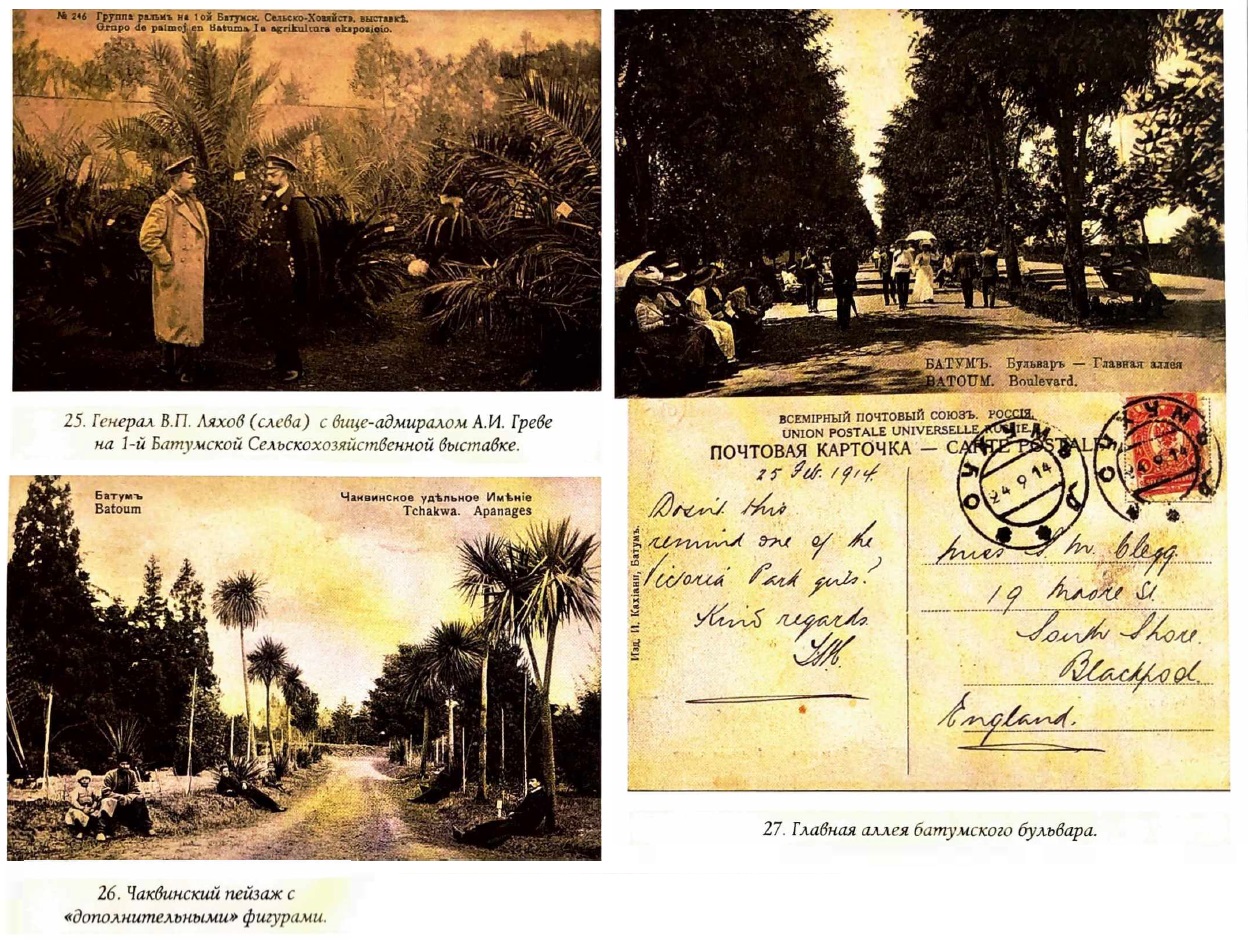

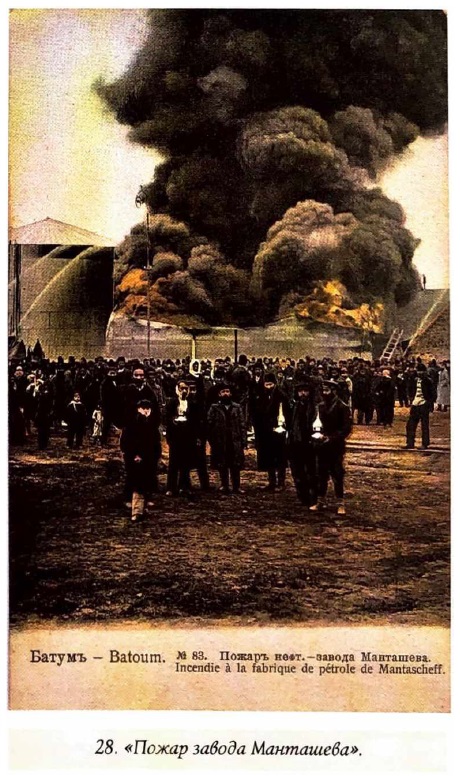

Помимо «видов» и «типов» следует выделить еще и открытки с изображением «событий», которых в жизни города было не так уж много. Здесь надо отметить прибытие цесаревича Георгия Александровича в Батум в июле 1899 года (илл 23). Другое заметное событие в истории Батума — «необычайно» снежная зима 1911 года, запечатленная на серии открыток, сделанных по фотографиям М.Глаудана (илл 24). Событиями (но с другим знаком) были пожары на нефтяном заводе (илл. 28). Особо хочу отметить почтовую карточку, посвященную 1-й Сельскохозяйственной выставке в Батуме. На этой открытке среди редких пальм сфотографирован генерал В.П.Ляхов, впоследствии убитый в Батуме 30 апреля 1920 года большевиком Губели (илл. 25).

Важное место в истории батумских почтовых карточек занимают всевозможные ошибки и мистификации — то, что я называю «артефактами» батумской почты. Можно выделить три основные группы «артефактов». К первой относятся «фокусы» ретушеров, изображавших, например, море там, где его никогда не было, «живописные» облака в небе — для украшения пейзажа и т.д. Сюда же можно отнести «коллажи» с «внедрением» в пейзаж несуществующих пальм или человеческих фигур (илл. 26), «пририсовывание» корабликов на морской глади и т.д. В наибольшей степени поразила меня открытка с видом № 68, «Батум. Рейд», являющаяся репродукцией картины французского художника Жирардо «В волнах», на которой ретушер более или менее удачно превратил фигуры тонущих

Важное место в истории батумских почтовых карточек занимают всевозможные ошибки и мистификации — то, что я называю «артефактами» батумской почты. Можно выделить три основные группы «артефактов». К первой относятся «фокусы» ретушеров, изображавших, например, море там, где его никогда не было, «живописные» облака в небе — для украшения пейзажа и т.д. Сюда же можно отнести «коллажи» с «внедрением» в пейзаж несуществующих пальм или человеческих фигур (илл. 26), «пририсовывание» корабликов на морской глади и т.д. В наибольшей степени поразила меня открытка с видом № 68, «Батум. Рейд», являющаяся репродукцией картины французского художника Жирардо «В волнах», на которой ретушер более или менее удачно превратил фигуры тонущих

обнаженных женщин в морские волны, «растворив» их, таким образом, подобно тому, как андерсеновская Русалочка превратилась в морскую пену. Вторая группа артефактов — «подмена» видов, причем отмечается путаница как с видами самого Батума, так и с видами соседних областей. Самый известный пример — озеро в Новом Афоне, обозначенное как озеро в Александровском парке Батума. Существуют карточки с совершенно идентичными видами, обозначенными в одном случае как «Окрестности Батума, Зеленый мыс», а в другом — как «Гагры, вид парка», причем обе выпущены одним и тем же Акционерным обществом Гранберга. Подобные артефакты следует отнести к типографским ошибкам. Наконец, отмечается третья группа «артефактов» — явный подлог, когда на открытке с видом Туапсе или Сочи надпись аккуратно стерта, а вместо нее поставлена надпечатка «Батум». Подобные фальсификации делали, главным образом, во время британской оккупации 1919—1920 годов из-за отсутствия реальных батумских видов, которые британские солдаты хотели послать своим близким. Это и привело в начале 1920 года к выпуску «оккупационных» открыток.

обнаженных женщин в морские волны, «растворив» их, таким образом, подобно тому, как андерсеновская Русалочка превратилась в морскую пену. Вторая группа артефактов — «подмена» видов, причем отмечается путаница как с видами самого Батума, так и с видами соседних областей. Самый известный пример — озеро в Новом Афоне, обозначенное как озеро в Александровском парке Батума. Существуют карточки с совершенно идентичными видами, обозначенными в одном случае как «Окрестности Батума, Зеленый мыс», а в другом — как «Гагры, вид парка», причем обе выпущены одним и тем же Акционерным обществом Гранберга. Подобные артефакты следует отнести к типографским ошибкам. Наконец, отмечается третья группа «артефактов» — явный подлог, когда на открытке с видом Туапсе или Сочи надпись аккуратно стерта, а вместо нее поставлена надпечатка «Батум». Подобные фальсификации делали, главным образом, во время британской оккупации 1919—1920 годов из-за отсутствия реальных батумских видов, которые британские солдаты хотели послать своим близким. Это и привело в начале 1920 года к выпуску «оккупационных» открыток.

Почему собирание старинных почтовых карточек так популярно?

Магия старинных открыток, их неожиданно сильное воздействие на наше сознание, на внутренние «струны» человеческой души знакомы каждому, кто когда-либо соприкасался с этими «приветами из прошлого», перелистывал старинный бабушкин альбом или  разглядывал открытки на развалах блошиного рынка. Метафизика такого воздействия связана прежде всего с тем, что все изображенное на старинных открытках или уже не существует, или существует в совершенно ином контексте. Нередко контекст изменился настолько, что картинка кажется виртуальной, вырванной из привычного окружения, перенесенной в иное пространство. Например, в 1936 году из батумского пейзажа навсегда исчез Военный собор, и сегодня карточки с видом этого собора кажутся нереальными. «Виртуальность» многих старинных открыток объясняется и тем, что над большинством сюжетов потрудился ретушер: многие детали исчезли под его рукой, а затем под типографской краской, иногда же — наоборот — появлялось то, чего в действительности не было.

разглядывал открытки на развалах блошиного рынка. Метафизика такого воздействия связана прежде всего с тем, что все изображенное на старинных открытках или уже не существует, или существует в совершенно ином контексте. Нередко контекст изменился настолько, что картинка кажется виртуальной, вырванной из привычного окружения, перенесенной в иное пространство. Например, в 1936 году из батумского пейзажа навсегда исчез Военный собор, и сегодня карточки с видом этого собора кажутся нереальными. «Виртуальность» многих старинных открыток объясняется и тем, что над большинством сюжетов потрудился ретушер: многие детали исчезли под его рукой, а затем под типографской краской, иногда же — наоборот — появлялось то, чего в действительности не было.

Есть еще одно обстоятельство, которое в значительной степени определяет эту метафизическую сущность открытки. Нельзя забывать, что открытка — не просто картинка,

Есть еще одно обстоятельство, которое в значительной степени определяет эту метафизическую сущность открытки. Нельзя забывать, что открытка — не просто картинка,

это «открытое письмо», или «почтовая карточка», изначально она была предназначена для почтовой корреспонденции. Она — не только послание из одного места в другое, это и послание нам из глубины времени, что наводит на рассуждения о непрерывном пространственно-временном «континууме», говоря в терминах теории относительности Эйнштейна. Поэтому открытка с текстом, тем более прошедшая почту, то есть с наклеенной маркой и гашением, для меня обладает особой привлекательностью. В открытых письмах мы можем прочесть не только фрагмент личной истории человека, которого давно уже нет на этом свете, но и узнать детали атмосферы и быта того времени, а иногда получить важную историческую информацию. С этой точки зрения, филокартия, безусловно, является разделом исторической науки.

Среди открыток моей коллекции с видами Батума есть прошедшие пароходную почту (Батум — Одесса), железнодорожную почту (почтовый вагон № 96 Батум — Баку, вокзальный штемпель Батума), полевую почту времен Первой мировой войны. Именно на почтовых карточках вероятнее всего можно найти редкие штемпеля крохотных почтовых отделений окрестностей Батуми, а также проследить эволюцию батумских штемпелей.

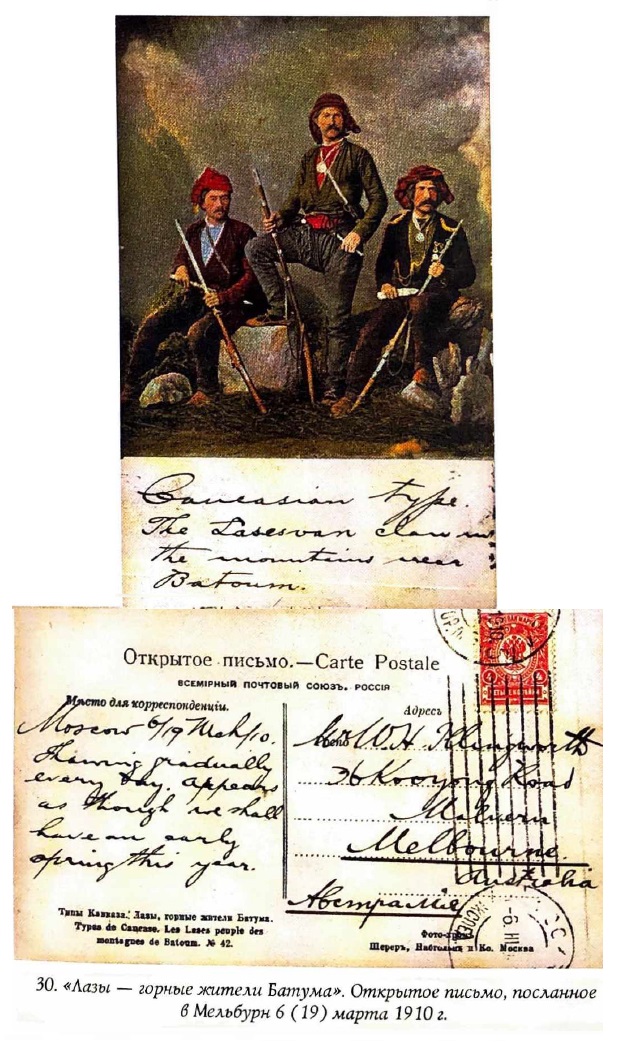

И немного об инскрипциях, о текстах на почтовых карточках. Вот, например, американский консул в Батуме в 1911 году посылает открытку с видом Батума в город Миллуоки, штат Висконсин, некому филокартисту — разве это не занятно? В феврале 1914 года какой-то англичанин, Бог знает, каким ветром занесенный на Кавказ, шлет почему-то из Сухума в Англию открытку с видом батумского бульвара и следующим текстом: «Не напоминает ли это один из видов парка Виктории?..» (илл. 27). Молодой человек на открытке, погашенной штемпелем «Батум-Вокзал», пишет своим друзьям о том, как он осваивает «роликовые» коньки на батумском «скейтинг-ринге», о котором мне в детстве рассказывала бабушка (илл. 29). Один из представителей семейства Нобель, посылает открытку с видом Александровского парка своей родственнице в Брюссель. А чего стоят открытки 1915 года, адресованные из действующей армии в Батум мадемуазель Ксении Александровне д’Альфонс — внучке знаменитого батумского садовода! Большое удовольствие доставила мне открытка, купленная недавно в Австралии через Интернет-аукцион (илл. 30). На обороте цветной почтовой карточки с изображением «Лазов — горных жителей Батума», посланной 6 (19 по новому стилю) марта 1910 года, написано по-английски: «С каждым днем погода становится немного теплее, похоже, в этом году будет ранняя весна». Почти через сто лет после отправки из Москвы в Мельбурн, 7 марта 2007 года эта почтовая карточка вернулась на родину.

Михаил АЛШИБАЯ

Иллюстрации из коллекции автора.

Журнал «Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования», № 47 (май 2007), стр.124